複数辞典一括検索+![]()

![]()

あわ・つ【慌つ・周章つ】🔗⭐🔉

あわ・つ【慌つ・周章つ】

〔自下二〕

⇒あわてる(下一)

あわ・てる【慌てる・周章てる】🔗⭐🔉

あわ・てる【慌てる・周章てる】

〔自下一〕[文]あわ・つ(下二)

①何をしてよいか分からず、うろたえさわぐ。驚いてさわぎまどう。源氏物語夢浮橋「をさなき心地は、そこはかとなく―・てたる心地して」。「不意の来客に―・てる」

②(「―・てて…する」の形で)ひどく急ぐ。「雨の中を―・てて帰って来た」

⇒慌てる乞食は貰いが少ない

○慌てる乞食は貰いが少ないあわてるこじきはもらいがすくない

あわてて行動すると、結局は損をするということ。

⇒あわ・てる【慌てる・周章てる】

ぐるり【周】🔗⭐🔉

ぐるり【周】

めぐり。まわり。四辺。周囲。「―を海で囲まれている」

⇒ぐるり‐おとし【周落】

⇒ぐるり‐だか【周高】

ぐるり‐おとし【周落】🔗⭐🔉

ぐるり‐おとし【周落】

女の髪の結い方。鬢びんと髱たぼとを一つに出した落し散毛ばらげ。洒落本、仕懸文庫「髪は―のつり舟」

⇒ぐるり【周】

ぐるり‐だか【周高】🔗⭐🔉

ぐるり‐だか【周高】

まわりが高いこと。鼻の低い顔をいう。傾城禁短気「是れは若旦那様御機嫌でござりますと、―な顔をほむれば」↔中高なかだか

⇒ぐるり【周】

しゅう【周】シウ🔗⭐🔉

しゅう【周】シウ

①まわること。まわり。めぐり。「トラックを4―する」

②〔数〕一つの面上の一部分Aが閉じた曲線(または折線)によって囲まれる時、この曲線(または折線)をAの面部分の周という。

しゅう【周】シウ(中国史)🔗⭐🔉

しゅう【周】シウ

①中国の古代王朝の一つ。姓は姫。殷いんに服属していたが、西伯(文王)の子発(武王)がこれを滅ぼして建てた。幽王の子の携王までは鎬京こうけいに都したが、前770年平王が成周(今の洛陽付近)に即位し、いったん周は東西に分裂。西の周はまもなく滅亡。以上を東遷といい、東遷以前を西周、それ以後を東周(春秋戦国時代にあたる)という。(前1023〜前255)→封建制度。

②南北朝時代の北朝の周。北周。(557〜581)

③則天武后が建てた王朝。武周。(690〜705)

④五代最後の王朝。後周。(951〜960)

しゅうあ【周阿】シウ‥🔗⭐🔉

しゅうあ【周阿】シウ‥

室町初期の連歌師。救済きゅうせいの高弟。華麗な技巧的句風。救済と前後して没。

しゅう‐あふ【周亜夫】シウ‥🔗⭐🔉

しゅう‐あふ【周亜夫】シウ‥

前漢の武将。江蘇沛県の人。周勃の子。文帝の時に匈奴を征し、景帝の時に呉楚七国の乱を平らげ、功により丞相となったが、讒ざんに遭い絶食して死す。( 〜前143)

しゅう‐い【周囲】シウヰ🔗⭐🔉

しゅう‐い【周囲】シウヰ

①ある物の外周。ぐるり。めぐり。まわり。「―2キロの小島」

②当事者ではないが関係のある辺り。取り巻くもの。「―がうるさい」

③〔数〕周の長さ。→周2

しゅうえき【周易】シウ‥🔗⭐🔉

しゅうえき【周易】シウ‥

三易の一つ。中国古代、伏羲ふっき氏の画した卦か・けについて周の文王がその総説をなして卦辞かじといい、周公がこれの六爻りくこうについて細説して爻辞といい、孔子がこれに深奥な原理を付して十翼を作ったとされる。実際は古代の占術を儒家がとり入れて経書としたもの。その理論は、陰・陽二元をもって天地間の万象を説明する。陰・陽は老陽(夏)・少陽(春)・少陰(秋)・老陰(冬)の四象となり、更に乾けん・兌だ・離・震・巽そん・坎かん・艮ごん・坤こんの八卦となり、八卦を互いに相重ねて六十四卦を生ずるとなし、これを自然現象・家族関係・方位・徳目などに当て、哲学上・倫理上・政治上の説明・解釈を加えたもの。周代に大成されたから周易という。今日の易学はこれを祖述したもの。易経。

⇒しゅうえき‐しょう【周易抄】

しゅうえき‐しょう【周易抄】シウ‥セウ🔗⭐🔉

しゅうえき‐しょう【周易抄】シウ‥セウ

「周易」の注釈書。柏舟宗超著。1477年(文明9)成立。口語資料として重要。

⇒しゅうえき【周易】

しゅう‐えん【周延】シウ‥🔗⭐🔉

しゅう‐えん【周延】シウ‥

〔論〕(distribution)ある命題において項辞がその外延のすべてを指すように働いている時、その項辞は周延されているという。「すべてのSはPである」という肯定命題ではSのみが周延されているが、「すべてのSはPでない」という否定命題ではSもPも周延されている。

しゅう‐えん【周縁】シウ‥🔗⭐🔉

しゅう‐えん【周縁】シウ‥

まわり。ふち。

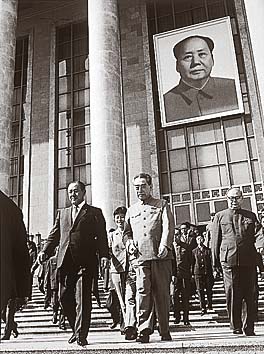

しゅう‐おんらい【周恩来】シウ‥🔗⭐🔉

しゅう‐おんらい【周恩来】シウ‥

(Zhou Enlai)中国の政治家。江蘇淮安生れ。初め日本に留学、五‐四運動に際し天津で活動。のちフランスに留学、中国共産党フランス支部を組織。西安事件以来、国共合作に努力。人民共和国成立と共に政務院(のち国務院)総理兼外交部長、以後死去まで総理。(1898〜1976)

周恩来

撮影:石井幸之助

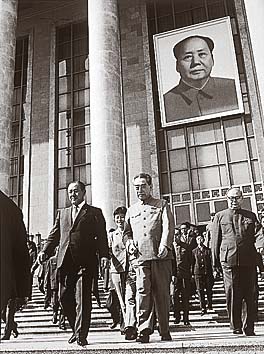

周恩来と田中角栄

撮影:石井幸之助

周恩来と田中角栄

撮影:石井幸之助

周恩来と田中角栄

撮影:石井幸之助

周恩来と田中角栄

撮影:石井幸之助

しゅう‐かい【周回】シウクワイ🔗⭐🔉

しゅう‐かい【周回】シウクワイ

めぐり。まわり。「―軌道」

⇒しゅうかい‐おくれ【周回遅れ】

しゅうかい‐おくれ【周回遅れ】シウクワイ‥🔗⭐🔉

しゅうかい‐おくれ【周回遅れ】シウクワイ‥

①トラック競技などで、先頭から1周以上遅れること。また、その競技者。

②比喩的に、世間の流行や話題から大きく遅れていること。また、そのような人。

⇒しゅう‐かい【周回】

しゅう‐き【周忌】シウ‥🔗⭐🔉

しゅう‐き【周忌】シウ‥

人の死後、満1年目の忌日。一周忌。また、回忌と同義に用いる。「七―」

しゅう‐き【周期】シウ‥🔗⭐🔉

しゅう‐き【周期】シウ‥

①ひとまわりの時期。

②(period)全く同一の現象が一定時間ごとに全く同様に繰り返される時、この一定時間をいう。

⇒しゅうき‐うんどう【周期運動】

⇒しゅうき‐かんすう【周期関数】

⇒しゅうき‐すいせい【周期彗星】

⇒しゅうきせい‐しし‐まひ【周期性四肢麻痺】

⇒しゅうき‐てき【周期的】

⇒しゅうき‐ひょう【周期表】

⇒しゅうき‐りつ【周期律】

しゅうき‐うんどう【周期運動】シウ‥🔗⭐🔉

しゅうき‐うんどう【周期運動】シウ‥

一定時間ごとに同一状態(位置・速度・加速度)の繰り返される運動。振動・回転運動の類。

⇒しゅう‐き【周期】

しゅうき‐かんすう【周期関数】シウ‥クワン‥🔗⭐🔉

しゅうき‐かんすう【周期関数】シウ‥クワン‥

(periodic function)関数f(x)が、ある定数aに対して、常にf(x+a)=f(x)となるとき、aを周期、関数f(x)を周期関数という。例えば、三角関数cosx,sinxは、周期2πの周期関数である。

⇒しゅう‐き【周期】

しゅうき‐すいせい【周期彗星】シウ‥🔗⭐🔉

しゅうき‐すいせい【周期彗星】シウ‥

楕円軌道を描いて運行し、一定周期をもって太陽に近づく彗星。例えばハリー彗星は約76年ごとに出現。

⇒しゅう‐き【周期】

しゅうきせい‐しし‐まひ【周期性四肢麻痺】シウ‥🔗⭐🔉

しゅうきせい‐しし‐まひ【周期性四肢麻痺】シウ‥

四肢骨格筋の脱力を発作的に繰り返す症候群。遺伝性のものと症候性のものとがある。

⇒しゅう‐き【周期】

しゅうき‐てき【周期的】シウ‥🔗⭐🔉

しゅうき‐てき【周期的】シウ‥

一定の時間をおいて、同じことが繰り返されるさま。「―恐慌」

⇒しゅう‐き【周期】

しゅうき‐ひょう【周期表】シウ‥ヘウ🔗⭐🔉

しゅうき‐ひょう【周期表】シウ‥ヘウ

周期律に従って各元素を配列した表。1族元素から18族元素までを縦の行に並べた長周期型のものが広く用いられる。横の列は周期とよぶ。ランタノイドとアクチノイドは欄外に別記される。元素周期律表。

元素の周期表(表)

⇒しゅう‐き【周期】

⇒しゅう‐き【周期】

⇒しゅう‐き【周期】

⇒しゅう‐き【周期】

しゅうきょく‐せい【周極星】シウ‥🔗⭐🔉

しゅうきょく‐せい【周極星】シウ‥

極の周囲をまわる星。日周運動で地平線下に没することのない恒星を、その観測地点からの周極星という。

しゅうき‐りつ【周期律】シウ‥🔗⭐🔉

しゅうき‐りつ【周期律】シウ‥

(periodic law)元素の性質は、その原子番号とともに周期的に変化するという法則。1869年、メンデレーエフが原子量の順序に配列することにより周期的変化を発見。元素周期律。

⇒しゅう‐き【周期】

しゅう‐きんは【周金波】シウ‥🔗⭐🔉

しゅう‐きんは【周金波】シウ‥

(Zhou Jinbo)台湾の日本語作家。日本と台湾で揺れ動くアイデンティティーの危機をテーマに短編を執筆。作「志願兵」「ファンの手紙」。(1920〜1996)

しゅうこう【周公】シウ‥🔗⭐🔉

しゅうこう【周公】シウ‥

周の政治家。文王の子。名は旦。兄の武王をたすけて紂ちゅうを滅ぼし、成周(洛邑)を守る。子を魯に封じ、武王の死後は甥の成王、その子康王を補佐して文武の業績を修めた。後世、周代の礼楽制度の多くはその手に成ると伝える。周公旦。→魯

しゅう‐こう【周航】シウカウ🔗⭐🔉

しゅう‐こう【周航】シウカウ

方々をめぐる航海。船で一巡すること。「琵琶湖―」

しゅうこうてん【周口店】シウ‥🔗⭐🔉

しゅうこうてん【周口店】シウ‥

(Zhoukoudian)北京市の南西、房山区にある町。北京原人の化石の発見地。遺跡は世界遺産。

周口店遺跡

提供:JTBフォト

北京原人の化石、発見地

提供:JTBフォト

北京原人の化石、発見地

提供:JTBフォト

北京原人の化石、発見地

提供:JTBフォト

北京原人の化石、発見地

提供:JTBフォト

しゅう‐さい【周歳】シウ‥🔗⭐🔉

しゅう‐さい【周歳】シウ‥

まる1年。満1年。

しゅう‐さくじん【周作人】シウ‥🔗⭐🔉

しゅう‐さくじん【周作人】シウ‥

(Zhou Zuoren)中国の学者・日本文化研究者。魯迅の弟。北京大学教授。文学革命の理論家として活躍。日本占領下の北京で官職に就いたため、第二次大戦後は国民党により投獄。人民共和国成立後は翻訳、回想録執筆に従事したが、文革中に迫害死。評論集「自分の園地」「瓜豆集」など。(1885〜1967)

しゅうさん‐き【周産期】シウ‥🔗⭐🔉

しゅうさん‐き【周産期】シウ‥

出産の前後の時期。産前産後。妊娠第22週以後、生後7日まで。母子双方にとって注意を要する時期とされる。

しゅう‐しゃく【周尺】シウ‥🔗⭐🔉

しゅう‐しゃく【周尺】シウ‥

中国、周代に用いられた尺。曲尺かねじゃくの約4分の3。人間の身長を周尺で8尺とし、仏像造立ではその倍の1丈6尺が規準とされた。

しゅう‐じゅじん【周樹人】シウ‥🔗⭐🔉

しゅう‐じゅじん【周樹人】シウ‥

(Zhou Shuren)魯迅ろじんの本名。

しゅうしょ【周書】シウ‥🔗⭐🔉

しゅうしょ【周書】シウ‥

二十四史の一つ。50巻。北周の史書。本紀8巻、列伝42巻。唐の太宗の命により令狐徳棻れいことくふんら撰。北周書。後周書。

しゅう‐しょう【周章】シウシヤウ🔗⭐🔉

しゅう‐しょう【周章】シウシヤウ

あわてふためくこと。うろたえさわぐこと。

⇒しゅうしょう‐ろうばい【周章狼狽】

しゅうしょう‐ろうばい【周章狼狽】シウシヤウラウ‥🔗⭐🔉

しゅうしょう‐ろうばい【周章狼狽】シウシヤウラウ‥

大いにあわてふためくこと。

⇒しゅう‐しょう【周章】

しゅう‐せん【周旋】シウ‥🔗⭐🔉

しゅう‐せん【周旋】シウ‥

①たちめぐること。ぐるぐるめぐること。

②売買・雇用などで、仲に入って世話をすること。取持ち。斡旋あっせん。「―料」

③(good offices)国際法上、第三国が外部から紛争当事国間の交渉を援助すること。

⇒しゅうせん‐ぎょう【周旋業】

⇒しゅうせん‐や【周旋屋】

しゅうせん‐ぎょう【周旋業】シウ‥ゲフ🔗⭐🔉

しゅうせん‐ぎょう【周旋業】シウ‥ゲフ

周旋を業とする者。土地・家屋などの売買、あるいは雇人・職人・芸娼妓などの雇用に際して、その仲介・口入れを業とする者。きもいり。

⇒しゅう‐せん【周旋】

しゅうせん‐や【周旋屋】シウ‥🔗⭐🔉

しゅうせん‐や【周旋屋】シウ‥

周旋業をいとなむ家。また、その人。

⇒しゅう‐せん【周旋】

しゅう‐そう【周匝】シウサフ🔗⭐🔉

しゅう‐そう【周匝】シウサフ

(「匝」も「周」と同意)

①めぐりまわること。めぐり。

②すみずみまでゆきわたること。

しゅう‐ち【周知】シウ‥🔗⭐🔉

しゅう‐ち【周知】シウ‥

あまねく知ること。知れわたっていること。「万人―の事実」「―徹底せよ」

しゅう‐てん【周天】シウ‥🔗⭐🔉

しゅう‐てん【周天】シウ‥

日月・星辰が天球上の軌道を1周すること。

しゅうてん‐えん【周転円】シウ‥ヱン🔗⭐🔉

しゅうてん‐えん【周転円】シウ‥ヱン

(epicycle)天動説で、惑星の動きを説明するために想定された小さな円。惑星は、地球を中心とする円上にあるこの小円の上を動くとする。前4世紀のヒポクラテスが唱えた。→離心円

しゅう‐とう【周到】シウタウ🔗⭐🔉

しゅう‐とう【周到】シウタウ

よく行き届くこと。手落ちのないこと。周密。綿密。「―な準備」「用意―」

しゅう‐とんい【周敦頤】シウ‥🔗⭐🔉

しゅう‐とんい【周敦頤】シウ‥

北宋の儒者。字は茂叔。濂渓れんけい先生と称。湖南道州の人。太極説を唱えて、宋学の宇宙論の確立に寄与した。朱熹により道学の開祖とされる。著「太極図説」「通書」「周子全集」など。(1017〜1073)→宋学

しゅうなん【周南】シウ‥🔗⭐🔉

しゅうなん【周南】シウ‥

山口県東南部、周防灘すおうなだに臨む市。徳山市・新南陽市などが合併。石油化学コンビナートを形成。人口15万2千。

しゅう‐ねん【周年】シウ‥🔗⭐🔉

しゅう‐ねん【周年】シウ‥

①まる1年。転じて、一周忌のこと。

②ある時から数えて過ぎた年数。「創業5―」

しゅう‐は【周波】シウ‥🔗⭐🔉

しゅうは‐けい【周波計】シウ‥🔗⭐🔉

しゅうは‐けい【周波計】シウ‥

交流の周波数を自動的に指示する計器。周波数計。

⇒しゅう‐は【周波】

しゅうは‐すう【周波数】シウ‥🔗⭐🔉

しゅうは‐すう【周波数】シウ‥

(frequency)振動する電圧・電流または電波・音波などが1秒間に向きを変える度数。単位はヘルツ(Hz)またはサイクル毎秒(c/s)。振動数。

⇒しゅう‐は【周波】

しゅうはすう‐へんかん【周波数変換】シウ‥クワン🔗⭐🔉

しゅうはすう‐へんかん【周波数変換】シウ‥クワン

電流の周波数を変えること。また、電気通信などで、信号の周波数を変えること。

⇒しゅう‐は【周波】

しゅうはすう‐へんかんじょ【周波数変換所】シウ‥クワン‥🔗⭐🔉

しゅうはすう‐へんかんじょ【周波数変換所】シウ‥クワン‥

電流の周波数を変換する施設。東日本と西日本では交流の周波数が異なるため、この施設を介して送電線を接続し相互利用を行う。

⇒しゅう‐は【周波】

しゅうはすう‐へんちょう【周波数変調】シウ‥テウ🔗⭐🔉

しゅうはすう‐へんちょう【周波数変調】シウ‥テウ

搬送波の周波数を信号に応じて変化させて通信する変調方式。振幅変調に比して雑音が少ない。FM →振幅変調。

⇒しゅう‐は【周波】

しゅうはすう‐べんべつき【周波数弁別器】シウ‥🔗⭐🔉

しゅうはすう‐べんべつき【周波数弁別器】シウ‥

入力信号の周波数の変化に比例した振幅の出力を出す装置。周波数変調の復調などに使用する。周波数検波器。

⇒しゅう‐は【周波】

しゅう‐び【周備】シウ‥🔗⭐🔉

しゅう‐び【周備】シウ‥

あまねくととのい揃うこと。あまねくととのえ揃えること。

しゅう‐ひょうが‐げんしょう【周氷河現象】シウ‥シヤウ🔗⭐🔉

しゅう‐ひょうが‐げんしょう【周氷河現象】シウ‥シヤウ

寒冷気候下で地表の周期的な凍結融解作用によっておこる現象。岩石の破砕、地表を構成する物質の流動・移動、地層の変形など。

○愁眉を開くしゅうびをひらく

今までの心配がなくなって安心する。眉を開く。

⇒しゅう‐び【愁眉】

しゅう‐ふつかい【周仏海】シウ‥🔗⭐🔉

しゅう‐ふつかい【周仏海】シウ‥

(Zhou Fohai)中国の政治家。湖南省の人。日本の京大卒。国民党中央執行委員。1938年末、汪兆銘と共に重慶を脱出し、偽国民政府樹立に参画。45年逮捕され獄死。(1897〜1948)

しゅうぶん【周文】シウ‥🔗⭐🔉

しゅうぶん【周文】シウ‥

室町中期、15世紀前半に活躍した画僧。俗姓、藤倉。字は天章、号は越渓。京都相国寺の都管つうかんの職にあり、絵は如拙に学ぶと伝える。朝鮮にも渡り、のち室町幕府の御用絵師。宋元系の水墨画法をよく消化して山水画の新様式を生みだし、雪舟・宗湛などに伝えた。生没年未詳。

⇒しゅうぶん‐は【周文派】

しゅうぶん‐は【周文派】シウ‥🔗⭐🔉

しゅうぶん‐は【周文派】シウ‥

周文の様式をうけついだ水墨画家の汎称。明確な流派概念ではない。普通には宗湛・岳翁・天遊松谿・墨渓・雪舟などをこれに数える。

⇒しゅうぶん【周文】

しゅう‐へき【周壁】シウ‥🔗⭐🔉

しゅう‐へき【周壁】シウ‥

まわりの壁。

しゅう‐へん【周辺】シウ‥🔗⭐🔉

しゅう‐へん【周辺】シウ‥

あるものをとりまく、まわりの部分。中心から離れたところ。周囲。「都市の―」

⇒しゅうへん‐きき【周辺機器】

⇒しゅうへん‐さいぼう【周辺細胞】

⇒しゅうへん‐し【周辺視】

⇒しゅうへん‐そうち【周辺装置】

しゅう‐へん【周徧】シウ‥🔗⭐🔉

しゅう‐へん【周徧】シウ‥

あまねくゆきわたること。

しゅうへん‐きき【周辺機器】シウ‥🔗⭐🔉

しゅうへん‐きき【周辺機器】シウ‥

(→)周辺装置に同じ。

⇒しゅう‐へん【周辺】

しゅうへん‐さいぼう【周辺細胞】シウ‥バウ🔗⭐🔉

しゅうへん‐さいぼう【周辺細胞】シウ‥バウ

(→)孔辺細胞に同じ。

⇒しゅう‐へん【周辺】

しゅうへん‐し【周辺視】シウ‥🔗⭐🔉

しゅうへん‐し【周辺視】シウ‥

視野の一点を凝視する中心視に対し、凝視点から離れた所すなわち視野の周辺部にあるものを見る機能。色調や形の識別は劣るが暗がりに慣れると弱い光はかえってよく見える。

⇒しゅう‐へん【周辺】

しゅうへん‐そうち【周辺装置】シウ‥サウ‥🔗⭐🔉

しゅうへん‐そうち【周辺装置】シウ‥サウ‥

コンピューター本体に組み合わせて使用する各種の装置。補助記憶装置、ディスプレー・プリンターなどの出力装置、キーボードなどの入力装置、通信装置の類。周辺機器。

⇒しゅう‐へん【周辺】

しゅう‐ほうげん【周邦彦】シウハウ‥🔗⭐🔉

しゅう‐ほうげん【周邦彦】シウハウ‥

北宋の詞人。字は美成、号は清真居士。銭塘(浙江杭州)の人。音楽をつかさどる役所である大晟府たいせいふの長官となり、朝廷の礼楽を整備した。音律に精通し、新しい詞牌しはいを創作、柳永とともに北宋を代表する詞人で、その作品は南宋では詞の規範と仰がれた。著「片玉詞」。(1056〜1121)

しゅう‐ぼつ【周勃】シウ‥🔗⭐🔉

しゅう‐ぼつ【周勃】シウ‥

漢の高祖(劉邦)の功臣。江蘇沛の人。高祖に従って戦功をたて、高祖が帝位につくや、功を以て列侯の爵を賜り、恵帝の時、太尉として呂氏の乱を平らげ、恵帝の没後、文帝を擁立、丞相となった。武侯と諡おくりなす。( 〜前169)→左袒さたん

しゅう‐みつ【周密】シウ‥🔗⭐🔉

しゅう‐みつ【周密】シウ‥

注意・心づかいなどが、細かい所までゆきとどくこと。「―な観察」

しゅう‐ゆ【周瑜】シウ‥🔗⭐🔉

しゅう‐ゆ【周瑜】シウ‥

中国、三国時代の呉の将軍。字は公瑾。安徽舒城の人。呉の孫策・孫権をたすけて江南一帯を経略。呉人は周郎と呼んだ。赤壁の戦に曹操の大軍を破った。(175〜210)

しゅう‐ゆう【周遊】シウイウ🔗⭐🔉

しゅう‐ゆう【周遊】シウイウ

めぐり遊ぶこと。あちこち旅行してまわること。「―の旅に出る」「九州を―する」

⇒しゅうゆう‐けん【周遊券】

しゅうゆう‐けん【周遊券】シウイウ‥🔗⭐🔉

しゅうゆう‐けん【周遊券】シウイウ‥

指定された地域を2カ所以上周遊するなど、一定の条件により運賃が割引される旅行用クーポン券。

⇒しゅう‐ゆう【周遊】

しゅう‐よう【周揚】シウヤウ🔗⭐🔉

しゅう‐よう【周揚】シウヤウ

(Zhou Yang)中国の評論家。本名、周起応。湖南の人。日本に留学。帰国後、左翼作家連盟書記。日中戦争中延安に入り、以来、文化大革命中の失脚を除き、文芸界の指導者。(1908〜1989)

しゅう‐らん【周覧】シウ‥🔗⭐🔉

しゅう‐らん【周覧】シウ‥

へめぐって観覧すること。見てまわること。

しゅう‐りゅう【周流】シウリウ🔗⭐🔉

しゅう‐りゅう【周流】シウリウ

①めぐって流れること。

②めぐり歩くこと。

しゅうれい【周礼】シウ‥🔗⭐🔉

しゅうれい【周礼】シウ‥

⇒しゅらい

しゅう‐れき【周歴】シウ‥🔗⭐🔉

しゅう‐れき【周歴】シウ‥

めぐりあるくこと。遍歴。

しゅう‐れんけい【周濂渓】シウ‥🔗⭐🔉

しゅう‐れんけい【周濂渓】シウ‥

(→)周敦頤しゅうとんいに同じ。

しゅらい【周礼】🔗⭐🔉

しゅらい【周礼】

三礼さんらいの一書。周代の官制を記したもの。古くは「周官」、唐以後「周礼」と称。周公旦の撰と伝えるが、戦国時代に編纂されたもの。秦の焚書の後、漢の武帝の時、李氏が「周官」を得て河間の献王に献上、さらに朝廷にたてまつられたという。天官・地官・春官・夏官・秋官・冬官の6編より成る。冬官1編を欠いていたので「考工記」を以てこれを補ったとされる。

しゅりはんどく【周利槃特】🔗⭐🔉

しゅりはんどく【周利槃特】

(梵語Cūḍapanthaka)釈尊の弟子の一人。兄の摩迦槃特が聡明であったのに比し愚鈍であったが、後に大悟したという。悟りに賢・愚の別がないことのたとえとされる。槃特。

すおう【周防】‥ハウ🔗⭐🔉

すおう【周防】‥ハウ

旧国名。今の山口県の東部。防州。「すは」とも。

⇒すおう‐なだ【周防灘】

すおう‐なだ【周防灘】‥ハウ‥🔗⭐🔉

すおう‐なだ【周防灘】‥ハウ‥

瀬戸内海西端部の海域。山口県南岸と九州北東岸に囲まれ、西は関門海峡で響灘に通じ、東は祝島と国東半島北方の姫島を境として伊予灘に接する。北岸に臨海工業地帯が発達。

⇒すおう【周防】

すおう‐の‐ないし【周防内侍】‥ハウ‥🔗⭐🔉

すおう‐の‐ないし【周防内侍】‥ハウ‥

平安後期の歌人。周防守平棟仲の女むすめ。本名、仲子。後冷泉・後三条・白河・堀河天皇に仕える。天仁・天永(1108〜1113)の頃没。家集「周防内侍集」。

すふ【周布】🔗⭐🔉

すふ【周布】

姓氏の一つ。

⇒すふ‐まさのすけ【周布政之助】

すふ‐まさのすけ【周布政之助】🔗⭐🔉

すふ‐まさのすけ【周布政之助】

幕末の長州藩士。名は兼翼かねすけ。のち麻田公輔と改名。村田清風の影響を受け、藩政改革を推進。蛤御門の変の敗戦、長州征討の発令の責任をとり自刃。(1823〜1864)

⇒すふ【周布】

まわり【回り・廻り・周り】マハリ🔗⭐🔉

まわり【回り・廻り・周り】マハリ

[一]〔名〕

①まわること。めぐること。「お得意―」「金―」

②働きが進み及ぶこと。「火の―が早い」「頭の―が遅い」「酒の―」

③めぐり。周囲。太平記7「高さ二町許ばかりにて―一里に足らぬ小城なれば」。「首の―」「―の目が気になる」

④あたり。付近。近辺。周辺。「身の―」

⑤みまわり。巡視。浮世床2「町内の―」

⑥まわりみち。迂路。

⑦めぐりあわせ。運。

⑧(女房詞)飯の菜さい。〈日葡辞書〉

⑨(三重・奈良県で)したく。準備。

[二]〔接尾〕

①ある地点やコースをまわって行く意を表す語。「北極―」「東―」

②まわる回数を表す語。「針が一―する」

③(生年を十二支に配当するからいう)年齢を12年を1期として数える語。浄瑠璃、鑓の権三重帷子「権三様は一―下の酉で二十五」

④服薬・湯治などで、7日間を1期として数える語。浄瑠璃、蒲冠者藤戸合戦「薬もこの如く三―分袋に入れ」

⑤物事の大きさなどを比較するとき、その程度・段階を漠然と表す語。「ひと―もふた―も大きい」

⑥その周辺。それに関連のある事柄。「水―」「足―」

◇「周り」は、そのものを取り囲んでいる辺りについて、「家の周り」「周りの人」などと使う。

⇒まわり‐あわせ【回り合せ】

⇒まわり‐えん【回り縁】

⇒まわり‐かいだん【回り階段】

⇒まわり‐がね【回り金】

⇒まわり‐ぎ【回り気】

⇒まわり‐くら【回り競】

⇒まわり‐けんち【回検地】

⇒まわり‐こんじょう【回り根性】

⇒まわり‐しょうぎ【回り将棋】

⇒まわり‐すごろく【回り双六】

⇒まわり‐ずみ【回り炭・廻り炭】

⇒まわり‐ぢえ【回り知恵】

⇒まわり‐どうろう【回り灯籠】

⇒まわり‐ば【回り場】

⇒まわり‐ばな【回り花・廻り花】

⇒まわり‐ばん【回り番】

⇒まわり‐ひざ【回り膝】

⇒まわり‐ぶたい【回り舞台・廻り舞台】

⇒まわり‐ぶち【回り縁】

⇒まわり‐みち【回り道・回り路】

⇒まわり‐もち【回り持ち】

む‐かわり【周期】ムカハリ🔗⭐🔉

む‐かわり【周期】ムカハリ

むかわること。1カ年または1カ月がめぐって来ること。世間胸算用1「明日はその―になるが惜しいことをしました」

⇒むかわり‐つき【周期月】

⇒むかわり‐どし【周期年】

⇒むかわり‐とむらい【周期弔い】

⇒むかわり‐び【周期日】

むかわり‐つき【周期月】ムカハリ‥🔗⭐🔉

むかわり‐つき【周期月】ムカハリ‥

むかわりになる月。満1年に当たる月。

⇒む‐かわり【周期】

むかわり‐どし【周期年】ムカハリ‥🔗⭐🔉

むかわり‐どし【周期年】ムカハリ‥

むかわりになる年。1周年。

⇒む‐かわり【周期】

むかわり‐とむらい【周期弔い】ムカハリトムラヒ🔗⭐🔉

むかわり‐とむらい【周期弔い】ムカハリトムラヒ

人が死んで1年目の法事。一周忌。

⇒む‐かわり【周期】

むかわり‐び【周期日】ムカハリ‥🔗⭐🔉

むかわり‐び【周期日】ムカハリ‥

むかわりになる日。満1年に当たる日。

⇒む‐かわり【周期】

[漢]周🔗⭐🔉

周 字形

筆順

筆順

〔冂部6画/8画/教育/2894・3C7E〕

[

〔冂部6画/8画/教育/2894・3C7E〕

[ ] 字形

] 字形

〔冂部6画/8画〕

〔音〕シュウ〈シウ〉(漢) ス(呉)

〔訓〕まわり・めぐる・あまねく (名)かね・ちか

[意味]

①すみずみまでゆきとどく。あまねくゆきわたっている。「周到・周知・周密」「君子は周して比せず」〔論語〕(有徳者は広く皆と親しくして、特定の仲間でかたまらない)

②ぐるりとめぐる。まわり。「周回・周囲・一周・円周」

③中国の王朝の名。

㋐前一一〇〇年ごろ武王が殷いんを滅ぼして建て、以後三十八世続き、前二五六年秦しんに滅ぼされた国。「西周・東周」

㋑南北朝時代の北朝の一国。北周。

㋒五代の一国。後周。

[解字]

解字

〔冂部6画/8画〕

〔音〕シュウ〈シウ〉(漢) ス(呉)

〔訓〕まわり・めぐる・あまねく (名)かね・ちか

[意味]

①すみずみまでゆきとどく。あまねくゆきわたっている。「周到・周知・周密」「君子は周して比せず」〔論語〕(有徳者は広く皆と親しくして、特定の仲間でかたまらない)

②ぐるりとめぐる。まわり。「周回・周囲・一周・円周」

③中国の王朝の名。

㋐前一一〇〇年ごろ武王が殷いんを滅ぼして建て、以後三十八世続き、前二五六年秦しんに滅ぼされた国。「西周・東周」

㋑南北朝時代の北朝の一国。北周。

㋒五代の一国。後周。

[解字]

解字 会意。上半部は、田の中に作物がびっしり生えているさまを表す。「口」は、区切られた地域。くまなくゆきわたる意。もと、口部5画。

[難読]

周章てるあわてる・周防すおう

会意。上半部は、田の中に作物がびっしり生えているさまを表す。「口」は、区切られた地域。くまなくゆきわたる意。もと、口部5画。

[難読]

周章てるあわてる・周防すおう

筆順

筆順

〔冂部6画/8画/教育/2894・3C7E〕

[

〔冂部6画/8画/教育/2894・3C7E〕

[ ] 字形

] 字形

〔冂部6画/8画〕

〔音〕シュウ〈シウ〉(漢) ス(呉)

〔訓〕まわり・めぐる・あまねく (名)かね・ちか

[意味]

①すみずみまでゆきとどく。あまねくゆきわたっている。「周到・周知・周密」「君子は周して比せず」〔論語〕(有徳者は広く皆と親しくして、特定の仲間でかたまらない)

②ぐるりとめぐる。まわり。「周回・周囲・一周・円周」

③中国の王朝の名。

㋐前一一〇〇年ごろ武王が殷いんを滅ぼして建て、以後三十八世続き、前二五六年秦しんに滅ぼされた国。「西周・東周」

㋑南北朝時代の北朝の一国。北周。

㋒五代の一国。後周。

[解字]

解字

〔冂部6画/8画〕

〔音〕シュウ〈シウ〉(漢) ス(呉)

〔訓〕まわり・めぐる・あまねく (名)かね・ちか

[意味]

①すみずみまでゆきとどく。あまねくゆきわたっている。「周到・周知・周密」「君子は周して比せず」〔論語〕(有徳者は広く皆と親しくして、特定の仲間でかたまらない)

②ぐるりとめぐる。まわり。「周回・周囲・一周・円周」

③中国の王朝の名。

㋐前一一〇〇年ごろ武王が殷いんを滅ぼして建て、以後三十八世続き、前二五六年秦しんに滅ぼされた国。「西周・東周」

㋑南北朝時代の北朝の一国。北周。

㋒五代の一国。後周。

[解字]

解字 会意。上半部は、田の中に作物がびっしり生えているさまを表す。「口」は、区切られた地域。くまなくゆきわたる意。もと、口部5画。

[難読]

周章てるあわてる・周防すおう

会意。上半部は、田の中に作物がびっしり生えているさまを表す。「口」は、区切られた地域。くまなくゆきわたる意。もと、口部5画。

[難読]

周章てるあわてる・周防すおう

広辞苑に「周」で始まるの検索結果 1-96。