複数辞典一括検索+![]()

![]()

しお‐で【四方手・鞖】シホ‥🔗⭐🔉

しお‐で【四方手・鞖】シホ‥

(「四緒手」とも書く)鞍の前輪まえわと後輪しずわとの左右につけて、胸懸むながい・鞦しりがいをとめる紐。源平盛衰記21「首を―の根に結ひつけて馬にうち乗り」→唐鞍からくら(図)→大和鞍やまとぐら(図)

し‐ほう【四方】‥ハウ🔗⭐🔉

し‐ほう【四方】‥ハウ

①東・西・南・北の四つの方角。

②諸国。諸方。天下。

③まわり。周囲。

④かく。四角。

⑤衝重ついがさねの一種。白木の折敷おしきの下に四方にくり形の穴がある台を取り付けたもの。→三方さんぼう。

⑥正方形の幟旗のぼりばた。

⇒しほう‐がみ【四方髪】

⇒しほう‐ごし【四方輿】

⇒しほう‐ざし【四方差】

⇒しほう‐しぶつ【四方四仏】

⇒しほう‐しょうめん【四方正面】

⇒しほう‐じろ【四方白】

⇒しほう‐だな【四方棚】

⇒しほう‐ちく【四方竹】

⇒しほう‐どり【四方取】

⇒しほう‐ながれ【四方流れ】

⇒しほう‐ぬき【四方貫】

⇒しほう‐の‐こころざし【四方の志】

⇒しほう‐はい【四方拝】

⇒しほう‐はっぽう【四方八方】

⇒しほう‐びき【四方引】

し‐ほうい【四方位】‥ハウヰ🔗⭐🔉

し‐ほうい【四方位】‥ハウヰ

四つの方位。東・西・南・北。

しほう‐がみ【四方髪】‥ハウ‥🔗⭐🔉

しほう‐がみ【四方髪】‥ハウ‥

(髪を四方から掻き上げて束ねるからいう)(→)総髪そうはつ1の異称。四方鬢。西鶴織留5「門の戸明けて、―の男…顔さし出して」

⇒し‐ほう【四方】

しほう‐ごし【四方輿】‥ハウ‥🔗⭐🔉

しほう‐ごし【四方輿】‥ハウ‥

輿の一種。四方に簾すだれをかけたもの。屋形の破風はふは、僧のは雨眉あままゆ、俗人のは庵形いおりがた。また、屋形を取り除いて板輿とすることもある。上皇・摂関・大臣以下公卿・僧綱そうごうなどの遠行に用いる。

四方輿

⇒し‐ほう【四方】

⇒し‐ほう【四方】

⇒し‐ほう【四方】

⇒し‐ほう【四方】

しほう‐ざし【四方差】‥ハウ‥🔗⭐🔉

しほう‐ざし【四方差】‥ハウ‥

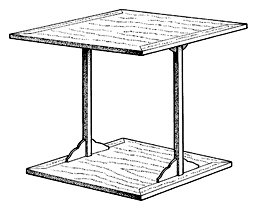

柱の四方から貫ぬき・足固めなどを差し通した仕口。柱の四方ともに同じ大きさの貫を差し通す仕口を四方貫という。

四方差(四方貫)

⇒し‐ほう【四方】

⇒し‐ほう【四方】

⇒し‐ほう【四方】

⇒し‐ほう【四方】

しほう‐しょうめん【四方正面】‥ハウシヤウ‥🔗⭐🔉

しほう‐しょうめん【四方正面】‥ハウシヤウ‥

①東西南北の四方と自分の向かっている正面との意。諸方。

②芸能(舞台)・建築・庭園・彫刻などで、前後左右どちらからも正面として見えるようにすること。

⇒し‐ほう【四方】

しほう‐じろ【四方白】‥ハウ‥🔗⭐🔉

しほう‐じろ【四方白】‥ハウ‥

鉢の前後左右に金銅の篠垂しのだれを伏せ、時にこの下に鍍銀とぎんの地板を配した兜かぶと。

⇒し‐ほう【四方】

しほう‐ちく【四方竹】‥ハウ‥🔗⭐🔉

しほう‐ちく【四方竹】‥ハウ‥

竹の一種。中国原産。稈かんは丸みを帯びた四角形で、表面は濁緑色、節にいぼ状の突起がある。高さ約8メートル。密に枝条を生ずる。観賞用。筍は秋に出て食用。四角竹。角竹。漢名、方竹。

シホウチク

撮影:関戸 勇

⇒し‐ほう【四方】

⇒し‐ほう【四方】

⇒し‐ほう【四方】

⇒し‐ほう【四方】

しほう‐どり【四方取】‥ハウ‥🔗⭐🔉

しほう‐どり【四方取】‥ハウ‥

四方がすべて平地で、敵のとりつきやすい城。

⇒し‐ほう【四方】

しほう‐ながれ【四方流れ】‥ハウ‥🔗⭐🔉

しほう‐ながれ【四方流れ】‥ハウ‥

四方に傾斜している屋根。方形造ほうぎょうづくり・寄棟造よせむねづくりの屋根の類。

⇒し‐ほう【四方】

しほう‐ぬき【四方貫】‥ハウ‥🔗⭐🔉

しほう‐ぬき【四方貫】‥ハウ‥

「四方差しほうざし」参照。

⇒し‐ほう【四方】

しほう‐の‐こころざし【四方の志】‥ハウ‥🔗⭐🔉

しほう‐の‐こころざし【四方の志】‥ハウ‥

諸国を遊歴しまたは経営しようとする志。

⇒し‐ほう【四方】

しほう‐はい【四方拝】‥ハウ‥🔗⭐🔉

しほう‐はい【四方拝】‥ハウ‥

1月1日に行われる宮廷行事。天皇が当日午前5時半(昔は寅の刻)束帯を着し、神嘉殿の南庭(昔は清涼殿の東庭)に出御、皇大神宮・豊受大神宮・天神地祇・天地四方・山陵を拝し、宝祚ほうその無窮、天下太平、万民安寧を祈る儀式。明治になって三大節の一つとする。〈[季]新年〉

⇒し‐ほう【四方】

しほう‐はっぽう【四方八方】‥ハウ‥パウ🔗⭐🔉

しほう‐はっぽう【四方八方】‥ハウ‥パウ

あちらこちら。あらゆる方面。

⇒し‐ほう【四方】

しほう‐びき【四方引】‥ハウ‥🔗⭐🔉

しほう‐びき【四方引】‥ハウ‥

(→)四壁引しへきびきに同じ。

⇒し‐ほう【四方】

よ‐ほう【四方】‥ハウ🔗⭐🔉

よ‐ほう【四方】‥ハウ

四角。しほう。更級日記「大きなる石の―なる」

⇒よほう‐ぎり【四方錐】

⇒よほう‐だな【四方棚】

よほう‐ぎり【四方錐】‥ハウ‥🔗⭐🔉

よほう‐ぎり【四方錐】‥ハウ‥

四つ目錐のこと。日葡辞書「ヨホウギリ」

⇒よ‐ほう【四方】

よほう‐だな【四方棚】‥ハウ‥🔗⭐🔉

よほう‐だな【四方棚】‥ハウ‥

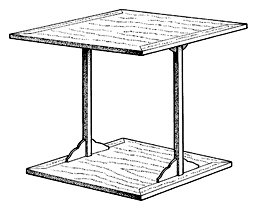

茶席用の棚。台子だいすを半分に切ったほどの寸法で、方形の桐の天井板と地板とから成り、2本柱で支える。半台子はんだいす。水指棚。

四方棚

⇒よ‐ほう【四方】

⇒よ‐ほう【四方】

⇒よ‐ほう【四方】

⇒よ‐ほう【四方】

よ‐も【四方】🔗⭐🔉

よ‐も【四方】

①東西南北。前後左右。しほう。まわり全部。法華経(竜光院本)平安後期点「四向ヨモに窓牗より窺ひ看る」

②あちらこちら。諸方。万葉集2「天あめの下―の人の大船の思ひ頼みて」

よも‐の‐あか【四方の赤】🔗⭐🔉

よも‐の‐あか【四方の赤】

江戸神田和泉町にあった酒・味噌を商う四方久兵衛の店で売った銘酒「滝水」のこと。よものあから。一説に同店の名物赤味噌のことという。→たいのみそず

よも‐の‐あから【四方赤良】🔗⭐🔉

よも‐の‐あから【四方赤良】

大田南畝おおたなんぽの別号。

よも‐の‐あらし【四方の嵐】🔗⭐🔉

よも‐の‐あらし【四方の嵐】

あたりを吹き荒れるあらし。源氏物語賢木「浅茅生の露のやどりに君をおきて―ぞしづ心なき」

よも‐の‐うみ【四方の海】🔗⭐🔉

よも‐の‐うみ【四方の海】

四方しほうのうみ。四海。転じて、天下。世界。秋篠月清集「あまねき影は―まで」

よも‐の‐はる【四方の春】🔗⭐🔉

よも‐の‐はる【四方の春】

あちこちに新春の気配が感じられること。その気配。〈[季]新年〉

○夜も日も明けずよもひもあけず

そのものがなければちょっとの間も過ごせないほどに、あるものを愛するさま。

⇒よ【夜】

よも‐やま【四方山】🔗⭐🔉

よも‐やま【四方山】

(ヨモヤモの転か)

①諸方。世間。天下。栄華物語花山「―の人上下病みののしるに」

②四方にある山。堀河百首春「―に花の錦を」

③さまざま。雑多。

⇒よもやま‐ばなし【四方山話】

よもやま‐ばなし【四方山話】🔗⭐🔉

よもやま‐ばなし【四方山話】

世事についての雑談。世間話。「―に夜が更ける」

⇒よも‐やま【四方山】

よも‐やも【四方八方・四表八表】🔗⭐🔉

よも‐やも【四方八方・四表八表】

①しほうはっぽう。諸方。欽明紀「名、四表八方よもやもに流しけり」

②いろいろ。さまざま。椿説弓張月前編「―の話のなへに」

広辞苑に「四方」で始まるの検索結果 1-30。