複数辞典一括検索+![]()

![]()

○寒林に骸を打つかんりんにかばねをうつ🔗⭐🔉

○寒林に骸を打つかんりんにかばねをうつ

[阿育王、譬喩経]ある人の霊魂が、自分が悪道におちて苦しむのはこの肉体のためだといって、自らの死骸に鞭うったという伝説。「寒林に骨を打つ」とも。謡曲、山姥「あら物凄の深谷やな。寒林に骨を打つ、霊鬼泣く泣く前生の業を恨み」

⇒かん‐りん【寒林】

かんりん‐まる【咸臨丸】

1857年(安政4)江戸幕府がオランダに発注・購入した軍艦。原名ヤパン号。蒸気機関を備える。全長163フィート。60年遣米使節新見正興の随行艦として、日本人操艦による最初の太平洋横断に成功。

かん‐るい【感涙】

深く感じて流す涙。ありがたなみだ。「―にむせぶ」

かん‐れい【函嶺】

箱根山の異称。北村透谷、三日幻境「われは―の東、山水の威霊少なからぬところに産れたれば」

かん‐れい【冠礼】クワン‥

加冠の礼式。元服の式。

かん‐れい【勘例】

古い例を調べ、考えること。

かん‐れい【寒冷】

寒く冷たいこと。「―地」

⇒かんれい‐うず【寒冷渦】

⇒かんれい‐こうきあつ【寒冷高気圧】

⇒かんれい‐ぜんせん【寒冷前線】

かん‐れい【漢隷】

「隷書」参照。

かん‐れい【慣例】クワン‥

しきたり。ならわし。「―に従う」

かん‐れい【管領】クワン‥

(カンリョウとも)

①室町時代の職名。将軍を補佐して幕府の政務を総轄した。鎌倉幕府の執権に当たる。初めは執事と称した。→三管領。

②特に、関東管領のこと。

かん‐れい【艦齢】

軍艦の建造後の年数。

かんれい‐うず【寒冷渦】‥ウヅ

寒帯気団の一部が分離して形成される低気圧性の渦。豪雨や豪雪を伴うことが多い。かんれいか。コールド‐ボルテックス。

⇒かん‐れい【寒冷】

かんれい‐こうきあつ【寒冷高気圧】‥カウ‥

冷たい空気が大気の下層に堆積した結果生じる高気圧。冬季、大陸に生じるシベリア高気圧の類。

⇒かん‐れい【寒冷】

かんれい‐しゃ【寒冷紗】

目のあらい極めて薄い綿布、または麻布。装飾・造花・カーテン・蚊帳および裏打ちなどに用いる。唐布とうぬの。

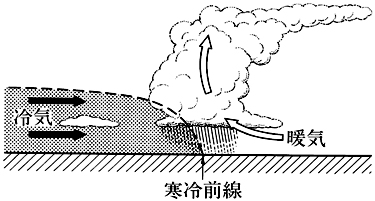

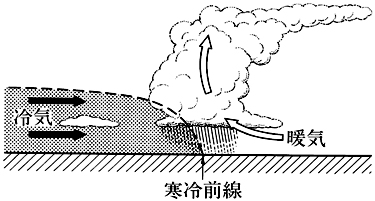

かんれい‐ぜんせん【寒冷前線】

温帯低気圧に伴う前線の一つ。暖かい気団の下に冷たい気団がもぐり込んで形成される不連続面が地表と接触する部分。寒冷前線が通過すると気温が急に下がり、驟雨しゅううや雷雨が降り、時に突風が吹く。↔温暖前線

寒冷前線

⇒かん‐れい【寒冷】

かん‐れき【官暦】クワン‥

政府・官庁が編纂・発行・公認する暦。

かん‐れき【官歴】クワン‥

官吏としての履歴。その人の官界における経歴。

かん‐れき【還暦】クワン‥

(60年で再び生まれた年の干支に還かえるからいう)数え年61歳の称。華甲かこう。本卦還ほんけがえり。「―の宴」

かん‐れつ【乾裂・干裂】

①かわきさけること。ひわれること。

②泥土の薄層が乾燥して生ずる多角形の亀裂。

かん‐れつ【寒烈】

寒気のはげしいこと。

かん‐れつ【環列】クワン‥

取り巻いて並ぶこと。環わのように並ぶこと。

かん‐れつ【轘裂】クワン‥

中国古代の車裂くるまざきの刑。

かん‐れん【棺斂】クワン‥

死骸を棺に納めること。納棺。入棺。

かん‐れん【関連・関聯】クワン‥

かかわりつながること。かかりあうこと。連関。「―する事柄」「当地に―の深い産業」

⇒かんれんせい‐りろん【関連性理論】

がん‐れん【頷聯】

(頷はあごの意)律詩で、第3・第4の両句のこと。対句をなす。前聯。→首聯→頸聯→尾聯

かんれんせい‐りろん【関連性理論】クワン‥

〔言〕(relevance theory)語用論の理論で、人の関心は、その文脈に関連のある情報だけに向けられ、関連のある情報だけを言語で表現するという考え方。イギリスの言語学者スペルベル(D. Sperber1942〜)とウィルソン(D. Wilson1941〜)が提唱した。

⇒かん‐れん【関連・関聯】

かん‐ろ【甘露】

①中国古来の伝説で、王者が仁政を行えば、天がその祥瑞しょうずいとして降らすという甘味の液。平治物語「澄憲説法には竜神も感応を垂れ、―の雨を降らす」

②〔仏〕(梵語amṛta)ヴェーダでは、ソーマの汁を指す。神々の飲料で、不死の霊薬とされる。仏の教法をたとえる。アムリタ。三教指帰「金閣・銀閣倏忽として翔り聚まつて、授くるに―を以てす」

③転じて、美味なこと。「ああ――」

④煎茶せんちゃの上等のもの。

⑤甘露水の略。

⑥甘露酒の略。

⑦夏、カエデ・エノキ・カシなどの樹葉から甘味のある液汁が垂れて樹下を潤すもの。アブラムシが植物内の養分を吸収して排泄する、ブドウ糖に富む汁。

⇒かんろ‐しゅ【甘露酒】

⇒かんろ‐すい【甘露水】

⇒かんろ‐に【甘露煮】

⇒かんろ‐にち【甘露日】

⇒かんろ‐ばい【甘露梅】

⇒かんろ‐ほう【甘露法】

かん‐ろ【寒露】

①二十四節気の一つ。太陽の黄経が195度の時で、9月の節せつ。太陽暦の10月8日頃に当たる。〈[季]秋〉

②晩秋から初冬の間の露。

かん‐ろ【関路】クワン‥

関所のある路。せきじ。

がん‐ろ【頑魯】グワン‥

かたくなでおろかなさま。頑愚。

かん‐ろう【疳癆】‥ラウ

疳が強くてやせ衰える病。

がん‐ろう【玩弄】グワン‥

もてあそぶこと。なぶりものにすること。愚弄。「人を―する」

⇒がんろう‐ぶつ【玩弄物】

がん‐ろう【頑陋】グワン‥

頑固で陋劣なこと。かたくなで知恵の乏しいこと。

がん‐ろう【巌廊】‥ラウ

(高くいかめしい廊の意)朝廷。皇居。類聚国史83「身―に在り」

がんろう‐ぶつ【玩弄物】グワン‥

もてあそぶ品物。なぐさみもの。おもちゃ。

⇒がん‐ろう【玩弄】

かん‐ろく【干禄】

(「干」は求める意)

①さいわいを求めること。

②仕えて禄を求めること。仕官を願うこと。「―字書」

かん‐ろく【官禄】クワン‥

①官職と俸禄。

②官府から賜る禄。

かん‐ろく【貫禄】クワン‥

(俗に「貫録」とも書く)身にそなわる威厳。おもみ。「―が出てくる」「王者の―がある」

かん‐ろく【間禄】

才能も無いのにもらう俸禄。閑禄。

かんろく【勘六】

江戸末期の書家。勘亭かんてい流の祖。岡崎屋と称し、勘亭と号した。江戸中村座の手代。初めて劇場の看板、番付の書風を改めた。(1746〜1805)

かんろく【観勒】クワン‥

百済の僧。602年、暦法・天文・地理・方術などの書を携えて来日、仏教と共に道教を伝えたという。元興寺に住み、最初の僧正に任ぜられた。

かんろくじしょ【干禄字書】

中国の字書。1巻。唐の顔元孫撰。漢字800字余を韻別に配列し、その楷書の字体の正・俗・通を弁じたもの。後世、字体の正俗を論ずる典拠に用いられる。

かんろく‐じょう【勘録状】‥ジヤウ

(→)注進状に同じ。

かんろ‐しゅ【甘露酒】

鶏卵と味醂みりんとをとろ火で温め、葛粉と附子ぶし・肉桂を加味した甘味の豊富な混成酒。甘露。

⇒かん‐ろ【甘露】

かんろ‐すい【甘露水】

水に砂糖を混ぜて煮て、さましたもの。甘露。

⇒かん‐ろ【甘露】

かんろ‐に【甘露煮】

味醂と砂糖または蜜・水飴などで甘味をきかせて煮た料理。魚介類を煮るときは醤油を加える。

⇒かん‐ろ【甘露】

かんろ‐にち【甘露日】

宿曜すくよう暦で、何事をなしても成就するという大吉日。

⇒かん‐ろ【甘露】

かんろ‐ばい【甘露梅】

①青梅をシソの葉で包み、砂糖漬にした菓子。文武二道万石通「―一つが壱匁づつ」

②餡を求肥ぎゅうひで包み、シソの葉でくるんだ菓子。小田原市・山形市のものが有名。

⇒かん‐ろ【甘露】

かんろ‐ほう【甘露法】‥ホフ

〔仏〕如来の教法。法味うるわしく衆生しゅじょうの心身を養うことのたとえ。

⇒かん‐ろ【甘露】

がん‐ろん【頑論】グワン‥

他の言い分を認めようとしない、頑固な意見・考え。

かん‐わ【官話】クワン‥

(官衙で用いる言語の意)中国における共通語の旧称。北京及び北方諸省に行われる北京官話、長江下流域に行われる下江官話(南京官話)、長江上・中流域に行われる西南官話などがある。マンダリン。

かん‐わ【閑話】

①ゆったりとしてものしずかな話。

②むだばなし。

⇒かんわ‐きゅうだい【閑話休題】

かんわ【寛和】クワン‥

(年号)

⇒かんな

かん‐わ【漢和】

①中国と日本。

②漢語と日本語。

③漢和字典の略。

④漢和聯句の略。

⇒かんわ‐じてん【漢和字典・漢和辞典】

⇒かんわ‐れんく【漢和聯句】

かん‐わ【緩和】クワン‥

きびしい状態がやわらぐこと。また、ゆるめたり、やわらげたりすること。「緊張―」「制限を―する」

⇒かんわ‐ケア【緩和ケア】

⇒かんわ‐げんしょう【緩和現象】

⇒かんわ‐せいさく【緩和政策】

がん‐わ【眼窩】

⇒がんか

かんわ‐きゅうだい【閑話休題】‥キウ‥

(話を本筋にもどすときに用いる語)無駄話はさておいて。それはさておき。さて。

⇒かん‐わ【閑話】

かんわ‐ケア【緩和ケア】クワン‥

治癒を目的とした治療が有効でなくなった患者とその家族に対して行う医療。痛みなどを軽減し、心理面・社会面・精神面の支援により患者および家族のQOLの向上を図る。

⇒かん‐わ【緩和】

かんわ‐げんしょう【緩和現象】クワン‥シヤウ

〔理〕外力によって平衡からずれた状態から平衡状態に到達する間に、観察される現象。途中の変化は時間の指数関数で表され、現象の遅速を緩和時間という量で特徴づける。

⇒かん‐わ【緩和】

かん‐わざ【神事】

⇒かみわざ。

⇒かんわざ‐まい【神事舞】

かんわざ‐まい【神事舞】‥マヒ

神祭の時に行なった猿楽。今の神楽かぐら。

⇒かん‐わざ【神事】

かんわ‐じてん【漢和字典・漢和辞典】

漢字・漢語の意義を日本語で解説した字典。

⇒かん‐わ【漢和】

かんわ‐せいさく【緩和政策】クワン‥

(→)宥和ゆうわ政策に同じ。

⇒かん‐わ【緩和】

かんわ‐れんく【漢和聯句】

⇒かんなれんく

⇒かん‐わ【漢和】

⇒かん‐れい【寒冷】

かん‐れき【官暦】クワン‥

政府・官庁が編纂・発行・公認する暦。

かん‐れき【官歴】クワン‥

官吏としての履歴。その人の官界における経歴。

かん‐れき【還暦】クワン‥

(60年で再び生まれた年の干支に還かえるからいう)数え年61歳の称。華甲かこう。本卦還ほんけがえり。「―の宴」

かん‐れつ【乾裂・干裂】

①かわきさけること。ひわれること。

②泥土の薄層が乾燥して生ずる多角形の亀裂。

かん‐れつ【寒烈】

寒気のはげしいこと。

かん‐れつ【環列】クワン‥

取り巻いて並ぶこと。環わのように並ぶこと。

かん‐れつ【轘裂】クワン‥

中国古代の車裂くるまざきの刑。

かん‐れん【棺斂】クワン‥

死骸を棺に納めること。納棺。入棺。

かん‐れん【関連・関聯】クワン‥

かかわりつながること。かかりあうこと。連関。「―する事柄」「当地に―の深い産業」

⇒かんれんせい‐りろん【関連性理論】

がん‐れん【頷聯】

(頷はあごの意)律詩で、第3・第4の両句のこと。対句をなす。前聯。→首聯→頸聯→尾聯

かんれんせい‐りろん【関連性理論】クワン‥

〔言〕(relevance theory)語用論の理論で、人の関心は、その文脈に関連のある情報だけに向けられ、関連のある情報だけを言語で表現するという考え方。イギリスの言語学者スペルベル(D. Sperber1942〜)とウィルソン(D. Wilson1941〜)が提唱した。

⇒かん‐れん【関連・関聯】

かん‐ろ【甘露】

①中国古来の伝説で、王者が仁政を行えば、天がその祥瑞しょうずいとして降らすという甘味の液。平治物語「澄憲説法には竜神も感応を垂れ、―の雨を降らす」

②〔仏〕(梵語amṛta)ヴェーダでは、ソーマの汁を指す。神々の飲料で、不死の霊薬とされる。仏の教法をたとえる。アムリタ。三教指帰「金閣・銀閣倏忽として翔り聚まつて、授くるに―を以てす」

③転じて、美味なこと。「ああ――」

④煎茶せんちゃの上等のもの。

⑤甘露水の略。

⑥甘露酒の略。

⑦夏、カエデ・エノキ・カシなどの樹葉から甘味のある液汁が垂れて樹下を潤すもの。アブラムシが植物内の養分を吸収して排泄する、ブドウ糖に富む汁。

⇒かんろ‐しゅ【甘露酒】

⇒かんろ‐すい【甘露水】

⇒かんろ‐に【甘露煮】

⇒かんろ‐にち【甘露日】

⇒かんろ‐ばい【甘露梅】

⇒かんろ‐ほう【甘露法】

かん‐ろ【寒露】

①二十四節気の一つ。太陽の黄経が195度の時で、9月の節せつ。太陽暦の10月8日頃に当たる。〈[季]秋〉

②晩秋から初冬の間の露。

かん‐ろ【関路】クワン‥

関所のある路。せきじ。

がん‐ろ【頑魯】グワン‥

かたくなでおろかなさま。頑愚。

かん‐ろう【疳癆】‥ラウ

疳が強くてやせ衰える病。

がん‐ろう【玩弄】グワン‥

もてあそぶこと。なぶりものにすること。愚弄。「人を―する」

⇒がんろう‐ぶつ【玩弄物】

がん‐ろう【頑陋】グワン‥

頑固で陋劣なこと。かたくなで知恵の乏しいこと。

がん‐ろう【巌廊】‥ラウ

(高くいかめしい廊の意)朝廷。皇居。類聚国史83「身―に在り」

がんろう‐ぶつ【玩弄物】グワン‥

もてあそぶ品物。なぐさみもの。おもちゃ。

⇒がん‐ろう【玩弄】

かん‐ろく【干禄】

(「干」は求める意)

①さいわいを求めること。

②仕えて禄を求めること。仕官を願うこと。「―字書」

かん‐ろく【官禄】クワン‥

①官職と俸禄。

②官府から賜る禄。

かん‐ろく【貫禄】クワン‥

(俗に「貫録」とも書く)身にそなわる威厳。おもみ。「―が出てくる」「王者の―がある」

かん‐ろく【間禄】

才能も無いのにもらう俸禄。閑禄。

かんろく【勘六】

江戸末期の書家。勘亭かんてい流の祖。岡崎屋と称し、勘亭と号した。江戸中村座の手代。初めて劇場の看板、番付の書風を改めた。(1746〜1805)

かんろく【観勒】クワン‥

百済の僧。602年、暦法・天文・地理・方術などの書を携えて来日、仏教と共に道教を伝えたという。元興寺に住み、最初の僧正に任ぜられた。

かんろくじしょ【干禄字書】

中国の字書。1巻。唐の顔元孫撰。漢字800字余を韻別に配列し、その楷書の字体の正・俗・通を弁じたもの。後世、字体の正俗を論ずる典拠に用いられる。

かんろく‐じょう【勘録状】‥ジヤウ

(→)注進状に同じ。

かんろ‐しゅ【甘露酒】

鶏卵と味醂みりんとをとろ火で温め、葛粉と附子ぶし・肉桂を加味した甘味の豊富な混成酒。甘露。

⇒かん‐ろ【甘露】

かんろ‐すい【甘露水】

水に砂糖を混ぜて煮て、さましたもの。甘露。

⇒かん‐ろ【甘露】

かんろ‐に【甘露煮】

味醂と砂糖または蜜・水飴などで甘味をきかせて煮た料理。魚介類を煮るときは醤油を加える。

⇒かん‐ろ【甘露】

かんろ‐にち【甘露日】

宿曜すくよう暦で、何事をなしても成就するという大吉日。

⇒かん‐ろ【甘露】

かんろ‐ばい【甘露梅】

①青梅をシソの葉で包み、砂糖漬にした菓子。文武二道万石通「―一つが壱匁づつ」

②餡を求肥ぎゅうひで包み、シソの葉でくるんだ菓子。小田原市・山形市のものが有名。

⇒かん‐ろ【甘露】

かんろ‐ほう【甘露法】‥ホフ

〔仏〕如来の教法。法味うるわしく衆生しゅじょうの心身を養うことのたとえ。

⇒かん‐ろ【甘露】

がん‐ろん【頑論】グワン‥

他の言い分を認めようとしない、頑固な意見・考え。

かん‐わ【官話】クワン‥

(官衙で用いる言語の意)中国における共通語の旧称。北京及び北方諸省に行われる北京官話、長江下流域に行われる下江官話(南京官話)、長江上・中流域に行われる西南官話などがある。マンダリン。

かん‐わ【閑話】

①ゆったりとしてものしずかな話。

②むだばなし。

⇒かんわ‐きゅうだい【閑話休題】

かんわ【寛和】クワン‥

(年号)

⇒かんな

かん‐わ【漢和】

①中国と日本。

②漢語と日本語。

③漢和字典の略。

④漢和聯句の略。

⇒かんわ‐じてん【漢和字典・漢和辞典】

⇒かんわ‐れんく【漢和聯句】

かん‐わ【緩和】クワン‥

きびしい状態がやわらぐこと。また、ゆるめたり、やわらげたりすること。「緊張―」「制限を―する」

⇒かんわ‐ケア【緩和ケア】

⇒かんわ‐げんしょう【緩和現象】

⇒かんわ‐せいさく【緩和政策】

がん‐わ【眼窩】

⇒がんか

かんわ‐きゅうだい【閑話休題】‥キウ‥

(話を本筋にもどすときに用いる語)無駄話はさておいて。それはさておき。さて。

⇒かん‐わ【閑話】

かんわ‐ケア【緩和ケア】クワン‥

治癒を目的とした治療が有効でなくなった患者とその家族に対して行う医療。痛みなどを軽減し、心理面・社会面・精神面の支援により患者および家族のQOLの向上を図る。

⇒かん‐わ【緩和】

かんわ‐げんしょう【緩和現象】クワン‥シヤウ

〔理〕外力によって平衡からずれた状態から平衡状態に到達する間に、観察される現象。途中の変化は時間の指数関数で表され、現象の遅速を緩和時間という量で特徴づける。

⇒かん‐わ【緩和】

かん‐わざ【神事】

⇒かみわざ。

⇒かんわざ‐まい【神事舞】

かんわざ‐まい【神事舞】‥マヒ

神祭の時に行なった猿楽。今の神楽かぐら。

⇒かん‐わざ【神事】

かんわ‐じてん【漢和字典・漢和辞典】

漢字・漢語の意義を日本語で解説した字典。

⇒かん‐わ【漢和】

かんわ‐せいさく【緩和政策】クワン‥

(→)宥和ゆうわ政策に同じ。

⇒かん‐わ【緩和】

かんわ‐れんく【漢和聯句】

⇒かんなれんく

⇒かん‐わ【漢和】

⇒かん‐れい【寒冷】

かん‐れき【官暦】クワン‥

政府・官庁が編纂・発行・公認する暦。

かん‐れき【官歴】クワン‥

官吏としての履歴。その人の官界における経歴。

かん‐れき【還暦】クワン‥

(60年で再び生まれた年の干支に還かえるからいう)数え年61歳の称。華甲かこう。本卦還ほんけがえり。「―の宴」

かん‐れつ【乾裂・干裂】

①かわきさけること。ひわれること。

②泥土の薄層が乾燥して生ずる多角形の亀裂。

かん‐れつ【寒烈】

寒気のはげしいこと。

かん‐れつ【環列】クワン‥

取り巻いて並ぶこと。環わのように並ぶこと。

かん‐れつ【轘裂】クワン‥

中国古代の車裂くるまざきの刑。

かん‐れん【棺斂】クワン‥

死骸を棺に納めること。納棺。入棺。

かん‐れん【関連・関聯】クワン‥

かかわりつながること。かかりあうこと。連関。「―する事柄」「当地に―の深い産業」

⇒かんれんせい‐りろん【関連性理論】

がん‐れん【頷聯】

(頷はあごの意)律詩で、第3・第4の両句のこと。対句をなす。前聯。→首聯→頸聯→尾聯

かんれんせい‐りろん【関連性理論】クワン‥

〔言〕(relevance theory)語用論の理論で、人の関心は、その文脈に関連のある情報だけに向けられ、関連のある情報だけを言語で表現するという考え方。イギリスの言語学者スペルベル(D. Sperber1942〜)とウィルソン(D. Wilson1941〜)が提唱した。

⇒かん‐れん【関連・関聯】

かん‐ろ【甘露】

①中国古来の伝説で、王者が仁政を行えば、天がその祥瑞しょうずいとして降らすという甘味の液。平治物語「澄憲説法には竜神も感応を垂れ、―の雨を降らす」

②〔仏〕(梵語amṛta)ヴェーダでは、ソーマの汁を指す。神々の飲料で、不死の霊薬とされる。仏の教法をたとえる。アムリタ。三教指帰「金閣・銀閣倏忽として翔り聚まつて、授くるに―を以てす」

③転じて、美味なこと。「ああ――」

④煎茶せんちゃの上等のもの。

⑤甘露水の略。

⑥甘露酒の略。

⑦夏、カエデ・エノキ・カシなどの樹葉から甘味のある液汁が垂れて樹下を潤すもの。アブラムシが植物内の養分を吸収して排泄する、ブドウ糖に富む汁。

⇒かんろ‐しゅ【甘露酒】

⇒かんろ‐すい【甘露水】

⇒かんろ‐に【甘露煮】

⇒かんろ‐にち【甘露日】

⇒かんろ‐ばい【甘露梅】

⇒かんろ‐ほう【甘露法】

かん‐ろ【寒露】

①二十四節気の一つ。太陽の黄経が195度の時で、9月の節せつ。太陽暦の10月8日頃に当たる。〈[季]秋〉

②晩秋から初冬の間の露。

かん‐ろ【関路】クワン‥

関所のある路。せきじ。

がん‐ろ【頑魯】グワン‥

かたくなでおろかなさま。頑愚。

かん‐ろう【疳癆】‥ラウ

疳が強くてやせ衰える病。

がん‐ろう【玩弄】グワン‥

もてあそぶこと。なぶりものにすること。愚弄。「人を―する」

⇒がんろう‐ぶつ【玩弄物】

がん‐ろう【頑陋】グワン‥

頑固で陋劣なこと。かたくなで知恵の乏しいこと。

がん‐ろう【巌廊】‥ラウ

(高くいかめしい廊の意)朝廷。皇居。類聚国史83「身―に在り」

がんろう‐ぶつ【玩弄物】グワン‥

もてあそぶ品物。なぐさみもの。おもちゃ。

⇒がん‐ろう【玩弄】

かん‐ろく【干禄】

(「干」は求める意)

①さいわいを求めること。

②仕えて禄を求めること。仕官を願うこと。「―字書」

かん‐ろく【官禄】クワン‥

①官職と俸禄。

②官府から賜る禄。

かん‐ろく【貫禄】クワン‥

(俗に「貫録」とも書く)身にそなわる威厳。おもみ。「―が出てくる」「王者の―がある」

かん‐ろく【間禄】

才能も無いのにもらう俸禄。閑禄。

かんろく【勘六】

江戸末期の書家。勘亭かんてい流の祖。岡崎屋と称し、勘亭と号した。江戸中村座の手代。初めて劇場の看板、番付の書風を改めた。(1746〜1805)

かんろく【観勒】クワン‥

百済の僧。602年、暦法・天文・地理・方術などの書を携えて来日、仏教と共に道教を伝えたという。元興寺に住み、最初の僧正に任ぜられた。

かんろくじしょ【干禄字書】

中国の字書。1巻。唐の顔元孫撰。漢字800字余を韻別に配列し、その楷書の字体の正・俗・通を弁じたもの。後世、字体の正俗を論ずる典拠に用いられる。

かんろく‐じょう【勘録状】‥ジヤウ

(→)注進状に同じ。

かんろ‐しゅ【甘露酒】

鶏卵と味醂みりんとをとろ火で温め、葛粉と附子ぶし・肉桂を加味した甘味の豊富な混成酒。甘露。

⇒かん‐ろ【甘露】

かんろ‐すい【甘露水】

水に砂糖を混ぜて煮て、さましたもの。甘露。

⇒かん‐ろ【甘露】

かんろ‐に【甘露煮】

味醂と砂糖または蜜・水飴などで甘味をきかせて煮た料理。魚介類を煮るときは醤油を加える。

⇒かん‐ろ【甘露】

かんろ‐にち【甘露日】

宿曜すくよう暦で、何事をなしても成就するという大吉日。

⇒かん‐ろ【甘露】

かんろ‐ばい【甘露梅】

①青梅をシソの葉で包み、砂糖漬にした菓子。文武二道万石通「―一つが壱匁づつ」

②餡を求肥ぎゅうひで包み、シソの葉でくるんだ菓子。小田原市・山形市のものが有名。

⇒かん‐ろ【甘露】

かんろ‐ほう【甘露法】‥ホフ

〔仏〕如来の教法。法味うるわしく衆生しゅじょうの心身を養うことのたとえ。

⇒かん‐ろ【甘露】

がん‐ろん【頑論】グワン‥

他の言い分を認めようとしない、頑固な意見・考え。

かん‐わ【官話】クワン‥

(官衙で用いる言語の意)中国における共通語の旧称。北京及び北方諸省に行われる北京官話、長江下流域に行われる下江官話(南京官話)、長江上・中流域に行われる西南官話などがある。マンダリン。

かん‐わ【閑話】

①ゆったりとしてものしずかな話。

②むだばなし。

⇒かんわ‐きゅうだい【閑話休題】

かんわ【寛和】クワン‥

(年号)

⇒かんな

かん‐わ【漢和】

①中国と日本。

②漢語と日本語。

③漢和字典の略。

④漢和聯句の略。

⇒かんわ‐じてん【漢和字典・漢和辞典】

⇒かんわ‐れんく【漢和聯句】

かん‐わ【緩和】クワン‥

きびしい状態がやわらぐこと。また、ゆるめたり、やわらげたりすること。「緊張―」「制限を―する」

⇒かんわ‐ケア【緩和ケア】

⇒かんわ‐げんしょう【緩和現象】

⇒かんわ‐せいさく【緩和政策】

がん‐わ【眼窩】

⇒がんか

かんわ‐きゅうだい【閑話休題】‥キウ‥

(話を本筋にもどすときに用いる語)無駄話はさておいて。それはさておき。さて。

⇒かん‐わ【閑話】

かんわ‐ケア【緩和ケア】クワン‥

治癒を目的とした治療が有効でなくなった患者とその家族に対して行う医療。痛みなどを軽減し、心理面・社会面・精神面の支援により患者および家族のQOLの向上を図る。

⇒かん‐わ【緩和】

かんわ‐げんしょう【緩和現象】クワン‥シヤウ

〔理〕外力によって平衡からずれた状態から平衡状態に到達する間に、観察される現象。途中の変化は時間の指数関数で表され、現象の遅速を緩和時間という量で特徴づける。

⇒かん‐わ【緩和】

かん‐わざ【神事】

⇒かみわざ。

⇒かんわざ‐まい【神事舞】

かんわざ‐まい【神事舞】‥マヒ

神祭の時に行なった猿楽。今の神楽かぐら。

⇒かん‐わざ【神事】

かんわ‐じてん【漢和字典・漢和辞典】

漢字・漢語の意義を日本語で解説した字典。

⇒かん‐わ【漢和】

かんわ‐せいさく【緩和政策】クワン‥

(→)宥和ゆうわ政策に同じ。

⇒かん‐わ【緩和】

かんわ‐れんく【漢和聯句】

⇒かんなれんく

⇒かん‐わ【漢和】

⇒かん‐れい【寒冷】

かん‐れき【官暦】クワン‥

政府・官庁が編纂・発行・公認する暦。

かん‐れき【官歴】クワン‥

官吏としての履歴。その人の官界における経歴。

かん‐れき【還暦】クワン‥

(60年で再び生まれた年の干支に還かえるからいう)数え年61歳の称。華甲かこう。本卦還ほんけがえり。「―の宴」

かん‐れつ【乾裂・干裂】

①かわきさけること。ひわれること。

②泥土の薄層が乾燥して生ずる多角形の亀裂。

かん‐れつ【寒烈】

寒気のはげしいこと。

かん‐れつ【環列】クワン‥

取り巻いて並ぶこと。環わのように並ぶこと。

かん‐れつ【轘裂】クワン‥

中国古代の車裂くるまざきの刑。

かん‐れん【棺斂】クワン‥

死骸を棺に納めること。納棺。入棺。

かん‐れん【関連・関聯】クワン‥

かかわりつながること。かかりあうこと。連関。「―する事柄」「当地に―の深い産業」

⇒かんれんせい‐りろん【関連性理論】

がん‐れん【頷聯】

(頷はあごの意)律詩で、第3・第4の両句のこと。対句をなす。前聯。→首聯→頸聯→尾聯

かんれんせい‐りろん【関連性理論】クワン‥

〔言〕(relevance theory)語用論の理論で、人の関心は、その文脈に関連のある情報だけに向けられ、関連のある情報だけを言語で表現するという考え方。イギリスの言語学者スペルベル(D. Sperber1942〜)とウィルソン(D. Wilson1941〜)が提唱した。

⇒かん‐れん【関連・関聯】

かん‐ろ【甘露】

①中国古来の伝説で、王者が仁政を行えば、天がその祥瑞しょうずいとして降らすという甘味の液。平治物語「澄憲説法には竜神も感応を垂れ、―の雨を降らす」

②〔仏〕(梵語amṛta)ヴェーダでは、ソーマの汁を指す。神々の飲料で、不死の霊薬とされる。仏の教法をたとえる。アムリタ。三教指帰「金閣・銀閣倏忽として翔り聚まつて、授くるに―を以てす」

③転じて、美味なこと。「ああ――」

④煎茶せんちゃの上等のもの。

⑤甘露水の略。

⑥甘露酒の略。

⑦夏、カエデ・エノキ・カシなどの樹葉から甘味のある液汁が垂れて樹下を潤すもの。アブラムシが植物内の養分を吸収して排泄する、ブドウ糖に富む汁。

⇒かんろ‐しゅ【甘露酒】

⇒かんろ‐すい【甘露水】

⇒かんろ‐に【甘露煮】

⇒かんろ‐にち【甘露日】

⇒かんろ‐ばい【甘露梅】

⇒かんろ‐ほう【甘露法】

かん‐ろ【寒露】

①二十四節気の一つ。太陽の黄経が195度の時で、9月の節せつ。太陽暦の10月8日頃に当たる。〈[季]秋〉

②晩秋から初冬の間の露。

かん‐ろ【関路】クワン‥

関所のある路。せきじ。

がん‐ろ【頑魯】グワン‥

かたくなでおろかなさま。頑愚。

かん‐ろう【疳癆】‥ラウ

疳が強くてやせ衰える病。

がん‐ろう【玩弄】グワン‥

もてあそぶこと。なぶりものにすること。愚弄。「人を―する」

⇒がんろう‐ぶつ【玩弄物】

がん‐ろう【頑陋】グワン‥

頑固で陋劣なこと。かたくなで知恵の乏しいこと。

がん‐ろう【巌廊】‥ラウ

(高くいかめしい廊の意)朝廷。皇居。類聚国史83「身―に在り」

がんろう‐ぶつ【玩弄物】グワン‥

もてあそぶ品物。なぐさみもの。おもちゃ。

⇒がん‐ろう【玩弄】

かん‐ろく【干禄】

(「干」は求める意)

①さいわいを求めること。

②仕えて禄を求めること。仕官を願うこと。「―字書」

かん‐ろく【官禄】クワン‥

①官職と俸禄。

②官府から賜る禄。

かん‐ろく【貫禄】クワン‥

(俗に「貫録」とも書く)身にそなわる威厳。おもみ。「―が出てくる」「王者の―がある」

かん‐ろく【間禄】

才能も無いのにもらう俸禄。閑禄。

かんろく【勘六】

江戸末期の書家。勘亭かんてい流の祖。岡崎屋と称し、勘亭と号した。江戸中村座の手代。初めて劇場の看板、番付の書風を改めた。(1746〜1805)

かんろく【観勒】クワン‥

百済の僧。602年、暦法・天文・地理・方術などの書を携えて来日、仏教と共に道教を伝えたという。元興寺に住み、最初の僧正に任ぜられた。

かんろくじしょ【干禄字書】

中国の字書。1巻。唐の顔元孫撰。漢字800字余を韻別に配列し、その楷書の字体の正・俗・通を弁じたもの。後世、字体の正俗を論ずる典拠に用いられる。

かんろく‐じょう【勘録状】‥ジヤウ

(→)注進状に同じ。

かんろ‐しゅ【甘露酒】

鶏卵と味醂みりんとをとろ火で温め、葛粉と附子ぶし・肉桂を加味した甘味の豊富な混成酒。甘露。

⇒かん‐ろ【甘露】

かんろ‐すい【甘露水】

水に砂糖を混ぜて煮て、さましたもの。甘露。

⇒かん‐ろ【甘露】

かんろ‐に【甘露煮】

味醂と砂糖または蜜・水飴などで甘味をきかせて煮た料理。魚介類を煮るときは醤油を加える。

⇒かん‐ろ【甘露】

かんろ‐にち【甘露日】

宿曜すくよう暦で、何事をなしても成就するという大吉日。

⇒かん‐ろ【甘露】

かんろ‐ばい【甘露梅】

①青梅をシソの葉で包み、砂糖漬にした菓子。文武二道万石通「―一つが壱匁づつ」

②餡を求肥ぎゅうひで包み、シソの葉でくるんだ菓子。小田原市・山形市のものが有名。

⇒かん‐ろ【甘露】

かんろ‐ほう【甘露法】‥ホフ

〔仏〕如来の教法。法味うるわしく衆生しゅじょうの心身を養うことのたとえ。

⇒かん‐ろ【甘露】

がん‐ろん【頑論】グワン‥

他の言い分を認めようとしない、頑固な意見・考え。

かん‐わ【官話】クワン‥

(官衙で用いる言語の意)中国における共通語の旧称。北京及び北方諸省に行われる北京官話、長江下流域に行われる下江官話(南京官話)、長江上・中流域に行われる西南官話などがある。マンダリン。

かん‐わ【閑話】

①ゆったりとしてものしずかな話。

②むだばなし。

⇒かんわ‐きゅうだい【閑話休題】

かんわ【寛和】クワン‥

(年号)

⇒かんな

かん‐わ【漢和】

①中国と日本。

②漢語と日本語。

③漢和字典の略。

④漢和聯句の略。

⇒かんわ‐じてん【漢和字典・漢和辞典】

⇒かんわ‐れんく【漢和聯句】

かん‐わ【緩和】クワン‥

きびしい状態がやわらぐこと。また、ゆるめたり、やわらげたりすること。「緊張―」「制限を―する」

⇒かんわ‐ケア【緩和ケア】

⇒かんわ‐げんしょう【緩和現象】

⇒かんわ‐せいさく【緩和政策】

がん‐わ【眼窩】

⇒がんか

かんわ‐きゅうだい【閑話休題】‥キウ‥

(話を本筋にもどすときに用いる語)無駄話はさておいて。それはさておき。さて。

⇒かん‐わ【閑話】

かんわ‐ケア【緩和ケア】クワン‥

治癒を目的とした治療が有効でなくなった患者とその家族に対して行う医療。痛みなどを軽減し、心理面・社会面・精神面の支援により患者および家族のQOLの向上を図る。

⇒かん‐わ【緩和】

かんわ‐げんしょう【緩和現象】クワン‥シヤウ

〔理〕外力によって平衡からずれた状態から平衡状態に到達する間に、観察される現象。途中の変化は時間の指数関数で表され、現象の遅速を緩和時間という量で特徴づける。

⇒かん‐わ【緩和】

かん‐わざ【神事】

⇒かみわざ。

⇒かんわざ‐まい【神事舞】

かんわざ‐まい【神事舞】‥マヒ

神祭の時に行なった猿楽。今の神楽かぐら。

⇒かん‐わざ【神事】

かんわ‐じてん【漢和字典・漢和辞典】

漢字・漢語の意義を日本語で解説した字典。

⇒かん‐わ【漢和】

かんわ‐せいさく【緩和政策】クワン‥

(→)宥和ゆうわ政策に同じ。

⇒かん‐わ【緩和】

かんわ‐れんく【漢和聯句】

⇒かんなれんく

⇒かん‐わ【漢和】

広辞苑に「寒林」で始まるの検索結果 1-2。