複数辞典一括検索+![]()

![]()

こ‐がみ【小腹】🔗⭐🔉

こ‐がみ【小腹】

下腹。このかみ。〈和訓栞〉

こ‐の‐かみ【小腹】🔗⭐🔉

こ‐の‐かみ【小腹】

下腹。ほがみ。こがみ。倭名類聚鈔3「釈名云自臍以下謂之水腹、或云小腹、和名、古能加美」

○小腹が立つこばらがたつ🔗⭐🔉

○小腹が立つこばらがたつ

ちょっと腹が立つ。癪しゃくにさわる。

⇒こ‐ばら【小腹】

ご‐はらみつ【五波羅蜜】

〔仏〕六波羅蜜ろくはらみつのうち、般若波羅蜜はんにゃはらみつを除いたもの。

こ‐はり【粉張】

引糊ひきのりをした白い布の狩衣かりぎぬ。白張しらはり。

こ‐ばり【小針】

①小さい針。

②針目をこまかに縫うこと。また、その縫い目。

こ‐はる【小春】

(暖かで春に似ているからいう)陰暦10月の異称。〈[季]冬〉

⇒こはる‐ぞら【小春空】

⇒こはる‐なぎ【小春凪】

⇒こはる‐び【小春日】

⇒こはる‐びより【小春日和】

コパル【copal】

〔化〕

⇒コーパル

こはる‐じへえ【小春治兵衛】‥ヂ‥ヱ

浄瑠璃「心中天の網島」の両主人公。紀伊国屋の遊女小春と紙屋治兵衛。

こはる‐ぞら【小春空】

小春の頃のうららかな空。

⇒こ‐はる【小春】

コバルト【cobalt】

(ギリシア語で、鉱山の地下に住むといわれる妖魔Koboldから)

①鉄族の金属元素の一種。元素記号Co 原子番号27。原子量58.93。鉄に似た灰白色の金属。強磁性。合金製造・めっきに使用し、その酸化物はガラス・陶磁器の青色着色顔料に供する。また、コバルト60(半減期5.3年の放射性同位体)はガンマ線源として医療などに使用。

②空色。淡い群青ぐんじょう色。コバルト‐ブルー。

⇒コバルト‐か【コバルト華】

⇒コバルト‐グリーン【cobalt green】

⇒コバルト‐ばくだん【コバルト爆弾】

⇒コバルト‐ブルー【cobalt blue】

コバルト‐か【コバルト華】‥クワ

結晶水を含むコバルトのヒ酸塩鉱物。単斜晶系の薄板状結晶。鮮紅・桃色・灰色を呈し、真珠光をもつ。

⇒コバルト【cobalt】

コバルト‐グリーン【cobalt green】

酸化コバルトと酸化亜鉛から製する美しい緑色の顔料。コバルトと亜鉛の比によって濃緑色から淡緑色になる。また、その色。リンマン緑。

⇒コバルト【cobalt】

コバルト‐ばくだん【コバルト爆弾】

水素爆弾の外側を金属コバルトでおおった放射能兵器。爆発時の中性子の作用でコバルトが放射能を帯びる。

⇒コバルト【cobalt】

コバルト‐ブルー【cobalt blue】

水酸化コバルトと水酸化アルミニウムの混合物をセ氏約1000度に焼いて製する青色の顔料。アルミン酸コバルトが主成分。絵具・塗料に使用。また、その色。テナール青。

⇒コバルト【cobalt】

こはる‐なぎ【小春凪】

小春の頃の海のなぎ。

⇒こ‐はる【小春】

こはる‐び【小春日】

小春の頃のうららかな日。また、その日ざし。〈[季]冬〉

⇒こ‐はる【小春】

こはる‐びより【小春日和】

小春の頃の暖かいひより。小六月。〈[季]冬〉

⇒こ‐はる【小春】

こ‐はん【古版】

昔、出版された書籍。ふるい版。↔新版。→古版本

こ‐はん【孤帆】

ただ一艘いっそうだけ浮かぶ帆掛け船。

こ‐はん【湖畔】

湖のほとり。「―の宿」

⇒こはん‐しじん【湖畔詩人】

こ‐ばん【小判】

①天正(1573〜1592)頃から江戸末期まで行われた、薄い楕円形の金貨。その1枚は1両に相当。一両判。↔大判。

②紙などの判ばんが小さいこと。

⇒こばん‐いただき【小判頂き】

⇒こばん‐いち【小判市】

⇒こばん‐がた【小判形】

⇒こばん‐きん【小判金】

⇒こばん‐ぎん【小判銀】

⇒こばん‐ざめ【小判鮫】

⇒こばん‐じょろう【小判女郎】

⇒こばん‐そう【小判草】

⇒こばん‐づけ【小判漬】

⇒こばん‐なり【小判形】

⇒こばん‐ふん【小判粉】

こ‐ばん【小番】

①中世、朝廷・門跡寺院・神社で、輪番で当直勤務すること。

②室町時代、武家の近習きんじゅ。小番衆。

⇒こばん‐しゅう【小番衆】

こ‐ばん【戸番】

番地・号など、住居や住戸を特定する番号。

こ‐ばん【火番】

禅家で火を管理する役僧。禅寺の下男。

こ‐ばん【枯礬】

(→)焼明礬やきみょうばんに同じ。

ご‐はん【午飯】

ひるめし。昼食。

ご‐はん【伍伴】

なかま。つれ。組。伴侶。

ご‐はん【御判】

印判・書判かきはんの尊敬語。

⇒ごはん‐で【御判手】

⇒ごはん‐の‐みぎょうしょ【御判の御教書】

⇒ごはん‐もつ【御判物】

ご‐はん【御飯】

めし・食事の丁寧な言い方。歌舞伎、五大力恋緘「然らば、身共は―頂戴仕りませうの」。「―を炊く」「―ですよ」

⇒ごはん‐たき【御飯炊き】

⇒ごはん‐つぶ【御飯粒】

⇒ごはん‐むし【御飯蒸し】

ご‐はん【誤判】

誤った判断。誤った審判。

ご‐ばん【五番】

⇒ごばん‐がい【五番街】

⇒ごばん‐かた【五番方】

⇒ごばん‐だて【五番立】

⇒ごばんめ‐もの【五番目物】

ご‐ばん【御番】

当直・当番の尊敬語。宇津保物語国譲上「宰相中将の君―の夜」

⇒ごばん‐いし【御番医師】

⇒ごばん‐いり【御番入】

⇒ごばん‐かじ【御番鍛冶】

ご‐ばん【碁盤】

碁を打つのに用いる盤。方形で4脚、表面に縦横各19条の罫けいを引いて、361の目を作ったもの。「―の目のような町並」

碁盤

⇒ごばん‐ごうし【碁盤格子】

⇒ごばん‐じま【碁盤縞】

⇒ごばん‐にんぎょう【碁盤人形】

⇒ごばん‐のり【碁盤乗り】

⇒ごばん‐わり【碁盤割り】

ごばん‐いし【御番医師】

江戸幕府の職名。殿中に宿直して不時の診療に従った医師。

⇒ご‐ばん【御番】

こばん‐いただき【小判頂き】

(→)コバンザメの別称。

⇒こ‐ばん【小判】

こばん‐いち【小判市】

小判金を銀貨または銭で売買する市。

⇒こ‐ばん【小判】

ごばん‐いり【御番入】

江戸時代、小普請(非役)から選ばれて、両番・大番・勘定・右筆などに補せられること。

⇒ご‐ばん【御番】

ごばん‐がい【五番街】

(Fifth Avenue)ニューヨーク市マンハッタン島の中央を南北に走る繁華街。沿道に多くの高層ビルが立ち並ぶ。

⇒ご‐ばん【五番】

ごばん‐かじ【御番鍛冶】‥カヂ

⇒ばんかじ

⇒ご‐ばん【御番】

こばん‐がた【小判形】

小判の形。楕円形。こばんなり。

⇒こ‐ばん【小判】

ごばん‐かた【五番方】

江戸幕府の職制。大番・書院番・小姓組番・新番・小十人組の総称。

⇒ご‐ばん【五番】

こ‐はんぎん【小半斤】

半斤の2分の1、即ち4分の1斤。四半斤。

こばん‐きん【小判金】

小判の金貨。

⇒こ‐ばん【小判】

こばん‐ぎん【小判銀】

小判の銀貨。

⇒こ‐ばん【小判】

ごばん‐ごうし【碁盤格子】‥ガウ‥

碁盤の目のように方形をならべた模様。

⇒ご‐ばん【碁盤】

こばん‐ざめ【小判鮫】

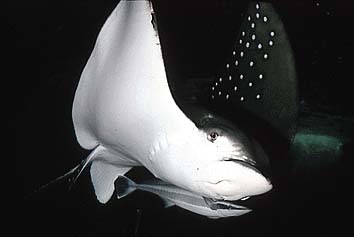

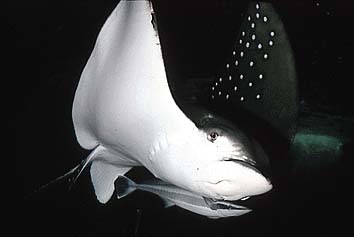

①コバンザメ科の海産の硬骨魚。全長約80センチメートル。細長い頭頂に第1背びれの変形物である小判状の吸盤があり、これで回遊魚の皮膚や船の底に吸着して移動する。サメ類ではない。コバンイタダキ。アヤカシ。

こばんざめ

⇒ごばん‐ごうし【碁盤格子】

⇒ごばん‐じま【碁盤縞】

⇒ごばん‐にんぎょう【碁盤人形】

⇒ごばん‐のり【碁盤乗り】

⇒ごばん‐わり【碁盤割り】

ごばん‐いし【御番医師】

江戸幕府の職名。殿中に宿直して不時の診療に従った医師。

⇒ご‐ばん【御番】

こばん‐いただき【小判頂き】

(→)コバンザメの別称。

⇒こ‐ばん【小判】

こばん‐いち【小判市】

小判金を銀貨または銭で売買する市。

⇒こ‐ばん【小判】

ごばん‐いり【御番入】

江戸時代、小普請(非役)から選ばれて、両番・大番・勘定・右筆などに補せられること。

⇒ご‐ばん【御番】

ごばん‐がい【五番街】

(Fifth Avenue)ニューヨーク市マンハッタン島の中央を南北に走る繁華街。沿道に多くの高層ビルが立ち並ぶ。

⇒ご‐ばん【五番】

ごばん‐かじ【御番鍛冶】‥カヂ

⇒ばんかじ

⇒ご‐ばん【御番】

こばん‐がた【小判形】

小判の形。楕円形。こばんなり。

⇒こ‐ばん【小判】

ごばん‐かた【五番方】

江戸幕府の職制。大番・書院番・小姓組番・新番・小十人組の総称。

⇒ご‐ばん【五番】

こ‐はんぎん【小半斤】

半斤の2分の1、即ち4分の1斤。四半斤。

こばん‐きん【小判金】

小判の金貨。

⇒こ‐ばん【小判】

こばん‐ぎん【小判銀】

小判の銀貨。

⇒こ‐ばん【小判】

ごばん‐ごうし【碁盤格子】‥ガウ‥

碁盤の目のように方形をならべた模様。

⇒ご‐ばん【碁盤】

こばん‐ざめ【小判鮫】

①コバンザメ科の海産の硬骨魚。全長約80センチメートル。細長い頭頂に第1背びれの変形物である小判状の吸盤があり、これで回遊魚の皮膚や船の底に吸着して移動する。サメ類ではない。コバンイタダキ。アヤカシ。

こばんざめ

マダラトビエイとコバンザメ

提供:東京動物園協会

マダラトビエイとコバンザメ

提供:東京動物園協会

コバンザメ(吸盤)

提供:東京動物園協会

コバンザメ(吸盤)

提供:東京動物園協会

②コバンザメ科魚類の総称。

⇒こ‐ばん【小判】

こ‐ばんし【小半紙】

小型の半紙。女の懐中紙に用いた。浄瑠璃、心中天の網島「一分―塵々紙で」

こはん‐しじん【湖畔詩人】

(the Lake Poets)イングランド北西部の景色のよい湖水地方に居住したワーズワース・コールリッジ・サウジーらの総称。1817年の雑誌に初出の語。

⇒こ‐はん【湖畔】

ごばん‐じま【碁盤縞】

碁盤の目のような模様の、織物の縞。

⇒ご‐ばん【碁盤】

こばん‐しゅう【小番衆】

小番を勤める者。また、近習。

⇒こ‐ばん【小番】

ご‐ばんしょ【御番所】

⇒ばんしょ(番所)2

こばん‐じょろう【小判女郎】‥ヂヨラウ

小判を女郎にたとえていう語。愛すべき意を示す。浄瑠璃、淀鯉出世滝徳「ほうほう、可愛らしい―」

⇒こ‐ばん【小判】

こばん‐そう【小判草】‥サウ

イネ科の一年草。ヨーロッパ原産。牧草に混じって渡来。高さ30〜60センチメートルで群生する。葉は麦に似て細く、夏に小判型をした緑の花穂を垂らし、黄熟する。俵麦たわらむぎ。〈[季]夏〉

コバンソウ

撮影:関戸 勇

②コバンザメ科魚類の総称。

⇒こ‐ばん【小判】

こ‐ばんし【小半紙】

小型の半紙。女の懐中紙に用いた。浄瑠璃、心中天の網島「一分―塵々紙で」

こはん‐しじん【湖畔詩人】

(the Lake Poets)イングランド北西部の景色のよい湖水地方に居住したワーズワース・コールリッジ・サウジーらの総称。1817年の雑誌に初出の語。

⇒こ‐はん【湖畔】

ごばん‐じま【碁盤縞】

碁盤の目のような模様の、織物の縞。

⇒ご‐ばん【碁盤】

こばん‐しゅう【小番衆】

小番を勤める者。また、近習。

⇒こ‐ばん【小番】

ご‐ばんしょ【御番所】

⇒ばんしょ(番所)2

こばん‐じょろう【小判女郎】‥ヂヨラウ

小判を女郎にたとえていう語。愛すべき意を示す。浄瑠璃、淀鯉出世滝徳「ほうほう、可愛らしい―」

⇒こ‐ばん【小判】

こばん‐そう【小判草】‥サウ

イネ科の一年草。ヨーロッパ原産。牧草に混じって渡来。高さ30〜60センチメートルで群生する。葉は麦に似て細く、夏に小判型をした緑の花穂を垂らし、黄熟する。俵麦たわらむぎ。〈[季]夏〉

コバンソウ

撮影:関戸 勇

⇒こ‐ばん【小判】

ごばんたいへいき【碁盤太平記】

浄瑠璃。近松門左衛門作の時代物。1710年(宝永7)初演。赤穂浪士復讐事件を脚色した最初の浄瑠璃で、山科閑居と討入りとを描く。後に歌舞伎化。

ごはん‐たき【御飯炊き】

めしをたくこと。また、めしをたく者。めしたき。下女。

⇒ご‐はん【御飯】

ごばんただのぶ【碁盤忠信】

①源義経の忠臣佐藤忠信が、碁盤を持って戦ったという伝説を脚色した浄瑠璃・歌舞伎脚本の称。またその場面の通称。

②歌舞伎舞踊「十二段君が色音いろね」の通称。→十二段

ごばん‐だて【五番立】

能の正式演奏の様式。一日に初番目物しょばんめもの・二番目物・三番目物・四番目物・五番目物の順に能5番を上演するもの。通例、初番目物の前に「翁」を、能と能との間に狂言3〜4番を演ずる。

⇒ご‐ばん【五番】

こばん‐づけ【小判漬】

(横に切ると、その中の卵が小判のように見えるからいう)鮎などの粕漬。

⇒こ‐ばん【小判】

ごはん‐つぶ【御飯粒】

ごはんの粒。めしつぶ。「ほっぺたに―がついている」

⇒ご‐はん【御飯】

ごはん‐で【御判手】

薩摩焼で、「万」「義」などの印銘のある陶器。藩主島津義弘・家久が、佳作と認めた茶器などに自ら印を押したものという。御判焼。

⇒ご‐はん【御判】

こ‐はんとき【小半時】

昔の一時いっときの4分の1。今の30分。

こばん‐なり【小判形】

(→)「こばんがた」に同じ。

⇒こ‐ばん【小判】

こ‐はんにち【小半日】

ほぼ半日に近い時間。約半日。

ごばん‐にんぎょう【碁盤人形】‥ギヤウ

座敷でする芸戯の一つで、小さい人形を碁盤の上で踊らせる、あやつり人形。通言総籬つうげんそうまがき「二てふ鼓・―の騒ぎもいつしかしづまり」

碁盤人形

⇒こ‐ばん【小判】

ごばんたいへいき【碁盤太平記】

浄瑠璃。近松門左衛門作の時代物。1710年(宝永7)初演。赤穂浪士復讐事件を脚色した最初の浄瑠璃で、山科閑居と討入りとを描く。後に歌舞伎化。

ごはん‐たき【御飯炊き】

めしをたくこと。また、めしをたく者。めしたき。下女。

⇒ご‐はん【御飯】

ごばんただのぶ【碁盤忠信】

①源義経の忠臣佐藤忠信が、碁盤を持って戦ったという伝説を脚色した浄瑠璃・歌舞伎脚本の称。またその場面の通称。

②歌舞伎舞踊「十二段君が色音いろね」の通称。→十二段

ごばん‐だて【五番立】

能の正式演奏の様式。一日に初番目物しょばんめもの・二番目物・三番目物・四番目物・五番目物の順に能5番を上演するもの。通例、初番目物の前に「翁」を、能と能との間に狂言3〜4番を演ずる。

⇒ご‐ばん【五番】

こばん‐づけ【小判漬】

(横に切ると、その中の卵が小判のように見えるからいう)鮎などの粕漬。

⇒こ‐ばん【小判】

ごはん‐つぶ【御飯粒】

ごはんの粒。めしつぶ。「ほっぺたに―がついている」

⇒ご‐はん【御飯】

ごはん‐で【御判手】

薩摩焼で、「万」「義」などの印銘のある陶器。藩主島津義弘・家久が、佳作と認めた茶器などに自ら印を押したものという。御判焼。

⇒ご‐はん【御判】

こ‐はんとき【小半時】

昔の一時いっときの4分の1。今の30分。

こばん‐なり【小判形】

(→)「こばんがた」に同じ。

⇒こ‐ばん【小判】

こ‐はんにち【小半日】

ほぼ半日に近い時間。約半日。

ごばん‐にんぎょう【碁盤人形】‥ギヤウ

座敷でする芸戯の一つで、小さい人形を碁盤の上で踊らせる、あやつり人形。通言総籬つうげんそうまがき「二てふ鼓・―の騒ぎもいつしかしづまり」

碁盤人形

⇒ご‐ばん【碁盤】

こ‐はんねん【小半年】

ほぼ半年にもなるかの月日。約半年。

ごはん‐の‐みぎょうしょ【御判の御教書】‥ゲウ‥

室町時代、将軍が加判して発行した直状じきじょう形式の御教書。

⇒ご‐はん【御判】

ごばん‐のり【碁盤乗り】

①馬術の一つ。馬の4足をそろえて碁盤の上に立たせる技。

②サーカスなどで、象・猛獣などを碁盤の上に4足をそろえて立たせる曲芸。

⇒ご‐ばん【碁盤】

こばん‐ふん【小判粉】

蒔絵まきえに用いる金粉。銀含量の多い金で作り、青みを帯びる。青金粉。

⇒こ‐ばん【小判】

こ‐はんぽん【古版本】

古い版本。普通、室町末期まで、あるいは寛永(1624〜1644)頃までの刊本をいう。旧刊本。

ごはん‐むし【御飯蒸し】

冷飯ひやめしを蒸して温める用具。蒸し器。御膳蒸し。

⇒ご‐はん【御飯】

ごばんめ‐もの【五番目物】

正式の五番立ての演能で、最後に演ずるのを本則とする能。鬼・畜類・天狗などを主人公とするのが普通で、王公の霊が舞を舞う能もある。「融」「鞍馬天狗」「鵜飼」「紅葉狩」など。

⇒ご‐ばん【五番】

ごはん‐もつ【御判物】

(ゴハンモノとも)(→)判物はんもつに同じ。

⇒ご‐はん【御判】

ごばん‐わり【碁盤割り】

市街または紙面などを碁盤の目のように縦横に整然と分割すること。

⇒ご‐ばん【碁盤】

こ‐ひ【古碑】

ふるい石碑。

こ‐ひ【虎皮】

①虎の毛皮。

②(虎の皮は貴人の敷物とするところから)上席。特に、武将の上位。また、儒者の講席。浄瑠璃、国性爺後日合戦「その身は―の床几に坐し」

こ‐ひ【喉痺】

(コウヒの約)のどの腫れあがる病。水も通らなくなるという。〈倭名類聚鈔3〉

こび【媚】

①媚びること。へつらうこと。「―を呈する」

②女のなまめくこと。いろめくこと。平家物語7「紅粉眼に―をなし」

⇒媚を売る

こ‐び【狐媚】

狐が人を惑わすように、巧みに媚びて人を惑わすこと。「―をもって天下を取る」

ご‐び【寤寐】

目ざめていることと寝ていること。ねてもさめても。

ご‐び【語尾】

①ことばの末尾。話すことばの終りの部分。「―がはっきりしない」↔語頭。

②〔言〕語または形態素の末尾に付く接辞。「見る」の「る」や「をかし」の「し」のように屈折変化をする屈折語尾と、「豊かさ」の「さ」のように派生語を作る派生語尾とがある。

ゴビ【Gobi・戈壁】

(モンゴル語で、砂礫されきを含むステップの意)モンゴル地方から天山南路に至る一帯の砂礫のひろがる大草原。狭義(通常)には、モンゴル高原南東部の砂漠。標高約1000メートル。ゴビ砂漠。

コピー【copy】

①写し。複写。「―を取る」

②模倣。模造品。「―が出まわる」

③下書き。手本。

④広告文。宣伝文句。

⇒コピー‐アンド‐ペースト【copy and paste】

⇒コピー‐き【コピー機】

⇒コピー‐し【コピー紙】

⇒コピー‐しょくひん【コピー食品】

⇒コピー‐ライター【copywriter】

⇒コピー‐ライト【copyright】

コピー‐アンド‐ペースト【copy and paste】

コンピューターのデータ編集作業の一つ。データの一部を複写して別の場所にはめ込むこと。

⇒コピー【copy】

コピー‐き【コピー機】

コピーをするための機械。複写機。

⇒コピー【copy】

コピー‐し【コピー紙】

文書を複写する時に使う紙。複写用紙。

⇒コピー【copy】

コピー‐しょくひん【コピー食品】

別の原料を用いて味や外観を本物そっくりにつくった食品。蟹足・帆立貝・イクラ・数の子などがある。

⇒コピー【copy】

コピー‐ライター【copywriter】

広告文を作る人。広告文案家。

⇒コピー【copy】

コピー‐ライト【copyright】

著作権。版権。

⇒コピー【copy】

コヒーレント【coherent】

〔理〕二つの波動(特に光波)が干渉し得ることをいう形容詞。可干渉性の。

こひ‐か【虎皮下】

書簡文で、宛名の脇付。多く、学者・軍人などへの手紙に用いる。→虎皮2

こ‐びき【小引き】

①(弓を)少し引くこと。義経記4「尖矢をさしはげて―に引いて待つ」

②小引合こひきあわせの略。

こ‐びき【木挽】

木材を大鋸おがで挽くこと。また、それを業とする人。

⇒こびき‐うた【木挽唄】

こ‐ひきあわせ【小引合】‥アハセ

小さい引合紙。こびき。

こびき‐うた【木挽唄】

労作歌の一種。木挽が木材を挽く時にうたう唄。

→吉野木挽唄

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

⇒こ‐びき【木挽】

こ‐ひきだし【小引出し・小抽斗】

用だんすなどの、小さいひきだし。

こびき‐ちょう【木挽町】‥チヤウ

①東京都中央区銀座南東部の旧町名。堺町とともに、江戸の劇場街として有名。現在も歌舞伎座がある。

②歌舞伎座の異称。

⇒こびきちょう‐がのう【木挽町狩野】

こびきちょう‐がのう【木挽町狩野】‥チヤウ‥

江戸幕府奥絵師四家の一つ。狩野尚信にはじまり、中期以降最も勢力を持ち、木挽町に屋敷を拝領。のち狩野芳崖・橋本雅邦を出す。

⇒こびき‐ちょう【木挽町】

こ‐ひげ【小髭】

イグサ科の多年草イ(藺、いぐさ)の一品種。全体が細長く、主に岡山県など中国地方の水田で栽培。畳表(備後表)の材料。

こ‐ひざ【小膝】

ひざ。膝に関するちょっとした動作についていう。「―を打つ」「―を進める」

⇒こひざ‐つき【小膝突き】

こ‐びさし【小庇】

小さいひさしの間ま。枕草子49「日さし出づるまで式部のおもとと―にねたるに」

こひざ‐つき【小膝突き】

膝をちょっと地につけてひざまずくこと。

⇒こ‐ひざ【小膝】

コヒサン【confissão ポルトガル】

(キリシタン用語)

⇒コンヒサン

こ‐ひじ【泥】‥ヒヂ

(濃泥こひじの意)どろ。歌で、「恋路」にかけていう。源氏物語葵「袖ぬるる―とかつは知りながら」

こ‐ひじ【小臂・小肘】‥ヒヂ

ひじ。ひじに関するちょっとした動作についていう。保元物語「大鏑おおかぶらを取つてつがひ、―の回るほど引きつめて」

こび‐しず・む【媚び鎮む】‥シヅム

〔他下二〕

近づき親しんで、やわらぎ鎮まらせる。祝詞、神賀詞「国作らしし大神をも―・めて」

こ‐ひしつ【古皮質】

(→)旧皮質に同じ。

こ‐びじゅつ【古美術】

古い時代の絵画・書・彫刻・陶磁器・家具・調度などの美術品の総称。「―品」「―商」

こ‐びぜん【古備前】

①平安時代末までの備前の刀工。また、その作刀の総称。友成・助成・正恒・包平かねひら・高平・助平など。

②鎌倉時代から桃山時代にかけて作られた備前焼の総称。

こ‐びたい【小額】‥ビタヒ

①ひたい。額に関するちょっとした動作にいう。狂言、那須与一「判官あまりのうれしさに―はつたと打つて」

②昔の女の額の作り方。鬢びんを大きく取り、額を狭く見えるようにしたもの。

③山の頂に近い正面。

こび‐ちゃ【媚茶】

黒みをおびた濃い茶色。

Munsell color system: 2.5Y4.5/2.4

こ‐ひつ【古筆】

①古人の筆跡。

②奈良時代から鎌倉時代にかけて書かれたすぐれた筆跡。特に和様の書や仮名書きのものをいう。桃山時代以後、手鑑製作など筆跡尊重に伴い、鑑賞用として愛好された。

③古筆見の略。

⇒こひつ‐か【古筆家】

⇒こひつ‐ぎれ【古筆切】

⇒こひつ‐け【古筆家】

⇒こひつ‐み【古筆見】

こひつ【古筆】

姓氏の一つ。

⇒こひつ‐りょうさ【古筆了佐】

ご‐ひつ【五筆】

両手・両足および口に筆をくわえて文字を書くこと。これを創めたとされる弘法大師を五筆和上わじょうという。

こひつ‐か【古筆家】

古筆鑑定の専門家。古筆見。→古筆了佐。

⇒こ‐ひつ【古筆】

こひつ‐ぎれ【古筆切】

巻子や冊子の形で伝えられた経典や歌書の断片。仮名書きの断片に限定していうこともある。幅仕立にしたり手鑑てかがみに押したりするために切断されたもの。そのゆかりの地名・所有者名などにちなんで高野切・本阿弥切などと呼ぶ。

⇒こ‐ひつ【古筆】

こび‐つ・く

〔自四〕

こびりつく。浮世風呂4「お飯まんまつぶが二つぶばかり、干飯ほしいになりて―・いたるかたち」

こび‐つ・く【媚び付く】

〔自四〕

こびて従う。おもねりつく。古事記上「大国主神に―・きて、三年に至るまで復奏かえりことまおさざりき」

こひつ‐け【古筆家】

江戸時代、古筆鑑定を専門の家業とする家柄。初代古筆了佐以下、13代に至る。

⇒こ‐ひつ【古筆】

こ‐ひっさきもとゆい【小引裂元結】‥ユヒ

小さいひっさきもとゆい。昔、奥女中が用いた。

こ‐ひつじ【小羊・子羊】

子供の羊。羊の子。力ないもののたとえにも用いる。「迷える―」

こびっちょ

身体のこづくりの人。また、小女こおんなを嘲っていう称。浄瑠璃、鬼一法眼三略巻「―めは何処いずこにと尋ぬる内に」

こひつ‐み【古筆見】

古筆の真偽を鑑定すること。また、その人。古筆。

⇒こ‐ひつ【古筆】

こひつ‐りょうさ【古筆了佐】‥レウ‥

古筆家の祖。本名、平沢弥四郎。近江の人。連歌と茶道に長じ、近衛前久・烏丸光広などに書画の鑑定を学び、関白豊臣秀次に「古筆」の姓をもらい、「琴山」の金印を受けて極印きわめいんとした。(1572〜1662)

⇒こひつ【古筆】

こ‐びと【小人】

①丈たけのきわめて低い人。侏儒しゅじゅ。

②伝説・物語などに出てくる体の小さい想像上の人間。一寸法師など。

③武家に使われた走り使いの者。江戸時代には職名となる。

⇒こびと‐がしら【小人頭】

⇒こびと‐かば【小人河馬】

⇒こびと‐がわ【小人革】

⇒こびと‐ぐみ【小人組】

⇒こびと‐じま【小人島】

⇒こびと‐しょう【小人症】

⇒こびと‐めつけ【小人目付】

こびと‐がしら【小人頭】

小人3を取り締まった役。

⇒こ‐びと【小人】

こびと‐かば【小人河馬】

カバ科の哺乳類。カバに似るが、ずっと小さく、体長1.7メートルほど。西アフリカのリベリアなどごく限られた地域にすむ。群れを作らず、あまり水に入らない。リベリア‐カバ。

コビトカバ

撮影:小宮輝之

⇒ご‐ばん【碁盤】

こ‐はんねん【小半年】

ほぼ半年にもなるかの月日。約半年。

ごはん‐の‐みぎょうしょ【御判の御教書】‥ゲウ‥

室町時代、将軍が加判して発行した直状じきじょう形式の御教書。

⇒ご‐はん【御判】

ごばん‐のり【碁盤乗り】

①馬術の一つ。馬の4足をそろえて碁盤の上に立たせる技。

②サーカスなどで、象・猛獣などを碁盤の上に4足をそろえて立たせる曲芸。

⇒ご‐ばん【碁盤】

こばん‐ふん【小判粉】

蒔絵まきえに用いる金粉。銀含量の多い金で作り、青みを帯びる。青金粉。

⇒こ‐ばん【小判】

こ‐はんぽん【古版本】

古い版本。普通、室町末期まで、あるいは寛永(1624〜1644)頃までの刊本をいう。旧刊本。

ごはん‐むし【御飯蒸し】

冷飯ひやめしを蒸して温める用具。蒸し器。御膳蒸し。

⇒ご‐はん【御飯】

ごばんめ‐もの【五番目物】

正式の五番立ての演能で、最後に演ずるのを本則とする能。鬼・畜類・天狗などを主人公とするのが普通で、王公の霊が舞を舞う能もある。「融」「鞍馬天狗」「鵜飼」「紅葉狩」など。

⇒ご‐ばん【五番】

ごはん‐もつ【御判物】

(ゴハンモノとも)(→)判物はんもつに同じ。

⇒ご‐はん【御判】

ごばん‐わり【碁盤割り】

市街または紙面などを碁盤の目のように縦横に整然と分割すること。

⇒ご‐ばん【碁盤】

こ‐ひ【古碑】

ふるい石碑。

こ‐ひ【虎皮】

①虎の毛皮。

②(虎の皮は貴人の敷物とするところから)上席。特に、武将の上位。また、儒者の講席。浄瑠璃、国性爺後日合戦「その身は―の床几に坐し」

こ‐ひ【喉痺】

(コウヒの約)のどの腫れあがる病。水も通らなくなるという。〈倭名類聚鈔3〉

こび【媚】

①媚びること。へつらうこと。「―を呈する」

②女のなまめくこと。いろめくこと。平家物語7「紅粉眼に―をなし」

⇒媚を売る

こ‐び【狐媚】

狐が人を惑わすように、巧みに媚びて人を惑わすこと。「―をもって天下を取る」

ご‐び【寤寐】

目ざめていることと寝ていること。ねてもさめても。

ご‐び【語尾】

①ことばの末尾。話すことばの終りの部分。「―がはっきりしない」↔語頭。

②〔言〕語または形態素の末尾に付く接辞。「見る」の「る」や「をかし」の「し」のように屈折変化をする屈折語尾と、「豊かさ」の「さ」のように派生語を作る派生語尾とがある。

ゴビ【Gobi・戈壁】

(モンゴル語で、砂礫されきを含むステップの意)モンゴル地方から天山南路に至る一帯の砂礫のひろがる大草原。狭義(通常)には、モンゴル高原南東部の砂漠。標高約1000メートル。ゴビ砂漠。

コピー【copy】

①写し。複写。「―を取る」

②模倣。模造品。「―が出まわる」

③下書き。手本。

④広告文。宣伝文句。

⇒コピー‐アンド‐ペースト【copy and paste】

⇒コピー‐き【コピー機】

⇒コピー‐し【コピー紙】

⇒コピー‐しょくひん【コピー食品】

⇒コピー‐ライター【copywriter】

⇒コピー‐ライト【copyright】

コピー‐アンド‐ペースト【copy and paste】

コンピューターのデータ編集作業の一つ。データの一部を複写して別の場所にはめ込むこと。

⇒コピー【copy】

コピー‐き【コピー機】

コピーをするための機械。複写機。

⇒コピー【copy】

コピー‐し【コピー紙】

文書を複写する時に使う紙。複写用紙。

⇒コピー【copy】

コピー‐しょくひん【コピー食品】

別の原料を用いて味や外観を本物そっくりにつくった食品。蟹足・帆立貝・イクラ・数の子などがある。

⇒コピー【copy】

コピー‐ライター【copywriter】

広告文を作る人。広告文案家。

⇒コピー【copy】

コピー‐ライト【copyright】

著作権。版権。

⇒コピー【copy】

コヒーレント【coherent】

〔理〕二つの波動(特に光波)が干渉し得ることをいう形容詞。可干渉性の。

こひ‐か【虎皮下】

書簡文で、宛名の脇付。多く、学者・軍人などへの手紙に用いる。→虎皮2

こ‐びき【小引き】

①(弓を)少し引くこと。義経記4「尖矢をさしはげて―に引いて待つ」

②小引合こひきあわせの略。

こ‐びき【木挽】

木材を大鋸おがで挽くこと。また、それを業とする人。

⇒こびき‐うた【木挽唄】

こ‐ひきあわせ【小引合】‥アハセ

小さい引合紙。こびき。

こびき‐うた【木挽唄】

労作歌の一種。木挽が木材を挽く時にうたう唄。

→吉野木挽唄

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

⇒こ‐びき【木挽】

こ‐ひきだし【小引出し・小抽斗】

用だんすなどの、小さいひきだし。

こびき‐ちょう【木挽町】‥チヤウ

①東京都中央区銀座南東部の旧町名。堺町とともに、江戸の劇場街として有名。現在も歌舞伎座がある。

②歌舞伎座の異称。

⇒こびきちょう‐がのう【木挽町狩野】

こびきちょう‐がのう【木挽町狩野】‥チヤウ‥

江戸幕府奥絵師四家の一つ。狩野尚信にはじまり、中期以降最も勢力を持ち、木挽町に屋敷を拝領。のち狩野芳崖・橋本雅邦を出す。

⇒こびき‐ちょう【木挽町】

こ‐ひげ【小髭】

イグサ科の多年草イ(藺、いぐさ)の一品種。全体が細長く、主に岡山県など中国地方の水田で栽培。畳表(備後表)の材料。

こ‐ひざ【小膝】

ひざ。膝に関するちょっとした動作についていう。「―を打つ」「―を進める」

⇒こひざ‐つき【小膝突き】

こ‐びさし【小庇】

小さいひさしの間ま。枕草子49「日さし出づるまで式部のおもとと―にねたるに」

こひざ‐つき【小膝突き】

膝をちょっと地につけてひざまずくこと。

⇒こ‐ひざ【小膝】

コヒサン【confissão ポルトガル】

(キリシタン用語)

⇒コンヒサン

こ‐ひじ【泥】‥ヒヂ

(濃泥こひじの意)どろ。歌で、「恋路」にかけていう。源氏物語葵「袖ぬるる―とかつは知りながら」

こ‐ひじ【小臂・小肘】‥ヒヂ

ひじ。ひじに関するちょっとした動作についていう。保元物語「大鏑おおかぶらを取つてつがひ、―の回るほど引きつめて」

こび‐しず・む【媚び鎮む】‥シヅム

〔他下二〕

近づき親しんで、やわらぎ鎮まらせる。祝詞、神賀詞「国作らしし大神をも―・めて」

こ‐ひしつ【古皮質】

(→)旧皮質に同じ。

こ‐びじゅつ【古美術】

古い時代の絵画・書・彫刻・陶磁器・家具・調度などの美術品の総称。「―品」「―商」

こ‐びぜん【古備前】

①平安時代末までの備前の刀工。また、その作刀の総称。友成・助成・正恒・包平かねひら・高平・助平など。

②鎌倉時代から桃山時代にかけて作られた備前焼の総称。

こ‐びたい【小額】‥ビタヒ

①ひたい。額に関するちょっとした動作にいう。狂言、那須与一「判官あまりのうれしさに―はつたと打つて」

②昔の女の額の作り方。鬢びんを大きく取り、額を狭く見えるようにしたもの。

③山の頂に近い正面。

こび‐ちゃ【媚茶】

黒みをおびた濃い茶色。

Munsell color system: 2.5Y4.5/2.4

こ‐ひつ【古筆】

①古人の筆跡。

②奈良時代から鎌倉時代にかけて書かれたすぐれた筆跡。特に和様の書や仮名書きのものをいう。桃山時代以後、手鑑製作など筆跡尊重に伴い、鑑賞用として愛好された。

③古筆見の略。

⇒こひつ‐か【古筆家】

⇒こひつ‐ぎれ【古筆切】

⇒こひつ‐け【古筆家】

⇒こひつ‐み【古筆見】

こひつ【古筆】

姓氏の一つ。

⇒こひつ‐りょうさ【古筆了佐】

ご‐ひつ【五筆】

両手・両足および口に筆をくわえて文字を書くこと。これを創めたとされる弘法大師を五筆和上わじょうという。

こひつ‐か【古筆家】

古筆鑑定の専門家。古筆見。→古筆了佐。

⇒こ‐ひつ【古筆】

こひつ‐ぎれ【古筆切】

巻子や冊子の形で伝えられた経典や歌書の断片。仮名書きの断片に限定していうこともある。幅仕立にしたり手鑑てかがみに押したりするために切断されたもの。そのゆかりの地名・所有者名などにちなんで高野切・本阿弥切などと呼ぶ。

⇒こ‐ひつ【古筆】

こび‐つ・く

〔自四〕

こびりつく。浮世風呂4「お飯まんまつぶが二つぶばかり、干飯ほしいになりて―・いたるかたち」

こび‐つ・く【媚び付く】

〔自四〕

こびて従う。おもねりつく。古事記上「大国主神に―・きて、三年に至るまで復奏かえりことまおさざりき」

こひつ‐け【古筆家】

江戸時代、古筆鑑定を専門の家業とする家柄。初代古筆了佐以下、13代に至る。

⇒こ‐ひつ【古筆】

こ‐ひっさきもとゆい【小引裂元結】‥ユヒ

小さいひっさきもとゆい。昔、奥女中が用いた。

こ‐ひつじ【小羊・子羊】

子供の羊。羊の子。力ないもののたとえにも用いる。「迷える―」

こびっちょ

身体のこづくりの人。また、小女こおんなを嘲っていう称。浄瑠璃、鬼一法眼三略巻「―めは何処いずこにと尋ぬる内に」

こひつ‐み【古筆見】

古筆の真偽を鑑定すること。また、その人。古筆。

⇒こ‐ひつ【古筆】

こひつ‐りょうさ【古筆了佐】‥レウ‥

古筆家の祖。本名、平沢弥四郎。近江の人。連歌と茶道に長じ、近衛前久・烏丸光広などに書画の鑑定を学び、関白豊臣秀次に「古筆」の姓をもらい、「琴山」の金印を受けて極印きわめいんとした。(1572〜1662)

⇒こひつ【古筆】

こ‐びと【小人】

①丈たけのきわめて低い人。侏儒しゅじゅ。

②伝説・物語などに出てくる体の小さい想像上の人間。一寸法師など。

③武家に使われた走り使いの者。江戸時代には職名となる。

⇒こびと‐がしら【小人頭】

⇒こびと‐かば【小人河馬】

⇒こびと‐がわ【小人革】

⇒こびと‐ぐみ【小人組】

⇒こびと‐じま【小人島】

⇒こびと‐しょう【小人症】

⇒こびと‐めつけ【小人目付】

こびと‐がしら【小人頭】

小人3を取り締まった役。

⇒こ‐びと【小人】

こびと‐かば【小人河馬】

カバ科の哺乳類。カバに似るが、ずっと小さく、体長1.7メートルほど。西アフリカのリベリアなどごく限られた地域にすむ。群れを作らず、あまり水に入らない。リベリア‐カバ。

コビトカバ

撮影:小宮輝之

⇒こ‐びと【小人】

こびと‐がわ【小人革】‥ガハ

上質の鹿のつくり革。古くは東北産をいい、近世は南方からの舶来品をいう。革足袋に用いた。

⇒こ‐びと【小人】

こびと‐ぐみ【小人組】

江戸時代、小人3の属した組。

⇒こ‐びと【小人】

こびと‐じま【小人島】

背の低い人ばかり住んでいるという想像上の島。

⇒こ‐びと【小人】

こびと‐しょう【小人症】‥シヤウ

身体の発育が妨げられ体格が異常に小さい状態。各部の均斉がとれているものと非均斉のものとがある。前者に原因不明の真性小人症と脳下垂体性小人症・甲状腺性小人症、後者にくる病・胎児性軟骨異栄養症など。

⇒こ‐びと【小人】

こびと‐めつけ【小人目付】

江戸幕府で、目付の指図を受けて、探偵、変事の立合い、牢屋敷の見回り、目付の遠国出張の随行などにあたった職。

⇒こ‐びと【小人】

こ‐びな【小雛】

小さい雛人形。

こ‐ひねり【紙捻・小捻】

コウヒネリの転。

ゴビノー【Josephe Arthur, Comte de Gobineau】

フランスの外交官・文筆家。伯爵。その著「人種不平等論」は、アーリア人種、特にゲルマン人種の優越を説き、人種差別思想の拠り所となった。(1816〜1882)

コピ‐ペ

コピー‐アンド‐ペーストの略。

こび‐へつら・う【媚び諂う】‥ヘツラフ

〔自五〕

人の気に入るように機嫌をとる。〈日葡辞書〉

ごび‐へんか【語尾変化】‥クワ

動詞・助動詞などが種々の機能に応じてその語尾の形を変えること。→活用

ご‐ひみつ【五秘密】

〔仏〕密教で、浄菩提心を体とする金剛薩埵さったと、煩悩を表す欲・触・愛・慢の四金剛菩薩の総称。煩悩即菩提の深秘を表現したもので、金剛界曼荼羅の理趣会に配される。

こ‐ひめ【小姫】

小さい娘を親しんでいう語。奥の細道「一人は―にて、名をかさねといふ」

こ‐ひも【小紐】

半臂はんぴの紐。→半臂(図)

こび‐もの【こび者】

才気のある者。教養のある者。仮名草子、為愚痴物語「―、物しりといはれ、ほまれをこのみ」

ご‐ひゃく【五百】

数の名。5の百倍。また、数の多いこと。

⇒ごひゃく‐かい【五百戒】

⇒ごひゃく‐ぎれ【五百切】

⇒ごひゃく‐しょう【五百生】

⇒ごひゃく‐じんでんごう【五百塵点劫】

⇒ごひゃくはちじゅう‐ねん【五百八十年】

⇒ごひゃく‐らかん【五百羅漢】

ごひゃく‐かい【五百戒】

〔仏〕比丘尼びくにの守るべき戒律。

⇒ご‐ひゃく【五百】

ごひゃく‐ぎれ【五百切】

誓文払いに、厚紙に五色縮緬ちりめんを暖簾のれんのように並べ下げたもの。

⇒ご‐ひゃく【五百】

こ‐びゃくしょう【小百姓】‥シヤウ

①わずかの田畑を耕作する農民。

②乙名おとな百姓に従属する小農民。下した百姓。

ごひゃく‐しょう【五百生】‥シヤウ

〔仏〕幾度となく迷いの世界に生まれかわること。徒然草「酒をとりて人に飲ませたる人、―が間手なき者に生る」

⇒ご‐ひゃく【五百】

ごひゃく‐じんでんごう【五百塵点劫】‥ヂン‥ゴフ

〔仏〕五百万億塵点劫の略。はかり知れない長い時間。法華経寿量品で、釈尊が成仏してから久遠であることを明らかにするためにいう。

⇒ご‐ひゃく【五百】

ごひゃくはちじゅう‐ねん【五百八十年】‥ジフ‥

祝儀に用いる数で、末の永いことを祝っていう語。御伽草子、猫の草子「此の君の御代、―の御齢をたもち給へと」

⇒ご‐ひゃく【五百】

ごひゃく‐らかん【五百羅漢】

〔仏〕釈尊滅後、遺教結集けつじゅう(第一結集)に、またカニシカ王の時、第四結集に来会した500人の羅漢。中国・日本では500人の羅漢に対する信仰が生じ、図像・彫像が作られた。五百応真。五百阿羅漢。

五百羅漢(川越・喜多院)

撮影:関戸 勇

⇒こ‐びと【小人】

こびと‐がわ【小人革】‥ガハ

上質の鹿のつくり革。古くは東北産をいい、近世は南方からの舶来品をいう。革足袋に用いた。

⇒こ‐びと【小人】

こびと‐ぐみ【小人組】

江戸時代、小人3の属した組。

⇒こ‐びと【小人】

こびと‐じま【小人島】

背の低い人ばかり住んでいるという想像上の島。

⇒こ‐びと【小人】

こびと‐しょう【小人症】‥シヤウ

身体の発育が妨げられ体格が異常に小さい状態。各部の均斉がとれているものと非均斉のものとがある。前者に原因不明の真性小人症と脳下垂体性小人症・甲状腺性小人症、後者にくる病・胎児性軟骨異栄養症など。

⇒こ‐びと【小人】

こびと‐めつけ【小人目付】

江戸幕府で、目付の指図を受けて、探偵、変事の立合い、牢屋敷の見回り、目付の遠国出張の随行などにあたった職。

⇒こ‐びと【小人】

こ‐びな【小雛】

小さい雛人形。

こ‐ひねり【紙捻・小捻】

コウヒネリの転。

ゴビノー【Josephe Arthur, Comte de Gobineau】

フランスの外交官・文筆家。伯爵。その著「人種不平等論」は、アーリア人種、特にゲルマン人種の優越を説き、人種差別思想の拠り所となった。(1816〜1882)

コピ‐ペ

コピー‐アンド‐ペーストの略。

こび‐へつら・う【媚び諂う】‥ヘツラフ

〔自五〕

人の気に入るように機嫌をとる。〈日葡辞書〉

ごび‐へんか【語尾変化】‥クワ

動詞・助動詞などが種々の機能に応じてその語尾の形を変えること。→活用

ご‐ひみつ【五秘密】

〔仏〕密教で、浄菩提心を体とする金剛薩埵さったと、煩悩を表す欲・触・愛・慢の四金剛菩薩の総称。煩悩即菩提の深秘を表現したもので、金剛界曼荼羅の理趣会に配される。

こ‐ひめ【小姫】

小さい娘を親しんでいう語。奥の細道「一人は―にて、名をかさねといふ」

こ‐ひも【小紐】

半臂はんぴの紐。→半臂(図)

こび‐もの【こび者】

才気のある者。教養のある者。仮名草子、為愚痴物語「―、物しりといはれ、ほまれをこのみ」

ご‐ひゃく【五百】

数の名。5の百倍。また、数の多いこと。

⇒ごひゃく‐かい【五百戒】

⇒ごひゃく‐ぎれ【五百切】

⇒ごひゃく‐しょう【五百生】

⇒ごひゃく‐じんでんごう【五百塵点劫】

⇒ごひゃくはちじゅう‐ねん【五百八十年】

⇒ごひゃく‐らかん【五百羅漢】

ごひゃく‐かい【五百戒】

〔仏〕比丘尼びくにの守るべき戒律。

⇒ご‐ひゃく【五百】

ごひゃく‐ぎれ【五百切】

誓文払いに、厚紙に五色縮緬ちりめんを暖簾のれんのように並べ下げたもの。

⇒ご‐ひゃく【五百】

こ‐びゃくしょう【小百姓】‥シヤウ

①わずかの田畑を耕作する農民。

②乙名おとな百姓に従属する小農民。下した百姓。

ごひゃく‐しょう【五百生】‥シヤウ

〔仏〕幾度となく迷いの世界に生まれかわること。徒然草「酒をとりて人に飲ませたる人、―が間手なき者に生る」

⇒ご‐ひゃく【五百】

ごひゃく‐じんでんごう【五百塵点劫】‥ヂン‥ゴフ

〔仏〕五百万億塵点劫の略。はかり知れない長い時間。法華経寿量品で、釈尊が成仏してから久遠であることを明らかにするためにいう。

⇒ご‐ひゃく【五百】

ごひゃくはちじゅう‐ねん【五百八十年】‥ジフ‥

祝儀に用いる数で、末の永いことを祝っていう語。御伽草子、猫の草子「此の君の御代、―の御齢をたもち給へと」

⇒ご‐ひゃく【五百】

ごひゃく‐らかん【五百羅漢】

〔仏〕釈尊滅後、遺教結集けつじゅう(第一結集)に、またカニシカ王の時、第四結集に来会した500人の羅漢。中国・日本では500人の羅漢に対する信仰が生じ、図像・彫像が作られた。五百応真。五百阿羅漢。

五百羅漢(川越・喜多院)

撮影:関戸 勇

⇒ご‐ひゃく【五百】

ご‐びゅう【誤謬】‥ビウ

あやまり。まちがい。「―を正す」

⇒ごびゅう‐すいり【誤謬推理】

ごびゅう‐すいり【誤謬推理】‥ビウ‥

〔論〕

①(fallacy)論理的な誤りを含む推理。→虚偽2。

②(Paralogismus ドイツ)特に、論理形式に関する無意識の過ちに基づいた推論。カントが、「純粋理性批判」の超越論的弁証論において、考える主体としての自我(霊魂)の単なる論理的統一から霊魂の諸特性を導出する推論を誤謬推理としたことが有名。

⇒ご‐びゅう【誤謬】

コピュラ【copula】

〔言〕(→)繋辞けいじ2に同じ。

こ‐ひょう【小兵】‥ヒヤウ

①弓勢ゆんぜいの弱いこと。謡曲、八島「この弓を敵に取られ、義経は―なりといはれんは」↔精兵せいびょう。

②身体の小さいこと。小柄。こづくり。平家物語11「那須太郎資高が子に与一宗高こそ―では候へども手はききて候」↔大兵だいひょう

こ‐ひょう【虎豹】‥ヘウ

①虎と豹。

②勇猛なもの。猛悪なもの。

こ‐ひょう【孤平】‥ヒヤウ

漢詩で、五言句の第2字目と七言句の第4字目に上下の仄そく字にはさまれた平ひょう字を一つだけ用いること。音の諧和を失うため、絶句・律詩ではこれを避けるのが規則。

こ‐ひょう【個票】‥ヘウ

個々の物事について、調査・評価などの内容を記入する用紙。

こ‐ひょう【瓠瓢】‥ヘウ

ひさご。ふくべ。

こ‐びょう【小俵】‥ベウ

小形のたわら。

こ‐びょう【古廟】‥ベウ

古いおたまや。古い神社。

ご‐びょう【五廟】‥ベウ

中国古代、諸侯の太祖の廟と二昭・二穆ぼくとの併称。昭は左方の廟で第2代・第4代のもの、穆は右方の廟で、第3代・第5代のもの。

ご‐びょう【御廟】‥ベウ

廟の尊敬語。

こ‐びょうし【小拍子】‥ビヤウ‥

①こきざみにとる拍子。

②雅楽の拍節用語。洋楽の「小節」に当たる。

こ‐びょうぶ【小屏風】‥ビヤウ‥

小形の屏風。

こ‐びら【小平】

〔建〕長方形のこと。ごひら。

こびり‐つ・く

〔自五〕

しっかりついて離れない。かたくくっつく。浮世床2「丹の粕かすは―・くし」。「光景が頭に―・く」

こ‐びる【小昼】

(コヒルとも)

①昼に近い時刻。

②飯時の中間にする食事。

③間食。おやつ。

こ・びる

〔自上一〕[文]こ・ぶ(上二)

①古ふるびる。年を経る。また、成熟する。玉塵抄17「若うては、かうはせぬ。年―・び熟しきつては、かうもする」。中華若木詩抄「百年二百年にては花も―・びぬものぞ。この寺は七百余年になれば花も見事なぞ」

②大人びる。こましゃくれる。蒙求抄5「十歳から―・びて家の事を治めたが、成人した人のやうにあつたぞ」

③学がある。教養がある。上品で嗜みがある。日本永代蔵5「少し―・びたる者にて、学力あれば」

④(漢語・漢音など)学があるようなことばを使う。気取る。軽口露がはなし「―・びたる口上うるさし」

⑤一風変わっている。一ひねりひねってある。しゃれている。日葡辞書「コビテイウ」。狂言、痺り「譲らうものも多からうに、―・びた物を譲り受けたなあ」。浄瑠璃、那須与市西海硯「母尼公の隠居屋敷、―・びた門口枝折戸に」

こ・びる【媚びる】

〔自上一〕[文]こ・ぶ(上二)

①相手の歓心を買うために、なまめかしい態度をする。いろっぽくふるまう。日本霊異記上「その女壮おとこに―・び馴なつき」。平家物語10「露に―・びたる花の御姿」

②相手に迎合しておもねる。へつらう。徒然草「人に恐れ、人に―・ぶるは、人の与ふる恥にあらず」。「上役に―・びる」

⇒ご‐ひゃく【五百】

ご‐びゅう【誤謬】‥ビウ

あやまり。まちがい。「―を正す」

⇒ごびゅう‐すいり【誤謬推理】

ごびゅう‐すいり【誤謬推理】‥ビウ‥

〔論〕

①(fallacy)論理的な誤りを含む推理。→虚偽2。

②(Paralogismus ドイツ)特に、論理形式に関する無意識の過ちに基づいた推論。カントが、「純粋理性批判」の超越論的弁証論において、考える主体としての自我(霊魂)の単なる論理的統一から霊魂の諸特性を導出する推論を誤謬推理としたことが有名。

⇒ご‐びゅう【誤謬】

コピュラ【copula】

〔言〕(→)繋辞けいじ2に同じ。

こ‐ひょう【小兵】‥ヒヤウ

①弓勢ゆんぜいの弱いこと。謡曲、八島「この弓を敵に取られ、義経は―なりといはれんは」↔精兵せいびょう。

②身体の小さいこと。小柄。こづくり。平家物語11「那須太郎資高が子に与一宗高こそ―では候へども手はききて候」↔大兵だいひょう

こ‐ひょう【虎豹】‥ヘウ

①虎と豹。

②勇猛なもの。猛悪なもの。

こ‐ひょう【孤平】‥ヒヤウ

漢詩で、五言句の第2字目と七言句の第4字目に上下の仄そく字にはさまれた平ひょう字を一つだけ用いること。音の諧和を失うため、絶句・律詩ではこれを避けるのが規則。

こ‐ひょう【個票】‥ヘウ

個々の物事について、調査・評価などの内容を記入する用紙。

こ‐ひょう【瓠瓢】‥ヘウ

ひさご。ふくべ。

こ‐びょう【小俵】‥ベウ

小形のたわら。

こ‐びょう【古廟】‥ベウ

古いおたまや。古い神社。

ご‐びょう【五廟】‥ベウ

中国古代、諸侯の太祖の廟と二昭・二穆ぼくとの併称。昭は左方の廟で第2代・第4代のもの、穆は右方の廟で、第3代・第5代のもの。

ご‐びょう【御廟】‥ベウ

廟の尊敬語。

こ‐びょうし【小拍子】‥ビヤウ‥

①こきざみにとる拍子。

②雅楽の拍節用語。洋楽の「小節」に当たる。

こ‐びょうぶ【小屏風】‥ビヤウ‥

小形の屏風。

こ‐びら【小平】

〔建〕長方形のこと。ごひら。

こびり‐つ・く

〔自五〕

しっかりついて離れない。かたくくっつく。浮世床2「丹の粕かすは―・くし」。「光景が頭に―・く」

こ‐びる【小昼】

(コヒルとも)

①昼に近い時刻。

②飯時の中間にする食事。

③間食。おやつ。

こ・びる

〔自上一〕[文]こ・ぶ(上二)

①古ふるびる。年を経る。また、成熟する。玉塵抄17「若うては、かうはせぬ。年―・び熟しきつては、かうもする」。中華若木詩抄「百年二百年にては花も―・びぬものぞ。この寺は七百余年になれば花も見事なぞ」

②大人びる。こましゃくれる。蒙求抄5「十歳から―・びて家の事を治めたが、成人した人のやうにあつたぞ」

③学がある。教養がある。上品で嗜みがある。日本永代蔵5「少し―・びたる者にて、学力あれば」

④(漢語・漢音など)学があるようなことばを使う。気取る。軽口露がはなし「―・びたる口上うるさし」

⑤一風変わっている。一ひねりひねってある。しゃれている。日葡辞書「コビテイウ」。狂言、痺り「譲らうものも多からうに、―・びた物を譲り受けたなあ」。浄瑠璃、那須与市西海硯「母尼公の隠居屋敷、―・びた門口枝折戸に」

こ・びる【媚びる】

〔自上一〕[文]こ・ぶ(上二)

①相手の歓心を買うために、なまめかしい態度をする。いろっぽくふるまう。日本霊異記上「その女壮おとこに―・び馴なつき」。平家物語10「露に―・びたる花の御姿」

②相手に迎合しておもねる。へつらう。徒然草「人に恐れ、人に―・ぶるは、人の与ふる恥にあらず」。「上役に―・びる」

⇒ごばん‐ごうし【碁盤格子】

⇒ごばん‐じま【碁盤縞】

⇒ごばん‐にんぎょう【碁盤人形】

⇒ごばん‐のり【碁盤乗り】

⇒ごばん‐わり【碁盤割り】

ごばん‐いし【御番医師】

江戸幕府の職名。殿中に宿直して不時の診療に従った医師。

⇒ご‐ばん【御番】

こばん‐いただき【小判頂き】

(→)コバンザメの別称。

⇒こ‐ばん【小判】

こばん‐いち【小判市】

小判金を銀貨または銭で売買する市。

⇒こ‐ばん【小判】

ごばん‐いり【御番入】

江戸時代、小普請(非役)から選ばれて、両番・大番・勘定・右筆などに補せられること。

⇒ご‐ばん【御番】

ごばん‐がい【五番街】

(Fifth Avenue)ニューヨーク市マンハッタン島の中央を南北に走る繁華街。沿道に多くの高層ビルが立ち並ぶ。

⇒ご‐ばん【五番】

ごばん‐かじ【御番鍛冶】‥カヂ

⇒ばんかじ

⇒ご‐ばん【御番】

こばん‐がた【小判形】

小判の形。楕円形。こばんなり。

⇒こ‐ばん【小判】

ごばん‐かた【五番方】

江戸幕府の職制。大番・書院番・小姓組番・新番・小十人組の総称。

⇒ご‐ばん【五番】

こ‐はんぎん【小半斤】

半斤の2分の1、即ち4分の1斤。四半斤。

こばん‐きん【小判金】

小判の金貨。

⇒こ‐ばん【小判】

こばん‐ぎん【小判銀】

小判の銀貨。

⇒こ‐ばん【小判】

ごばん‐ごうし【碁盤格子】‥ガウ‥

碁盤の目のように方形をならべた模様。

⇒ご‐ばん【碁盤】

こばん‐ざめ【小判鮫】

①コバンザメ科の海産の硬骨魚。全長約80センチメートル。細長い頭頂に第1背びれの変形物である小判状の吸盤があり、これで回遊魚の皮膚や船の底に吸着して移動する。サメ類ではない。コバンイタダキ。アヤカシ。

こばんざめ

⇒ごばん‐ごうし【碁盤格子】

⇒ごばん‐じま【碁盤縞】

⇒ごばん‐にんぎょう【碁盤人形】

⇒ごばん‐のり【碁盤乗り】

⇒ごばん‐わり【碁盤割り】

ごばん‐いし【御番医師】

江戸幕府の職名。殿中に宿直して不時の診療に従った医師。

⇒ご‐ばん【御番】

こばん‐いただき【小判頂き】

(→)コバンザメの別称。

⇒こ‐ばん【小判】

こばん‐いち【小判市】

小判金を銀貨または銭で売買する市。

⇒こ‐ばん【小判】

ごばん‐いり【御番入】

江戸時代、小普請(非役)から選ばれて、両番・大番・勘定・右筆などに補せられること。

⇒ご‐ばん【御番】

ごばん‐がい【五番街】

(Fifth Avenue)ニューヨーク市マンハッタン島の中央を南北に走る繁華街。沿道に多くの高層ビルが立ち並ぶ。

⇒ご‐ばん【五番】

ごばん‐かじ【御番鍛冶】‥カヂ

⇒ばんかじ

⇒ご‐ばん【御番】

こばん‐がた【小判形】

小判の形。楕円形。こばんなり。

⇒こ‐ばん【小判】

ごばん‐かた【五番方】

江戸幕府の職制。大番・書院番・小姓組番・新番・小十人組の総称。

⇒ご‐ばん【五番】

こ‐はんぎん【小半斤】

半斤の2分の1、即ち4分の1斤。四半斤。

こばん‐きん【小判金】

小判の金貨。

⇒こ‐ばん【小判】

こばん‐ぎん【小判銀】

小判の銀貨。

⇒こ‐ばん【小判】

ごばん‐ごうし【碁盤格子】‥ガウ‥

碁盤の目のように方形をならべた模様。

⇒ご‐ばん【碁盤】

こばん‐ざめ【小判鮫】

①コバンザメ科の海産の硬骨魚。全長約80センチメートル。細長い頭頂に第1背びれの変形物である小判状の吸盤があり、これで回遊魚の皮膚や船の底に吸着して移動する。サメ類ではない。コバンイタダキ。アヤカシ。

こばんざめ

マダラトビエイとコバンザメ

提供:東京動物園協会

マダラトビエイとコバンザメ

提供:東京動物園協会

コバンザメ(吸盤)

提供:東京動物園協会

コバンザメ(吸盤)

提供:東京動物園協会

②コバンザメ科魚類の総称。

⇒こ‐ばん【小判】

こ‐ばんし【小半紙】

小型の半紙。女の懐中紙に用いた。浄瑠璃、心中天の網島「一分―塵々紙で」

こはん‐しじん【湖畔詩人】

(the Lake Poets)イングランド北西部の景色のよい湖水地方に居住したワーズワース・コールリッジ・サウジーらの総称。1817年の雑誌に初出の語。

⇒こ‐はん【湖畔】

ごばん‐じま【碁盤縞】

碁盤の目のような模様の、織物の縞。

⇒ご‐ばん【碁盤】

こばん‐しゅう【小番衆】

小番を勤める者。また、近習。

⇒こ‐ばん【小番】

ご‐ばんしょ【御番所】

⇒ばんしょ(番所)2

こばん‐じょろう【小判女郎】‥ヂヨラウ

小判を女郎にたとえていう語。愛すべき意を示す。浄瑠璃、淀鯉出世滝徳「ほうほう、可愛らしい―」

⇒こ‐ばん【小判】

こばん‐そう【小判草】‥サウ

イネ科の一年草。ヨーロッパ原産。牧草に混じって渡来。高さ30〜60センチメートルで群生する。葉は麦に似て細く、夏に小判型をした緑の花穂を垂らし、黄熟する。俵麦たわらむぎ。〈[季]夏〉

コバンソウ

撮影:関戸 勇

②コバンザメ科魚類の総称。

⇒こ‐ばん【小判】

こ‐ばんし【小半紙】

小型の半紙。女の懐中紙に用いた。浄瑠璃、心中天の網島「一分―塵々紙で」

こはん‐しじん【湖畔詩人】

(the Lake Poets)イングランド北西部の景色のよい湖水地方に居住したワーズワース・コールリッジ・サウジーらの総称。1817年の雑誌に初出の語。

⇒こ‐はん【湖畔】

ごばん‐じま【碁盤縞】

碁盤の目のような模様の、織物の縞。

⇒ご‐ばん【碁盤】

こばん‐しゅう【小番衆】

小番を勤める者。また、近習。

⇒こ‐ばん【小番】

ご‐ばんしょ【御番所】

⇒ばんしょ(番所)2

こばん‐じょろう【小判女郎】‥ヂヨラウ

小判を女郎にたとえていう語。愛すべき意を示す。浄瑠璃、淀鯉出世滝徳「ほうほう、可愛らしい―」

⇒こ‐ばん【小判】

こばん‐そう【小判草】‥サウ

イネ科の一年草。ヨーロッパ原産。牧草に混じって渡来。高さ30〜60センチメートルで群生する。葉は麦に似て細く、夏に小判型をした緑の花穂を垂らし、黄熟する。俵麦たわらむぎ。〈[季]夏〉

コバンソウ

撮影:関戸 勇

⇒こ‐ばん【小判】

ごばんたいへいき【碁盤太平記】

浄瑠璃。近松門左衛門作の時代物。1710年(宝永7)初演。赤穂浪士復讐事件を脚色した最初の浄瑠璃で、山科閑居と討入りとを描く。後に歌舞伎化。

ごはん‐たき【御飯炊き】

めしをたくこと。また、めしをたく者。めしたき。下女。

⇒ご‐はん【御飯】

ごばんただのぶ【碁盤忠信】

①源義経の忠臣佐藤忠信が、碁盤を持って戦ったという伝説を脚色した浄瑠璃・歌舞伎脚本の称。またその場面の通称。

②歌舞伎舞踊「十二段君が色音いろね」の通称。→十二段

ごばん‐だて【五番立】

能の正式演奏の様式。一日に初番目物しょばんめもの・二番目物・三番目物・四番目物・五番目物の順に能5番を上演するもの。通例、初番目物の前に「翁」を、能と能との間に狂言3〜4番を演ずる。

⇒ご‐ばん【五番】

こばん‐づけ【小判漬】

(横に切ると、その中の卵が小判のように見えるからいう)鮎などの粕漬。

⇒こ‐ばん【小判】

ごはん‐つぶ【御飯粒】

ごはんの粒。めしつぶ。「ほっぺたに―がついている」

⇒ご‐はん【御飯】

ごはん‐で【御判手】

薩摩焼で、「万」「義」などの印銘のある陶器。藩主島津義弘・家久が、佳作と認めた茶器などに自ら印を押したものという。御判焼。

⇒ご‐はん【御判】

こ‐はんとき【小半時】

昔の一時いっときの4分の1。今の30分。

こばん‐なり【小判形】

(→)「こばんがた」に同じ。

⇒こ‐ばん【小判】

こ‐はんにち【小半日】

ほぼ半日に近い時間。約半日。

ごばん‐にんぎょう【碁盤人形】‥ギヤウ

座敷でする芸戯の一つで、小さい人形を碁盤の上で踊らせる、あやつり人形。通言総籬つうげんそうまがき「二てふ鼓・―の騒ぎもいつしかしづまり」

碁盤人形

⇒こ‐ばん【小判】

ごばんたいへいき【碁盤太平記】

浄瑠璃。近松門左衛門作の時代物。1710年(宝永7)初演。赤穂浪士復讐事件を脚色した最初の浄瑠璃で、山科閑居と討入りとを描く。後に歌舞伎化。

ごはん‐たき【御飯炊き】

めしをたくこと。また、めしをたく者。めしたき。下女。

⇒ご‐はん【御飯】

ごばんただのぶ【碁盤忠信】

①源義経の忠臣佐藤忠信が、碁盤を持って戦ったという伝説を脚色した浄瑠璃・歌舞伎脚本の称。またその場面の通称。

②歌舞伎舞踊「十二段君が色音いろね」の通称。→十二段

ごばん‐だて【五番立】

能の正式演奏の様式。一日に初番目物しょばんめもの・二番目物・三番目物・四番目物・五番目物の順に能5番を上演するもの。通例、初番目物の前に「翁」を、能と能との間に狂言3〜4番を演ずる。

⇒ご‐ばん【五番】

こばん‐づけ【小判漬】

(横に切ると、その中の卵が小判のように見えるからいう)鮎などの粕漬。

⇒こ‐ばん【小判】

ごはん‐つぶ【御飯粒】

ごはんの粒。めしつぶ。「ほっぺたに―がついている」

⇒ご‐はん【御飯】

ごはん‐で【御判手】

薩摩焼で、「万」「義」などの印銘のある陶器。藩主島津義弘・家久が、佳作と認めた茶器などに自ら印を押したものという。御判焼。

⇒ご‐はん【御判】

こ‐はんとき【小半時】

昔の一時いっときの4分の1。今の30分。

こばん‐なり【小判形】

(→)「こばんがた」に同じ。

⇒こ‐ばん【小判】

こ‐はんにち【小半日】

ほぼ半日に近い時間。約半日。

ごばん‐にんぎょう【碁盤人形】‥ギヤウ

座敷でする芸戯の一つで、小さい人形を碁盤の上で踊らせる、あやつり人形。通言総籬つうげんそうまがき「二てふ鼓・―の騒ぎもいつしかしづまり」

碁盤人形

⇒ご‐ばん【碁盤】

こ‐はんねん【小半年】

ほぼ半年にもなるかの月日。約半年。

ごはん‐の‐みぎょうしょ【御判の御教書】‥ゲウ‥

室町時代、将軍が加判して発行した直状じきじょう形式の御教書。

⇒ご‐はん【御判】

ごばん‐のり【碁盤乗り】

①馬術の一つ。馬の4足をそろえて碁盤の上に立たせる技。

②サーカスなどで、象・猛獣などを碁盤の上に4足をそろえて立たせる曲芸。

⇒ご‐ばん【碁盤】

こばん‐ふん【小判粉】

蒔絵まきえに用いる金粉。銀含量の多い金で作り、青みを帯びる。青金粉。

⇒こ‐ばん【小判】

こ‐はんぽん【古版本】

古い版本。普通、室町末期まで、あるいは寛永(1624〜1644)頃までの刊本をいう。旧刊本。

ごはん‐むし【御飯蒸し】

冷飯ひやめしを蒸して温める用具。蒸し器。御膳蒸し。

⇒ご‐はん【御飯】

ごばんめ‐もの【五番目物】

正式の五番立ての演能で、最後に演ずるのを本則とする能。鬼・畜類・天狗などを主人公とするのが普通で、王公の霊が舞を舞う能もある。「融」「鞍馬天狗」「鵜飼」「紅葉狩」など。

⇒ご‐ばん【五番】

ごはん‐もつ【御判物】

(ゴハンモノとも)(→)判物はんもつに同じ。

⇒ご‐はん【御判】

ごばん‐わり【碁盤割り】

市街または紙面などを碁盤の目のように縦横に整然と分割すること。

⇒ご‐ばん【碁盤】

こ‐ひ【古碑】

ふるい石碑。

こ‐ひ【虎皮】

①虎の毛皮。

②(虎の皮は貴人の敷物とするところから)上席。特に、武将の上位。また、儒者の講席。浄瑠璃、国性爺後日合戦「その身は―の床几に坐し」

こ‐ひ【喉痺】

(コウヒの約)のどの腫れあがる病。水も通らなくなるという。〈倭名類聚鈔3〉

こび【媚】

①媚びること。へつらうこと。「―を呈する」

②女のなまめくこと。いろめくこと。平家物語7「紅粉眼に―をなし」

⇒媚を売る

こ‐び【狐媚】

狐が人を惑わすように、巧みに媚びて人を惑わすこと。「―をもって天下を取る」

ご‐び【寤寐】

目ざめていることと寝ていること。ねてもさめても。

ご‐び【語尾】

①ことばの末尾。話すことばの終りの部分。「―がはっきりしない」↔語頭。

②〔言〕語または形態素の末尾に付く接辞。「見る」の「る」や「をかし」の「し」のように屈折変化をする屈折語尾と、「豊かさ」の「さ」のように派生語を作る派生語尾とがある。

ゴビ【Gobi・戈壁】

(モンゴル語で、砂礫されきを含むステップの意)モンゴル地方から天山南路に至る一帯の砂礫のひろがる大草原。狭義(通常)には、モンゴル高原南東部の砂漠。標高約1000メートル。ゴビ砂漠。

コピー【copy】

①写し。複写。「―を取る」

②模倣。模造品。「―が出まわる」

③下書き。手本。

④広告文。宣伝文句。

⇒コピー‐アンド‐ペースト【copy and paste】

⇒コピー‐き【コピー機】

⇒コピー‐し【コピー紙】

⇒コピー‐しょくひん【コピー食品】

⇒コピー‐ライター【copywriter】

⇒コピー‐ライト【copyright】

コピー‐アンド‐ペースト【copy and paste】

コンピューターのデータ編集作業の一つ。データの一部を複写して別の場所にはめ込むこと。

⇒コピー【copy】

コピー‐き【コピー機】

コピーをするための機械。複写機。

⇒コピー【copy】

コピー‐し【コピー紙】

文書を複写する時に使う紙。複写用紙。

⇒コピー【copy】

コピー‐しょくひん【コピー食品】

別の原料を用いて味や外観を本物そっくりにつくった食品。蟹足・帆立貝・イクラ・数の子などがある。

⇒コピー【copy】

コピー‐ライター【copywriter】

広告文を作る人。広告文案家。

⇒コピー【copy】

コピー‐ライト【copyright】

著作権。版権。

⇒コピー【copy】

コヒーレント【coherent】

〔理〕二つの波動(特に光波)が干渉し得ることをいう形容詞。可干渉性の。

こひ‐か【虎皮下】

書簡文で、宛名の脇付。多く、学者・軍人などへの手紙に用いる。→虎皮2

こ‐びき【小引き】

①(弓を)少し引くこと。義経記4「尖矢をさしはげて―に引いて待つ」

②小引合こひきあわせの略。

こ‐びき【木挽】

木材を大鋸おがで挽くこと。また、それを業とする人。

⇒こびき‐うた【木挽唄】

こ‐ひきあわせ【小引合】‥アハセ

小さい引合紙。こびき。

こびき‐うた【木挽唄】

労作歌の一種。木挽が木材を挽く時にうたう唄。

→吉野木挽唄

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

⇒こ‐びき【木挽】

こ‐ひきだし【小引出し・小抽斗】

用だんすなどの、小さいひきだし。

こびき‐ちょう【木挽町】‥チヤウ

①東京都中央区銀座南東部の旧町名。堺町とともに、江戸の劇場街として有名。現在も歌舞伎座がある。

②歌舞伎座の異称。

⇒こびきちょう‐がのう【木挽町狩野】

こびきちょう‐がのう【木挽町狩野】‥チヤウ‥

江戸幕府奥絵師四家の一つ。狩野尚信にはじまり、中期以降最も勢力を持ち、木挽町に屋敷を拝領。のち狩野芳崖・橋本雅邦を出す。

⇒こびき‐ちょう【木挽町】

こ‐ひげ【小髭】

イグサ科の多年草イ(藺、いぐさ)の一品種。全体が細長く、主に岡山県など中国地方の水田で栽培。畳表(備後表)の材料。

こ‐ひざ【小膝】

ひざ。膝に関するちょっとした動作についていう。「―を打つ」「―を進める」

⇒こひざ‐つき【小膝突き】

こ‐びさし【小庇】

小さいひさしの間ま。枕草子49「日さし出づるまで式部のおもとと―にねたるに」

こひざ‐つき【小膝突き】

膝をちょっと地につけてひざまずくこと。

⇒こ‐ひざ【小膝】

コヒサン【confissão ポルトガル】

(キリシタン用語)

⇒コンヒサン

こ‐ひじ【泥】‥ヒヂ

(濃泥こひじの意)どろ。歌で、「恋路」にかけていう。源氏物語葵「袖ぬるる―とかつは知りながら」

こ‐ひじ【小臂・小肘】‥ヒヂ

ひじ。ひじに関するちょっとした動作についていう。保元物語「大鏑おおかぶらを取つてつがひ、―の回るほど引きつめて」

こび‐しず・む【媚び鎮む】‥シヅム

〔他下二〕

近づき親しんで、やわらぎ鎮まらせる。祝詞、神賀詞「国作らしし大神をも―・めて」

こ‐ひしつ【古皮質】

(→)旧皮質に同じ。

こ‐びじゅつ【古美術】

古い時代の絵画・書・彫刻・陶磁器・家具・調度などの美術品の総称。「―品」「―商」

こ‐びぜん【古備前】

①平安時代末までの備前の刀工。また、その作刀の総称。友成・助成・正恒・包平かねひら・高平・助平など。

②鎌倉時代から桃山時代にかけて作られた備前焼の総称。

こ‐びたい【小額】‥ビタヒ

①ひたい。額に関するちょっとした動作にいう。狂言、那須与一「判官あまりのうれしさに―はつたと打つて」

②昔の女の額の作り方。鬢びんを大きく取り、額を狭く見えるようにしたもの。

③山の頂に近い正面。

こび‐ちゃ【媚茶】

黒みをおびた濃い茶色。

Munsell color system: 2.5Y4.5/2.4

こ‐ひつ【古筆】

①古人の筆跡。

②奈良時代から鎌倉時代にかけて書かれたすぐれた筆跡。特に和様の書や仮名書きのものをいう。桃山時代以後、手鑑製作など筆跡尊重に伴い、鑑賞用として愛好された。

③古筆見の略。

⇒こひつ‐か【古筆家】

⇒こひつ‐ぎれ【古筆切】

⇒こひつ‐け【古筆家】

⇒こひつ‐み【古筆見】

こひつ【古筆】

姓氏の一つ。

⇒こひつ‐りょうさ【古筆了佐】

ご‐ひつ【五筆】

両手・両足および口に筆をくわえて文字を書くこと。これを創めたとされる弘法大師を五筆和上わじょうという。

こひつ‐か【古筆家】

古筆鑑定の専門家。古筆見。→古筆了佐。

⇒こ‐ひつ【古筆】

こひつ‐ぎれ【古筆切】

巻子や冊子の形で伝えられた経典や歌書の断片。仮名書きの断片に限定していうこともある。幅仕立にしたり手鑑てかがみに押したりするために切断されたもの。そのゆかりの地名・所有者名などにちなんで高野切・本阿弥切などと呼ぶ。

⇒こ‐ひつ【古筆】

こび‐つ・く

〔自四〕

こびりつく。浮世風呂4「お飯まんまつぶが二つぶばかり、干飯ほしいになりて―・いたるかたち」

こび‐つ・く【媚び付く】

〔自四〕

こびて従う。おもねりつく。古事記上「大国主神に―・きて、三年に至るまで復奏かえりことまおさざりき」

こひつ‐け【古筆家】

江戸時代、古筆鑑定を専門の家業とする家柄。初代古筆了佐以下、13代に至る。

⇒こ‐ひつ【古筆】

こ‐ひっさきもとゆい【小引裂元結】‥ユヒ

小さいひっさきもとゆい。昔、奥女中が用いた。

こ‐ひつじ【小羊・子羊】

子供の羊。羊の子。力ないもののたとえにも用いる。「迷える―」

こびっちょ

身体のこづくりの人。また、小女こおんなを嘲っていう称。浄瑠璃、鬼一法眼三略巻「―めは何処いずこにと尋ぬる内に」

こひつ‐み【古筆見】

古筆の真偽を鑑定すること。また、その人。古筆。

⇒こ‐ひつ【古筆】

こひつ‐りょうさ【古筆了佐】‥レウ‥

古筆家の祖。本名、平沢弥四郎。近江の人。連歌と茶道に長じ、近衛前久・烏丸光広などに書画の鑑定を学び、関白豊臣秀次に「古筆」の姓をもらい、「琴山」の金印を受けて極印きわめいんとした。(1572〜1662)

⇒こひつ【古筆】

こ‐びと【小人】

①丈たけのきわめて低い人。侏儒しゅじゅ。

②伝説・物語などに出てくる体の小さい想像上の人間。一寸法師など。

③武家に使われた走り使いの者。江戸時代には職名となる。

⇒こびと‐がしら【小人頭】

⇒こびと‐かば【小人河馬】

⇒こびと‐がわ【小人革】

⇒こびと‐ぐみ【小人組】

⇒こびと‐じま【小人島】

⇒こびと‐しょう【小人症】

⇒こびと‐めつけ【小人目付】

こびと‐がしら【小人頭】

小人3を取り締まった役。

⇒こ‐びと【小人】

こびと‐かば【小人河馬】

カバ科の哺乳類。カバに似るが、ずっと小さく、体長1.7メートルほど。西アフリカのリベリアなどごく限られた地域にすむ。群れを作らず、あまり水に入らない。リベリア‐カバ。

コビトカバ

撮影:小宮輝之

⇒ご‐ばん【碁盤】

こ‐はんねん【小半年】

ほぼ半年にもなるかの月日。約半年。

ごはん‐の‐みぎょうしょ【御判の御教書】‥ゲウ‥

室町時代、将軍が加判して発行した直状じきじょう形式の御教書。

⇒ご‐はん【御判】

ごばん‐のり【碁盤乗り】

①馬術の一つ。馬の4足をそろえて碁盤の上に立たせる技。

②サーカスなどで、象・猛獣などを碁盤の上に4足をそろえて立たせる曲芸。

⇒ご‐ばん【碁盤】

こばん‐ふん【小判粉】

蒔絵まきえに用いる金粉。銀含量の多い金で作り、青みを帯びる。青金粉。

⇒こ‐ばん【小判】

こ‐はんぽん【古版本】

古い版本。普通、室町末期まで、あるいは寛永(1624〜1644)頃までの刊本をいう。旧刊本。

ごはん‐むし【御飯蒸し】

冷飯ひやめしを蒸して温める用具。蒸し器。御膳蒸し。

⇒ご‐はん【御飯】

ごばんめ‐もの【五番目物】

正式の五番立ての演能で、最後に演ずるのを本則とする能。鬼・畜類・天狗などを主人公とするのが普通で、王公の霊が舞を舞う能もある。「融」「鞍馬天狗」「鵜飼」「紅葉狩」など。

⇒ご‐ばん【五番】

ごはん‐もつ【御判物】

(ゴハンモノとも)(→)判物はんもつに同じ。

⇒ご‐はん【御判】

ごばん‐わり【碁盤割り】

市街または紙面などを碁盤の目のように縦横に整然と分割すること。

⇒ご‐ばん【碁盤】

こ‐ひ【古碑】

ふるい石碑。

こ‐ひ【虎皮】

①虎の毛皮。

②(虎の皮は貴人の敷物とするところから)上席。特に、武将の上位。また、儒者の講席。浄瑠璃、国性爺後日合戦「その身は―の床几に坐し」

こ‐ひ【喉痺】

(コウヒの約)のどの腫れあがる病。水も通らなくなるという。〈倭名類聚鈔3〉

こび【媚】

①媚びること。へつらうこと。「―を呈する」

②女のなまめくこと。いろめくこと。平家物語7「紅粉眼に―をなし」

⇒媚を売る

こ‐び【狐媚】

狐が人を惑わすように、巧みに媚びて人を惑わすこと。「―をもって天下を取る」

ご‐び【寤寐】

目ざめていることと寝ていること。ねてもさめても。

ご‐び【語尾】

①ことばの末尾。話すことばの終りの部分。「―がはっきりしない」↔語頭。

②〔言〕語または形態素の末尾に付く接辞。「見る」の「る」や「をかし」の「し」のように屈折変化をする屈折語尾と、「豊かさ」の「さ」のように派生語を作る派生語尾とがある。

ゴビ【Gobi・戈壁】

(モンゴル語で、砂礫されきを含むステップの意)モンゴル地方から天山南路に至る一帯の砂礫のひろがる大草原。狭義(通常)には、モンゴル高原南東部の砂漠。標高約1000メートル。ゴビ砂漠。

コピー【copy】

①写し。複写。「―を取る」

②模倣。模造品。「―が出まわる」

③下書き。手本。

④広告文。宣伝文句。

⇒コピー‐アンド‐ペースト【copy and paste】

⇒コピー‐き【コピー機】

⇒コピー‐し【コピー紙】

⇒コピー‐しょくひん【コピー食品】

⇒コピー‐ライター【copywriter】

⇒コピー‐ライト【copyright】

コピー‐アンド‐ペースト【copy and paste】

コンピューターのデータ編集作業の一つ。データの一部を複写して別の場所にはめ込むこと。

⇒コピー【copy】

コピー‐き【コピー機】

コピーをするための機械。複写機。

⇒コピー【copy】

コピー‐し【コピー紙】

文書を複写する時に使う紙。複写用紙。

⇒コピー【copy】

コピー‐しょくひん【コピー食品】

別の原料を用いて味や外観を本物そっくりにつくった食品。蟹足・帆立貝・イクラ・数の子などがある。

⇒コピー【copy】

コピー‐ライター【copywriter】

広告文を作る人。広告文案家。

⇒コピー【copy】

コピー‐ライト【copyright】

著作権。版権。

⇒コピー【copy】

コヒーレント【coherent】

〔理〕二つの波動(特に光波)が干渉し得ることをいう形容詞。可干渉性の。

こひ‐か【虎皮下】

書簡文で、宛名の脇付。多く、学者・軍人などへの手紙に用いる。→虎皮2

こ‐びき【小引き】

①(弓を)少し引くこと。義経記4「尖矢をさしはげて―に引いて待つ」

②小引合こひきあわせの略。

こ‐びき【木挽】

木材を大鋸おがで挽くこと。また、それを業とする人。

⇒こびき‐うた【木挽唄】

こ‐ひきあわせ【小引合】‥アハセ

小さい引合紙。こびき。

こびき‐うた【木挽唄】

労作歌の一種。木挽が木材を挽く時にうたう唄。

→吉野木挽唄

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

⇒こ‐びき【木挽】

こ‐ひきだし【小引出し・小抽斗】

用だんすなどの、小さいひきだし。

こびき‐ちょう【木挽町】‥チヤウ

①東京都中央区銀座南東部の旧町名。堺町とともに、江戸の劇場街として有名。現在も歌舞伎座がある。

②歌舞伎座の異称。

⇒こびきちょう‐がのう【木挽町狩野】

こびきちょう‐がのう【木挽町狩野】‥チヤウ‥

江戸幕府奥絵師四家の一つ。狩野尚信にはじまり、中期以降最も勢力を持ち、木挽町に屋敷を拝領。のち狩野芳崖・橋本雅邦を出す。

⇒こびき‐ちょう【木挽町】

こ‐ひげ【小髭】

イグサ科の多年草イ(藺、いぐさ)の一品種。全体が細長く、主に岡山県など中国地方の水田で栽培。畳表(備後表)の材料。

こ‐ひざ【小膝】

ひざ。膝に関するちょっとした動作についていう。「―を打つ」「―を進める」

⇒こひざ‐つき【小膝突き】

こ‐びさし【小庇】

小さいひさしの間ま。枕草子49「日さし出づるまで式部のおもとと―にねたるに」

こひざ‐つき【小膝突き】

膝をちょっと地につけてひざまずくこと。

⇒こ‐ひざ【小膝】

コヒサン【confissão ポルトガル】

(キリシタン用語)

⇒コンヒサン

こ‐ひじ【泥】‥ヒヂ

(濃泥こひじの意)どろ。歌で、「恋路」にかけていう。源氏物語葵「袖ぬるる―とかつは知りながら」

こ‐ひじ【小臂・小肘】‥ヒヂ

ひじ。ひじに関するちょっとした動作についていう。保元物語「大鏑おおかぶらを取つてつがひ、―の回るほど引きつめて」

こび‐しず・む【媚び鎮む】‥シヅム

〔他下二〕

近づき親しんで、やわらぎ鎮まらせる。祝詞、神賀詞「国作らしし大神をも―・めて」

こ‐ひしつ【古皮質】

(→)旧皮質に同じ。

こ‐びじゅつ【古美術】

古い時代の絵画・書・彫刻・陶磁器・家具・調度などの美術品の総称。「―品」「―商」

こ‐びぜん【古備前】

①平安時代末までの備前の刀工。また、その作刀の総称。友成・助成・正恒・包平かねひら・高平・助平など。

②鎌倉時代から桃山時代にかけて作られた備前焼の総称。

こ‐びたい【小額】‥ビタヒ

①ひたい。額に関するちょっとした動作にいう。狂言、那須与一「判官あまりのうれしさに―はつたと打つて」

②昔の女の額の作り方。鬢びんを大きく取り、額を狭く見えるようにしたもの。

③山の頂に近い正面。

こび‐ちゃ【媚茶】

黒みをおびた濃い茶色。

Munsell color system: 2.5Y4.5/2.4

こ‐ひつ【古筆】

①古人の筆跡。

②奈良時代から鎌倉時代にかけて書かれたすぐれた筆跡。特に和様の書や仮名書きのものをいう。桃山時代以後、手鑑製作など筆跡尊重に伴い、鑑賞用として愛好された。

③古筆見の略。

⇒こひつ‐か【古筆家】

⇒こひつ‐ぎれ【古筆切】

⇒こひつ‐け【古筆家】

⇒こひつ‐み【古筆見】

こひつ【古筆】

姓氏の一つ。

⇒こひつ‐りょうさ【古筆了佐】

ご‐ひつ【五筆】

両手・両足および口に筆をくわえて文字を書くこと。これを創めたとされる弘法大師を五筆和上わじょうという。

こひつ‐か【古筆家】

古筆鑑定の専門家。古筆見。→古筆了佐。

⇒こ‐ひつ【古筆】

こひつ‐ぎれ【古筆切】

巻子や冊子の形で伝えられた経典や歌書の断片。仮名書きの断片に限定していうこともある。幅仕立にしたり手鑑てかがみに押したりするために切断されたもの。そのゆかりの地名・所有者名などにちなんで高野切・本阿弥切などと呼ぶ。

⇒こ‐ひつ【古筆】

こび‐つ・く

〔自四〕

こびりつく。浮世風呂4「お飯まんまつぶが二つぶばかり、干飯ほしいになりて―・いたるかたち」

こび‐つ・く【媚び付く】

〔自四〕

こびて従う。おもねりつく。古事記上「大国主神に―・きて、三年に至るまで復奏かえりことまおさざりき」

こひつ‐け【古筆家】

江戸時代、古筆鑑定を専門の家業とする家柄。初代古筆了佐以下、13代に至る。

⇒こ‐ひつ【古筆】

こ‐ひっさきもとゆい【小引裂元結】‥ユヒ

小さいひっさきもとゆい。昔、奥女中が用いた。

こ‐ひつじ【小羊・子羊】

子供の羊。羊の子。力ないもののたとえにも用いる。「迷える―」

こびっちょ

身体のこづくりの人。また、小女こおんなを嘲っていう称。浄瑠璃、鬼一法眼三略巻「―めは何処いずこにと尋ぬる内に」

こひつ‐み【古筆見】

古筆の真偽を鑑定すること。また、その人。古筆。

⇒こ‐ひつ【古筆】

こひつ‐りょうさ【古筆了佐】‥レウ‥

古筆家の祖。本名、平沢弥四郎。近江の人。連歌と茶道に長じ、近衛前久・烏丸光広などに書画の鑑定を学び、関白豊臣秀次に「古筆」の姓をもらい、「琴山」の金印を受けて極印きわめいんとした。(1572〜1662)

⇒こひつ【古筆】

こ‐びと【小人】

①丈たけのきわめて低い人。侏儒しゅじゅ。

②伝説・物語などに出てくる体の小さい想像上の人間。一寸法師など。

③武家に使われた走り使いの者。江戸時代には職名となる。

⇒こびと‐がしら【小人頭】

⇒こびと‐かば【小人河馬】

⇒こびと‐がわ【小人革】

⇒こびと‐ぐみ【小人組】

⇒こびと‐じま【小人島】

⇒こびと‐しょう【小人症】

⇒こびと‐めつけ【小人目付】

こびと‐がしら【小人頭】

小人3を取り締まった役。

⇒こ‐びと【小人】

こびと‐かば【小人河馬】

カバ科の哺乳類。カバに似るが、ずっと小さく、体長1.7メートルほど。西アフリカのリベリアなどごく限られた地域にすむ。群れを作らず、あまり水に入らない。リベリア‐カバ。

コビトカバ

撮影:小宮輝之

⇒こ‐びと【小人】

こびと‐がわ【小人革】‥ガハ

上質の鹿のつくり革。古くは東北産をいい、近世は南方からの舶来品をいう。革足袋に用いた。

⇒こ‐びと【小人】

こびと‐ぐみ【小人組】

江戸時代、小人3の属した組。

⇒こ‐びと【小人】

こびと‐じま【小人島】

背の低い人ばかり住んでいるという想像上の島。

⇒こ‐びと【小人】

こびと‐しょう【小人症】‥シヤウ

身体の発育が妨げられ体格が異常に小さい状態。各部の均斉がとれているものと非均斉のものとがある。前者に原因不明の真性小人症と脳下垂体性小人症・甲状腺性小人症、後者にくる病・胎児性軟骨異栄養症など。

⇒こ‐びと【小人】

こびと‐めつけ【小人目付】

江戸幕府で、目付の指図を受けて、探偵、変事の立合い、牢屋敷の見回り、目付の遠国出張の随行などにあたった職。

⇒こ‐びと【小人】

こ‐びな【小雛】

小さい雛人形。

こ‐ひねり【紙捻・小捻】

コウヒネリの転。

ゴビノー【Josephe Arthur, Comte de Gobineau】

フランスの外交官・文筆家。伯爵。その著「人種不平等論」は、アーリア人種、特にゲルマン人種の優越を説き、人種差別思想の拠り所となった。(1816〜1882)

コピ‐ペ

コピー‐アンド‐ペーストの略。

こび‐へつら・う【媚び諂う】‥ヘツラフ

〔自五〕

人の気に入るように機嫌をとる。〈日葡辞書〉

ごび‐へんか【語尾変化】‥クワ

動詞・助動詞などが種々の機能に応じてその語尾の形を変えること。→活用

ご‐ひみつ【五秘密】

〔仏〕密教で、浄菩提心を体とする金剛薩埵さったと、煩悩を表す欲・触・愛・慢の四金剛菩薩の総称。煩悩即菩提の深秘を表現したもので、金剛界曼荼羅の理趣会に配される。

こ‐ひめ【小姫】

小さい娘を親しんでいう語。奥の細道「一人は―にて、名をかさねといふ」

こ‐ひも【小紐】

半臂はんぴの紐。→半臂(図)

こび‐もの【こび者】

才気のある者。教養のある者。仮名草子、為愚痴物語「―、物しりといはれ、ほまれをこのみ」

ご‐ひゃく【五百】

数の名。5の百倍。また、数の多いこと。

⇒ごひゃく‐かい【五百戒】

⇒ごひゃく‐ぎれ【五百切】

⇒ごひゃく‐しょう【五百生】

⇒ごひゃく‐じんでんごう【五百塵点劫】

⇒ごひゃくはちじゅう‐ねん【五百八十年】

⇒ごひゃく‐らかん【五百羅漢】

ごひゃく‐かい【五百戒】

〔仏〕比丘尼びくにの守るべき戒律。

⇒ご‐ひゃく【五百】

ごひゃく‐ぎれ【五百切】

誓文払いに、厚紙に五色縮緬ちりめんを暖簾のれんのように並べ下げたもの。

⇒ご‐ひゃく【五百】

こ‐びゃくしょう【小百姓】‥シヤウ

①わずかの田畑を耕作する農民。

②乙名おとな百姓に従属する小農民。下した百姓。

ごひゃく‐しょう【五百生】‥シヤウ

〔仏〕幾度となく迷いの世界に生まれかわること。徒然草「酒をとりて人に飲ませたる人、―が間手なき者に生る」

⇒ご‐ひゃく【五百】

ごひゃく‐じんでんごう【五百塵点劫】‥ヂン‥ゴフ

〔仏〕五百万億塵点劫の略。はかり知れない長い時間。法華経寿量品で、釈尊が成仏してから久遠であることを明らかにするためにいう。

⇒ご‐ひゃく【五百】

ごひゃくはちじゅう‐ねん【五百八十年】‥ジフ‥

祝儀に用いる数で、末の永いことを祝っていう語。御伽草子、猫の草子「此の君の御代、―の御齢をたもち給へと」

⇒ご‐ひゃく【五百】

ごひゃく‐らかん【五百羅漢】

〔仏〕釈尊滅後、遺教結集けつじゅう(第一結集)に、またカニシカ王の時、第四結集に来会した500人の羅漢。中国・日本では500人の羅漢に対する信仰が生じ、図像・彫像が作られた。五百応真。五百阿羅漢。

五百羅漢(川越・喜多院)

撮影:関戸 勇

⇒こ‐びと【小人】

こびと‐がわ【小人革】‥ガハ

上質の鹿のつくり革。古くは東北産をいい、近世は南方からの舶来品をいう。革足袋に用いた。

⇒こ‐びと【小人】

こびと‐ぐみ【小人組】

江戸時代、小人3の属した組。

⇒こ‐びと【小人】

こびと‐じま【小人島】

背の低い人ばかり住んでいるという想像上の島。

⇒こ‐びと【小人】

こびと‐しょう【小人症】‥シヤウ

身体の発育が妨げられ体格が異常に小さい状態。各部の均斉がとれているものと非均斉のものとがある。前者に原因不明の真性小人症と脳下垂体性小人症・甲状腺性小人症、後者にくる病・胎児性軟骨異栄養症など。

⇒こ‐びと【小人】

こびと‐めつけ【小人目付】

江戸幕府で、目付の指図を受けて、探偵、変事の立合い、牢屋敷の見回り、目付の遠国出張の随行などにあたった職。

⇒こ‐びと【小人】

こ‐びな【小雛】

小さい雛人形。

こ‐ひねり【紙捻・小捻】

コウヒネリの転。

ゴビノー【Josephe Arthur, Comte de Gobineau】

フランスの外交官・文筆家。伯爵。その著「人種不平等論」は、アーリア人種、特にゲルマン人種の優越を説き、人種差別思想の拠り所となった。(1816〜1882)

コピ‐ペ

コピー‐アンド‐ペーストの略。

こび‐へつら・う【媚び諂う】‥ヘツラフ

〔自五〕

人の気に入るように機嫌をとる。〈日葡辞書〉

ごび‐へんか【語尾変化】‥クワ

動詞・助動詞などが種々の機能に応じてその語尾の形を変えること。→活用

ご‐ひみつ【五秘密】

〔仏〕密教で、浄菩提心を体とする金剛薩埵さったと、煩悩を表す欲・触・愛・慢の四金剛菩薩の総称。煩悩即菩提の深秘を表現したもので、金剛界曼荼羅の理趣会に配される。

こ‐ひめ【小姫】

小さい娘を親しんでいう語。奥の細道「一人は―にて、名をかさねといふ」

こ‐ひも【小紐】

半臂はんぴの紐。→半臂(図)

こび‐もの【こび者】

才気のある者。教養のある者。仮名草子、為愚痴物語「―、物しりといはれ、ほまれをこのみ」

ご‐ひゃく【五百】

数の名。5の百倍。また、数の多いこと。

⇒ごひゃく‐かい【五百戒】

⇒ごひゃく‐ぎれ【五百切】

⇒ごひゃく‐しょう【五百生】

⇒ごひゃく‐じんでんごう【五百塵点劫】

⇒ごひゃくはちじゅう‐ねん【五百八十年】

⇒ごひゃく‐らかん【五百羅漢】

ごひゃく‐かい【五百戒】

〔仏〕比丘尼びくにの守るべき戒律。

⇒ご‐ひゃく【五百】

ごひゃく‐ぎれ【五百切】

誓文払いに、厚紙に五色縮緬ちりめんを暖簾のれんのように並べ下げたもの。

⇒ご‐ひゃく【五百】

こ‐びゃくしょう【小百姓】‥シヤウ

①わずかの田畑を耕作する農民。

②乙名おとな百姓に従属する小農民。下した百姓。

ごひゃく‐しょう【五百生】‥シヤウ

〔仏〕幾度となく迷いの世界に生まれかわること。徒然草「酒をとりて人に飲ませたる人、―が間手なき者に生る」

⇒ご‐ひゃく【五百】

ごひゃく‐じんでんごう【五百塵点劫】‥ヂン‥ゴフ

〔仏〕五百万億塵点劫の略。はかり知れない長い時間。法華経寿量品で、釈尊が成仏してから久遠であることを明らかにするためにいう。

⇒ご‐ひゃく【五百】

ごひゃくはちじゅう‐ねん【五百八十年】‥ジフ‥

祝儀に用いる数で、末の永いことを祝っていう語。御伽草子、猫の草子「此の君の御代、―の御齢をたもち給へと」

⇒ご‐ひゃく【五百】

ごひゃく‐らかん【五百羅漢】

〔仏〕釈尊滅後、遺教結集けつじゅう(第一結集)に、またカニシカ王の時、第四結集に来会した500人の羅漢。中国・日本では500人の羅漢に対する信仰が生じ、図像・彫像が作られた。五百応真。五百阿羅漢。

五百羅漢(川越・喜多院)

撮影:関戸 勇

⇒ご‐ひゃく【五百】

ご‐びゅう【誤謬】‥ビウ

あやまり。まちがい。「―を正す」

⇒ごびゅう‐すいり【誤謬推理】

ごびゅう‐すいり【誤謬推理】‥ビウ‥

〔論〕

①(fallacy)論理的な誤りを含む推理。→虚偽2。

②(Paralogismus ドイツ)特に、論理形式に関する無意識の過ちに基づいた推論。カントが、「純粋理性批判」の超越論的弁証論において、考える主体としての自我(霊魂)の単なる論理的統一から霊魂の諸特性を導出する推論を誤謬推理としたことが有名。

⇒ご‐びゅう【誤謬】

コピュラ【copula】

〔言〕(→)繋辞けいじ2に同じ。

こ‐ひょう【小兵】‥ヒヤウ

①弓勢ゆんぜいの弱いこと。謡曲、八島「この弓を敵に取られ、義経は―なりといはれんは」↔精兵せいびょう。

②身体の小さいこと。小柄。こづくり。平家物語11「那須太郎資高が子に与一宗高こそ―では候へども手はききて候」↔大兵だいひょう

こ‐ひょう【虎豹】‥ヘウ

①虎と豹。

②勇猛なもの。猛悪なもの。

こ‐ひょう【孤平】‥ヒヤウ

漢詩で、五言句の第2字目と七言句の第4字目に上下の仄そく字にはさまれた平ひょう字を一つだけ用いること。音の諧和を失うため、絶句・律詩ではこれを避けるのが規則。

こ‐ひょう【個票】‥ヘウ

個々の物事について、調査・評価などの内容を記入する用紙。

こ‐ひょう【瓠瓢】‥ヘウ

ひさご。ふくべ。

こ‐びょう【小俵】‥ベウ

小形のたわら。

こ‐びょう【古廟】‥ベウ

古いおたまや。古い神社。

ご‐びょう【五廟】‥ベウ

中国古代、諸侯の太祖の廟と二昭・二穆ぼくとの併称。昭は左方の廟で第2代・第4代のもの、穆は右方の廟で、第3代・第5代のもの。

ご‐びょう【御廟】‥ベウ

廟の尊敬語。

こ‐びょうし【小拍子】‥ビヤウ‥

①こきざみにとる拍子。

②雅楽の拍節用語。洋楽の「小節」に当たる。

こ‐びょうぶ【小屏風】‥ビヤウ‥

小形の屏風。

こ‐びら【小平】

〔建〕長方形のこと。ごひら。

こびり‐つ・く

〔自五〕

しっかりついて離れない。かたくくっつく。浮世床2「丹の粕かすは―・くし」。「光景が頭に―・く」

こ‐びる【小昼】

(コヒルとも)

①昼に近い時刻。

②飯時の中間にする食事。

③間食。おやつ。

こ・びる

〔自上一〕[文]こ・ぶ(上二)

①古ふるびる。年を経る。また、成熟する。玉塵抄17「若うては、かうはせぬ。年―・び熟しきつては、かうもする」。中華若木詩抄「百年二百年にては花も―・びぬものぞ。この寺は七百余年になれば花も見事なぞ」

②大人びる。こましゃくれる。蒙求抄5「十歳から―・びて家の事を治めたが、成人した人のやうにあつたぞ」

③学がある。教養がある。上品で嗜みがある。日本永代蔵5「少し―・びたる者にて、学力あれば」

④(漢語・漢音など)学があるようなことばを使う。気取る。軽口露がはなし「―・びたる口上うるさし」

⑤一風変わっている。一ひねりひねってある。しゃれている。日葡辞書「コビテイウ」。狂言、痺り「譲らうものも多からうに、―・びた物を譲り受けたなあ」。浄瑠璃、那須与市西海硯「母尼公の隠居屋敷、―・びた門口枝折戸に」

こ・びる【媚びる】

〔自上一〕[文]こ・ぶ(上二)

①相手の歓心を買うために、なまめかしい態度をする。いろっぽくふるまう。日本霊異記上「その女壮おとこに―・び馴なつき」。平家物語10「露に―・びたる花の御姿」

②相手に迎合しておもねる。へつらう。徒然草「人に恐れ、人に―・ぶるは、人の与ふる恥にあらず」。「上役に―・びる」

⇒ご‐ひゃく【五百】

ご‐びゅう【誤謬】‥ビウ

あやまり。まちがい。「―を正す」

⇒ごびゅう‐すいり【誤謬推理】

ごびゅう‐すいり【誤謬推理】‥ビウ‥

〔論〕

①(fallacy)論理的な誤りを含む推理。→虚偽2。

②(Paralogismus ドイツ)特に、論理形式に関する無意識の過ちに基づいた推論。カントが、「純粋理性批判」の超越論的弁証論において、考える主体としての自我(霊魂)の単なる論理的統一から霊魂の諸特性を導出する推論を誤謬推理としたことが有名。

⇒ご‐びゅう【誤謬】

コピュラ【copula】

〔言〕(→)繋辞けいじ2に同じ。

こ‐ひょう【小兵】‥ヒヤウ

①弓勢ゆんぜいの弱いこと。謡曲、八島「この弓を敵に取られ、義経は―なりといはれんは」↔精兵せいびょう。

②身体の小さいこと。小柄。こづくり。平家物語11「那須太郎資高が子に与一宗高こそ―では候へども手はききて候」↔大兵だいひょう

こ‐ひょう【虎豹】‥ヘウ

①虎と豹。

②勇猛なもの。猛悪なもの。

こ‐ひょう【孤平】‥ヒヤウ

漢詩で、五言句の第2字目と七言句の第4字目に上下の仄そく字にはさまれた平ひょう字を一つだけ用いること。音の諧和を失うため、絶句・律詩ではこれを避けるのが規則。

こ‐ひょう【個票】‥ヘウ

個々の物事について、調査・評価などの内容を記入する用紙。

こ‐ひょう【瓠瓢】‥ヘウ

ひさご。ふくべ。

こ‐びょう【小俵】‥ベウ

小形のたわら。

こ‐びょう【古廟】‥ベウ

古いおたまや。古い神社。

ご‐びょう【五廟】‥ベウ

中国古代、諸侯の太祖の廟と二昭・二穆ぼくとの併称。昭は左方の廟で第2代・第4代のもの、穆は右方の廟で、第3代・第5代のもの。

ご‐びょう【御廟】‥ベウ

廟の尊敬語。

こ‐びょうし【小拍子】‥ビヤウ‥

①こきざみにとる拍子。

②雅楽の拍節用語。洋楽の「小節」に当たる。

こ‐びょうぶ【小屏風】‥ビヤウ‥

小形の屏風。

こ‐びら【小平】

〔建〕長方形のこと。ごひら。

こびり‐つ・く

〔自五〕

しっかりついて離れない。かたくくっつく。浮世床2「丹の粕かすは―・くし」。「光景が頭に―・く」

こ‐びる【小昼】

(コヒルとも)

①昼に近い時刻。

②飯時の中間にする食事。

③間食。おやつ。

こ・びる

〔自上一〕[文]こ・ぶ(上二)

①古ふるびる。年を経る。また、成熟する。玉塵抄17「若うては、かうはせぬ。年―・び熟しきつては、かうもする」。中華若木詩抄「百年二百年にては花も―・びぬものぞ。この寺は七百余年になれば花も見事なぞ」

②大人びる。こましゃくれる。蒙求抄5「十歳から―・びて家の事を治めたが、成人した人のやうにあつたぞ」

③学がある。教養がある。上品で嗜みがある。日本永代蔵5「少し―・びたる者にて、学力あれば」

④(漢語・漢音など)学があるようなことばを使う。気取る。軽口露がはなし「―・びたる口上うるさし」

⑤一風変わっている。一ひねりひねってある。しゃれている。日葡辞書「コビテイウ」。狂言、痺り「譲らうものも多からうに、―・びた物を譲り受けたなあ」。浄瑠璃、那須与市西海硯「母尼公の隠居屋敷、―・びた門口枝折戸に」

こ・びる【媚びる】

〔自上一〕[文]こ・ぶ(上二)

①相手の歓心を買うために、なまめかしい態度をする。いろっぽくふるまう。日本霊異記上「その女壮おとこに―・び馴なつき」。平家物語10「露に―・びたる花の御姿」

②相手に迎合しておもねる。へつらう。徒然草「人に恐れ、人に―・ぶるは、人の与ふる恥にあらず」。「上役に―・びる」

しょう‐ふく【小腹】セウ‥🔗⭐🔉

しょう‐ふく【小腹】セウ‥

(→)下腹したはらに同じ。

ほ‐がみ【小腹】🔗⭐🔉

ほ‐がみ【小腹】

したはら。天草本伊曾保物語「きのふの暮ほどから―のあたりが刳くるやうに痛うて」

広辞苑に「小腹」で始まるの検索結果 1-6。