複数辞典一括検索+![]()

![]()

いわ‐ひば【岩桧葉・巻柏】イハ‥🔗⭐🔉

いわ‐ひば【岩桧葉・巻柏】イハ‥

イワヒバ科のシダ植物。西日本や小笠原諸島などの山地の岩上に生える。常緑で、枝は多数茎頂に束生、細小の鱗状葉を密生。小枝の先に胞子穂を出す。葉は湿気あればひろがり、乾けば巻縮。盆栽として栽培し、園芸品種も多い。イワマツ。

いわひば

お‐なもみ【葈耳・巻耳】ヲ‥🔗⭐🔉

お‐なもみ【葈耳・巻耳】ヲ‥

キク科の一年草。路傍の雑草。高さ約1.5メートル。葉には鋸歯きょしが多い。夏から初秋、帯緑色の小さな頭状花をつける。楕円形の果実はとげをもち、衣服などに付着して遠くに運ばれる。成熟した実を漢方で蒼耳子そうじしといい、発汗剤・鎮痛剤とする。〈[季]秋〉。〈書言字考節用集〉

オナモミ

撮影:関戸 勇

かん🔗⭐🔉

かん

(多くカンと表記。「貫」「巻」とも書く)握り鮨を数える語。1個ずつあるいは2個1組にいう。

かん【巻】クワン🔗⭐🔉

かん‐しき【巻式】クワン‥🔗⭐🔉

かん‐しき【巻式】クワン‥

俳諧で、連句諸体の一巻を成就する法式。

かん‐じく【巻軸】クワンヂク🔗⭐🔉

かん‐じく【巻軸】クワンヂク

①横に長く表装ひょうそうした軸物。まきもの。

②巻物の終りの、軸に近い所。一巻の末尾。

③巻中の秀逸な詩歌または俳句。

④役者評判記などで、各冊・各役柄の最後尾の位置。最高の評価や特別の扱いを示す。

⑤連判状などの最後に署名すること。

かん‐しゅ【巻首】クワン‥🔗⭐🔉

かん‐しゅ【巻首】クワン‥

巻物または書物の初め。巻頭。

かん‐じゅ【巻数】クワン‥🔗⭐🔉

かん‐じゅ【巻数】クワン‥

(カンズとも)

①〔仏〕供養や祈祷きとうのために読誦した経典・陀羅尼などの名と回数を書いた目録。寺院が願主に贈る。後に、これを木の枝などに付けたので、巻数一枝などという。源氏物語若菜上「忍びて侍る御祈りの―」

②祈祷師が中臣なかとみの祓の数祓かずばらえの度数を記し願主に贈ったもの。

③祈祷の札。

⇒かんじゅ‐ぎ【巻数木】

かんじゅ‐ぎ【巻数木】クワン‥🔗⭐🔉

かんじゅ‐ぎ【巻数木】クワン‥

巻数1を結びつける木の棒。今昔物語集24「―の様に削りたる木の」

⇒かん‐じゅ【巻数】

かん‐ず【巻数】クワン‥🔗⭐🔉

かん‐ず【巻数】クワン‥

⇒かんじゅ

かん‐すう【巻数】クワン‥🔗⭐🔉

かん‐すう【巻数】クワン‥

①(昔の書物は巻物まきものであったから)ひと続きのものの書籍の数。冊数さっすう。

②映画フィルム・録音テープなどの本数。

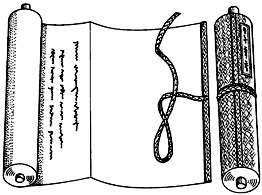

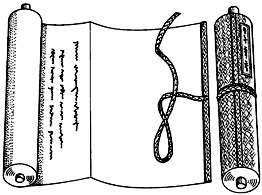

かんす‐ぼん【巻子本】クワン‥🔗⭐🔉

かんす‐ぼん【巻子本】クワン‥

(ケンスボンとも)書写または印刷した絹や紙を長く継ぎ合わせ、軸をつけて巻きこみ、絹や紙の表紙をつけた書物。巻物。巻本まきほん。

巻子本

かん‐とう【巻頭】クワン‥🔗⭐🔉

かん‐とう【巻頭】クワン‥

(古くカンドウとも)

①巻物・書物などの初め。巻首。「―論文」

②巻中の詩歌の最もすぐれたもの。

③物事の初め。

⇒かんとう‐げん【巻頭言】

かんとう‐げん【巻頭言】クワン‥🔗⭐🔉

かんとう‐げん【巻頭言】クワン‥

書物や雑誌などの最初に載せる短い文章。

⇒かん‐とう【巻頭】

かん‐び【巻尾】クワン‥🔗⭐🔉

かん‐び【巻尾】クワン‥

巻物または書籍の終り。

○巻を追うかんをおう🔗⭐🔉

○巻を追うかんをおう

書物を読み進めて行く。「巻を追って面白くなる」

⇒かん【巻】

くさ‐ひば【巻柏】🔗⭐🔉

くさ‐ひば【巻柏】

〔植〕イワヒバの別称。

けん‐うん【巻雲】🔗⭐🔉

けん‐うん【巻雲】

十種雲級の一つ。上層雲に属し、繊維状にかかる白雲。中緯度帯では5〜13キロメートルの高さに現れる。極めて小さい氷の結晶から成る。すじ雲。まきぐも。記号Ci →雲級(表)

巻雲

撮影:高橋健司

けんせき‐うん【巻積雲】🔗⭐🔉

けんせき‐うん【巻積雲】

十種雲級の一つ。上層雲に属し、白雲の小団塊が群集あるいは並列しているもの。中緯度帯では5〜13キロメートルの高さに形成し、氷晶や過冷却の状態にある水滴から成る。まだら雲。さば雲。いわし雲。記号Cc →雲級(表)

巻積雲

撮影:高橋健司

けんそう‐うん【巻層雲】🔗⭐🔉

けんそう‐うん【巻層雲】

十種雲級の一つ。上層雲に属し、淡い白色の雲で、ベール状を呈する。約5〜13キロメートルの高さに形成、氷の結晶から成る。記号Cs →雲級(表)

巻層雲

撮影:高橋健司

けん‐ちゃん【巻繊】🔗⭐🔉

けん‐ちゃん【巻繊】

⇒けんちん

けん‐ちん【巻繊・巻煎】🔗⭐🔉

けん‐ちん【巻繊・巻煎】

(チンは唐音。ケンチェン・ケンチャンとも)禅僧が中国から伝えた普茶料理の一つ。

①黒大豆のもやしをごま油で炒いり、湯葉で巻いて煮びたしにしたもの。

②大根・牛蒡ごぼう・人参・椎茸しいたけなどを繊切せんぎりにして油で炒り、くずした豆腐を加え湯葉などで巻き、油で揚げたもの。

③「けんちんじる」の略。

⇒けんちん‐じる【巻繊汁】

けんちん‐じる【巻繊汁】🔗⭐🔉

けんちん‐じる【巻繊汁】

くずした豆腐と繊切にした野菜を油で炒いためたものを実としたすまし汁。けんちん。

⇒けん‐ちん【巻繊・巻煎】

けん‐ぱく【巻柏】🔗⭐🔉

けん‐ぱく【巻柏】

〔植〕イワヒバの漢名。

へ‐そ【綜麻・巻子】🔗⭐🔉

へ‐そ【綜麻・巻子】

つむいだ糸をつないで、環状に幾重にも巻いたもの。古事記中「―紡麻おを針に貫ぬきて、その衣のすそに刺せ」

まかご【巻子・白薇】🔗⭐🔉

まかご【巻子・白薇】

ゼンマイの別称。〈新撰字鏡7〉

まき【巻き】🔗⭐🔉

まき【巻き】

①巻くこと。巻いたもの。「毛糸の―は緩い方がいい」「―鮨ずし」「海苔のり―」

②書画の巻物。転じて書籍、また、その区分。「―の一」

③俳諧の付合つけあいを長くつづけたもの。また、その書きもの。

④(女房詞)茅巻ちまき。粽。

⑤巻染まきぞめの略。

⑥巻いたものを数える語。また、巻いた回数を数える語。「釣糸2―」

⑦書物の巻数を数える語。古今和歌集序「すべて千うた、はた―」

まき【巻】🔗⭐🔉

まき【巻】

姓氏の一つ。

⇒まき‐りょうこ【巻菱湖】

まき‐あが・る【巻き上がる】🔗⭐🔉

まき‐あが・る【巻き上がる】

〔自五〕

①巻いて上にあがる。「砂塵が―・る」

②巻き終わった状態になる。すっかり巻いてしまう。

まき‐あげ【巻上げ・巻揚げ・捲上げ】🔗⭐🔉

まき‐あげ【巻上げ・巻揚げ・捲上げ】

まきあげること。

⇒まきあげ‐き【巻揚げ機・捲上げ機】

⇒まきあげ‐ほう【巻上げ法】

まきあげ‐ほう【巻上げ法】‥ハフ🔗⭐🔉

まきあげ‐ほう【巻上げ法】‥ハフ

土器成形の一方法。紐状にした粘土を巻き上げて形をつくる技法。輪積法わづみほうとともに紐作りともいう。

⇒まき‐あげ【巻上げ・巻揚げ・捲上げ】

まき‐あ・げる【巻き上げる・巻き揚げる・捲き上げる】🔗⭐🔉

まき‐あ・げる【巻き上げる・巻き揚げる・捲き上げる】

〔他下一〕[文]まきあ・ぐ(下二)

①巻いて上にひきあげる。まくりあげる。「すだれを―・げる」

②風が物を舞いあがらせる。「砂ぼこりを―・げる」

③すっかり巻いてしまう。

④奪いとる。だまして取り上げる。「金を―・げる」

まき‐あし【巻足】🔗⭐🔉

まき‐あし【巻足】

紀州流水泳術で、立泳ぎの足の使い方の一法。

まき‐いし【巻石】🔗⭐🔉

まき‐いし【巻石】

白石に他の色の巻線のあるもの。

まき‐い・る【巻き入る】🔗⭐🔉

まき‐い・る【巻き入る】

[一]〔自下二〕

ころがるようにして中にはいる。竹取物語「浪は船にうちかけつつ―・れ」

[二]〔他下二〕

⇒まきいれる(下一)

まき‐い・れる【巻き入れる】🔗⭐🔉

まき‐い・れる【巻き入れる】

〔他下一〕[文]まきい・る(下二)

巻いて中に入れる。枕草子28「狩衣のまへ―・れてもゐるべし」

まき‐おこ・す【巻き起こす】🔗⭐🔉

まき‐おこ・す【巻き起こす】

〔他五〕

①風が巻くようにしてほこりなどを吹きあげる。「砂塵を―・す」

②平静であった所に事をひき起こす。「論争を―・す」

まき‐おび【巻帯】🔗⭐🔉

まき‐おび【巻帯】

帯を結ばずに腰に巻きつけること。また、その帯。

まき‐がい【巻貝】‥ガヒ🔗⭐🔉

まき‐がい【巻貝】‥ガヒ

腹足類の軟体動物のうち、1個の螺旋らせん状に巻いた殻をもつものの総称。サザエ・タニシ・バイなどの前鰓ぜんさい類と、カタツムリなどの有肺類が中心。また、二枚貝や角貝に対して、広く腹足類全体を総称することもある。

まき‐かえ・す【巻き返す・捲き返す】‥カヘス🔗⭐🔉

まき‐かえ・す【巻き返す・捲き返す】‥カヘス

〔他五〕

①広げたものを元の巻いた状態に戻す。

②勢いを盛り返して反撃する。「劣勢を―・す」

まき‐がみ【巻紙】🔗⭐🔉

まき‐がみ【巻紙】

①半切紙はんきりがみを横に長く継ぎ合わせて巻いた書簡用の紙。

②ものを巻き包む紙。「タバコの―」

まき‐がみ【巻髪】🔗⭐🔉

まき‐がみ【巻髪】

①頭髪を束ねてぐるぐると巻くこと。また、その巻いた頭髪。

②馬のたてがみの根を首筋にそって点々と束ね結ぶこと。また、その束ねたたてがみ。

まき‐がり【巻狩】🔗⭐🔉

まき‐がり【巻狩】

狩場を四方から取り巻き、獣を中に追いつめて捕らえる狩猟。謡曲、夜討曾我「富士の―をさせられ候」

まき‐かわ【巻川】‥カハ🔗⭐🔉

まき‐かわ【巻川】‥カハ

湖・川などの限られた水面で、多数の漁船が同じ漁業(刺網・投網漁など)を一斉に行うもの。まきうち。

まき‐ぎぬ【巻絹】🔗⭐🔉

まき‐ぎぬ【巻絹】

軸に巻きつけた絹の反物。こしざし。平家物語10「長持三十枝に、葉金・染物・―風情の物を入れて」

まきぎぬ【巻絹】(作品名)🔗⭐🔉

まきぎぬ【巻絹】

能。巻絹を三熊野みくまのに納める使の男が、途中音無天神に歌を手向けて遅参するが、天神が巫女に憑いて罪を赦させる。

まき‐きゃはん【巻脚絆】🔗⭐🔉

まき‐きゃはん【巻脚絆】

脚絆の一種で、小幅の長い布を足に巻きしめて用いるもの。巻きゲートル。

まき‐ぎょう【巻経】‥ギヤウ🔗⭐🔉

まき‐ぎょう【巻経】‥ギヤウ

巻物にした経文。

まき‐ぐも【巻雲・捲雲】🔗⭐🔉

まき‐ぐも【巻雲・捲雲】

⇒けんうん

まき‐こ・む【巻き込む・捲き込む】🔗⭐🔉

まき‐こ・む【巻き込む・捲き込む】

〔他五〕

①巻いて中へ入れる。

②仲間に引き入れる。まきぞえにする。「騒動に―・まれる」

まき‐ざし【巻差・巻尺】🔗⭐🔉

まき‐ざし【巻差・巻尺】

(→)「まきじゃく」に同じ。

まき‐じく【巻軸】‥ヂク🔗⭐🔉

まき‐じく【巻軸】‥ヂク

①軸に巻いた書画。まきもの。

②物を巻きつける軸木。〈日葡辞書〉

まき‐じた【巻き舌】🔗⭐🔉

まき‐じた【巻き舌】

①舌の先を巻くようにして強く、また早口に言う口調。酒に酔った時、あるいは江戸っ子のもの言い。東海道中膝栗毛発端「残らず生酔となり―にて」。「―でまくしたてる」→べらんめえ口調。

②(→)切口上きりこうじょうに同じ。浮世草子、好色敗毒散「十五左衛門―にて、拙者儀は先年御長家に罷り有つて」

まき‐じゃく【巻尺】🔗⭐🔉

まき‐じゃく【巻尺】

円形の容器中に巻き込んであり、必要に応じて引き出して用いる目盛りをつけた紐状の物差し。布製・革製・鋼鉄製など。まきざし。「―で測る」

巻尺

提供:竹中大工道具館

まき‐しん【巻心】🔗⭐🔉

まき‐しん【巻心】

ランプの芯の火口ほくちのところを巻いたもの。↔平心ひらしん

まき‐す【巻き簾】🔗⭐🔉

まき‐す【巻き簾】

調理用の簾。主に竹製。海苔巻や出し巻き卵などを作るのに用いる。

まき‐スカート【巻きスカート】🔗⭐🔉

まき‐スカート【巻きスカート】

一枚の布を腰にまきつけ、両端を重ねて身につけるスカート。ラップ‐スカート。

まき‐ずし【巻き鮨】🔗⭐🔉

まき‐ずし【巻き鮨】

乾海苔や卵焼きなどで巻いたすし。〈[季]夏〉

まき‐ぜめ【巻攻め】🔗⭐🔉

まき‐ぜめ【巻攻め】

敵城を取り巻いて攻めること。包囲攻撃。

まき‐せん【巻線・捲線】🔗⭐🔉

まき‐せん【巻線・捲線】

コイルの訳語。

まき‐ぞえ【巻き添え】‥ゾヘ🔗⭐🔉

まき‐ぞえ【巻き添え】‥ゾヘ

①他人の罪に関係して罪をこうむること。連座。連累。また、他人の事件に巻き込まれて損害を受けること。かかりあい。そばづえ。江戸生艶気樺焼えどうまれうわきのかばやき「ほんの―で難儀さ」。「―を食う」

②入質いれじちの時の要求金額に対する担保の不足分を補う、たしまえ。浄瑠璃、傾城反魂香「―がいるならば、わしが繻子の帯もあり」

まき‐ぞめ【巻染】🔗⭐🔉

まき‐ぞめ【巻染】

絞り染の一種。絹または布を巻いた上から細い緒で固く巻き締めて染色し、緒を解けば締めた部分が白く残るようにしたもの。まき。

まき‐た・つ【巻き立つ】🔗⭐🔉

まき‐た・つ【巻き立つ】

〔他下二〕

①巻いて立てる。日葡辞書「カミ(髪)ヲマキタツル」

②盛んに巻く。しきりに巻く。

まき‐タバコ【巻煙草】🔗⭐🔉

まき‐タバコ【巻煙草】

葉巻はまき。また、紙巻かみまきタバコ。「―口にくはへて浪あらき磯の夜霧に立ちし女よ」(啄木)

まき‐だる【巻樽】🔗⭐🔉

まき‐だる【巻樽】

蕨縄わらびなわで巻いた進物用の酒樽。

まき‐つ・く【巻き付く】🔗⭐🔉

まき‐つ・く【巻き付く】

〔自五〕

巻いて他の物につく。からまりつく。まつわりつく。

まき‐つ・ける【巻き付ける】🔗⭐🔉

まき‐つ・ける【巻き付ける】

〔他下一〕[文]まきつ・く(下二)

物の周囲に巻き重ねる。巻いてくっつける。

まき‐づめ【巻き爪】🔗⭐🔉

まき‐づめ【巻き爪】

爪の角が内側に巻いて指に食い込んだ状態。また、そのような爪。多く足の親指に生じる。

まき‐づる【巻弦】🔗⭐🔉

まき‐づる【巻弦】

弓の弦の上を絹または麻の糸で巻き包んだもの。

まき‐と【巻斗】🔗⭐🔉

まき‐と【巻斗】

〔建〕肘木ひじきの上にある小さい斗形ますがた。

まきとり‐し【巻取紙】🔗⭐🔉

まきとり‐し【巻取紙】

抄紙機から帯状に連続して出てくる紙を、所定の幅・長さに巻き取ったもの。輪転印刷・紙加工などに使用。まきとりがみ。

まき‐と・る【巻き取る】🔗⭐🔉

まき‐と・る【巻き取る】

〔他五〕

他の物へ巻いて移し取る。「糸を―・る」

まき‐なみ【巻き波】🔗⭐🔉

まき‐なみ【巻き波】

波頭の部分が先行して屋根のように張り出し、巻くように砕ける波。

まきはた‐やま【巻機山】🔗⭐🔉

まきはた‐やま【巻機山】

新潟県南部、群馬県との境にある山。標高1967メートル。割引わりめき岳・牛ヶ岳を含めた三山の総称としてもいう。機織りの守護神の伝説がある。

まき‐ふで【巻筆】🔗⭐🔉

まき‐ふで【巻筆】

①芯しんを立てて紙を巻き、そのまわりに毛を植えて穂を作った筆。

②色糸などで軸を巻いて飾った筆。神戸市有馬ありまの名産。

まき‐ほぐ・す【巻き解す】🔗⭐🔉

まき‐ほぐ・す【巻き解す】

〔他四〕

敵城を取り巻いて落ちない時、その軍を解いて退く。甲陽軍鑑12「巻たる城を―・し」

まきむく‐やま【巻向山・纏向山】🔗⭐🔉

まきむく‐やま【巻向山・纏向山】

奈良県中部、桜井市北部の山。標高567メートル。痛足あなし山。(歌枕)

まき‐もど・す【巻き戻す】🔗⭐🔉

まき‐もど・す【巻き戻す】

〔他五〕

逆に巻いて元の状態に戻す。「フィルムを―・す」

まき‐りょうこ【巻菱湖】🔗⭐🔉

まき‐りょうこ【巻菱湖】

江戸後期の書家。幕末の三筆の一人。越後の人。名は大任、字は致遠。江戸に出て亀田鵬斎に学ぶ。欧陽詢・趙子昂・董其昌の書を学んで一家を成し、菱湖流と呼ばれた。(1777〜1843)

⇒まき【巻】

ま・く【巻く・捲く】🔗⭐🔉

ま・く【巻く・捲く】

[一]〔他五〕

①丸くまとめる。丸くたたむ。源氏物語須磨「みす―・きあげて、はしにいざなひ聞え給へば」。平家物語7「―・いて持たせられたる赤旗ざつと差し上げたり」。「しっぽを―・く」「ぜんまいを―・く」

②まわりにからみつける。万葉集17「沖つなみよせくる玉藻かたよりにかづらに作り妹がため手に―・きもちて」。古今著聞集20「蛇くちなわ檻をひしひしと―・きける」。平家物語5「馬の尾で柄―・いたる刀の、氷のやうなるを抜き出いて」。「足に包帯を―・く」

③渦状を示す。「とぐろを―・く」

④まわりをぐるりと取りかこむ。まわりをまわる。甲陽軍鑑6「つひに―・きたる城を―・きほぐし」。「霧に―・かれる」

⑤綱を巻いて引き上げる。巻き上げる。「錨いかりを―・く」

⑥登山で、悪場やピークを避けて山腹を迂回する。「滝を―・く」

⑦(「舌を―・く」の形で)驚く、驚嘆する意。平家物語4「上宰も恐れて舌を―・き」

⑧俳諧の付合つけあいをする。「百韻を―・く」

⑨(「管を―・く」の形で)酒に酔い、とりとめないことをくどくどという。東海道中膝栗毛3「酒に酔つた人は管を―・くが」

[二]〔自五〕

①渦状になる。うずまく。聞書集「ながれやらでつたの細江に―・くみづは船をぞむやふ五月雨の頃」

②呼吸が激しくなる。息がはずむ。日葡辞書「イキガマク」

[漢]巻🔗⭐🔉

巻 字形

筆順

筆順

〔己部6画/9画/教育/2012・342C〕

[卷] 字形

〔己部6画/9画/教育/2012・342C〕

[卷] 字形

〔卩部6画/8画/5043・524B〕

〔音〕カン〈クヮン〉(慣) ケン(呉)(漢)

〔訓〕まく・まき

[意味]

①まるめる。まく。(同)捲。「巻雲けんうん・席巻せっけん」

②まきもの。書物。「巻を措おく能あたわず」「巻頭言・巻子本かんすぼん・経巻・画巻」

③書物(の区分)・フィルムなどを数える語。まき。「第一巻・上巻・付巻・万巻」▶もと書物が巻き物になっていたところから。

④試験の答案。「圧巻」

[解字]

形声。「卷」の上半部「

〔卩部6画/8画/5043・524B〕

〔音〕カン〈クヮン〉(慣) ケン(呉)(漢)

〔訓〕まく・まき

[意味]

①まるめる。まく。(同)捲。「巻雲けんうん・席巻せっけん」

②まきもの。書物。「巻を措おく能あたわず」「巻頭言・巻子本かんすぼん・経巻・画巻」

③書物(の区分)・フィルムなどを数える語。まき。「第一巻・上巻・付巻・万巻」▶もと書物が巻き物になっていたところから。

④試験の答案。「圧巻」

[解字]

形声。「卷」の上半部「 」が音符で、両手で飯をまるめる形。下半部「

」が音符で、両手で飯をまるめる形。下半部「 」は、からだをまるくかがめる形。まるくまく意。

[下ツキ

圧巻・開巻・画巻・経巻・黄巻・詩巻・首巻・書巻・席巻・全巻・通巻・万巻・付巻・別巻

[難読]

巻柏いわひば・巻丹おにゆり

」は、からだをまるくかがめる形。まるくまく意。

[下ツキ

圧巻・開巻・画巻・経巻・黄巻・詩巻・首巻・書巻・席巻・全巻・通巻・万巻・付巻・別巻

[難読]

巻柏いわひば・巻丹おにゆり

筆順

筆順

〔己部6画/9画/教育/2012・342C〕

[卷] 字形

〔己部6画/9画/教育/2012・342C〕

[卷] 字形

〔卩部6画/8画/5043・524B〕

〔音〕カン〈クヮン〉(慣) ケン(呉)(漢)

〔訓〕まく・まき

[意味]

①まるめる。まく。(同)捲。「巻雲けんうん・席巻せっけん」

②まきもの。書物。「巻を措おく能あたわず」「巻頭言・巻子本かんすぼん・経巻・画巻」

③書物(の区分)・フィルムなどを数える語。まき。「第一巻・上巻・付巻・万巻」▶もと書物が巻き物になっていたところから。

④試験の答案。「圧巻」

[解字]

形声。「卷」の上半部「

〔卩部6画/8画/5043・524B〕

〔音〕カン〈クヮン〉(慣) ケン(呉)(漢)

〔訓〕まく・まき

[意味]

①まるめる。まく。(同)捲。「巻雲けんうん・席巻せっけん」

②まきもの。書物。「巻を措おく能あたわず」「巻頭言・巻子本かんすぼん・経巻・画巻」

③書物(の区分)・フィルムなどを数える語。まき。「第一巻・上巻・付巻・万巻」▶もと書物が巻き物になっていたところから。

④試験の答案。「圧巻」

[解字]

形声。「卷」の上半部「 」が音符で、両手で飯をまるめる形。下半部「

」が音符で、両手で飯をまるめる形。下半部「 」は、からだをまるくかがめる形。まるくまく意。

[下ツキ

圧巻・開巻・画巻・経巻・黄巻・詩巻・首巻・書巻・席巻・全巻・通巻・万巻・付巻・別巻

[難読]

巻柏いわひば・巻丹おにゆり

」は、からだをまるくかがめる形。まるくまく意。

[下ツキ

圧巻・開巻・画巻・経巻・黄巻・詩巻・首巻・書巻・席巻・全巻・通巻・万巻・付巻・別巻

[難読]

巻柏いわひば・巻丹おにゆり

広辞苑に「巻」で始まるの検索結果 1-83。もっと読み込む