複数辞典一括検索+![]()

![]()

おう‐へい【横柄】ワウ‥🔗⭐🔉

おう‐へい【横柄】ワウ‥

(「押柄おしから」の音読「押柄おうへい」から。「大柄」とも書く)おごりたかぶって無礼なこと。そうした態度。尊大。狂言、入間川「あの様に―に申す者はござらぬ」。「―な口をきく」

⇒横柄を捌く

○横柄を捌くおうへいをさばく🔗⭐🔉

○横柄を捌くおうへいをさばく

横柄にふるまう。狂言、祢宜山伏「只今某にあうて、大柄を捌きをるが」

⇒おう‐へい【横柄】

おう‐へん【応変】

[晋書孫楚伝「変に応じ窮すること無し」]情況に応じて適宜に処置すること。「臨機―」

おう‐へん【往返・往反】ワウ‥

行きと帰り。行き来。往復。おうばん。平家物語1「京中に満ち満ちて―しけり」

おうへん‐まい【黄変米】ワウ‥

カビの寄生によって黄色に変質した有毒米。カビの種類により肝障害・腎障害・神経障害・貧血等の中毒をおこす。

おう‐ぼ【王母】ワウ‥

祖母の尊敬語。多く故人にいう。また、帝王の母。↔王父

おう‐ぼ【応募】

募集に応ずること。「コンテストに―する」

⇒おうぼ‐かかく【応募価格】

⇒おうぼしゃ‐りまわり【応募者利回り】

おう‐ほう【王法】ワウハフ

①国王の法令。

②王たるものの道。→おうぼう

おうほう【応保】

[書経]平安後期、二条天皇朝の年号。永暦2年9月4日(1161年9月24日)改元、応保3年3月29日(1163年5月4日)長寛に改元。

おう‐ほう【応報】

〔仏〕善悪の行いに応じて吉凶・禍福のむくいを受けること。果報。「因果―」

⇒おうほうけい‐しゅぎ【応報刑主義】

おう‐ほう【往訪】ワウハウ

人をたずねて行くこと。訪問。↔来訪

おう‐ほう【押妨】アフハウ

(オウボウとも)押し入って乱暴したり、不当な課税をしたりすること。平家物語1「入部の―をとどめよ」

おう‐ほう【枉法】ワウハフ

私意を以て法の正理をまげて適用すること。

おう‐ほう【黄袍】ワウハウ

無位の者の着用する袍。こうほう。

おう‐ぼう【王法】ワウボフ

仏教で国王の法令を称する語。また、仏法に対して政治をいう語。

おう‐ぼう【横暴】ワウ‥

わがままで乱暴なこと。「―な振舞い」

おうほうけい‐しゅぎ【応報刑主義】

刑罰は犯罪により生じた害悪に対する応報であると考える立場。いわゆる旧派・古典学派。↔目的刑主義

⇒おう‐ほう【応報】

おうぼ‐かかく【応募価格】

公債・社債・株式などを募集する際、引受(応募)者が実際に払い込む金額。額面価格とは異なる。

⇒おう‐ぼ【応募】

おうぼしゃ‐りまわり【応募者利回り】‥マハリ

新規発行債券を発行価格で購入し、償還まで保有した場合の利回り。→発行者利回り

⇒おう‐ぼ【応募】

おう‐ぼつ【王勃】ワウ‥

初唐の詩人。字は子安。隋末の王通の孫。詩賦に秀で、「滕王閣序」が名高い。初唐の四傑の一人。著「王子安集」。(650〜676)

お‐うま【牡馬・雄馬】ヲ‥

おすの馬。

おう‐ま【黄麻】ワウ‥

(コウマとも)

①ツナソ(綱麻)の別称。

②(唐代に、黄麻紙に詔勅を書いたからいう)詔書。勅書。

⇒おうま‐し【黄麻紙】

おうま‐が‐とき【逢魔が時】アフ‥

(オオマガトキ(大禍時)の転。禍いの起こる時刻の意)夕方の薄暗い時。たそがれ。おまんがとき。おうまどき。

おうま‐し【黄麻紙】ワウ‥

ツナソの皮を原料にして漉すいた紙。写経に多く用いた。

⇒おう‐ま【黄麻】

おうみ【近江・淡海】アフミ

(アハウミの転。淡水湖の意で琵琶湖を指す)旧国名。今の滋賀県。江州。

⇒おうみ‐あきんど【近江商人】

⇒おうみ‐おんな【近江女】

⇒おうみ‐げんじ【近江源氏】

⇒おうみげんじ‐せんじんやかた【近江源氏先陣館】

⇒おうみ‐さるがく【近江猿楽】

⇒おうみ‐しょうにん【近江商人】

⇒おうみ‐じんぐう【近江神宮】

⇒おうみ‐せいじん【近江聖人】

⇒おうみ‐の‐うみ【近江の海】

⇒おうみ‐の‐おおつ‐の‐みや【近江大津宮】

⇒おうみ‐の‐おかね【近江のお兼】

⇒おうみ‐はちまん【近江八幡】

⇒おうみ‐はっけい【近江八景】

⇒おうみ‐ぶし【近江節】

⇒おうみ‐ぶな【近江鮒】

⇒おうみ‐ぼんち【近江盆地】

⇒おうみ‐りょう【近江令】

⇒近江泥棒伊勢乞食

おうみ【淡海】アフミ

姓氏の一つ。

⇒おうみ‐の‐みふね【淡海三船】

お‐うみ【苧績み】ヲ‥

苧の繊維をよりあわせて糸にすること。

⇒おうみ‐やど【苧績宿】

おうみ‐あきんど【近江商人】アフミ‥

近江出身の商人。室町時代に東海・北陸方面と京都を結ぶ商業活動を中心に発祥し、江戸時代には伊勢商人と共に多くの成功者を出した。江商ごうしょう。

⇒おうみ【近江・淡海】

おうみ‐おんな【近江女】アフミヲンナ

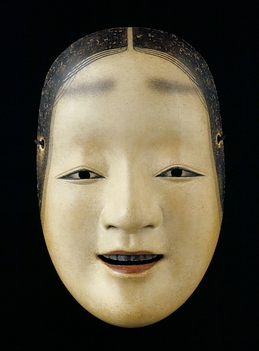

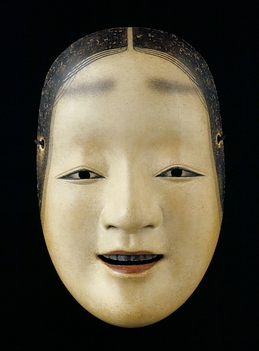

能面。やや卑俗であだっぽい女面。

近江女

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

⇒おうみ【近江・淡海】

おうみ‐げんじ【近江源氏】アフミ‥

宇多天皇から4代目の鎮守府将軍源成頼の子孫。近江国蒲生郡佐々木荘を本拠とした。佐々木高綱が最も有名。六角氏・京極氏もこの流。

⇒おうみ【近江・淡海】

おうみげんじ‐せんじんやかた【近江源氏先陣館】アフミ‥ヂン‥

浄瑠璃。近松半二ほか合作の時代物。1769年(明和6)初演。大坂冬の陣を鎌倉時代に仮託し、大坂城を近江城、真田信幸を佐々木盛綱、同幸村を高綱、千姫を時姫、秀頼を頼家に擬して脚色。8段目「盛綱陣屋」が有名。後に歌舞伎化。

⇒おうみ【近江・淡海】

おうみ‐さるがく【近江猿楽】アフミ‥

南北朝・室町時代に、近江の日吉神社に奉仕した6座の猿楽。山階・下坂・日吉の上3座、敏満寺みまじ・大森・酒人さかうどの下3座から成る。

⇒おうみ【近江・淡海】

おうみ‐しま【青海島】アヲミ‥

山口県の日本海沿岸、長門市仙崎の北方にある島。面積約15平方キロメートル。青海大橋によって本州とつながる。海食崖が発達。

青海島

撮影:佐藤 尚

⇒おうみ【近江・淡海】

おうみ‐げんじ【近江源氏】アフミ‥

宇多天皇から4代目の鎮守府将軍源成頼の子孫。近江国蒲生郡佐々木荘を本拠とした。佐々木高綱が最も有名。六角氏・京極氏もこの流。

⇒おうみ【近江・淡海】

おうみげんじ‐せんじんやかた【近江源氏先陣館】アフミ‥ヂン‥

浄瑠璃。近松半二ほか合作の時代物。1769年(明和6)初演。大坂冬の陣を鎌倉時代に仮託し、大坂城を近江城、真田信幸を佐々木盛綱、同幸村を高綱、千姫を時姫、秀頼を頼家に擬して脚色。8段目「盛綱陣屋」が有名。後に歌舞伎化。

⇒おうみ【近江・淡海】

おうみ‐さるがく【近江猿楽】アフミ‥

南北朝・室町時代に、近江の日吉神社に奉仕した6座の猿楽。山階・下坂・日吉の上3座、敏満寺みまじ・大森・酒人さかうどの下3座から成る。

⇒おうみ【近江・淡海】

おうみ‐しま【青海島】アヲミ‥

山口県の日本海沿岸、長門市仙崎の北方にある島。面積約15平方キロメートル。青海大橋によって本州とつながる。海食崖が発達。

青海島

撮影:佐藤 尚

おうみ‐しょうにん【近江商人】アフミシヤウ‥

⇒おうみあきんど。

⇒おうみ【近江・淡海】

おうみ‐じんぐう【近江神宮】アフミ‥

滋賀県大津市にある元官幣大社。祭神は天智天皇。1940年(昭和15)の創建。

近江神宮

撮影:的場 啓

おうみ‐しょうにん【近江商人】アフミシヤウ‥

⇒おうみあきんど。

⇒おうみ【近江・淡海】

おうみ‐じんぐう【近江神宮】アフミ‥

滋賀県大津市にある元官幣大社。祭神は天智天皇。1940年(昭和15)の創建。

近江神宮

撮影:的場 啓

⇒おうみ【近江・淡海】

おうみ‐せいじん【近江聖人】アフミ‥

中江藤樹の敬称。

⇒おうみ【近江・淡海】

⇒おうみ【近江・淡海】

おうみ‐せいじん【近江聖人】アフミ‥

中江藤樹の敬称。

⇒おうみ【近江・淡海】

⇒おうみ【近江・淡海】

おうみ‐げんじ【近江源氏】アフミ‥

宇多天皇から4代目の鎮守府将軍源成頼の子孫。近江国蒲生郡佐々木荘を本拠とした。佐々木高綱が最も有名。六角氏・京極氏もこの流。

⇒おうみ【近江・淡海】

おうみげんじ‐せんじんやかた【近江源氏先陣館】アフミ‥ヂン‥

浄瑠璃。近松半二ほか合作の時代物。1769年(明和6)初演。大坂冬の陣を鎌倉時代に仮託し、大坂城を近江城、真田信幸を佐々木盛綱、同幸村を高綱、千姫を時姫、秀頼を頼家に擬して脚色。8段目「盛綱陣屋」が有名。後に歌舞伎化。

⇒おうみ【近江・淡海】

おうみ‐さるがく【近江猿楽】アフミ‥

南北朝・室町時代に、近江の日吉神社に奉仕した6座の猿楽。山階・下坂・日吉の上3座、敏満寺みまじ・大森・酒人さかうどの下3座から成る。

⇒おうみ【近江・淡海】

おうみ‐しま【青海島】アヲミ‥

山口県の日本海沿岸、長門市仙崎の北方にある島。面積約15平方キロメートル。青海大橋によって本州とつながる。海食崖が発達。

青海島

撮影:佐藤 尚

⇒おうみ【近江・淡海】

おうみ‐げんじ【近江源氏】アフミ‥

宇多天皇から4代目の鎮守府将軍源成頼の子孫。近江国蒲生郡佐々木荘を本拠とした。佐々木高綱が最も有名。六角氏・京極氏もこの流。

⇒おうみ【近江・淡海】

おうみげんじ‐せんじんやかた【近江源氏先陣館】アフミ‥ヂン‥

浄瑠璃。近松半二ほか合作の時代物。1769年(明和6)初演。大坂冬の陣を鎌倉時代に仮託し、大坂城を近江城、真田信幸を佐々木盛綱、同幸村を高綱、千姫を時姫、秀頼を頼家に擬して脚色。8段目「盛綱陣屋」が有名。後に歌舞伎化。

⇒おうみ【近江・淡海】

おうみ‐さるがく【近江猿楽】アフミ‥

南北朝・室町時代に、近江の日吉神社に奉仕した6座の猿楽。山階・下坂・日吉の上3座、敏満寺みまじ・大森・酒人さかうどの下3座から成る。

⇒おうみ【近江・淡海】

おうみ‐しま【青海島】アヲミ‥

山口県の日本海沿岸、長門市仙崎の北方にある島。面積約15平方キロメートル。青海大橋によって本州とつながる。海食崖が発達。

青海島

撮影:佐藤 尚

おうみ‐しょうにん【近江商人】アフミシヤウ‥

⇒おうみあきんど。

⇒おうみ【近江・淡海】

おうみ‐じんぐう【近江神宮】アフミ‥

滋賀県大津市にある元官幣大社。祭神は天智天皇。1940年(昭和15)の創建。

近江神宮

撮影:的場 啓

おうみ‐しょうにん【近江商人】アフミシヤウ‥

⇒おうみあきんど。

⇒おうみ【近江・淡海】

おうみ‐じんぐう【近江神宮】アフミ‥

滋賀県大津市にある元官幣大社。祭神は天智天皇。1940年(昭和15)の創建。

近江神宮

撮影:的場 啓

⇒おうみ【近江・淡海】

おうみ‐せいじん【近江聖人】アフミ‥

中江藤樹の敬称。

⇒おうみ【近江・淡海】

⇒おうみ【近江・淡海】

おうみ‐せいじん【近江聖人】アフミ‥

中江藤樹の敬称。

⇒おうみ【近江・淡海】

広辞苑に「横柄」で始まるの検索結果 1-2。