複数辞典一括検索+![]()

![]()

ふく‐とく【福徳】🔗⭐🔉

ふく‐とく【福徳】

①善行およびそれによって得る福利。今昔物語集1「舎利弗は大智・―ましまして、国の中に供養を受け給ふに最もよし」

②財物にめぐまれること。幸福と利益。日葡辞書「フクトクニウマレタヒト」

⇒ふくとく‐えんまん【福徳円満】

⇒福徳の三年目

ふくとく【福徳】(年号)🔗⭐🔉

ふくとく【福徳】

私年号の一つ。1489年〜92年頃に用いられた。→私年号(表)

ふくとく‐えんまん【福徳円満】‥ヱン‥🔗⭐🔉

ふくとく‐えんまん【福徳円満】‥ヱン‥

幸福・利益に恵まれて、満ち足りていること。

⇒ふく‐とく【福徳】

○福徳の三年目ふくとくのさんねんめ

めったにない幸運に出会うこと。強めて「福徳の百年目」ともいう。

⇒ふく‐とく【福徳】

○福徳の三年目ふくとくのさんねんめ🔗⭐🔉

○福徳の三年目ふくとくのさんねんめ

めったにない幸運に出会うこと。強めて「福徳の百年目」ともいう。

⇒ふく‐とく【福徳】

ふく‐どくほん【副読本】

主となる教科書にそえて、補助的に用いる学習書。

ふくと‐じる【河豚汁】

(→)「ふぐじる」に同じ。〈[季]冬〉。「あら何ともなやきのふは過て―」(芭蕉)

⇒ふくと【河豚魚】

ふく‐としん【副都心】

大都市の中心部にある在来の都心に対して、その周辺に発生した副次的中心。東京における新宿・池袋・渋谷など。

ふく‐とみ【福富】

(→)富籤とみくじに同じ。

ふくとみぞうし【福富草子】‥ザウ‥

室町時代の御伽草子。絵巻物としても伝わる。作者不詳。放屁を特技とする男が富み栄えたのを、隣家の男がまねて失敗する物羨み説話。福富長者物語。

→文献資料[福富草子]

ぶく‐なおし【服直し】‥ナホシ

喪に服していた人が、喪を果たして通常の衣服に着かえること。ぶくぬぎ。源氏物語少女「御―の程などにも」

ふくなが【福永】

姓氏の一つ。

⇒ふくなが‐たけひこ【福永武彦】

ふくなが‐たけひこ【福永武彦】

小説家。福岡県生れ。東大仏文科卒。内部世界の真実を知的抒情で織りなす作風で登場。小説「風土」「草の花」「死の島」、評論「ゴーギャンの世界」など。(1918〜1979)

福永武彦

撮影:田沼武能

⇒ふくなが【福永】

ふく‐にち【復日】

暦注で、その月に配する五行と、その日の五行とが重なる日。吉事に用いるときは善いことが重なるが、嫁取り・葬送などは忌むという。重喪日。

ふく‐にん【復任】

①再びもとの官職に任ぜられること。

②父母の喪にあって官を解かれたものが、喪が明けて原職に復すること。↔服解ぶくげ

ぶく‐ぬぎ【服脱ぎ】

(→)「ぶくなおし」に同じ。

ふく‐の‐かみ【福の神】

福を授けるという神。ふくじん。七福神。「―が舞い込む」

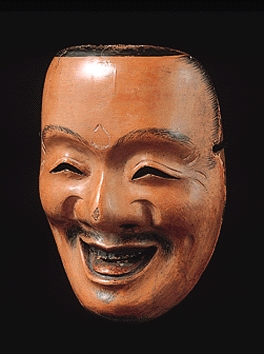

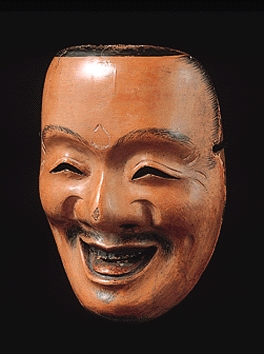

ふくのかみ【福の神】

狂言。脇狂言。福の神が供えの御酒みきに満足して、富貴になる心得を教える。

福の神

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

⇒ふくなが【福永】

ふく‐にち【復日】

暦注で、その月に配する五行と、その日の五行とが重なる日。吉事に用いるときは善いことが重なるが、嫁取り・葬送などは忌むという。重喪日。

ふく‐にん【復任】

①再びもとの官職に任ぜられること。

②父母の喪にあって官を解かれたものが、喪が明けて原職に復すること。↔服解ぶくげ

ぶく‐ぬぎ【服脱ぎ】

(→)「ぶくなおし」に同じ。

ふく‐の‐かみ【福の神】

福を授けるという神。ふくじん。七福神。「―が舞い込む」

ふくのかみ【福の神】

狂言。脇狂言。福の神が供えの御酒みきに満足して、富貴になる心得を教える。

福の神

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

ふくの‐じま【福野縞】

富山県西部、南砺市福野付近で製する縞木綿織物。文政(1818〜1830)年間に始まるという。

ふく‐ば【副馬】

必要に応じて主とする馬に代用するため、添えてひくうま。

ふく‐はい【伏拝】

ひれ伏しておがむこと。

ふく‐はい【復配】

配当を復活すること。

ふく‐はい【腹背】

①はらとせ。前面と背面。まえうしろ。「―に敵を受ける」

②心の中で背くこと。「面従―」

ふく‐はい【覆敗】

くつがえりやぶれること。

ふくの‐じま【福野縞】

富山県西部、南砺市福野付近で製する縞木綿織物。文政(1818〜1830)年間に始まるという。

ふく‐ば【副馬】

必要に応じて主とする馬に代用するため、添えてひくうま。

ふく‐はい【伏拝】

ひれ伏しておがむこと。

ふく‐はい【復配】

配当を復活すること。

ふく‐はい【腹背】

①はらとせ。前面と背面。まえうしろ。「―に敵を受ける」

②心の中で背くこと。「面従―」

ふく‐はい【覆敗】

くつがえりやぶれること。

⇒ふくなが【福永】

ふく‐にち【復日】

暦注で、その月に配する五行と、その日の五行とが重なる日。吉事に用いるときは善いことが重なるが、嫁取り・葬送などは忌むという。重喪日。

ふく‐にん【復任】

①再びもとの官職に任ぜられること。

②父母の喪にあって官を解かれたものが、喪が明けて原職に復すること。↔服解ぶくげ

ぶく‐ぬぎ【服脱ぎ】

(→)「ぶくなおし」に同じ。

ふく‐の‐かみ【福の神】

福を授けるという神。ふくじん。七福神。「―が舞い込む」

ふくのかみ【福の神】

狂言。脇狂言。福の神が供えの御酒みきに満足して、富貴になる心得を教える。

福の神

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

⇒ふくなが【福永】

ふく‐にち【復日】

暦注で、その月に配する五行と、その日の五行とが重なる日。吉事に用いるときは善いことが重なるが、嫁取り・葬送などは忌むという。重喪日。

ふく‐にん【復任】

①再びもとの官職に任ぜられること。

②父母の喪にあって官を解かれたものが、喪が明けて原職に復すること。↔服解ぶくげ

ぶく‐ぬぎ【服脱ぎ】

(→)「ぶくなおし」に同じ。

ふく‐の‐かみ【福の神】

福を授けるという神。ふくじん。七福神。「―が舞い込む」

ふくのかみ【福の神】

狂言。脇狂言。福の神が供えの御酒みきに満足して、富貴になる心得を教える。

福の神

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

ふくの‐じま【福野縞】

富山県西部、南砺市福野付近で製する縞木綿織物。文政(1818〜1830)年間に始まるという。

ふく‐ば【副馬】

必要に応じて主とする馬に代用するため、添えてひくうま。

ふく‐はい【伏拝】

ひれ伏しておがむこと。

ふく‐はい【復配】

配当を復活すること。

ふく‐はい【腹背】

①はらとせ。前面と背面。まえうしろ。「―に敵を受ける」

②心の中で背くこと。「面従―」

ふく‐はい【覆敗】

くつがえりやぶれること。

ふくの‐じま【福野縞】

富山県西部、南砺市福野付近で製する縞木綿織物。文政(1818〜1830)年間に始まるという。

ふく‐ば【副馬】

必要に応じて主とする馬に代用するため、添えてひくうま。

ふく‐はい【伏拝】

ひれ伏しておがむこと。

ふく‐はい【復配】

配当を復活すること。

ふく‐はい【腹背】

①はらとせ。前面と背面。まえうしろ。「―に敵を受ける」

②心の中で背くこと。「面従―」

ふく‐はい【覆敗】

くつがえりやぶれること。

広辞苑に「福徳」で始まるの検索結果 1-4。