複数辞典一括検索+![]()

![]()

は【葉】🔗⭐🔉

は‐いろ【葉色】🔗⭐🔉

は‐いろ【葉色】

葉の色。葉の色つや。

は‐おと【葉音】🔗⭐🔉

は‐おと【葉音】

葉が触れ合って発する音。

は‐がえ【葉替え】‥ガヘ🔗⭐🔉

は‐がえ【葉替え】‥ガヘ

木の葉が生えかわること。枕草子40「それしも―せぬためしにいはれたるもをかし」

は‐がき【葉書・端書】🔗⭐🔉

は‐がき【葉書・端書】

①紙片などに書きつけた覚書。

②郵便葉書の略。明治初期には郵便はがき印紙・はがき紙などとも称した。公文書では1883年(明治16)ごろから「葉書」と表記。

○羽が利くはがきく

羽振りがよい。勢力がある。幅が利く。

⇒は【羽】

は‐がく・る【葉隠る】🔗⭐🔉

は‐がく・る【葉隠る】

〔自下二〕

草木の葉の間にかくれる。為忠百首「峰しめてはやす梢に―・れて」

は‐がくれ【葉隠れ】🔗⭐🔉

は‐がくれ【葉隠れ】

木の葉の間にかくれること。はかげ。

はがくれ【葉隠】🔗⭐🔉

はがくれ【葉隠】

武士道を論じた書。佐賀藩士山本常朝つねとも(1659〜1719)の談話の筆録。11巻。1716年(享保1)頃成る。藩内外の武士の言行の批評を通じて武士の心構えを説く。葉隠聞書。葉隠集。葉隠論語。鍋島論語。

→文献資料[葉隠]

は‐かげ【葉陰】🔗⭐🔉

は‐かげ【葉陰】

草木の葉のかげ。

は‐かぜ【葉風】🔗⭐🔉

は‐かぜ【葉風】

草木の葉を吹き動かす風。千載和歌集秋「我が宿の荻の―の吹き変るらん」

は‐から‐め【葉から芽】🔗⭐🔉

は‐から‐め【葉から芽】

(葉の縁の不定芽から増殖するから)(→)セイロンベンケイの俗称。

はがれ‐びょう【葉枯病】‥ビヤウ🔗⭐🔉

はがれ‐びょう【葉枯病】‥ビヤウ

植物の病害。葉に灰白色・黄色・赤褐色などの斑点を生じ、それが次第に拡大してやがて葉全体が枯死する。通常、菌類の葉枯病菌によって起きるものをいう。イネ・トウモロコシのごま葉枯病など。

は‐ぎく【葉菊】🔗⭐🔉

は‐ぎく【葉菊】

襲かさねの色目。表は白、裏は青。

は‐ぎり【葉桐】🔗⭐🔉

は‐ぎり【葉桐】

江戸時代の金銀貨幣に極印ごくいんとして打った桐の葉の形。

は‐ぐさ【葉草】🔗⭐🔉

は‐ぐさ【葉草】

草の葉。くさば。

は‐ぐみ【葉組】🔗⭐🔉

は‐ぐみ【葉組】

華道の一技法。葉物で葉を組み合わせて形を作ること。

はぐろ‐そう【葉黒草】‥サウ🔗⭐🔉

はぐろ‐そう【葉黒草】‥サウ

キツネノマゴ科の多年草。樹陰に自生し、高さ約30センチメートル。暗緑色を帯び、葉は披針形。夏、淡紅紫色の小花を開く。

は‐げいとう【葉鶏頭】🔗⭐🔉

は‐げいとう【葉鶏頭】

ヒユ科の観賞用一年草。インド原産。茎の高さは90〜120センチメートル。葉は細長い楕円形、黄色や紅色・紫色の斑紋を持ち、非常に美しい。夏から秋に、黄緑色の微小な花を葉のつけ根に密生。アマランサス。鎌柄かまつか。漢名、雁来紅。〈[季]秋〉

ハゲイトウ

提供:OPO

は‐ごし【葉越し】🔗⭐🔉

は‐ごし【葉越し】

葉の間を通り越すこと。葉の隙間から透いて見えること。

は‐ごも【葉薦】🔗⭐🔉

は‐ごも【葉薦】

真菰まこもの葉を編んで作った薦。神前の案下あんかに敷く。散木奇歌集「柴の庵に―の囲ひそよめきて」

は‐ごろも【葉衣】🔗⭐🔉

は‐ごろも【葉衣】

木の葉で作ったころも。

は‐さき【葉先】🔗⭐🔉

は‐さき【葉先】

①葉の先端。ようせん。

②(→)「かいさき(櫂先)」2に同じ。

は‐ざくら【葉桜】🔗⭐🔉

は‐ざくら【葉桜】

①花が散って若葉が出はじめた頃の桜。〈[季]夏〉

②紋所の名。

は‐ざし【葉挿し】🔗⭐🔉

は‐ざし【葉挿し】

挿木法の一つ。接穂つぎほに葉を用い、不定芽を出させるもの。

は‐ざむらい【端侍・葉侍】‥ザムラヒ🔗⭐🔉

は‐ざむらい【端侍・葉侍】‥ザムラヒ

取るに足りないつまらぬ武士。はむしゃ。

は‐しょうが【葉生姜】‥シヤウ‥🔗⭐🔉

は‐しょうが【葉生姜】‥シヤウ‥

葉のついたままのショウガ。生食する。

は‐ずれ【葉擦れ】🔗⭐🔉

は‐ずれ【葉擦れ】

風などで草木の葉がすれ合い、音を立てること。

は‐だに【葉蜱・葉壁蝨】🔗⭐🔉

は‐だに【葉蜱・葉壁蝨】

ハダニ科のダニの総称。体長0.4〜0.6ミリメートル。卵形で赤色または黄色。液汁・葉緑体を吸収する害虫。ナミハダニ・ミカンハダニ・リンゴハダニ・スギノハダニなど種類が多い。アカダニ。

○肌に粟を生ずるはだにあわをしょうずる

突然の恐怖・冷気などで立毛筋が反射的に収縮し、肌に粟粒のようなぶつぶつが出る。鳥肌が立つ。総毛立つ。「―思い」

⇒はだ【肌・膚】

は‐タバコ【葉煙草】🔗⭐🔉

は‐タバコ【葉煙草】

収穫して乾燥を終わったタバコの葉。

は‐ちびき【葉血引】🔗⭐🔉

は‐ちびき【葉血引】

ハチビキ科の沿岸魚。全長約60センチメートル。体は細長く側扁。南日本に分布。チビキ。アカサバ。

は‐ぢゃ【葉茶】🔗⭐🔉

はぢゃ‐つぼ【葉茶壺】🔗⭐🔉

はぢゃ‐つぼ【葉茶壺】

葉茶を詰める茶入。狂言、茶壺「先づあれは―で御座る」

⇒は‐ぢゃ【葉茶】

はぢゃ‐みせ【葉茶店】🔗⭐🔉

はぢゃ‐みせ【葉茶店】

葉茶を売る商店。日本永代蔵4「程なく元手でかして―を手広く」

⇒は‐ぢゃ【葉茶】

はぢゃ‐や【葉茶屋】🔗⭐🔉

はぢゃ‐や【葉茶屋】

葉茶を売る家。水茶屋・料理茶屋などと区別していう。

⇒は‐ぢゃ【葉茶】

は‐つき【葉月・八月】🔗⭐🔉

は‐つき【葉月・八月】

⇒はづき

は‐づき【葉月・八月】🔗⭐🔉

は‐づき【葉月・八月】

(古くはハツキと清音)陰暦8月の異称。〈[季]秋〉

はつき‐とうば【葉付塔婆】‥タフ‥🔗⭐🔉

はつき‐とうば【葉付塔婆】‥タフ‥

年忌の最後として、多くは三十三年忌に墓場に立てる葉の付いたままの塔婆。杉仏。梢付塔婆うれつきとうば。

はっ‐ぱ【葉っぱ】🔗⭐🔉

はっ‐ぱ【葉っぱ】

草木の葉のくだけたいい方。

は‐とうがらし【葉唐辛子】‥タウ‥🔗⭐🔉

は‐とうがらし【葉唐辛子】‥タウ‥

食用とする唐辛子の若葉。佃煮つくだになどにする。

は‐なみ【葉並】🔗⭐🔉

は‐なみ【葉並】

多くの葉のそろうさま。葉の並び方。葉ぶり。曾丹集「上そよぐ竹の―のかたよるを」

は‐にんじん【葉人参】🔗⭐🔉

は‐にんじん【葉人参】

若葉を食用とする秋季のニンジン。

は‐ばえ【葉生え】🔗⭐🔉

は‐ばえ【葉生え】

葉の生い出ること。また、その葉。浄瑠璃、冥途飛脚「麦の―に風荒れて」

は‐ばち【葉蜂】🔗⭐🔉

は‐ばち【葉蜂】

ハバチ科および近縁の科のハチの総称。原始的な蜂で、成虫の腹部の基部はくびれていない。幼虫は胸脚と明確な腹脚を有し、植物の葉を食う。農林業の害虫となるものが少なくない。

ハバチ

撮影:海野和男

は‐ばな【葉花】🔗⭐🔉

は‐ばな【葉花】

シキミの異称。

は‐びょう【葉鋲】‥ビヤウ🔗⭐🔉

は‐びょう【葉鋲】‥ビヤウ

(→)鱗うろこ釘に同じ。

は‐びろ【葉広】🔗⭐🔉

は‐びろ【葉広】

①葉のひろがっていること。葉のひろいこと。また、その草木。古事記下「生ひだてる―斎ゆつ真椿」

②(女房詞)萵苣ちしゃをいう。

は‐ふたつ【葉二】🔗⭐🔉

は‐ふたつ【葉二】

(赤葉・青葉おのおの一つあるのでいう)雅楽の笛の名器。別名、鬼丸。

は‐ぶり【葉振り】🔗⭐🔉

は‐ぶり【葉振り】

葉の形。葉のようす。

は‐ぼたん【葉牡丹】🔗⭐🔉

は‐ぼたん【葉牡丹】

アブラナ科の多年草で、園芸上は一年草。ヨーロッパ原産。キャベツの一品種で観賞用。葉の色は白・黄・紫紅・鮮紅・淡紅など。葉は縮緬ちりめん状をなし、牡丹の花のように美しい。正月の装飾として使う。オランダ菜。牡丹菜。〈[季]冬〉

ハボタン

提供:OPO

は‐まき【葉巻】🔗⭐🔉

は‐まき【葉巻】

葉巻煙草の略。尾崎紅葉、金色夜叉「車の上に声して行過ぎし跡には、―の吸殻の捨てたるが赤く見えて煙れり」

⇒はまき‐タバコ【葉巻煙草】

はまき‐タバコ【葉巻煙草】🔗⭐🔉

はまき‐タバコ【葉巻煙草】

タバコの葉を刻まずに、巻いて作った巻タバコ。シガー。

葉巻煙草の製造(ハバナ)

撮影:小松義夫

⇒は‐まき【葉巻】

⇒は‐まき【葉巻】

⇒は‐まき【葉巻】

⇒は‐まき【葉巻】

はまき‐むし【葉捲虫】🔗⭐🔉

はまき‐むし【葉捲虫】

植物の葉を巻いてその中にすみ、これを食害する昆虫、特にチョウ目ハマキガ科の蛾の幼虫の総称。〈[季]夏〉

は‐みず【葉水】‥ミヅ🔗⭐🔉

は‐みず【葉水】‥ミヅ

植物の葉に軽く散水すること。根の機能が低下している際、乾燥を防ぐために行う。

は‐むけ【葉向け】🔗⭐🔉

は‐むけ【葉向け】

風が草木の葉を一方に吹き向けること。新古今和歌集秋「いつしかと荻の―の片よりにそそや秋とぞ風も聞ゆる」

は‐むし【葉虫・金花虫】🔗⭐🔉

は‐むし【葉虫・金花虫】

コウチュウ目ハムシ科の昆虫の総称。円形または楕円形で糸状の触角をもち、背面はふくらみ、腹面は扁平。滑らかで光沢が強い。成虫・幼虫ともに植物の葉を食害。種類が甚だ多い。イモサルハムシ・ウリハムシなど。

セモンジンガサハムシ

撮影:海野和男

アオカメノコハムシ

撮影:海野和男

アオカメノコハムシ

撮影:海野和男

アオカメノコハムシ

撮影:海野和男

アオカメノコハムシ

撮影:海野和男

は‐むしゃ【端武者・葉武者】🔗⭐🔉

は‐むしゃ【端武者・葉武者】

取るに足りない武者。雑兵ぞうひょう。こっぱむしゃ。平治物語「―は討ちて何かせん」

は‐むら【葉叢・葉群】🔗⭐🔉

は‐むら【葉叢・葉群】

こんもりと茂っている葉。

はむろ【葉室】🔗⭐🔉

はむろ【葉室】

姓氏の一つ。

⇒はむろ‐ときなが【葉室時長】

はむろ‐ときなが【葉室時長】🔗⭐🔉

はむろ‐ときなが【葉室時長】

平安末期から鎌倉初期の貴族。藤原氏。民部少輔であったという。「平家物語」ならびに「保元物語」「平治物語」の作者と伝えるが、確証はない。生没年未詳。

⇒はむろ【葉室】

は‐もの【端者・葉者】🔗⭐🔉

は‐もの【端者・葉者】

数えるに足りないつまらない者。

はもり‐の‐かみ【葉守の神】🔗⭐🔉

はもり‐の‐かみ【葉守の神】

樹木を守護するという神。柏の木に宿るという。枕草子40「柏木、いとをかし、―のいますらむもかしこし」

はやま【葉山】🔗⭐🔉

はやま【葉山】

江戸時代、大坂新町遊郭の東口にあった化粧品屋。浮世草子、御前義経記「―が油、和中散」

はやま【葉山】(地名)🔗⭐🔉

はやま【葉山】

神奈川県三浦半島の北西にある町。海岸保養地として知られ、夏季、海水浴場としてにぎわう。御用邸がある。

はやま【葉山】(姓氏)🔗⭐🔉

はやま【葉山】

姓氏の一つ。

⇒はやま‐よしき【葉山嘉樹】

はやま‐よしき【葉山嘉樹】🔗⭐🔉

はやま‐よしき【葉山嘉樹】

小説家。福岡県生れ。早大中退。プロレタリア文学の初期に活躍、のち主流を逸れた。作「淫売婦」「海に生くる人々」など。(1894〜1945)

⇒はやま【葉山】

は‐わけ【葉分け】🔗⭐🔉

は‐わけ【葉分け】

風・光・霜などが葉と葉との間をわけること。また、一枚一枚の葉。源氏物語藤袴「―の霜をけたずもあらなむ」

○葉を欠いて根を断つなはをかいてねをたつな🔗⭐🔉

○葉を欠いて根を断つなはをかいてねをたつな

枝葉を取り除いて、大切な根本までも滅ぼすようなことをするな。

⇒は【葉】

ひら‐で【枚手・葉手・葉盤】🔗⭐🔉

ひら‐で【枚手・葉手・葉盤】

数枚の柏かしわの葉を、細い竹釘で刺し止め、盤のようにした器。後世ではその形の土器かわらけをいい、木製・陶製もある。神饌の祭祀具として使用。ひらすき。古事記中「箸と―とを多さわに作りて」

ヤルカンド【葉爾羌】🔗⭐🔉

ヤルカンド【葉爾羌】

(Yarkand)中国新疆ウイグル自治区の西部、パミール高原の東麓にあるオアシス都市。古来、隊商交通の要地。莎車さしゃ。

よう【葉】エフ🔗⭐🔉

よう【葉】エフ

①木の葉の先や縁のようにとがっているところ。徒然草「これは―の入りて、木にて縁をしたりければ」

②葉のように薄く平たいもの。また、それを数える語。「写真1―」

③時代。世。「5世紀中―」

④千葉の略。

よう‐が【葉芽】エフ‥🔗⭐🔉

よう‐が【葉芽】エフ‥

発達して、茎・葉となるべき芽。一般に花芽より細い。

ようけい‐さい【葉茎菜】エフ‥🔗⭐🔉

ようけい‐さい【葉茎菜】エフ‥

主として、葉・花および茎を食用とする野菜の総称。ネギ・ニンニク・アスパラガス・ウド・セリ・クレソンの類。

よう‐けんえい【葉剣英】エフ‥🔗⭐🔉

よう‐けんえい【葉剣英】エフ‥

(Ye Jianying)中国の軍人・政治家。広東梅県出身。作戦家として知られ、紅軍学校長・人民解放軍総参謀長を歴任。革命後も、国防部長・党副主席などの要職を歴任。(1897〜1986)

よう‐こう‐そ【葉黄素】エフクワウ‥🔗⭐🔉

よう‐こう‐そ【葉黄素】エフクワウ‥

〔生〕(→)キサントフィルに同じ。

よう‐さい【葉菜】エフ‥🔗⭐🔉

よう‐さい【葉菜】エフ‥

主に葉を食用とする野菜。菜類。ほうれん草など。

よう‐さん【葉酸】エフ‥🔗⭐🔉

よう‐さん【葉酸】エフ‥

ビタミンB複合体の一つ。ホウレンソウなど一般に緑葉野菜中に含まれるのでこの名があり、動物の肝臓からも得られる。造血に有効。ビタミンM。

よう‐じょ【葉序】エフ‥🔗⭐🔉

よう‐しょう【葉鞘】エフセウ🔗⭐🔉

よう‐しょう【葉鞘】エフセウ

葉柄の下部が茎を抱いて鞘さや状をなしているもの。イネ・ススキなどに見られる。

よう‐しょうきん【葉紹鈞】エフセウ‥🔗⭐🔉

よう‐しょうきん【葉紹鈞】エフセウ‥

(Ye Shaojun)中国の教育家・小説家。字は聖陶、江蘇の人。文学研究会発起人となり文芸誌や国語教科書を編集。人民共和国建国後は教育行政の要職を歴任。作「小学教師」、童話集「かかし」。(1894〜1988)

ようじょう‐けい【葉状茎】エフジヤウ‥🔗⭐🔉

ようじょう‐けい【葉状茎】エフジヤウ‥

葉の形をし、葉緑素を持っていて同化作用を営む茎。ハナイカダ・ナギイカダ・サボテンなどに見られる。

⇒よう‐じょう【葉状】

ようじょう‐しょくぶつ【葉状植物】エフジヤウ‥🔗⭐🔉

ようじょう‐しょくぶつ【葉状植物】エフジヤウ‥

葉状体からなる植物。↔茎葉けいよう植物。

⇒よう‐じょう【葉状】

ようじょう‐たい【葉状体】エフジヤウ‥🔗⭐🔉

ようじょう‐たい【葉状体】エフジヤウ‥

(thallus)維管束を分化せず、茎がなく、平面的に広がって成長する植物体。藻類・蘚苔類などの生活体。蘚類を除外する場合もある。↔茎葉体

⇒よう‐じょう【葉状】

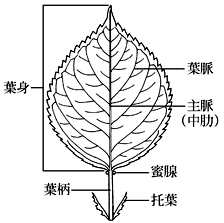

よう‐しん【葉身】エフ‥🔗⭐🔉

よう‐しん【葉身】エフ‥

葉の主部で、扁平・広大な部分。主として同化作用を営む部分。葉片。→葉(図)

よう‐せん【葉尖・葉先】エフ‥🔗⭐🔉

よう‐せん【葉尖・葉先】エフ‥

葉の先端部。植物の種類によってそれぞれ特徴的な形をもつ。葉端。葉頂。

よう‐てい【葉挺】エフ‥🔗⭐🔉

よう‐てい【葉挺】エフ‥

(Ye Ting)中国の軍人。広東恵陽出身。北伐・南昌蜂起に参加し、のち新四軍軍長。皖南かんなん事件で国民党軍に捕らえられ、釈放後に事故死。(1896〜1946)

よう‐にく【葉肉】エフ‥🔗⭐🔉

よう‐へい【葉柄】エフ‥🔗⭐🔉

よう‐へい【葉柄】エフ‥

葉の一部で葉身を茎に付着させる柄。→葉(図)

よう‐へん【葉片】エフ‥🔗⭐🔉

よう‐へん【葉片】エフ‥

(→)葉身ようしんに同じ。

[漢]葉🔗⭐🔉

葉 字形

筆順

筆順

〔艹部9画/12画/教育/4553・4D55〕

〔音〕ヨウ〈エフ〉・ショウ〈セフ〉(呉)(漢)

〔訓〕は

[意味]

①植物の、は。「葉脈・葉緑素・紅葉・落葉樹」

②①の形状に似て、うすく平たいもの。「胚葉はいよう・前頭葉・複葉機・粘葉装でっちょうそう」

③紙などの枚数を数える語。「数葉の小冊子」

④時代の一くぎり。世。「中葉・末葉」

▷固有名詞の場合は多く「ショウ」とよむ。「迦葉かしょう」

[解字]

形声。「艹」+音符「

〔艹部9画/12画/教育/4553・4D55〕

〔音〕ヨウ〈エフ〉・ショウ〈セフ〉(呉)(漢)

〔訓〕は

[意味]

①植物の、は。「葉脈・葉緑素・紅葉・落葉樹」

②①の形状に似て、うすく平たいもの。「胚葉はいよう・前頭葉・複葉機・粘葉装でっちょうそう」

③紙などの枚数を数える語。「数葉の小冊子」

④時代の一くぎり。世。「中葉・末葉」

▷固有名詞の場合は多く「ショウ」とよむ。「迦葉かしょう」

[解字]

形声。「艹」+音符「 」(=木の上に三枚のはがついている形)。

[下ツキ

一葉・闊葉樹・荷葉・観葉植物・金枝玉葉・後葉・紅葉・黄葉・広葉樹・梧葉・子葉・枝葉・針葉樹・托葉・単葉・中葉・粘葉・嫩葉・肺葉・胚葉・複葉・腐葉土・末葉・門葉・落葉

」(=木の上に三枚のはがついている形)。

[下ツキ

一葉・闊葉樹・荷葉・観葉植物・金枝玉葉・後葉・紅葉・黄葉・広葉樹・梧葉・子葉・枝葉・針葉樹・托葉・単葉・中葉・粘葉・嫩葉・肺葉・胚葉・複葉・腐葉土・末葉・門葉・落葉

筆順

筆順

〔艹部9画/12画/教育/4553・4D55〕

〔音〕ヨウ〈エフ〉・ショウ〈セフ〉(呉)(漢)

〔訓〕は

[意味]

①植物の、は。「葉脈・葉緑素・紅葉・落葉樹」

②①の形状に似て、うすく平たいもの。「胚葉はいよう・前頭葉・複葉機・粘葉装でっちょうそう」

③紙などの枚数を数える語。「数葉の小冊子」

④時代の一くぎり。世。「中葉・末葉」

▷固有名詞の場合は多く「ショウ」とよむ。「迦葉かしょう」

[解字]

形声。「艹」+音符「

〔艹部9画/12画/教育/4553・4D55〕

〔音〕ヨウ〈エフ〉・ショウ〈セフ〉(呉)(漢)

〔訓〕は

[意味]

①植物の、は。「葉脈・葉緑素・紅葉・落葉樹」

②①の形状に似て、うすく平たいもの。「胚葉はいよう・前頭葉・複葉機・粘葉装でっちょうそう」

③紙などの枚数を数える語。「数葉の小冊子」

④時代の一くぎり。世。「中葉・末葉」

▷固有名詞の場合は多く「ショウ」とよむ。「迦葉かしょう」

[解字]

形声。「艹」+音符「 」(=木の上に三枚のはがついている形)。

[下ツキ

一葉・闊葉樹・荷葉・観葉植物・金枝玉葉・後葉・紅葉・黄葉・広葉樹・梧葉・子葉・枝葉・針葉樹・托葉・単葉・中葉・粘葉・嫩葉・肺葉・胚葉・複葉・腐葉土・末葉・門葉・落葉

」(=木の上に三枚のはがついている形)。

[下ツキ

一葉・闊葉樹・荷葉・観葉植物・金枝玉葉・後葉・紅葉・黄葉・広葉樹・梧葉・子葉・枝葉・針葉樹・托葉・単葉・中葉・粘葉・嫩葉・肺葉・胚葉・複葉・腐葉土・末葉・門葉・落葉

広辞苑に「葉」で始まるの検索結果 1-92。もっと読み込む