複数辞典一括検索+![]()

![]()

しょう‐ぞく【装束】シヤウ‥🔗⭐🔉

しょう‐ぞく【装束】シヤウ‥

(古くはソウゾクとも)

①よそおうこと。身支度すること。

②衣服を着けること。また、その衣服。きもの。特に、束帯・衣冠・直衣のうしなどの服装。「白―」

③室内または庭などを装飾すること。かざりつけ。しつらえ。

⇒しょうぞく‐おさめ【装束納】

⇒しょうぞく‐し【装束司】

⇒しょうぞく‐の‐いえ【装束の家】

⇒しょうぞく‐のう【装束能】

⇒しょうぞく‐の‐か【装束の仮】

⇒しょうぞく‐の‐かさ【装束の傘】

⇒しょうぞく‐はじめ【装束始】

⇒しょうぞく‐びな【装束雛】

しょうぞく‐おさめ【装束納】シヤウ‥ヲサメ🔗⭐🔉

しょうぞく‐おさめ【装束納】シヤウ‥ヲサメ

近代まで、通常、夏には装束能を演じないので、その直前しおさめに催す能をいう。

⇒しょう‐ぞく【装束】

しょうぞく‐し【装束司】シヤウ‥🔗⭐🔉

しょうぞく‐し【装束司】シヤウ‥

古代、行幸・大嘗会だいじょうえ・御禊ごけい・大葬などの際、臨時に設けて装飾・設営をつかさどった職。

⇒しょう‐ぞく【装束】

しょうぞく‐の‐いえ【装束の家】シヤウ‥イヘ🔗⭐🔉

しょうぞく‐の‐いえ【装束の家】シヤウ‥イヘ

世々、装束のことをつかさどった三条・大炊御門おおいみかど・山科などの諸家。

⇒しょう‐ぞく【装束】

しょうぞく‐のう【装束能】シヤウ‥🔗⭐🔉

しょうぞく‐のう【装束能】シヤウ‥

正規の装束で演ずる能。↔袴能。

⇒しょう‐ぞく【装束】

しょうぞく‐の‐か【装束の仮】シヤウ‥🔗⭐🔉

しょうぞく‐の‐か【装束の仮】シヤウ‥

(「仮(假)」は「暇」)律令制で、地方官に赴任準備のため与えられた休暇。

⇒しょう‐ぞく【装束】

しょうぞく‐の‐かさ【装束の傘】シヤウ‥🔗⭐🔉

しょうぞく‐の‐かさ【装束の傘】シヤウ‥

装束を着けて外出する際、従者に持たせた傘。広さ8尺で、弓を持って馬にのる際、弓の濡れないほどの大きさのもの。

⇒しょう‐ぞく【装束】

しょうぞく‐はじめ【装束始】シヤウ‥🔗⭐🔉

しょうぞく‐はじめ【装束始】シヤウ‥

①装束を初めて着ける儀式。

②夏が終わり、秋になって初めて催す装束能。

⇒しょう‐ぞく【装束】

しょうぞく‐びな【装束雛】シヤウ‥🔗⭐🔉

しょうぞく‐びな【装束雛】シヤウ‥

次郎左衛門じろざえもん雛に似て、男に太刀がなく、女に天冠のない人形。

⇒しょう‐ぞく【装束】

そう【装】サウ🔗⭐🔉

そう【装】サウ

(呉音はショウ)装丁。「特―版」

そう‐か【装荷】サウ‥🔗⭐🔉

そう‐か【装荷】サウ‥

通信線路で、伝送路の減衰を小さくするため線路の途中にインダクタンスを挿入すること。

そう‐が【装画】サウグワ🔗⭐🔉

そう‐が【装画】サウグワ

書物の装丁に使われた絵。

そう‐ぐ【装具】サウ‥🔗⭐🔉

そう‐ぐ【装具】サウ‥

①化粧の道具。装身具。

②身につける武具。また、登山や医療などで装着する用具。

③室内の飾りつけに用いる道具。

そう‐けん【装剣】サウ‥🔗⭐🔉

そう‐けん【装剣】サウ‥

刀剣の柄つか・鐔つば・鞘さやなど、外の部分を保護・装飾すること。刀装。拵こしらえ。「―金具」

そう‐こう【装甲】サウカフ🔗⭐🔉

そう‐こう【装甲】サウカフ

①よろいを着て身仕度をすること。武装。

②敵弾に破られないために、船体・車体などに甲鉄板を張ること。「―車」

そう‐こう【装潢】サウクワウ🔗⭐🔉

そう‐こう【装潢】サウクワウ

(「潢」は紙を染める意)書画の表具。表装。

そう‐しょく【装飾】サウ‥🔗⭐🔉

そう‐しょく【装飾】サウ‥

美しくよそおいかざること。また、そのかざり、よそおい。かざりつけ。「―を施す」「室内―」

⇒そうしょく‐おん【装飾音】

⇒そうしょく‐か【装飾花】

⇒そうしょく‐きょう【装飾経】

⇒そうしょく‐こふん【装飾古墳】

⇒そうしょく‐し【装飾紙】

⇒そうしょく‐びじゅつ【装飾美術】

⇒そうしょく‐ひん【装飾品】

そうしょく‐おん【装飾音】サウ‥🔗⭐🔉

そうしょく‐おん【装飾音】サウ‥

(ornament)音楽の演奏に際し、快美感を与えるために旋律に付加する装飾的な音。前打音・回音・トリル・アルペッジョの類。

⇒そう‐しょく【装飾】

そうしょく‐か【装飾花】サウ‥クワ🔗⭐🔉

そうしょく‐か【装飾花】サウ‥クワ

花冠と萼がくだけが通常の花に較べ大型化、ときには色も鮮やかになった花。アジサイやヤブデマリなどにみられる。

⇒そう‐しょく【装飾】

そうしょく‐きょう【装飾経】サウ‥キヤウ🔗⭐🔉

そうしょく‐きょう【装飾経】サウ‥キヤウ

装飾の目的をもって写経された経巻。紺の料紙に金泥で書くものなど。→扇面法華経。

⇒そう‐しょく【装飾】

そうしょく‐こふん【装飾古墳】サウ‥🔗⭐🔉

そうしょく‐こふん【装飾古墳】サウ‥

横穴式石室や横穴の壁面に彩色画または浮彫・線刻などの装飾を施した古墳。九州中・北部に多い。壁画古墳。

⇒そう‐しょく【装飾】

そうしょく‐し【装飾紙】サウ‥🔗⭐🔉

そうしょく‐し【装飾紙】サウ‥

製本・包装・製函などに用いる装飾用の加工紙。

⇒そう‐しょく【装飾】

そうしょく‐びじゅつ【装飾美術】サウ‥🔗⭐🔉

そうしょく‐びじゅつ【装飾美術】サウ‥

装飾を目的とする美術。建造物・器具などの外観を飾ることを目的とする。

⇒そう‐しょく【装飾】

そうしょく‐ひん【装飾品】サウ‥🔗⭐🔉

そうしょく‐ひん【装飾品】サウ‥

装飾に用いる品物。

⇒そう‐しょく【装飾】

そうしん‐ぐ【装身具】サウ‥🔗⭐🔉

そうしん‐ぐ【装身具】サウ‥

装飾のために身につける工芸品。くし・かんざし・首飾り・カフスボタン・ネクタイ‐ピン・指輪などの類。アクセサリー。

そう‐ずく【装束】サウ‥🔗⭐🔉

そう‐ずく【装束】サウ‥

⇒しょうぞく

そう‐ず・く【装束く】サウ‥🔗⭐🔉

そう‐ず・く【装束く】サウ‥

〔自四〕

⇒そうぞく。宇津保物語国譲下「例よりもいとめでたく―・きて」

そうぞき‐た・つ【装束き立つ】サウ‥🔗⭐🔉

そうぞき‐た・つ【装束き立つ】サウ‥

[一]〔自四〕

さかんに装い飾る。宇津保物語国譲上「わらは、おとなは―・ちて待ち奉れど」

[二]〔他下二〕

さかんに装い飾らせる。枕草子151「殿上童の―・てられてありくもうつくし」

そう‐ぞく【装束】サウ‥🔗⭐🔉

そう‐ぞく【装束】サウ‥

⇒しょうぞく。竹取物語「たてる人どもは―の清らなること物にも似ず」

そう‐ぞ・く【装束く】サウ‥🔗⭐🔉

そう‐ぞ・く【装束く】サウ‥

〔自四〕

(「装束そうぞく」を活用させた語)しょうぞくを着る。よそおう。飾りつける。宇津保物語国譲下「いとめやすく―・きてのぼり給へり」

そう‐だん【装弾】サウ‥🔗⭐🔉

そう‐だん【装弾】サウ‥

銃砲に弾丸をこめること。

そう‐ち【装置】サウ‥🔗⭐🔉

そう‐ち【装置】サウ‥

ある目的のために機械・道具などを取り付けること。また、そのしかけ。「安全―」「舞台―」

⇒そうち‐さんぎょう【装置産業】

そうち‐さんぎょう【装置産業】サウ‥ゲフ🔗⭐🔉

そうち‐さんぎょう【装置産業】サウ‥ゲフ

生産工程で大型の装置が主要な設備となっている産業。石油化学工業など。

⇒そう‐ち【装置】

そう‐ちゃく【装着】サウ‥🔗⭐🔉

そう‐ちゃく【装着】サウ‥

衣服や防具などを身につけること。付属品を本体に取りつけること。

そう‐てい【装丁・装釘・装幀】サウ‥🔗⭐🔉

そう‐てい【装丁・装釘・装幀】サウ‥

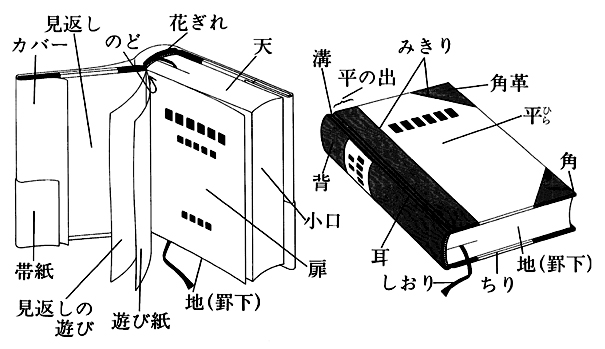

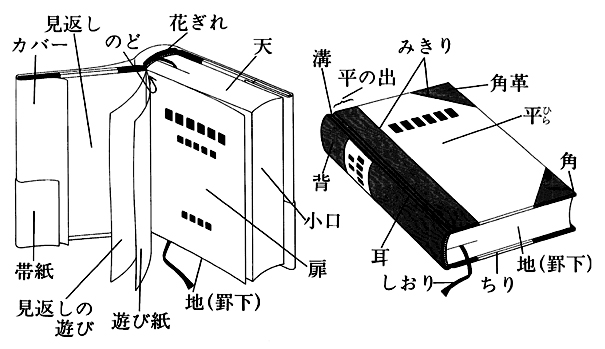

(本来は、装よそおい訂さだめる意の「装訂」が正しい用字。「幀」は字音タウで掛物の意)書物を綴じて表紙などをつけること。また、製本の仕上装飾すなわち表紙・見返し・扉・カバーなどの体裁から製本材料の選択までを含めて、書物の形式面の調和美をつくり上げる技術。また、その意匠。装本。

装丁

そう‐てい【装蹄】サウ‥🔗⭐🔉

そう‐てい【装蹄】サウ‥

馬に蹄鉄ていてつを装着すること。

そう‐てん【装填】サウ‥🔗⭐🔉

そう‐てん【装填】サウ‥

中につめこんで装置すること。「弾薬を―する」「フィルムの―」

そう‐にゅう【装入】サウニフ🔗⭐🔉

そう‐にゅう【装入】サウニフ

中に取りつけ、またはつめこむこと。

そう‐び【装備】サウ‥🔗⭐🔉

そう‐び【装備】サウ‥

兵器や備品をとりそろえること。(登山などの)身仕度をととのえること。また、その備品や道具。「―を点検する」

そう‐ほん【装本】サウ‥🔗⭐🔉

そう‐ほん【装本】サウ‥

本の表装。装丁。

そう‐やく【装薬】サウ‥🔗⭐🔉

そう‐やく【装薬】サウ‥

銃砲の弾丸を発射するため、銃砲の薬室内に火薬を装填そうてんすること。また、その火薬。発射薬。

よそい【装い】ヨソヒ🔗⭐🔉

よそい【装い】ヨソヒ

①とりそろえること。したくすること。また、そのもの。用意。準備。源氏物語明石「舟の―を設けて待ち侍りしに」

②かざること。つくろいたてること。装飾。源氏物語花散里「何ばかりの御―なくうちやつして」

③(きちんとつくろった)装束。衣裳。源氏物語末摘花「古体のゆゑづきたる御装束なれど、なほ若やかなる女の御―には似げなうおどろおどろしきこと」

④衣服・調度などのそろったものを数えるのに用いる語。そろい。「装束一―」

⑤器に盛った飲食物を数えるのに用いる語。はい。「手盛にて一―」

⑥用言。→装図よそいのかた。

⇒よそい‐ぐさ【装草】

⇒よそい‐ごと【装い言】

⇒よそい‐どころ【装い所】

⇒よそい‐の‐かた【装図】

よそい‐ぐさ【装草】ヨソヒ‥🔗⭐🔉

よそい‐ぐさ【装草】ヨソヒ‥

菊の異称。

⇒よそい【装い】

よそい‐ごと【装い言】ヨソヒ‥🔗⭐🔉

よそい‐ごと【装い言】ヨソヒ‥

うわべをうまくつくろうことば。つくりごと。

⇒よそい【装い】

よそい‐どころ【装い所】ヨソヒ‥🔗⭐🔉

よそい‐どころ【装い所】ヨソヒ‥

飲食物の、器に盛りつけるべきところ。狂言、鱸庖丁「是も―をよそうて、そなたへもおまさうず」

⇒よそい【装い】

よそい‐の‐かた【装図】ヨソヒ‥🔗⭐🔉

よそい‐の‐かた【装図】ヨソヒ‥

(「装」は今日いう用言に当たる)富士谷成章の「脚結抄あゆいしょう」中にある動詞・形容詞の活用表。

⇒よそい【装い】

よそ・う【装う】ヨソフ🔗⭐🔉

よそ・う【装う】ヨソフ

〔他五〕

①したくをする。取り揃えて準備する。万葉集10「年に―・ふ吾が舟こがむ天の河風は吹くとも浪立つなゆめ」。源氏物語絵合「女房のさぶらひにおまし―・はせて」

②(身なりなどを)つくろう。飾る。また、風情ふぜいを添える。万葉集2「山吹の立ち―・ひたる山清水酌くみに行かめど道のしらなく」

③飲食物を整え、用意する。転じて、飲食物をすくって器に盛る。平家物語8「田舎合子の極めて大きにくぼかりけるに、飯はんうづたかく―・ひ、御菜三種して、平茸の汁で参らせたり」

よそおい【装い】ヨソホヒ🔗⭐🔉

よそおい【装い】ヨソホヒ

①取り揃えること。支度。準備。「旅の―」

②外観や身なりなどを美しく飾りととのえること。装飾。装束。夫木和歌抄19「たをやめの飾る朝日の―に」。「―を凝こらす」「―を新たにする」

③様子。おもむき。風情ふぜい。源氏物語若菜上「何となく所せき身の―にて」。堀河百首雑「吉野なる大川水の―は」

よそお・う【装う】ヨソホフ🔗⭐🔉

よそお・う【装う】ヨソホフ

〔他五〕

(「装よそう」の転)

①したくをする。準備をする。

②飾りととのえる。容儀をととのえる。平家物語8「王公卿相、花の袂を―・ひ玉の轡くつばみを並べ」。奥の細道「その気色…美人の顔かんばせを―・ふ」。「はでに―・う」

③ふりをする。見せかける。「平静を―・う」「客を―・う」

よそお・し【装ほし】ヨソホシ🔗⭐🔉

よそお・し【装ほし】ヨソホシ

〔形シク〕

装いがおごそかで美々しい。ものものしい。源氏物語行幸「みゆきに劣らず―・しく」

よそもの‐どころ【装物所】🔗⭐🔉

よそもの‐どころ【装物所】

(ヨソヒモノドコロの約か)節会せちえなどの時、紫宸殿の内に、屏風でかこい倚子いしを立てて天皇が装束をつけた所。

よそ・る【装る】🔗⭐🔉

よそ・る【装る】

〔他五〕

(「よそう」と「もる」との混交した語)飲食物を器に盛る。

[漢]装🔗⭐🔉

装 字形

筆順

筆順

〔衣(衤)部6画/12画/教育/3385・4175〕

[裝] 字形

〔衣(衤)部6画/12画/教育/3385・4175〕

[裝] 字形

〔衣(衤)部7画/13画/7470・6A66〕

〔音〕ソウ〈サウ〉(漢) ショウ〈シャウ〉(呉)

〔訓〕よそおう

[意味]

衣服をつけて身ごしらえをする。よそおう。よそおい。「服装・旅装・武装・装束しょうぞく・装病(=病気のふりをする)」。しかけをとりつける。ととのえる。かざる。「装飾・装置・装塡そうてん・表装・新装」

[解字]

形声。「衣」+音符「壯」(=すらりと背の高い男)。すらりと形よく衣服を身につける意。一説に、「壯」を、つつむ、しまう意に解し、衣服で身をつつむ意とする。

[下ツキ

衣装・改装・外装・仮装・偽装・擬装・艤装・軍装・軽装・行装・女装・新装・正装・盛装・男装・塗装・内装・表装・裱装・服装・武装・扮装・変装・包装・舗装・洋装・略装・旅装・礼装・和装

〔衣(衤)部7画/13画/7470・6A66〕

〔音〕ソウ〈サウ〉(漢) ショウ〈シャウ〉(呉)

〔訓〕よそおう

[意味]

衣服をつけて身ごしらえをする。よそおう。よそおい。「服装・旅装・武装・装束しょうぞく・装病(=病気のふりをする)」。しかけをとりつける。ととのえる。かざる。「装飾・装置・装塡そうてん・表装・新装」

[解字]

形声。「衣」+音符「壯」(=すらりと背の高い男)。すらりと形よく衣服を身につける意。一説に、「壯」を、つつむ、しまう意に解し、衣服で身をつつむ意とする。

[下ツキ

衣装・改装・外装・仮装・偽装・擬装・艤装・軍装・軽装・行装・女装・新装・正装・盛装・男装・塗装・内装・表装・裱装・服装・武装・扮装・変装・包装・舗装・洋装・略装・旅装・礼装・和装

筆順

筆順

〔衣(衤)部6画/12画/教育/3385・4175〕

[裝] 字形

〔衣(衤)部6画/12画/教育/3385・4175〕

[裝] 字形

〔衣(衤)部7画/13画/7470・6A66〕

〔音〕ソウ〈サウ〉(漢) ショウ〈シャウ〉(呉)

〔訓〕よそおう

[意味]

衣服をつけて身ごしらえをする。よそおう。よそおい。「服装・旅装・武装・装束しょうぞく・装病(=病気のふりをする)」。しかけをとりつける。ととのえる。かざる。「装飾・装置・装塡そうてん・表装・新装」

[解字]

形声。「衣」+音符「壯」(=すらりと背の高い男)。すらりと形よく衣服を身につける意。一説に、「壯」を、つつむ、しまう意に解し、衣服で身をつつむ意とする。

[下ツキ

衣装・改装・外装・仮装・偽装・擬装・艤装・軍装・軽装・行装・女装・新装・正装・盛装・男装・塗装・内装・表装・裱装・服装・武装・扮装・変装・包装・舗装・洋装・略装・旅装・礼装・和装

〔衣(衤)部7画/13画/7470・6A66〕

〔音〕ソウ〈サウ〉(漢) ショウ〈シャウ〉(呉)

〔訓〕よそおう

[意味]

衣服をつけて身ごしらえをする。よそおう。よそおい。「服装・旅装・武装・装束しょうぞく・装病(=病気のふりをする)」。しかけをとりつける。ととのえる。かざる。「装飾・装置・装塡そうてん・表装・新装」

[解字]

形声。「衣」+音符「壯」(=すらりと背の高い男)。すらりと形よく衣服を身につける意。一説に、「壯」を、つつむ、しまう意に解し、衣服で身をつつむ意とする。

[下ツキ

衣装・改装・外装・仮装・偽装・擬装・艤装・軍装・軽装・行装・女装・新装・正装・盛装・男装・塗装・内装・表装・裱装・服装・武装・扮装・変装・包装・舗装・洋装・略装・旅装・礼装・和装

広辞苑に「装」で始まるの検索結果 1-53。