複数辞典一括検索+![]()

![]()

すず【鈴】🔗⭐🔉

すずか【鈴鹿】(地名)🔗⭐🔉

すずか【鈴鹿】

三重県北部の市。伊勢の国府・国分寺があった。自動車レース場の鈴鹿サーキットがある。人口19万3千。

伊勢国分寺跡

撮影:的場 啓

鈴鹿サーキット

撮影:的場 啓

鈴鹿サーキット

撮影:的場 啓

⇒すずか‐さんみゃく【鈴鹿山脈】

⇒すずか‐とうげ【鈴鹿峠】

⇒すずか‐の‐せき【鈴鹿関】

⇒すずか‐さんみゃく【鈴鹿山脈】

⇒すずか‐とうげ【鈴鹿峠】

⇒すずか‐の‐せき【鈴鹿関】

鈴鹿サーキット

撮影:的場 啓

鈴鹿サーキット

撮影:的場 啓

⇒すずか‐さんみゃく【鈴鹿山脈】

⇒すずか‐とうげ【鈴鹿峠】

⇒すずか‐の‐せき【鈴鹿関】

⇒すずか‐さんみゃく【鈴鹿山脈】

⇒すずか‐とうげ【鈴鹿峠】

⇒すずか‐の‐せき【鈴鹿関】

すず‐がえる【鈴蛙】‥ガヘル🔗⭐🔉

すず‐がえる【鈴蛙】‥ガヘル

カエルの一種。水辺に多く、小形で、体長4センチメートルほど。体の背面は青または褐色、黒い疣いぼが多い。腹面は赤く、黒色斑点が散在して美しい。中国東北部・朝鮮半島などに産する。

スズガエル

提供:東京動物園協会

すず‐かけ【篠懸・鈴掛】🔗⭐🔉

すず‐かけ【篠懸・鈴掛】

①修験者しゅげんじゃが着る、直垂ひたたれと同じ形の麻の衣。深山の篠すずの露を防ぐためのものという。すずかけごろも。

篠懸

②能楽で、山伏の扮装に付属する結袈裟ゆいげさのこと。

③〔植〕(→)スズカケノキに同じ。

⇒すずかけ‐ごろも【篠懸衣】

⇒すずかけ‐の‐き【篠懸の木】

②能楽で、山伏の扮装に付属する結袈裟ゆいげさのこと。

③〔植〕(→)スズカケノキに同じ。

⇒すずかけ‐ごろも【篠懸衣】

⇒すずかけ‐の‐き【篠懸の木】

②能楽で、山伏の扮装に付属する結袈裟ゆいげさのこと。

③〔植〕(→)スズカケノキに同じ。

⇒すずかけ‐ごろも【篠懸衣】

⇒すずかけ‐の‐き【篠懸の木】

②能楽で、山伏の扮装に付属する結袈裟ゆいげさのこと。

③〔植〕(→)スズカケノキに同じ。

⇒すずかけ‐ごろも【篠懸衣】

⇒すずかけ‐の‐き【篠懸の木】

すずか‐さんみゃく【鈴鹿山脈】🔗⭐🔉

すずか‐さんみゃく【鈴鹿山脈】

三重・滋賀県境に南北に連なる山脈。最高峰は御池岳おいけがたけで、標高1247メートル。北勢アルプス。

⇒すずか【鈴鹿】

すずか‐とうげ【鈴鹿峠】‥タウゲ🔗⭐🔉

すずか‐とうげ【鈴鹿峠】‥タウゲ

三重県亀山市と滋賀県甲賀こうか市の境にある、鈴鹿山脈南端の峠。標高357メートル(旧峠は378メートル)。古来、箱根と共に東海道の難所。

鈴鹿峠

撮影:的場 啓

⇒すずか【鈴鹿】

⇒すずか【鈴鹿】

⇒すずか【鈴鹿】

⇒すずか【鈴鹿】

すずがね‐の【鈴が音の】🔗⭐🔉

すずがね‐の【鈴が音の】

〔枕〕

駅鈴えきれいを振り鳴らすことから「はゆまうまや(早馬駅)」にかかる。

すずか‐の‐せき【鈴鹿関】🔗⭐🔉

すずか‐の‐せき【鈴鹿関】

三関の一つ。701年(大宝1)開設。三重県亀山市関町付近に比定される。東国への交通の要衝。789年(延暦8)廃止。

⇒すずか【鈴鹿】

すず‐がも【鈴鴨】🔗⭐🔉

すず‐がも【鈴鴨】

カモの一種。中形で、雄は頭から胸にかけ緑色光沢のある黒色、他はほぼ灰色で美しい。雌はほぼ褐色で嘴くちばしの根本は白色。東部シベリア・カムチャツカなどで繁殖し、秋、日本に渡来する海鴨。雌を俗に鼻白羽白はなじろはじろという。

スズガモ

撮影:小宮輝之

すずがもり【鈴ヶ森】🔗⭐🔉

すずがもり【鈴ヶ森】

①江戸時代、東海道筋、品川の南、刑場があった地。今の東京都品川区南大井2丁目付近。

②歌舞伎脚本。白井権八と幡随院長兵衛との鈴ヶ森出会いを主題とするもの。浄瑠璃「驪山めぐろ比翼塚」の中の巻から歌舞伎に移され、現在は「浮世柄づか比翼稲妻」が著名。

すずき【鈴木】🔗⭐🔉

すずき【鈴木】

姓氏の一つ。

⇒すずき‐あきら【鈴木朖】

⇒すずき‐うめたろう【鈴木梅太郎】

⇒すずき‐かんたろう【鈴木貫太郎】

⇒すずき‐きいつ【鈴木其一】

⇒すずき‐きさぶろう【鈴木喜三郎】

⇒すずき‐しげたね【鈴木重胤】

⇒すずき‐しゅんざん【鈴木春山】

⇒すずき‐しょうさん【鈴木正三】

⇒すずき‐しょうてん【鈴木商店】

⇒すずき‐しんいち【鈴木鎮一】

⇒すずき‐ぜんこう【鈴木善幸】

⇒すずき‐だいせつ【鈴木大拙】

⇒すずき‐ちょうきち【鈴木長吉】

⇒すずき‐とらお【鈴木虎雄】

⇒すずき‐はるのぶ【鈴木春信】

⇒すずき‐ぶんじ【鈴木文治】

⇒すずき‐ぼくし【鈴木牧之】

⇒すずき‐まさひさ【鈴木正久】

⇒すずき‐みえきち【鈴木三重吉】

⇒すずき‐もさぶろう【鈴木茂三郎】

⇒すずき‐もんど【鈴木主水】

すずき‐あきら【鈴木朖】🔗⭐🔉

すずき‐あきら【鈴木朖】

江戸後期の漢学者・国学者。号は離屋はなれや。名古屋の人。本居宣長に学ぶ。明倫堂教授。「言語げんぎょ四種論」「雅語音声考」「希雅」「活語断続譜」などの国語学上の業績で知られる。(1764〜1837)

⇒すずき【鈴木】

すずき‐うめたろう【鈴木梅太郎】‥ラウ🔗⭐🔉

すずき‐うめたろう【鈴木梅太郎】‥ラウ

農芸化学者。静岡県生れ。東大教授。1910年(明治43)世界にさきがけてビタミンB1の抽出に成功、オリザニンと命名。文化勲章。(1874〜1943)

鈴木梅太郎

提供:毎日新聞社

⇒すずき【鈴木】

⇒すずき【鈴木】

⇒すずき【鈴木】

⇒すずき【鈴木】

すずき‐かんたろう【鈴木貫太郎】‥クワン‥ラウ🔗⭐🔉

すずき‐かんたろう【鈴木貫太郎】‥クワン‥ラウ

軍人・政治家。海軍大将。和泉(大阪府)生れ。連合艦隊司令長官・軍令部長・侍従長・枢密顧問官。二‐二六事件で重傷。太平洋戦争末期首相となり、ポツダム宣言受諾。(1867〜1948)

鈴木貫太郎

撮影:石井幸之助

⇒すずき【鈴木】

⇒すずき【鈴木】

⇒すずき【鈴木】

⇒すずき【鈴木】

すずき‐きいつ【鈴木其一】🔗⭐🔉

すずき‐きいつ【鈴木其一】

江戸後期の画家。名は元長。別号、噲々かいかい・菁々せいせい・必庵・為三堂など。酒井抱一に学び、江戸における琳派の流れを受け継ぐ。(1796〜1858)

⇒すずき【鈴木】

すずき‐きさぶろう【鈴木喜三郎】‥ラウ🔗⭐🔉

すずき‐きさぶろう【鈴木喜三郎】‥ラウ

司法官・政治家。武州大師河原村(川崎市)生れ。検事総長。司法界に大きな力を持つ。のち政友会に入り、総裁となる。法相・内相を歴任、社会運動を弾圧。(1867〜1940)

⇒すずき【鈴木】

すずき‐しげたね【鈴木重胤】🔗⭐🔉

すずき‐しげたね【鈴木重胤】

江戸末期の国学者。号は橿屋かしのや。淡路の人。大国隆正の門人、平田篤胤あつたねの没後門人。尊攘運動に関わり、江戸で暗殺。著「延喜式祝詞講義」「日本書紀伝」など。(1812〜1863)

⇒すずき【鈴木】

すずき‐しゅんざん【鈴木春山】🔗⭐🔉

すずき‐しゅんざん【鈴木春山】

江戸末期の医師・兵学者。三河田原藩医。名は強。儒学を朝川善庵・塩谷宕陰しおのやとういんに、オランダ兵書を高野長英に学んだ。渡辺崋山と親交があった。訳書に「三兵活法」「海上攻守略説」など。(1801〜1846)

⇒すずき【鈴木】

すずき‐しょうさん【鈴木正三】‥シヤウ‥🔗⭐🔉

すずき‐しょうさん【鈴木正三】‥シヤウ‥

江戸前期の仮名草子作者。名は重三、のち正三しょうぞう・昌三・聖三。三河の人。もと幕臣、のち出家し正三しょうさんと称。武士道精神を加味した禅をとなえ、二王禅と名付けた。作「盲安杖」「二人比丘尼」「驢鞍橋ろあんきょう」「破吉利支丹」など。(1579〜1655)

⇒すずき【鈴木】

すずき‐しょうてん【鈴木商店】‥シヤウ‥🔗⭐🔉

すずき‐しょうてん【鈴木商店】‥シヤウ‥

昭和初年の金融恐慌激化の因となった大商社。砂糖・樟脳しょうのうの取引から出発して、金子直吉の統率下に事業を拡張。特に第一次大戦で莫大な利益を得、傘下に五十余社を擁する財閥となったが、1920年(大正9)の恐慌で打撃を受け、27年(昭和2)台湾銀行から取引を停止され、破産。

⇒すずき【鈴木】

すずき‐しんいち【鈴木鎮一】🔗⭐🔉

すずき‐しんいち【鈴木鎮一】

バイオリン奏者・教育者。名古屋生れ。その教育システム「スズキ‐メソッド」が世界的に評価される。(1898〜1998)

⇒すずき【鈴木】

すずき‐ぜんこう【鈴木善幸】‥カウ🔗⭐🔉

すずき‐ぜんこう【鈴木善幸】‥カウ

政治家。岩手県生れ。1980〜82年自民党総裁・首相。(1911〜2004)

⇒すずき【鈴木】

すずき‐だいせつ【鈴木大拙】🔗⭐🔉

すずき‐だいせつ【鈴木大拙】

仏教学者・思想家。石川県生れ。本名、貞太郎。学習院・大谷大学教授。禅の研究者として知られ、欧米にも大きな影響を与えた。著「禅思想史研究」「日本的霊性」のほか英文の著作も多い。文化勲章。(1870〜1966)

鈴木大拙(1)

撮影:田村 茂

鈴木大拙(2)

撮影:石井幸之助

鈴木大拙(2)

撮影:石井幸之助

⇒すずき【鈴木】

⇒すずき【鈴木】

鈴木大拙(2)

撮影:石井幸之助

鈴木大拙(2)

撮影:石井幸之助

⇒すずき【鈴木】

⇒すずき【鈴木】

すずき‐ちょうきち【鈴木長吉】‥チヤウ‥🔗⭐🔉

すずき‐ちょうきち【鈴木長吉】‥チヤウ‥

鋳金家。本名、嘉幸。武蔵石井村生れ。岡野東流斎に師事。蝋型技法にすぐれる。帝室技芸員。(1848〜1919)

⇒すずき【鈴木】

すずき‐とらお【鈴木虎雄】‥ヲ🔗⭐🔉

すずき‐とらお【鈴木虎雄】‥ヲ

中国文学者・漢詩人。新潟県生れ。号、豹軒。東大卒。京大教授。中国古典詩の研究で先駆的な業績をあげた。著「支那詩論史」「国訳杜少陵詩集」など。文化勲章。(1878〜1963)

鈴木虎雄

撮影:田沼武能

⇒すずき【鈴木】

⇒すずき【鈴木】

⇒すずき【鈴木】

⇒すずき【鈴木】

すずき‐はるのぶ【鈴木春信】🔗⭐🔉

すずき‐はるのぶ【鈴木春信】

江戸中期の浮世絵師。江戸の人。絵暦えごよみの制作を契機に多色刷木版画の技術を開発、錦絵を完成。見立ての趣向をきかせた抒情的な美人画に独自の境地を開く。(1725〜1770)

⇒すずき【鈴木】

すずき‐ぶんじ【鈴木文治】‥ヂ🔗⭐🔉

すずき‐ぶんじ【鈴木文治】‥ヂ

労働運動家。宮城県生れ。東大卒業後、友愛会(のち日本労働総同盟)を創立、労働組合運動に尽力。社会民衆党代議士。(1885〜1946)

⇒すずき【鈴木】

すずき‐ぼくし【鈴木牧之】🔗⭐🔉

すずき‐ぼくし【鈴木牧之】

江戸後期の文人。越後の人。本名、儀三治。牧之は俳号。著「北越雪譜」など。(1770〜1842)

⇒すずき【鈴木】

すずき‐まさひさ【鈴木正久】🔗⭐🔉

すずき‐まさひさ【鈴木正久】

日本基督教団牧師。千葉県生れ。バルト研究を推進。1967年、「第二次大戦下における日本基督教団の責任についての告白」を教団議長名で発表、戦争責任を認めた。(1912〜1969)

⇒すずき【鈴木】

すずき‐みえきち【鈴木三重吉】‥ミヘ‥🔗⭐🔉

すずき‐みえきち【鈴木三重吉】‥ミヘ‥

作家。広島県生れ。東大英文科出身で夏目漱石門下。短編「千鳥」により文壇に出た。ほかに「小鳥の巣」「桑の実」など、抒情的傾向が強い。のち童話作家として活動、雑誌「赤い鳥」を創刊して児童文学に貢献。(1882〜1936)

鈴木三重吉

提供:岩波書店

⇒すずき【鈴木】

⇒すずき【鈴木】

⇒すずき【鈴木】

⇒すずき【鈴木】

すずき‐もさぶろう【鈴木茂三郎】‥ラウ🔗⭐🔉

すずき‐もさぶろう【鈴木茂三郎】‥ラウ

政治家。愛知県生れ。早大卒。労農派の理論家。第二次大戦後、日本社会党結成に参加。党内左派の中心となり、1951〜60年党委員長。(1893〜1970)

鈴木茂三郎

撮影:田村 茂

⇒すずき【鈴木】

⇒すずき【鈴木】

⇒すずき【鈴木】

⇒すずき【鈴木】

すずき‐もんど【鈴木主水】🔗⭐🔉

すずき‐もんど【鈴木主水】

江戸後期の武士。また、主水を主人公とする歌舞伎の通称。鈴木主水と江戸内藤新宿橋本屋の宿場女郎白糸との情死事件は、幕末期の流行歌謡に歌われて流布。これに鏡山の筋を合わせた「隅田川対高賀紋すみだがわついのかがもん」(3世桜田治助作)以後、同材を扱った歌舞伎脚本が作られた。( 〜1801)

⇒すずき【鈴木】

すず‐くしろ【鈴釧】🔗⭐🔉

すず‐くしろ【鈴釧】

銅の腕輪の周縁に小鈴をつけたもの。古墳時代後期の遺物。

すず‐さいこ【鈴柴胡】🔗⭐🔉

すず‐さいこ【鈴柴胡】

ガガイモ科イケマ属の多年草。アジアの温帯に広く分布し、日本の山野にも自生する。高さ数十センチメートル。葉は対生し披針ひしん状線形。夏、葉腋に花序を出し、淡黄緑色の小花を多数つける。古名、ヒメカガミ。

すず‐だいこ【鈴太鼓】🔗⭐🔉

すず‐だいこ【鈴太鼓】

歌舞伎舞踊の小道具。胴の中を仕切って鈴を三つ入れた小型の太鼓。若い娘が両手に一つずつ持って踊る。振り鼓つづみともいう。

すず‐つけ【鈴付】🔗⭐🔉

すず‐つけ【鈴付】

鷹の尾羽の中央の2枚の称。ここに鈴をつけるのでいう。狂言、政頼せいらい「なら尾ならしば、たすけ―に至るまで、是皆鷹の名所などころ也」

すず‐とり【鈴取・弄鈴】🔗⭐🔉

すず‐とり【鈴取・弄鈴】

品玉しなだまの類で、数個の鈴を手玉にとる遊戯。〈倭名類聚鈔4〉

すず‐な【菘・鈴菜】🔗⭐🔉

すず‐な【菘・鈴菜】

春の七草の一つ。青菜あおな、または蕪かぶの別称。〈[季]冬〉

すず‐なり【鈴生り】🔗⭐🔉

すず‐なり【鈴生り】

果実などが神楽鈴かぐらすずのように、多くむらがって房をなすこと。ふさなり。「弥次馬が―になる」

すず‐の‐そう【鈴の奏】🔗⭐🔉

すず‐の‐そう【鈴の奏】

平安時代、行幸の前駆に鳴らす鈴の下賜を請い、また還御の時に返上する奏上。少納言がその任に当たった。

すず‐の‐つな【鈴の綱】🔗⭐🔉

すず‐の‐つな【鈴の綱】

古代、宮中の殿上の間から校書殿きょうしょでんに渡した鈴つきの綱。蔵人くろうどが小舎人こどねりを呼ぶ時に、これを引き鳴らした。平家物語1「うつほ柱よりうち、―の辺に布衣の者の候はなに者ぞ」

すず‐の‐ま【鈴の間】🔗⭐🔉

すず‐の‐ま【鈴の間】

鈴を鳴らして人を呼ぶ設備のある室。武家では、表と奥との境にあった。→鈴口

すずのや【鈴屋】🔗⭐🔉

すずのや【鈴屋】

本居宣長の書斎の名。鈴を愛し、書斎に36の鈴を懸けた。

⇒すずのや‐しゅう【鈴屋集】

⇒すずのや‐もん【鈴屋門】

すずのや‐しゅう【鈴屋集】‥シフ🔗⭐🔉

すずのや‐しゅう【鈴屋集】‥シフ

本居宣長の歌文集。7巻。1798〜1800年(寛政10〜12)刊。1803年(享和3)養子大平おおひらが拾遺2巻を編。

⇒すずのや【鈴屋】

すずのや‐もん【鈴屋門】🔗⭐🔉

すずのや‐もん【鈴屋門】

本居宣長の門下。

⇒すずのや【鈴屋】

すず‐ふね【鈴舟】🔗⭐🔉

すず‐ふね【鈴舟】

鈴をつけた船。仁徳紀「難波人―取らせ、腰なづみその船取らせ」

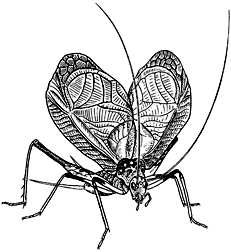

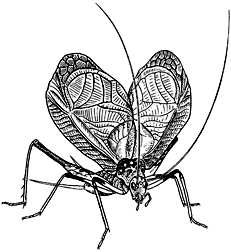

すず‐むし【鈴虫】🔗⭐🔉

すず‐むし【鈴虫】

①バッタ目スズムシ科の昆虫。体はひらたく、卵形で、体長約2センチメートル。全体暗褐色。触角は細くて非常に長い。雄は翅はねを擦り合わせて「りいんりいん」と美しく鳴き、飼育もされる。草むらに多く、東京以南に分布。〈[季]秋〉

すずむし

スズムシ

撮影:海野和男

スズムシ

撮影:海野和男

②平安時代、松虫のこと。源氏物語鈴虫「声々聞えたる中に、―の振り出でたる程はなやかにをかし」→松虫2。

③源氏物語の巻名。

⇒すずむし‐そう【鈴虫草】

⇒すずむし‐むすび【鈴虫結び】

②平安時代、松虫のこと。源氏物語鈴虫「声々聞えたる中に、―の振り出でたる程はなやかにをかし」→松虫2。

③源氏物語の巻名。

⇒すずむし‐そう【鈴虫草】

⇒すずむし‐むすび【鈴虫結び】

スズムシ

撮影:海野和男

スズムシ

撮影:海野和男

②平安時代、松虫のこと。源氏物語鈴虫「声々聞えたる中に、―の振り出でたる程はなやかにをかし」→松虫2。

③源氏物語の巻名。

⇒すずむし‐そう【鈴虫草】

⇒すずむし‐むすび【鈴虫結び】

②平安時代、松虫のこと。源氏物語鈴虫「声々聞えたる中に、―の振り出でたる程はなやかにをかし」→松虫2。

③源氏物語の巻名。

⇒すずむし‐そう【鈴虫草】

⇒すずむし‐むすび【鈴虫結び】

すずむし‐そう【鈴虫草】‥サウ🔗⭐🔉

すずむし‐そう【鈴虫草】‥サウ

①ラン科の多年草。亜高山の林下に自生。葉は広卵形、2葉を互生。夏、淡紫色の花を総状花序に配列する。スズムシラン。

スズムシソウ

提供:OPO

②キツネノマゴ科の多年草。茎は方形で紫色。高さ30センチメートル内外。葉は卵形。夏・秋に淡紫色筒状の花を開く。花は朝開いて午後には散る。

⇒すず‐むし【鈴虫】

②キツネノマゴ科の多年草。茎は方形で紫色。高さ30センチメートル内外。葉は卵形。夏・秋に淡紫色筒状の花を開く。花は朝開いて午後には散る。

⇒すず‐むし【鈴虫】

②キツネノマゴ科の多年草。茎は方形で紫色。高さ30センチメートル内外。葉は卵形。夏・秋に淡紫色筒状の花を開く。花は朝開いて午後には散る。

⇒すず‐むし【鈴虫】

②キツネノマゴ科の多年草。茎は方形で紫色。高さ30センチメートル内外。葉は卵形。夏・秋に淡紫色筒状の花を開く。花は朝開いて午後には散る。

⇒すず‐むし【鈴虫】

すずむし‐むすび【鈴虫結び】🔗⭐🔉

すずむし‐むすび【鈴虫結び】

紐の結び方。輪を三つ重ねて上を結び、鈴虫の形に模したもの。

⇒すず‐むし【鈴虫】

すず‐もう・す【鈴申す】‥マウス🔗⭐🔉

すず‐もう・す【鈴申す】‥マウス

〔自四〕

鈴の奏をする。夫木和歌抄36「―・すみゆきの庭は遅けれど」

すず‐らん【鈴蘭】🔗⭐🔉

すず‐らん【鈴蘭】

①ユリ科の多年草。北部や高地の山野に多い。晩春、白色6弁の壺状の小花を総状につけ、芳香がある。果実は球形赤色。有毒だが、全草を強心剤・利尿剤とし、また香水の原料とする。普通に栽培されるのはヨーロッパ原産のドイツスズランが多い。キミカゲソウ。〈[季]夏〉

すずらん

スズラン

撮影:関戸 勇

スズラン

撮影:関戸 勇

②カキランの別称。

⇒すずらん‐とう【鈴蘭灯】

②カキランの別称。

⇒すずらん‐とう【鈴蘭灯】

スズラン

撮影:関戸 勇

スズラン

撮影:関戸 勇

②カキランの別称。

⇒すずらん‐とう【鈴蘭灯】

②カキランの別称。

⇒すずらん‐とう【鈴蘭灯】

すずらん‐とう【鈴蘭灯】🔗⭐🔉

すずらん‐とう【鈴蘭灯】

鈴蘭の花にかたどった装飾電灯。主として街灯に使用。

⇒すず‐らん【鈴蘭】

○鈴を転がすようすずをころがすよう🔗⭐🔉

○鈴を転がすようすずをころがすよう

澄んだ美しい声の形容。

⇒すず【鈴】

○鈴を張ったようすずをはったよう🔗⭐🔉

○鈴を張ったようすずをはったよう

女の、ひとみがつぶらで、ぱっちりとした目つきの形容。

⇒すず【鈴】

すすん‐で【進んで】

〔副〕

自分から積極的に物事を行うさま。「―協力する」

ず‐せき【図籍】ヅ‥

①地図と戸籍。

②絵図と書籍。

③図書。

ず‐せつ【図説】ヅ‥

図を掲げて説明すること。また、その書物。「江戸―」

すせり‐びめ【須勢理毘売】

古事記神話で須佐之男命すさのおのみことの女むすめ。大国主命の苦難を助けて嫡妻となる。

すそ【裾】

①衣服の下の縁ふち。万葉集20「韓衣からころむ―に取りつき泣く子らを」。「―をさばく」

②物のはし。また、末や下の部分。枕草子294「上に引き渡しける墨のふと氷りにければ―うすになりたるを」

③髪の毛の末。源氏物語葵「いとらうたげなる髪どもの―」。「―をそろえる」

④山のふもと。万葉集9「筑波嶺の―みの田ゐに」

⑤川のしも。東海道名所記「鹿谷ししがだに・白川より出づる水の―なり」

⑥馬の足。また、馬の足を洗うこと。義経記4「みな馬ども鞍下し、―洗ひなどしける」。狂言、人馬「身どもが馬になつたならば…―などをも度々してくれさしめ」

⑦足。下半身。浄瑠璃、心中重井筒「―が冷える」

⇒裾を掻く

ず‐そ【呪詛】

⇒じゅそ。枕草子31「―の祓はらえ」

すそ‐あい【裾合い】‥アヒ

①裾の合うところ。

②「すそあいだに」の略。

⇒すそあい‐だに【裾合谷】

すそあい‐だに【裾合谷】‥アヒ‥

二つの火山の裾野をなす谷。

⇒すそ‐あい【裾合い】

ず‐そう【従僧】

供をする僧。じゅうそう。拾遺和歌集雑「法師の―ばらの」

ず‐ぞう【図像】ヅザウ

①儀軌にしたがって、白描で諸仏の姿を描いたもの。

②主題・象徴など何らかの意味を表現している画像。→イコン。

⇒ずぞう‐がく【図像学】

ずぞう‐がく【図像学】ヅザウ‥

(→)イコノグラフィー2に同じ。

⇒ず‐ぞう【図像】

すそ‐うら【裾裏】

裾の裏。また、それに用いる布。裾まわし。

すそ‐お【裾緒】‥ヲ

(→)沓引くつびきに同じ。

すそ‐がき【裾書】

衣服の裾に模様をえがくこと。また、その模様。裾模様。男色大鑑「幽禅が萩の―」

すそ‐かずき【裾被き】‥カヅキ

貴人の衣服の裾を持つこと。また、その人。

すそ‐がた【裾形】

(→)裾模様に同じ。世間胸算用5「千本松の―も古し」

すそ‐がち【裾勝ち】

着物の裾を長々と引いているさま。源氏物語若菜上「御衣おんぞの―に」

すそ‐がなもの【裾金物】

甲冑の下端にある菱縫ひしぬいの板に打つ飾り金物。

すそ‐がり【裾刈り】

髪の毛の、えりくびに近い部分を短く刈ること。

すそく‐かん【数息観】‥クワン

〔仏〕出入の息を数えて心を統一する修行法。坐禅の際に用いる。

すそ‐ご【裾子】

末っ子。

すそ‐ご【裾濃】

①上を淡く下をしだいに濃くしたぼかし染め。枕草子5「―、むらごなども、つねよりはをかしくみゆ」

②琵琶の名器の名。太平記9「三種の神器ならびに玄象げんじょう、―、二間の御本尊に至るまで」

すそ‐さばき【裾捌き】

着物のすそが乱れたりからんだりしないような足のこなし。

すそ‐つき【裾付き】

①衣服の裾の具合。栄華物語見果てぬ夢「御ぞのかさなりたる―袖口などぞ」

②髪の末端のかっこう。紫式部日記「髪、丈に三寸ばかりあまりたる―」

すそ‐つき【裾着・襴】

⇒らん(襴)

すそ‐つぎ【裾継ぎ】

小袖の裏の裾を種々の絹で継ぎ合わせて作ったもの。

すそつぎ【裾継】

江戸時代の深川遊里七場所の一つ。洒落本、辰巳之園「おいらも―の丁字屋で、めくりを打つて」

すそづけ‐の‐ころも【裾着の衣・襴衫】

直衣のうしの別称。〈倭名類聚鈔12〉

すそっ‐ぱり【裾っ張り】

⇒すそばり。洒落本、辰巳婦言「新手を以てよく―を殺す」

すそ‐とり【裾取り】

(→)「すそまわし」に同じ。好色五人女3「黒羽二重に―のもみうら」

すそ‐の【裾野】

山麓が遠く延びてゆるやかな斜面をなすところ。とくに火山で見られる。比喩的にも使う。千載和歌集春「片岡の―の原ぞ浅緑なる」。「富士の―」「自動車産業は―が広い」

すその【裾野】

静岡県東部、富士山麓の市。黄瀬川に沿い、金属・自動車部品工業などが立地。人口5万3千。

ずそ‐の‐はらえ【呪詛の祓】‥ハラヘ

人ののろいを払い除く祈祷。枕草子31「河原にいでて―したる」

すそ‐はらい【裾払い】‥ハラヒ

相撲の手の一つ。相手が横向きになったとき、相手の片足首を後ろから前に蹴って後ろに倒すもの。

すそ‐ばり【裾張り】

性欲の強いこと。また、その人。多く女性にいう。すそっぱり。吉原徒然草「女房をうまく拵へ、―なる者引こみ」

すそ‐ひ・く【裾曳く】

〔自四〕

(古くはスソビク)衣服の裾を垂れひく。万葉集11「紅の―・く道を中におきて」

すそ‐びんぼう【裾貧乏】‥ボフ

性欲の強いこと。好色なこと。また、その人。浄瑠璃、新版歌祭文「―のはつた行き過ぎ丁稚め」

すそ‐ぶくら【裾膨】

槍鞘に用いる袋の裾のふくらんだもの。浄瑠璃、薩摩歌「―のつゐのお道具」

すそ‐ぶげん【裾分限】

精力の強いこと。また、その人。多く男性にいう。強蔵つよぞう。

すそ‐べ‐ら【裾辺ら】

山の麓のほとり。古今和歌集六帖5「隠らくのとませの山を―と豊皇神の蒔きし紅」

すそ‐まわし【裾回し・裾廻し】‥マハシ

袷あわせ仕立ての着物の裾裏につける布地。裾取り。八掛はっかけ。洒落本、道中粋語録どうちゅうすごろく「裏は―と見へ」→和服(図)

すそ‐み【裾廻】

山の麓のめぐり。万葉集20「高円たかまとの宮の―の野司のづかさに」→すそわ

すそ‐もの【裾物】

(取引用語)下等品。

すそ‐もよう【裾模様】‥ヤウ

女性の和装の礼服・訪問着などの裾につけた模様。また、その模様のある着物。すそがた。浮世風呂3「紫縮緬ちりめんの―だの惣模様だの」

すそ‐やま【裾山】

ふもとの小山。山家集「河合かわあいや槙の―石立てて杣人いかに涼しかるらむ」

すそ‐よけ【裾除け】

和服の下着の一種。スカート風につくり、半襦袢はんジバンと共に用いる。蹴け出し。

すぞろ【漫ろ】

(→)「すずろ」に同じ。平家物語1「山門の大衆、六波羅へはよせずして、―なる清水寺に押し寄せて」

すぞろ‐わ・し【漫ろはし】‥ハシ

〔形シク〕

(→)「すずろわし」に同じ。建礼門院右京大夫集「わが心のうちもつれなく―・し」

すそ‐わ【裾廻】

(万葉集「裾廻すそみ」の誤読から)山の麓のめぐり。方丈記「或は―の田居にいたりて」

すそ‐わけ【裾分け】

もらいものの余分を分配すること。また、利益の一部を分配すること。おすそわけ。日葡辞書「スソワケヲスル、また、イタス」。浮世風呂前「一ぱい―をしてくりやれ」

すそ‐わた【裾綿】

衣服の身頃の裾の部分に入れる綿。

りんうち‐どけい【鈴打時計】🔗⭐🔉

りんうち‐どけい【鈴打時計】

鈴りんが時を打つ仕掛けの時計。自鳴鐘。

れい【鈴】🔗⭐🔉

れい【鈴】

(唐音はリン)

①すず。ベル。「予―」

②密教法具の一種。金属製で、形は鐘に似て小さく、舌と柄とがあって手に持って振り鳴らす具。金剛鈴・宝珠鈴など。りん。

鈴

れい‐きょう【鈴鏡】‥キヤウ🔗⭐🔉

れい‐きょう【鈴鏡】‥キヤウ

周縁に4〜10個の小鈴を付けた仿製ぼうせい鏡。日本独自のもので、古墳時代に祭器として使用した。

れい‐せい【鈴声】🔗⭐🔉

れい‐せい【鈴声】

鈴の音。鈴の鳴る音。

れいぼ【鈴慕】🔗⭐🔉

れいぼ【鈴慕】

尺八の古典本曲の一つ。中国の河南の張伯が普化ふけ禅師の鈴の音を慕ったという伝説から名付けた宗教的な曲。普化宗で行われた曲で、地名や寺軒名を付けて「京鈴慕」「布袋ふたい軒鈴慕」などと呼ぶ。普化僧が托鉢行脚に用いる曲を「流し鈴慕」または「恋慕流し」という。

[漢]鈴🔗⭐🔉

鈴 字形

筆順

筆順

〔金部5画/13画/常用/4675・4E6B〕

〔音〕レイ(漢) リン(唐)

〔訓〕すず

[意味]

振動によって鳴る金属製の器物。すず。ベル。「振鈴・電鈴・風鈴ふうりん」

[解字]

形声。「金」+音符「令」(=すずの鳴る音)。

[下ツキ

亜鈴・啞鈴・駅鈴・振鈴・電鈴・馬鈴薯・風鈴

〔金部5画/13画/常用/4675・4E6B〕

〔音〕レイ(漢) リン(唐)

〔訓〕すず

[意味]

振動によって鳴る金属製の器物。すず。ベル。「振鈴・電鈴・風鈴ふうりん」

[解字]

形声。「金」+音符「令」(=すずの鳴る音)。

[下ツキ

亜鈴・啞鈴・駅鈴・振鈴・電鈴・馬鈴薯・風鈴

筆順

筆順

〔金部5画/13画/常用/4675・4E6B〕

〔音〕レイ(漢) リン(唐)

〔訓〕すず

[意味]

振動によって鳴る金属製の器物。すず。ベル。「振鈴・電鈴・風鈴ふうりん」

[解字]

形声。「金」+音符「令」(=すずの鳴る音)。

[下ツキ

亜鈴・啞鈴・駅鈴・振鈴・電鈴・馬鈴薯・風鈴

〔金部5画/13画/常用/4675・4E6B〕

〔音〕レイ(漢) リン(唐)

〔訓〕すず

[意味]

振動によって鳴る金属製の器物。すず。ベル。「振鈴・電鈴・風鈴ふうりん」

[解字]

形声。「金」+音符「令」(=すずの鳴る音)。

[下ツキ

亜鈴・啞鈴・駅鈴・振鈴・電鈴・馬鈴薯・風鈴

広辞苑に「鈴」で始まるの検索結果 1-64。