複数辞典一括検索+![]()

![]()

あられ【霰】🔗⭐🔉

あられ【霰】

①雪の結晶に過冷却状態の水滴が付着して凍こおり、白色不透明の氷の小塊になって地上に降るもの。古くは雹ひょうをも含めていう。雪あられ。氷あられ。〈[季]冬〉。古事記下「笹葉に打つや―の」

②ほしいい、または細かく切った餅を乾燥したもの。茶漬けや香煎に使う。ぶぶあられ。

③霰餅の略。

④織物または染物の文様の名。いしだたみの細かいもの。こいしだたみ。

⑤霰星の略。

⑥生姜や豆腐などのさいの目切り。

⇒あられ‐いし【霰石】

⇒あられ‐うつ【霰打つ】

⇒あられ‐がすり【霰絣】

⇒あられ‐がま【霰釜】

⇒あられ‐がゆ【霰粥】

⇒あられ‐かん【霰羹】

⇒あられ‐こぼし【霰覆し】

⇒あられ‐こもん【霰小紋】

⇒あられ‐ざけ【霰酒】

⇒あられ‐じ【霰地】

⇒あられ‐しょうが【霰生薑】

⇒あられ‐そば【霰蕎麦】

⇒あられ‐どうふ【霰豆腐】

⇒あられ‐ばい【霰灰】

⇒あられ‐ばしり【霰走】

⇒あられ‐ふり【霰降り】

⇒あられ‐ぼし【霰星】

⇒あられ‐もち【霰餅】

⇒霰に切る

あられ‐いし【霰石】🔗⭐🔉

あられ‐いし【霰石】

天然産の炭酸カルシウム。化学成分は方解石と同じであるが、原子配列が異なり、斜方晶系。柱状・塊状、ときには豆状をなす。

霰石

撮影:松原 聰

⇒あられ【霰】

⇒あられ【霰】

⇒あられ【霰】

⇒あられ【霰】

あられ‐うつ【霰打つ】🔗⭐🔉

あられ‐うつ【霰打つ】

〔枕〕

「あられ松原」にかかる。

⇒あられ【霰】

あられ‐がすり【霰絣】🔗⭐🔉

あられ‐がすり【霰絣】

細かい石畳文様を織り出した絣の織物。

⇒あられ【霰】

あられ‐がま【霰釜】🔗⭐🔉

あられ‐がま【霰釜】

霰星を外面に細かく鋳出した茶の湯の釜。

⇒あられ【霰】

あられ‐がゆ【霰粥】🔗⭐🔉

あられ‐がゆ【霰粥】

鯛など白身魚の身を細かくして入れて煮た粥。椀に盛って熱いすまし汁をかけて食べる。

⇒あられ【霰】

あられ‐かん【霰羹】🔗⭐🔉

あられ‐かん【霰羹】

細かい賽さいの目に切ったヤマノイモをまぜてつくった羊羹。

⇒あられ【霰】

あられ‐こぼし【霰覆し】🔗⭐🔉

あられ‐こぼし【霰覆し】

玉石または玉石と切石などをまぜて敷きつめた路。

⇒あられ【霰】

あられ‐こもん【霰小紋】🔗⭐🔉

あられ‐こもん【霰小紋】

霰形の細かい文様を一面に染め出したもの。

⇒あられ【霰】

あられ‐ざけ【霰酒】🔗⭐🔉

あられ‐ざけ【霰酒】

味醂みりんに糯もち米の麹こうじまたは霰餅を入れて密封し、熟成させた混成酒。奈良の名産。霙酒みぞれざけ。〈[季]冬〉

⇒あられ【霰】

あられ‐じ【霰地】‥ヂ🔗⭐🔉

あられ‐じ【霰地】‥ヂ

細かい石畳文様を織り出した織物。

⇒あられ【霰】

あられ‐しょうが【霰生薑】‥シヤウ‥🔗⭐🔉

あられ‐しょうが【霰生薑】‥シヤウ‥

生薑の根を角に小さく切ったもの。

⇒あられ【霰】

あられ‐そば【霰蕎麦】🔗⭐🔉

あられ‐そば【霰蕎麦】

かけ蕎麦に霰に見立てたバカガイの貝柱ともみ海苔のりを散らした料理。

⇒あられ【霰】

あられ‐どうふ【霰豆腐】🔗⭐🔉

○霰に切るあられにきる🔗⭐🔉

○霰に切るあられにきる

料理で、材料を賽さいの目に刻む。

⇒あられ【霰】

あら‐れ‐ぬ【有られぬ】

あってはならない。不都合な。狂言、蜘盗人「手前不自由なれば、―思案の出づることでござる」。和訓栞「俗にあらぬ事を―事といひ又転じてあられなき事ともいひ」

あられ‐ばい【霰灰】‥バヒ

茶道で、炉に用いる撒き灰の一種。霰状のもの。粒灰。

⇒あられ【霰】

あられ‐ばしり【霰走】

⇒あらればしり(阿良礼走)。

⇒あられ【霰】

あられ‐ばしり【阿良礼走】

(「霰走」とも書く)

①踏歌とうかの異称。終りに「万年よろずよあられ」ということばを繰り返しつつ足早く走り退くからいう。〈[季]新年〉

②練歩れんぽの一つ。足早に走ること。

あられ‐ふり【霰降り】

〔枕〕

「かしま(鹿島)」「きしみ(杵島の訛)」「とほ(遠)」にかかる。

⇒あられ【霰】

あられ‐ぼし【霰星】

当世兜・茶釜・鉄瓶などの外面にある霰形の細かな突起。

⇒あられ【霰】

あられ‐まつばら【安良礼松原】

大阪市住之江区安立辺にあった松原。「あらら松原」の転か。(歌枕)

あられ‐もち【霰餅】

①賽さいの目に切って干した餅。

②餅を四角・丸形・花形などに小さく切って煎り、醤油・砂糖などで味付けした焼菓子。あられ。おかき。

霰餅

撮影:関戸 勇

⇒あられ【霰】

あられ‐も‐な・い

〔形〕

(アラレは動詞アリに可能の助動詞レルの付いたものの名詞化)

①あるはずもない。ありえない。とんでもない。浄瑠璃、夏祭浪花鑑「清七の―・い疑ひ。わしが心を知らぬか何ぞの様に」

②不都合である。似合わしくない。特に、女性として適当でないふるまいにいう。浄瑠璃、本朝廿四孝「姫御前の―・い」。「―・い寝乱れ姿」

あらわ【顕・露】アラハ

内部にひそむものが表面にあらわれている状態。

①隠れなくはっきり目に見えること。法華義疏長保点「果は著アラハにして、因は微なるをもて」。源氏物語若紫「こなたは―にや侍らむ」

②はっきり知覚できること。顕著であること。明らかであること。大和物語「―なる事あらがふな」

③公然。おおっぴら。また、人目に立つ所。戸外。源氏物語行幸「氏神の御つとめなど―ならぬほどなればこそ」。今昔物語集20「―にはあらじ。谷の方の藪に隠れて居たらむ」。「事が―になる」

④気持や意見を無遠慮に示すさま。露骨。枕草子277「あれは誰そ。―なり」。「敵意を―にする」

⑤むき出しにすること。はだか。御伽草子、二十四孝「わが衣をぬぎて親に着せ、わが身は―にして」。「肌も―な衣裳」

あらわい【洗はひ】アラハヒ

洗うこと。洗濯。大和物語「山に住む間に―などする人のなかりければ」

あら‐わざ【荒技】

武術・スポーツで、力に任せた激しい動きを伴う技。また、思い切った豪放な技。おおわざ。「―をくりだす」

あら‐わざ【荒業】

あら仕事。力仕事。あらかせぎ。

あらわし‐ぎぬ【著し衣】アラハシ‥

(→)「あらわしごろも」に同じ。

あらわし‐ごろも【著し衣】アラハシ‥

喪服もふく。源氏物語藤袴「この御―の色なくは、えこそ思ひ給へわくまじかりけれ」

あらわ・す【表す・現す・顕す・著す】アラハス

〔他五〕

①形・ようすなどを表に出して示す。特に、神仏が霊験などを示す。万葉集18「遠き世にかかりしことをわが御世に―・してあれば」。「姿を―・す」「本性を―・す」

②考え・意思・感情などをことばなどで表現する。万葉集5「玉島のこの川上に家はあれど君を恥やさしみ―・さずありき」。平家物語1「娑羅双樹の花の色、盛者じょうしゃ必衰のことわりを―・す」。「承諾の意を―・す」「怒りを全身で―・す」「赤色は情熱を―・す」

③《著》書物を書いて世に出す。浮世風呂2「さきに―・す男湯の浮世風呂、一篇入つた大入り」。「数々の名作を―・す」

④《顕》広く世界に知らせる。知れわたらせる。「世に名を―・す」

◇「表」は内面にあるものを外に示したり、事物を象徴したりする場合、「現」は隠れていたものが姿を見せる場合に使うことが多い。

あらわれ【現れ・顕れ・表れ】アラハレ

あらわれること。あらわれたもの。「感謝の―」

あらわ・れる【現れる・顕れる・表れる】アラハレル

〔自下一〕[文]あらは・る(下二)

①隠れていたものごとや今までなかったものが、はっきり表面に出る。特に、神仏が示現する。万葉集7「埋木の―・るましじきことにあらなくに」。宇津保物語俊蔭「俊蔭が仕うまつる本尊―・れ給へ」。大鏡道長「極楽浄土のあらたに―・れいで給ふべきために」。「遅れて―・れる」「真価が―・れる」

②隠していたものごとが人に知れる。発覚する。露顕する。持統紀「謀反みかどかたぶけむとして―・れぬ」。「隠すより―・れるがはやい」「悪事が―・れる」

③考え・意思などがはっきりと出る。「闘志が全身に―・れる」「喜びが文面に―・れる」

アラン【Alain】

(本名Émile-Auguste Chartier)フランスの人生哲学者・モラリスト。理性主義の立場から芸術・道徳・教育など多様な問題を論じた。著「幸福論」「芸術論集」「精神と情念に関する81章」など。(1868〜1951)

あらん‐かぎり【有らん限り】

あるだけ全部。ありったけ。「―の力を出す」

アランダム【alundum】

ボーキサイトを電気炉で溶かしてつくった人造の鋼玉。アルミナが主成分。融点が高い。元来は商品名。

あらんにゃ【阿蘭若】

〔仏〕(梵語araṇya)人里から離れた修行するのに適した閑静な土地。また、そこに作られた庵など。練若れんにゃ。蘭若。

アランフェス【Aranjuez】

スペイン中部、マドリードの南方にある保養地。

アラン‐フルニエ【Alain-Fournier】

フランスの小説家。第一次大戦で戦死。代表作「モーヌの大将」。(1886〜1914)

アラン‐もよう【アラン模様】‥ヤウ

(アイルランドのアラン(Aran)島に由来)主にセーターの編地に用いられる、縄編みを基調とする模様。→フィッシャーマンズ‐セーター

あり【在り・有り】

あること。現存すること。→ありのことごと→ありのすさび

あり【蟻】

①ハチ目アリ科の昆虫の総称。胸腹間に甚だしいくびれがある。触角は「く」の字形に屈曲。地中または朽木の中に巣をつくる。雌である女王と、雄と働き蟻(生殖能力のない雌)とがあり、多数で社会生活を営む。新しく羽化した女王と雄には翅があり(羽蟻)、交尾後に翅を失う。〈[季]夏〉。〈新撰字鏡8〉

②〔建〕仕口しくちの一種。木材の端を鳩尾形、すなわち先で広がった形にしたもの。→蟻枘ありほぞ

⇒蟻穴を出る

⇒蟻の穴から堤も崩れる

⇒蟻の甘きにつくが如し

⇒蟻の思いも天に届く

⇒蟻の熊野参り

⇒蟻の這い出る隙もない

あ・り【有り・在り】

〔自ラ変〕

⇒ある(五段)

アリア【aria イタリア】

①オペラ・オラトリオなどの中の旋律的な独唱歌曲。詠唱。詠嘆曲。

②独立した旋律的小歌曲。また、類似の器楽曲。

③古くは変奏曲の主題。

あり‐あい【有り合い】‥アヒ

ありあうこと。また、そのもの。ありあわせ。世間胸算用2「夜食はひやめしに湯豆腐、干魚―に」

あり‐あ・う【有り合う・在り合う】‥アフ

〔自五〕

①たまたまそこにいる。または、ある。居あわせる。ありあわせる。土佐日記「いたれりし国にてぞ子生めるものども―・へる」

②偶然出合う。行き合う。栄華物語初花「路のほどなどに、夜行の夜なども、おのづから―・ふらむ」

あり‐あかし【有り明し】

一晩中ともしておく灯火。

あり‐あけ【有明】

①月がまだありながら、夜が明けてくる頃。また、その月。ありあけづくよ。和訓栞「ありあけ、有明の義、十六夜以下は夜は已に明くるに月はなほ入らである故に云ふなり」。源氏物語帚木「月は―にて光をさまれるものから」

②(後世、月に関係なく)夜明け方。

③「ありあけあんどん」の略。日葡辞書「アリアケヲトボス」

④「ありあけのひ」の略。狂言、子盗人「これは―がある。宵に客があつたとみえた」

⑤香の一種。

⑥江戸時代、楊弓などで銭を賭ける時の隠語。15文のこと。

⇒ありあけ‐あんどん【有明行灯】

⇒ありあけ‐かずら【有明葛】

⇒ありあけ‐がた【有明方】

⇒ありあけ‐ざくら【有明桜】

⇒ありあけ‐づき【有明月】

⇒ありあけ‐づくよ【有明月夜】

⇒ありあけ‐の‐つき【有明の月】

⇒ありあけ‐の‐ひ【有明の灯】

⇒ありあけ‐の‐もんど【有明の主水】

⇒ありあけ‐ぶくろ【有明袋】

⇒ありあけ‐ぶし【有明節】

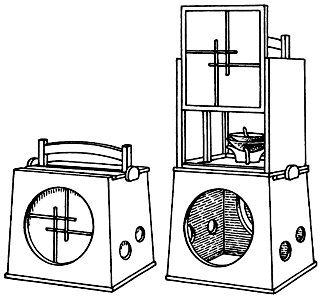

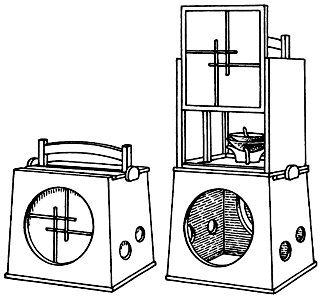

ありあけ‐あんどん【有明行灯】

夜通しともしておく行灯。明るさは、火袋の外側に、台にしている箱をかぶせて、調節する。ありあけ。

有明行灯

⇒あられ【霰】

あられ‐も‐な・い

〔形〕

(アラレは動詞アリに可能の助動詞レルの付いたものの名詞化)

①あるはずもない。ありえない。とんでもない。浄瑠璃、夏祭浪花鑑「清七の―・い疑ひ。わしが心を知らぬか何ぞの様に」

②不都合である。似合わしくない。特に、女性として適当でないふるまいにいう。浄瑠璃、本朝廿四孝「姫御前の―・い」。「―・い寝乱れ姿」

あらわ【顕・露】アラハ

内部にひそむものが表面にあらわれている状態。

①隠れなくはっきり目に見えること。法華義疏長保点「果は著アラハにして、因は微なるをもて」。源氏物語若紫「こなたは―にや侍らむ」

②はっきり知覚できること。顕著であること。明らかであること。大和物語「―なる事あらがふな」

③公然。おおっぴら。また、人目に立つ所。戸外。源氏物語行幸「氏神の御つとめなど―ならぬほどなればこそ」。今昔物語集20「―にはあらじ。谷の方の藪に隠れて居たらむ」。「事が―になる」

④気持や意見を無遠慮に示すさま。露骨。枕草子277「あれは誰そ。―なり」。「敵意を―にする」

⑤むき出しにすること。はだか。御伽草子、二十四孝「わが衣をぬぎて親に着せ、わが身は―にして」。「肌も―な衣裳」

あらわい【洗はひ】アラハヒ

洗うこと。洗濯。大和物語「山に住む間に―などする人のなかりければ」

あら‐わざ【荒技】

武術・スポーツで、力に任せた激しい動きを伴う技。また、思い切った豪放な技。おおわざ。「―をくりだす」

あら‐わざ【荒業】

あら仕事。力仕事。あらかせぎ。

あらわし‐ぎぬ【著し衣】アラハシ‥

(→)「あらわしごろも」に同じ。

あらわし‐ごろも【著し衣】アラハシ‥

喪服もふく。源氏物語藤袴「この御―の色なくは、えこそ思ひ給へわくまじかりけれ」

あらわ・す【表す・現す・顕す・著す】アラハス

〔他五〕

①形・ようすなどを表に出して示す。特に、神仏が霊験などを示す。万葉集18「遠き世にかかりしことをわが御世に―・してあれば」。「姿を―・す」「本性を―・す」

②考え・意思・感情などをことばなどで表現する。万葉集5「玉島のこの川上に家はあれど君を恥やさしみ―・さずありき」。平家物語1「娑羅双樹の花の色、盛者じょうしゃ必衰のことわりを―・す」。「承諾の意を―・す」「怒りを全身で―・す」「赤色は情熱を―・す」

③《著》書物を書いて世に出す。浮世風呂2「さきに―・す男湯の浮世風呂、一篇入つた大入り」。「数々の名作を―・す」

④《顕》広く世界に知らせる。知れわたらせる。「世に名を―・す」

◇「表」は内面にあるものを外に示したり、事物を象徴したりする場合、「現」は隠れていたものが姿を見せる場合に使うことが多い。

あらわれ【現れ・顕れ・表れ】アラハレ

あらわれること。あらわれたもの。「感謝の―」

あらわ・れる【現れる・顕れる・表れる】アラハレル

〔自下一〕[文]あらは・る(下二)

①隠れていたものごとや今までなかったものが、はっきり表面に出る。特に、神仏が示現する。万葉集7「埋木の―・るましじきことにあらなくに」。宇津保物語俊蔭「俊蔭が仕うまつる本尊―・れ給へ」。大鏡道長「極楽浄土のあらたに―・れいで給ふべきために」。「遅れて―・れる」「真価が―・れる」

②隠していたものごとが人に知れる。発覚する。露顕する。持統紀「謀反みかどかたぶけむとして―・れぬ」。「隠すより―・れるがはやい」「悪事が―・れる」

③考え・意思などがはっきりと出る。「闘志が全身に―・れる」「喜びが文面に―・れる」

アラン【Alain】

(本名Émile-Auguste Chartier)フランスの人生哲学者・モラリスト。理性主義の立場から芸術・道徳・教育など多様な問題を論じた。著「幸福論」「芸術論集」「精神と情念に関する81章」など。(1868〜1951)

あらん‐かぎり【有らん限り】

あるだけ全部。ありったけ。「―の力を出す」

アランダム【alundum】

ボーキサイトを電気炉で溶かしてつくった人造の鋼玉。アルミナが主成分。融点が高い。元来は商品名。

あらんにゃ【阿蘭若】

〔仏〕(梵語araṇya)人里から離れた修行するのに適した閑静な土地。また、そこに作られた庵など。練若れんにゃ。蘭若。

アランフェス【Aranjuez】

スペイン中部、マドリードの南方にある保養地。

アラン‐フルニエ【Alain-Fournier】

フランスの小説家。第一次大戦で戦死。代表作「モーヌの大将」。(1886〜1914)

アラン‐もよう【アラン模様】‥ヤウ

(アイルランドのアラン(Aran)島に由来)主にセーターの編地に用いられる、縄編みを基調とする模様。→フィッシャーマンズ‐セーター

あり【在り・有り】

あること。現存すること。→ありのことごと→ありのすさび

あり【蟻】

①ハチ目アリ科の昆虫の総称。胸腹間に甚だしいくびれがある。触角は「く」の字形に屈曲。地中または朽木の中に巣をつくる。雌である女王と、雄と働き蟻(生殖能力のない雌)とがあり、多数で社会生活を営む。新しく羽化した女王と雄には翅があり(羽蟻)、交尾後に翅を失う。〈[季]夏〉。〈新撰字鏡8〉

②〔建〕仕口しくちの一種。木材の端を鳩尾形、すなわち先で広がった形にしたもの。→蟻枘ありほぞ

⇒蟻穴を出る

⇒蟻の穴から堤も崩れる

⇒蟻の甘きにつくが如し

⇒蟻の思いも天に届く

⇒蟻の熊野参り

⇒蟻の這い出る隙もない

あ・り【有り・在り】

〔自ラ変〕

⇒ある(五段)

アリア【aria イタリア】

①オペラ・オラトリオなどの中の旋律的な独唱歌曲。詠唱。詠嘆曲。

②独立した旋律的小歌曲。また、類似の器楽曲。

③古くは変奏曲の主題。

あり‐あい【有り合い】‥アヒ

ありあうこと。また、そのもの。ありあわせ。世間胸算用2「夜食はひやめしに湯豆腐、干魚―に」

あり‐あ・う【有り合う・在り合う】‥アフ

〔自五〕

①たまたまそこにいる。または、ある。居あわせる。ありあわせる。土佐日記「いたれりし国にてぞ子生めるものども―・へる」

②偶然出合う。行き合う。栄華物語初花「路のほどなどに、夜行の夜なども、おのづから―・ふらむ」

あり‐あかし【有り明し】

一晩中ともしておく灯火。

あり‐あけ【有明】

①月がまだありながら、夜が明けてくる頃。また、その月。ありあけづくよ。和訓栞「ありあけ、有明の義、十六夜以下は夜は已に明くるに月はなほ入らである故に云ふなり」。源氏物語帚木「月は―にて光をさまれるものから」

②(後世、月に関係なく)夜明け方。

③「ありあけあんどん」の略。日葡辞書「アリアケヲトボス」

④「ありあけのひ」の略。狂言、子盗人「これは―がある。宵に客があつたとみえた」

⑤香の一種。

⑥江戸時代、楊弓などで銭を賭ける時の隠語。15文のこと。

⇒ありあけ‐あんどん【有明行灯】

⇒ありあけ‐かずら【有明葛】

⇒ありあけ‐がた【有明方】

⇒ありあけ‐ざくら【有明桜】

⇒ありあけ‐づき【有明月】

⇒ありあけ‐づくよ【有明月夜】

⇒ありあけ‐の‐つき【有明の月】

⇒ありあけ‐の‐ひ【有明の灯】

⇒ありあけ‐の‐もんど【有明の主水】

⇒ありあけ‐ぶくろ【有明袋】

⇒ありあけ‐ぶし【有明節】

ありあけ‐あんどん【有明行灯】

夜通しともしておく行灯。明るさは、火袋の外側に、台にしている箱をかぶせて、調節する。ありあけ。

有明行灯

⇒あり‐あけ【有明】

ありあけ‐かい【有明海】

九州北西部の、長崎・佐賀・福岡・熊本四県に囲まれた浅海域。潮汐の干満差が大きく、古くから干潟の干拓事業が進められた。筑紫潟。筑紫の海。

有明海

撮影:山梨勝弘

⇒あり‐あけ【有明】

ありあけ‐かい【有明海】

九州北西部の、長崎・佐賀・福岡・熊本四県に囲まれた浅海域。潮汐の干満差が大きく、古くから干潟の干拓事業が進められた。筑紫潟。筑紫の海。

有明海

撮影:山梨勝弘

ありあけ‐かずら【有明葛】‥カヅラ

キョウチクトウ科の観賞用蔓性低木。黄色5弁の漏斗ろうと状の花をつけ、温室で栽培。小笠原・沖縄などの暖地では生け垣とする。アラマンダ。

⇒あり‐あけ【有明】

ありあけ‐がた【有明方】

月の残っている夜明けの時分。

⇒あり‐あけ【有明】

ありあけ‐ざくら【有明桜】

里桜(八重桜)の一品種。

⇒あり‐あけ【有明】

ありあけ‐づき【有明月】

(→)「有明の月」に同じ。〈[季]秋〉

⇒あり‐あけ【有明】

ありあけ‐づくよ【有明月夜】

(→)有明1に同じ。

⇒あり‐あけ【有明】

ありあけ‐の‐つき【有明の月】

夜明けになお空に残る月。八雲御抄「―は十五日以後を云ふ由匡房往生伝に在り」

⇒あり‐あけ【有明】

ありあけ‐の‐ひ【有明の灯】

夜もすがらともしてある灯火。ありあけ。

⇒あり‐あけ【有明】

ありあけ‐の‐もんど【有明の主水】

「名無しの権兵衛」に近い仮作名。冬の日「―に酒屋つくらせて」(荷兮)

⇒あり‐あけ【有明】

ありあけ‐ぶくろ【有明袋】

(早暁に持って出ることからの名)旅行にたずさえた袋。表は貲布さいみ、裏は紅布で作り、ひうちがま・よもぎ・かちぐり・ごまめなどを入れた。

⇒あり‐あけ【有明】

ありあけ‐ぶし【有明節】

明治30年(1897)頃の流行歌。大正年間まで歌われた。曲名は歌詞の「有明にともす油は菜種にて」による。

⇒あり‐あけ【有明】

ありあけ‐わん【有明湾】

志布志しぶし湾の別称。

アリアドネ【Ariadnē】

ギリシア神話で、クレタ王ミノスの娘。ミノタウロス退治のテセウスに糸玉を与えて、ラビュリントス(迷宮)から脱出する方法を教えた。そこから、難問解決への導きを「アリアドネの糸」という。

あり‐あな【蟻穴】

蟻枘ありほぞを受ける穴。

ありあけ‐かずら【有明葛】‥カヅラ

キョウチクトウ科の観賞用蔓性低木。黄色5弁の漏斗ろうと状の花をつけ、温室で栽培。小笠原・沖縄などの暖地では生け垣とする。アラマンダ。

⇒あり‐あけ【有明】

ありあけ‐がた【有明方】

月の残っている夜明けの時分。

⇒あり‐あけ【有明】

ありあけ‐ざくら【有明桜】

里桜(八重桜)の一品種。

⇒あり‐あけ【有明】

ありあけ‐づき【有明月】

(→)「有明の月」に同じ。〈[季]秋〉

⇒あり‐あけ【有明】

ありあけ‐づくよ【有明月夜】

(→)有明1に同じ。

⇒あり‐あけ【有明】

ありあけ‐の‐つき【有明の月】

夜明けになお空に残る月。八雲御抄「―は十五日以後を云ふ由匡房往生伝に在り」

⇒あり‐あけ【有明】

ありあけ‐の‐ひ【有明の灯】

夜もすがらともしてある灯火。ありあけ。

⇒あり‐あけ【有明】

ありあけ‐の‐もんど【有明の主水】

「名無しの権兵衛」に近い仮作名。冬の日「―に酒屋つくらせて」(荷兮)

⇒あり‐あけ【有明】

ありあけ‐ぶくろ【有明袋】

(早暁に持って出ることからの名)旅行にたずさえた袋。表は貲布さいみ、裏は紅布で作り、ひうちがま・よもぎ・かちぐり・ごまめなどを入れた。

⇒あり‐あけ【有明】

ありあけ‐ぶし【有明節】

明治30年(1897)頃の流行歌。大正年間まで歌われた。曲名は歌詞の「有明にともす油は菜種にて」による。

⇒あり‐あけ【有明】

ありあけ‐わん【有明湾】

志布志しぶし湾の別称。

アリアドネ【Ariadnē】

ギリシア神話で、クレタ王ミノスの娘。ミノタウロス退治のテセウスに糸玉を与えて、ラビュリントス(迷宮)から脱出する方法を教えた。そこから、難問解決への導きを「アリアドネの糸」という。

あり‐あな【蟻穴】

蟻枘ありほぞを受ける穴。

⇒あられ【霰】

あられ‐も‐な・い

〔形〕

(アラレは動詞アリに可能の助動詞レルの付いたものの名詞化)

①あるはずもない。ありえない。とんでもない。浄瑠璃、夏祭浪花鑑「清七の―・い疑ひ。わしが心を知らぬか何ぞの様に」

②不都合である。似合わしくない。特に、女性として適当でないふるまいにいう。浄瑠璃、本朝廿四孝「姫御前の―・い」。「―・い寝乱れ姿」

あらわ【顕・露】アラハ

内部にひそむものが表面にあらわれている状態。

①隠れなくはっきり目に見えること。法華義疏長保点「果は著アラハにして、因は微なるをもて」。源氏物語若紫「こなたは―にや侍らむ」

②はっきり知覚できること。顕著であること。明らかであること。大和物語「―なる事あらがふな」

③公然。おおっぴら。また、人目に立つ所。戸外。源氏物語行幸「氏神の御つとめなど―ならぬほどなればこそ」。今昔物語集20「―にはあらじ。谷の方の藪に隠れて居たらむ」。「事が―になる」

④気持や意見を無遠慮に示すさま。露骨。枕草子277「あれは誰そ。―なり」。「敵意を―にする」

⑤むき出しにすること。はだか。御伽草子、二十四孝「わが衣をぬぎて親に着せ、わが身は―にして」。「肌も―な衣裳」

あらわい【洗はひ】アラハヒ

洗うこと。洗濯。大和物語「山に住む間に―などする人のなかりければ」

あら‐わざ【荒技】

武術・スポーツで、力に任せた激しい動きを伴う技。また、思い切った豪放な技。おおわざ。「―をくりだす」

あら‐わざ【荒業】

あら仕事。力仕事。あらかせぎ。

あらわし‐ぎぬ【著し衣】アラハシ‥

(→)「あらわしごろも」に同じ。

あらわし‐ごろも【著し衣】アラハシ‥

喪服もふく。源氏物語藤袴「この御―の色なくは、えこそ思ひ給へわくまじかりけれ」

あらわ・す【表す・現す・顕す・著す】アラハス

〔他五〕

①形・ようすなどを表に出して示す。特に、神仏が霊験などを示す。万葉集18「遠き世にかかりしことをわが御世に―・してあれば」。「姿を―・す」「本性を―・す」

②考え・意思・感情などをことばなどで表現する。万葉集5「玉島のこの川上に家はあれど君を恥やさしみ―・さずありき」。平家物語1「娑羅双樹の花の色、盛者じょうしゃ必衰のことわりを―・す」。「承諾の意を―・す」「怒りを全身で―・す」「赤色は情熱を―・す」

③《著》書物を書いて世に出す。浮世風呂2「さきに―・す男湯の浮世風呂、一篇入つた大入り」。「数々の名作を―・す」

④《顕》広く世界に知らせる。知れわたらせる。「世に名を―・す」

◇「表」は内面にあるものを外に示したり、事物を象徴したりする場合、「現」は隠れていたものが姿を見せる場合に使うことが多い。

あらわれ【現れ・顕れ・表れ】アラハレ

あらわれること。あらわれたもの。「感謝の―」

あらわ・れる【現れる・顕れる・表れる】アラハレル

〔自下一〕[文]あらは・る(下二)

①隠れていたものごとや今までなかったものが、はっきり表面に出る。特に、神仏が示現する。万葉集7「埋木の―・るましじきことにあらなくに」。宇津保物語俊蔭「俊蔭が仕うまつる本尊―・れ給へ」。大鏡道長「極楽浄土のあらたに―・れいで給ふべきために」。「遅れて―・れる」「真価が―・れる」

②隠していたものごとが人に知れる。発覚する。露顕する。持統紀「謀反みかどかたぶけむとして―・れぬ」。「隠すより―・れるがはやい」「悪事が―・れる」

③考え・意思などがはっきりと出る。「闘志が全身に―・れる」「喜びが文面に―・れる」

アラン【Alain】

(本名Émile-Auguste Chartier)フランスの人生哲学者・モラリスト。理性主義の立場から芸術・道徳・教育など多様な問題を論じた。著「幸福論」「芸術論集」「精神と情念に関する81章」など。(1868〜1951)

あらん‐かぎり【有らん限り】

あるだけ全部。ありったけ。「―の力を出す」

アランダム【alundum】

ボーキサイトを電気炉で溶かしてつくった人造の鋼玉。アルミナが主成分。融点が高い。元来は商品名。

あらんにゃ【阿蘭若】

〔仏〕(梵語araṇya)人里から離れた修行するのに適した閑静な土地。また、そこに作られた庵など。練若れんにゃ。蘭若。

アランフェス【Aranjuez】

スペイン中部、マドリードの南方にある保養地。

アラン‐フルニエ【Alain-Fournier】

フランスの小説家。第一次大戦で戦死。代表作「モーヌの大将」。(1886〜1914)

アラン‐もよう【アラン模様】‥ヤウ

(アイルランドのアラン(Aran)島に由来)主にセーターの編地に用いられる、縄編みを基調とする模様。→フィッシャーマンズ‐セーター

あり【在り・有り】

あること。現存すること。→ありのことごと→ありのすさび

あり【蟻】

①ハチ目アリ科の昆虫の総称。胸腹間に甚だしいくびれがある。触角は「く」の字形に屈曲。地中または朽木の中に巣をつくる。雌である女王と、雄と働き蟻(生殖能力のない雌)とがあり、多数で社会生活を営む。新しく羽化した女王と雄には翅があり(羽蟻)、交尾後に翅を失う。〈[季]夏〉。〈新撰字鏡8〉

②〔建〕仕口しくちの一種。木材の端を鳩尾形、すなわち先で広がった形にしたもの。→蟻枘ありほぞ

⇒蟻穴を出る

⇒蟻の穴から堤も崩れる

⇒蟻の甘きにつくが如し

⇒蟻の思いも天に届く

⇒蟻の熊野参り

⇒蟻の這い出る隙もない

あ・り【有り・在り】

〔自ラ変〕

⇒ある(五段)

アリア【aria イタリア】

①オペラ・オラトリオなどの中の旋律的な独唱歌曲。詠唱。詠嘆曲。

②独立した旋律的小歌曲。また、類似の器楽曲。

③古くは変奏曲の主題。

あり‐あい【有り合い】‥アヒ

ありあうこと。また、そのもの。ありあわせ。世間胸算用2「夜食はひやめしに湯豆腐、干魚―に」

あり‐あ・う【有り合う・在り合う】‥アフ

〔自五〕

①たまたまそこにいる。または、ある。居あわせる。ありあわせる。土佐日記「いたれりし国にてぞ子生めるものども―・へる」

②偶然出合う。行き合う。栄華物語初花「路のほどなどに、夜行の夜なども、おのづから―・ふらむ」

あり‐あかし【有り明し】

一晩中ともしておく灯火。

あり‐あけ【有明】

①月がまだありながら、夜が明けてくる頃。また、その月。ありあけづくよ。和訓栞「ありあけ、有明の義、十六夜以下は夜は已に明くるに月はなほ入らである故に云ふなり」。源氏物語帚木「月は―にて光をさまれるものから」

②(後世、月に関係なく)夜明け方。

③「ありあけあんどん」の略。日葡辞書「アリアケヲトボス」

④「ありあけのひ」の略。狂言、子盗人「これは―がある。宵に客があつたとみえた」

⑤香の一種。

⑥江戸時代、楊弓などで銭を賭ける時の隠語。15文のこと。

⇒ありあけ‐あんどん【有明行灯】

⇒ありあけ‐かずら【有明葛】

⇒ありあけ‐がた【有明方】

⇒ありあけ‐ざくら【有明桜】

⇒ありあけ‐づき【有明月】

⇒ありあけ‐づくよ【有明月夜】

⇒ありあけ‐の‐つき【有明の月】

⇒ありあけ‐の‐ひ【有明の灯】

⇒ありあけ‐の‐もんど【有明の主水】

⇒ありあけ‐ぶくろ【有明袋】

⇒ありあけ‐ぶし【有明節】

ありあけ‐あんどん【有明行灯】

夜通しともしておく行灯。明るさは、火袋の外側に、台にしている箱をかぶせて、調節する。ありあけ。

有明行灯

⇒あられ【霰】

あられ‐も‐な・い

〔形〕

(アラレは動詞アリに可能の助動詞レルの付いたものの名詞化)

①あるはずもない。ありえない。とんでもない。浄瑠璃、夏祭浪花鑑「清七の―・い疑ひ。わしが心を知らぬか何ぞの様に」

②不都合である。似合わしくない。特に、女性として適当でないふるまいにいう。浄瑠璃、本朝廿四孝「姫御前の―・い」。「―・い寝乱れ姿」

あらわ【顕・露】アラハ

内部にひそむものが表面にあらわれている状態。

①隠れなくはっきり目に見えること。法華義疏長保点「果は著アラハにして、因は微なるをもて」。源氏物語若紫「こなたは―にや侍らむ」

②はっきり知覚できること。顕著であること。明らかであること。大和物語「―なる事あらがふな」

③公然。おおっぴら。また、人目に立つ所。戸外。源氏物語行幸「氏神の御つとめなど―ならぬほどなればこそ」。今昔物語集20「―にはあらじ。谷の方の藪に隠れて居たらむ」。「事が―になる」

④気持や意見を無遠慮に示すさま。露骨。枕草子277「あれは誰そ。―なり」。「敵意を―にする」

⑤むき出しにすること。はだか。御伽草子、二十四孝「わが衣をぬぎて親に着せ、わが身は―にして」。「肌も―な衣裳」

あらわい【洗はひ】アラハヒ

洗うこと。洗濯。大和物語「山に住む間に―などする人のなかりければ」

あら‐わざ【荒技】

武術・スポーツで、力に任せた激しい動きを伴う技。また、思い切った豪放な技。おおわざ。「―をくりだす」

あら‐わざ【荒業】

あら仕事。力仕事。あらかせぎ。

あらわし‐ぎぬ【著し衣】アラハシ‥

(→)「あらわしごろも」に同じ。

あらわし‐ごろも【著し衣】アラハシ‥

喪服もふく。源氏物語藤袴「この御―の色なくは、えこそ思ひ給へわくまじかりけれ」

あらわ・す【表す・現す・顕す・著す】アラハス

〔他五〕

①形・ようすなどを表に出して示す。特に、神仏が霊験などを示す。万葉集18「遠き世にかかりしことをわが御世に―・してあれば」。「姿を―・す」「本性を―・す」

②考え・意思・感情などをことばなどで表現する。万葉集5「玉島のこの川上に家はあれど君を恥やさしみ―・さずありき」。平家物語1「娑羅双樹の花の色、盛者じょうしゃ必衰のことわりを―・す」。「承諾の意を―・す」「怒りを全身で―・す」「赤色は情熱を―・す」

③《著》書物を書いて世に出す。浮世風呂2「さきに―・す男湯の浮世風呂、一篇入つた大入り」。「数々の名作を―・す」

④《顕》広く世界に知らせる。知れわたらせる。「世に名を―・す」

◇「表」は内面にあるものを外に示したり、事物を象徴したりする場合、「現」は隠れていたものが姿を見せる場合に使うことが多い。

あらわれ【現れ・顕れ・表れ】アラハレ

あらわれること。あらわれたもの。「感謝の―」

あらわ・れる【現れる・顕れる・表れる】アラハレル

〔自下一〕[文]あらは・る(下二)

①隠れていたものごとや今までなかったものが、はっきり表面に出る。特に、神仏が示現する。万葉集7「埋木の―・るましじきことにあらなくに」。宇津保物語俊蔭「俊蔭が仕うまつる本尊―・れ給へ」。大鏡道長「極楽浄土のあらたに―・れいで給ふべきために」。「遅れて―・れる」「真価が―・れる」

②隠していたものごとが人に知れる。発覚する。露顕する。持統紀「謀反みかどかたぶけむとして―・れぬ」。「隠すより―・れるがはやい」「悪事が―・れる」

③考え・意思などがはっきりと出る。「闘志が全身に―・れる」「喜びが文面に―・れる」

アラン【Alain】

(本名Émile-Auguste Chartier)フランスの人生哲学者・モラリスト。理性主義の立場から芸術・道徳・教育など多様な問題を論じた。著「幸福論」「芸術論集」「精神と情念に関する81章」など。(1868〜1951)

あらん‐かぎり【有らん限り】

あるだけ全部。ありったけ。「―の力を出す」

アランダム【alundum】

ボーキサイトを電気炉で溶かしてつくった人造の鋼玉。アルミナが主成分。融点が高い。元来は商品名。

あらんにゃ【阿蘭若】

〔仏〕(梵語araṇya)人里から離れた修行するのに適した閑静な土地。また、そこに作られた庵など。練若れんにゃ。蘭若。

アランフェス【Aranjuez】

スペイン中部、マドリードの南方にある保養地。

アラン‐フルニエ【Alain-Fournier】

フランスの小説家。第一次大戦で戦死。代表作「モーヌの大将」。(1886〜1914)

アラン‐もよう【アラン模様】‥ヤウ

(アイルランドのアラン(Aran)島に由来)主にセーターの編地に用いられる、縄編みを基調とする模様。→フィッシャーマンズ‐セーター

あり【在り・有り】

あること。現存すること。→ありのことごと→ありのすさび

あり【蟻】

①ハチ目アリ科の昆虫の総称。胸腹間に甚だしいくびれがある。触角は「く」の字形に屈曲。地中または朽木の中に巣をつくる。雌である女王と、雄と働き蟻(生殖能力のない雌)とがあり、多数で社会生活を営む。新しく羽化した女王と雄には翅があり(羽蟻)、交尾後に翅を失う。〈[季]夏〉。〈新撰字鏡8〉

②〔建〕仕口しくちの一種。木材の端を鳩尾形、すなわち先で広がった形にしたもの。→蟻枘ありほぞ

⇒蟻穴を出る

⇒蟻の穴から堤も崩れる

⇒蟻の甘きにつくが如し

⇒蟻の思いも天に届く

⇒蟻の熊野参り

⇒蟻の這い出る隙もない

あ・り【有り・在り】

〔自ラ変〕

⇒ある(五段)

アリア【aria イタリア】

①オペラ・オラトリオなどの中の旋律的な独唱歌曲。詠唱。詠嘆曲。

②独立した旋律的小歌曲。また、類似の器楽曲。

③古くは変奏曲の主題。

あり‐あい【有り合い】‥アヒ

ありあうこと。また、そのもの。ありあわせ。世間胸算用2「夜食はひやめしに湯豆腐、干魚―に」

あり‐あ・う【有り合う・在り合う】‥アフ

〔自五〕

①たまたまそこにいる。または、ある。居あわせる。ありあわせる。土佐日記「いたれりし国にてぞ子生めるものども―・へる」

②偶然出合う。行き合う。栄華物語初花「路のほどなどに、夜行の夜なども、おのづから―・ふらむ」

あり‐あかし【有り明し】

一晩中ともしておく灯火。

あり‐あけ【有明】

①月がまだありながら、夜が明けてくる頃。また、その月。ありあけづくよ。和訓栞「ありあけ、有明の義、十六夜以下は夜は已に明くるに月はなほ入らである故に云ふなり」。源氏物語帚木「月は―にて光をさまれるものから」

②(後世、月に関係なく)夜明け方。

③「ありあけあんどん」の略。日葡辞書「アリアケヲトボス」

④「ありあけのひ」の略。狂言、子盗人「これは―がある。宵に客があつたとみえた」

⑤香の一種。

⑥江戸時代、楊弓などで銭を賭ける時の隠語。15文のこと。

⇒ありあけ‐あんどん【有明行灯】

⇒ありあけ‐かずら【有明葛】

⇒ありあけ‐がた【有明方】

⇒ありあけ‐ざくら【有明桜】

⇒ありあけ‐づき【有明月】

⇒ありあけ‐づくよ【有明月夜】

⇒ありあけ‐の‐つき【有明の月】

⇒ありあけ‐の‐ひ【有明の灯】

⇒ありあけ‐の‐もんど【有明の主水】

⇒ありあけ‐ぶくろ【有明袋】

⇒ありあけ‐ぶし【有明節】

ありあけ‐あんどん【有明行灯】

夜通しともしておく行灯。明るさは、火袋の外側に、台にしている箱をかぶせて、調節する。ありあけ。

有明行灯

⇒あり‐あけ【有明】

ありあけ‐かい【有明海】

九州北西部の、長崎・佐賀・福岡・熊本四県に囲まれた浅海域。潮汐の干満差が大きく、古くから干潟の干拓事業が進められた。筑紫潟。筑紫の海。

有明海

撮影:山梨勝弘

⇒あり‐あけ【有明】

ありあけ‐かい【有明海】

九州北西部の、長崎・佐賀・福岡・熊本四県に囲まれた浅海域。潮汐の干満差が大きく、古くから干潟の干拓事業が進められた。筑紫潟。筑紫の海。

有明海

撮影:山梨勝弘

ありあけ‐かずら【有明葛】‥カヅラ

キョウチクトウ科の観賞用蔓性低木。黄色5弁の漏斗ろうと状の花をつけ、温室で栽培。小笠原・沖縄などの暖地では生け垣とする。アラマンダ。

⇒あり‐あけ【有明】

ありあけ‐がた【有明方】

月の残っている夜明けの時分。

⇒あり‐あけ【有明】

ありあけ‐ざくら【有明桜】

里桜(八重桜)の一品種。

⇒あり‐あけ【有明】

ありあけ‐づき【有明月】

(→)「有明の月」に同じ。〈[季]秋〉

⇒あり‐あけ【有明】

ありあけ‐づくよ【有明月夜】

(→)有明1に同じ。

⇒あり‐あけ【有明】

ありあけ‐の‐つき【有明の月】

夜明けになお空に残る月。八雲御抄「―は十五日以後を云ふ由匡房往生伝に在り」

⇒あり‐あけ【有明】

ありあけ‐の‐ひ【有明の灯】

夜もすがらともしてある灯火。ありあけ。

⇒あり‐あけ【有明】

ありあけ‐の‐もんど【有明の主水】

「名無しの権兵衛」に近い仮作名。冬の日「―に酒屋つくらせて」(荷兮)

⇒あり‐あけ【有明】

ありあけ‐ぶくろ【有明袋】

(早暁に持って出ることからの名)旅行にたずさえた袋。表は貲布さいみ、裏は紅布で作り、ひうちがま・よもぎ・かちぐり・ごまめなどを入れた。

⇒あり‐あけ【有明】

ありあけ‐ぶし【有明節】

明治30年(1897)頃の流行歌。大正年間まで歌われた。曲名は歌詞の「有明にともす油は菜種にて」による。

⇒あり‐あけ【有明】

ありあけ‐わん【有明湾】

志布志しぶし湾の別称。

アリアドネ【Ariadnē】

ギリシア神話で、クレタ王ミノスの娘。ミノタウロス退治のテセウスに糸玉を与えて、ラビュリントス(迷宮)から脱出する方法を教えた。そこから、難問解決への導きを「アリアドネの糸」という。

あり‐あな【蟻穴】

蟻枘ありほぞを受ける穴。

ありあけ‐かずら【有明葛】‥カヅラ

キョウチクトウ科の観賞用蔓性低木。黄色5弁の漏斗ろうと状の花をつけ、温室で栽培。小笠原・沖縄などの暖地では生け垣とする。アラマンダ。

⇒あり‐あけ【有明】

ありあけ‐がた【有明方】

月の残っている夜明けの時分。

⇒あり‐あけ【有明】

ありあけ‐ざくら【有明桜】

里桜(八重桜)の一品種。

⇒あり‐あけ【有明】

ありあけ‐づき【有明月】

(→)「有明の月」に同じ。〈[季]秋〉

⇒あり‐あけ【有明】

ありあけ‐づくよ【有明月夜】

(→)有明1に同じ。

⇒あり‐あけ【有明】

ありあけ‐の‐つき【有明の月】

夜明けになお空に残る月。八雲御抄「―は十五日以後を云ふ由匡房往生伝に在り」

⇒あり‐あけ【有明】

ありあけ‐の‐ひ【有明の灯】

夜もすがらともしてある灯火。ありあけ。

⇒あり‐あけ【有明】

ありあけ‐の‐もんど【有明の主水】

「名無しの権兵衛」に近い仮作名。冬の日「―に酒屋つくらせて」(荷兮)

⇒あり‐あけ【有明】

ありあけ‐ぶくろ【有明袋】

(早暁に持って出ることからの名)旅行にたずさえた袋。表は貲布さいみ、裏は紅布で作り、ひうちがま・よもぎ・かちぐり・ごまめなどを入れた。

⇒あり‐あけ【有明】

ありあけ‐ぶし【有明節】

明治30年(1897)頃の流行歌。大正年間まで歌われた。曲名は歌詞の「有明にともす油は菜種にて」による。

⇒あり‐あけ【有明】

ありあけ‐わん【有明湾】

志布志しぶし湾の別称。

アリアドネ【Ariadnē】

ギリシア神話で、クレタ王ミノスの娘。ミノタウロス退治のテセウスに糸玉を与えて、ラビュリントス(迷宮)から脱出する方法を教えた。そこから、難問解決への導きを「アリアドネの糸」という。

あり‐あな【蟻穴】

蟻枘ありほぞを受ける穴。

あられ‐ばい【霰灰】‥バヒ🔗⭐🔉

あられ‐ばい【霰灰】‥バヒ

茶道で、炉に用いる撒き灰の一種。霰状のもの。粒灰。

⇒あられ【霰】

あられ‐ばしり【霰走】🔗⭐🔉

あられ‐ばしり【霰走】

⇒あらればしり(阿良礼走)。

⇒あられ【霰】

あられ‐ばしり【阿良礼走】🔗⭐🔉

あられ‐ばしり【阿良礼走】

(「霰走」とも書く)

①踏歌とうかの異称。終りに「万年よろずよあられ」ということばを繰り返しつつ足早く走り退くからいう。〈[季]新年〉

②練歩れんぽの一つ。足早に走ること。

あられ‐ふり【霰降り】🔗⭐🔉

あられ‐ふり【霰降り】

〔枕〕

「かしま(鹿島)」「きしみ(杵島の訛)」「とほ(遠)」にかかる。

⇒あられ【霰】

あられ‐ぼし【霰星】🔗⭐🔉

あられ‐ぼし【霰星】

当世兜・茶釜・鉄瓶などの外面にある霰形の細かな突起。

⇒あられ【霰】

あられ‐もち【霰餅】🔗⭐🔉

あられ‐もち【霰餅】

①賽さいの目に切って干した餅。

②餅を四角・丸形・花形などに小さく切って煎り、醤油・砂糖などで味付けした焼菓子。あられ。おかき。

霰餅

撮影:関戸 勇

⇒あられ【霰】

⇒あられ【霰】

⇒あられ【霰】

⇒あられ【霰】

さん‐だん【霰弾・散弾】🔗⭐🔉

さん‐だん【霰弾・散弾】

発射すると多数の細かい弾たまがあられのようにとび散る仕掛けの弾丸。ばらだま。

⇒さんだん‐じゅう【散弾銃】

さんりゅう‐しゅ【霰粒腫】‥リフ‥🔗⭐🔉

さんりゅう‐しゅ【霰粒腫】‥リフ‥

眼瞼がんけんに生じる無痛性、粟粒大ないし大豆大の腫瘤。眼瞼腺(マイボーン腺)分泌物の貯留によるもので、しばしば炎症を伴う。めいぼ。めぼ。せんりゅうしゅ。

[漢]霰🔗⭐🔉

霰 字形

〔雨部12画/20画/8039・7047〕

〔音〕サン(慣) セン(呉)(漢)

〔訓〕あられ

[意味]

空中の水分が氷結して降ってくるもの。あられ。「霰弾・急霰」

〔雨部12画/20画/8039・7047〕

〔音〕サン(慣) セン(呉)(漢)

〔訓〕あられ

[意味]

空中の水分が氷結して降ってくるもの。あられ。「霰弾・急霰」

〔雨部12画/20画/8039・7047〕

〔音〕サン(慣) セン(呉)(漢)

〔訓〕あられ

[意味]

空中の水分が氷結して降ってくるもの。あられ。「霰弾・急霰」

〔雨部12画/20画/8039・7047〕

〔音〕サン(慣) セン(呉)(漢)

〔訓〕あられ

[意味]

空中の水分が氷結して降ってくるもの。あられ。「霰弾・急霰」

広辞苑に「霰」で始まるの検索結果 1-25。