複数辞典一括検索+![]()

![]()

かざ‐あな【風穴】🔗⭐🔉

かざ‐あな【風穴】

①通風のために壁・窓などにあけたあな。風抜きの穴。

②(風の吹き起こる穴の意)山腹などの奥深い穴。ふうけつ。

③風の入ってくる障子などの破れ穴。

⇒風穴を明ける

○風穴を明けるかざあなをあける

①槍や銃で胴体を貫くような穴をあける。主に脅し文句などに用いる。「どてっ腹に―ぞ」

②転じて、閉ざされた状態にある組織などに新風を吹き込む。

⇒かざ‐あな【風穴】

○風穴を明けるかざあなをあける🔗⭐🔉

○風穴を明けるかざあなをあける

①槍や銃で胴体を貫くような穴をあける。主に脅し文句などに用いる。「どてっ腹に―ぞ」

②転じて、閉ざされた状態にある組織などに新風を吹き込む。

⇒かざ‐あな【風穴】

ガザーリー【al-Ghazālī】

イスラムの神学者・法学者。信仰と理性、律法主義と神秘主義との調和を図り、正統主義を代表した。著「哲学者の意図」「宗教諸学の再生」など。ラテン語名アルガゼル。(1058〜1111)

か‐さい【火災】クワ‥

火の災害。火事。

⇒かさい‐きゅうじょぶくろ【火災救助袋】

⇒かさい‐ほうち‐き【火災報知機】

⇒かさい‐ほけん【火災保険】

かさい【加西】

兵庫県中央部の市。山地・丘陵と小さな河谷平野とから成り、中国自動車道が貫通。電機工業が立地。人口4万9千。

か‐さい【花菜】クワ‥

花・蕾つぼみの部分を食用とする野菜。食用菊やカリフラワー・ブロッコリーなど。花蕾からい菜。

か‐さい【果菜】クワ‥

①果物と野菜。

②ナス・キュウリ・マクワウリなどのように、果実を食用とする野菜。

か‐さい【苛細】

きびし過ぎて煩わしいこと。

か‐さい【家妻】

妻のこと。

か‐さい【家宰】

家長に代わって家事を取りしきる人。家老。

か‐さい【家裁】

家庭裁判所の略称。

かさい【葛西】

武蔵国の地名。今の東京都江戸川区の南部および葛飾区の江戸川と中川とに挟まれた地帯。現在、江戸川区南部の地名として残る。→葛飾。

⇒かさい‐おどり【葛西踊】

⇒かさい‐たろう【葛西太郎】

⇒かさい‐ねんぶつ【葛西念仏】

⇒かさい‐のり【葛西海苔】

⇒かさい‐ばやし【葛西囃子】

⇒かさい‐ぶね【葛西舟】

かさい【葛西】

姓氏の一つ。

⇒かさい‐ぜんぞう【葛西善蔵】

か‐さい【禍災】クワ‥

わざわい。災難。災害。

か‐さい【寡妻】クワ‥

(寡徳の人の妻の意。一説に、嫡妻の意とも)

①他人に対して自分の妻をいう時の謙称。

②夫を失った妻。やもめ。寡婦。

か‐さい【歌才】

和歌を作る才能。

か‐ざい【火罪】クワ‥

江戸時代、主として放火犯に科した刑罰。犯人を馬に乗せて市中引回しの上、刑場に連行、茅・薪を四方に積み上げ火あぶりにした。火刑。

か‐ざい【花材】クワ‥

生け花の材料。

か‐ざい【家財】

①一家の財産。

②家にある道具類。「―道具」「―保険」

か‐ざい【貨財】クワ‥

貨幣と財物。財貨。財産。

か‐ざい【歌材】

和歌に作る素材。

が‐さい【画才】グワ‥

絵をかく才能。

が‐ざい【画材】グワ‥

①絵にかく題材。

②絵をかくための材料。筆・絵具など。

かさい‐おどり【葛西踊】‥ヲドリ

江戸時代、葛西の農夫が、笛・鉦・太鼓の囃子はやしにつれて念仏を唱えながら踊り歩いたもの。葛西念仏。

⇒かさい【葛西】

かさい‐がん【火砕岩】クワ‥

(→)火山砕屑さいせつ岩に同じ。

かさい‐きゅう【火砕丘】クワ‥キウ

(→)砕屑さいせつ丘に同じ。

かさい‐きゅうじょぶくろ【火災救助袋】クワ‥キウ‥

⇒きゅうじょぶくろ。

⇒か‐さい【火災】

かさ‐いし【笠石】

煉瓦や石材の構造物または塀などの上にかぶらせる石。冠石かむりいし。

かさい‐ぜんぞう【葛西善蔵】‥ザウ

小説家。弘前市生れ。自らの深刻な生活経験を描写、典型的な私小説作家。作「子をつれて」「湖畔手記」「椎の若葉」など。(1887〜1928)

⇒かさい【葛西】

かさ‐いた【笠板】

戸袋などの上部をおおう板。

かさい‐たろう【葛西太郎】‥ラウ

江戸時代、向島秋葉神社へ行く土手の下り口にあった川魚料理店。鯉料理を呼び物にしていた。

⇒かさい【葛西】

かさい‐ねんぶつ【葛西念仏】

①(→)葛西踊に同じ。

②歌舞伎囃子の一つ。葛西踊から出て、鉦・太鼓ではやすもので、ひなびた情景を表し、また調子を早めて立回りなどにも用いる。

⇒かさい【葛西】

かさい‐のり【葛西海苔】

葛西で採取した海苔。浅草海苔。

⇒かさい【葛西】

かさい‐ばやし【葛西囃子】

葛西に始まり、今もひろく東京で行われる祭礼の囃子。馬鹿囃子。→若囃子。

⇒かさい【葛西】

かさい‐ぶつ【火砕物】クワ‥

(→)火山砕屑さいせつ物に同じ。

かさい‐ぶね【葛西舟】

葛西の農夫が江戸の糞尿を運んだ船。東海道中膝栗毛6「作者が知恵のこやしにて、―につむとも尽きず」

⇒かさい【葛西】

かさい‐ほうち‐き【火災報知機】クワ‥

火災の発生とその箇所を消防署や管理室などに急報するための装置。

⇒か‐さい【火災】

かさい‐ほけん【火災保険】クワ‥

損害保険の一種。火災によって生ずる損害の填補てんぽを目的とする保険。家財など動産に関するもの、建物に関するもの、家主の失う家賃に関するものなど各種にわたる。

⇒か‐さい【火災】

かさい‐りゅう【火砕流】クワ‥リウ

高温の火山灰・軽石・火山岩塊などが一団となって高速度で斜面を流れ下る現象。時速数十から百キロメートル以上で宅地や耕作地を襲い、大災害をひき起こすことがある。

かざ‐いれ【風入れ】

風をとおして湿気をとること。虫干し。〈[季]夏〉

がさ‐いれ【がさ入れ】

家宅捜索をいう隠語。→がさ

かさい‐れっとう【花綵列島】クワ‥タウ

(festoon islands)円弧状または弓形に配列され、花綵はなづなのような形をなしている列島。弧状列島の別称。特に千島・日本・琉球列島を指した呼称。

かざ‐うえ【風上】‥ウヘ

(→)「かざかみ」に同じ。好色五人女3「人間たる者の―にも置くやつにはあらず」

かざえ‐おうぎ【かざへ扇】カザヘアフギ

かざして顔を隠した扇。好色一代男2「―は何忍ぶぞかし」

かさおか【笠岡】‥ヲカ

岡山県南西端の市。人造真珠・麦藁帽子を産する。笠岡湾はカブトガニの生息地で、天然記念物。人口5万7千。

かざ‐おき【風招き】‥ヲキ

風を呼び起こすこと。かぜおき。神代紀下「―を作したまへ」

かざ‐おさえ【風押え】‥オサヘ

風に吹かれて飛散するのを防ぐためのおもし。

かさ‐おし【嵩押し】

高圧的に押しつけること。高飛車。嵩高かさだか。狂言、靱猿「其様な―な事はいはぬ物でござる」

かざ‐おち【風落ち】

果実が風のために落ちること。また、落ちた果実。

かさ‐おどり【傘踊・笠踊】‥ヲドリ

日傘・花傘・蛇の目傘、またかぶり笠を持っておどる踊。「道成寺」の笠踊は有名。からかさ踊。花笠踊。

かさ‐おどろき【傘驚き】

(→)「からかさおどろき」に同じ。中務内侍日記「この御馬は―やし侍らむ」

かざ‐おもて【風面・風表】

風の吹いてくる正面。かざかみ。もえくゐ「若者の―にも置く人にはあらず」

かざおり‐えぼし【風折烏帽子】‥ヲリ‥

(立烏帽子の風に吹き折られた状態を形にしたもの)立烏帽子の頂を折りふせた烏帽子。主に地下じげが着用。右折(上皇用)と左折(一般用)とがある。平礼ひれ烏帽子。

風折烏帽子

かざ‐お・る【風折る】‥ヲル

〔他四〕

立烏帽子たてえぼしを横に折って風折かざおり烏帽子とする。

かざ‐おれ【風折れ】‥ヲレ

樹木などが風に吹き折られること。

かさ‐がい【笠貝】‥ガヒ

ツタノハガイ科の一種。陣笠形で、殻長9センチメートルに及ぶ。表面には顆粒状の放射肋が密に並ぶ。小笠原諸島特産で、天然記念物。また、広くは陣笠形をした巻貝の総称。

かざ‐がえし【風返し】‥ガヘシ

①(佐渡で)破風はふのこと。

②(東北・北陸地方で)鼻隠はなかくしのこと。

かさ‐かき【瘡掻き】

皮膚病にかかった人。特に、梅毒患者。

かざ‐がくれ【風隠れ】

防風のために作る物陰。また、風の当たらない物陰。玉葉集春「木立をばつくろはずして桜花―にぞ植うべかりける」

かさ‐がけ【笠懸】

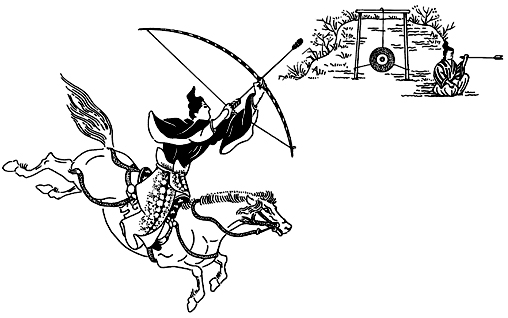

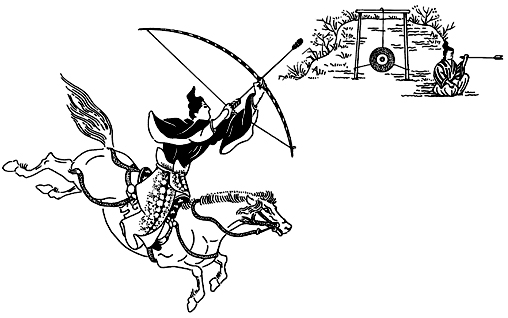

平安時代の末から行われた騎射の一種。垜あずちに射手の綾藺笠あやいがさをかけて、遠矢を射るもの。のちには、笠の代りに革の中にわらを入れたものを的とした。弓は塗弓、三所籐みところどう。矢は蟇目ひきめ。的との距離は、弦をかけないはずし弓の長さで10張伏せた程度。小笠懸・遠笠懸・神事笠懸などがある。

笠懸

かざ‐お・る【風折る】‥ヲル

〔他四〕

立烏帽子たてえぼしを横に折って風折かざおり烏帽子とする。

かざ‐おれ【風折れ】‥ヲレ

樹木などが風に吹き折られること。

かさ‐がい【笠貝】‥ガヒ

ツタノハガイ科の一種。陣笠形で、殻長9センチメートルに及ぶ。表面には顆粒状の放射肋が密に並ぶ。小笠原諸島特産で、天然記念物。また、広くは陣笠形をした巻貝の総称。

かざ‐がえし【風返し】‥ガヘシ

①(佐渡で)破風はふのこと。

②(東北・北陸地方で)鼻隠はなかくしのこと。

かさ‐かき【瘡掻き】

皮膚病にかかった人。特に、梅毒患者。

かざ‐がくれ【風隠れ】

防風のために作る物陰。また、風の当たらない物陰。玉葉集春「木立をばつくろはずして桜花―にぞ植うべかりける」

かさ‐がけ【笠懸】

平安時代の末から行われた騎射の一種。垜あずちに射手の綾藺笠あやいがさをかけて、遠矢を射るもの。のちには、笠の代りに革の中にわらを入れたものを的とした。弓は塗弓、三所籐みところどう。矢は蟇目ひきめ。的との距離は、弦をかけないはずし弓の長さで10張伏せた程度。小笠懸・遠笠懸・神事笠懸などがある。

笠懸

⇒かさがけ‐うま【笠懸馬】

⇒かさがけ‐の【笠懸野】

⇒かさがけ‐ひきめ【笠懸蟇目】

かさがけ‐うま【笠懸馬】

笠懸の時に乗る馬。

⇒かさ‐がけ【笠懸】

かさがけ‐の【笠懸野】

(源頼朝が笠懸を行なった地という)群馬県南東部にある野。渡良瀬川が形成した扇状地の名。

⇒かさ‐がけ【笠懸】

かさがけ‐ひきめ【笠懸蟇目】

笠懸に用いる蟇目の矢。桐・朴ほおの類で作り、中央の円周に縦筋を入れ、溜塗ためぬりとし、6孔を穿うがつ。

⇒かさ‐がけ【笠懸】

かさ‐かさ

①薄くて乾いたものが触れ合って発する軽い音。「―と落葉を踏む」

②表面が乾燥していたり、水分や油が抜けたりしているさま。「―のパン」

③世相や人の性格などに人情味やうるおいがないさま。「―した世の中」

がさ‐がさ

①薄くて乾いたものが触れ合って発するやや濁った音。「―と笹をかき分けて行く」

②表面が荒れているさま。うるおいがないさま。「手が―になる」

③性格や言動が粗野でがさつなさま。「―した物言い」

かさ‐が‐たけ【笠ヶ岳】

岐阜県北東部、飛騨山脈南西部の山。標高2897メートル。山頂部は笠の形に似る。肩ヶ岳。

笠ケ岳

提供:オフィス史朗

⇒かさがけ‐うま【笠懸馬】

⇒かさがけ‐の【笠懸野】

⇒かさがけ‐ひきめ【笠懸蟇目】

かさがけ‐うま【笠懸馬】

笠懸の時に乗る馬。

⇒かさ‐がけ【笠懸】

かさがけ‐の【笠懸野】

(源頼朝が笠懸を行なった地という)群馬県南東部にある野。渡良瀬川が形成した扇状地の名。

⇒かさ‐がけ【笠懸】

かさがけ‐ひきめ【笠懸蟇目】

笠懸に用いる蟇目の矢。桐・朴ほおの類で作り、中央の円周に縦筋を入れ、溜塗ためぬりとし、6孔を穿うがつ。

⇒かさ‐がけ【笠懸】

かさ‐かさ

①薄くて乾いたものが触れ合って発する軽い音。「―と落葉を踏む」

②表面が乾燥していたり、水分や油が抜けたりしているさま。「―のパン」

③世相や人の性格などに人情味やうるおいがないさま。「―した世の中」

がさ‐がさ

①薄くて乾いたものが触れ合って発するやや濁った音。「―と笹をかき分けて行く」

②表面が荒れているさま。うるおいがないさま。「手が―になる」

③性格や言動が粗野でがさつなさま。「―した物言い」

かさ‐が‐たけ【笠ヶ岳】

岐阜県北東部、飛騨山脈南西部の山。標高2897メートル。山頂部は笠の形に似る。肩ヶ岳。

笠ケ岳

提供:オフィス史朗

かざ‐ガッパ【風合羽】

木綿製の風よけの合羽。江戸時代、商人の旅行用。

かさ‐かぶせ【笠被せ】

関東地方東部で、婚家に到着した嫁に門口で笠を被せる民俗。→笠はずし

かざ‐がまえ【風構え】‥ガマヘ

漢字の構かまえの一つ。「風」「凪」などの構の「

かざ‐ガッパ【風合羽】

木綿製の風よけの合羽。江戸時代、商人の旅行用。

かさ‐かぶせ【笠被せ】

関東地方東部で、婚家に到着した嫁に門口で笠を被せる民俗。→笠はずし

かざ‐がまえ【風構え】‥ガマヘ

漢字の構かまえの一つ。「風」「凪」などの構の「 」の称。多く「几」きにょうの部に含む。かぜがまえ。

かさ‐がみ【傘紙】

からかさを張るのに用いる厚手の地紙。楮こうぞ製で、美濃・紀伊などの産が有名。

かざ‐かみ【風上】

風の吹いてくる方角。かざうえ。↔かざしも

⇒風上に置けぬ

」の称。多く「几」きにょうの部に含む。かぜがまえ。

かさ‐がみ【傘紙】

からかさを張るのに用いる厚手の地紙。楮こうぞ製で、美濃・紀伊などの産が有名。

かざ‐かみ【風上】

風の吹いてくる方角。かざうえ。↔かざしも

⇒風上に置けぬ

かざ‐お・る【風折る】‥ヲル

〔他四〕

立烏帽子たてえぼしを横に折って風折かざおり烏帽子とする。

かざ‐おれ【風折れ】‥ヲレ

樹木などが風に吹き折られること。

かさ‐がい【笠貝】‥ガヒ

ツタノハガイ科の一種。陣笠形で、殻長9センチメートルに及ぶ。表面には顆粒状の放射肋が密に並ぶ。小笠原諸島特産で、天然記念物。また、広くは陣笠形をした巻貝の総称。

かざ‐がえし【風返し】‥ガヘシ

①(佐渡で)破風はふのこと。

②(東北・北陸地方で)鼻隠はなかくしのこと。

かさ‐かき【瘡掻き】

皮膚病にかかった人。特に、梅毒患者。

かざ‐がくれ【風隠れ】

防風のために作る物陰。また、風の当たらない物陰。玉葉集春「木立をばつくろはずして桜花―にぞ植うべかりける」

かさ‐がけ【笠懸】

平安時代の末から行われた騎射の一種。垜あずちに射手の綾藺笠あやいがさをかけて、遠矢を射るもの。のちには、笠の代りに革の中にわらを入れたものを的とした。弓は塗弓、三所籐みところどう。矢は蟇目ひきめ。的との距離は、弦をかけないはずし弓の長さで10張伏せた程度。小笠懸・遠笠懸・神事笠懸などがある。

笠懸

かざ‐お・る【風折る】‥ヲル

〔他四〕

立烏帽子たてえぼしを横に折って風折かざおり烏帽子とする。

かざ‐おれ【風折れ】‥ヲレ

樹木などが風に吹き折られること。

かさ‐がい【笠貝】‥ガヒ

ツタノハガイ科の一種。陣笠形で、殻長9センチメートルに及ぶ。表面には顆粒状の放射肋が密に並ぶ。小笠原諸島特産で、天然記念物。また、広くは陣笠形をした巻貝の総称。

かざ‐がえし【風返し】‥ガヘシ

①(佐渡で)破風はふのこと。

②(東北・北陸地方で)鼻隠はなかくしのこと。

かさ‐かき【瘡掻き】

皮膚病にかかった人。特に、梅毒患者。

かざ‐がくれ【風隠れ】

防風のために作る物陰。また、風の当たらない物陰。玉葉集春「木立をばつくろはずして桜花―にぞ植うべかりける」

かさ‐がけ【笠懸】

平安時代の末から行われた騎射の一種。垜あずちに射手の綾藺笠あやいがさをかけて、遠矢を射るもの。のちには、笠の代りに革の中にわらを入れたものを的とした。弓は塗弓、三所籐みところどう。矢は蟇目ひきめ。的との距離は、弦をかけないはずし弓の長さで10張伏せた程度。小笠懸・遠笠懸・神事笠懸などがある。

笠懸

⇒かさがけ‐うま【笠懸馬】

⇒かさがけ‐の【笠懸野】

⇒かさがけ‐ひきめ【笠懸蟇目】

かさがけ‐うま【笠懸馬】

笠懸の時に乗る馬。

⇒かさ‐がけ【笠懸】

かさがけ‐の【笠懸野】

(源頼朝が笠懸を行なった地という)群馬県南東部にある野。渡良瀬川が形成した扇状地の名。

⇒かさ‐がけ【笠懸】

かさがけ‐ひきめ【笠懸蟇目】

笠懸に用いる蟇目の矢。桐・朴ほおの類で作り、中央の円周に縦筋を入れ、溜塗ためぬりとし、6孔を穿うがつ。

⇒かさ‐がけ【笠懸】

かさ‐かさ

①薄くて乾いたものが触れ合って発する軽い音。「―と落葉を踏む」

②表面が乾燥していたり、水分や油が抜けたりしているさま。「―のパン」

③世相や人の性格などに人情味やうるおいがないさま。「―した世の中」

がさ‐がさ

①薄くて乾いたものが触れ合って発するやや濁った音。「―と笹をかき分けて行く」

②表面が荒れているさま。うるおいがないさま。「手が―になる」

③性格や言動が粗野でがさつなさま。「―した物言い」

かさ‐が‐たけ【笠ヶ岳】

岐阜県北東部、飛騨山脈南西部の山。標高2897メートル。山頂部は笠の形に似る。肩ヶ岳。

笠ケ岳

提供:オフィス史朗

⇒かさがけ‐うま【笠懸馬】

⇒かさがけ‐の【笠懸野】

⇒かさがけ‐ひきめ【笠懸蟇目】

かさがけ‐うま【笠懸馬】

笠懸の時に乗る馬。

⇒かさ‐がけ【笠懸】

かさがけ‐の【笠懸野】

(源頼朝が笠懸を行なった地という)群馬県南東部にある野。渡良瀬川が形成した扇状地の名。

⇒かさ‐がけ【笠懸】

かさがけ‐ひきめ【笠懸蟇目】

笠懸に用いる蟇目の矢。桐・朴ほおの類で作り、中央の円周に縦筋を入れ、溜塗ためぬりとし、6孔を穿うがつ。

⇒かさ‐がけ【笠懸】

かさ‐かさ

①薄くて乾いたものが触れ合って発する軽い音。「―と落葉を踏む」

②表面が乾燥していたり、水分や油が抜けたりしているさま。「―のパン」

③世相や人の性格などに人情味やうるおいがないさま。「―した世の中」

がさ‐がさ

①薄くて乾いたものが触れ合って発するやや濁った音。「―と笹をかき分けて行く」

②表面が荒れているさま。うるおいがないさま。「手が―になる」

③性格や言動が粗野でがさつなさま。「―した物言い」

かさ‐が‐たけ【笠ヶ岳】

岐阜県北東部、飛騨山脈南西部の山。標高2897メートル。山頂部は笠の形に似る。肩ヶ岳。

笠ケ岳

提供:オフィス史朗

かざ‐ガッパ【風合羽】

木綿製の風よけの合羽。江戸時代、商人の旅行用。

かさ‐かぶせ【笠被せ】

関東地方東部で、婚家に到着した嫁に門口で笠を被せる民俗。→笠はずし

かざ‐がまえ【風構え】‥ガマヘ

漢字の構かまえの一つ。「風」「凪」などの構の「

かざ‐ガッパ【風合羽】

木綿製の風よけの合羽。江戸時代、商人の旅行用。

かさ‐かぶせ【笠被せ】

関東地方東部で、婚家に到着した嫁に門口で笠を被せる民俗。→笠はずし

かざ‐がまえ【風構え】‥ガマヘ

漢字の構かまえの一つ。「風」「凪」などの構の「 」の称。多く「几」きにょうの部に含む。かぜがまえ。

かさ‐がみ【傘紙】

からかさを張るのに用いる厚手の地紙。楮こうぞ製で、美濃・紀伊などの産が有名。

かざ‐かみ【風上】

風の吹いてくる方角。かざうえ。↔かざしも

⇒風上に置けぬ

」の称。多く「几」きにょうの部に含む。かぜがまえ。

かさ‐がみ【傘紙】

からかさを張るのに用いる厚手の地紙。楮こうぞ製で、美濃・紀伊などの産が有名。

かざ‐かみ【風上】

風の吹いてくる方角。かざうえ。↔かざしも

⇒風上に置けぬ

ふう‐けつ【風穴】🔗⭐🔉

ふう‐けつ【風穴】

①山腹・渓間などにあって、夏季、冷たい風を吹き出す洞穴。溶岩流中のもの(溶岩トンネル)は人穴ひとあななどともいう。かざあな。

②寒風の吹く地。

広辞苑に「風穴」で始まるの検索結果 1-3。