複数辞典一括検索+![]()

![]()

おどろ・く【驚く・愕く・駭く】🔗⭐🔉

おどろ・く【驚く・愕く・駭く】

〔自五〕

①はっとして目がさめる。万葉集4「夢いめの逢ひは苦しかりけり―・きてかき探れども手にも触れねば」。今昔物語集12「抱きて寝たるに―・きて児ちごを見るになし」

②注意・関心を呼びおこされる。はっとして気がつく。古今和歌集秋「秋来ぬと目にはさやかに見えねども風の音にぞ―・かれぬる」。源氏物語紅葉賀「こちやと宣へど―・かず」

③意外な事にあって心がさわぐ。びっくりする。また、感嘆する。伊勢物語「とみのこととて御文あり。―・きて見れば」。「事故の知らせに―・く」「演奏のすばらしさに―・いた」

⇒驚くなかれ

○驚くなかれおどろくなかれ

驚いてはいけないよ。これから驚くべきことを言うという前置きとして使う語。「―二人は実の兄弟だった」

⇒おどろ・く【驚く・愕く・駭く】

○驚くなかれおどろくなかれ🔗⭐🔉

○驚くなかれおどろくなかれ

驚いてはいけないよ。これから驚くべきことを言うという前置きとして使う語。「―二人は実の兄弟だった」

⇒おどろ・く【驚く・愕く・駭く】

おどろ・し【驚し】

〔形シク〕

驚くべきさまである。おどろおどろし。続日本紀34「―・しき事行ことわざなせそ」

おどろ‐の‐みち【棘路】

(「棘路きょくろ」の訓読)

①草木の乱れ茂っている道。

②公卿くぎょうの異称。

⇒おどろ【棘・荊棘】

おとわ【音羽】‥ハ

東京都文京区の一地区。護国寺の門前から江戸川橋に至る地域。

おとわ‐のぶこ【乙羽信子】‥ハ‥

女優。本名、新藤信子。鳥取県生れ。宝塚歌劇団を経て映画界入り。代表作「裸の島」など。(1924〜1994)

おとわ‐や【音羽屋】‥ハ‥

歌舞伎俳優尾上菊五郎とその一門の屋号。

おとわ‐やき【音羽焼】‥ハ‥

京都東山の音羽付近で作られた京焼。江戸前期の創始とされ、茶器などを焼き江戸中期まで続いた。

おとわ‐やま【音羽山】‥ハ‥

①京都市山科区と大津市との境をなす山。北稜は逢坂山に続く。山中に音羽川が発し北流。(歌枕)

②京都東山三十六峰の一つ。西側の山腹に清水寺があり、音羽の滝がかかる。紅葉の名所。清水寺の山号によるか。

おなヲナ

(ヲンナの約)娘。妻にもいう。狂言、眉目よし「―を呼べ」

おなあヲナア

(→)「おな」に同じ。「をなあさま」はその敬語表現。

オナー【honour】

(名誉・名声の意)ゴルフで、ティー‐ショットを先に打つ権利、またそれを持つ人。前ホールで最少打数の人がなる。

お‐ないぎ【御内儀】

他人の妻の尊敬語。近世前期、多く京都で町家の妻に用いたが、一般にも使われた。

おない‐どし【同い年】

(オナジトシの音便)年齢が同じであること。同年。

お‐なか【御中】

①(女房詞)食事。

②(女房詞)綿わた。やわやわ。

③(主として女性や子供が使う)腹。「―がすいた」「―をこわす」

④室町時代の武家の奥向きに奉仕する女中の役名。御中臈おちゅうろう。

⇒おなか‐いれ【御中入れ】

⇒おなか‐がしら【御中頭】

⇒おなか‐ごころ【御中心】

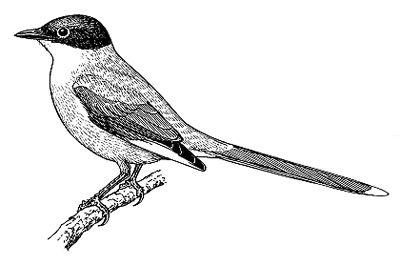

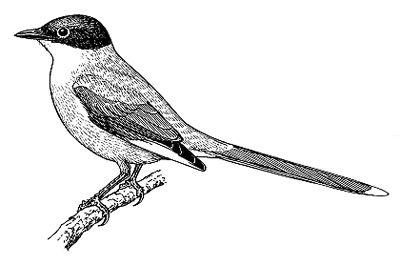

お‐なが【尾長】ヲ‥

①尾の長いこと。

②スズメ目カラス科の鳥。頭は黒色、背は灰色、腹は灰白色。翼と尾の大部分は美しい灰青色。尾は長い。低山帯や人家近くの樹林に営巣、昆虫や果実を食べる。群棲し、やかましい声で鳴く。東アジアとイベリア半島に分布。日本では本州東半にのみ分布するが、かつては西日本にもいた。〈饅頭屋本節用集〉

おなが

オナガ

提供:OPO

オナガ

提供:OPO

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

⇒おなが‐ざめ【尾長鮫】

⇒おなが‐ざる【尾長猿】

⇒おなが‐どり【尾長鳥】

おなか‐いれ【御中入れ】

(女房詞)

①昼食。

②綿入れ。

⇒お‐なか【御中】

おなか‐がしら【御中頭】

御中臈おちゅうろうの頭。

⇒お‐なか【御中】

おなか‐ごころ【御中心】

はらぐあい。

⇒お‐なか【御中】

おなが‐ざめ【尾長鮫】ヲ‥

オナガザメ科の海産軟骨魚の総称。サメ類の中では尾びれが最も長く、ネズミの尾に似ているためにネズミブカともいう。全長約4メートル。南日本に産。マオナガ・ニタリ・ハチワレなど。

⇒お‐なが【尾長】

おなが‐ざる【尾長猿】ヲ‥

サル目(霊長類)オナガザル科(狭鼻猿類)オナガザル属の哺乳類の総称。約20種があり、熱帯アフリカに分布。サバンナモンキー・ダイアナモンキーなど。

⇒お‐なが【尾長】

おなが‐どり【尾長鳥】ヲ‥

(→)長尾鶏ちょうびけいに同じ。

⇒お‐なが【尾長】

お‐ながれ【御流れ】

①主君や貴人から賜る盃の酒。また、酒席で敬意を表すために相手の盃を受けて飲む酒。狂言、松楪まつゆずりは「前世下された事は無けれども、―を下さるる」。「―頂戴」

②目上の人から不用となって与えられる物。お下がり。

③計画した事が中止となること。「集会が―になる」

お‐なぐさみ【御慰み】

その場のなぐさみになること。おたのしみ。皮肉の意でも用いる。「首尾よくいきましたら―」「とんだ―」

おな‐ご【女子】ヲナ‥

(ヲンナゴの約)

①女の子供。女児。狂言、粟田口「下京に妹が居りまらする。是にも―が一ぴきござあるが是も姪の内でござあらうずるか」

②女。婦人。浄瑠璃、堀川波鼓「―の道を教へ込み」

③女中。はしため。好色一代男7「高嶋屋の―によびかけられて」

⇒おなご‐おうぎ【女子扇】

⇒おなご‐ぎ【女子気】

⇒おなご‐しゅう【女子衆】

⇒おなご‐じょたい【女子所帯】

⇒おなご‐だけ【女子竹】

⇒おなご‐だて【女子達・女侠】

⇒おなご‐なおし【女子直し】

⇒おなご‐みず【女子水】

⇒おなご‐むすび【女子結び】

⇒おなご‐らし・い【女子らしい】

⇒おなご‐わざ【女子業】

おなご‐おうぎ【女子扇】ヲナ‥アフギ

女持ちの小さな扇。

⇒おな‐ご【女子】

おなご‐ぎ【女子気】ヲナ‥

女の心。女のせまい心。女のしとやかな心。

⇒おな‐ご【女子】

おなご‐しゅう【女子衆】ヲナ‥

(「おなごしゅ」「おなごし」とも)

①女たち。

②女中。

⇒おな‐ご【女子】

おなご‐じょたい【女子所帯】ヲナ‥

女だけで男のいない所帯。

⇒おな‐ご【女子】

おなご‐だけ【女子竹】ヲナ‥

メダケの別称。

⇒おな‐ご【女子】

おなご‐だて【女子達・女侠】ヲナ‥

女の侠客きょうかく。

⇒おな‐ご【女子】

おなご‐なおし【女子直し】ヲナ‥ナホシ

下女を引き上げて嫁とすること。

⇒おな‐ご【女子】

おなご‐みず【女子水】ヲナ‥ミヅ

軟水。↔男水おとこみず。

⇒おな‐ご【女子】

おなご‐むすび【女子結び】ヲナ‥

(→)「おんなむすび」に同じ。

⇒おな‐ご【女子】

おなご‐らし・い【女子らしい】ヲナ‥

〔形〕

①女としてふさわしいさまである。しとやかである。

②めめしい。男でありながら女のようである。日葡辞書「ヲナゴラシイヒト」

⇒おな‐ご【女子】

おなご‐わざ【女子業】ヲナ‥

女のする仕事。女にふさわしい仕事。

⇒おな‐ご【女子】

お‐なさけ【御情け】

哀れみ。思いやり。また、寵愛ちょうあい。「―で単位をもらう」「―を受ける」

おなじ【同じ】

(形容詞「おなじ」が体言化したもの)

[一]〔名〕

質・状態・程度などが同一であること。差異がないこと。「前に買った柄がらと―だ」「君と背丈が―になった」

[二]〔連体〕

同一の。同類の。同程度の。「―名前」「―成績」「彼の家とは―方向だ」「前回と―人を指名する」

[三]〔副〕

(「なら」と呼応して)どうせ。どっちみち。「―買うならもう少しましなものを買いなさい」

⇒おなじ‐まいまい【同蝸牛】

おな・じ【同じ】

〔形シク〕

体言に続く場合(殊に和文脈において)は「おなじき」よりも「おなじ」の形が多く用いられる。口語では「同じい」という形であるが、現在はほとんど使われず、連用形「おなじく」が残る。

①(二つ以上のものが質あるいは条件に)かわりがない。ちがいがない。差がない。万葉集15「君がむた行かましものを―・じこと後れて居おれど良きこともなし」。源氏物語桐壺「―・じほどそれより下らうの更衣たち」。「右に―・じく厳罰に処す」

②ひとつものである。同一である。万葉集18「あしひきの山は無くもが月見れば―・じき里を心隔てつ」。平家物語11「殿を―・じうして住み給へ」→おなじ(連体)

⇒同じ穴の貉

⇒同じ釜の飯を食う

⇒同じ流れを掬ぶ

⇒同じ星の下に生まれる

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

⇒おなが‐ざめ【尾長鮫】

⇒おなが‐ざる【尾長猿】

⇒おなが‐どり【尾長鳥】

おなか‐いれ【御中入れ】

(女房詞)

①昼食。

②綿入れ。

⇒お‐なか【御中】

おなか‐がしら【御中頭】

御中臈おちゅうろうの頭。

⇒お‐なか【御中】

おなか‐ごころ【御中心】

はらぐあい。

⇒お‐なか【御中】

おなが‐ざめ【尾長鮫】ヲ‥

オナガザメ科の海産軟骨魚の総称。サメ類の中では尾びれが最も長く、ネズミの尾に似ているためにネズミブカともいう。全長約4メートル。南日本に産。マオナガ・ニタリ・ハチワレなど。

⇒お‐なが【尾長】

おなが‐ざる【尾長猿】ヲ‥

サル目(霊長類)オナガザル科(狭鼻猿類)オナガザル属の哺乳類の総称。約20種があり、熱帯アフリカに分布。サバンナモンキー・ダイアナモンキーなど。

⇒お‐なが【尾長】

おなが‐どり【尾長鳥】ヲ‥

(→)長尾鶏ちょうびけいに同じ。

⇒お‐なが【尾長】

お‐ながれ【御流れ】

①主君や貴人から賜る盃の酒。また、酒席で敬意を表すために相手の盃を受けて飲む酒。狂言、松楪まつゆずりは「前世下された事は無けれども、―を下さるる」。「―頂戴」

②目上の人から不用となって与えられる物。お下がり。

③計画した事が中止となること。「集会が―になる」

お‐なぐさみ【御慰み】

その場のなぐさみになること。おたのしみ。皮肉の意でも用いる。「首尾よくいきましたら―」「とんだ―」

おな‐ご【女子】ヲナ‥

(ヲンナゴの約)

①女の子供。女児。狂言、粟田口「下京に妹が居りまらする。是にも―が一ぴきござあるが是も姪の内でござあらうずるか」

②女。婦人。浄瑠璃、堀川波鼓「―の道を教へ込み」

③女中。はしため。好色一代男7「高嶋屋の―によびかけられて」

⇒おなご‐おうぎ【女子扇】

⇒おなご‐ぎ【女子気】

⇒おなご‐しゅう【女子衆】

⇒おなご‐じょたい【女子所帯】

⇒おなご‐だけ【女子竹】

⇒おなご‐だて【女子達・女侠】

⇒おなご‐なおし【女子直し】

⇒おなご‐みず【女子水】

⇒おなご‐むすび【女子結び】

⇒おなご‐らし・い【女子らしい】

⇒おなご‐わざ【女子業】

おなご‐おうぎ【女子扇】ヲナ‥アフギ

女持ちの小さな扇。

⇒おな‐ご【女子】

おなご‐ぎ【女子気】ヲナ‥

女の心。女のせまい心。女のしとやかな心。

⇒おな‐ご【女子】

おなご‐しゅう【女子衆】ヲナ‥

(「おなごしゅ」「おなごし」とも)

①女たち。

②女中。

⇒おな‐ご【女子】

おなご‐じょたい【女子所帯】ヲナ‥

女だけで男のいない所帯。

⇒おな‐ご【女子】

おなご‐だけ【女子竹】ヲナ‥

メダケの別称。

⇒おな‐ご【女子】

おなご‐だて【女子達・女侠】ヲナ‥

女の侠客きょうかく。

⇒おな‐ご【女子】

おなご‐なおし【女子直し】ヲナ‥ナホシ

下女を引き上げて嫁とすること。

⇒おな‐ご【女子】

おなご‐みず【女子水】ヲナ‥ミヅ

軟水。↔男水おとこみず。

⇒おな‐ご【女子】

おなご‐むすび【女子結び】ヲナ‥

(→)「おんなむすび」に同じ。

⇒おな‐ご【女子】

おなご‐らし・い【女子らしい】ヲナ‥

〔形〕

①女としてふさわしいさまである。しとやかである。

②めめしい。男でありながら女のようである。日葡辞書「ヲナゴラシイヒト」

⇒おな‐ご【女子】

おなご‐わざ【女子業】ヲナ‥

女のする仕事。女にふさわしい仕事。

⇒おな‐ご【女子】

お‐なさけ【御情け】

哀れみ。思いやり。また、寵愛ちょうあい。「―で単位をもらう」「―を受ける」

おなじ【同じ】

(形容詞「おなじ」が体言化したもの)

[一]〔名〕

質・状態・程度などが同一であること。差異がないこと。「前に買った柄がらと―だ」「君と背丈が―になった」

[二]〔連体〕

同一の。同類の。同程度の。「―名前」「―成績」「彼の家とは―方向だ」「前回と―人を指名する」

[三]〔副〕

(「なら」と呼応して)どうせ。どっちみち。「―買うならもう少しましなものを買いなさい」

⇒おなじ‐まいまい【同蝸牛】

おな・じ【同じ】

〔形シク〕

体言に続く場合(殊に和文脈において)は「おなじき」よりも「おなじ」の形が多く用いられる。口語では「同じい」という形であるが、現在はほとんど使われず、連用形「おなじく」が残る。

①(二つ以上のものが質あるいは条件に)かわりがない。ちがいがない。差がない。万葉集15「君がむた行かましものを―・じこと後れて居おれど良きこともなし」。源氏物語桐壺「―・じほどそれより下らうの更衣たち」。「右に―・じく厳罰に処す」

②ひとつものである。同一である。万葉集18「あしひきの山は無くもが月見れば―・じき里を心隔てつ」。平家物語11「殿を―・じうして住み給へ」→おなじ(連体)

⇒同じ穴の貉

⇒同じ釜の飯を食う

⇒同じ流れを掬ぶ

⇒同じ星の下に生まれる

オナガ

提供:OPO

オナガ

提供:OPO

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

⇒おなが‐ざめ【尾長鮫】

⇒おなが‐ざる【尾長猿】

⇒おなが‐どり【尾長鳥】

おなか‐いれ【御中入れ】

(女房詞)

①昼食。

②綿入れ。

⇒お‐なか【御中】

おなか‐がしら【御中頭】

御中臈おちゅうろうの頭。

⇒お‐なか【御中】

おなか‐ごころ【御中心】

はらぐあい。

⇒お‐なか【御中】

おなが‐ざめ【尾長鮫】ヲ‥

オナガザメ科の海産軟骨魚の総称。サメ類の中では尾びれが最も長く、ネズミの尾に似ているためにネズミブカともいう。全長約4メートル。南日本に産。マオナガ・ニタリ・ハチワレなど。

⇒お‐なが【尾長】

おなが‐ざる【尾長猿】ヲ‥

サル目(霊長類)オナガザル科(狭鼻猿類)オナガザル属の哺乳類の総称。約20種があり、熱帯アフリカに分布。サバンナモンキー・ダイアナモンキーなど。

⇒お‐なが【尾長】

おなが‐どり【尾長鳥】ヲ‥

(→)長尾鶏ちょうびけいに同じ。

⇒お‐なが【尾長】

お‐ながれ【御流れ】

①主君や貴人から賜る盃の酒。また、酒席で敬意を表すために相手の盃を受けて飲む酒。狂言、松楪まつゆずりは「前世下された事は無けれども、―を下さるる」。「―頂戴」

②目上の人から不用となって与えられる物。お下がり。

③計画した事が中止となること。「集会が―になる」

お‐なぐさみ【御慰み】

その場のなぐさみになること。おたのしみ。皮肉の意でも用いる。「首尾よくいきましたら―」「とんだ―」

おな‐ご【女子】ヲナ‥

(ヲンナゴの約)

①女の子供。女児。狂言、粟田口「下京に妹が居りまらする。是にも―が一ぴきござあるが是も姪の内でござあらうずるか」

②女。婦人。浄瑠璃、堀川波鼓「―の道を教へ込み」

③女中。はしため。好色一代男7「高嶋屋の―によびかけられて」

⇒おなご‐おうぎ【女子扇】

⇒おなご‐ぎ【女子気】

⇒おなご‐しゅう【女子衆】

⇒おなご‐じょたい【女子所帯】

⇒おなご‐だけ【女子竹】

⇒おなご‐だて【女子達・女侠】

⇒おなご‐なおし【女子直し】

⇒おなご‐みず【女子水】

⇒おなご‐むすび【女子結び】

⇒おなご‐らし・い【女子らしい】

⇒おなご‐わざ【女子業】

おなご‐おうぎ【女子扇】ヲナ‥アフギ

女持ちの小さな扇。

⇒おな‐ご【女子】

おなご‐ぎ【女子気】ヲナ‥

女の心。女のせまい心。女のしとやかな心。

⇒おな‐ご【女子】

おなご‐しゅう【女子衆】ヲナ‥

(「おなごしゅ」「おなごし」とも)

①女たち。

②女中。

⇒おな‐ご【女子】

おなご‐じょたい【女子所帯】ヲナ‥

女だけで男のいない所帯。

⇒おな‐ご【女子】

おなご‐だけ【女子竹】ヲナ‥

メダケの別称。

⇒おな‐ご【女子】

おなご‐だて【女子達・女侠】ヲナ‥

女の侠客きょうかく。

⇒おな‐ご【女子】

おなご‐なおし【女子直し】ヲナ‥ナホシ

下女を引き上げて嫁とすること。

⇒おな‐ご【女子】

おなご‐みず【女子水】ヲナ‥ミヅ

軟水。↔男水おとこみず。

⇒おな‐ご【女子】

おなご‐むすび【女子結び】ヲナ‥

(→)「おんなむすび」に同じ。

⇒おな‐ご【女子】

おなご‐らし・い【女子らしい】ヲナ‥

〔形〕

①女としてふさわしいさまである。しとやかである。

②めめしい。男でありながら女のようである。日葡辞書「ヲナゴラシイヒト」

⇒おな‐ご【女子】

おなご‐わざ【女子業】ヲナ‥

女のする仕事。女にふさわしい仕事。

⇒おな‐ご【女子】

お‐なさけ【御情け】

哀れみ。思いやり。また、寵愛ちょうあい。「―で単位をもらう」「―を受ける」

おなじ【同じ】

(形容詞「おなじ」が体言化したもの)

[一]〔名〕

質・状態・程度などが同一であること。差異がないこと。「前に買った柄がらと―だ」「君と背丈が―になった」

[二]〔連体〕

同一の。同類の。同程度の。「―名前」「―成績」「彼の家とは―方向だ」「前回と―人を指名する」

[三]〔副〕

(「なら」と呼応して)どうせ。どっちみち。「―買うならもう少しましなものを買いなさい」

⇒おなじ‐まいまい【同蝸牛】

おな・じ【同じ】

〔形シク〕

体言に続く場合(殊に和文脈において)は「おなじき」よりも「おなじ」の形が多く用いられる。口語では「同じい」という形であるが、現在はほとんど使われず、連用形「おなじく」が残る。

①(二つ以上のものが質あるいは条件に)かわりがない。ちがいがない。差がない。万葉集15「君がむた行かましものを―・じこと後れて居おれど良きこともなし」。源氏物語桐壺「―・じほどそれより下らうの更衣たち」。「右に―・じく厳罰に処す」

②ひとつものである。同一である。万葉集18「あしひきの山は無くもが月見れば―・じき里を心隔てつ」。平家物語11「殿を―・じうして住み給へ」→おなじ(連体)

⇒同じ穴の貉

⇒同じ釜の飯を食う

⇒同じ流れを掬ぶ

⇒同じ星の下に生まれる

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

⇒おなが‐ざめ【尾長鮫】

⇒おなが‐ざる【尾長猿】

⇒おなが‐どり【尾長鳥】

おなか‐いれ【御中入れ】

(女房詞)

①昼食。

②綿入れ。

⇒お‐なか【御中】

おなか‐がしら【御中頭】

御中臈おちゅうろうの頭。

⇒お‐なか【御中】

おなか‐ごころ【御中心】

はらぐあい。

⇒お‐なか【御中】

おなが‐ざめ【尾長鮫】ヲ‥

オナガザメ科の海産軟骨魚の総称。サメ類の中では尾びれが最も長く、ネズミの尾に似ているためにネズミブカともいう。全長約4メートル。南日本に産。マオナガ・ニタリ・ハチワレなど。

⇒お‐なが【尾長】

おなが‐ざる【尾長猿】ヲ‥

サル目(霊長類)オナガザル科(狭鼻猿類)オナガザル属の哺乳類の総称。約20種があり、熱帯アフリカに分布。サバンナモンキー・ダイアナモンキーなど。

⇒お‐なが【尾長】

おなが‐どり【尾長鳥】ヲ‥

(→)長尾鶏ちょうびけいに同じ。

⇒お‐なが【尾長】

お‐ながれ【御流れ】

①主君や貴人から賜る盃の酒。また、酒席で敬意を表すために相手の盃を受けて飲む酒。狂言、松楪まつゆずりは「前世下された事は無けれども、―を下さるる」。「―頂戴」

②目上の人から不用となって与えられる物。お下がり。

③計画した事が中止となること。「集会が―になる」

お‐なぐさみ【御慰み】

その場のなぐさみになること。おたのしみ。皮肉の意でも用いる。「首尾よくいきましたら―」「とんだ―」

おな‐ご【女子】ヲナ‥

(ヲンナゴの約)

①女の子供。女児。狂言、粟田口「下京に妹が居りまらする。是にも―が一ぴきござあるが是も姪の内でござあらうずるか」

②女。婦人。浄瑠璃、堀川波鼓「―の道を教へ込み」

③女中。はしため。好色一代男7「高嶋屋の―によびかけられて」

⇒おなご‐おうぎ【女子扇】

⇒おなご‐ぎ【女子気】

⇒おなご‐しゅう【女子衆】

⇒おなご‐じょたい【女子所帯】

⇒おなご‐だけ【女子竹】

⇒おなご‐だて【女子達・女侠】

⇒おなご‐なおし【女子直し】

⇒おなご‐みず【女子水】

⇒おなご‐むすび【女子結び】

⇒おなご‐らし・い【女子らしい】

⇒おなご‐わざ【女子業】

おなご‐おうぎ【女子扇】ヲナ‥アフギ

女持ちの小さな扇。

⇒おな‐ご【女子】

おなご‐ぎ【女子気】ヲナ‥

女の心。女のせまい心。女のしとやかな心。

⇒おな‐ご【女子】

おなご‐しゅう【女子衆】ヲナ‥

(「おなごしゅ」「おなごし」とも)

①女たち。

②女中。

⇒おな‐ご【女子】

おなご‐じょたい【女子所帯】ヲナ‥

女だけで男のいない所帯。

⇒おな‐ご【女子】

おなご‐だけ【女子竹】ヲナ‥

メダケの別称。

⇒おな‐ご【女子】

おなご‐だて【女子達・女侠】ヲナ‥

女の侠客きょうかく。

⇒おな‐ご【女子】

おなご‐なおし【女子直し】ヲナ‥ナホシ

下女を引き上げて嫁とすること。

⇒おな‐ご【女子】

おなご‐みず【女子水】ヲナ‥ミヅ

軟水。↔男水おとこみず。

⇒おな‐ご【女子】

おなご‐むすび【女子結び】ヲナ‥

(→)「おんなむすび」に同じ。

⇒おな‐ご【女子】

おなご‐らし・い【女子らしい】ヲナ‥

〔形〕

①女としてふさわしいさまである。しとやかである。

②めめしい。男でありながら女のようである。日葡辞書「ヲナゴラシイヒト」

⇒おな‐ご【女子】

おなご‐わざ【女子業】ヲナ‥

女のする仕事。女にふさわしい仕事。

⇒おな‐ご【女子】

お‐なさけ【御情け】

哀れみ。思いやり。また、寵愛ちょうあい。「―で単位をもらう」「―を受ける」

おなじ【同じ】

(形容詞「おなじ」が体言化したもの)

[一]〔名〕

質・状態・程度などが同一であること。差異がないこと。「前に買った柄がらと―だ」「君と背丈が―になった」

[二]〔連体〕

同一の。同類の。同程度の。「―名前」「―成績」「彼の家とは―方向だ」「前回と―人を指名する」

[三]〔副〕

(「なら」と呼応して)どうせ。どっちみち。「―買うならもう少しましなものを買いなさい」

⇒おなじ‐まいまい【同蝸牛】

おな・じ【同じ】

〔形シク〕

体言に続く場合(殊に和文脈において)は「おなじき」よりも「おなじ」の形が多く用いられる。口語では「同じい」という形であるが、現在はほとんど使われず、連用形「おなじく」が残る。

①(二つ以上のものが質あるいは条件に)かわりがない。ちがいがない。差がない。万葉集15「君がむた行かましものを―・じこと後れて居おれど良きこともなし」。源氏物語桐壺「―・じほどそれより下らうの更衣たち」。「右に―・じく厳罰に処す」

②ひとつものである。同一である。万葉集18「あしひきの山は無くもが月見れば―・じき里を心隔てつ」。平家物語11「殿を―・じうして住み給へ」→おなじ(連体)

⇒同じ穴の貉

⇒同じ釜の飯を食う

⇒同じ流れを掬ぶ

⇒同じ星の下に生まれる

広辞苑に「驚く」で始まるの検索結果 1-2。