複数辞典一括検索+![]()

![]()

こう‐ぼく【高木】カウ‥🔗⭐🔉

こう‐ぼく【高木】カウ‥

①高い木。普通、人の背丈以上のもの。

②〔生〕枝と明瞭に区別できる幹があり、樹下を人が立って通れる樹木。モミ・スギ・カシの類。喬木きょうぼく。↔低木。

⇒こうぼく‐げんかい【高木限界】

⇒こうぼく‐そう【高木層】

⇒こうぼく‐たい【高木帯】

⇒高木は風に折らる

こうぼく‐げんかい【高木限界】カウ‥🔗⭐🔉

こうぼく‐げんかい【高木限界】カウ‥

(→)樹木限界に同じ。

⇒こう‐ぼく【高木】

こうぼく‐そう【高木層】カウ‥🔗⭐🔉

こうぼく‐そう【高木層】カウ‥

森林の最上層を占め、高木が林冠を構成する層。

⇒こう‐ぼく【高木】

こうぼく‐たい【高木帯】カウ‥🔗⭐🔉

こうぼく‐たい【高木帯】カウ‥

植生分布帯の一つ。植物帯では低木帯の下で、高木が生育する。喬木帯。

⇒こう‐ぼく【高木】

○高木は風に折らるこうぼくはかぜにおらる

声望・信用のすぐれた者は、他からねたまれて、身を滅ぼしやすいことのたとえ。

⇒こう‐ぼく【高木】

○高木は風に折らるこうぼくはかぜにおらる🔗⭐🔉

○高木は風に折らるこうぼくはかぜにおらる

声望・信用のすぐれた者は、他からねたまれて、身を滅ぼしやすいことのたとえ。

⇒こう‐ぼく【高木】

こうほ‐こう【黄浦江】クワウ‥カウ

(Huangpu Jiang)中国、長江の支流。淀山湖に発源し、上海中心部で呉淞ウースン江(蘇州河)と合流、長江に入る。大型船舶の航行が可能で、水運が盛ん。

こうぼ‐さい【公募債】

不特定多数の投資家に応募を呼びかけて発行される債券。国債・政府保証債・事業債など。↔私募債

⇒こう‐ぼ【公募】

こうほ‐せい【候補生】

一定の修業を完了して、ある官職に登用される資格のある生徒。「士官―」

⇒こう‐ほ【候補】

こう‐ほね【河骨・川骨】カウ‥

①スイレン科の多年草。沼沢などに自生。根茎は太く横臥、水上に露出する。葉は長さ30センチメートルに及ぶ。沈水葉は薄く色も浅い。夏に、長い花柄を水面に出し、黄色の1花を開く。根茎は強壮・止血剤となる。かわほね。漢名、萍蓬草。〈[季]夏〉

こうほね

②紋所の名。コウホネの花と葉をとり合わせたもの。葵紋あおいもんに似る。

河骨

②紋所の名。コウホネの花と葉をとり合わせたもの。葵紋あおいもんに似る。

河骨

こうほ‐ひつ【皇甫謐】クワウ‥

西晋の学者。字は士安。百家の書に通じ、自ら玄晏げんあん先生と号す。著「帝王世紀」「高士伝」「列女伝」「玄晏春秋」など。(215〜282)

こう‐ぼり【蝙蝠】カウ‥

(→)「こうもり」に同じ。

こう‐ほん【広本】クワウ‥

同一作品の伝本のうち、内容の多い方のもの。↔略本

こう‐ほん【校本】カウ‥

①伝本の校合きょうごうの結果を書き加えた本。「―万葉集」

②校合に際して比較に利用する本。↔底本

こう‐ほん【絖本】クワウ‥

書画をかくのに用いる絖ぬめ。また、絖にかいた書画。

こう‐ほん【稿本】カウ‥

①下書きの本。著述の草稿。草稿本。原稿本。

②手書きした本。

こう‐ぼん【香盆】カウ‥

香こうを盛る盆。

こ‐うま【小馬・子馬】

小さい馬。馬の子。〈[季]春〉

⇒こうま‐ざ【小馬座】

⇒小馬の朝いさみ

こう‐ま【黄麻】クワウ‥

⇒おうま。

⇒こうま‐し【黄麻紙】

ごう‐ま【格間】ガウ‥

格天井ごうてんじょうの、組子内の一区画。

ごう‐ま【降魔】ガウ‥

〔仏〕悪魔を降伏ごうぶくすること。

⇒ごうま‐の‐いん【降魔の印】

⇒ごうま‐の‐そう【降魔の相】

⇒ごうま‐の‐りけん【降魔の利剣】

ごう‐ま【業魔】ゴフ‥

〔仏〕悪業が心身を悩乱し正道を妨げることを悪魔にたとえていう語。

こう‐まい【貢米】

みつぎものの米。

こう‐まい【高邁】カウ‥

けだかく衆にすぐれていること。「―な精神」

ごう‐まい【豪邁】ガウ‥

気性が強く衆にすぐれていること。

こう‐まいり【講参り】カウマヰリ

講中こうじゅうをつくって神仏に参詣すること。好色一代女6「―の通し馬を引き込み」

こう‐まく【厚膜】

厚い膜。

⇒こうまく‐さいぼう【厚膜細胞】

⇒こうまく‐そしき【厚膜組織】

こう‐まく【硬膜】カウ‥

〔医〕脳脊髄膜のうち最も外層のもの。硬脳膜。

⇒こうまく‐じょうみゃくどう【硬膜静脈洞】

こうまく‐さいぼう【厚膜細胞】‥バウ

〔生〕(→)厚壁細胞に同じ。

⇒こう‐まく【厚膜】

こうまく‐じょうみゃくどう【硬膜静脈洞】カウ‥ジヤウ‥

頭蓋骨内の硬膜にある太い静脈。大脳と小脳からの血液を集めて頭蓋の外に導く。

⇒こう‐まく【硬膜】

こうまく‐そしき【厚膜組織】

〔生〕(→)厚壁組織に同じ。

⇒こう‐まく【厚膜】

こう‐まくら【香枕】カウ‥

香をたく装置のある枕。表面に蒔絵まきえを施してある。きゃら枕。

こうま‐ざ【小馬座】

(Equuleus ラテン)ペガスス座の南西にある小星座。10月上旬の夕刻に南中。駒座。

⇒こ‐うま【小馬・子馬】

こうま‐し【黄麻紙】クワウ‥

⇒おうまし

⇒こう‐ま【黄麻】

こう‐まつ【口沫】

はげしくものを言う時、口角こうかくから飛ばす沫あわ。

ごう‐まつ【劫末】ゴフ‥

〔仏〕この世の終り。↔劫初

ごう‐まつ【毫末】ガウ‥

(「毫」は細い毛の意)毛筋の先ぐらいのわずかなこと。ほんのすこし。「―の疑いもない」

こうほ‐ひつ【皇甫謐】クワウ‥

西晋の学者。字は士安。百家の書に通じ、自ら玄晏げんあん先生と号す。著「帝王世紀」「高士伝」「列女伝」「玄晏春秋」など。(215〜282)

こう‐ぼり【蝙蝠】カウ‥

(→)「こうもり」に同じ。

こう‐ほん【広本】クワウ‥

同一作品の伝本のうち、内容の多い方のもの。↔略本

こう‐ほん【校本】カウ‥

①伝本の校合きょうごうの結果を書き加えた本。「―万葉集」

②校合に際して比較に利用する本。↔底本

こう‐ほん【絖本】クワウ‥

書画をかくのに用いる絖ぬめ。また、絖にかいた書画。

こう‐ほん【稿本】カウ‥

①下書きの本。著述の草稿。草稿本。原稿本。

②手書きした本。

こう‐ぼん【香盆】カウ‥

香こうを盛る盆。

こ‐うま【小馬・子馬】

小さい馬。馬の子。〈[季]春〉

⇒こうま‐ざ【小馬座】

⇒小馬の朝いさみ

こう‐ま【黄麻】クワウ‥

⇒おうま。

⇒こうま‐し【黄麻紙】

ごう‐ま【格間】ガウ‥

格天井ごうてんじょうの、組子内の一区画。

ごう‐ま【降魔】ガウ‥

〔仏〕悪魔を降伏ごうぶくすること。

⇒ごうま‐の‐いん【降魔の印】

⇒ごうま‐の‐そう【降魔の相】

⇒ごうま‐の‐りけん【降魔の利剣】

ごう‐ま【業魔】ゴフ‥

〔仏〕悪業が心身を悩乱し正道を妨げることを悪魔にたとえていう語。

こう‐まい【貢米】

みつぎものの米。

こう‐まい【高邁】カウ‥

けだかく衆にすぐれていること。「―な精神」

ごう‐まい【豪邁】ガウ‥

気性が強く衆にすぐれていること。

こう‐まいり【講参り】カウマヰリ

講中こうじゅうをつくって神仏に参詣すること。好色一代女6「―の通し馬を引き込み」

こう‐まく【厚膜】

厚い膜。

⇒こうまく‐さいぼう【厚膜細胞】

⇒こうまく‐そしき【厚膜組織】

こう‐まく【硬膜】カウ‥

〔医〕脳脊髄膜のうち最も外層のもの。硬脳膜。

⇒こうまく‐じょうみゃくどう【硬膜静脈洞】

こうまく‐さいぼう【厚膜細胞】‥バウ

〔生〕(→)厚壁細胞に同じ。

⇒こう‐まく【厚膜】

こうまく‐じょうみゃくどう【硬膜静脈洞】カウ‥ジヤウ‥

頭蓋骨内の硬膜にある太い静脈。大脳と小脳からの血液を集めて頭蓋の外に導く。

⇒こう‐まく【硬膜】

こうまく‐そしき【厚膜組織】

〔生〕(→)厚壁組織に同じ。

⇒こう‐まく【厚膜】

こう‐まくら【香枕】カウ‥

香をたく装置のある枕。表面に蒔絵まきえを施してある。きゃら枕。

こうま‐ざ【小馬座】

(Equuleus ラテン)ペガスス座の南西にある小星座。10月上旬の夕刻に南中。駒座。

⇒こ‐うま【小馬・子馬】

こうま‐し【黄麻紙】クワウ‥

⇒おうまし

⇒こう‐ま【黄麻】

こう‐まつ【口沫】

はげしくものを言う時、口角こうかくから飛ばす沫あわ。

ごう‐まつ【劫末】ゴフ‥

〔仏〕この世の終り。↔劫初

ごう‐まつ【毫末】ガウ‥

(「毫」は細い毛の意)毛筋の先ぐらいのわずかなこと。ほんのすこし。「―の疑いもない」

②紋所の名。コウホネの花と葉をとり合わせたもの。葵紋あおいもんに似る。

河骨

②紋所の名。コウホネの花と葉をとり合わせたもの。葵紋あおいもんに似る。

河骨

こうほ‐ひつ【皇甫謐】クワウ‥

西晋の学者。字は士安。百家の書に通じ、自ら玄晏げんあん先生と号す。著「帝王世紀」「高士伝」「列女伝」「玄晏春秋」など。(215〜282)

こう‐ぼり【蝙蝠】カウ‥

(→)「こうもり」に同じ。

こう‐ほん【広本】クワウ‥

同一作品の伝本のうち、内容の多い方のもの。↔略本

こう‐ほん【校本】カウ‥

①伝本の校合きょうごうの結果を書き加えた本。「―万葉集」

②校合に際して比較に利用する本。↔底本

こう‐ほん【絖本】クワウ‥

書画をかくのに用いる絖ぬめ。また、絖にかいた書画。

こう‐ほん【稿本】カウ‥

①下書きの本。著述の草稿。草稿本。原稿本。

②手書きした本。

こう‐ぼん【香盆】カウ‥

香こうを盛る盆。

こ‐うま【小馬・子馬】

小さい馬。馬の子。〈[季]春〉

⇒こうま‐ざ【小馬座】

⇒小馬の朝いさみ

こう‐ま【黄麻】クワウ‥

⇒おうま。

⇒こうま‐し【黄麻紙】

ごう‐ま【格間】ガウ‥

格天井ごうてんじょうの、組子内の一区画。

ごう‐ま【降魔】ガウ‥

〔仏〕悪魔を降伏ごうぶくすること。

⇒ごうま‐の‐いん【降魔の印】

⇒ごうま‐の‐そう【降魔の相】

⇒ごうま‐の‐りけん【降魔の利剣】

ごう‐ま【業魔】ゴフ‥

〔仏〕悪業が心身を悩乱し正道を妨げることを悪魔にたとえていう語。

こう‐まい【貢米】

みつぎものの米。

こう‐まい【高邁】カウ‥

けだかく衆にすぐれていること。「―な精神」

ごう‐まい【豪邁】ガウ‥

気性が強く衆にすぐれていること。

こう‐まいり【講参り】カウマヰリ

講中こうじゅうをつくって神仏に参詣すること。好色一代女6「―の通し馬を引き込み」

こう‐まく【厚膜】

厚い膜。

⇒こうまく‐さいぼう【厚膜細胞】

⇒こうまく‐そしき【厚膜組織】

こう‐まく【硬膜】カウ‥

〔医〕脳脊髄膜のうち最も外層のもの。硬脳膜。

⇒こうまく‐じょうみゃくどう【硬膜静脈洞】

こうまく‐さいぼう【厚膜細胞】‥バウ

〔生〕(→)厚壁細胞に同じ。

⇒こう‐まく【厚膜】

こうまく‐じょうみゃくどう【硬膜静脈洞】カウ‥ジヤウ‥

頭蓋骨内の硬膜にある太い静脈。大脳と小脳からの血液を集めて頭蓋の外に導く。

⇒こう‐まく【硬膜】

こうまく‐そしき【厚膜組織】

〔生〕(→)厚壁組織に同じ。

⇒こう‐まく【厚膜】

こう‐まくら【香枕】カウ‥

香をたく装置のある枕。表面に蒔絵まきえを施してある。きゃら枕。

こうま‐ざ【小馬座】

(Equuleus ラテン)ペガスス座の南西にある小星座。10月上旬の夕刻に南中。駒座。

⇒こ‐うま【小馬・子馬】

こうま‐し【黄麻紙】クワウ‥

⇒おうまし

⇒こう‐ま【黄麻】

こう‐まつ【口沫】

はげしくものを言う時、口角こうかくから飛ばす沫あわ。

ごう‐まつ【劫末】ゴフ‥

〔仏〕この世の終り。↔劫初

ごう‐まつ【毫末】ガウ‥

(「毫」は細い毛の意)毛筋の先ぐらいのわずかなこと。ほんのすこし。「―の疑いもない」

こうほ‐ひつ【皇甫謐】クワウ‥

西晋の学者。字は士安。百家の書に通じ、自ら玄晏げんあん先生と号す。著「帝王世紀」「高士伝」「列女伝」「玄晏春秋」など。(215〜282)

こう‐ぼり【蝙蝠】カウ‥

(→)「こうもり」に同じ。

こう‐ほん【広本】クワウ‥

同一作品の伝本のうち、内容の多い方のもの。↔略本

こう‐ほん【校本】カウ‥

①伝本の校合きょうごうの結果を書き加えた本。「―万葉集」

②校合に際して比較に利用する本。↔底本

こう‐ほん【絖本】クワウ‥

書画をかくのに用いる絖ぬめ。また、絖にかいた書画。

こう‐ほん【稿本】カウ‥

①下書きの本。著述の草稿。草稿本。原稿本。

②手書きした本。

こう‐ぼん【香盆】カウ‥

香こうを盛る盆。

こ‐うま【小馬・子馬】

小さい馬。馬の子。〈[季]春〉

⇒こうま‐ざ【小馬座】

⇒小馬の朝いさみ

こう‐ま【黄麻】クワウ‥

⇒おうま。

⇒こうま‐し【黄麻紙】

ごう‐ま【格間】ガウ‥

格天井ごうてんじょうの、組子内の一区画。

ごう‐ま【降魔】ガウ‥

〔仏〕悪魔を降伏ごうぶくすること。

⇒ごうま‐の‐いん【降魔の印】

⇒ごうま‐の‐そう【降魔の相】

⇒ごうま‐の‐りけん【降魔の利剣】

ごう‐ま【業魔】ゴフ‥

〔仏〕悪業が心身を悩乱し正道を妨げることを悪魔にたとえていう語。

こう‐まい【貢米】

みつぎものの米。

こう‐まい【高邁】カウ‥

けだかく衆にすぐれていること。「―な精神」

ごう‐まい【豪邁】ガウ‥

気性が強く衆にすぐれていること。

こう‐まいり【講参り】カウマヰリ

講中こうじゅうをつくって神仏に参詣すること。好色一代女6「―の通し馬を引き込み」

こう‐まく【厚膜】

厚い膜。

⇒こうまく‐さいぼう【厚膜細胞】

⇒こうまく‐そしき【厚膜組織】

こう‐まく【硬膜】カウ‥

〔医〕脳脊髄膜のうち最も外層のもの。硬脳膜。

⇒こうまく‐じょうみゃくどう【硬膜静脈洞】

こうまく‐さいぼう【厚膜細胞】‥バウ

〔生〕(→)厚壁細胞に同じ。

⇒こう‐まく【厚膜】

こうまく‐じょうみゃくどう【硬膜静脈洞】カウ‥ジヤウ‥

頭蓋骨内の硬膜にある太い静脈。大脳と小脳からの血液を集めて頭蓋の外に導く。

⇒こう‐まく【硬膜】

こうまく‐そしき【厚膜組織】

〔生〕(→)厚壁組織に同じ。

⇒こう‐まく【厚膜】

こう‐まくら【香枕】カウ‥

香をたく装置のある枕。表面に蒔絵まきえを施してある。きゃら枕。

こうま‐ざ【小馬座】

(Equuleus ラテン)ペガスス座の南西にある小星座。10月上旬の夕刻に南中。駒座。

⇒こ‐うま【小馬・子馬】

こうま‐し【黄麻紙】クワウ‥

⇒おうまし

⇒こう‐ま【黄麻】

こう‐まつ【口沫】

はげしくものを言う時、口角こうかくから飛ばす沫あわ。

ごう‐まつ【劫末】ゴフ‥

〔仏〕この世の終り。↔劫初

ごう‐まつ【毫末】ガウ‥

(「毫」は細い毛の意)毛筋の先ぐらいのわずかなこと。ほんのすこし。「―の疑いもない」

たかぎ【高木】🔗⭐🔉

たかぎ‐いちのすけ【高木市之助】🔗⭐🔉

たかぎ‐いちのすけ【高木市之助】

国文学者。愛知県生れ。東大卒。京城帝大・九大教授。旧套を脱した方法や着想で記紀・万葉などの文学性を追求。著「吉野の鮎」など。(1888〜1974)

⇒たかぎ【高木】

たかぎ‐かねひろ【高木兼寛】🔗⭐🔉

たかぎ‐かねひろ【高木兼寛】

衛生学者・軍医。日向(宮崎県)生れ。イギリス留学後、有志共立東京病院(東京慈恵会医大の前身)を設立。白米食から麦飯に替えて海軍の脚気を追放。1888年(明治21)日本で初の医学博士号を受ける。(1849〜1920)

⇒たかぎ【高木】

たかぎ‐しゅんざん【高木春山】🔗⭐🔉

たかぎ‐しゅんざん【高木春山】

江戸後期の本草家。名は以孝。島津家出入りの江戸目黒の豪商の家に生まれる。著「本草図説」は動植物などを精細な図入りで解説した200巻を越す大図鑑。( 〜1852)

⇒たかぎ【高木】

たかぎ‐せんえもん【高木仙右衛門】‥ヱ‥🔗⭐🔉

たかぎ‐せんえもん【高木仙右衛門】‥ヱ‥

長崎のキリスト教信者。1865年(慶応1)の隠れキリシタン復活時の当事者。迫害を受けたが、73年(明治6)キリシタン禁制の高札撤去後、浦上キリシタンを支えた。(1820〜1899)

⇒たかぎ【高木】

たかぎ‐ていじ【高木貞治】‥ヂ🔗⭐🔉

たかぎ‐ていじ【高木貞治】‥ヂ

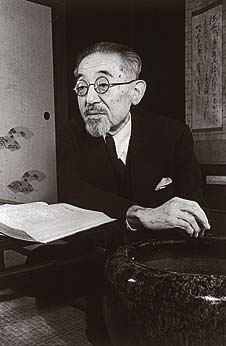

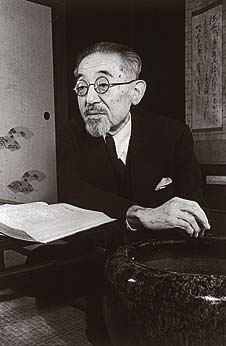

数学者。岐阜県の人。東大教授。整数論における類体論に重要な寄与をし、日本の数学が国際的に認められる基礎を築いた。著書は、整数論・代数学・解析学・数学史等にわたる。文化勲章。(1875〜1960)

高木貞治

撮影:田村 茂

⇒たかぎ【高木】

⇒たかぎ【高木】

⇒たかぎ【高木】

⇒たかぎ【高木】

○高木に遷るたかきにうつる🔗⭐🔉

○高木に遷るたかきにうつる

鶯が春になって、谷から出て高木にとびうつる。貫之集「氷とけなば鶯の―声を告げなむ」

⇒たか‐き【高木】

広辞苑に「高木」で始まるの検索結果 1-14。