複数辞典一括検索+![]()

![]()

広辞苑の検索結果 (3)

かがみ【鏡】🔗⭐🔉

かがみ【鏡】

①滑らかな平面における光の反射を利用して容姿や物の像などをうつし見る道具。中国から渡来。古くは金属、特に銅合金を磨いたり錫すずを塗ったり、または錫めっきを施したりした。円形・方形・花形・稜形などに作り、室町時代から柄をつけるようになった。今日では、硝酸銀水溶液をガラス面に注ぎ、苛性ソーダなどによってコロイド状の銀をガラス面に沈着させ、その上に樹脂などの保護膜を塗る。鏡は古来、呪術的なものとして重視され、祭器や権威の象徴・財宝とされた。古事記下「斎杙いくいには―を懸け、真杙まくいには真玉を懸け」

②(「鑑」とも書く)手本。模範。万葉集20「見る人の語りつぎてて聞く人の―にせむを」。「武士の―」

③「かがみもち」の略。

④酒樽のふた。「―を抜く」

⑤歴史書。→鏡物。

⑥行政省庁内で、決裁書類のおもて紙。宛先・標題・日付・作成者などを記す。

⇒かがみ‐あげ【鏡上】

⇒かがみ‐あぶみ【鏡鐙】

⇒かがみ‐いけ【鏡池】

⇒かがみ‐いご【鏡いご】

⇒かがみ‐いし【鏡石】

⇒かがみ‐いた【鏡板】

⇒かがみ‐いわ【鏡岩】

⇒かがみ‐うお【鏡魚】

⇒かがみ‐うちわ【鏡団扇】

⇒かがみ‐え【鏡絵】

⇒かがみ‐おび【鏡帯】

⇒かがみ‐がい【鏡貝】

⇒かがみ‐かけ【鏡掛】

⇒かがみ‐がた【鏡形】

⇒かがみ‐ぐさ【鏡草】

⇒かがみ‐ぐつわ【鏡銜・鏡轡】

⇒かがみ‐くら【鏡鞍】

⇒かがみ‐し【鏡師】

⇒かがみ‐じ【鏡地】

⇒かがみ‐せん【鏡銑】

⇒かがみ‐そう【鏡草】

⇒かがみ‐だい【鏡鯛】

⇒かがみ‐たて【鏡立】

⇒かがみ‐つくり【鏡作り】

⇒かがみつくり‐べ【鏡作部】

⇒かがみ‐てん【鏡天】

⇒かがみ‐てんじょう【鏡天井】

⇒かがみ‐ど【鏡戸】

⇒かがみ‐とぎ【鏡磨ぎ】

⇒かがみ‐なす【鏡なす】

⇒かがみ‐なる【鏡なる】

⇒かがみ‐の‐いえ【鏡の家】

⇒かがみ‐の‐ま【鏡の間】

⇒かがみ‐の‐まつ【鏡の松】

⇒かがみ‐ばこ【鏡匣・鏡箱】

⇒かがみ‐はだ【鏡肌】

⇒かがみ‐ばり【鏡張り】

⇒かがみ‐びらき【鏡開き】

⇒かがみ‐ぶくろ【鏡袋】

⇒かがみ‐ぶた【鏡蓋】

⇒かがみ‐ぶとん【鏡蒲団】

⇒かがみ‐まくら【鏡枕】

⇒かがみ‐もじ【鏡文字】

⇒かがみ‐もち【鏡餅】

⇒かがみ‐もの【鏡物】

⇒かがみ‐わり【鏡割り】

きょう【鏡】キヤウ🔗⭐🔉

きょう【鏡】キヤウ

①かがみ。「海獣葡萄―」

②レンズ。また、レンズ系を通して見る道具。めがね。「望遠―」

[漢]鏡🔗⭐🔉

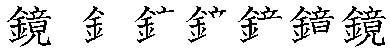

鏡 字形

筆順

筆順

〔金部11画/19画/教育/2232・3640〕

〔音〕キョウ〈キャウ〉(呉)

〔訓〕かがみ

[意味]

①光の反射を利用して姿をうつす道具。かがみ。「鏡台・破鏡・反射鏡・明鏡止水」

②自分の姿を反省するてがかり。模範。「鏡鑑」

③レンズ。レンズを用いた道具。「眼鏡・老眼鏡・潜望鏡・顕微鏡・望遠鏡」

[解字]

形声。「金」+音符「竟」(=さかいめ)。物のさかいめをはっきりうつし出す銅製のかがみの意。

〔金部11画/19画/教育/2232・3640〕

〔音〕キョウ〈キャウ〉(呉)

〔訓〕かがみ

[意味]

①光の反射を利用して姿をうつす道具。かがみ。「鏡台・破鏡・反射鏡・明鏡止水」

②自分の姿を反省するてがかり。模範。「鏡鑑」

③レンズ。レンズを用いた道具。「眼鏡・老眼鏡・潜望鏡・顕微鏡・望遠鏡」

[解字]

形声。「金」+音符「竟」(=さかいめ)。物のさかいめをはっきりうつし出す銅製のかがみの意。

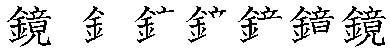

筆順

筆順

〔金部11画/19画/教育/2232・3640〕

〔音〕キョウ〈キャウ〉(呉)

〔訓〕かがみ

[意味]

①光の反射を利用して姿をうつす道具。かがみ。「鏡台・破鏡・反射鏡・明鏡止水」

②自分の姿を反省するてがかり。模範。「鏡鑑」

③レンズ。レンズを用いた道具。「眼鏡・老眼鏡・潜望鏡・顕微鏡・望遠鏡」

[解字]

形声。「金」+音符「竟」(=さかいめ)。物のさかいめをはっきりうつし出す銅製のかがみの意。

〔金部11画/19画/教育/2232・3640〕

〔音〕キョウ〈キャウ〉(呉)

〔訓〕かがみ

[意味]

①光の反射を利用して姿をうつす道具。かがみ。「鏡台・破鏡・反射鏡・明鏡止水」

②自分の姿を反省するてがかり。模範。「鏡鑑」

③レンズ。レンズを用いた道具。「眼鏡・老眼鏡・潜望鏡・顕微鏡・望遠鏡」

[解字]

形声。「金」+音符「竟」(=さかいめ)。物のさかいめをはっきりうつし出す銅製のかがみの意。

大辞林の検索結果 (3)

かがみ【鏡】🔗⭐🔉

かがみ [3] 【鏡】

〔「影見(カゲミ)」の転という〕

(1)光の反射を利用して形・姿を映して見る道具。古くは銅合金など金属を用いたが,現在は,ガラス板の裏面に銀鍍金(メツキ)をして作る。古来霊的なものとみなされ,神社の神体とし,荘厳具や魔除けの具とされる。また,婦女の魂として尊重する風があった。「―に映った姿」「―のような湖面」

(2)「鏡餅(カガミモチ)」の略。

(3)〔形が鏡に似ていることから〕

酒樽の蓋。「―を抜く」

(4)提出あるいは送付する書類の一枚目に,あて先・標題・日付・作成者などを記して添える文書。

(5)「鏡物(カガミモノ)」の略。

→かがみ(鑑)

かがみ【鏡】🔗⭐🔉

かがみ 【鏡】

熊本県中部,八代(ヤツシロ)郡の町。八代海に臨む干拓農業の町。

かがみ【鏡】(和英)🔗⭐🔉

広辞苑+大辞林に「鏡」で完全一致するの検索結果。