複数辞典一括検索+![]()

![]()

広辞苑の検索結果 (15)

ぎ‐が【戯画】‥グワ🔗⭐🔉

ぎ‐が【戯画】‥グワ

たわむれに描いた絵。こっけいな絵。また、諷刺的な絵。ざれ絵。カリカチュア。「鳥獣―」

ぎ‐が【巍峨】🔗⭐🔉

ぎ‐が【巍峨】

山などが高くそびえるさま。

ギガ【giga】🔗⭐🔉

ぎが‐か【戯画化】‥グワクワ🔗⭐🔉

ぎが‐か【戯画化】‥グワクワ

こっけいに描き出すこと。カリカチュアライズ。

ぎ‐がく【伎楽】🔗⭐🔉

ぎ‐がく【伎楽】

①古代日本の寺院屋外で供養として上演された無言仮面舞踊劇。612年に呉の国の楽舞を、百済くだらから帰化した味摩之みましが伝えたとされるが、源流は諸説あって定まらない。伴奏は笛・腰鼓ようこ・銅拍子どうびょうしの3種。平安時代以降は漸次衰微。呉楽くれがく。くれのうたまい。

②仏典で供養楽または天人の奏楽。

⇒ぎがく‐し【伎楽師】

⇒ぎがく‐しょう【伎楽生】

⇒ぎがく‐めん【伎楽面】

ぎ‐がく【偽学】🔗⭐🔉

ぎ‐がく【偽学】

正道に反する学問。また、その時代の主流とされる学問に反する学。異学。

ぎがく‐し【伎楽師】🔗⭐🔉

ぎがく‐し【伎楽師】

伎楽生の教授をつかさどった職。

⇒ぎ‐がく【伎楽】

ぎがく‐しょう【伎楽生】‥シヤウ🔗⭐🔉

ぎがく‐しょう【伎楽生】‥シヤウ

伎楽を伝習した生徒。

⇒ぎ‐がく【伎楽】

ぎがく‐めん【伎楽面】🔗⭐🔉

ぎがく‐めん【伎楽面】

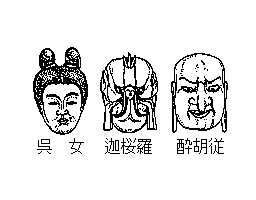

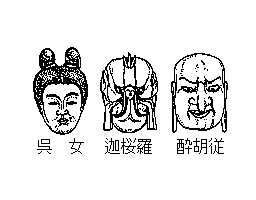

伎楽に用いる仮面。舞楽面や能面より大きく、後頭部から深くかぶる。師子(獅子)や迦楼羅かるらのような動物的な造形のものもあるが、人間の面は鼻の高いアーリア人の特徴がみられる。東大寺などに伝存。

伎楽面

⇒ぎ‐がく【伎楽】

⇒ぎ‐がく【伎楽】

⇒ぎ‐がく【伎楽】

⇒ぎ‐がく【伎楽】

ギガバイト【gigabyte】🔗⭐🔉

ギガバイト【gigabyte】

情報量の単位。GBと表記。1000メガバイトを指す場合と1024メガバイトを指す場合とがある。

○木が入るきがはいる

(多く「柝が入る」と書く)芝居や相撲で、開幕・閉幕などの合図に拍子木が打たれる。

⇒き【木・樹】

○気が早いきがはやい

先を急いで、せかせかする性質である。せっかちである。

⇒き【気】

○気が張るきがはる

気持を引きしめていなければならない状態である。緊張している。

⇒き【気】

○気が晴れるきがはれる

明るくさわやかな気持になる。

⇒き【気】

○気が引けるきがひける

気おくれがする。遠慮したい気持になる。引け目を感ずる。

⇒き【気】

○気が触れるきがふれる

気が変になる。発狂する。「気が違う」とも。

⇒き【気】

ぎ‐がん【義眼】🔗⭐🔉

ぎ‐がん【義眼】

(「義」は「仮の」の意)入れ目。

ギガンテス【Gigantes】🔗⭐🔉

ギガンテス【Gigantes】

ギリシア神話で、ウラノスの血とガイアとから生まれた巨人たち。オリンポスの神々と戦って敗れた。単数形ギガス。

ギガントプテリス【Gigantopteris ラテン】🔗⭐🔉

ギガントプテリス【Gigantopteris ラテン】

初期の裸子植物の一つ。シダ種子類に分類する説もある。被子植物の双子葉類に似た大型の羽片が特徴。中国から東南アジアでペルム紀に繁栄したカタイシア植物群の代表種。

大辞林の検索結果 (49)

ぎ-が【戯画】🔗⭐🔉

ぎ-が ―グワ [1] 【戯画】

たわむれに描いた絵。また,風刺や滑稽をねらって描いた絵。ざれ絵。風刺画。カリカチュア。

ギガ giga

giga 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

ギガ [1]  giga

giga 単位に冠して 10

単位に冠して 10 すなわち一〇億倍の意を表す語。記号 G

すなわち一〇億倍の意を表す語。記号 G

giga

giga 単位に冠して 10

単位に冠して 10 すなわち一〇億倍の意を表す語。記号 G

すなわち一〇億倍の意を表す語。記号 G

ぎ-が【巍峨】🔗⭐🔉

ぎ-が [1] 【巍峨】 (ト|タル)[文]形動タリ

山などの高くそびえるさま。「近南に別山―として峭立し/日本風景論(重昂)」

きかい-きんとう【機会均等】🔗⭐🔉

きかい-きんとう ―クワイ― [2][0] 【機会均等】

(1)外交政策上,自国と関わる経済活動について諸外国に平等の機会を与えること。

(2)権利や待遇などに関して,平等で差別がないこと。「教育の―」

きかい-し【機会詩】🔗⭐🔉

きかい-し ―クワイ― [2] 【機会詩】

〔(ドイツ) Gelegenheitsgedicht〕

一七,八世紀,ドイツで発達した詩の一形態。儀式・慶弔などの機会に,眼前の事象に触発されて,その場の感懐を歌った詩。

きかい-はん【機会犯】🔗⭐🔉

きかい-はん ―クワイ― [2] 【機会犯】

犯罪の原因が行為者の性格によらず,主として外部の事情にある犯罪。偶発犯。

きかい-ひよう【機会費用】🔗⭐🔉

きかい-ひよう ―クワイ― [4] 【機会費用】

財をある目的に用いたために放棄された他の利用方法から得られるであろう利得のうち最大のもの。

きかい-あみ【機械編み】🔗⭐🔉

きかい-あみ [0] 【機械編み】

機械で編むこと。また,機械で編んだもの。

きかい-いと【機械糸】🔗⭐🔉

きかい-いと [4] 【機械糸】

製糸機械によって作られた糸。手引き糸・座繰り糸に対していう。

きかい-か【機械化】🔗⭐🔉

きかい-か ―クワ [0] 【機械化】 (名)スル

(1)機械を用いることによって人手を省き,能率を高めること。「製造の全工程を―する」

(2)戦車や自動車などの機械を導入して軍隊の機動力を高めること。「―部隊」

(3)人が外からの力によって操られ,自主性を失うこと。

きかい-こうりつ【機械効率】🔗⭐🔉

きかい-こうりつ ―カウ― [4] 【機械効率】

供給されたエネルギーと機械が実際に行なった仕事の比率。

きかい-すいらい【機械水雷】🔗⭐🔉

きかい-すいらい [4] 【機械水雷】

機雷(キライ)のこと。

きかい-そしき【機械組織】🔗⭐🔉

きかい-そしき [4] 【機械組織】

植物体を強固にし,これを支持する組織。厚膜組織・厚角組織,木部や師部(シブ)にある繊維組織など。

きかい-たいそう【器械体操】🔗⭐🔉

きかい-たいそう ―サウ [4] 【器械体操】

体操の一種。鉄棒・鞍馬・飛び箱・平均台などのすえつけ器械によって行うもの。

⇔徒手(トシユ)体操

きかい-てき【機械的】🔗⭐🔉

きかい-てき [0] 【機械的】 (形動)

(1)機械によって事を行うさま。

(2)思考や意志を働かさず機械のように,型にはまっているさま。「―に判を押す」

(3)〔哲〕 自然的・物理的な因果法則の下にあり,有機的秩序をなくしていないさま。

きかい-てき-せいしつ【機械的性質】🔗⭐🔉

きかい-てき-せいしつ [0] 【機械的性質】

金属・木材・プラスチックなど工業材料の諸性質のうち,硬さ・対変形・対熱・対摩擦・対疲労強さなどの性質。

きかい-ほんやく【機械翻訳】🔗⭐🔉

きかい-ほんやく [4] 【機械翻訳】

コンピューターを使って,異なる言語の間で翻訳すること。人間による事前あるいは事後の編集が必要な場合が多い。自動翻訳。

きかい-ろん【機械論】🔗⭐🔉

きかい-ろん [2] 【機械論】

〔哲〕

〔mechanism〕

あらゆる現象を機械の運動になぞらえ,因果法則によって解明しようとする説。一七世紀の科学革命を通じて広く流布した世界観。目的に向かっての現象の生成・完成を認めない点で目的論に,また,生命特有の現象を認めない点で生気論に対立する。

きかいかんらん【気海観瀾】🔗⭐🔉

きかいかんらん ―クワンラン 【気海観瀾】

日本最初の物理学書。青地林宗著。1825年成る。蘭書から抄出したもので,物質の定義に始まり,力学・自然現象などを扱う。のち川本幸民が「気海観瀾広義」として詳述(1851〜58年)。

ぎが-か【戯画化】🔗⭐🔉

ぎが-か ギグワクワ [0] 【戯画化】 (名)スル

風刺や滑稽をねらい,意識的におもしろおかしく表現すること。「世相を―する」

き-かか・る【来掛(か)る】🔗⭐🔉

き-かか・る [3] 【来掛(か)る】 (動ラ五[四])

(1)こちらへ向かって来始める。

(2)ちょうどその場所へ来る。さしかかる。

きか-き【気化器】🔗⭐🔉

きか-き キクワ― [2] 【気化器】

ガソリン機関に供給する燃料と空気の混合気をつくる装置。燃料の霧化・気化,空気との混合,および燃料・空気の計量を行い,最適の空気と燃料の比を設定する。キャブレター。

きかく-いん【企画院】🔗⭐🔉

きかく-いん ―クワク ン 【企画院】

戦時経済体制における国策の計画・立案・調整にあたった内閣直属の国家機関。1937年(昭和12)設置。43年軍需省に吸収された。

ン 【企画院】

戦時経済体制における国策の計画・立案・調整にあたった内閣直属の国家機関。1937年(昭和12)設置。43年軍需省に吸収された。

ン 【企画院】

戦時経済体制における国策の計画・立案・調整にあたった内閣直属の国家機関。1937年(昭和12)設置。43年軍需省に吸収された。

ン 【企画院】

戦時経済体制における国策の計画・立案・調整にあたった内閣直属の国家機関。1937年(昭和12)設置。43年軍需省に吸収された。

きかく-か【規格化】🔗⭐🔉

きかく-か ―クワ [0] 【規格化】 (名)スル

規格(標準)に合わせて統一すること。「製品を―する」

きかく-ひん【規格品】🔗⭐🔉

きかく-ひん [0] 【規格品】

規格に合わせて作った品物。

ぎ-がく【伎楽】🔗⭐🔉

ぎ-がく [1] 【伎楽】

(1)612年百済(クダラ)から帰化した味摩之(ミマシ)が伝えたという,楽器演奏を伴う無言の仮面劇。法会の供養楽として八世紀後半に最も栄えたが,後伝の声明(シヨウミヨウ)や雅楽によって衰えた。呉楽(クレノガク)((クレガク)・(ゴガク))。くれのうたまい。

(2)仏典で,供養楽また天人の奏楽のこと。

ぎがく-し【伎楽師】🔗⭐🔉

ぎがく-し [3][2] 【伎楽師】

古代,伎楽生(ギガクシヨウ)に伎楽を教授した職。

ぎがく-しょう【伎楽生】🔗⭐🔉

ぎがく-しょう ―シヤウ [3] 【伎楽生】

古代,伎楽を伝習した生徒。

ぎがく-めん【伎楽面】🔗⭐🔉

ぎがく-めん [3] 【伎楽面】

伎楽に用いた仮面。後頭部までもおおうよう大形に作られ,その表情は誇張されている。正倉院・法隆寺・東大寺などに伝存する。

伎楽面

[図]

[図]

[図]

[図]

ぎ-がく【妓楽】🔗⭐🔉

ぎ-がく [1] 【妓楽】

妓女の奏する音楽。

ぎ-がく【偽学】🔗⭐🔉

ぎ-がく [1] 【偽学】

(1)正道にかなっていない学問。

(2)その時代に正統と認められなかった学問。異学。

ぎ-がく【義学】🔗⭐🔉

ぎ-がく [1] 【義学】

公益のため,有志の義捐(ギエン)によって設立された民間の学校。義塾。

きか-すうれつ【幾何数列】🔗⭐🔉

きか-すうれつ [3] 【幾何数列】

⇒等比数列(トウヒスウレツ)

きか-せい【帰家性】🔗⭐🔉

きか-せい [0] 【帰家性】

⇒帰巣性(キソウセイ)

き-かつ【飢渇・饑渇】🔗⭐🔉

き-かつ [0] 【飢渇・饑渇】 (名)スル

飢えと渇き。また,飢え渇くこと。「人民は―して/日本開化小史(卯吉)」

きか-と🔗⭐🔉

きか-と (副)

はっきりと。明白に。「其患の分明に,―明と明にして/毛詩抄 2」

きか-ぬ-き【聞かぬ気・利かぬ気】🔗⭐🔉

きか-ぬ-き [0] 【聞かぬ気・利かぬ気】

⇒きかんき(聞かん気・利かん気)

きか-ねつ【気化熱】🔗⭐🔉

きか-ねつ キクワ― [2] 【気化熱】

一モルまたは一グラムの液体を同温の気体に変えるために必要な熱量。1グラムの水の摂氏一〇〇度での気化熱は2.256キロジュール(539.8カロリー)に等しい。潜熱の一種。蒸発熱。

→気化熱[表]

きか-へいきん【幾何平均】🔗⭐🔉

きか-へいきん [3] 【幾何平均】

〔数〕「相乗(ソウジヨウ)平均」に同じ。

⇔算術平均

きか-もよう【幾何模様】🔗⭐🔉

きか-もよう ―モヤウ [3] 【幾何模様】

⇒幾何学模様(キカガクモヨウ)

き-からすうり【黄烏瓜】🔗⭐🔉

き-からすうり [4] 【黄烏瓜】

ウリ科のつる性多年草。山野に自生。果実は広楕円形で大きく,黄熟する。塊根のデンプンを天瓜粉(テンカフン)とし,根の皮層を咳(セキ)止めに利用。

きかん-えら【気管鰓】🔗⭐🔉

きかん-えら ―クワン― [2] 【気管鰓】

水生昆虫の幼虫または蛹(サナギ)の呼吸器官。まれに成虫でもみられる。

きかん-こうえん【基幹公園】🔗⭐🔉

きかん-こうえん ― ン [4] 【基幹公園】

〔district park; basic park〕

一地域に居住する住民の利用に供する都市公園。総合公園・運動公園など。

ン [4] 【基幹公園】

〔district park; basic park〕

一地域に居住する住民の利用に供する都市公園。総合公園・運動公園など。

ン [4] 【基幹公園】

〔district park; basic park〕

一地域に居住する住民の利用に供する都市公園。総合公園・運動公園など。

ン [4] 【基幹公園】

〔district park; basic park〕

一地域に居住する住民の利用に供する都市公園。総合公園・運動公園など。

きかん-く【機関区】🔗⭐🔉

きかん-く ―クワン― [2] 【機関区】

鉄道の現業部門。機関車・電車などの運用・運転・整備や乗務員の運用を行う。

きかん-こ【機関庫】🔗⭐🔉

きかん-こ ―クワン― [2] 【機関庫】

機関車を収容する車庫。

ぎ-がん【義眼】🔗⭐🔉

ぎ-がん [0] 【義眼】

人工の眼球。入れ目。

ぎが【戯画】(和英)🔗⭐🔉

ぎが【戯画】

a caricature.→英和

〜化する caricature.

ぎがん【義眼】(和英)🔗⭐🔉

ぎがん【義眼】

an artificial[a false]eye.

広辞苑+大辞林に「ギガ」で始まるの検索結果。もっと読み込む

ない【聞かない・利かない】

ない【聞かない・利かない】