複数辞典一括検索+![]()

![]()

【支】🔗⭐🔉

【支】

4画 支部 [五年]

区点=2757 16進=3B59 シフトJIS=8E78

《常用音訓》シ/ささ…える

《音読み》 シ

4画 支部 [五年]

区点=2757 16進=3B59 シフトJIS=8E78

《常用音訓》シ/ささ…える

《音読み》 シ

〈zh

〈zh 〉

《訓読み》 わかれ/えだ/ささえる(ささふ)/ささえ(ささへ)/わかつ/つかえ(つかへ)

《名付け》 えだ・なか・もろ・ゆた

《意味》

〉

《訓読み》 わかれ/えだ/ささえる(ささふ)/ささえ(ささへ)/わかつ/つかえ(つかへ)

《名付け》 えだ・なか・もろ・ゆた

《意味》

{名}わかれ。えだ。本からえだのようにわかれて出たもの。小さいもの。〈同義語〉→枝。〈対語〉→幹(みき)・→本(もと)。「支部」「支隊」「分支」

{名}わかれ。えだ。本からえだのようにわかれて出たもの。小さいもの。〈同義語〉→枝。〈対語〉→幹(みき)・→本(もと)。「支部」「支隊」「分支」

{名}手足。▽肢シに当てた用法。胴体を幹(みき)とすれば、手足はえだにあたるので、支・肢という。「四支(=四肢)」「惰其四支=ソノ四支ヲ惰ル」〔→孟子〕

{名}手足。▽肢シに当てた用法。胴体を幹(みき)とすれば、手足はえだにあたるので、支・肢という。「四支(=四肢)」「惰其四支=ソノ四支ヲ惰ル」〔→孟子〕

{動・名}ささえる(ササフ)。ささえ(ササヘ)。Y型のえだを当ててささえる。つっかい棒。「支柱」「支持」

{動・名}ささえる(ササフ)。ささえ(ササヘ)。Y型のえだを当ててささえる。つっかい棒。「支柱」「支持」

シス{動}わかつ。財源からわけて金を出す。元金をわけて支払う。〈対語〉→収。「支出」「支付(支払う)」

シス{動}わかつ。財源からわけて金を出す。元金をわけて支払う。〈対語〉→収。「支出」「支付(支払う)」

{名}子ネ・丑ウシ・寅トラ・卯ウ・辰タツ・巳ミ・午ウマ・未ヒツジ・申サル・酉トリ・戌イヌ・亥イの十二支。もと十二進法の数詞で、月日や年を数えるのに用いた。▽干(みき)に対して支(えだ)と名づけたもの。

〔国〕

{名}子ネ・丑ウシ・寅トラ・卯ウ・辰タツ・巳ミ・午ウマ・未ヒツジ・申サル・酉トリ・戌イヌ・亥イの十二支。もと十二進法の数詞で、月日や年を数えるのに用いた。▽干(みき)に対して支(えだ)と名づけたもの。

〔国〕 「支那シナ」の略。

「支那シナ」の略。 つかえ(ツカヘ)。さしさわり。

《解字》

つかえ(ツカヘ)。さしさわり。

《解字》

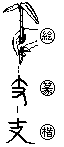

会意。支は「竹の枝+又(手)」で、手に一本のえだを持つさまを示す。

《単語家族》

岐キ(わかれ)

会意。支は「竹の枝+又(手)」で、手に一本のえだを持つさまを示す。

《単語家族》

岐キ(わかれ) 枝(えだ)などと同系。また、解(別々にわかれる)とも近い。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

枝(えだ)などと同系。また、解(別々にわかれる)とも近い。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

4画 支部 [五年]

区点=2757 16進=3B59 シフトJIS=8E78

《常用音訓》シ/ささ…える

《音読み》 シ

4画 支部 [五年]

区点=2757 16進=3B59 シフトJIS=8E78

《常用音訓》シ/ささ…える

《音読み》 シ

〈zh

〈zh 〉

《訓読み》 わかれ/えだ/ささえる(ささふ)/ささえ(ささへ)/わかつ/つかえ(つかへ)

《名付け》 えだ・なか・もろ・ゆた

《意味》

〉

《訓読み》 わかれ/えだ/ささえる(ささふ)/ささえ(ささへ)/わかつ/つかえ(つかへ)

《名付け》 えだ・なか・もろ・ゆた

《意味》

{名}わかれ。えだ。本からえだのようにわかれて出たもの。小さいもの。〈同義語〉→枝。〈対語〉→幹(みき)・→本(もと)。「支部」「支隊」「分支」

{名}わかれ。えだ。本からえだのようにわかれて出たもの。小さいもの。〈同義語〉→枝。〈対語〉→幹(みき)・→本(もと)。「支部」「支隊」「分支」

{名}手足。▽肢シに当てた用法。胴体を幹(みき)とすれば、手足はえだにあたるので、支・肢という。「四支(=四肢)」「惰其四支=ソノ四支ヲ惰ル」〔→孟子〕

{名}手足。▽肢シに当てた用法。胴体を幹(みき)とすれば、手足はえだにあたるので、支・肢という。「四支(=四肢)」「惰其四支=ソノ四支ヲ惰ル」〔→孟子〕

{動・名}ささえる(ササフ)。ささえ(ササヘ)。Y型のえだを当ててささえる。つっかい棒。「支柱」「支持」

{動・名}ささえる(ササフ)。ささえ(ササヘ)。Y型のえだを当ててささえる。つっかい棒。「支柱」「支持」

シス{動}わかつ。財源からわけて金を出す。元金をわけて支払う。〈対語〉→収。「支出」「支付(支払う)」

シス{動}わかつ。財源からわけて金を出す。元金をわけて支払う。〈対語〉→収。「支出」「支付(支払う)」

{名}子ネ・丑ウシ・寅トラ・卯ウ・辰タツ・巳ミ・午ウマ・未ヒツジ・申サル・酉トリ・戌イヌ・亥イの十二支。もと十二進法の数詞で、月日や年を数えるのに用いた。▽干(みき)に対して支(えだ)と名づけたもの。

〔国〕

{名}子ネ・丑ウシ・寅トラ・卯ウ・辰タツ・巳ミ・午ウマ・未ヒツジ・申サル・酉トリ・戌イヌ・亥イの十二支。もと十二進法の数詞で、月日や年を数えるのに用いた。▽干(みき)に対して支(えだ)と名づけたもの。

〔国〕 「支那シナ」の略。

「支那シナ」の略。 つかえ(ツカヘ)。さしさわり。

《解字》

つかえ(ツカヘ)。さしさわり。

《解字》

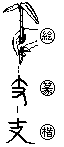

会意。支は「竹の枝+又(手)」で、手に一本のえだを持つさまを示す。

《単語家族》

岐キ(わかれ)

会意。支は「竹の枝+又(手)」で、手に一本のえだを持つさまを示す。

《単語家族》

岐キ(わかれ) 枝(えだ)などと同系。また、解(別々にわかれる)とも近い。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

枝(えだ)などと同系。また、解(別々にわかれる)とも近い。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

漢字源 ページ 1934 での【支】単語。