複数辞典一括検索+![]()

![]()

【端】🔗⭐🔉

【端】

14画 立部 [常用漢字]

区点=3528 16進=433C シフトJIS=925B

《常用音訓》タン/は/はし/はた

《音読み》 タン

14画 立部 [常用漢字]

区点=3528 16進=433C シフトJIS=925B

《常用音訓》タン/は/はし/はた

《音読み》 タン

〈du

〈du n〉

《訓読み》 は/はた/はし/ただしい(ただし)/はした

《名付け》 ただ・ただし・ただす・なお・はし・はじめ・まさ・もと

《意味》

n〉

《訓読み》 は/はた/はし/ただしい(ただし)/はした

《名付け》 ただ・ただし・ただす・なお・はし・はじめ・まさ・もと

《意味》

{名}はし。たれさがった布のはし。転じて、物事の一部分。糸口やはじめ。「末端」「端緒タンショ・タンチョ」「惻隠之心、仁之端也=惻隠ノ心ハ、仁ノ端ナリ」〔→孟子〕

{名}はし。たれさがった布のはし。転じて、物事の一部分。糸口やはじめ。「末端」「端緒タンショ・タンチョ」「惻隠之心、仁之端也=惻隠ノ心ハ、仁ノ端ナリ」〔→孟子〕

{形}ただしい(タダシ)。両側にたれた布のはしがそろうように、左右の均斉がとれているさま。〈類義語〉→斉セイ。「端斉(端正)」「端人(きちんとした人)」

{形}ただしい(タダシ)。両側にたれた布のはしがそろうように、左右の均斉がとれているさま。〈類義語〉→斉セイ。「端斉(端正)」「端人(きちんとした人)」

{動}左右を水平にそろえて持つ。「端茶(茶わんを両手で水平にささげる)」

{動}左右を水平にそろえて持つ。「端茶(茶わんを両手で水平にささげる)」

「両端リョウタン」とは、反対のものがそろって一対となったもの。「執其両端=ソノ両端ヲ執ル」〔→中庸〕

「両端リョウタン」とは、反対のものがそろって一対となったもの。「執其両端=ソノ両端ヲ執ル」〔→中庸〕

「異端イタン」とは、前と後、はじめと終わりがそろわず、くい違って均斉を欠いた説。また、のち、正統でない者。偏った邪説。「異端者」「攻乎異端=異端ヲ攻ム」〔→論語〕

「異端イタン」とは、前と後、はじめと終わりがそろわず、くい違って均斉を欠いた説。また、のち、正統でない者。偏った邪説。「異端者」「攻乎異端=異端ヲ攻ム」〔→論語〕

{名}二丈(二十尺)。のち、一丈八尺の長さの布地。▽衣一着分にあたる。はしをそろえて二つ折りにするので端という。日本では反と書く。〈類義語〉→疋ヒキ/ヒツ。

{名}二丈(二十尺)。のち、一丈八尺の長さの布地。▽衣一着分にあたる。はしをそろえて二つ折りにするので端という。日本では反と書く。〈類義語〉→疋ヒキ/ヒツ。

{名}一端イッタン(二丈)の黒い布地全部を用いてつくった礼服。「端章甫タンショウホ」〔→論語〕

{名}一端イッタン(二丈)の黒い布地全部を用いてつくった礼服。「端章甫タンショウホ」〔→論語〕

{名}六朝時代、役所の相談役や書記官のこと。「府端(府の長官の幕客)」「台端(手紙のことばで、役人に対する尊称)」

{名}六朝時代、役所の相談役や書記官のこと。「府端(府の長官の幕客)」「台端(手紙のことばで、役人に対する尊称)」

〔俗〕「無端タンナク・ハシナク・ハシナクモ」とは、きっかけや原因もなしに、はからずもの意。▽「はし無くも」は、「無端」の訓からきたことば。「無端更渡桑乾水=端ナクモ更ニ渡ル桑乾ノ水」〔→賈島〕

〔俗〕「無端タンナク・ハシナク・ハシナクモ」とは、きっかけや原因もなしに、はからずもの意。▽「はし無くも」は、「無端」の訓からきたことば。「無端更渡桑乾水=端ナクモ更ニ渡ル桑乾ノ水」〔→賈島〕

「端的タンテキ」とは、中世の俗語で、ほんとうに、まさにの意。▽日本語の「端的」という表現はそれが転用されたもの。

〔国〕

「端的タンテキ」とは、中世の俗語で、ほんとうに、まさにの意。▽日本語の「端的」という表現はそれが転用されたもの。

〔国〕 はした。まとまった数量になっていないこと。また、あまった数量の分。

はした。まとまった数量になっていないこと。また、あまった数量の分。 はした。召使など地位の低い人。「端女ハシタメ」

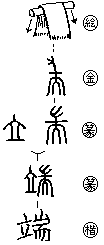

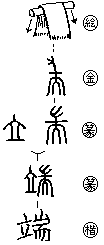

《解字》

はした。召使など地位の低い人。「端女ハシタメ」

《解字》

会意兼形声。右側の字(音タン)は、布のはしがそろってー印の両側に垂れたさまを描いた象形文字。端はそれを音符とし、立を加えた字で、左と右とがそろってきちんとたつこと。

《単語家族》

椽テン(両側にそろって垂れた家のたるき)

会意兼形声。右側の字(音タン)は、布のはしがそろってー印の両側に垂れたさまを描いた象形文字。端はそれを音符とし、立を加えた字で、左と右とがそろってきちんとたつこと。

《単語家族》

椽テン(両側にそろって垂れた家のたるき) 縁エン(両側に垂れた布のはし)

縁エン(両側に垂れた布のはし) 段(両側に垂れさがるだん)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

段(両側に垂れさがるだん)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

14画 立部 [常用漢字]

区点=3528 16進=433C シフトJIS=925B

《常用音訓》タン/は/はし/はた

《音読み》 タン

14画 立部 [常用漢字]

区点=3528 16進=433C シフトJIS=925B

《常用音訓》タン/は/はし/はた

《音読み》 タン

〈du

〈du n〉

《訓読み》 は/はた/はし/ただしい(ただし)/はした

《名付け》 ただ・ただし・ただす・なお・はし・はじめ・まさ・もと

《意味》

n〉

《訓読み》 は/はた/はし/ただしい(ただし)/はした

《名付け》 ただ・ただし・ただす・なお・はし・はじめ・まさ・もと

《意味》

{名}はし。たれさがった布のはし。転じて、物事の一部分。糸口やはじめ。「末端」「端緒タンショ・タンチョ」「惻隠之心、仁之端也=惻隠ノ心ハ、仁ノ端ナリ」〔→孟子〕

{名}はし。たれさがった布のはし。転じて、物事の一部分。糸口やはじめ。「末端」「端緒タンショ・タンチョ」「惻隠之心、仁之端也=惻隠ノ心ハ、仁ノ端ナリ」〔→孟子〕

{形}ただしい(タダシ)。両側にたれた布のはしがそろうように、左右の均斉がとれているさま。〈類義語〉→斉セイ。「端斉(端正)」「端人(きちんとした人)」

{形}ただしい(タダシ)。両側にたれた布のはしがそろうように、左右の均斉がとれているさま。〈類義語〉→斉セイ。「端斉(端正)」「端人(きちんとした人)」

{動}左右を水平にそろえて持つ。「端茶(茶わんを両手で水平にささげる)」

{動}左右を水平にそろえて持つ。「端茶(茶わんを両手で水平にささげる)」

「両端リョウタン」とは、反対のものがそろって一対となったもの。「執其両端=ソノ両端ヲ執ル」〔→中庸〕

「両端リョウタン」とは、反対のものがそろって一対となったもの。「執其両端=ソノ両端ヲ執ル」〔→中庸〕

「異端イタン」とは、前と後、はじめと終わりがそろわず、くい違って均斉を欠いた説。また、のち、正統でない者。偏った邪説。「異端者」「攻乎異端=異端ヲ攻ム」〔→論語〕

「異端イタン」とは、前と後、はじめと終わりがそろわず、くい違って均斉を欠いた説。また、のち、正統でない者。偏った邪説。「異端者」「攻乎異端=異端ヲ攻ム」〔→論語〕

{名}二丈(二十尺)。のち、一丈八尺の長さの布地。▽衣一着分にあたる。はしをそろえて二つ折りにするので端という。日本では反と書く。〈類義語〉→疋ヒキ/ヒツ。

{名}二丈(二十尺)。のち、一丈八尺の長さの布地。▽衣一着分にあたる。はしをそろえて二つ折りにするので端という。日本では反と書く。〈類義語〉→疋ヒキ/ヒツ。

{名}一端イッタン(二丈)の黒い布地全部を用いてつくった礼服。「端章甫タンショウホ」〔→論語〕

{名}一端イッタン(二丈)の黒い布地全部を用いてつくった礼服。「端章甫タンショウホ」〔→論語〕

{名}六朝時代、役所の相談役や書記官のこと。「府端(府の長官の幕客)」「台端(手紙のことばで、役人に対する尊称)」

{名}六朝時代、役所の相談役や書記官のこと。「府端(府の長官の幕客)」「台端(手紙のことばで、役人に対する尊称)」

〔俗〕「無端タンナク・ハシナク・ハシナクモ」とは、きっかけや原因もなしに、はからずもの意。▽「はし無くも」は、「無端」の訓からきたことば。「無端更渡桑乾水=端ナクモ更ニ渡ル桑乾ノ水」〔→賈島〕

〔俗〕「無端タンナク・ハシナク・ハシナクモ」とは、きっかけや原因もなしに、はからずもの意。▽「はし無くも」は、「無端」の訓からきたことば。「無端更渡桑乾水=端ナクモ更ニ渡ル桑乾ノ水」〔→賈島〕

「端的タンテキ」とは、中世の俗語で、ほんとうに、まさにの意。▽日本語の「端的」という表現はそれが転用されたもの。

〔国〕

「端的タンテキ」とは、中世の俗語で、ほんとうに、まさにの意。▽日本語の「端的」という表現はそれが転用されたもの。

〔国〕 はした。まとまった数量になっていないこと。また、あまった数量の分。

はした。まとまった数量になっていないこと。また、あまった数量の分。 はした。召使など地位の低い人。「端女ハシタメ」

《解字》

はした。召使など地位の低い人。「端女ハシタメ」

《解字》

会意兼形声。右側の字(音タン)は、布のはしがそろってー印の両側に垂れたさまを描いた象形文字。端はそれを音符とし、立を加えた字で、左と右とがそろってきちんとたつこと。

《単語家族》

椽テン(両側にそろって垂れた家のたるき)

会意兼形声。右側の字(音タン)は、布のはしがそろってー印の両側に垂れたさまを描いた象形文字。端はそれを音符とし、立を加えた字で、左と右とがそろってきちんとたつこと。

《単語家族》

椽テン(両側にそろって垂れた家のたるき) 縁エン(両側に垂れた布のはし)

縁エン(両側に垂れた布のはし) 段(両側に垂れさがるだん)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

段(両側に垂れさがるだん)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

漢字源 ページ 3263 での【端】単語。