複数辞典一括検索+![]()

![]()

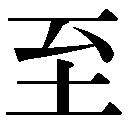

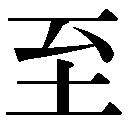

【至】🔗⭐🔉

【至】

6画 至部 [六年]

区点=2774 16進=3B6A シフトJIS=8E8A

《常用音訓》シ/いた…る

《音読み》 シ

6画 至部 [六年]

区点=2774 16進=3B6A シフトJIS=8E8A

《常用音訓》シ/いた…る

《音読み》 シ

〈zh

〈zh 〉

《訓読み》 いたる/いたれる/いたって/いたるまで/いたり

《名付け》 いたり・いたる・ちか・のり・みち・むね・ゆき・よし

《意味》

〉

《訓読み》 いたる/いたれる/いたって/いたるまで/いたり

《名付け》 いたり・いたる・ちか・のり・みち・むね・ゆき・よし

《意味》

{動}いたる。目ざす所までとどく。また、自分の所までやってくる。〈類義語〉→到。「必至(必ずそうなる)」「風雨驟至=風雨驟ニ至ル」「斯天下之民至焉=ココニ天下ノ民至ラン」〔→孟子〕

{動}いたる。目ざす所までとどく。また、自分の所までやってくる。〈類義語〉→到。「必至(必ずそうなる)」「風雨驟至=風雨驟ニ至ル」「斯天下之民至焉=ココニ天下ノ民至ラン」〔→孟子〕

{形・副}いたれる。いたって。ぎりぎりの線までとどいたさま。最高の。このうえなく。「至大」「至聖」「中庸之為徳也、其至矣乎=中庸ノ徳タルヤ、ソレ至レルカナ」〔→論語〕

{形・副}いたれる。いたって。ぎりぎりの線までとどいたさま。最高の。このうえなく。「至大」「至聖」「中庸之為徳也、其至矣乎=中庸ノ徳タルヤ、ソレ至レルカナ」〔→論語〕

{接続}いたるまで。「以至A=以テAニ至ルマデ」「乃至A=乃チAニ至ルマデ」「至若A=Aノ若キニ至ルマデ」などの形で用い、Aまでも含めてそこまでの意。「自耕稼陶漁、以至為帝=耕稼陶漁ヨリ、モッテ帝タルモノニ至ルマデ」〔→孟子〕

{接続}いたるまで。「以至A=以テAニ至ルマデ」「乃至A=乃チAニ至ルマデ」「至若A=Aノ若キニ至ルマデ」などの形で用い、Aまでも含めてそこまでの意。「自耕稼陶漁、以至為帝=耕稼陶漁ヨリ、モッテ帝タルモノニ至ルマデ」〔→孟子〕

{名}太陽がぎりぎりの線までとどいた日。夏至ゲシ・冬至トウジを至日という。

{名}太陽がぎりぎりの線までとどいた日。夏至ゲシ・冬至トウジを至日という。

{名}いたり。「…之至」という形で用い、手紙や奏上文に用いられる。「恐懼之至=恐懼ノ至リナリ」

《解字》

{名}いたり。「…之至」という形で用い、手紙や奏上文に用いられる。「恐懼之至=恐懼ノ至リナリ」

《解字》

会意。「矢が下方に進むさま+ー印(目ざす線)」で、矢が目標線までとどくさまを示す。

《単語家族》

室(いきづまりの奥のへや)

会意。「矢が下方に進むさま+ー印(目ざす線)」で、矢が目標線までとどくさまを示す。

《単語家族》

室(いきづまりの奥のへや) 抵(いたる)

抵(いたる) 致(そこまでとどける)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

致(そこまでとどける)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

6画 至部 [六年]

区点=2774 16進=3B6A シフトJIS=8E8A

《常用音訓》シ/いた…る

《音読み》 シ

6画 至部 [六年]

区点=2774 16進=3B6A シフトJIS=8E8A

《常用音訓》シ/いた…る

《音読み》 シ

〈zh

〈zh 〉

《訓読み》 いたる/いたれる/いたって/いたるまで/いたり

《名付け》 いたり・いたる・ちか・のり・みち・むね・ゆき・よし

《意味》

〉

《訓読み》 いたる/いたれる/いたって/いたるまで/いたり

《名付け》 いたり・いたる・ちか・のり・みち・むね・ゆき・よし

《意味》

{動}いたる。目ざす所までとどく。また、自分の所までやってくる。〈類義語〉→到。「必至(必ずそうなる)」「風雨驟至=風雨驟ニ至ル」「斯天下之民至焉=ココニ天下ノ民至ラン」〔→孟子〕

{動}いたる。目ざす所までとどく。また、自分の所までやってくる。〈類義語〉→到。「必至(必ずそうなる)」「風雨驟至=風雨驟ニ至ル」「斯天下之民至焉=ココニ天下ノ民至ラン」〔→孟子〕

{形・副}いたれる。いたって。ぎりぎりの線までとどいたさま。最高の。このうえなく。「至大」「至聖」「中庸之為徳也、其至矣乎=中庸ノ徳タルヤ、ソレ至レルカナ」〔→論語〕

{形・副}いたれる。いたって。ぎりぎりの線までとどいたさま。最高の。このうえなく。「至大」「至聖」「中庸之為徳也、其至矣乎=中庸ノ徳タルヤ、ソレ至レルカナ」〔→論語〕

{接続}いたるまで。「以至A=以テAニ至ルマデ」「乃至A=乃チAニ至ルマデ」「至若A=Aノ若キニ至ルマデ」などの形で用い、Aまでも含めてそこまでの意。「自耕稼陶漁、以至為帝=耕稼陶漁ヨリ、モッテ帝タルモノニ至ルマデ」〔→孟子〕

{接続}いたるまで。「以至A=以テAニ至ルマデ」「乃至A=乃チAニ至ルマデ」「至若A=Aノ若キニ至ルマデ」などの形で用い、Aまでも含めてそこまでの意。「自耕稼陶漁、以至為帝=耕稼陶漁ヨリ、モッテ帝タルモノニ至ルマデ」〔→孟子〕

{名}太陽がぎりぎりの線までとどいた日。夏至ゲシ・冬至トウジを至日という。

{名}太陽がぎりぎりの線までとどいた日。夏至ゲシ・冬至トウジを至日という。

{名}いたり。「…之至」という形で用い、手紙や奏上文に用いられる。「恐懼之至=恐懼ノ至リナリ」

《解字》

{名}いたり。「…之至」という形で用い、手紙や奏上文に用いられる。「恐懼之至=恐懼ノ至リナリ」

《解字》

会意。「矢が下方に進むさま+ー印(目ざす線)」で、矢が目標線までとどくさまを示す。

《単語家族》

室(いきづまりの奥のへや)

会意。「矢が下方に進むさま+ー印(目ざす線)」で、矢が目標線までとどくさまを示す。

《単語家族》

室(いきづまりの奥のへや) 抵(いたる)

抵(いたる) 致(そこまでとどける)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

致(そこまでとどける)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

漢字源 ページ 3674 での【至】単語。