複数辞典一括検索+![]()

![]()

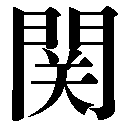

【関】🔗⭐🔉

【関】

14画 門部 [四年]

区点=2056 16進=3458 シフトJIS=8AD6

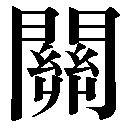

【關】旧字旧字

14画 門部 [四年]

区点=2056 16進=3458 シフトJIS=8AD6

【關】旧字旧字

19画 門部

区点=7980 16進=6F70 シフトJIS=E890

《常用音訓》カン/せき

《音読み》 カン(ク

19画 門部

区点=7980 16進=6F70 シフトJIS=E890

《常用音訓》カン/せき

《音読み》 カン(ク ン)

ン) /ケン

/ケン 〈gu

〈gu n〉

《訓読み》 かんぬき(くゎんぬき)/とざす/せき/かかわる(かかはる)/あずかる(あづかる)

《名付け》 せき・とおる・み・もり

《意味》

n〉

《訓読み》 かんぬき(くゎんぬき)/とざす/せき/かかわる(かかはる)/あずかる(あづかる)

《名付け》 せき・とおる・み・もり

《意味》

{名}かんぬき(クワンヌキ)とびらの金具をつらぬいて門をしめる横棒。「関鍵カンケン」「閉関我自枕書眠=関ヲ閉ヂテ我オノヅト書ニ枕シテ眠ル」〔→黄遵憲〕

{名}かんぬき(クワンヌキ)とびらの金具をつらぬいて門をしめる横棒。「関鍵カンケン」「閉関我自枕書眠=関ヲ閉ヂテ我オノヅト書ニ枕シテ眠ル」〔→黄遵憲〕

{動}とざす。とびらにかんぬきを通してしめる。「門雖設而常関=門ハ設クトイヘドモ常ニ関セリ」〔→陶潜〕

{動}とざす。とびらにかんぬきを通してしめる。「門雖設而常関=門ハ設クトイヘドモ常ニ関セリ」〔→陶潜〕

{名}せき。国境や要所をせきとめて、通行者をしらべ、または税をとる所。「辺関(国境のせき所)」「関市譏而不征=関市ニテハ譏スレドモ征セズ」〔→孟子〕

{名}せき。国境や要所をせきとめて、通行者をしらべ、または税をとる所。「辺関(国境のせき所)」「関市譏而不征=関市ニテハ譏スレドモ征セズ」〔→孟子〕

{名}かんぬきの意から転じて、物と物とのつなぎめのしくみ。からくり。「関節」「機関」

{名}かんぬきの意から転じて、物と物とのつなぎめのしくみ。からくり。「関節」「機関」

{名}さかいめ。「年関(旧年と新年との境、おおみそか)」

{名}さかいめ。「年関(旧年と新年との境、おおみそか)」

カンス{動}かかわる(カカハル)。あずかる(アヅカル)。物をつなぐように関係する。両側をつらぬいて中つぎをする。つながる。▽かんぬきが左右のとびらをつなぐことから。「連関」「関懐(心にかける)」「互不相関=互ヒニアヒ関セズ」「越人関弓而射之=越人弓ヲ関シテコレヲ射ル」〔→孟子〕

カンス{動}かかわる(カカハル)。あずかる(アヅカル)。物をつなぐように関係する。両側をつらぬいて中つぎをする。つながる。▽かんぬきが左右のとびらをつなぐことから。「連関」「関懐(心にかける)」「互不相関=互ヒニアヒ関セズ」「越人関弓而射之=越人弓ヲ関シテコレヲ射ル」〔→孟子〕

{前}多くは「関於…」の形で用い、…について、…に関して、の意。

{前}多くは「関於…」の形で用い、…について、…に関して、の意。

{名}関連する者がお互いにまわす文書。「関書(相互の契約書)」「関餉カンショウ(規定による給料)」

〔国〕

{名}関連する者がお互いにまわす文書。「関書(相互の契約書)」「関餉カンショウ(規定による給料)」

〔国〕 終極の所。「関の山」

終極の所。「関の山」 相撲で十両以上の者。「関取り」「大関」

《解字》

会意兼形声。丱カンは、=の両線を横線でつらぬいたさま。關の中の部分は、丱にひもの形をそえたもので、あなにひもをつらぬいて、つづりあわせること。關はそれを音符とし、門(両とびら)を加えた字で、左右のとびらにかんぬきをつらぬいて、しめることを示す。▽関は、宋ソウ・元代以来の俗字を採用したもの。

《単語家族》

丱カン(かんざしで髪の毛をつらぬいたあげまき)

相撲で十両以上の者。「関取り」「大関」

《解字》

会意兼形声。丱カンは、=の両線を横線でつらぬいたさま。關の中の部分は、丱にひもの形をそえたもので、あなにひもをつらぬいて、つづりあわせること。關はそれを音符とし、門(両とびら)を加えた字で、左右のとびらにかんぬきをつらぬいて、しめることを示す。▽関は、宋ソウ・元代以来の俗字を採用したもの。

《単語家族》

丱カン(かんざしで髪の毛をつらぬいたあげまき) 貫カン(つらぬく)

貫カン(つらぬく) 串セン・カン(つきとおす)

串セン・カン(つきとおす) 穿セン(つきとおす)などと同系。

《類義》

→閉

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

穿セン(つきとおす)などと同系。

《類義》

→閉

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

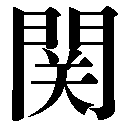

14画 門部 [四年]

区点=2056 16進=3458 シフトJIS=8AD6

【關】旧字旧字

14画 門部 [四年]

区点=2056 16進=3458 シフトJIS=8AD6

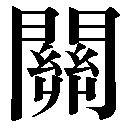

【關】旧字旧字

19画 門部

区点=7980 16進=6F70 シフトJIS=E890

《常用音訓》カン/せき

《音読み》 カン(ク

19画 門部

区点=7980 16進=6F70 シフトJIS=E890

《常用音訓》カン/せき

《音読み》 カン(ク ン)

ン) /ケン

/ケン 〈gu

〈gu n〉

《訓読み》 かんぬき(くゎんぬき)/とざす/せき/かかわる(かかはる)/あずかる(あづかる)

《名付け》 せき・とおる・み・もり

《意味》

n〉

《訓読み》 かんぬき(くゎんぬき)/とざす/せき/かかわる(かかはる)/あずかる(あづかる)

《名付け》 せき・とおる・み・もり

《意味》

{名}かんぬき(クワンヌキ)とびらの金具をつらぬいて門をしめる横棒。「関鍵カンケン」「閉関我自枕書眠=関ヲ閉ヂテ我オノヅト書ニ枕シテ眠ル」〔→黄遵憲〕

{名}かんぬき(クワンヌキ)とびらの金具をつらぬいて門をしめる横棒。「関鍵カンケン」「閉関我自枕書眠=関ヲ閉ヂテ我オノヅト書ニ枕シテ眠ル」〔→黄遵憲〕

{動}とざす。とびらにかんぬきを通してしめる。「門雖設而常関=門ハ設クトイヘドモ常ニ関セリ」〔→陶潜〕

{動}とざす。とびらにかんぬきを通してしめる。「門雖設而常関=門ハ設クトイヘドモ常ニ関セリ」〔→陶潜〕

{名}せき。国境や要所をせきとめて、通行者をしらべ、または税をとる所。「辺関(国境のせき所)」「関市譏而不征=関市ニテハ譏スレドモ征セズ」〔→孟子〕

{名}せき。国境や要所をせきとめて、通行者をしらべ、または税をとる所。「辺関(国境のせき所)」「関市譏而不征=関市ニテハ譏スレドモ征セズ」〔→孟子〕

{名}かんぬきの意から転じて、物と物とのつなぎめのしくみ。からくり。「関節」「機関」

{名}かんぬきの意から転じて、物と物とのつなぎめのしくみ。からくり。「関節」「機関」

{名}さかいめ。「年関(旧年と新年との境、おおみそか)」

{名}さかいめ。「年関(旧年と新年との境、おおみそか)」

カンス{動}かかわる(カカハル)。あずかる(アヅカル)。物をつなぐように関係する。両側をつらぬいて中つぎをする。つながる。▽かんぬきが左右のとびらをつなぐことから。「連関」「関懐(心にかける)」「互不相関=互ヒニアヒ関セズ」「越人関弓而射之=越人弓ヲ関シテコレヲ射ル」〔→孟子〕

カンス{動}かかわる(カカハル)。あずかる(アヅカル)。物をつなぐように関係する。両側をつらぬいて中つぎをする。つながる。▽かんぬきが左右のとびらをつなぐことから。「連関」「関懐(心にかける)」「互不相関=互ヒニアヒ関セズ」「越人関弓而射之=越人弓ヲ関シテコレヲ射ル」〔→孟子〕

{前}多くは「関於…」の形で用い、…について、…に関して、の意。

{前}多くは「関於…」の形で用い、…について、…に関して、の意。

{名}関連する者がお互いにまわす文書。「関書(相互の契約書)」「関餉カンショウ(規定による給料)」

〔国〕

{名}関連する者がお互いにまわす文書。「関書(相互の契約書)」「関餉カンショウ(規定による給料)」

〔国〕 終極の所。「関の山」

終極の所。「関の山」 相撲で十両以上の者。「関取り」「大関」

《解字》

会意兼形声。丱カンは、=の両線を横線でつらぬいたさま。關の中の部分は、丱にひもの形をそえたもので、あなにひもをつらぬいて、つづりあわせること。關はそれを音符とし、門(両とびら)を加えた字で、左右のとびらにかんぬきをつらぬいて、しめることを示す。▽関は、宋ソウ・元代以来の俗字を採用したもの。

《単語家族》

丱カン(かんざしで髪の毛をつらぬいたあげまき)

相撲で十両以上の者。「関取り」「大関」

《解字》

会意兼形声。丱カンは、=の両線を横線でつらぬいたさま。關の中の部分は、丱にひもの形をそえたもので、あなにひもをつらぬいて、つづりあわせること。關はそれを音符とし、門(両とびら)を加えた字で、左右のとびらにかんぬきをつらぬいて、しめることを示す。▽関は、宋ソウ・元代以来の俗字を採用したもの。

《単語家族》

丱カン(かんざしで髪の毛をつらぬいたあげまき) 貫カン(つらぬく)

貫カン(つらぬく) 串セン・カン(つきとおす)

串セン・カン(つきとおす) 穿セン(つきとおす)などと同系。

《類義》

→閉

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

穿セン(つきとおす)などと同系。

《類義》

→閉

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

漢字源 ページ 4701 での【関】単語。