複数辞典一括検索+![]()

![]()

【察知】🔗⭐🔉

【察知】

サッチ  はっきりと見きわめる。

はっきりと見きわめる。 推察して知る。くみとる。

推察して知る。くみとる。

はっきりと見きわめる。

はっきりと見きわめる。 推察して知る。くみとる。

推察して知る。くみとる。

【察挙】🔗⭐🔉

【察挙】

サッキョ よく調べて、挙げ用いる。

【察問】🔗⭐🔉

【察問】

サツモン 詳しく尋ね調べる。

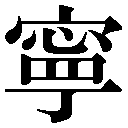

【寧】🔗⭐🔉

【寧】

14画 宀部 [常用漢字]

区点=3911 16進=472B シフトJIS=944A

《常用音訓》ネイ

《音読み》 ネイ

14画 宀部 [常用漢字]

区点=3911 16進=472B シフトJIS=944A

《常用音訓》ネイ

《音読み》 ネイ /ニョウ(ニヤウ)

/ニョウ(ニヤウ) 〈n

〈n ng・n

ng・n ng〉

《訓読み》 やすらか(やすらかなり)/やすい(やすし)/やすんずる(やすんず)/むしろ/なんぞ/いずくんぞ(いづくんぞ)

《名付け》 さだ・しず・やす・やすし

《意味》

ng〉

《訓読み》 やすらか(やすらかなり)/やすい(やすし)/やすんずる(やすんず)/むしろ/なんぞ/いずくんぞ(いづくんぞ)

《名付け》 さだ・しず・やす・やすし

《意味》

{形}やすらか(ヤスラカナリ)。やすい(ヤスシ)。じっと落ち着いている。がさつかない。じっくりしてていねいな。〈対語〉→危。「安寧」「丁寧」「百姓寧=百姓寧シ」〔→孟子〕

{形}やすらか(ヤスラカナリ)。やすい(ヤスシ)。じっと落ち着いている。がさつかない。じっくりしてていねいな。〈対語〉→危。「安寧」「丁寧」「百姓寧=百姓寧シ」〔→孟子〕

{動}やすんずる(ヤスンズ)。落ち着けて静かにさせる。安心させる。また、転じて、両親を見舞って安心させること。「寧国=国ヲ寧ンズ」「帰寧キネイ(とついだ娘が里の親を見舞うこと。里帰り)」

{動}やすんずる(ヤスンズ)。落ち着けて静かにさせる。安心させる。また、転じて、両親を見舞って安心させること。「寧国=国ヲ寧ンズ」「帰寧キネイ(とついだ娘が里の親を見舞うこと。里帰り)」

{接続}むしろ。こちらのほうが願わしい、どちらかといえばやはりこちらに落ち着く、の意をあらわすことば。▽「与其A寧B」という形は「そのAならんよりは、寧ろBなれ」と訓読する。また、「むしろ」という訓は「もし+接尾語ろ」に由来し、もしどちらかといえば、の意。「寧為鶏口、無為牛後=寧ロ鶏口ト為ルトモ、牛後ト為ルナカレ」〔→史記〕「礼与其奢也寧倹=礼ハソノ奢ナランヨリハ寧ロ倹ナレ」〔→論語〕

{接続}むしろ。こちらのほうが願わしい、どちらかといえばやはりこちらに落ち着く、の意をあらわすことば。▽「与其A寧B」という形は「そのAならんよりは、寧ろBなれ」と訓読する。また、「むしろ」という訓は「もし+接尾語ろ」に由来し、もしどちらかといえば、の意。「寧為鶏口、無為牛後=寧ロ鶏口ト為ルトモ、牛後ト為ルナカレ」〔→史記〕「礼与其奢也寧倹=礼ハソノ奢ナランヨリハ寧ロ倹ナレ」〔→論語〕

「無寧〜乎」とは、やはりこれが願わしいではないかの意。「無寧死於二三子之手乎=ムシロ二三子ノ手ニ死ナンカ」〔→論語〕

「無寧〜乎」とは、やはりこれが願わしいではないかの意。「無寧死於二三子之手乎=ムシロ二三子ノ手ニ死ナンカ」〔→論語〕

{副}なんぞ。いずくんぞ(イヅクンゾ)。反問をあらわすことば。どうして……しようか。「我寧不能殺之邪=我ナンゾコレヲ殺スコトアタハザランヤ」〔→史記〕

《解字》

{副}なんぞ。いずくんぞ(イヅクンゾ)。反問をあらわすことば。どうして……しようか。「我寧不能殺之邪=我ナンゾコレヲ殺スコトアタハザランヤ」〔→史記〕

《解字》

会意兼形声。丁を除いた部分は「宀(やね)+心+皿」をあわせて、家の中に食器を置き、心を落ち着けてやすんずるさまを示す。寧はそれを音符とし、丁印を加えた字。丁は語気ののび出ようとして屈曲したさまで、やはりこちらに落ち着こうという語気をあらわす。

《類義》

→安

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

会意兼形声。丁を除いた部分は「宀(やね)+心+皿」をあわせて、家の中に食器を置き、心を落ち着けてやすんずるさまを示す。寧はそれを音符とし、丁印を加えた字。丁は語気ののび出ようとして屈曲したさまで、やはりこちらに落ち着こうという語気をあらわす。

《類義》

→安

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

14画 宀部 [常用漢字]

区点=3911 16進=472B シフトJIS=944A

《常用音訓》ネイ

《音読み》 ネイ

14画 宀部 [常用漢字]

区点=3911 16進=472B シフトJIS=944A

《常用音訓》ネイ

《音読み》 ネイ /ニョウ(ニヤウ)

/ニョウ(ニヤウ) 〈n

〈n ng・n

ng・n ng〉

《訓読み》 やすらか(やすらかなり)/やすい(やすし)/やすんずる(やすんず)/むしろ/なんぞ/いずくんぞ(いづくんぞ)

《名付け》 さだ・しず・やす・やすし

《意味》

ng〉

《訓読み》 やすらか(やすらかなり)/やすい(やすし)/やすんずる(やすんず)/むしろ/なんぞ/いずくんぞ(いづくんぞ)

《名付け》 さだ・しず・やす・やすし

《意味》

{形}やすらか(ヤスラカナリ)。やすい(ヤスシ)。じっと落ち着いている。がさつかない。じっくりしてていねいな。〈対語〉→危。「安寧」「丁寧」「百姓寧=百姓寧シ」〔→孟子〕

{形}やすらか(ヤスラカナリ)。やすい(ヤスシ)。じっと落ち着いている。がさつかない。じっくりしてていねいな。〈対語〉→危。「安寧」「丁寧」「百姓寧=百姓寧シ」〔→孟子〕

{動}やすんずる(ヤスンズ)。落ち着けて静かにさせる。安心させる。また、転じて、両親を見舞って安心させること。「寧国=国ヲ寧ンズ」「帰寧キネイ(とついだ娘が里の親を見舞うこと。里帰り)」

{動}やすんずる(ヤスンズ)。落ち着けて静かにさせる。安心させる。また、転じて、両親を見舞って安心させること。「寧国=国ヲ寧ンズ」「帰寧キネイ(とついだ娘が里の親を見舞うこと。里帰り)」

{接続}むしろ。こちらのほうが願わしい、どちらかといえばやはりこちらに落ち着く、の意をあらわすことば。▽「与其A寧B」という形は「そのAならんよりは、寧ろBなれ」と訓読する。また、「むしろ」という訓は「もし+接尾語ろ」に由来し、もしどちらかといえば、の意。「寧為鶏口、無為牛後=寧ロ鶏口ト為ルトモ、牛後ト為ルナカレ」〔→史記〕「礼与其奢也寧倹=礼ハソノ奢ナランヨリハ寧ロ倹ナレ」〔→論語〕

{接続}むしろ。こちらのほうが願わしい、どちらかといえばやはりこちらに落ち着く、の意をあらわすことば。▽「与其A寧B」という形は「そのAならんよりは、寧ろBなれ」と訓読する。また、「むしろ」という訓は「もし+接尾語ろ」に由来し、もしどちらかといえば、の意。「寧為鶏口、無為牛後=寧ロ鶏口ト為ルトモ、牛後ト為ルナカレ」〔→史記〕「礼与其奢也寧倹=礼ハソノ奢ナランヨリハ寧ロ倹ナレ」〔→論語〕

「無寧〜乎」とは、やはりこれが願わしいではないかの意。「無寧死於二三子之手乎=ムシロ二三子ノ手ニ死ナンカ」〔→論語〕

「無寧〜乎」とは、やはりこれが願わしいではないかの意。「無寧死於二三子之手乎=ムシロ二三子ノ手ニ死ナンカ」〔→論語〕

{副}なんぞ。いずくんぞ(イヅクンゾ)。反問をあらわすことば。どうして……しようか。「我寧不能殺之邪=我ナンゾコレヲ殺スコトアタハザランヤ」〔→史記〕

《解字》

{副}なんぞ。いずくんぞ(イヅクンゾ)。反問をあらわすことば。どうして……しようか。「我寧不能殺之邪=我ナンゾコレヲ殺スコトアタハザランヤ」〔→史記〕

《解字》

会意兼形声。丁を除いた部分は「宀(やね)+心+皿」をあわせて、家の中に食器を置き、心を落ち着けてやすんずるさまを示す。寧はそれを音符とし、丁印を加えた字。丁は語気ののび出ようとして屈曲したさまで、やはりこちらに落ち着こうという語気をあらわす。

《類義》

→安

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

会意兼形声。丁を除いた部分は「宀(やね)+心+皿」をあわせて、家の中に食器を置き、心を落ち着けてやすんずるさまを示す。寧はそれを音符とし、丁印を加えた字。丁は語気ののび出ようとして屈曲したさまで、やはりこちらに落ち着こうという語気をあらわす。

《類義》

→安

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

漢字源 ページ 1266。