複数辞典一括検索+![]()

![]()

【尾藤二洲】🔗⭐🔉

【尾藤二洲】

ビトウニシュウ〔日〕〈人名〉1745〜1813 江戸中期の朱子学派の儒学者。名は孝肇コウチョウ、字アザナは志尹シイン。伊予(愛媛県)の人。大坂に出て朱子学を学び、昌平黌ショウヘイコウの教官となった。柴野栗山シバノリツザン・古賀精里とともに、寛政の三博士といわれ、著に『正学指掌』『称謂ショウイ私言』などがある。

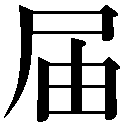

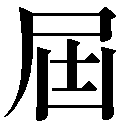

【届】🔗⭐🔉

【届】

8画 尸部 [六年]

区点=3847 16進=464F シフトJIS=93CD

【屆】旧字旧字

8画 尸部 [六年]

区点=3847 16進=464F シフトJIS=93CD

【屆】旧字旧字

8画 尸部

区点=5392 16進=557C シフトJIS=9B9C

《常用音訓》とど…く/とど…ける

《音読み》 カイ

8画 尸部

区点=5392 16進=557C シフトJIS=9B9C

《常用音訓》とど…く/とど…ける

《音読み》 カイ /ケ

/ケ 〈ji

〈ji 〉

《訓読み》 いたる/とどく/とどけ/とどける(とどく)

《名付け》 あつ・いたる・ゆき

《意味》

〉

《訓読み》 いたる/とどく/とどけ/とどける(とどく)

《名付け》 あつ・いたる・ゆき

《意味》

{動}いたる。とどく。決められた時刻・時期・場所にいたる。〈類義語〉→至・→到。「毎届初一=初一ニ届ルゴトニ」〔燕京歳時記〕

{動}いたる。とどく。決められた時刻・時期・場所にいたる。〈類義語〉→至・→到。「毎届初一=初一ニ届ルゴトニ」〔燕京歳時記〕

{単位}〔俗〕決められた会期になって開く会合を数えることば。「第一届会議(第一期会議のこと)」

〔国〕

{単位}〔俗〕決められた会期になって開く会合を数えることば。「第一届会議(第一期会議のこと)」

〔国〕 とどけ。役所や監督者の手元に差し出す文書。「欠席届」

とどけ。役所や監督者の手元に差し出す文書。「欠席届」 とどける(トドク)。決められた場所に物がつくようにする。また、役所などに申し出る。

とどける(トドク)。決められた場所に物がつくようにする。また、役所などに申し出る。 とどく。送ったものがそこに着く。また、声などがそこに達する。

《解字》

会意兼形声。屆の下部(音カイ)は「凵(あな)+土」の会意文字で、塊カイと同じく、まるい土のかたまりや穴のこと。屆はそれを音符とし、尸(からだ)を加えた字。もと、ずんぐりとまるく太いからだで、動作がにぶくとまりがちなこと。転じて、一定の場所までとどいてとまること。

とどく。送ったものがそこに着く。また、声などがそこに達する。

《解字》

会意兼形声。屆の下部(音カイ)は「凵(あな)+土」の会意文字で、塊カイと同じく、まるい土のかたまりや穴のこと。屆はそれを音符とし、尸(からだ)を加えた字。もと、ずんぐりとまるく太いからだで、動作がにぶくとまりがちなこと。転じて、一定の場所までとどいてとまること。

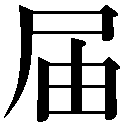

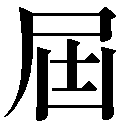

8画 尸部 [六年]

区点=3847 16進=464F シフトJIS=93CD

【屆】旧字旧字

8画 尸部 [六年]

区点=3847 16進=464F シフトJIS=93CD

【屆】旧字旧字

8画 尸部

区点=5392 16進=557C シフトJIS=9B9C

《常用音訓》とど…く/とど…ける

《音読み》 カイ

8画 尸部

区点=5392 16進=557C シフトJIS=9B9C

《常用音訓》とど…く/とど…ける

《音読み》 カイ /ケ

/ケ 〈ji

〈ji 〉

《訓読み》 いたる/とどく/とどけ/とどける(とどく)

《名付け》 あつ・いたる・ゆき

《意味》

〉

《訓読み》 いたる/とどく/とどけ/とどける(とどく)

《名付け》 あつ・いたる・ゆき

《意味》

{動}いたる。とどく。決められた時刻・時期・場所にいたる。〈類義語〉→至・→到。「毎届初一=初一ニ届ルゴトニ」〔燕京歳時記〕

{動}いたる。とどく。決められた時刻・時期・場所にいたる。〈類義語〉→至・→到。「毎届初一=初一ニ届ルゴトニ」〔燕京歳時記〕

{単位}〔俗〕決められた会期になって開く会合を数えることば。「第一届会議(第一期会議のこと)」

〔国〕

{単位}〔俗〕決められた会期になって開く会合を数えることば。「第一届会議(第一期会議のこと)」

〔国〕 とどけ。役所や監督者の手元に差し出す文書。「欠席届」

とどけ。役所や監督者の手元に差し出す文書。「欠席届」 とどける(トドク)。決められた場所に物がつくようにする。また、役所などに申し出る。

とどける(トドク)。決められた場所に物がつくようにする。また、役所などに申し出る。 とどく。送ったものがそこに着く。また、声などがそこに達する。

《解字》

会意兼形声。屆の下部(音カイ)は「凵(あな)+土」の会意文字で、塊カイと同じく、まるい土のかたまりや穴のこと。屆はそれを音符とし、尸(からだ)を加えた字。もと、ずんぐりとまるく太いからだで、動作がにぶくとまりがちなこと。転じて、一定の場所までとどいてとまること。

とどく。送ったものがそこに着く。また、声などがそこに達する。

《解字》

会意兼形声。屆の下部(音カイ)は「凵(あな)+土」の会意文字で、塊カイと同じく、まるい土のかたまりや穴のこと。屆はそれを音符とし、尸(からだ)を加えた字。もと、ずんぐりとまるく太いからだで、動作がにぶくとまりがちなこと。転じて、一定の場所までとどいてとまること。

漢字源 ページ 1321。