複数辞典一括検索+![]()

![]()

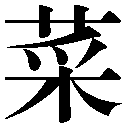

【菜】🔗⭐🔉

【菜食】🔗⭐🔉

【菜食】

サイショク  野菜類だけの質素な食事をする。

野菜類だけの質素な食事をする。 肉食に対して、主に野菜を常食とすること。「菜食主義」

肉食に対して、主に野菜を常食とすること。「菜食主義」

野菜類だけの質素な食事をする。

野菜類だけの質素な食事をする。 肉食に対して、主に野菜を常食とすること。「菜食主義」

肉食に対して、主に野菜を常食とすること。「菜食主義」

【菜根】🔗⭐🔉

【菜根】

サイコン  野菜の根。

野菜の根。 転じて、質素な食事。

転じて、質素な食事。

野菜の根。

野菜の根。 転じて、質素な食事。

転じて、質素な食事。

【菜茹】🔗⭐🔉

【菜茹】

サイジョ 野菜。あおもの。▽「茹」は、柔らかい菜。

【菜圃】🔗⭐🔉

【菜圃】

サイホ 野菜ばたけ。『菜園サイエン・菜畦サイケイ』

【菜羹】🔗⭐🔉

【菜羹】

サイコウ 野菜のあつもの。蔬羹ソコウ。

【菜根譚】🔗⭐🔉

【菜根譚】

サイコンタン〈書物〉二巻。明ミン末の洪応明コウオウメイの著。成立年代不明。著者は四川シセン省の人で明末の1573〜1620年ごろの人らしい。「菜根」とはまずい食物を意味し、宋ソウの儒者汪革オウカクの「人間はいつも菜根をかじっていたら、万事がうまくいく」という語から、書名をとったもの。世俗に対する批判、処世・交友の道、閑居の楽しみなどがのべられているが、主として儒教的倫理観によりながら、道教・仏教の思想もとり入れられ、わかりやすい通俗的な処世訓の書となっている。中国でよりも、むしろ日本で広く読まれた本で、1822年に刊行されて以来、多くの注釈書が出され、特に禅僧の間で愛読されて来た。『菜根談』とも書く。

漢字源 ページ 3777。

11画 艸部 [四年]

区点=2658 16進=3A5A シフトJIS=8DD8

《常用音訓》サイ/な

《音読み》 サイ

11画 艸部 [四年]

区点=2658 16進=3A5A シフトJIS=8DD8

《常用音訓》サイ/な

《音読み》 サイ

〈c

〈c i〉

《訓読み》 な

《名付け》 な

《意味》

i〉

《訓読み》 な

《名付け》 な

《意味》

{名}な。葉・くきを食用とする草本類の総称。つみな。なっぱ。「野菜」「蔬菜ソサイ」

{名}な。葉・くきを食用とする草本類の総称。つみな。なっぱ。「野菜」「蔬菜ソサイ」

{名}な。草の名。種から菜種油をとる。あぶらな。「菜子(なたね)」

{名}な。草の名。種から菜種油をとる。あぶらな。「菜子(なたね)」

{名}副食物。おかず。また、料理。「菜館」「惣菜ソウザイ」

《解字》

会意兼形声。「艸+音符采サイ(=採。つみとる)」。つみなのこと。

《熟語》

{名}副食物。おかず。また、料理。「菜館」「惣菜ソウザイ」

《解字》

会意兼形声。「艸+音符采サイ(=採。つみとる)」。つみなのこと。

《熟語》