複数辞典一括検索+![]()

![]()

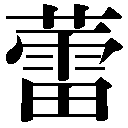

【蕾】🔗⭐🔉

【蕾】

16画 艸部

区点=7318 16進=6932 シフトJIS=E551

《音読み》 ライ

16画 艸部

区点=7318 16進=6932 シフトJIS=E551

《音読み》 ライ

〈l

〈l i〉

《訓読み》 つぼみ

《意味》

{名}つぼみ。いくつも重なった花のつぼみ。

《解字》

会意兼形声。「艸+音符雷(かさなって集まる)」

i〉

《訓読み》 つぼみ

《意味》

{名}つぼみ。いくつも重なった花のつぼみ。

《解字》

会意兼形声。「艸+音符雷(かさなって集まる)」

16画 艸部

区点=7318 16進=6932 シフトJIS=E551

《音読み》 ライ

16画 艸部

区点=7318 16進=6932 シフトJIS=E551

《音読み》 ライ

〈l

〈l i〉

《訓読み》 つぼみ

《意味》

{名}つぼみ。いくつも重なった花のつぼみ。

《解字》

会意兼形声。「艸+音符雷(かさなって集まる)」

i〉

《訓読み》 つぼみ

《意味》

{名}つぼみ。いくつも重なった花のつぼみ。

《解字》

会意兼形声。「艸+音符雷(かさなって集まる)」

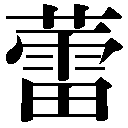

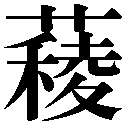

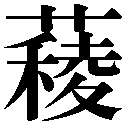

【薐】🔗⭐🔉

【薐】

16画 艸部

区点=7319 16進=6933 シフトJIS=E552

《音読み》 リョウ

16画 艸部

区点=7319 16進=6933 シフトJIS=E552

《音読み》 リョウ /リン

/リン /ロウ

/ロウ

〈l

〈l ng〉

《意味》

「菠薐ハリョウ」とは、野菜の名。ほうれんそう。▽ホウレンは、唐宋トウソウ音ホリンのなまったもの。

《解字》

形声。「艸+音符稜ロウ」。

ng〉

《意味》

「菠薐ハリョウ」とは、野菜の名。ほうれんそう。▽ホウレンは、唐宋トウソウ音ホリンのなまったもの。

《解字》

形声。「艸+音符稜ロウ」。

16画 艸部

区点=7319 16進=6933 シフトJIS=E552

《音読み》 リョウ

16画 艸部

区点=7319 16進=6933 シフトJIS=E552

《音読み》 リョウ /リン

/リン /ロウ

/ロウ

〈l

〈l ng〉

《意味》

「菠薐ハリョウ」とは、野菜の名。ほうれんそう。▽ホウレンは、唐宋トウソウ音ホリンのなまったもの。

《解字》

形声。「艸+音符稜ロウ」。

ng〉

《意味》

「菠薐ハリョウ」とは、野菜の名。ほうれんそう。▽ホウレンは、唐宋トウソウ音ホリンのなまったもの。

《解字》

形声。「艸+音符稜ロウ」。

【薩】🔗⭐🔉

【薩】

17画 艸部

区点=2707 16進=3B27 シフトJIS=8E46

《音読み》 サツ

17画 艸部

区点=2707 16進=3B27 シフトJIS=8E46

《音読み》 サツ /サチ

/サチ 〈s

〈s 〉

《意味》

〉

《意味》

{動}あまねく衆生シュジョウをすくう。済度サイド。また、仏道修行をして悟りを得る。

{動}あまねく衆生シュジョウをすくう。済度サイド。また、仏道修行をして悟りを得る。

〔仏〕「菩薩ボサツ」とは、仏につぐ地位にある有徳の修行者。▽梵語ボンゴの音訳。

《解字》

梵語ボンゴの音訳に当てた字で、もと薛セツと書いたが、のち、薩と書くようになった。

《熟語》

→下付・中付語

〔仏〕「菩薩ボサツ」とは、仏につぐ地位にある有徳の修行者。▽梵語ボンゴの音訳。

《解字》

梵語ボンゴの音訳に当てた字で、もと薛セツと書いたが、のち、薩と書くようになった。

《熟語》

→下付・中付語

17画 艸部

区点=2707 16進=3B27 シフトJIS=8E46

《音読み》 サツ

17画 艸部

区点=2707 16進=3B27 シフトJIS=8E46

《音読み》 サツ /サチ

/サチ 〈s

〈s 〉

《意味》

〉

《意味》

{動}あまねく衆生シュジョウをすくう。済度サイド。また、仏道修行をして悟りを得る。

{動}あまねく衆生シュジョウをすくう。済度サイド。また、仏道修行をして悟りを得る。

〔仏〕「菩薩ボサツ」とは、仏につぐ地位にある有徳の修行者。▽梵語ボンゴの音訳。

《解字》

梵語ボンゴの音訳に当てた字で、もと薛セツと書いたが、のち、薩と書くようになった。

《熟語》

→下付・中付語

〔仏〕「菩薩ボサツ」とは、仏につぐ地位にある有徳の修行者。▽梵語ボンゴの音訳。

《解字》

梵語ボンゴの音訳に当てた字で、もと薛セツと書いたが、のち、薩と書くようになった。

《熟語》

→下付・中付語

【藉】🔗⭐🔉

【藉】

17画 艸部

区点=7320 16進=6934 シフトJIS=E553

《音読み》

17画 艸部

区点=7320 16進=6934 シフトJIS=E553

《音読み》  シャ

シャ /ジャ

/ジャ 〈ji

〈ji 〉/

〉/ セキ

セキ /ジャク

/ジャク 〈j

〈j 〉

《訓読み》 しく/かりる(かる)/よる/かす/ふむ

《意味》

〉

《訓読み》 しく/かりる(かる)/よる/かす/ふむ

《意味》

{動}しく。草やむしろをしく。また、下にしいて、その上にすわったり、ねたりする。〈同義語〉→籍。「枕藉チンシャ(下にしいて枕マクラにする)」「藉之用茅=コレヲ藉クニ茅ヲ用フ」〔→易経〕

{動}しく。草やむしろをしく。また、下にしいて、その上にすわったり、ねたりする。〈同義語〉→籍。「枕藉チンシャ(下にしいて枕マクラにする)」「藉之用茅=コレヲ藉クニ茅ヲ用フ」〔→易経〕

{動}かりる(カル)。よる。下地を設けてそれにたよる。また、かりて用いる。お陰をこうむる。「馮藉ヒョウシャ(たよる)」「藉端生事=端ヲ藉リテ事ヲ生ズ」「藉口シャコウ」

{動}かりる(カル)。よる。下地を設けてそれにたよる。また、かりて用いる。お陰をこうむる。「馮藉ヒョウシャ(たよる)」「藉端生事=端ヲ藉リテ事ヲ生ズ」「藉口シャコウ」

{動}かす。かさねてやる。つけ加える。〈同義語〉→借。「藉手=手ヲ藉ス」

{動}かす。かさねてやる。つけ加える。〈同義語〉→借。「藉手=手ヲ藉ス」

{名}下にしくしきもの。〈類義語〉→席。

{名}下にしくしきもの。〈類義語〉→席。

{動}間にクッションをしきこむ。間に理由・口実やゆとりを設けてやわらげる。大目にみる。なぐさめる。「慰藉イシャ」「藉之以楽=コレヲ藉ムルニ楽ヲモッテス」〔→左伝〕

{動}間にクッションをしきこむ。間に理由・口実やゆとりを設けてやわらげる。大目にみる。なぐさめる。「慰藉イシャ」「藉之以楽=コレヲ藉ムルニ楽ヲモッテス」〔→左伝〕

{動}たがやす。すきをさしこんで、土をかえす。「藉田セキデン」

{動}たがやす。すきをさしこんで、土をかえす。「藉田セキデン」

{動}ふむ。下にしいてふむ。「狼藉ロウゼキ(おおかみがふみにじったように乱れる)」

《解字》

会意兼形声。下部の字(音セキ)は「耒(すき)+音符昔セキ」から成り、すきを地表の下にしきこんで土をすき、おこした土を上に重ねること。藉はそれを音符とし、艸(くさ)を加えた字で、草むしろを下にしきこんで、その上にのること。

《単語家族》

昔(日がしき重なる→むかし)

{動}ふむ。下にしいてふむ。「狼藉ロウゼキ(おおかみがふみにじったように乱れる)」

《解字》

会意兼形声。下部の字(音セキ)は「耒(すき)+音符昔セキ」から成り、すきを地表の下にしきこんで土をすき、おこした土を上に重ねること。藉はそれを音符とし、艸(くさ)を加えた字で、草むしろを下にしきこんで、その上にのること。

《単語家族》

昔(日がしき重なる→むかし) 籍セキ(下にしいて上へ重ねて積む竹札)

籍セキ(下にしいて上へ重ねて積む竹札) 席(下にしいて、上へのるしきもの)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

席(下にしいて、上へのるしきもの)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

17画 艸部

区点=7320 16進=6934 シフトJIS=E553

《音読み》

17画 艸部

区点=7320 16進=6934 シフトJIS=E553

《音読み》  シャ

シャ /ジャ

/ジャ 〈ji

〈ji 〉/

〉/ セキ

セキ /ジャク

/ジャク 〈j

〈j 〉

《訓読み》 しく/かりる(かる)/よる/かす/ふむ

《意味》

〉

《訓読み》 しく/かりる(かる)/よる/かす/ふむ

《意味》

{動}しく。草やむしろをしく。また、下にしいて、その上にすわったり、ねたりする。〈同義語〉→籍。「枕藉チンシャ(下にしいて枕マクラにする)」「藉之用茅=コレヲ藉クニ茅ヲ用フ」〔→易経〕

{動}しく。草やむしろをしく。また、下にしいて、その上にすわったり、ねたりする。〈同義語〉→籍。「枕藉チンシャ(下にしいて枕マクラにする)」「藉之用茅=コレヲ藉クニ茅ヲ用フ」〔→易経〕

{動}かりる(カル)。よる。下地を設けてそれにたよる。また、かりて用いる。お陰をこうむる。「馮藉ヒョウシャ(たよる)」「藉端生事=端ヲ藉リテ事ヲ生ズ」「藉口シャコウ」

{動}かりる(カル)。よる。下地を設けてそれにたよる。また、かりて用いる。お陰をこうむる。「馮藉ヒョウシャ(たよる)」「藉端生事=端ヲ藉リテ事ヲ生ズ」「藉口シャコウ」

{動}かす。かさねてやる。つけ加える。〈同義語〉→借。「藉手=手ヲ藉ス」

{動}かす。かさねてやる。つけ加える。〈同義語〉→借。「藉手=手ヲ藉ス」

{名}下にしくしきもの。〈類義語〉→席。

{名}下にしくしきもの。〈類義語〉→席。

{動}間にクッションをしきこむ。間に理由・口実やゆとりを設けてやわらげる。大目にみる。なぐさめる。「慰藉イシャ」「藉之以楽=コレヲ藉ムルニ楽ヲモッテス」〔→左伝〕

{動}間にクッションをしきこむ。間に理由・口実やゆとりを設けてやわらげる。大目にみる。なぐさめる。「慰藉イシャ」「藉之以楽=コレヲ藉ムルニ楽ヲモッテス」〔→左伝〕

{動}たがやす。すきをさしこんで、土をかえす。「藉田セキデン」

{動}たがやす。すきをさしこんで、土をかえす。「藉田セキデン」

{動}ふむ。下にしいてふむ。「狼藉ロウゼキ(おおかみがふみにじったように乱れる)」

《解字》

会意兼形声。下部の字(音セキ)は「耒(すき)+音符昔セキ」から成り、すきを地表の下にしきこんで土をすき、おこした土を上に重ねること。藉はそれを音符とし、艸(くさ)を加えた字で、草むしろを下にしきこんで、その上にのること。

《単語家族》

昔(日がしき重なる→むかし)

{動}ふむ。下にしいてふむ。「狼藉ロウゼキ(おおかみがふみにじったように乱れる)」

《解字》

会意兼形声。下部の字(音セキ)は「耒(すき)+音符昔セキ」から成り、すきを地表の下にしきこんで土をすき、おこした土を上に重ねること。藉はそれを音符とし、艸(くさ)を加えた字で、草むしろを下にしきこんで、その上にのること。

《単語家族》

昔(日がしき重なる→むかし) 籍セキ(下にしいて上へ重ねて積む竹札)

籍セキ(下にしいて上へ重ねて積む竹札) 席(下にしいて、上へのるしきもの)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

席(下にしいて、上へのるしきもの)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

漢字源 ページ 3864。