複数辞典一括検索+![]()

![]()

【里俗】🔗⭐🔉

【里俗】

リゾク =俚俗。村のならわし。いなかである地方の風俗のこと。

【里程】🔗⭐🔉

【里程】

リテイ  距離を里であらわしたもの。

距離を里であらわしたもの。 二地点間の道のり。

二地点間の道のり。

距離を里であらわしたもの。

距離を里であらわしたもの。 二地点間の道のり。

二地点間の道のり。

【里魁】🔗⭐🔉

【里魁】

リカイ 後漢・南宋ナンソウの制度で、里の長。

【里塾】🔗⭐🔉

【里塾】

リジュク 村の学校。村塾。村学。

【里諺】🔗⭐🔉

【里諺】

リゲン =俚諺。民間で用いられていることわざ。〈類義語〉野諺ヤゲン。

【里{俚}謡】🔗⭐🔉

【里{俚}謡】

リヨウ 民間で歌われるはやりうた。

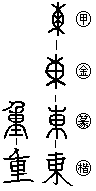

【重】🔗⭐🔉

【重】

9画 里部 [三年]

区点=2937 16進=3D45 シフトJIS=8F64

《常用音訓》ジュウ/チョウ/え/おも…い/かさ…なる/かさ…ねる

《音読み》 ジュウ(ヂュウ)

9画 里部 [三年]

区点=2937 16進=3D45 シフトJIS=8F64

《常用音訓》ジュウ/チョウ/え/おも…い/かさ…なる/かさ…ねる

《音読み》 ジュウ(ヂュウ) /チョウ

/チョウ 〈zh

〈zh ng〉〈ch

ng〉〈ch ng〉

《訓読み》 え/おもい(おもし)/おもさ/おもんずる(おもんず)/かさなる/かさねる(かさぬ)

《名付け》 あつ・あつし・いかし・え・おもし・かさぬ・かず・かたし・しげ・しげし・しげる・のぶ・ふさ

《意味》

ng〉

《訓読み》 え/おもい(おもし)/おもさ/おもんずる(おもんず)/かさなる/かさねる(かさぬ)

《名付け》 あつ・あつし・いかし・え・おもし・かさぬ・かず・かたし・しげ・しげし・しげる・のぶ・ふさ

《意味》

{形・名}おもい(オモシ)。おもさ。↓の方向に力が加わった状態。↓の方向の力が底面に加わった感じ。おもみ。〈対語〉→軽。「軽重ケイチョウ/ケイジュウ(おもさ)」「重量」「重一鈞オモサイッキン」

{形・名}おもい(オモシ)。おもさ。↓の方向に力が加わった状態。↓の方向の力が底面に加わった感じ。おもみ。〈対語〉→軽。「軽重ケイチョウ/ケイジュウ(おもさ)」「重量」「重一鈞オモサイッキン」

{形}おもい(オモシ)。病気・罪・声・やり方などがおもい。おもおもしい。てあつい。「厳重」「慎重」「重濁」「重賄之=重クコレニ賄ス」〔→左伝〕「君子不重則不威=君子ハ重カラザレバスナハチ威アラズ」〔→論語〕

{形}おもい(オモシ)。病気・罪・声・やり方などがおもい。おもおもしい。てあつい。「厳重」「慎重」「重濁」「重賄之=重クコレニ賄ス」〔→左伝〕「君子不重則不威=君子ハ重カラザレバスナハチ威アラズ」〔→論語〕

{動}おもんずる(オモンズ)。たいせつなものとして敬い扱う。おもくみる。転じて、はばかる。▽この訓は「おもみす」の転じたもの。「尊重」「重社稷=社稷ヲ重ンズ」〔→礼記〕

{動}おもんずる(オモンズ)。たいせつなものとして敬い扱う。おもくみる。転じて、はばかる。▽この訓は「おもみす」の転じたもの。「尊重」「重社稷=社稷ヲ重ンズ」〔→礼記〕

{動・形}かさなる。かさねる(カサヌ)。上へおいて下におもみをかける。層をなしてかさなったさま。▽平声に読む。「重複チョウフク」「重畳チョウジョウ」

{動・形}かさなる。かさねる(カサヌ)。上へおいて下におもみをかける。層をなしてかさなったさま。▽平声に読む。「重複チョウフク」「重畳チョウジョウ」

{単位}下をおさえて上にかさなった物を数えることば。▽平声に読む。〈類義語〉→層ソウ。「万重山バンチョウノヤマ(いくえにもかさなった山)」

〔国〕かさなった物を数えることば。え。「七重八重ナナエヤエ」

《解字》

{単位}下をおさえて上にかさなった物を数えることば。▽平声に読む。〈類義語〉→層ソウ。「万重山バンチョウノヤマ(いくえにもかさなった山)」

〔国〕かさなった物を数えることば。え。「七重八重ナナエヤエ」

《解字》

会意兼形声。東トウは、心棒がつきぬけた袋を描いた象形文字で、つきとおすの意を含む。重は「人が土の上にたったさま+音符東」で、人体のおもみが↓型につきぬけて、地上の一点にかかることを示す。→東

《単語家族》

動(トンと足ぶみして↓型におもみをかける)

会意兼形声。東トウは、心棒がつきぬけた袋を描いた象形文字で、つきとおすの意を含む。重は「人が土の上にたったさま+音符東」で、人体のおもみが↓型につきぬけて、地上の一点にかかることを示す。→東

《単語家族》

動(トンと足ぶみして↓型におもみをかける) 衝ショウ(↓型につきあたる)と同系。

《類義》

申は、下の物をおしのばすこと。累ルイは、ごろごろとつみかさねること。襲は、かさねて二重にすること。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

衝ショウ(↓型につきあたる)と同系。

《類義》

申は、下の物をおしのばすこと。累ルイは、ごろごろとつみかさねること。襲は、かさねて二重にすること。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

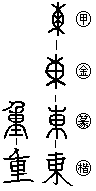

9画 里部 [三年]

区点=2937 16進=3D45 シフトJIS=8F64

《常用音訓》ジュウ/チョウ/え/おも…い/かさ…なる/かさ…ねる

《音読み》 ジュウ(ヂュウ)

9画 里部 [三年]

区点=2937 16進=3D45 シフトJIS=8F64

《常用音訓》ジュウ/チョウ/え/おも…い/かさ…なる/かさ…ねる

《音読み》 ジュウ(ヂュウ) /チョウ

/チョウ 〈zh

〈zh ng〉〈ch

ng〉〈ch ng〉

《訓読み》 え/おもい(おもし)/おもさ/おもんずる(おもんず)/かさなる/かさねる(かさぬ)

《名付け》 あつ・あつし・いかし・え・おもし・かさぬ・かず・かたし・しげ・しげし・しげる・のぶ・ふさ

《意味》

ng〉

《訓読み》 え/おもい(おもし)/おもさ/おもんずる(おもんず)/かさなる/かさねる(かさぬ)

《名付け》 あつ・あつし・いかし・え・おもし・かさぬ・かず・かたし・しげ・しげし・しげる・のぶ・ふさ

《意味》

{形・名}おもい(オモシ)。おもさ。↓の方向に力が加わった状態。↓の方向の力が底面に加わった感じ。おもみ。〈対語〉→軽。「軽重ケイチョウ/ケイジュウ(おもさ)」「重量」「重一鈞オモサイッキン」

{形・名}おもい(オモシ)。おもさ。↓の方向に力が加わった状態。↓の方向の力が底面に加わった感じ。おもみ。〈対語〉→軽。「軽重ケイチョウ/ケイジュウ(おもさ)」「重量」「重一鈞オモサイッキン」

{形}おもい(オモシ)。病気・罪・声・やり方などがおもい。おもおもしい。てあつい。「厳重」「慎重」「重濁」「重賄之=重クコレニ賄ス」〔→左伝〕「君子不重則不威=君子ハ重カラザレバスナハチ威アラズ」〔→論語〕

{形}おもい(オモシ)。病気・罪・声・やり方などがおもい。おもおもしい。てあつい。「厳重」「慎重」「重濁」「重賄之=重クコレニ賄ス」〔→左伝〕「君子不重則不威=君子ハ重カラザレバスナハチ威アラズ」〔→論語〕

{動}おもんずる(オモンズ)。たいせつなものとして敬い扱う。おもくみる。転じて、はばかる。▽この訓は「おもみす」の転じたもの。「尊重」「重社稷=社稷ヲ重ンズ」〔→礼記〕

{動}おもんずる(オモンズ)。たいせつなものとして敬い扱う。おもくみる。転じて、はばかる。▽この訓は「おもみす」の転じたもの。「尊重」「重社稷=社稷ヲ重ンズ」〔→礼記〕

{動・形}かさなる。かさねる(カサヌ)。上へおいて下におもみをかける。層をなしてかさなったさま。▽平声に読む。「重複チョウフク」「重畳チョウジョウ」

{動・形}かさなる。かさねる(カサヌ)。上へおいて下におもみをかける。層をなしてかさなったさま。▽平声に読む。「重複チョウフク」「重畳チョウジョウ」

{単位}下をおさえて上にかさなった物を数えることば。▽平声に読む。〈類義語〉→層ソウ。「万重山バンチョウノヤマ(いくえにもかさなった山)」

〔国〕かさなった物を数えることば。え。「七重八重ナナエヤエ」

《解字》

{単位}下をおさえて上にかさなった物を数えることば。▽平声に読む。〈類義語〉→層ソウ。「万重山バンチョウノヤマ(いくえにもかさなった山)」

〔国〕かさなった物を数えることば。え。「七重八重ナナエヤエ」

《解字》

会意兼形声。東トウは、心棒がつきぬけた袋を描いた象形文字で、つきとおすの意を含む。重は「人が土の上にたったさま+音符東」で、人体のおもみが↓型につきぬけて、地上の一点にかかることを示す。→東

《単語家族》

動(トンと足ぶみして↓型におもみをかける)

会意兼形声。東トウは、心棒がつきぬけた袋を描いた象形文字で、つきとおすの意を含む。重は「人が土の上にたったさま+音符東」で、人体のおもみが↓型につきぬけて、地上の一点にかかることを示す。→東

《単語家族》

動(トンと足ぶみして↓型におもみをかける) 衝ショウ(↓型につきあたる)と同系。

《類義》

申は、下の物をおしのばすこと。累ルイは、ごろごろとつみかさねること。襲は、かさねて二重にすること。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

衝ショウ(↓型につきあたる)と同系。

《類義》

申は、下の物をおしのばすこと。累ルイは、ごろごろとつみかさねること。襲は、かさねて二重にすること。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

漢字源 ページ 4566。