複数辞典一括検索+![]()

![]()

【魯縞】🔗⭐🔉

【魯縞】

ロコウ 魯の国に産する、薄く、しまの細かい白絹。

【魯粛】🔗⭐🔉

【魯粛】

ロシュク〈人名〉172〜217 三国時代、呉の建国の功臣。東城トウジョウ(安徽アンキ省)の人。字アザナは子敬。孫権ソンケンに仕えて曹操ソウソウを赤壁セキヘキに破った。

【魯迅】🔗⭐🔉

【魯迅】

ロジン〈人名〉1881〜1936 清シン末民国初の文学者。浙江セッコウ省紹興ショウコウの人。姓名は周樹人、字アザナは予才、魯迅は筆名。明治の末、日本に留学。のち、中国の文化革命の先頭にたって、思想・文学、また、文字改革などに大きな影響を及ぼした。著に『狂人日記』『阿Q正伝』などがある。

【魯班】🔗⭐🔉

【魯班】

ロハン〈人名〉春秋時代、魯ロのすぐれた大工。公輸班コウシュハンのことともいわれる。後世、大工の神様としてまつられた。魯般とも。

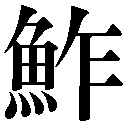

【鮗】🔗⭐🔉

【鮗】

16画 魚部 〔国〕

区点=8228 16進=723C シフトJIS=E9BA

《訓読み》 このしろ

《意味》

このしろ海にすむ魚の一種。背は青く、黒い斑点ハンテンが並び、腹は白い。

《解字》

会意。「魚+冬」。冬のころが、しゅんになる魚であることをあらわす。

16画 魚部 〔国〕

区点=8228 16進=723C シフトJIS=E9BA

《訓読み》 このしろ

《意味》

このしろ海にすむ魚の一種。背は青く、黒い斑点ハンテンが並び、腹は白い。

《解字》

会意。「魚+冬」。冬のころが、しゅんになる魚であることをあらわす。

16画 魚部 〔国〕

区点=8228 16進=723C シフトJIS=E9BA

《訓読み》 このしろ

《意味》

このしろ海にすむ魚の一種。背は青く、黒い斑点ハンテンが並び、腹は白い。

《解字》

会意。「魚+冬」。冬のころが、しゅんになる魚であることをあらわす。

16画 魚部 〔国〕

区点=8228 16進=723C シフトJIS=E9BA

《訓読み》 このしろ

《意味》

このしろ海にすむ魚の一種。背は青く、黒い斑点ハンテンが並び、腹は白い。

《解字》

会意。「魚+冬」。冬のころが、しゅんになる魚であることをあらわす。

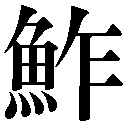

【鮓】🔗⭐🔉

【鮓】

16画 魚部

区点=8224 16進=7238 シフトJIS=E9B6

《音読み》 サ

16画 魚部

区点=8224 16進=7238 シフトJIS=E9B6

《音読み》 サ /シャ

/シャ 〈zh

〈zh 〉

《訓読み》 すし

《意味》

〉

《訓読み》 すし

《意味》

{名}すし。塩・糟カスなどにつけ、発酵させて酸味をつけた魚。また、飯を発酵させてすっぱくなった中に魚をつけこんだ保存食。▽華南・東南アジアに広く行われた。

{名}すし。塩・糟カスなどにつけ、発酵させて酸味をつけた魚。また、飯を発酵させてすっぱくなった中に魚をつけこんだ保存食。▽華南・東南アジアに広く行われた。

{名}海にすむ魚の一種。かさを広げたような形をしている。くらげ。

〔国〕すし。(イ)酢につけた魚。(ロ)酢・塩で味をつけた飯に、魚肉や野菜などをまぜたもの。また、酢をした飯をにぎって、その上に魚や貝類の肉をのせたもの。鮨スシ。

《解字》

形声。「魚+音符乍サ」。

《単語家族》

酢サ(す)

{名}海にすむ魚の一種。かさを広げたような形をしている。くらげ。

〔国〕すし。(イ)酢につけた魚。(ロ)酢・塩で味をつけた飯に、魚肉や野菜などをまぜたもの。また、酢をした飯をにぎって、その上に魚や貝類の肉をのせたもの。鮨スシ。

《解字》

形声。「魚+音符乍サ」。

《単語家族》

酢サ(す) 醋(す)と同系。

醋(す)と同系。

16画 魚部

区点=8224 16進=7238 シフトJIS=E9B6

《音読み》 サ

16画 魚部

区点=8224 16進=7238 シフトJIS=E9B6

《音読み》 サ /シャ

/シャ 〈zh

〈zh 〉

《訓読み》 すし

《意味》

〉

《訓読み》 すし

《意味》

{名}すし。塩・糟カスなどにつけ、発酵させて酸味をつけた魚。また、飯を発酵させてすっぱくなった中に魚をつけこんだ保存食。▽華南・東南アジアに広く行われた。

{名}すし。塩・糟カスなどにつけ、発酵させて酸味をつけた魚。また、飯を発酵させてすっぱくなった中に魚をつけこんだ保存食。▽華南・東南アジアに広く行われた。

{名}海にすむ魚の一種。かさを広げたような形をしている。くらげ。

〔国〕すし。(イ)酢につけた魚。(ロ)酢・塩で味をつけた飯に、魚肉や野菜などをまぜたもの。また、酢をした飯をにぎって、その上に魚や貝類の肉をのせたもの。鮨スシ。

《解字》

形声。「魚+音符乍サ」。

《単語家族》

酢サ(す)

{名}海にすむ魚の一種。かさを広げたような形をしている。くらげ。

〔国〕すし。(イ)酢につけた魚。(ロ)酢・塩で味をつけた飯に、魚肉や野菜などをまぜたもの。また、酢をした飯をにぎって、その上に魚や貝類の肉をのせたもの。鮨スシ。

《解字》

形声。「魚+音符乍サ」。

《単語家族》

酢サ(す) 醋(す)と同系。

醋(す)と同系。

漢字源 ページ 5084。