複数辞典一括検索+![]()

![]()

【両髦】🔗⭐🔉

【両髦】

リョウボウ 幼児の髪型の名。左右にわけて両方にたらす。▽父母に仕える子の髪型とされる。

【両頭蛇】🔗⭐🔉

【両頭蛇】

リョウトウダ  前後に頭があるという蛇ヘビ。これを見ると死ぬという。

前後に頭があるという蛇ヘビ。これを見ると死ぬという。 頭が二つ並んでいるという蛇。

頭が二つ並んでいるという蛇。

前後に頭があるという蛇ヘビ。これを見ると死ぬという。

前後に頭があるという蛇ヘビ。これを見ると死ぬという。 頭が二つ並んでいるという蛇。

頭が二つ並んでいるという蛇。

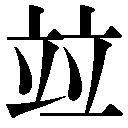

【並】🔗⭐🔉

【並】

8画 一部 [六年]

区点=4234 16進=4A42 シフトJIS=95C0

【竝】旧字旧字

8画 一部 [六年]

区点=4234 16進=4A42 シフトJIS=95C0

【竝】旧字旧字

10画 立部

区点=6777 16進=636D シフトJIS=E28D

《常用音訓》ヘイ/な…み/なら…びに/なら…ぶ/なら…べる

《音読み》 ヘイ

10画 立部

区点=6777 16進=636D シフトJIS=E28D

《常用音訓》ヘイ/な…み/なら…びに/なら…ぶ/なら…べる

《音読み》 ヘイ /ビョウ(ビャウ)

/ビョウ(ビャウ) 〈b

〈b ng〉

《訓読み》 ならべる/ならぶ/ならびに/なみ

《名付け》 なみ・なめ・ならぶ・み・みつ

《意味》

ng〉

《訓読み》 ならべる/ならぶ/ならびに/なみ

《名付け》 なみ・なめ・ならぶ・み・みつ

《意味》

ヘイス{動・形}ならぶ。ならんでいる。また、そのさま。「並立」

ヘイス{動・形}ならぶ。ならんでいる。また、そのさま。「並立」

{接続}ならびに。「A並B」とは、「AおよびB」の意。また文章の前後二節の間に用い、それと同様に、それと同時に、の意をあらわすことば。

{接続}ならびに。「A並B」とは、「AおよびB」の意。また文章の前後二節の間に用い、それと同様に、それと同時に、の意をあらわすことば。

{副}ならびに。みな一様に。「並受其福=並ビニ其ノ福ヲ受ク」〔→詩経〕

〔国〕

{副}ならびに。みな一様に。「並受其福=並ビニ其ノ福ヲ受ク」〔→詩経〕

〔国〕 なみ。程度が普通であること。

なみ。程度が普通であること。 なみ。そのものと同類であること。「世間並み」

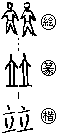

《解字》

なみ。そのものと同類であること。「世間並み」

《解字》

会意。人が地上にたった姿を示す立の字を二つならべて、同じようにならぶさまを示したもの。同じように横にならぶこと。略して並と書く。また、併ヘイに通じる。

《類義》

併は、一つにあわさること。双ソウは、二つ対をなすこと。比は、くっついてならぶこと。配は、くっついて対をなすこと。排は、左右に開いてならぶこと。偶グウは、二つでペアをなすこと。例は、同列に並ぶもの。較は、つきあわせること。譬は、たとえてならべること。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

会意。人が地上にたった姿を示す立の字を二つならべて、同じようにならぶさまを示したもの。同じように横にならぶこと。略して並と書く。また、併ヘイに通じる。

《類義》

併は、一つにあわさること。双ソウは、二つ対をなすこと。比は、くっついてならぶこと。配は、くっついて対をなすこと。排は、左右に開いてならぶこと。偶グウは、二つでペアをなすこと。例は、同列に並ぶもの。較は、つきあわせること。譬は、たとえてならべること。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

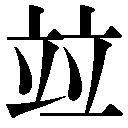

8画 一部 [六年]

区点=4234 16進=4A42 シフトJIS=95C0

【竝】旧字旧字

8画 一部 [六年]

区点=4234 16進=4A42 シフトJIS=95C0

【竝】旧字旧字

10画 立部

区点=6777 16進=636D シフトJIS=E28D

《常用音訓》ヘイ/な…み/なら…びに/なら…ぶ/なら…べる

《音読み》 ヘイ

10画 立部

区点=6777 16進=636D シフトJIS=E28D

《常用音訓》ヘイ/な…み/なら…びに/なら…ぶ/なら…べる

《音読み》 ヘイ /ビョウ(ビャウ)

/ビョウ(ビャウ) 〈b

〈b ng〉

《訓読み》 ならべる/ならぶ/ならびに/なみ

《名付け》 なみ・なめ・ならぶ・み・みつ

《意味》

ng〉

《訓読み》 ならべる/ならぶ/ならびに/なみ

《名付け》 なみ・なめ・ならぶ・み・みつ

《意味》

ヘイス{動・形}ならぶ。ならんでいる。また、そのさま。「並立」

ヘイス{動・形}ならぶ。ならんでいる。また、そのさま。「並立」

{接続}ならびに。「A並B」とは、「AおよびB」の意。また文章の前後二節の間に用い、それと同様に、それと同時に、の意をあらわすことば。

{接続}ならびに。「A並B」とは、「AおよびB」の意。また文章の前後二節の間に用い、それと同様に、それと同時に、の意をあらわすことば。

{副}ならびに。みな一様に。「並受其福=並ビニ其ノ福ヲ受ク」〔→詩経〕

〔国〕

{副}ならびに。みな一様に。「並受其福=並ビニ其ノ福ヲ受ク」〔→詩経〕

〔国〕 なみ。程度が普通であること。

なみ。程度が普通であること。 なみ。そのものと同類であること。「世間並み」

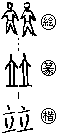

《解字》

なみ。そのものと同類であること。「世間並み」

《解字》

会意。人が地上にたった姿を示す立の字を二つならべて、同じようにならぶさまを示したもの。同じように横にならぶこと。略して並と書く。また、併ヘイに通じる。

《類義》

併は、一つにあわさること。双ソウは、二つ対をなすこと。比は、くっついてならぶこと。配は、くっついて対をなすこと。排は、左右に開いてならぶこと。偶グウは、二つでペアをなすこと。例は、同列に並ぶもの。較は、つきあわせること。譬は、たとえてならべること。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

会意。人が地上にたった姿を示す立の字を二つならべて、同じようにならぶさまを示したもの。同じように横にならぶこと。略して並と書く。また、併ヘイに通じる。

《類義》

併は、一つにあわさること。双ソウは、二つ対をなすこと。比は、くっついてならぶこと。配は、くっついて対をなすこと。排は、左右に開いてならぶこと。偶グウは、二つでペアをなすこと。例は、同列に並ぶもの。較は、つきあわせること。譬は、たとえてならべること。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

漢字源 ページ 80。