複数辞典一括検索+![]()

![]()

俎 まないた🔗⭐🔉

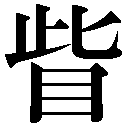

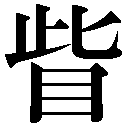

【俎】

9画 人部

区点=4857 16進=5059 シフトJIS=98D7

【爼】異体字異体字

9画 人部

区点=4857 16進=5059 シフトJIS=98D7

【爼】異体字異体字

9画 爻部

区点=6412 16進=602C シフトJIS=E0AA

《音読み》 ソ

9画 爻部

区点=6412 16進=602C シフトJIS=E0AA

《音読み》 ソ /ショ

/ショ 〈z

〈z 〉

《訓読み》 まないた

《意味》

〉

《訓読み》 まないた

《意味》

{名}供物を積み重ねてのせる台。「礼俎レイソ」

{名}供物を積み重ねてのせる台。「礼俎レイソ」

{名}まないた。さかなや肉を積み重ねて料理する台。「人方為刀俎、我為魚肉=人ハ方ニ刀俎為リ、我ハ魚肉為リ」〔→史記〕

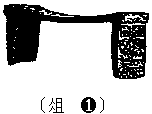

《解字》

会意兼形声。且シャは平らな台を示す一印の上に、物を積み重ねたさまを描いた象形文字。俎ソは「積み重ねるさま+音符且」。且が、その上に重ねる→かつ、の意の接続詞となったため、俎がその原義をあらわすようになった。

《単語家族》

祖(世代の重なった先祖)

{名}まないた。さかなや肉を積み重ねて料理する台。「人方為刀俎、我為魚肉=人ハ方ニ刀俎為リ、我ハ魚肉為リ」〔→史記〕

《解字》

会意兼形声。且シャは平らな台を示す一印の上に、物を積み重ねたさまを描いた象形文字。俎ソは「積み重ねるさま+音符且」。且が、その上に重ねる→かつ、の意の接続詞となったため、俎がその原義をあらわすようになった。

《単語家族》

祖(世代の重なった先祖) 助(力を積み重ねる)

助(力を積み重ねる) 苴ショ(重ねて敷く草)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

苴ショ(重ねて敷く草)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

9画 人部

区点=4857 16進=5059 シフトJIS=98D7

【爼】異体字異体字

9画 人部

区点=4857 16進=5059 シフトJIS=98D7

【爼】異体字異体字

9画 爻部

区点=6412 16進=602C シフトJIS=E0AA

《音読み》 ソ

9画 爻部

区点=6412 16進=602C シフトJIS=E0AA

《音読み》 ソ /ショ

/ショ 〈z

〈z 〉

《訓読み》 まないた

《意味》

〉

《訓読み》 まないた

《意味》

{名}供物を積み重ねてのせる台。「礼俎レイソ」

{名}供物を積み重ねてのせる台。「礼俎レイソ」

{名}まないた。さかなや肉を積み重ねて料理する台。「人方為刀俎、我為魚肉=人ハ方ニ刀俎為リ、我ハ魚肉為リ」〔→史記〕

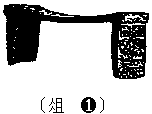

《解字》

会意兼形声。且シャは平らな台を示す一印の上に、物を積み重ねたさまを描いた象形文字。俎ソは「積み重ねるさま+音符且」。且が、その上に重ねる→かつ、の意の接続詞となったため、俎がその原義をあらわすようになった。

《単語家族》

祖(世代の重なった先祖)

{名}まないた。さかなや肉を積み重ねて料理する台。「人方為刀俎、我為魚肉=人ハ方ニ刀俎為リ、我ハ魚肉為リ」〔→史記〕

《解字》

会意兼形声。且シャは平らな台を示す一印の上に、物を積み重ねたさまを描いた象形文字。俎ソは「積み重ねるさま+音符且」。且が、その上に重ねる→かつ、の意の接続詞となったため、俎がその原義をあらわすようになった。

《単語家族》

祖(世代の重なった先祖) 助(力を積み重ねる)

助(力を積み重ねる) 苴ショ(重ねて敷く草)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

苴ショ(重ねて敷く草)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

学 まなびや🔗⭐🔉

【学】

8画 子部 [一年]

区点=1956 16進=3358 シフトJIS=8A77

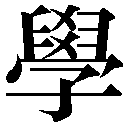

【學】旧字旧字

8画 子部 [一年]

区点=1956 16進=3358 シフトJIS=8A77

【學】旧字旧字

16画 子部

区点=5360 16進=555C シフトJIS=9B7B

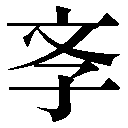

【斈】異体字異体字

16画 子部

区点=5360 16進=555C シフトJIS=9B7B

【斈】異体字異体字

7画 子部

区点=5361 16進=555D シフトJIS=9B7C

《常用音訓》ガク/まな…ぶ

《音読み》 ガク

7画 子部

区点=5361 16進=555D シフトJIS=9B7C

《常用音訓》ガク/まな…ぶ

《音読み》 ガク /カク

/カク 〈xu

〈xu 〉〈xi

〉〈xi o〉

《訓読み》 まなぶ/まなびや

《名付け》 あきら・さと・さとる・さね・たか・のり・ひさ・まなぶ・みち

《意味》

o〉

《訓読み》 まなぶ/まなびや

《名付け》 あきら・さと・さとる・さね・たか・のり・ひさ・まなぶ・みち

《意味》

{動}まなぶ。先生から知恵を授かり、それを見習って自分のものとする。〈対語〉→教。〈類義語〉→効(ならう)。「学而時習之=学ンデ時ニコレヲ習フ」〔→論語〕

{動}まなぶ。先生から知恵を授かり、それを見習って自分のものとする。〈対語〉→教。〈類義語〉→効(ならう)。「学而時習之=学ンデ時ニコレヲ習フ」〔→論語〕

{名}学問。「受学=学ヲ受ク」「志学=学ニ志ス」「勧学=学ヲ勧ム」

{名}学問。「受学=学ヲ受ク」「志学=学ニ志ス」「勧学=学ヲ勧ム」

{名}まなびや。物事を伝授され、それを見習う場所。学校。▽「孟子」滕文公篇上に「夏曰校、殷曰序、周曰庠、学則三代共之=夏ニハ校ト曰ヒ、殷ニハ序ト曰ヒ、周ニハ庠ト曰ヒ、学ハスナハチ三代コレヲ共ニス」とある。

{名}まなびや。物事を伝授され、それを見習う場所。学校。▽「孟子」滕文公篇上に「夏曰校、殷曰序、周曰庠、学則三代共之=夏ニハ校ト曰ヒ、殷ニハ序ト曰ヒ、周ニハ庠ト曰ヒ、学ハスナハチ三代コレヲ共ニス」とある。

{名}学問をする人。「篤学」「碩学セキガク」

《解字》

{名}学問をする人。「篤学」「碩学セキガク」

《解字》

会意兼形声。メ印は交差するさまを示す。先生が知恵を授け、でしがそれを受けとって習うところに、伝授の交流が行われる。宀印は屋根のある家を示す。學は「両方の手+宀(やね)+子+音符爻コウ」で、もと伝授の行われる場所、つまり学校のこと。

《単語家族》

效(=効。ならう)

会意兼形声。メ印は交差するさまを示す。先生が知恵を授け、でしがそれを受けとって習うところに、伝授の交流が行われる。宀印は屋根のある家を示す。學は「両方の手+宀(やね)+子+音符爻コウ」で、もと伝授の行われる場所、つまり学校のこと。

《単語家族》

效(=効。ならう) 傚(まねる)と同系。交流の交ときわめて近い。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

傚(まねる)と同系。交流の交ときわめて近い。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

8画 子部 [一年]

区点=1956 16進=3358 シフトJIS=8A77

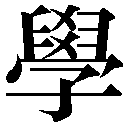

【學】旧字旧字

8画 子部 [一年]

区点=1956 16進=3358 シフトJIS=8A77

【學】旧字旧字

16画 子部

区点=5360 16進=555C シフトJIS=9B7B

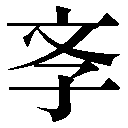

【斈】異体字異体字

16画 子部

区点=5360 16進=555C シフトJIS=9B7B

【斈】異体字異体字

7画 子部

区点=5361 16進=555D シフトJIS=9B7C

《常用音訓》ガク/まな…ぶ

《音読み》 ガク

7画 子部

区点=5361 16進=555D シフトJIS=9B7C

《常用音訓》ガク/まな…ぶ

《音読み》 ガク /カク

/カク 〈xu

〈xu 〉〈xi

〉〈xi o〉

《訓読み》 まなぶ/まなびや

《名付け》 あきら・さと・さとる・さね・たか・のり・ひさ・まなぶ・みち

《意味》

o〉

《訓読み》 まなぶ/まなびや

《名付け》 あきら・さと・さとる・さね・たか・のり・ひさ・まなぶ・みち

《意味》

{動}まなぶ。先生から知恵を授かり、それを見習って自分のものとする。〈対語〉→教。〈類義語〉→効(ならう)。「学而時習之=学ンデ時ニコレヲ習フ」〔→論語〕

{動}まなぶ。先生から知恵を授かり、それを見習って自分のものとする。〈対語〉→教。〈類義語〉→効(ならう)。「学而時習之=学ンデ時ニコレヲ習フ」〔→論語〕

{名}学問。「受学=学ヲ受ク」「志学=学ニ志ス」「勧学=学ヲ勧ム」

{名}学問。「受学=学ヲ受ク」「志学=学ニ志ス」「勧学=学ヲ勧ム」

{名}まなびや。物事を伝授され、それを見習う場所。学校。▽「孟子」滕文公篇上に「夏曰校、殷曰序、周曰庠、学則三代共之=夏ニハ校ト曰ヒ、殷ニハ序ト曰ヒ、周ニハ庠ト曰ヒ、学ハスナハチ三代コレヲ共ニス」とある。

{名}まなびや。物事を伝授され、それを見習う場所。学校。▽「孟子」滕文公篇上に「夏曰校、殷曰序、周曰庠、学則三代共之=夏ニハ校ト曰ヒ、殷ニハ序ト曰ヒ、周ニハ庠ト曰ヒ、学ハスナハチ三代コレヲ共ニス」とある。

{名}学問をする人。「篤学」「碩学セキガク」

《解字》

{名}学問をする人。「篤学」「碩学セキガク」

《解字》

会意兼形声。メ印は交差するさまを示す。先生が知恵を授け、でしがそれを受けとって習うところに、伝授の交流が行われる。宀印は屋根のある家を示す。學は「両方の手+宀(やね)+子+音符爻コウ」で、もと伝授の行われる場所、つまり学校のこと。

《単語家族》

效(=効。ならう)

会意兼形声。メ印は交差するさまを示す。先生が知恵を授け、でしがそれを受けとって習うところに、伝授の交流が行われる。宀印は屋根のある家を示す。學は「両方の手+宀(やね)+子+音符爻コウ」で、もと伝授の行われる場所、つまり学校のこと。

《単語家族》

效(=効。ならう) 傚(まねる)と同系。交流の交ときわめて近い。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

傚(まねる)と同系。交流の交ときわめて近い。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

学而不思則罔 マナビテオモワザレバスナワチクラシ🔗⭐🔉

【学而不思則罔】

マナビテオモワザレバスナワチクラシ〈故事〉いくら本を読み、学問をしても、自分自身で深く考えなければ、道理を知ることはできない。〔→論語〕

庠 まなびや🔗⭐🔉

為 まなぶ🔗⭐🔉

【為】

9画 火部 [常用漢字]

区点=1657 16進=3059 シフトJIS=88D7

【爲】旧字人名に使える旧字

9画 火部 [常用漢字]

区点=1657 16進=3059 シフトJIS=88D7

【爲】旧字人名に使える旧字

12画 爪部

区点=6410 16進=602A シフトJIS=E0A8

《常用音訓》イ

《音読み》 イ(

12画 爪部

区点=6410 16進=602A シフトJIS=E0A8

《常用音訓》イ

《音読み》 イ( )

)

〈w

〈w i・w

i・w i〉

《訓読み》 なす/つくる/おさめる(をさむ)/なる/まなぶ/たり/ためにする(ためにす)/ために/ためなり

《名付け》 さだ・しげ・す・すけ・た・ため・ち・なり・ゆき・よし・より

《意味》

i〉

《訓読み》 なす/つくる/おさめる(をさむ)/なる/まなぶ/たり/ためにする(ためにす)/ために/ためなり

《名付け》 さだ・しげ・す・すけ・た・ため・ち・なり・ゆき・よし・より

《意味》

{動}なす。ある事に手を加えてうまくしあげる。作為する。〈類義語〉→作。「為政以徳=政ヲ為スニ徳ヲモッテス」〔→論語〕

{動}なす。ある事に手を加えてうまくしあげる。作為する。〈類義語〉→作。「為政以徳=政ヲ為スニ徳ヲモッテス」〔→論語〕

{動}つくる。ある物に手を加えて、つくりあげる。「為此詩者其知道乎=コノ詩ヲ為ル者ハソレ道ヲ知レルカ」〔→孟子〕

{動}つくる。ある物に手を加えて、つくりあげる。「為此詩者其知道乎=コノ詩ヲ為ル者ハソレ道ヲ知レルカ」〔→孟子〕

{動}おさめる(ヲサム)。ある事に手を加えてうまくまとめる。「由也為之比及三年=由ヤコレヲ為メ三年ニ及ブコロホヒ」〔→論語〕

{動}おさめる(ヲサム)。ある事に手を加えてうまくまとめる。「由也為之比及三年=由ヤコレヲ為メ三年ニ及ブコロホヒ」〔→論語〕

{動}なる。ある物事がもとの姿をかえて、他の物事に変化する。「変為」「無為小人儒=小人ノ儒ト為ルコトナカレ」〔→論語〕

{動}なる。ある物事がもとの姿をかえて、他の物事に変化する。「変為」「無為小人儒=小人ノ儒ト為ルコトナカレ」〔→論語〕

{動}まなぶ。まねする。まねしておぼえる。▽古くは、「まねぶ」と訓じた。「女為周南召南矣乎=ナンジ周南・召南ヲ為ビタルカ」〔→論語〕

{動}まなぶ。まねする。まねしておぼえる。▽古くは、「まねぶ」と訓じた。「女為周南召南矣乎=ナンジ周南・召南ヲ為ビタルカ」〔→論語〕

{動}たり。…になっている。…である。「子為誰=子ハ誰タルカ」〔→論語〕

{動}たり。…になっている。…である。「子為誰=子ハ誰タルカ」〔→論語〕

「為人ヒトトナリ」とは、人であるそのあり方、つまり人がらのこと。また、「其為物也ソノモノタルヤ」とは、物であるそのあり方、つまりその物の性質のこと。「其為人也孝弟而好犯上者鮮矣=其ノ人ト為リ孝弟ニシテ上ヲ犯スヲ好ム者スクナシ」〔→論語〕

「為人ヒトトナリ」とは、人であるそのあり方、つまり人がらのこと。また、「其為物也ソノモノタルヤ」とは、物であるそのあり方、つまりその物の性質のこと。「其為人也孝弟而好犯上者鮮矣=其ノ人ト為リ孝弟ニシテ上ヲ犯スヲ好ム者スクナシ」〔→論語〕

「以A為B=Aヲ以テBト為ス」とは、AをBだとみなす、Bだと思うとの意。また、「以為=オモヘラク」と訓読することがある。

「以A為B=Aヲ以テBト為ス」とは、AをBだとみなす、Bだと思うとの意。また、「以為=オモヘラク」と訓読することがある。

「何以A為=何ゾAヲ以テ為サンヤ」とは、どうしてAなどをする必要があろうかとの意。「何以文為=何ゾ文ヲモッテ為サンヤ」〔→論語〕

「何以A為=何ゾAヲ以テ為サンヤ」とは、どうしてAなどをする必要があろうかとの意。「何以文為=何ゾ文ヲモッテ為サンヤ」〔→論語〕

受け身をあらわす。「為A所B=AノBスル所ト為ル」とは、AにBされたとの意。「父母宗族皆為戮没=父母宗族ミナ戮没セラル」〔→史記〕「為流矢所中=流矢ノ中タル所ト為ル」〔→史記〕

受け身をあらわす。「為A所B=AノBスル所ト為ル」とは、AにBされたとの意。「父母宗族皆為戮没=父母宗族ミナ戮没セラル」〔→史記〕「為流矢所中=流矢ノ中タル所ト為ル」〔→史記〕

{動}ためにする(タメニス)。ある目的のためにする。▽去声に読む。「古之学者為己、今之学者為人=古ノ学者ハ己ノ為ニシ、今ノ学者ハ人ノ為ニス」〔→論語〕

{動}ためにする(タメニス)。ある目的のためにする。▽去声に読む。「古之学者為己、今之学者為人=古ノ学者ハ己ノ為ニシ、今ノ学者ハ人ノ為ニス」〔→論語〕

{前}ために。…のために。その人の利益を目的として。▽去声に読む。「為人謀而不忠乎=人ノ為ニ謀リテ忠ナラザルカ」〔→論語〕

{前}ために。…のために。その人の利益を目的として。▽去声に読む。「為人謀而不忠乎=人ノ為ニ謀リテ忠ナラザルカ」〔→論語〕

{前}ために。…によって。原因をあらわす。▽去声に読む。「不為酒困=酒ノ為ニ困セラレズ」〔→論語〕

{前}ために。…によって。原因をあらわす。▽去声に読む。「不為酒困=酒ノ為ニ困セラレズ」〔→論語〕

{接続}ためなり。そのためである。原因をあらわす。▽去声に読む。「為其象人而用之也=ソノ人ヲ象リテコレヲ用

{接続}ためなり。そのためである。原因をあらわす。▽去声に読む。「為其象人而用之也=ソノ人ヲ象リテコレヲ用 ルガ為ナリ」〔→孟子〕

《解字》

ルガ為ナリ」〔→孟子〕

《解字》

会意。爲の原字は「手+象」で、象に手を加えて手なずけ、調教するさま。人手を加えて、うまくしあげるの意。転じて、作為を加える→するの意となる。また原形をかえて何かになるとの意を生じた。

《単語家族》

僞(=偽。作為する)

会意。爲の原字は「手+象」で、象に手を加えて手なずけ、調教するさま。人手を加えて、うまくしあげるの意。転じて、作為を加える→するの意となる。また原形をかえて何かになるとの意を生じた。

《単語家族》

僞(=偽。作為する) 譌カ(作為を加えたうそ)

譌カ(作為を加えたうそ) 化(姿をかえる、姿がかわる)

化(姿をかえる、姿がかわる) 訛カ(姿をかえたことば、なまり)などと同系。

《類義》

→造

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

訛カ(姿をかえたことば、なまり)などと同系。

《類義》

→造

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

9画 火部 [常用漢字]

区点=1657 16進=3059 シフトJIS=88D7

【爲】旧字人名に使える旧字

9画 火部 [常用漢字]

区点=1657 16進=3059 シフトJIS=88D7

【爲】旧字人名に使える旧字

12画 爪部

区点=6410 16進=602A シフトJIS=E0A8

《常用音訓》イ

《音読み》 イ(

12画 爪部

区点=6410 16進=602A シフトJIS=E0A8

《常用音訓》イ

《音読み》 イ( )

)

〈w

〈w i・w

i・w i〉

《訓読み》 なす/つくる/おさめる(をさむ)/なる/まなぶ/たり/ためにする(ためにす)/ために/ためなり

《名付け》 さだ・しげ・す・すけ・た・ため・ち・なり・ゆき・よし・より

《意味》

i〉

《訓読み》 なす/つくる/おさめる(をさむ)/なる/まなぶ/たり/ためにする(ためにす)/ために/ためなり

《名付け》 さだ・しげ・す・すけ・た・ため・ち・なり・ゆき・よし・より

《意味》

{動}なす。ある事に手を加えてうまくしあげる。作為する。〈類義語〉→作。「為政以徳=政ヲ為スニ徳ヲモッテス」〔→論語〕

{動}なす。ある事に手を加えてうまくしあげる。作為する。〈類義語〉→作。「為政以徳=政ヲ為スニ徳ヲモッテス」〔→論語〕

{動}つくる。ある物に手を加えて、つくりあげる。「為此詩者其知道乎=コノ詩ヲ為ル者ハソレ道ヲ知レルカ」〔→孟子〕

{動}つくる。ある物に手を加えて、つくりあげる。「為此詩者其知道乎=コノ詩ヲ為ル者ハソレ道ヲ知レルカ」〔→孟子〕

{動}おさめる(ヲサム)。ある事に手を加えてうまくまとめる。「由也為之比及三年=由ヤコレヲ為メ三年ニ及ブコロホヒ」〔→論語〕

{動}おさめる(ヲサム)。ある事に手を加えてうまくまとめる。「由也為之比及三年=由ヤコレヲ為メ三年ニ及ブコロホヒ」〔→論語〕

{動}なる。ある物事がもとの姿をかえて、他の物事に変化する。「変為」「無為小人儒=小人ノ儒ト為ルコトナカレ」〔→論語〕

{動}なる。ある物事がもとの姿をかえて、他の物事に変化する。「変為」「無為小人儒=小人ノ儒ト為ルコトナカレ」〔→論語〕

{動}まなぶ。まねする。まねしておぼえる。▽古くは、「まねぶ」と訓じた。「女為周南召南矣乎=ナンジ周南・召南ヲ為ビタルカ」〔→論語〕

{動}まなぶ。まねする。まねしておぼえる。▽古くは、「まねぶ」と訓じた。「女為周南召南矣乎=ナンジ周南・召南ヲ為ビタルカ」〔→論語〕

{動}たり。…になっている。…である。「子為誰=子ハ誰タルカ」〔→論語〕

{動}たり。…になっている。…である。「子為誰=子ハ誰タルカ」〔→論語〕

「為人ヒトトナリ」とは、人であるそのあり方、つまり人がらのこと。また、「其為物也ソノモノタルヤ」とは、物であるそのあり方、つまりその物の性質のこと。「其為人也孝弟而好犯上者鮮矣=其ノ人ト為リ孝弟ニシテ上ヲ犯スヲ好ム者スクナシ」〔→論語〕

「為人ヒトトナリ」とは、人であるそのあり方、つまり人がらのこと。また、「其為物也ソノモノタルヤ」とは、物であるそのあり方、つまりその物の性質のこと。「其為人也孝弟而好犯上者鮮矣=其ノ人ト為リ孝弟ニシテ上ヲ犯スヲ好ム者スクナシ」〔→論語〕

「以A為B=Aヲ以テBト為ス」とは、AをBだとみなす、Bだと思うとの意。また、「以為=オモヘラク」と訓読することがある。

「以A為B=Aヲ以テBト為ス」とは、AをBだとみなす、Bだと思うとの意。また、「以為=オモヘラク」と訓読することがある。

「何以A為=何ゾAヲ以テ為サンヤ」とは、どうしてAなどをする必要があろうかとの意。「何以文為=何ゾ文ヲモッテ為サンヤ」〔→論語〕

「何以A為=何ゾAヲ以テ為サンヤ」とは、どうしてAなどをする必要があろうかとの意。「何以文為=何ゾ文ヲモッテ為サンヤ」〔→論語〕

受け身をあらわす。「為A所B=AノBスル所ト為ル」とは、AにBされたとの意。「父母宗族皆為戮没=父母宗族ミナ戮没セラル」〔→史記〕「為流矢所中=流矢ノ中タル所ト為ル」〔→史記〕

受け身をあらわす。「為A所B=AノBスル所ト為ル」とは、AにBされたとの意。「父母宗族皆為戮没=父母宗族ミナ戮没セラル」〔→史記〕「為流矢所中=流矢ノ中タル所ト為ル」〔→史記〕

{動}ためにする(タメニス)。ある目的のためにする。▽去声に読む。「古之学者為己、今之学者為人=古ノ学者ハ己ノ為ニシ、今ノ学者ハ人ノ為ニス」〔→論語〕

{動}ためにする(タメニス)。ある目的のためにする。▽去声に読む。「古之学者為己、今之学者為人=古ノ学者ハ己ノ為ニシ、今ノ学者ハ人ノ為ニス」〔→論語〕

{前}ために。…のために。その人の利益を目的として。▽去声に読む。「為人謀而不忠乎=人ノ為ニ謀リテ忠ナラザルカ」〔→論語〕

{前}ために。…のために。その人の利益を目的として。▽去声に読む。「為人謀而不忠乎=人ノ為ニ謀リテ忠ナラザルカ」〔→論語〕

{前}ために。…によって。原因をあらわす。▽去声に読む。「不為酒困=酒ノ為ニ困セラレズ」〔→論語〕

{前}ために。…によって。原因をあらわす。▽去声に読む。「不為酒困=酒ノ為ニ困セラレズ」〔→論語〕

{接続}ためなり。そのためである。原因をあらわす。▽去声に読む。「為其象人而用之也=ソノ人ヲ象リテコレヲ用

{接続}ためなり。そのためである。原因をあらわす。▽去声に読む。「為其象人而用之也=ソノ人ヲ象リテコレヲ用 ルガ為ナリ」〔→孟子〕

《解字》

ルガ為ナリ」〔→孟子〕

《解字》

会意。爲の原字は「手+象」で、象に手を加えて手なずけ、調教するさま。人手を加えて、うまくしあげるの意。転じて、作為を加える→するの意となる。また原形をかえて何かになるとの意を生じた。

《単語家族》

僞(=偽。作為する)

会意。爲の原字は「手+象」で、象に手を加えて手なずけ、調教するさま。人手を加えて、うまくしあげるの意。転じて、作為を加える→するの意となる。また原形をかえて何かになるとの意を生じた。

《単語家族》

僞(=偽。作為する) 譌カ(作為を加えたうそ)

譌カ(作為を加えたうそ) 化(姿をかえる、姿がかわる)

化(姿をかえる、姿がかわる) 訛カ(姿をかえたことば、なまり)などと同系。

《類義》

→造

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

訛カ(姿をかえたことば、なまり)などと同系。

《類義》

→造

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

眥 まなじり🔗⭐🔉

【眥】

10画 目部

区点=6636 16進=6244 シフトJIS=E1C2

【眦】異体字異体字

10画 目部

区点=6636 16進=6244 シフトJIS=E1C2

【眦】異体字異体字

10画 目部

区点=6637 16進=6245 シフトJIS=E1C3

《音読み》 シ

10画 目部

区点=6637 16進=6245 シフトJIS=E1C3

《音読み》 シ /ジ

/ジ /セイ

/セイ /ザイ

/ザイ /サイ

/サイ /ゼ

/ゼ 〈z

〈z 〉

《訓読み》 まなじり

《意味》

〉

《訓読み》 まなじり

《意味》

{名}まなじり。上まぶたと下まぶたが交わっているところ。目じり。「拭眥揚眉而望之=眥ヲ拭ヒ眉ヲ揚ゲテコレヲ望ム」〔→列子〕

{名}まなじり。上まぶたと下まぶたが交わっているところ。目じり。「拭眥揚眉而望之=眥ヲ拭ヒ眉ヲ揚ゲテコレヲ望ム」〔→列子〕

「睚眥ガイサイ」とは、目つきをかどだてて、人をにらむこと。目くじらをたてること。

《解字》

会意兼形声。此は「止(あし)+比(ならぶ)の略体」の会意文字で、足がちぐはぐに並んでのめること。眥は「目+音符此」で、ちぐはぐに交差するの意を含む。

《単語家族》

柴サイ(不ぞろいのまま束ねたしば)

「睚眥ガイサイ」とは、目つきをかどだてて、人をにらむこと。目くじらをたてること。

《解字》

会意兼形声。此は「止(あし)+比(ならぶ)の略体」の会意文字で、足がちぐはぐに並んでのめること。眥は「目+音符此」で、ちぐはぐに交差するの意を含む。

《単語家族》

柴サイ(不ぞろいのまま束ねたしば) 疵シ(ぎざぎざのきず)

疵シ(ぎざぎざのきず) 雌(尾の羽が交差している鳥のめす)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

雌(尾の羽が交差している鳥のめす)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

10画 目部

区点=6636 16進=6244 シフトJIS=E1C2

【眦】異体字異体字

10画 目部

区点=6636 16進=6244 シフトJIS=E1C2

【眦】異体字異体字

10画 目部

区点=6637 16進=6245 シフトJIS=E1C3

《音読み》 シ

10画 目部

区点=6637 16進=6245 シフトJIS=E1C3

《音読み》 シ /ジ

/ジ /セイ

/セイ /ザイ

/ザイ /サイ

/サイ /ゼ

/ゼ 〈z

〈z 〉

《訓読み》 まなじり

《意味》

〉

《訓読み》 まなじり

《意味》

{名}まなじり。上まぶたと下まぶたが交わっているところ。目じり。「拭眥揚眉而望之=眥ヲ拭ヒ眉ヲ揚ゲテコレヲ望ム」〔→列子〕

{名}まなじり。上まぶたと下まぶたが交わっているところ。目じり。「拭眥揚眉而望之=眥ヲ拭ヒ眉ヲ揚ゲテコレヲ望ム」〔→列子〕

「睚眥ガイサイ」とは、目つきをかどだてて、人をにらむこと。目くじらをたてること。

《解字》

会意兼形声。此は「止(あし)+比(ならぶ)の略体」の会意文字で、足がちぐはぐに並んでのめること。眥は「目+音符此」で、ちぐはぐに交差するの意を含む。

《単語家族》

柴サイ(不ぞろいのまま束ねたしば)

「睚眥ガイサイ」とは、目つきをかどだてて、人をにらむこと。目くじらをたてること。

《解字》

会意兼形声。此は「止(あし)+比(ならぶ)の略体」の会意文字で、足がちぐはぐに並んでのめること。眥は「目+音符此」で、ちぐはぐに交差するの意を含む。

《単語家族》

柴サイ(不ぞろいのまま束ねたしば) 疵シ(ぎざぎざのきず)

疵シ(ぎざぎざのきず) 雌(尾の羽が交差している鳥のめす)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

雌(尾の羽が交差している鳥のめす)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

決眥 マナジリヲケッス🔗⭐🔉

【決眥】

マナジリヲケッス →「決眥ケッシ/ケッセイ」

真名 マナ🔗⭐🔉

【真名】

マナ〔国〕仮名カナ(仮の字)に対して、漢字のこと。

眼 まなこ🔗⭐🔉

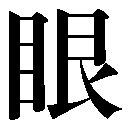

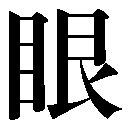

【眼】

11画 目部 [五年]

区点=2067 16進=3463 シフトJIS=8AE1

《常用音訓》ガン/ゲン/まなこ

《音読み》 ガン

11画 目部 [五年]

区点=2067 16進=3463 シフトJIS=8AE1

《常用音訓》ガン/ゲン/まなこ

《音読み》 ガン /ゲン

/ゲン 〈y

〈y n〉

《訓読み》 まなこ/め

《名付け》 まくはし・め

《意味》

n〉

《訓読み》 まなこ/め

《名付け》 まくはし・め

《意味》

{名}まなこ。め。頭骨の穴にはまっているめ。また、めつき。「眼科」「冷眼」

{名}まなこ。め。頭骨の穴にはまっているめ。また、めつき。「眼科」「冷眼」

{名}め。あな。「井眼(井戸の穴)」「針眼」

{名}め。あな。「井眼(井戸の穴)」「針眼」

{名・形}かなめ。要点。めだつさま。「眼目」「字眼(重要な字)」

《解字》

会意兼形声。艮コンは「目+匕首ヒシュの匕(小刀)」の会意文字で、小刀でくまどっため。または、小刀で彫ったような穴にはまっているめ。一定の座にはまって動かないの意を含む。眼は「目+音符艮」で、艮の原義をあらわす。

《単語家族》

痕(穴のあいた傷あと)

{名・形}かなめ。要点。めだつさま。「眼目」「字眼(重要な字)」

《解字》

会意兼形声。艮コンは「目+匕首ヒシュの匕(小刀)」の会意文字で、小刀でくまどっため。または、小刀で彫ったような穴にはまっているめ。一定の座にはまって動かないの意を含む。眼は「目+音符艮」で、艮の原義をあらわす。

《単語家族》

痕(穴のあいた傷あと) 根(穴をあけてはまりこんだ木のね)と同系。

《類義》

目は、冒モウ・ボウ(かぶる)と同系で、まぶたのかぶさっため。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

根(穴をあけてはまりこんだ木のね)と同系。

《類義》

目は、冒モウ・ボウ(かぶる)と同系で、まぶたのかぶさっため。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

11画 目部 [五年]

区点=2067 16進=3463 シフトJIS=8AE1

《常用音訓》ガン/ゲン/まなこ

《音読み》 ガン

11画 目部 [五年]

区点=2067 16進=3463 シフトJIS=8AE1

《常用音訓》ガン/ゲン/まなこ

《音読み》 ガン /ゲン

/ゲン 〈y

〈y n〉

《訓読み》 まなこ/め

《名付け》 まくはし・め

《意味》

n〉

《訓読み》 まなこ/め

《名付け》 まくはし・め

《意味》

{名}まなこ。め。頭骨の穴にはまっているめ。また、めつき。「眼科」「冷眼」

{名}まなこ。め。頭骨の穴にはまっているめ。また、めつき。「眼科」「冷眼」

{名}め。あな。「井眼(井戸の穴)」「針眼」

{名}め。あな。「井眼(井戸の穴)」「針眼」

{名・形}かなめ。要点。めだつさま。「眼目」「字眼(重要な字)」

《解字》

会意兼形声。艮コンは「目+匕首ヒシュの匕(小刀)」の会意文字で、小刀でくまどっため。または、小刀で彫ったような穴にはまっているめ。一定の座にはまって動かないの意を含む。眼は「目+音符艮」で、艮の原義をあらわす。

《単語家族》

痕(穴のあいた傷あと)

{名・形}かなめ。要点。めだつさま。「眼目」「字眼(重要な字)」

《解字》

会意兼形声。艮コンは「目+匕首ヒシュの匕(小刀)」の会意文字で、小刀でくまどっため。または、小刀で彫ったような穴にはまっているめ。一定の座にはまって動かないの意を含む。眼は「目+音符艮」で、艮の原義をあらわす。

《単語家族》

痕(穴のあいた傷あと) 根(穴をあけてはまりこんだ木のね)と同系。

《類義》

目は、冒モウ・ボウ(かぶる)と同系で、まぶたのかぶさっため。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

根(穴をあけてはまりこんだ木のね)と同系。

《類義》

目は、冒モウ・ボウ(かぶる)と同系で、まぶたのかぶさっため。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

磨難 マナン🔗⭐🔉

【磨折】

マセツ 困難にもまれて悩む。また、その困難。『磨難マナン』

裂眥 マナジリヲサク🔗⭐🔉

【裂眥】

レッシ・レッセイ・マナジリヲサク =裂眦。まなじりがさけるほど目を見開く。激しく怒るさま。

漢字源に「まな」で始まるの検索結果 1-12。

9画 广部

区点=5489 16進=5679 シフトJIS=9BF7

《音読み》 ショウ(シャウ)

9画 广部

区点=5489 16進=5679 シフトJIS=9BF7

《音読み》 ショウ(シャウ) 25画 黄部

区点=8352 16進=7354 シフトJIS=EA73

《音読み》 コウ(ク

25画 黄部

区点=8352 16進=7354 シフトJIS=EA73

《音読み》 コウ(ク ウ)

ウ) ng〉

《訓読み》 まなびや

《意味》

{名}まなびや。学校。学舎。「昌平黌ショウヘイコウ(江戸時代、湯島に設けた幕府の学校)」

《解字》

形声。「學(=学。まなぶ)の略体+音符黄」で、広い学校の建物のこと。

《単語家族》

横(ひろがる)

ng〉

《訓読み》 まなびや

《意味》

{名}まなびや。学校。学舎。「昌平黌ショウヘイコウ(江戸時代、湯島に設けた幕府の学校)」

《解字》

形声。「學(=学。まなぶ)の略体+音符黄」で、広い学校の建物のこと。

《単語家族》

横(ひろがる)