複数辞典一括検索+![]()

![]()

てい【丁】🔗⭐🔉

てい [1] 【丁】

(1)十干の第四。ひのと。

(2)等級・順位の第四位。

(3)官に徴発して使役する役夫。よほろ。

(4)律令制で,課役(調・庸・雑徭(ゾウヨウ))を負担する成年男子。ちょう。

てい【 】🔗⭐🔉

】🔗⭐🔉

てい [1] 【 】

(1)二十八宿の一。東方の星宿。

】

(1)二十八宿の一。東方の星宿。 宿。ともぼし。

(2)紀元前二〜紀元後六世紀に中国の北西部を中心に活動したチベット系民族。五胡の一。五胡十六国時代に苻(フ)氏が前秦を,呂氏が後涼を建国した。

宿。ともぼし。

(2)紀元前二〜紀元後六世紀に中国の北西部を中心に活動したチベット系民族。五胡の一。五胡十六国時代に苻(フ)氏が前秦を,呂氏が後涼を建国した。

】

(1)二十八宿の一。東方の星宿。

】

(1)二十八宿の一。東方の星宿。 宿。ともぼし。

(2)紀元前二〜紀元後六世紀に中国の北西部を中心に活動したチベット系民族。五胡の一。五胡十六国時代に苻(フ)氏が前秦を,呂氏が後涼を建国した。

宿。ともぼし。

(2)紀元前二〜紀元後六世紀に中国の北西部を中心に活動したチベット系民族。五胡の一。五胡十六国時代に苻(フ)氏が前秦を,呂氏が後涼を建国した。

てい【体・態】🔗⭐🔉

てい [1] 【体・態】

(1)外から見た有り様。様子。「風になびく―に描く」

(2)みせかけの様子。体裁。「―の良い逃げ口上」

(3)名詞などの下に付いて接尾語的に用いられ,…のようなもの,…ふぜいなどの意を表す。「職人―の男」「凡人の家にとらば公文所(クモンジヨ)―のところ也/平家 4」

てい【底】🔗⭐🔉

てい [1] 【底】

(1)〔中国語の名詞・動詞・形容詞に付く接尾辞から。現代中国語の「的」に相当し,体言を修飾する。現代中国語の「地」に相当して,副詞を作ることもある。語録などの禅語として移入された〕

「…の」「…のような」「…の程度の」の意を表す。また,被修飾の体言を省略して用いられることもある。「人間社会に於て目撃し得ざる―の伎倆で/吾輩は猫である(漱石)」「打破漆桶―/正法眼蔵」

(2)〔数〕(ア)「底辺」「底面」の略。(イ) を

を  乗したら

乗したら  になるという時の

になるという時の  。すなわち

。すなわち  =log

=log

における

における  。

→対数(タイスウ)

。

→対数(タイスウ)

を

を  乗したら

乗したら  になるという時の

になるという時の  。すなわち

。すなわち  =log

=log

における

における  。

→対数(タイスウ)

。

→対数(タイスウ)

てい【邸】🔗⭐🔉

てい 【邸】

人名の下に付けて,やや敬意をこめて,その人の家をいう。「前田―」「中山氏―」

てい【亭】🔗⭐🔉

てい 【亭】

■一■ [1] (名)

(1)あずまや。ちん。

(2)屋敷。住居。「御使に西八条の―に向かふ/平家 3」

(3)家のあるじ。亭主。「主の―,呼びて風呂へ入れ参らす/仮名草子・仁勢物語」

■二■ (接尾)

(1)料亭・寄席などの屋号に添える語。「末広―」

(2)雅人の居室・あずまや・楼などの号に添える語。「観月―」

(3)芸人・文人などの号に添える語。「古今―」「式―三馬」

てい【貞】🔗⭐🔉

てい [1] 【貞】

(1)節操を守り貫くこと。

(2)女性が操(ミサオ)を守ること。貞節。

てい【悌】🔗⭐🔉

てい 【悌】

兄や年長者によく従うこと。また,兄弟の仲が良いこと。「兄は―に弟は敬し/仮名草子・浮世物語」

てい【艇】🔗⭐🔉

てい [1] 【艇】

小舟。はしけ。ボート。「湖に―を浮かべる」

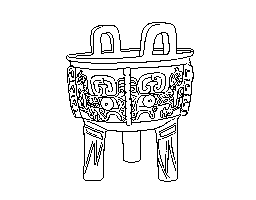

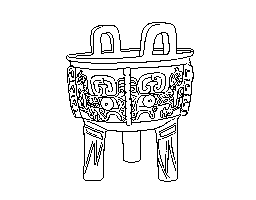

てい【鼎】🔗⭐🔉

てい [1] 【鼎】

古代中国の煮炊き用の器の一。一般に円形で三足,また長方形で四足,両耳があり,殷周時代の青銅製の祭器が有名。伝説に夏の禹(ウ)王が九鼎をつくり王位継承の宝器としたという。

→かなえ

鼎

[図]

[図]

[図]

[図]

てい【 】🔗⭐🔉

】🔗⭐🔉

てい [1] 【 】

中国で,天子が帝(上帝・天帝)をまつる大祭。また,天帝を中心に祖先神を配して執り行う大祭。

】

中国で,天子が帝(上帝・天帝)をまつる大祭。また,天帝を中心に祖先神を配して執り行う大祭。

】

中国で,天子が帝(上帝・天帝)をまつる大祭。また,天帝を中心に祖先神を配して執り行う大祭。

】

中国で,天子が帝(上帝・天帝)をまつる大祭。また,天帝を中心に祖先神を配して執り行う大祭。

てい【鄭】🔗⭐🔉

てい 【鄭】

中国,春秋時代の諸侯国の一((前806-前375))。周の宣王の弟,桓公友を祖とする姫(キ)姓の国。子産が宰相のとき,国力は充実したが,その死後衰え,戦国時代の初めに韓に滅ぼされた。

てい🔗⭐🔉

てい (副)

硬い物が当たって出る音を表す語。「栗原を通れば―と落つる栗あり/田植草紙」

て-い🔗⭐🔉

て-い (連語)

〔終助詞の「て」と「い」とが重なったもの。近世上方語〕

文末に付いて,軽く言い張る気持ちを表す。てや。「はて何んにも無い―/浄瑠璃・道成寺現在蛇鱗」

てい【体のよい】(和英)🔗⭐🔉

大辞林に「てい」で完全一致するの検索結果 1-18。