複数辞典一括検索+![]()

![]()

うん【運】🔗⭐🔉

うん [1] 【運】

(1)人知でははかり知れない身の上の成り行き。めぐりあわせ。「―が悪い」「―を試す」

(2)幸せなめぐりあわせ。幸運。「―がなかった」

うん【暈】🔗⭐🔉

うん [1] 【暈】

太陽や月の周囲に現れる輪状の光。大気の上層にある氷晶の細片が光線を屈折・反射するために生じる現象。ひがさ。かさ。

うん🔗⭐🔉

うん [1]

数字をぼかしたいときに,俗に用いる語。ん。「―十万円(=数十万円)」

うん🔗⭐🔉

うん [1]

■一■ (感)

(1)肯定・承諾の意を表す語。「はい」「ええ」よりぞんざいな言い方。打ち解けた間柄で用いられる。「―,明日でいいよ」

(2)あいまいな返事をするときに用いる語。「―,まあ考えておきましょう」

■二■ (副)

(1)力を入れるさま。「―と踏ん張る」

(2)苦しんでうめく声を表す語。

うん-い【云為】🔗⭐🔉

うん-い ― [1] 【云為】 (名)スル

言ったりしたりすること。言行。「我が艦隊の行動に関して,―する者さへ生ずるに至つた/此一戦(広徳)」

[1] 【云為】 (名)スル

言ったりしたりすること。言行。「我が艦隊の行動に関して,―する者さへ生ずるに至つた/此一戦(広徳)」

[1] 【云為】 (名)スル

言ったりしたりすること。言行。「我が艦隊の行動に関して,―する者さへ生ずるに至つた/此一戦(広徳)」

[1] 【云為】 (名)スル

言ったりしたりすること。言行。「我が艦隊の行動に関して,―する者さへ生ずるに至つた/此一戦(広徳)」

うん-いき【雲域】🔗⭐🔉

うん-いき ― キ [0] 【雲域】

雲の広がりおおっている範囲。

キ [0] 【雲域】

雲の広がりおおっている範囲。

キ [0] 【雲域】

雲の広がりおおっている範囲。

キ [0] 【雲域】

雲の広がりおおっている範囲。

うん-う【雲雨】🔗⭐🔉

うん-う [1] 【雲雨】

(1)雲と雨。

(2)〔三国史(呉書周瑜伝)〕

(雲や雨を得て竜が昇天するように)大事をなす機会。

(3)「朝雲暮雨(チヨウウンボウ)」に同じ。

うん-うん🔗⭐🔉

うん-うん [1]

〔「うん」を重ねた語〕

■一■ (感)

承知の意を表す語。「『早く勉強しなさい』『―,わかった』」

■二■ (副)

(1)力を入れて力むさま。「―いって押しても動かない」

(2)苦しんでうなるさま。「病人が―(と)うなっている」

うん-えい【運営】🔗⭐🔉

うん-えい [0] 【運営】 (名)スル

組織や機構などを動かし,うまく機能するようにすること。「―方針」「会を―する」

うん-えい【雲影】🔗⭐🔉

うん-えい [0] 【雲影】

雲のすがた。「一片の―もない青空」

うん-えい【雲翳】🔗⭐🔉

うん-えい [0] 【雲翳】

〔「翳」はくもる意〕

空が雲で曇ること。くもり。

うん-えき【瘟疫】🔗⭐🔉

うん-えき [1] 【瘟疫】

高熱を発するはやり病。おんえき。

うん-えん【雲煙・雲烟】🔗⭐🔉

うん-えん [0] 【雲煙・雲烟】

(1)雲と煙。また,雲とかすみ。

(2)〔杜甫「飲中八仙歌」〕

書画の筆勢が生き生きとしているさま。

(3)山水画・筆跡などの墨色の美しさ。また,そのような画や書。

うんえん-かがん【雲煙過眼】🔗⭐🔉

うんえん-かがん ―クワ― [5] 【雲煙過眼】

(雲や煙がたちまち目の前を通り過ぎて跡形もなくなるように)物事に深く執着しないこと。

うんえん-ひどう【雲煙飛動】🔗⭐🔉

うんえん-ひどう [0] 【雲煙飛動】

(1)雲や煙が目の前を過ぎてゆくさま。自然の風物。「―の趣も眼に入らぬ/草枕(漱石)」

(2)筆勢がのびのびと生きているさま。

うんえん-ひょうびょう【雲煙縹渺】🔗⭐🔉

うんえん-ひょうびょう ―ヘウベウ [0] 【雲煙縹渺】 (ト|タル)[文]形動タリ

雲煙が遠くにたなびくさま。

うん-おう【暈 】🔗⭐🔉

】🔗⭐🔉

うん-おう ―ヲウ [0] 【暈 】

〔連声で「うんのう」とも〕

ぼかし。

】

〔連声で「うんのう」とも〕

ぼかし。

】

〔連声で「うんのう」とも〕

ぼかし。

】

〔連声で「うんのう」とも〕

ぼかし。

うんおう-しき【暈 式】🔗⭐🔉

式】🔗⭐🔉

うんおう-しき ―ヲウ― [0] 【暈 式】

地図上に地表の起伏を表す方法の一。等高線に直角にくさび形の細く短い線を描いて表現する。けば。

式】

地図上に地表の起伏を表す方法の一。等高線に直角にくさび形の細く短い線を描いて表現する。けば。

式】

地図上に地表の起伏を表す方法の一。等高線に直角にくさび形の細く短い線を描いて表現する。けば。

式】

地図上に地表の起伏を表す方法の一。等高線に直角にくさび形の細く短い線を描いて表現する。けば。

うん-おう【蘊奥】🔗⭐🔉

うん-おう ―アウ [0] 【蘊奥】

〔連声で「うんのう」とも〕

学問・技芸などの奥深いところ。奥義。極意。「学問の―を究める」

うんか【浮塵子】🔗⭐🔉

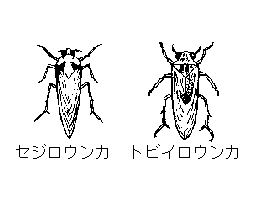

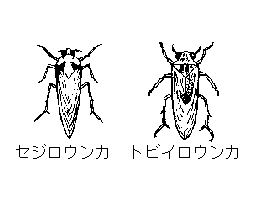

うんか [1] 【浮塵子】

半翅目ウンカ科および近縁の科の昆虫の総称。体形はややセミに似るが小形で,多くは体長数ミリメートル。口吻(コウフン)が発達し,植物の汁を吸う。農作物の害虫が多く,特に,トビイロウンカ・セジロウンカなどは時に大発生してイネに大害を与える。[季]秋。

〔雲霞(ウンカ)のごとく群集する意の命名か〕

浮塵子

[図]

[図]

[図]

[図]

うん-か【雲霞】🔗⭐🔉

うん-か [1] 【雲霞】

(1)雲と霞(カスミ)。

(2)雲か霞のように見えるほど,人が大勢集まっていること。「―の如き敵の大軍」

うん-が【運河】🔗⭐🔉

うん-が [1] 【運河】

船の運航・水利・灌漑(カンガイ)・排水・給水などのため,人工的に陸地を掘ってつくった水路。特に,船の運航のための水路にいう。

〔明治期には「うんか」とも〕

うん-かい【雲海】🔗⭐🔉

うん-かい [0] 【雲海】

高山の山頂や航空機などから見下ろしたとき,一面に広がり海のように見える雲。[季]夏。

うん-がい【雲外】🔗⭐🔉

うん-がい ―グワイ [0][1] 【雲外】

雲の上。きわめて遠い所。「身は―の鶴にひとしく,流に嘴(クチバシ)をすすぎ/僧専吟餞別之詞」

うん-かく【 閣】🔗⭐🔉

閣】🔗⭐🔉

うん-かく [0] 【 閣】

(1)〔「

閣】

(1)〔「 」は香草で,本の虫よけに用いたことから〕

書庫。

」は香草で,本の虫よけに用いたことから〕

書庫。 窓。

窓。 台。

(2)内御書所(ウチノゴシヨドコロ)の唐名。「延喜に―の風かうばしく/新続古今(仮名序)」

台。

(2)内御書所(ウチノゴシヨドコロ)の唐名。「延喜に―の風かうばしく/新続古今(仮名序)」

閣】

(1)〔「

閣】

(1)〔「 」は香草で,本の虫よけに用いたことから〕

書庫。

」は香草で,本の虫よけに用いたことから〕

書庫。 窓。

窓。 台。

(2)内御書所(ウチノゴシヨドコロ)の唐名。「延喜に―の風かうばしく/新続古今(仮名序)」

台。

(2)内御書所(ウチノゴシヨドコロ)の唐名。「延喜に―の風かうばしく/新続古今(仮名序)」

うん-かく【雲角】🔗⭐🔉

うん-かく [0] 【雲角】

箏(ソウ)の弦の左端を支える駒。胴の表面の末端近くで胴を横切る形に設けられている。

→竜角(リユウカク)

うん-かく【雲客】🔗⭐🔉

うん-かく [0] 【雲客】

(1)殿上人。雲の上人。「月卿(ゲツケイ)―」

(2)雲の中に住む人。仙人。隠者。

うん-かく【雲鶴】🔗⭐🔉

うん-かく [0] 【雲鶴】

(1)雲に飛ぶ鶴(ツル)を配した綾(アヤ)などの織模様。親王の袍(ホウ)などに用いる。

(2)高麗(コウライ)茶碗の一。飛雲と鶴の文様をもつ象眼青磁。筒形のものが多い。雲や鶴以外の文様をもつ象眼青磁も含めて呼ばれる。雲鶴手。

うん-かく【 格】🔗⭐🔉

格】🔗⭐🔉

うん-かく 【 格】

(1633-1690) 中国,清代の画家。江蘇省出身。字(アザナ)は寿平,号は南田など。明末清初の六大画家四王呉

格】

(1633-1690) 中国,清代の画家。江蘇省出身。字(アザナ)は寿平,号は南田など。明末清初の六大画家四王呉 (シオウゴウン)の一人。没骨(モツコツ)写生画風の着色花鳥画を得意とし,常州派と呼ばれた。画論に「南田画跋」がある。

(シオウゴウン)の一人。没骨(モツコツ)写生画風の着色花鳥画を得意とし,常州派と呼ばれた。画論に「南田画跋」がある。

格】

(1633-1690) 中国,清代の画家。江蘇省出身。字(アザナ)は寿平,号は南田など。明末清初の六大画家四王呉

格】

(1633-1690) 中国,清代の画家。江蘇省出身。字(アザナ)は寿平,号は南田など。明末清初の六大画家四王呉 (シオウゴウン)の一人。没骨(モツコツ)写生画風の着色花鳥画を得意とし,常州派と呼ばれた。画論に「南田画跋」がある。

(シオウゴウン)の一人。没骨(モツコツ)写生画風の着色花鳥画を得意とし,常州派と呼ばれた。画論に「南田画跋」がある。

ウンガレッティ Giuseppe Ungaretti

Giuseppe Ungaretti 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

ウンガレッティ  Giuseppe Ungaretti

Giuseppe Ungaretti (1888-1970) イタリアの詩人。短詩型による純粋詩を経て,ペトラルカ・レオパルディらの伝統的韻律の現代的蘇生をめざした。詩集「埋もれた港」「時の感覚」「約束の地」など。

→エルメティズモ

(1888-1970) イタリアの詩人。短詩型による純粋詩を経て,ペトラルカ・レオパルディらの伝統的韻律の現代的蘇生をめざした。詩集「埋もれた港」「時の感覚」「約束の地」など。

→エルメティズモ

Giuseppe Ungaretti

Giuseppe Ungaretti (1888-1970) イタリアの詩人。短詩型による純粋詩を経て,ペトラルカ・レオパルディらの伝統的韻律の現代的蘇生をめざした。詩集「埋もれた港」「時の感覚」「約束の地」など。

→エルメティズモ

(1888-1970) イタリアの詩人。短詩型による純粋詩を経て,ペトラルカ・レオパルディらの伝統的韻律の現代的蘇生をめざした。詩集「埋もれた港」「時の感覚」「約束の地」など。

→エルメティズモ

うん-かん【雲漢】🔗⭐🔉

うん-かん [0] 【雲漢】

天の川。

うん-かん【雲関】🔗⭐🔉

うん-かん ―クワン 【雲関】

雲のかかるほど高い所にある関所。「日月行道(ギヨウドウ)の―に入るかとあやしまれ/奥の細道」

うん-かん【雲鬟】🔗⭐🔉

うん-かん ―クワン 【雲鬟】

〔「鬟」はまげの意〕

美しく結った髪。

うんがん-じ【雲巌寺】🔗⭐🔉

うんがん-じ 【雲巌寺】

栃木県那須郡黒羽町にある臨済宗の寺。大治年間(1126-1131)に元和が開基。禅宗四道場の一。

うん-き【温気】🔗⭐🔉

うん-き [1] 【温気】

温かい空気。特に,蒸し暑い空気。「―に蒸される」「スチームの―の為めに/ 風(潤一郎)」

風(潤一郎)」

風(潤一郎)」

風(潤一郎)」

うん-き【運気】🔗⭐🔉

うん-き [1] 【運気】

(1)自然現象に現れる人の運勢。

(2)陰陽道(オンヨウドウ)や漢方医学で,天地・人体を貫いて存在するとされた五運六気。

うん-き【雲気】🔗⭐🔉

うん-き [1] 【雲気】

(1)雲。また,雲のように立ち上る気。「さきて見給へば,一の剣あり。その上に―ありければ,天の叢雲の剣と名づく/正統記(神代)」

(2)歌舞伎の大道具の一。雲の形を切り抜いたもので,舞台上部からつり下げ怪異や霊威などに伴って生ずる超自然的な雲を表す。

うんき-もん【雲気文】🔗⭐🔉

うんき-もん [3] 【雲気文】

曲線で雲気をかたどった模様。中国漢代の漆器・銅器・銅鏡などに多く見られる。

うん-きゃく【運脚】🔗⭐🔉

うん-きゃく 【運脚】

律令時代に,租税の庸(ヨウ)・調を都まで運んだ人夫。農民にとって重い負担となった。脚夫。担夫。

うん-きゃく【雲脚】🔗⭐🔉

うん-きゃく [0] 【雲脚】

(1)雲の動き。くもあし。

(2)品質の劣る抹茶。泡が浮き雲のように早く散るからという。「茶は―にても心の奇麗なるを数奇者と名付て/甲陽軍鑑(品四〇)」

うんきゃく-だい【雲脚台】🔗⭐🔉

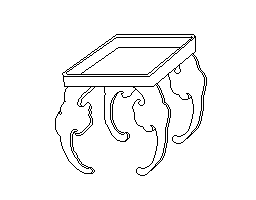

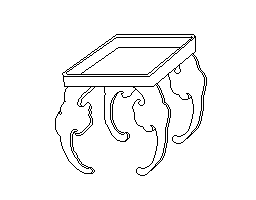

うんきゃく-だい [0][4] 【雲脚台】

折敷(オシキ)の四すみに雲形の脚をとりつけた台。禁中・院中への捧げ物をのせるのに用いた。現在は,儀式・祭典用。くもあし。

雲脚台

[図]

[図]

[図]

[図]

うん-きゅう【運弓】🔗⭐🔉

うん-きゅう [0] 【運弓】

バイオリン・チェロなどの擦弦楽器を演奏する際の,弓の運びや操作。

うんきゅう-ほう【運弓法】🔗⭐🔉

うんきゅう-ほう ―ハフ [0] 【運弓法】

バイオリンやチェロなどの弦楽器を奏する際の弓を用いる技法。ボーイング。

うん-きゅう【運休】🔗⭐🔉

うん-きゅう ―キウ [0] 【運休】 (名)スル

〔「運転休止」「運航休止」の略〕

定期的に動く交通機関が運転・運航をとりやめること。「大雪のため列車が―する」

うん-きゅう【雲級】🔗⭐🔉

うん-きゅう ―キフ [0] 【雲級】

雲をその形と出現する高度によって分類したもの。巻雲・巻積雲・巻層雲・高積雲・高層雲・乱層雲・層積雲・層雲・積雲・積乱雲の一〇種に分ける。

→雲級[表]

うん-きょう【雲鏡】🔗⭐🔉

うん-きょう ―キヤウ [0] 【雲鏡】

円鏡を用い,雲の動く方向や速さを測る器械。

うんきん-もよう【雲錦模様】🔗⭐🔉

うんきん-もよう ―モヤウ [5] 【雲錦模様】

陶磁器で,満開の桜と紅葉とを配した色絵模様。琳派の画風を写したもの。

うんけい-じょうぎ【雲形定規】🔗⭐🔉

うんけい-じょうぎ ―ヂヤウ― [5] 【雲形定規】

⇒くもがたじょうぎ(雲形定規)

うんけい【運慶】🔗⭐🔉

うんけい 【運慶】

(?-1223) 鎌倉前期の仏師。康慶の子。慶派を代表する仏師。写実的な作風で男性的な体躯と自由な動きをもった仏像を制作。文献上には作例が多いが,確実な作品は円成寺大日如来像,快慶との共作の東大寺南大門仁王像など。

うん-げい【雲霓】🔗⭐🔉

うん-げい [0][1] 【雲霓】

雲と虹(ニジ)。

うんげ-やき【雲華焼(き)】🔗⭐🔉

うんげ-やき [0] 【雲華焼(き)】

茶道の土風炉(ドブロ)・灰器などに見られる焼き方の一。焼成中の操作により器の表面に雲がかかったように黒や灰色のむらを出したもの。

うん-げん【繧繝・暈繝】🔗⭐🔉

うん-げん [0] 【繧繝・暈繝】

ぼかしによらず,同系統の色を淡色から濃色に並列して色彩の濃淡の変化をあらわす彩色法。紅・青・緑・紫などの色を多く使う。朝鮮の古墳壁画などに見られ,奈良前期に日本に伝来,建築・工芸・仏画などに用いられた。繧繝彩色(ウンゲンザイシキ)。

うんげん-くもがた【繧繝雲形】🔗⭐🔉

うんげん-くもがた [6][5] 【繧繝雲形】

繧繝の手法で彩色した雲形。

うんげん-にしき【繧繝錦】🔗⭐🔉

うんげん-にしき [5] 【繧繝錦】

赤・黄・緑・紫・青などの色を用いて細い横段を織り,その中に菱形・花菱縞などの模様を織り出したもの。

繧繝錦

[図]

[図]

[図]

[図]

うんげん-ばし【繧繝縁】🔗⭐🔉

うんげん-ばし [0] 【繧繝縁】

⇒うんげんべり

うんげん-べり【繧繝縁】🔗⭐🔉

うんげん-べり [0] 【繧繝縁】

繧繝錦で作った畳のへり。また,それをつけた畳。上等の畳で,皇室・神社の内陣などに用いられる。うんげんばし。

うん-こ🔗⭐🔉

うん-こ [1] (名)スル

〔幼児語。いきむ声「うん」に接尾語「こ」が付いた語〕

大便。うんち。うん。

うん-こう【 香】🔗⭐🔉

香】🔗⭐🔉

うん-こう ―カウ [0] 【 香】

〔「

香】

〔「 」は香草の意〕

植物ヘンルーダの別名。

」は香草の意〕

植物ヘンルーダの別名。

香】

〔「

香】

〔「 」は香草の意〕

植物ヘンルーダの別名。

」は香草の意〕

植物ヘンルーダの別名。

うん-こう【運行】🔗⭐🔉

うん-こう ―カウ [0] 【運行】 (名)スル

(1)バス・列車などが定まった道筋を動くこと。「ダイヤどおりに―する」

(2)天体がきまった軌道を進んで行くこと。「星の―」

うん-こう【運航】🔗⭐🔉

うん-こう ―カウ [0] 【運航】 (名)スル

船・航空機が航路を進むこと。「島へは一日一便だけ―している」

うん-こう【雲向】🔗⭐🔉

うん-こう ―カウ [0] 【雲向】

雲の動く方向。

うん-こう【雲高】🔗⭐🔉

うん-こう ―カウ [0] 【雲高】

地上から雲底までの高さ。

うん-こう【暈光】🔗⭐🔉

うん-こう ―クワウ [0] 【暈光】

グロー放電の際に発する光。グロー。

うんこう【雲崗・雲岡】🔗⭐🔉

うんこう ウンカウ 【雲崗・雲岡】

中国,山西省北部の大同の西15キロメートルにある丘。石窟がある。ユンカン。

うんこう-せっくつ【雲崗石窟】🔗⭐🔉

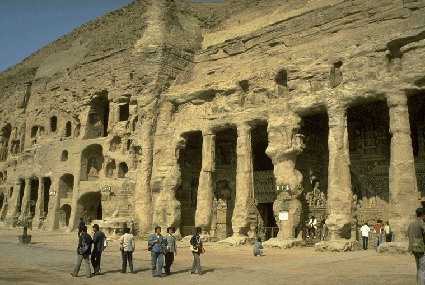

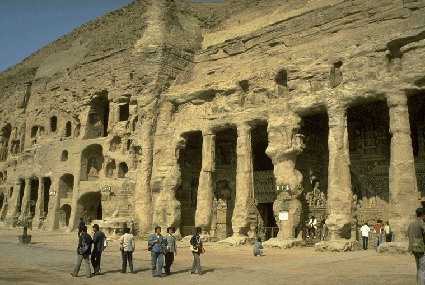

うんこう-せっくつ ウンカウセキ― 【雲崗石窟】

雲崗にある中国北魏(ホクギ)時代の石窟寺院。東西約1キロメートルにわたり,五三窟に五万一千体の仏像が現存。造営は北魏の滅亡後も唐代まで続いた。竜門・敦煌(トンコウ)とならぶ石窟寺院跡。

雲崗石窟(遠景)

[カラー図版]

[カラー図版]

[カラー図版]

[カラー図版]

うんこう-せん【運鉱船】🔗⭐🔉

うんこう-せん ウンクワウ― [0] 【運鉱船】

鉱石運搬船。

うんこう-にち【瘟 日】🔗⭐🔉

日】🔗⭐🔉

うんこう-にち ウンクワウ― [3] 【瘟 日】

陰陽道(オンヨウドウ)で,仏事・婿取り・嫁取りにはよく,灸(キユウ)を据えることは凶の日。瘟

日】

陰陽道(オンヨウドウ)で,仏事・婿取り・嫁取りにはよく,灸(キユウ)を据えることは凶の日。瘟 。

。

日】

陰陽道(オンヨウドウ)で,仏事・婿取り・嫁取りにはよく,灸(キユウ)を据えることは凶の日。瘟

日】

陰陽道(オンヨウドウ)で,仏事・婿取り・嫁取りにはよく,灸(キユウ)を据えることは凶の日。瘟 。

。

うんごう-むしゅう【雲合霧集】🔗⭐🔉

うんごう-むしゅう ウンガフムシフ [0] 【雲合霧集】

〔雲や霧が急激に生ずることから〕

一時に群がり集まること。

うんこく-とうがん【雲谷等顔】🔗⭐🔉

うんこく-とうがん 【雲谷等顔】

(1547-1618) 安土桃山時代の水墨画家。肥前の人。毛利家に仕え周防の雪舟の旧跡雲谷庵を再興。雄勁な筆法と大胆な構図で障屏画を描いた。雲谷派の祖。

うんこく-は【雲谷派】🔗⭐🔉

うんこく-は 【雲谷派】

日本画の一流派。雲谷等顔が雪舟の雲谷庵を再興,その画系を継承したためこの名がある。豪放な構図が特徴。萩市を中心に作品が残る。

うんご-じ【雲居寺】🔗⭐🔉

うんご-じ 【雲居寺】

(1)京都市東山区高台寺付近にあった天台宗の寺。837年,菅野真道の建立。1124年,瞻西(センザイ)が八丈の大阿弥陀像を造立するにおよび寺は隆盛をきわめたが,応仁の乱で廃滅した。八坂東院。くもいでら。

(2)中国河北省順天府房山県の南西にある寺。隋代,智苑の開創。智苑が煬帝(ヨウダイ)の皇后の援助により,房山の岩に刻経の業を興し,以来,明代までに大蔵経の半分以上を刻すにいたった。現在も無数の石経が残る。

うん-こん【雲根】🔗⭐🔉

うん-こん [0] 【雲根】

(1)雲の起こるところ。

(2)〔雲は山中に生ずるということから〕

山。

(3)〔雲は山の石の吐く息であるという考えから〕

山の岩や石。

うんこん-し【雲根志】🔗⭐🔉

うんこん-し 【雲根志】

博物書。木内石亭著。1773年(安永2)から1801年(享和1)にかけて三編一六巻を刊行。岩石や鉱物・化石・石器など約二〇〇〇品を分類して記載したもの。

うん-こん-どん【運根鈍】🔗⭐🔉

うん-こん-どん [1] 【運根鈍】

成功するためには,幸運と根気と,ねばり強さの三つが必要であるというたとえ。うんどんこん。

うん-ざ【運座】🔗⭐🔉

うん-ざ [0] 【運座】

(1)江戸時代後期の月並俳諧で,兼題のほかに席題によって句作し,宗匠の即点を受ける会。

(2)明治時代以降,連衆一同が一定の題で句を作り,優れた句を互選する会。膝回しと袋回しの二方法がある。伊藤松宇・正岡子規らが新しく定式化した。

うん-さい【運載】🔗⭐🔉

うん-さい [0] 【運載】

〔「うんざい」とも〕

舟や車に物を載せて運ぶこと。

うん-さい【雲彩】🔗⭐🔉

うん-さい [0] 【雲彩】

中国,清朝乾隆帝時代の磁器の模様。五色の釉(ウワグスリ)が雲のように入り乱れて虹(ニジ)のように見える。「―の皿」

うん-さい【雲際】🔗⭐🔉

うん-さい [0] 【雲際】

雲の果てるところ。はるかな天空。

うん-ざい🔗⭐🔉

うん-ざい

〔「有財餓鬼(ウザイガキ)」の略「有財」の転〕

人をののしっていう語。まぬけ。「やかましい―共/浄瑠璃・平家女護島」

うん-ざい【運材】🔗⭐🔉

うん-ざい [0] 【運材】

切り出して集めた木材を,集積地などに運ぶこと。「陸上―」「水上―」

うんさい-おり【雲斎織(り)】🔗⭐🔉

うんさい-おり [0] 【雲斎織(り)】

綾織りにした厚地の綿織物。特に,厚地のものは足袋の底に用いる。綾木綿。美作(ミマサカ)の人,雲斎の工夫という。うんさい。

うんざり🔗⭐🔉

うんざり [3] (副)スル

すっかり飽きていやになるさま。「雨続きで―だ」「長電話に―する」

うん-さん【雲桟】🔗⭐🔉

うん-さん [0] 【雲桟】

高くけわしい山中にあるかけはし。

うん-ざん【運算】🔗⭐🔉

うん-ざん [0] 【運算】 (名)スル

「演算」に同じ。

うん-ざん【雲山】🔗⭐🔉

うん-ざん [1] 【雲山】

雲のかかっている山。

うん(和英)🔗⭐🔉

うん【運】(和英)🔗⭐🔉

うんえい【運営】(和英)🔗⭐🔉

うんおう【蘊奥をきわめる】(和英)🔗⭐🔉

うんおう【蘊奥をきわめる】

master the secrets.

うんか【雲霞のような(に)】(和英)🔗⭐🔉

うんか【雲霞のような(に)】

swarms of (in swarms).

うんか【浮塵子】(和英)🔗⭐🔉

うんか【浮塵子】

《虫》a rice insect.

うんが【運河(を開く)】(和英)🔗⭐🔉

うんが【運河(を開く)】

(dig[cut,make,build]) a canal.→英和

パナマ(スエズ)運河 the Panama (Suez) Canal.

うんきゅう【運休】(和英)🔗⭐🔉

うんきゅう【運休】

suspension.→英和

〜になっているis suspended.

うんこう【運行】(和英)🔗⭐🔉

うんこう【運航】(和英)🔗⭐🔉

うんざり(和英)🔗⭐🔉

うんざり

〜する[嫌気がさす]be[get]sick[tired,weary];be disgusted;[退屈する]be bored.考えただけで〜する The mere idea makes me sick.

大辞林に「うん」で始まるの検索結果 1-99。もっと読み込む

〕

悉曇(シツタン)の最終の字音。口を閉じた音で,字音の最後に位置する。

〕

悉曇(シツタン)の最終の字音。口を閉じた音で,字音の最後に位置する。