複数辞典一括検索+![]()

![]()

はた-さはちろう【秦佐八郎】🔗⭐🔉

はた-さはちろう ―サハチラウ 【秦佐八郎】

(1873-1938) 細菌学者。島根県生まれ。慶大教授。ドイツのコッホ研究所で免疫学を学び,1910年エールリヒと共同で梅毒の化学療法剤サルバルサンを発見。

はた-の-かわかつ【秦河勝】🔗⭐🔉

はた-の-かわかつ ―カハカツ 【秦河勝】

推古朝の官人。聖徳太子に仕えた。603年太子の命で山城国葛野(カドノ)郡(太秦)に蜂岡寺(広隆寺)を建てたという。

バター butter

butter 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

バター [1]  butter

butter 牛乳から分離した脂肪分を練り固めた食品。パンに塗ったり,料理・製菓などに用いる。

牛乳から分離した脂肪分を練り固めた食品。パンに塗ったり,料理・製菓などに用いる。

butter

butter 牛乳から分離した脂肪分を練り固めた食品。パンに塗ったり,料理・製菓などに用いる。

牛乳から分離した脂肪分を練り固めた食品。パンに塗ったり,料理・製菓などに用いる。

バター-ナイフ butter knife

butter knife 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

バター-ナイフ [4]  butter knife

butter knife バターを塗るときに使う小型のナイフ。

バターを塗るときに使う小型のナイフ。

butter knife

butter knife バターを塗るときに使う小型のナイフ。

バターを塗るときに使う小型のナイフ。

バター-ピーナツ🔗⭐🔉

バター-ピーナツ [4]

〔バター-ピーナッツとも。和 butter+peanuts〕

渋皮を除いたピーナツを油で揚げ,食塩・バターなどで風味を加えたもの。

バター-ミルク buttermilk

buttermilk 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

バター-ミルク [4]  buttermilk

buttermilk バターをとったあとにできる上澄みの液体。乾燥して製菓・製パンの材料や飼料などにする。

バターをとったあとにできる上澄みの液体。乾燥して製菓・製パンの材料や飼料などにする。

buttermilk

buttermilk バターをとったあとにできる上澄みの液体。乾燥して製菓・製パンの材料や飼料などにする。

バターをとったあとにできる上澄みの液体。乾燥して製菓・製パンの材料や飼料などにする。

バター-ライス🔗⭐🔉

バター-ライス [4]

〔buttered rice〕

バターで炒めた米をブイヨンで炊き上げたもの。野菜料理に,または肉料理のつけ合わせに用いられる。

バター-ロール🔗⭐🔉

バター-ロール [4]

〔和 butter+roll〕

バターをたっぷり加えた生地を巻いて形作ったパン。

ばた-あし【ばた脚】🔗⭐🔉

ばた-あし [0][2] 【ばた脚】

水泳で,伸ばした両足を交互に上下させて水を打つこと。クロール泳法の足の使い方。

バターン Bataan

Bataan 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

バターン  Bataan

Bataan フィリピン,ルソン島のマニラ湾と南シナ海との間に突き出た半島。湾口にコレヒドール島がある。太平洋戦争における日米の激戦地。

フィリピン,ルソン島のマニラ湾と南シナ海との間に突き出た半島。湾口にコレヒドール島がある。太平洋戦争における日米の激戦地。

Bataan

Bataan フィリピン,ルソン島のマニラ湾と南シナ海との間に突き出た半島。湾口にコレヒドール島がある。太平洋戦争における日米の激戦地。

フィリピン,ルソン島のマニラ湾と南シナ海との間に突き出た半島。湾口にコレヒドール島がある。太平洋戦争における日米の激戦地。

ば-たい【馬体】🔗⭐🔉

ば-たい [0] 【馬体】

馬のからだ。

はた-いた【鰭板・端板】🔗⭐🔉

はた-いた [3][0] 【鰭板・端板】

壁・塀の羽目板に用いる板。また,その板を張った塀。

はた-いと【機糸】🔗⭐🔉

はた-いと [3] 【機糸】

機を織るのに用いる,経(タテ)・緯(ヨコ)の糸。

はた-いも【畑芋】🔗⭐🔉

はた-いも [0] 【畑芋】

サトイモの別名。

バタイユ Georges Bataille

Georges Bataille 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

バタイユ  Georges Bataille

Georges Bataille (1897-1962) フランスの思想家・作家。蕩尽や非生産的行為の中に聖性と至高性を見る思想を提唱。著「呪われた部分」「至高性」など。

(1897-1962) フランスの思想家・作家。蕩尽や非生産的行為の中に聖性と至高性を見る思想を提唱。著「呪われた部分」「至高性」など。

Georges Bataille

Georges Bataille (1897-1962) フランスの思想家・作家。蕩尽や非生産的行為の中に聖性と至高性を見る思想を提唱。著「呪われた部分」「至高性」など。

(1897-1962) フランスの思想家・作家。蕩尽や非生産的行為の中に聖性と至高性を見る思想を提唱。著「呪われた部分」「至高性」など。

はた-うち【畑打ち】🔗⭐🔉

はた-うち [0][4] 【畑打ち】 (名)スル

種まきの準備などのため,畑の土を掘り起こすこと。また,その人。[季]春。

はた-うり【旗売り】🔗⭐🔉

はた-うり [0] 【旗売り】 (名)スル

取引で,空売りをすること。旗。

はた-おさめ【旗納め】🔗⭐🔉

はた-おさめ ―ヲサメ [3] 【旗納め】

労働組合などで,年末に行う懇親会。

はた-おり【機織(り)】🔗⭐🔉

はた-おり [3][4] 【機織(り)】

(1)機で布を織ること。また,その人。

(2)「機織り虫」に同じ。[季]秋。「虫は…―,われから/枕草子 43」

はたおり-ひめ【機織(り)姫】🔗⭐🔉

はたおり-ひめ [4] 【機織(り)姫】

織女星(シヨクジヨセイ)の異名。

はたおり-め【機織(り)女】🔗⭐🔉

はたおり-め [4] 【機織(り)女】

(1)機を織る女。

(2)キリギリスの古名。はたおり。

はたおる-むし【機織る虫】🔗⭐🔉

はたおる-むし 【機織る虫】

「機織り虫」に同じ。

はたき-こみ【叩き込み】🔗⭐🔉

はたき-こみ [0] 【叩き込み】

相撲の決まり手の一。低い体勢で出てくる相手を,体を開いて首筋・肩などをたたいて前へ倒す技。

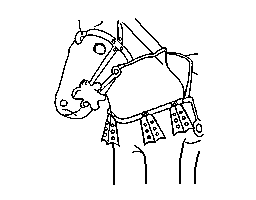

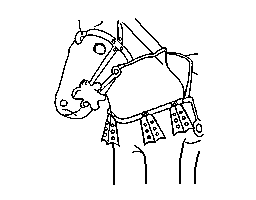

ば-たく【馬鐸】🔗⭐🔉

ば-たく [0] 【馬鐸】

馬具の一。扁平な筒形の内部に舌(ゼツ)を下げた青銅器。胸繋(ムナガイ)などにつけ,馬の歩みで鳴る。中国の殷(イン)代から見られ,朝鮮・日本に伝わる。馬鈴。

馬鐸

[図]

[図]

[図]

[図]

ばた-くさ🔗⭐🔉

ばた-くさ (副)

あわただしく事をするさま。ばたばた。「―と働きてから,何のかひなし/浮世草子・胸算用 4」

バタ-くさ・い【―臭い】🔗⭐🔉

バタ-くさ・い [4] 【―臭い】 (形)

〔バタはバターの意〕

西洋風な感じがする。また,西洋かぶれしている。「―・い表現」「―・い顔立ち」

[派生] ――さ(名)

はたけ-いね【畑稲】🔗⭐🔉

はたけ-いね [4] 【畑稲】

陸稲(オカボ)の異名。

はたけ-いも【畑芋】🔗⭐🔉

はたけ-いも [0][3] 【畑芋】

里芋の異名。はたいも。

はたけ-すいれん【畑水練】🔗⭐🔉

はたけ-すいれん [4] 【畑水練】

(畑の中で水泳の練習をするように)実際の役には立たない練習。畳水練。

はたけ-みち【畑道】🔗⭐🔉

はたけ-みち [3] 【畑道】

畑の間を通っている道。はたみち。

はたけ-もの【畑物】🔗⭐🔉

はたけ-もの [0] 【畑物】

畑で栽培する作物。

はたけなか【畠中】🔗⭐🔉

はたけなか 【畠中】

姓氏の一。

はたけなか-かんさい【畠中観斎】🔗⭐🔉

はたけなか-かんさい ―クワンサイ 【畠中観斎】

⇒銅脈先生(ドウミヤクセンセイ)

はたけやま【畠山】🔗⭐🔉

はたけやま 【畠山】

姓氏の一。

(1)桓武平氏。村岡良文の子孫で秩父地方に拠点を置いた。

(2)清和源氏。足利氏の支族。室町幕府三管領家の一。

はたけやま-よしなり【畠山義就】🔗⭐🔉

はたけやま-よしなり 【畠山義就】

(?-1490) 室町中期の武将。持国の子。持国の養子政長と家督を争う。一時,政長に追われて各地に逃れたが,のち山名宗全の支援を得て反撃,応仁の乱の発端をつくった。

はた-さく【畑作】🔗⭐🔉

はた-さく [0] 【畑作】

畑に作物を作ること。また,その作物。

はた-さし【旗指・旗差】🔗⭐🔉

はた-さし [4] 【旗指・旗差】

(1)戦場で,大将の旗印を持つ侍。馬に乗って先頭を進む。旗手。旗持ち。

(2)「旗指物」の略。

はた-さしもの【旗指物】🔗⭐🔉

はた-さしもの [4][3] 【旗指物】

昔,鎧(ヨロイ)の背中にさして戦場で目印とした小旗。はたさし。

はたし-まなこ【果(た)し眼】🔗⭐🔉

はたし-まなこ [4] 【果(た)し眼】

果たし合いをするような鋭い目付き。「切歯して,扼腕(ヤクワン)して,―になつて/平凡(四迷)」

はたせる-かな【果(た)せる哉】🔗⭐🔉

はたせる-かな [3] 【果(た)せる哉】 (副)

思ったとおり。はたして。「この無謀な計画は―失敗に終わった」

ば-たち【場立ち】🔗⭐🔉

ば-たち [0] 【場立ち】

〔「ばだち」とも〕

証券取引所・商品取引所で,会員会社から立ち会い場に派遣されて売買をする人。手振り。

ばた-つ・く🔗⭐🔉

ばた-つ・く [0] (動カ五[四])

ばたばた音をたてる。また,落ち着きなく動き回る。「風で戸が―・いている」

ばたっ-と🔗⭐🔉

ばたっ-と [2] (副)

(1)重い物が倒れたり落ちたりする音を表す語。「―倒れた」

(2)続いていたことが,急に途切れるさま。「客足が―とだえた」

はたて【果たて・極・尽】🔗⭐🔉

はたて 【果たて・極・尽】

端。はし。はて。「国の―に咲きにける桜の花の/万葉 1429」

はた-とせ【二十歳】🔗⭐🔉

はた-とせ [2] 【二十歳】

20年。

はた-なか【畑中】🔗⭐🔉

はた-なか [0] 【畑中】

畑の中。また,畑に囲まれたところ。

はたの-せいいち【波多野精一】🔗⭐🔉

はたの-せいいち 【波多野精一】

(1877-1950) 哲学者。長野県生まれ。ケーベルに師事。京大で宗教学を講じ,宗教哲学の基礎を築いた。著「西洋哲学史要」「宗教哲学」「時と永遠」など。

ばた-ばた🔗⭐🔉

ばた-ばた

■一■ [1] (副)スル

(1)物が風にあおられたり,続けて当たったりして立てる音を表す語。「木戸が風で―する」「立ててあった本が―(と)倒れる」

(2)鳥が羽ばたく音や人が手足を忙しく動かして立てる音を表す語。「廊下を―(と)走る」

(3)何度も引き続いて起こるさま。事態が急速に進行するさま。「話が―とまとまった」

(4)忙しいさま。落ち着かないさま。「お祭りの準備で―している」

■二■ [0] (名)

(1)オートバイ・オート三輪などの俗称。

(2)歌舞伎で,駆け足・早足を強調するときの付(ツケ)の打ち方。

バタビア Batavia

Batavia 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

バタビア  Batavia

Batavia インドネシアの首都ジャカルタのオランダ領時代の呼称。1602年からオランダ東インド会社の拠点となる。バタビヤ。

インドネシアの首都ジャカルタのオランダ領時代の呼称。1602年からオランダ東インド会社の拠点となる。バタビヤ。

Batavia

Batavia インドネシアの首都ジャカルタのオランダ領時代の呼称。1602年からオランダ東インド会社の拠点となる。バタビヤ。

インドネシアの首都ジャカルタのオランダ領時代の呼称。1602年からオランダ東インド会社の拠点となる。バタビヤ。

バタビア-しんぶん【―新聞】🔗⭐🔉

バタビア-しんぶん 【―新聞】

「官板バタビヤ新聞」の略。

バタフライ butterfly

butterfly 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

バタフライ [1][3]  butterfly

butterfly 〔蝶(チヨウ)の意〕

(1)泳法の一。両腕で同時に水をかき,足はドルフィン-キックを用いる。平泳ぎから独立した泳法。蝶の飛ぶ形に似ることからいう。

(2)ヌード-ダンサーの恥部をおおう蝶形の小さな布片。

〔蝶(チヨウ)の意〕

(1)泳法の一。両腕で同時に水をかき,足はドルフィン-キックを用いる。平泳ぎから独立した泳法。蝶の飛ぶ形に似ることからいう。

(2)ヌード-ダンサーの恥部をおおう蝶形の小さな布片。

butterfly

butterfly 〔蝶(チヨウ)の意〕

(1)泳法の一。両腕で同時に水をかき,足はドルフィン-キックを用いる。平泳ぎから独立した泳法。蝶の飛ぶ形に似ることからいう。

(2)ヌード-ダンサーの恥部をおおう蝶形の小さな布片。

〔蝶(チヨウ)の意〕

(1)泳法の一。両腕で同時に水をかき,足はドルフィン-キックを用いる。平泳ぎから独立した泳法。蝶の飛ぶ形に似ることからいう。

(2)ヌード-ダンサーの恥部をおおう蝶形の小さな布片。

はた-ふり【旗振り】🔗⭐🔉

はた-ふり [4][3] 【旗振り】

(1)合図などのために旗を振ること。また,その人。

(2)ある事柄を推進すべく率先して周囲に呼びかけること。音頭取り。「後援会設立の―役」

はた-ほこ【幢・幡幢】🔗⭐🔉

はた-ほこ [0] 【幢・幡幢】

〔「はたぼこ」とも〕

法会(ホウエ)などで寺の庭に立てる小さい旗を先につけたほこ。どう。

はた-また【将又】🔗⭐🔉

はた-また [1] 【将又】 (接続)

それともまた。あるいは。「鳥か飛行機か,― UFO か」

はた-みち【畑道】🔗⭐🔉

はた-みち [2] 【畑道】

「はたけみち(畑道)」に同じ。

はた-め【傍目】🔗⭐🔉

はた-め [0] 【傍目】

当事者以外の人がそばから見た感じ。他人の目。「―にも気の毒なほどおちこんでいる」

はた-めいわく【傍迷惑】🔗⭐🔉

はた-めいわく [3] 【傍迷惑】 (名・形動)[文]ナリ

そばの人の迷惑になる・こと(さま)。「まったく―な話だ」

はた-もち【旗持(ち)】🔗⭐🔉

はた-もち [4][3] 【旗持(ち)】

旗を持つ役目。はたさし。旗手。

はた-もと【旗本】🔗⭐🔉

はた-もと [0] 【旗本】

(1)軍陣で大将のいる所。本陣。本営。

(2)大将の近くにあってこれを護衛する家臣団。麾下(キカ)。

(3)江戸時代,将軍直属の家臣のうち,禄高一万石以下で御目見(オメミエ)以上の格式を有する者。御目見以下の御家人とあわせて直参(ジキサン)という。

はたもと-はちまんき【旗本八万騎】🔗⭐🔉

はたもと-はちまんき [7][0] 【旗本八万騎】

徳川将軍家の旗本の数を称したもの。旗本は,実際には五千を少し上回る程度であったが,御家人と陪臣を含めれば,約八万騎であった。

はたや-はた【将や将】🔗⭐🔉

はたや-はた 【将や将】

ひょっとして。万一。もしや。「痩(ヤ)す痩すも生けらばあらむを―鰻(ムナギ)を捕ると川に流るな/万葉 3854」

ばた-や【ばた屋】🔗⭐🔉

ばた-や [2] 【ばた屋】

屑(クズ)拾い。廃品回収業者。

はたらか・せる【働かせる】🔗⭐🔉

はたらか・せる [0] 【働かせる】 (動サ下一)[文]サ下二 はたらか・す

「働かす」に同じ。「想像力を―・せる」「知恵を―・せる」

はたらき-かけ【働き掛け】🔗⭐🔉

はたらき-かけ [0] 【働き掛け】

働きかけること。「停戦の―をする」

ばたり🔗⭐🔉

ばたり [2][3] (副)

(1)重い物が倒れるときの鈍い音を表す語。ばたん。「―とその場に倒れる」

(2)戸などをあけたてする音を表す語。ばたん。「ドアを―と閉める」

(3)急に途切れるさま。「風が―と止んだ」

バタリー-しいく【―飼育】🔗⭐🔉

バタリー-しいく [5] 【―飼育】

〔battery〕

養鶏で,産卵だけを目的に間仕切りした一連の鶏舎を積み重ね,その中で鶏を飼う方法。

→平(ヒラ)飼い

はた-りす【畑栗鼠】🔗⭐🔉

はた-りす [0] 【畑栗鼠】

リスの一種。体長約20センチメートル。リス類としては尾・四肢・耳が短い。平原の砂地に穴を掘ってすむ。中国からヨーロッパ東部にかけて分布する。

はた・る【徴る】🔗⭐🔉

はた・る 【徴る】 (動ラ四)

催促する。促し責める。また,とりたてる。「その兄,あながちに乞ひ―・りき/古事記(上訓)」

ばたん【巴旦】🔗⭐🔉

ばたん [0] 【巴旦】

オウム目オウム科のコバタン・キバタン・オオバタンらの鳥。飼い鳥として人気のある種が多いが,原産地では絶滅が危惧される種もある。

ばたん🔗⭐🔉

ばたん [2] (副)

(1)「ばたり{(1)}」に同じ。「―と倒れる」

(2)「ばたり{(2)}」に同じ。「―とドアを閉める」

ばたあし【ばた足】(和英)🔗⭐🔉

ばたあし【ばた足】

the thrash.→英和

ばたばた(和英)🔗⭐🔉

バタフライ(和英)🔗⭐🔉

バタフライ

the butterfly stroke (水泳の).

大辞林に「ばた」で始まるの検索結果 1-76。