複数辞典一括検索+![]()

![]()

えん【円】🔗⭐🔉

えん  ン [1] 【円】

(1)まるいこと。また,そのもの。まる。「―を描く」

(2)〔数〕 一平面上で定まった一点(中心)から一定の距離にある点全体からなる図形。円周。また,これに囲まれた平面の部分。

(3)1871年(明治4)に制定された日本の貨幣の単位。一円は一〇〇銭。

ン [1] 【円】

(1)まるいこと。また,そのもの。まる。「―を描く」

(2)〔数〕 一平面上で定まった一点(中心)から一定の距離にある点全体からなる図形。円周。また,これに囲まれた平面の部分。

(3)1871年(明治4)に制定された日本の貨幣の単位。一円は一〇〇銭。

ン [1] 【円】

(1)まるいこと。また,そのもの。まる。「―を描く」

(2)〔数〕 一平面上で定まった一点(中心)から一定の距離にある点全体からなる図形。円周。また,これに囲まれた平面の部分。

(3)1871年(明治4)に制定された日本の貨幣の単位。一円は一〇〇銭。

ン [1] 【円】

(1)まるいこと。また,そのもの。まる。「―を描く」

(2)〔数〕 一平面上で定まった一点(中心)から一定の距離にある点全体からなる図形。円周。また,これに囲まれた平面の部分。

(3)1871年(明治4)に制定された日本の貨幣の単位。一円は一〇〇銭。

えんい【円位】🔗⭐🔉

えんい  ン

ン 【円位】

西行(サイギヨウ)の法名。

【円位】

西行(サイギヨウ)の法名。

ン

ン 【円位】

西行(サイギヨウ)の法名。

【円位】

西行(サイギヨウ)の法名。

えん-うんどう【円運動】🔗⭐🔉

えん-うんどう  ン― [3] 【円運動】

円周上を回る運動。等速円運動のときは常に円の中心に向かう向心力が働く。

ン― [3] 【円運動】

円周上を回る運動。等速円運動のときは常に円の中心に向かう向心力が働く。

ン― [3] 【円運動】

円周上を回る運動。等速円運動のときは常に円の中心に向かう向心力が働く。

ン― [3] 【円運動】

円周上を回る運動。等速円運動のときは常に円の中心に向かう向心力が働く。

えん-か【円価】🔗⭐🔉

えん-か  ン― [1] 【円価】

円の価値。日本円と外国貨幣との交換価値。

ン― [1] 【円価】

円の価値。日本円と外国貨幣との交換価値。

ン― [1] 【円価】

円の価値。日本円と外国貨幣との交換価値。

ン― [1] 【円価】

円の価値。日本円と外国貨幣との交換価値。

えん-か【円貨】🔗⭐🔉

えん-か  ンクワ [1] 【円貨】

日本の円単位の貨幣。

ンクワ [1] 【円貨】

日本の円単位の貨幣。

ンクワ [1] 【円貨】

日本の円単位の貨幣。

ンクワ [1] 【円貨】

日本の円単位の貨幣。

えんか-てがた【円貨手形】🔗⭐🔉

えんか-てがた  ンクワ― [4] 【円貨手形】

手形面の記載金額が円単位で表示されている外国為替(カワセ)手形。円為替。

⇔外貨手形

ンクワ― [4] 【円貨手形】

手形面の記載金額が円単位で表示されている外国為替(カワセ)手形。円為替。

⇔外貨手形

ンクワ― [4] 【円貨手形】

手形面の記載金額が円単位で表示されている外国為替(カワセ)手形。円為替。

⇔外貨手形

ンクワ― [4] 【円貨手形】

手形面の記載金額が円単位で表示されている外国為替(カワセ)手形。円為替。

⇔外貨手形

えん-がい【円蓋】🔗⭐🔉

えん-がい  ン― [0] 【円蓋】

半球形の屋根。ドーム。

ン― [0] 【円蓋】

半球形の屋根。ドーム。

ン― [0] 【円蓋】

半球形の屋根。ドーム。

ン― [0] 【円蓋】

半球形の屋根。ドーム。

えん-がく【円覚】🔗⭐🔉

えん-がく  ン― [0] 【円覚】

〔仏〕 完全な悟り。

ン― [0] 【円覚】

〔仏〕 完全な悟り。

ン― [0] 【円覚】

〔仏〕 完全な悟り。

ン― [0] 【円覚】

〔仏〕 完全な悟り。

えんがく-きょう【円覚経】🔗⭐🔉

えんがく-きょう  ン―キヤウ 【円覚経】

円覚を主題とする仏教経典の名称。中国選述の偽経かといわれるが,禅宗などで多く用いられた。

ン―キヤウ 【円覚経】

円覚を主題とする仏教経典の名称。中国選述の偽経かといわれるが,禅宗などで多く用いられた。

ン―キヤウ 【円覚経】

円覚を主題とする仏教経典の名称。中国選述の偽経かといわれるが,禅宗などで多く用いられた。

ン―キヤウ 【円覚経】

円覚を主題とする仏教経典の名称。中国選述の偽経かといわれるが,禅宗などで多く用いられた。

えんがく-じ【円覚寺】🔗⭐🔉

えんがく-じ  ンガク― 【円覚寺】

鎌倉市にある臨済宗円覚寺派の大本山。山号,瑞鹿山。鎌倉五山の第二位。1282年北条時宗が創建。開山は宋僧無学祖元。鎌倉時代の代表的な禅宗寺院で,特に禅宗様建築の舎利殿(国宝)は有名。

ンガク― 【円覚寺】

鎌倉市にある臨済宗円覚寺派の大本山。山号,瑞鹿山。鎌倉五山の第二位。1282年北条時宗が創建。開山は宋僧無学祖元。鎌倉時代の代表的な禅宗寺院で,特に禅宗様建築の舎利殿(国宝)は有名。

ンガク― 【円覚寺】

鎌倉市にある臨済宗円覚寺派の大本山。山号,瑞鹿山。鎌倉五山の第二位。1282年北条時宗が創建。開山は宋僧無学祖元。鎌倉時代の代表的な禅宗寺院で,特に禅宗様建築の舎利殿(国宝)は有名。

ンガク― 【円覚寺】

鎌倉市にある臨済宗円覚寺派の大本山。山号,瑞鹿山。鎌倉五山の第二位。1282年北条時宗が創建。開山は宋僧無学祖元。鎌倉時代の代表的な禅宗寺院で,特に禅宗様建築の舎利殿(国宝)は有名。

えんがくじ-は【円覚寺派】🔗⭐🔉

えんがくじ-は  ンガク― 【円覚寺派】

臨済宗の一派。無学祖元を派祖とする。

ンガク― 【円覚寺派】

臨済宗の一派。無学祖元を派祖とする。

ンガク― 【円覚寺派】

臨済宗の一派。無学祖元を派祖とする。

ンガク― 【円覚寺派】

臨済宗の一派。無学祖元を派祖とする。

えん-かつ【円滑】🔗⭐🔉

えん-かつ  ンクワツ [0] 【円滑】 (名・形動)[文]ナリ

(1)言行が角立たず,なめらかな・こと(さま)。「―な人柄」

(2)物事がすらすらと滞りなく運ぶ・こと(さま)。「交渉が―に運ぶ」「工事の―な進行をはかる」

[派生] ――さ(名)

ンクワツ [0] 【円滑】 (名・形動)[文]ナリ

(1)言行が角立たず,なめらかな・こと(さま)。「―な人柄」

(2)物事がすらすらと滞りなく運ぶ・こと(さま)。「交渉が―に運ぶ」「工事の―な進行をはかる」

[派生] ――さ(名)

ンクワツ [0] 【円滑】 (名・形動)[文]ナリ

(1)言行が角立たず,なめらかな・こと(さま)。「―な人柄」

(2)物事がすらすらと滞りなく運ぶ・こと(さま)。「交渉が―に運ぶ」「工事の―な進行をはかる」

[派生] ――さ(名)

ンクワツ [0] 【円滑】 (名・形動)[文]ナリ

(1)言行が角立たず,なめらかな・こと(さま)。「―な人柄」

(2)物事がすらすらと滞りなく運ぶ・こと(さま)。「交渉が―に運ぶ」「工事の―な進行をはかる」

[派生] ――さ(名)

えん-かわせ【円為替】🔗⭐🔉

えん-かわせ  ンカハセ [3] 【円為替】

円建ての外国為替。

ンカハセ [3] 【円為替】

円建ての外国為替。

ンカハセ [3] 【円為替】

円建ての外国為替。

ンカハセ [3] 【円為替】

円建ての外国為替。

えん-かん【円環】🔗⭐🔉

えん-かん  ンクワン [0] 【円環】

まるくつながった輪。「―構造」

ンクワン [0] 【円環】

まるくつながった輪。「―構造」

ンクワン [0] 【円環】

まるくつながった輪。「―構造」

ンクワン [0] 【円環】

まるくつながった輪。「―構造」

えん-かんすう【円関数】🔗⭐🔉

えん-かんすう  ンクワンスウ [3] 【円関数】

⇒三角関数(サンカクカンスウ)

ンクワンスウ [3] 【円関数】

⇒三角関数(サンカクカンスウ)

ンクワンスウ [3] 【円関数】

⇒三角関数(サンカクカンスウ)

ンクワンスウ [3] 【円関数】

⇒三角関数(サンカクカンスウ)

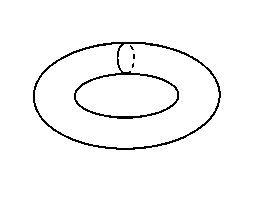

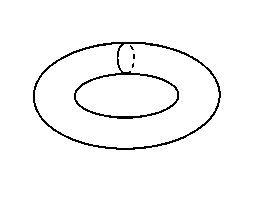

えんかん-めん【円環面】🔗⭐🔉

えんかん-めん  ンクワン― [3] 【円環面】

〔数〕 平面上に円 C と,C と交わらない直線

ンクワン― [3] 【円環面】

〔数〕 平面上に円 C と,C と交わらない直線  があって,

があって, を軸として円 C を回転したとき,作られる図形の表面。輪環面(リンカンメン)。トーラス。

円環面

を軸として円 C を回転したとき,作られる図形の表面。輪環面(リンカンメン)。トーラス。

円環面

[図]

[図]

ンクワン― [3] 【円環面】

〔数〕 平面上に円 C と,C と交わらない直線

ンクワン― [3] 【円環面】

〔数〕 平面上に円 C と,C と交わらない直線  があって,

があって, を軸として円 C を回転したとき,作られる図形の表面。輪環面(リンカンメン)。トーラス。

円環面

を軸として円 C を回転したとき,作られる図形の表面。輪環面(リンカンメン)。トーラス。

円環面

[図]

[図]

えんきかっぽう【円機活法】🔗⭐🔉

えんきかっぽう  ンキクワツパフ 【円機活法】

中国,明代の作詩用の辞書。二四巻。天文・地理など四四部門からなり,故事成語などを分類編集したもの。明の楊淙著とも王世貞編とも伝えられる。円機詩学活法全書。

ンキクワツパフ 【円機活法】

中国,明代の作詩用の辞書。二四巻。天文・地理など四四部門からなり,故事成語などを分類編集したもの。明の楊淙著とも王世貞編とも伝えられる。円機詩学活法全書。

ンキクワツパフ 【円機活法】

中国,明代の作詩用の辞書。二四巻。天文・地理など四四部門からなり,故事成語などを分類編集したもの。明の楊淙著とも王世貞編とも伝えられる。円機詩学活法全書。

ンキクワツパフ 【円機活法】

中国,明代の作詩用の辞書。二四巻。天文・地理など四四部門からなり,故事成語などを分類編集したもの。明の楊淙著とも王世貞編とも伝えられる。円機詩学活法全書。

えん-きゅう【円丘】🔗⭐🔉

えん-きゅう  ンキウ [0] 【円丘】

(1)頂の丸い,なだらかな丘。

(2)円形の塚(ツカ)。円形の陵墓。

(3)古代中国で,天子が冬至に天をまつるとき,天をかたどって円く築く壇。

ンキウ [0] 【円丘】

(1)頂の丸い,なだらかな丘。

(2)円形の塚(ツカ)。円形の陵墓。

(3)古代中国で,天子が冬至に天をまつるとき,天をかたどって円く築く壇。

ンキウ [0] 【円丘】

(1)頂の丸い,なだらかな丘。

(2)円形の塚(ツカ)。円形の陵墓。

(3)古代中国で,天子が冬至に天をまつるとき,天をかたどって円く築く壇。

ンキウ [0] 【円丘】

(1)頂の丸い,なだらかな丘。

(2)円形の塚(ツカ)。円形の陵墓。

(3)古代中国で,天子が冬至に天をまつるとき,天をかたどって円く築く壇。

えん-きゅう【円球】🔗⭐🔉

えん-きゅう  ンキウ [0] 【円球】

まるいたま。球(キユウ)。

ンキウ [0] 【円球】

まるいたま。球(キユウ)。

ンキウ [0] 【円球】

まるいたま。球(キユウ)。

ンキウ [0] 【円球】

まるいたま。球(キユウ)。

えん-きょう【円鏡】🔗⭐🔉

えん-きょう  ンキヤウ [0] 【円鏡】

(1)円形の鏡。

(2)鏡餅。[日葡]

ンキヤウ [0] 【円鏡】

(1)円形の鏡。

(2)鏡餅。[日葡]

ンキヤウ [0] 【円鏡】

(1)円形の鏡。

(2)鏡餅。[日葡]

ンキヤウ [0] 【円鏡】

(1)円形の鏡。

(2)鏡餅。[日葡]

えん-ぎょう【円教】🔗⭐🔉

えん-ぎょう  ンゲウ [0][1] 【円教】

〔仏〕 完全・円満な究極の教え。天台宗では主に法華経の教えを,華厳宗では華厳経の教えを,台密では大日経の教えを,浄土真宗では本願一乗の他力の教えをいう。

ンゲウ [0][1] 【円教】

〔仏〕 完全・円満な究極の教え。天台宗では主に法華経の教えを,華厳宗では華厳経の教えを,台密では大日経の教えを,浄土真宗では本願一乗の他力の教えをいう。

ンゲウ [0][1] 【円教】

〔仏〕 完全・円満な究極の教え。天台宗では主に法華経の教えを,華厳宗では華厳経の教えを,台密では大日経の教えを,浄土真宗では本願一乗の他力の教えをいう。

ンゲウ [0][1] 【円教】

〔仏〕 完全・円満な究極の教え。天台宗では主に法華経の教えを,華厳宗では華厳経の教えを,台密では大日経の教えを,浄土真宗では本願一乗の他力の教えをいう。

えんきょう-じ【円教寺】🔗⭐🔉

えんきょう-じ  ンケウ― 【円教寺】

兵庫県姫路市にある天台宗の寺。山号,書写山。966年性空の開山。花山天皇の宣によって勅願寺となり,天皇・公卿・将軍らの崇敬をうけ,一時は西の比叡山と称される盛況を呈した。西国三十三所の第二七番霊場。書写寺。

ンケウ― 【円教寺】

兵庫県姫路市にある天台宗の寺。山号,書写山。966年性空の開山。花山天皇の宣によって勅願寺となり,天皇・公卿・将軍らの崇敬をうけ,一時は西の比叡山と称される盛況を呈した。西国三十三所の第二七番霊場。書写寺。

ンケウ― 【円教寺】

兵庫県姫路市にある天台宗の寺。山号,書写山。966年性空の開山。花山天皇の宣によって勅願寺となり,天皇・公卿・将軍らの崇敬をうけ,一時は西の比叡山と称される盛況を呈した。西国三十三所の第二七番霊場。書写寺。

ンケウ― 【円教寺】

兵庫県姫路市にある天台宗の寺。山号,書写山。966年性空の開山。花山天皇の宣によって勅願寺となり,天皇・公卿・将軍らの崇敬をうけ,一時は西の比叡山と称される盛況を呈した。西国三十三所の第二七番霊場。書写寺。

えんくう【円空】🔗⭐🔉

えんくう  ンクウ 【円空】

(1632-1695) 江戸前期の僧侶。美濃の人。関東・東北・北海道を行脚し布教した。その間,一二万体の造像を願ったといわれ,鑿(ノミ)で荒く彫るだけという独特な彫法で多くの仏像を残した。

ンクウ 【円空】

(1632-1695) 江戸前期の僧侶。美濃の人。関東・東北・北海道を行脚し布教した。その間,一二万体の造像を願ったといわれ,鑿(ノミ)で荒く彫るだけという独特な彫法で多くの仏像を残した。

ンクウ 【円空】

(1632-1695) 江戸前期の僧侶。美濃の人。関東・東北・北海道を行脚し布教した。その間,一二万体の造像を願ったといわれ,鑿(ノミ)で荒く彫るだけという独特な彫法で多くの仏像を残した。

ンクウ 【円空】

(1632-1695) 江戸前期の僧侶。美濃の人。関東・東北・北海道を行脚し布教した。その間,一二万体の造像を願ったといわれ,鑿(ノミ)で荒く彫るだけという独特な彫法で多くの仏像を残した。

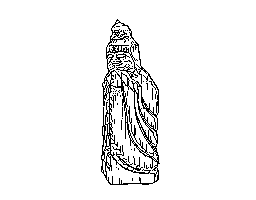

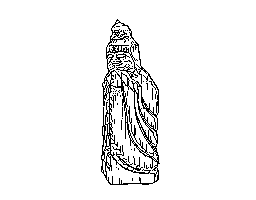

えんくう-ぶつ【円空仏】🔗⭐🔉

えんくう-ぶつ  ンクウ― [3] 【円空仏】

円空がつくった木彫りの仏像。現在二千数百体が確認されている。

円空仏

ンクウ― [3] 【円空仏】

円空がつくった木彫りの仏像。現在二千数百体が確認されている。

円空仏

[図]

[図]

ンクウ― [3] 【円空仏】

円空がつくった木彫りの仏像。現在二千数百体が確認されている。

円空仏

ンクウ― [3] 【円空仏】

円空がつくった木彫りの仏像。現在二千数百体が確認されている。

円空仏

[図]

[図]

えん-グラフ【円―】🔗⭐🔉

えん-グラフ  ン― [3] 【円―】

(1)円を半径によって分割し,その面積によって全体に対する各部分の内訳を表すようにした図表。扇形グラフ。パイグラフ。

(2)数量の大小を比較するのに,大小種々の円で表したグラフ。

ン― [3] 【円―】

(1)円を半径によって分割し,その面積によって全体に対する各部分の内訳を表すようにした図表。扇形グラフ。パイグラフ。

(2)数量の大小を比較するのに,大小種々の円で表したグラフ。

ン― [3] 【円―】

(1)円を半径によって分割し,その面積によって全体に対する各部分の内訳を表すようにした図表。扇形グラフ。パイグラフ。

(2)数量の大小を比較するのに,大小種々の円で表したグラフ。

ン― [3] 【円―】

(1)円を半径によって分割し,その面積によって全体に対する各部分の内訳を表すようにした図表。扇形グラフ。パイグラフ。

(2)数量の大小を比較するのに,大小種々の円で表したグラフ。

えん-けい【円形】🔗⭐🔉

えん-けい  ン― [0] 【円形】

円の形。まるい形。

ン― [0] 【円形】

円の形。まるい形。

ン― [0] 【円形】

円の形。まるい形。

ン― [0] 【円形】

円の形。まるい形。

えんけい-げきじょう【円形劇場】🔗⭐🔉

えんけい-げきじょう  ン―ヂヤウ [5] 【円形劇場】

(1)古代ローマの劇場形式の一。スポーツ試合や猛獣との格闘などを見せるための円形または楕円形の建造物。中央に競技場があり,観客席はこれを取り巻いて階段式に作られている。ローマのコロセウムが有名。

(2)舞台の四方に観客席を設けた劇場の形式。

ン―ヂヤウ [5] 【円形劇場】

(1)古代ローマの劇場形式の一。スポーツ試合や猛獣との格闘などを見せるための円形または楕円形の建造物。中央に競技場があり,観客席はこれを取り巻いて階段式に作られている。ローマのコロセウムが有名。

(2)舞台の四方に観客席を設けた劇場の形式。

ン―ヂヤウ [5] 【円形劇場】

(1)古代ローマの劇場形式の一。スポーツ試合や猛獣との格闘などを見せるための円形または楕円形の建造物。中央に競技場があり,観客席はこれを取り巻いて階段式に作られている。ローマのコロセウムが有名。

(2)舞台の四方に観客席を設けた劇場の形式。

ン―ヂヤウ [5] 【円形劇場】

(1)古代ローマの劇場形式の一。スポーツ試合や猛獣との格闘などを見せるための円形または楕円形の建造物。中央に競技場があり,観客席はこれを取り巻いて階段式に作られている。ローマのコロセウムが有名。

(2)舞台の四方に観客席を設けた劇場の形式。

えんけい-だつもうしょう【円形脱毛症】🔗⭐🔉

えんけい-だつもうしょう  ン―シヤウ [0] 【円形脱毛症】

頭部の一部が円形状に脱毛する皮膚疾患。自律神経障害・アレルギー・栄養障害などによるといわれる。円形禿髪(トクハツ)。台湾坊主。

ン―シヤウ [0] 【円形脱毛症】

頭部の一部が円形状に脱毛する皮膚疾患。自律神経障害・アレルギー・栄養障害などによるといわれる。円形禿髪(トクハツ)。台湾坊主。

ン―シヤウ [0] 【円形脱毛症】

頭部の一部が円形状に脱毛する皮膚疾患。自律神経障害・アレルギー・栄養障害などによるといわれる。円形禿髪(トクハツ)。台湾坊主。

ン―シヤウ [0] 【円形脱毛症】

頭部の一部が円形状に脱毛する皮膚疾患。自律神経障害・アレルギー・栄養障害などによるといわれる。円形禿髪(トクハツ)。台湾坊主。

えんけい-どうぶつ【円形動物】🔗⭐🔉

えんけい-どうぶつ  ン― [5] 【円形動物】

⇒線形動物(センケイドウブツ)

ン― [5] 【円形動物】

⇒線形動物(センケイドウブツ)

ン― [5] 【円形動物】

⇒線形動物(センケイドウブツ)

ン― [5] 【円形動物】

⇒線形動物(センケイドウブツ)

えんげつ【円月】🔗⭐🔉

えんげつ  ンゲツ 【円月】

⇒中巌(チユウガン)円月

ンゲツ 【円月】

⇒中巌(チユウガン)円月

ンゲツ 【円月】

⇒中巌(チユウガン)円月

ンゲツ 【円月】

⇒中巌(チユウガン)円月

えん-こう【円光】🔗⭐🔉

えん-こう  ンクワウ [0] 【円光】

(1)円形の光。月や日の光。[日葡]

(2)仏・菩薩の頭頂の後ろから放つ円輪の光明。後光(ゴコウ)。

ンクワウ [0] 【円光】

(1)円形の光。月や日の光。[日葡]

(2)仏・菩薩の頭頂の後ろから放つ円輪の光明。後光(ゴコウ)。

ンクワウ [0] 【円光】

(1)円形の光。月や日の光。[日葡]

(2)仏・菩薩の頭頂の後ろから放つ円輪の光明。後光(ゴコウ)。

ンクワウ [0] 【円光】

(1)円形の光。月や日の光。[日葡]

(2)仏・菩薩の頭頂の後ろから放つ円輪の光明。後光(ゴコウ)。

えんこうじ-ばん【円光寺版】🔗⭐🔉

えんこうじ-ばん  ンクワウジ― 【円光寺版】

⇒伏見版(フシミバン)

ンクワウジ― 【円光寺版】

⇒伏見版(フシミバン)

ンクワウジ― 【円光寺版】

⇒伏見版(フシミバン)

ンクワウジ― 【円光寺版】

⇒伏見版(フシミバン)

えんこう-だいし【円光大師】🔗⭐🔉

えんこう-だいし  ンクワウ― 【円光大師】

法然(ホウネン)の諡号(シゴウ)。

ンクワウ― 【円光大師】

法然(ホウネン)の諡号(シゴウ)。

ンクワウ― 【円光大師】

法然(ホウネン)の諡号(シゴウ)。

ンクワウ― 【円光大師】

法然(ホウネン)の諡号(シゴウ)。

えんこう-るい【円口類】🔗⭐🔉

えんこう-るい  ンコウ― [3] 【円口類】

脊椎動物無顎類のヤツメウナギやメクラウナギの仲間の総称。最も原始的な魚類。一般にウナギ形で骨格は軟骨からなり,鱗(ウロコ)・胸びれ・腹びれ・肋骨・顎骨がない。口は円形の吸盤状ないし漏斗状で,大形魚類に吸いつき歯で穴をあけ,体液や筋肉を餌(エサ)とする。ビタミン A を豊富に含み,食用にもする。

→無顎類

ンコウ― [3] 【円口類】

脊椎動物無顎類のヤツメウナギやメクラウナギの仲間の総称。最も原始的な魚類。一般にウナギ形で骨格は軟骨からなり,鱗(ウロコ)・胸びれ・腹びれ・肋骨・顎骨がない。口は円形の吸盤状ないし漏斗状で,大形魚類に吸いつき歯で穴をあけ,体液や筋肉を餌(エサ)とする。ビタミン A を豊富に含み,食用にもする。

→無顎類

ンコウ― [3] 【円口類】

脊椎動物無顎類のヤツメウナギやメクラウナギの仲間の総称。最も原始的な魚類。一般にウナギ形で骨格は軟骨からなり,鱗(ウロコ)・胸びれ・腹びれ・肋骨・顎骨がない。口は円形の吸盤状ないし漏斗状で,大形魚類に吸いつき歯で穴をあけ,体液や筋肉を餌(エサ)とする。ビタミン A を豊富に含み,食用にもする。

→無顎類

ンコウ― [3] 【円口類】

脊椎動物無顎類のヤツメウナギやメクラウナギの仲間の総称。最も原始的な魚類。一般にウナギ形で骨格は軟骨からなり,鱗(ウロコ)・胸びれ・腹びれ・肋骨・顎骨がない。口は円形の吸盤状ないし漏斗状で,大形魚類に吸いつき歯で穴をあけ,体液や筋肉を餌(エサ)とする。ビタミン A を豊富に含み,食用にもする。

→無顎類

えん-ざ【円座・円坐】🔗⭐🔉

えん-ざ  ン― [0] 【円座・円坐】 (名)スル

(1)たくさんの人が,円く円の形をつくってすわること。車座(クルマザ)。「―して語り合う」

(2)わら・藺(イ)・菅(スゲ)などの植物の茎を,渦巻のかたちに円く平らに編んでつくった敷物。すわる時に敷く。わろうだ。[季]夏。《君束ねば―さみしくしまひけり/村上鬼城》

(3)茶道で,腰掛け待合に置く敷物。真菰(マコモ)・竹の皮などを円形に編んだもので,蒲(ガマ)の葉製が最上とされる。

ン― [0] 【円座・円坐】 (名)スル

(1)たくさんの人が,円く円の形をつくってすわること。車座(クルマザ)。「―して語り合う」

(2)わら・藺(イ)・菅(スゲ)などの植物の茎を,渦巻のかたちに円く平らに編んでつくった敷物。すわる時に敷く。わろうだ。[季]夏。《君束ねば―さみしくしまひけり/村上鬼城》

(3)茶道で,腰掛け待合に置く敷物。真菰(マコモ)・竹の皮などを円形に編んだもので,蒲(ガマ)の葉製が最上とされる。

ン― [0] 【円座・円坐】 (名)スル

(1)たくさんの人が,円く円の形をつくってすわること。車座(クルマザ)。「―して語り合う」

(2)わら・藺(イ)・菅(スゲ)などの植物の茎を,渦巻のかたちに円く平らに編んでつくった敷物。すわる時に敷く。わろうだ。[季]夏。《君束ねば―さみしくしまひけり/村上鬼城》

(3)茶道で,腰掛け待合に置く敷物。真菰(マコモ)・竹の皮などを円形に編んだもので,蒲(ガマ)の葉製が最上とされる。

ン― [0] 【円座・円坐】 (名)スル

(1)たくさんの人が,円く円の形をつくってすわること。車座(クルマザ)。「―して語り合う」

(2)わら・藺(イ)・菅(スゲ)などの植物の茎を,渦巻のかたちに円く平らに編んでつくった敷物。すわる時に敷く。わろうだ。[季]夏。《君束ねば―さみしくしまひけり/村上鬼城》

(3)茶道で,腰掛け待合に置く敷物。真菰(マコモ)・竹の皮などを円形に編んだもので,蒲(ガマ)の葉製が最上とされる。

えんざ-がき【円座柿】🔗⭐🔉

えんざ-がき  ン― [3] 【円座柿】

柿の一種。実が大きくて丸く,へたの周りの肉が盛り上がっているもの。

ン― [3] 【円座柿】

柿の一種。実が大きくて丸く,へたの周りの肉が盛り上がっているもの。

ン― [3] 【円座柿】

柿の一種。実が大きくて丸く,へたの周りの肉が盛り上がっているもの。

ン― [3] 【円座柿】

柿の一種。実が大きくて丸く,へたの周りの肉が盛り上がっているもの。

えんざ-むし【円座虫】🔗⭐🔉

えんざ-むし  ン― [3] 【円座虫】

〔外敵にあうと渦巻状に体を巻くことから〕

ヤスデの異名。ことにヒメヤスデ類をいう。

ン― [3] 【円座虫】

〔外敵にあうと渦巻状に体を巻くことから〕

ヤスデの異名。ことにヒメヤスデ類をいう。

ン― [3] 【円座虫】

〔外敵にあうと渦巻状に体を巻くことから〕

ヤスデの異名。ことにヒメヤスデ類をいう。

ン― [3] 【円座虫】

〔外敵にあうと渦巻状に体を巻くことから〕

ヤスデの異名。ことにヒメヤスデ類をいう。

えんじつ-とんご【円実頓悟】🔗⭐🔉

えんじつ-とんご  ンジツ― [5] 【円実頓悟】

〔仏〕 円満欠けるところのない教えを,速やかに悟ること。天台宗の教えをたたえた言葉。円頓。

ンジツ― [5] 【円実頓悟】

〔仏〕 円満欠けるところのない教えを,速やかに悟ること。天台宗の教えをたたえた言葉。円頓。

ンジツ― [5] 【円実頓悟】

〔仏〕 円満欠けるところのない教えを,速やかに悟ること。天台宗の教えをたたえた言葉。円頓。

ンジツ― [5] 【円実頓悟】

〔仏〕 円満欠けるところのない教えを,速やかに悟ること。天台宗の教えをたたえた言葉。円頓。

えん-じゃく【円寂】🔗⭐🔉

えん-じゃく  ン― [0] 【円寂】

〔仏〕

(1)涅槃(ネハン)。また,涅槃に入ること。

(2)仏あるいは高僧が死ぬこと。入寂。遷化(センゲ)。「俄に病に侵され―し給ひけるとかや/太平記 4」

ン― [0] 【円寂】

〔仏〕

(1)涅槃(ネハン)。また,涅槃に入ること。

(2)仏あるいは高僧が死ぬこと。入寂。遷化(センゲ)。「俄に病に侵され―し給ひけるとかや/太平記 4」

ン― [0] 【円寂】

〔仏〕

(1)涅槃(ネハン)。また,涅槃に入ること。

(2)仏あるいは高僧が死ぬこと。入寂。遷化(センゲ)。「俄に病に侵され―し給ひけるとかや/太平記 4」

ン― [0] 【円寂】

〔仏〕

(1)涅槃(ネハン)。また,涅槃に入ること。

(2)仏あるいは高僧が死ぬこと。入寂。遷化(センゲ)。「俄に病に侵され―し給ひけるとかや/太平記 4」

えん-しゃっかん【円借款】🔗⭐🔉

えん-しゃっかん  ンシヤククワン [3] 【円借款】

発展途上国への経済協力の一環として,政府間の合意に基づいて,日本政府の行う円資金による信用供与。実施機関は日本輸出入銀行・海外経済協力基金など。

ンシヤククワン [3] 【円借款】

発展途上国への経済協力の一環として,政府間の合意に基づいて,日本政府の行う円資金による信用供与。実施機関は日本輸出入銀行・海外経済協力基金など。

ンシヤククワン [3] 【円借款】

発展途上国への経済協力の一環として,政府間の合意に基づいて,日本政府の行う円資金による信用供与。実施機関は日本輸出入銀行・海外経済協力基金など。

ンシヤククワン [3] 【円借款】

発展途上国への経済協力の一環として,政府間の合意に基づいて,日本政府の行う円資金による信用供与。実施機関は日本輸出入銀行・海外経済協力基金など。

えんじゅあんざっき【円珠庵雑記】🔗⭐🔉

えんじゅあんざっき  ンジユアン― 【円珠庵雑記】

随筆。二巻。契沖著。1699年成立,1812年刊。和歌・物語などの語を考証解釈したもの。漢詩における詩話のように,和歌に歌話をつくろうとした。

ンジユアン― 【円珠庵雑記】

随筆。二巻。契沖著。1699年成立,1812年刊。和歌・物語などの語を考証解釈したもの。漢詩における詩話のように,和歌に歌話をつくろうとした。

ンジユアン― 【円珠庵雑記】

随筆。二巻。契沖著。1699年成立,1812年刊。和歌・物語などの語を考証解釈したもの。漢詩における詩話のように,和歌に歌話をつくろうとした。

ンジユアン― 【円珠庵雑記】

随筆。二巻。契沖著。1699年成立,1812年刊。和歌・物語などの語を考証解釈したもの。漢詩における詩話のように,和歌に歌話をつくろうとした。

えん-しゅう【円周】🔗⭐🔉

えん-しゅう  ンシウ [0] 【円周】

円を形づくる曲線。

→円

ンシウ [0] 【円周】

円を形づくる曲線。

→円

ンシウ [0] 【円周】

円を形づくる曲線。

→円

ンシウ [0] 【円周】

円を形づくる曲線。

→円

えんしゅう-かく【円周角】🔗⭐🔉

えんしゅう-かく  ンシウ― [3] 【円周角】

円周上の一点から引いた二つの弦が作る角。

ンシウ― [3] 【円周角】

円周上の一点から引いた二つの弦が作る角。

ンシウ― [3] 【円周角】

円周上の一点から引いた二つの弦が作る角。

ンシウ― [3] 【円周角】

円周上の一点から引いた二つの弦が作る角。

えんしゅう-ピッチ【円周―】🔗⭐🔉

えんしゅう-ピッチ  ンシウ― [5] 【円周―】

⇒サーキュラー-ピッチ

ンシウ― [5] 【円周―】

⇒サーキュラー-ピッチ

ンシウ― [5] 【円周―】

⇒サーキュラー-ピッチ

ンシウ― [5] 【円周―】

⇒サーキュラー-ピッチ

えんしゅう-りつ【円周率】🔗⭐🔉

えんしゅう-りつ  ンシウ― [3] 【円周率】

円周の直径に対する比の値。記号π(パイ)で表す。その値は 3.141592… で超越数であることがリンデマンによって証明された。

ンシウ― [3] 【円周率】

円周の直径に対する比の値。記号π(パイ)で表す。その値は 3.141592… で超越数であることがリンデマンによって証明された。

ンシウ― [3] 【円周率】

円周の直径に対する比の値。記号π(パイ)で表す。その値は 3.141592… で超越数であることがリンデマンによって証明された。

ンシウ― [3] 【円周率】

円周の直径に対する比の値。記号π(パイ)で表す。その値は 3.141592… で超越数であることがリンデマンによって証明された。

えんじゅ-きょう【円珠経】🔗⭐🔉

えんじゅ-きょう  ンジユキヤウ 【円珠経】

平安時代,博士家における「論語」の異名。

ンジユキヤウ 【円珠経】

平安時代,博士家における「論語」の異名。

ンジユキヤウ 【円珠経】

平安時代,博士家における「論語」の異名。

ンジユキヤウ 【円珠経】

平安時代,博士家における「論語」の異名。

えんだか-さえき【円高差益】🔗⭐🔉

えんだか-さえき  ン― [5] 【円高差益】

円高によって外国商品の輸入者に発生する利益。外貨建て契約の商品の輸入価格は下がるが,国内販売価格が不変であれば,その下落分が利益となる。

ン― [5] 【円高差益】

円高によって外国商品の輸入者に発生する利益。外貨建て契約の商品の輸入価格は下がるが,国内販売価格が不変であれば,その下落分が利益となる。

ン― [5] 【円高差益】

円高によって外国商品の輸入者に発生する利益。外貨建て契約の商品の輸入価格は下がるが,国内販売価格が不変であれば,その下落分が利益となる。

ン― [5] 【円高差益】

円高によって外国商品の輸入者に発生する利益。外貨建て契約の商品の輸入価格は下がるが,国内販売価格が不変であれば,その下落分が利益となる。

えん-タク【円―】🔗⭐🔉

えん-タク  ン― [0] 【円―】

〔「一円タクシー」の略〕

大正末期から昭和初期にかけて,一円均一で市内特定地域を走ったタクシー。メーター制になってからも,しばらく流しのタクシーの意味で使われた。

ン― [0] 【円―】

〔「一円タクシー」の略〕

大正末期から昭和初期にかけて,一円均一で市内特定地域を走ったタクシー。メーター制になってからも,しばらく流しのタクシーの意味で使われた。

ン― [0] 【円―】

〔「一円タクシー」の略〕

大正末期から昭和初期にかけて,一円均一で市内特定地域を走ったタクシー。メーター制になってからも,しばらく流しのタクシーの意味で使われた。

ン― [0] 【円―】

〔「一円タクシー」の略〕

大正末期から昭和初期にかけて,一円均一で市内特定地域を走ったタクシー。メーター制になってからも,しばらく流しのタクシーの意味で使われた。

えん-だて【円建て】🔗⭐🔉

えん-だて  ン― [0] 【円建て】

輸出入契約や資金の貸借などで,円による価格表示を行うこと。

ン― [0] 【円建て】

輸出入契約や資金の貸借などで,円による価格表示を行うこと。

ン― [0] 【円建て】

輸出入契約や資金の貸借などで,円による価格表示を行うこと。

ン― [0] 【円建て】

輸出入契約や資金の貸借などで,円による価格表示を行うこと。

えんだて-さい【円建て債】🔗⭐🔉

えんだて-さい  ン― [4] 【円建て債】

外国政府・国際機関・外国企業など非居住の発行者がわが国で発行する債券で,円建て(円表示で円で払い込み・償還される)となっているもの。通称サムライ-ボンド。円建て外債。

ン― [4] 【円建て債】

外国政府・国際機関・外国企業など非居住の発行者がわが国で発行する債券で,円建て(円表示で円で払い込み・償還される)となっているもの。通称サムライ-ボンド。円建て外債。

ン― [4] 【円建て債】

外国政府・国際機関・外国企業など非居住の発行者がわが国で発行する債券で,円建て(円表示で円で払い込み・償還される)となっているもの。通称サムライ-ボンド。円建て外債。

ン― [4] 【円建て債】

外国政府・国際機関・外国企業など非居住の発行者がわが国で発行する債券で,円建て(円表示で円で払い込み・償還される)となっているもの。通称サムライ-ボンド。円建て外債。

えんだて-そうば【円建て相場】🔗⭐🔉

えんだて-そうば  ン―サウ― [5] 【円建て相場】

邦貨建て外国為替(カワセ)相場の一。外国通貨の一単位に対する円の額をもって表された相場。

ン―サウ― [5] 【円建て相場】

邦貨建て外国為替(カワセ)相場の一。外国通貨の一単位に対する円の額をもって表された相場。

ン―サウ― [5] 【円建て相場】

邦貨建て外国為替(カワセ)相場の一。外国通貨の一単位に対する円の額をもって表された相場。

ン―サウ― [5] 【円建て相場】

邦貨建て外国為替(カワセ)相場の一。外国通貨の一単位に対する円の額をもって表された相場。

えん-ぴ【円匙】🔗⭐🔉

えん-ぴ  ン― [1] 【円匙】

〔「えんし(円匙)」の誤読から〕

野営用のシャベル。主に旧軍隊で使われた語。

ン― [1] 【円匙】

〔「えんし(円匙)」の誤読から〕

野営用のシャベル。主に旧軍隊で使われた語。

ン― [1] 【円匙】

〔「えんし(円匙)」の誤読から〕

野営用のシャベル。主に旧軍隊で使われた語。

ン― [1] 【円匙】

〔「えんし(円匙)」の誤読から〕

野営用のシャベル。主に旧軍隊で使われた語。

えん-ピッチ【円―】🔗⭐🔉

えん-ピッチ  ン― [3] 【円―】

⇒サーキュラー-ピッチ

ン― [3] 【円―】

⇒サーキュラー-ピッチ

ン― [3] 【円―】

⇒サーキュラー-ピッチ

ン― [3] 【円―】

⇒サーキュラー-ピッチ

つづら-か【円らか】🔗⭐🔉

つづら-か 【円らか】 (形動ナリ)

目を大きくみはるさま。「そこに目も―なる小法師にて/栄花(花山)」

つぶ-つぶ【円円】🔗⭐🔉

つぶ-つぶ 【円円】 (副)

肥えふとっているさま。「いと白うをかしげに,―と肥えて/源氏(空蝉)」

つぶ-ら【円ら】🔗⭐🔉

つぶ-ら [0][1] 【円ら】 (形動)[文]ナリ

まるく,かわいらしいさま。「―な瞳」

つぶ-らか【円らか】🔗⭐🔉

つぶ-らか 【円らか】 (形動ナリ)

まるいさま。つぶら。「いと―に白く肥え給へり/宇津保(国譲下)」

まど-い【円居・団居】🔗⭐🔉

まど-い ― [0][2] 【円居・団居】 (名)スル

〔古くは「まとい」。円(マト)居(

[0][2] 【円居・団居】 (名)スル

〔古くは「まとい」。円(マト)居( )の意〕

(1)まるく居並ぶこと。車座になること。「若き紳士等は中等室の片隅に―して/金色夜叉(紅葉)」

(2)親しい人たちが集まり,語り合ったりして楽しい時間を過ごすこと。団欒(ダンラン)。「ストーブを囲んでの―を楽しむ」

)の意〕

(1)まるく居並ぶこと。車座になること。「若き紳士等は中等室の片隅に―して/金色夜叉(紅葉)」

(2)親しい人たちが集まり,語り合ったりして楽しい時間を過ごすこと。団欒(ダンラン)。「ストーブを囲んでの―を楽しむ」

[0][2] 【円居・団居】 (名)スル

〔古くは「まとい」。円(マト)居(

[0][2] 【円居・団居】 (名)スル

〔古くは「まとい」。円(マト)居( )の意〕

(1)まるく居並ぶこと。車座になること。「若き紳士等は中等室の片隅に―して/金色夜叉(紅葉)」

(2)親しい人たちが集まり,語り合ったりして楽しい時間を過ごすこと。団欒(ダンラン)。「ストーブを囲んでの―を楽しむ」

)の意〕

(1)まるく居並ぶこと。車座になること。「若き紳士等は中等室の片隅に―して/金色夜叉(紅葉)」

(2)親しい人たちが集まり,語り合ったりして楽しい時間を過ごすこと。団欒(ダンラン)。「ストーブを囲んでの―を楽しむ」

まと・いる【円居る・団居る】🔗⭐🔉

まと・いる ― ル 【円居る・団居る】 (動ワ上一)

車座になる。また,団欒(ダンラン)する。「氏人の―・ゐる今日は春日野の松にも藤の花ぞ咲くらし/宇津保(春日詣)」

ル 【円居る・団居る】 (動ワ上一)

車座になる。また,団欒(ダンラン)する。「氏人の―・ゐる今日は春日野の松にも藤の花ぞ咲くらし/宇津保(春日詣)」

ル 【円居る・団居る】 (動ワ上一)

車座になる。また,団欒(ダンラン)する。「氏人の―・ゐる今日は春日野の松にも藤の花ぞ咲くらし/宇津保(春日詣)」

ル 【円居る・団居る】 (動ワ上一)

車座になる。また,団欒(ダンラン)する。「氏人の―・ゐる今日は春日野の松にも藤の花ぞ咲くらし/宇津保(春日詣)」

まど-か【円か】🔗⭐🔉

まど-か [1] 【円か】 (形動)[文]ナリ

〔古くは「まとか」とも〕

(1)まるくて欠けたところのないさま。「―な月」

(2)穏やかなさま。円満なさま。欠けたところのないさま。「―ナヒト/日葡」

[派生] ――さ(名)

まど-やか【円やか】🔗⭐🔉

まど-やか [2] 【円やか】 (形動)[文]ナリ

かどがなくて,穏やかなさま。まどか。「―な性格」

まる【丸・円】🔗⭐🔉

まる 【丸・円】

〔「まろ(丸)」の転〕

■一■ [0] (名)

(1)まるい形。まるい物。(ア)円。球。また,それに近い形。「指先で―を描く」(イ)正解・優良などを示す〇の印。また,正しいこと,良いこと。「テストで―をもらう」

(2)俗に,金銭のこと。しばしば親指と人差し指で円を作って示す。

(3)城郭の内部の一区画。《丸》「一の―」

(4)表記の記号。(ア)句点。(イ)半濁点。

(5)紋章で,輪郭が円形であること。「鶴の―」

(6)〔甲が丸いことから〕

近世,関西地方でスッポンのこと。

(7)完全であること。欠けるところなく満ちていること。(ア)欠いたり割ったりしてないこと。もとのままの全部であること。「―のまま」「―ごと」(イ)数や条件を満たしていること。「吾輩は最早(モウ)―の百姓だ/思出の記(蘆花)」「まだ―で八年といふねんなれば/洒落本・青楼昼之世界錦之裏」

(8)重さの単位。一丸は五〇斤(約30キログラム)。《丸》「打綿幾―か江戸に廻し/浮世草子・永代蔵 5」

(9)和紙の量を示す単位。奉書紙は一〇束,半紙は六締め,美濃紙は四締めで一丸とする。

(10)遊里で,揚げ銭が倍になる日。吉原では,五節句・盆など。

■二■ (接頭)

(1)数詞に付いて,その数が欠けることなく満ちている意を表す。満(マン)。「飲まず食わずで―一日過ごした」「日本を離れて―一〇年たった」

(2)名詞に付いて,完全にその状態であるという意を表す。「―抱え」「―もうけ」

まる・い【丸い・円い】🔗⭐🔉

まる・い [0][2] 【丸い・円い】 (形)[文]ク まる・し

〔「まろし」の転。中世以降の語〕

(1)まるの形である。(ア)円形である。「―・いテーブル」「紙を―・く切る」「目を―・くする」(イ)球形である。「―・いボール」「地球は―・い」(ウ)輪形である。「土星の―・い輪」

(2)曲線になっている。かどばっていない。「板のかどを―・くけずる」「―・い肩」

(3)おだやかだ。かどかどしくない。円満だ。「その場を―・くおさめる」「―・い人柄」

[派生] ――さ(名)――み(名)

まる-がお【丸顔・円顔】🔗⭐🔉

まる-がお ―ガホ [0] 【丸顔・円顔】

輪郭の丸い顔。

まる-かがみ【円鏡】🔗⭐🔉

まる-かがみ [3] 【円鏡】

(1)円形の鏡。

(2)鏡餅。えんきょう。

まる-がた【円形】🔗⭐🔉

まる-がた [0] 【円形】

まるい形。えんけい。

まる・し【円し・丸し】🔗⭐🔉

まる・し 【円し・丸し】 (形ク)

⇒まるい

まる-づくり【円作り・丸作り】🔗⭐🔉

まる-づくり [3] 【円作り・丸作り】

太刀の拵(コシラエ)の一。鞘(サヤ)・柄ともに断面が楕円形に近いもの。

まる-み【丸み・円み】🔗⭐🔉

まる-み [0] 【丸み・円み】

まるいようす。まるい程度。まろみ。「―を帯びる」「味に―がでる」「人柄に―がでる」

まる-やね【丸屋根・円屋根】🔗⭐🔉

まる-やね [0] 【丸屋根・円屋根】

半球形の屋根。

まる-やま【丸山・円山】🔗⭐🔉

まる-やま [0] 【丸山・円山】

(1)形の丸い山。

(2)円墳や前方後円墳の円部の墳丘の俗称。奈良県橿原市・大阪府羽曳野市古市(フルイチ)丸山古墳など,各地にある。

まるやま【円山】🔗⭐🔉

まるやま 【円山】

姓氏の一。

まるやま-おうきょ【円山応挙】🔗⭐🔉

まるやま-おうきょ 【円山応挙】

(1733-1795) 江戸中期の画家。円山派の祖。丹波の生まれ。幼名,岩次郎。俗称,主水(モンド)。初め狩野派の石田幽汀に学ぶ。のち眼鏡絵の制作や明・清の写生画および西洋画の遠近法を研究し,伝統的な装飾画様式に遠近・写実を融和させた新様式を確立した。代表作「保津川図屏風」「雪松図屏風」など。

まるやま-は【円山派】🔗⭐🔉

まるやま-は 【円山派】

江戸時代の日本画の一派。円山応挙を祖とし写実的な様式をもつ。

まるやま-こうえん【円山公園】🔗⭐🔉

まるやま-こうえん ―コウ ン 【円山公園】

(1)京都市東山区にある庭園式公園。八坂神社・知恩院の境内に接し,公園中央部のシダレザクラは夜桜の名所。

(2)札幌市中央区,円山山麓にある公園。園内に総合運動場・動物園・天然記念物の円山原始林がある。

ン 【円山公園】

(1)京都市東山区にある庭園式公園。八坂神社・知恩院の境内に接し,公園中央部のシダレザクラは夜桜の名所。

(2)札幌市中央区,円山山麓にある公園。園内に総合運動場・動物園・天然記念物の円山原始林がある。

ン 【円山公園】

(1)京都市東山区にある庭園式公園。八坂神社・知恩院の境内に接し,公園中央部のシダレザクラは夜桜の名所。

(2)札幌市中央区,円山山麓にある公園。園内に総合運動場・動物園・天然記念物の円山原始林がある。

ン 【円山公園】

(1)京都市東山区にある庭園式公園。八坂神社・知恩院の境内に接し,公園中央部のシダレザクラは夜桜の名所。

(2)札幌市中央区,円山山麓にある公園。園内に総合運動場・動物園・天然記念物の円山原始林がある。

まろ・い【円い・丸い】🔗⭐🔉

まろ・い 【円い・丸い】 (形)[文]ク まろ・し

〔「まるい」の古形〕

まるい。「からたちも秋はみのるよ。―・い―・い金のたまだよ/からたちの花(白秋)」

まろか・す【丸かす・円かす】🔗⭐🔉

まろか・す 【丸かす・円かす】 (動サ四)

(1)まるくする。まるめて一つにする。「沈の箱に瑠璃の坏二つすゑて,おほきに―・しつつ入れ給へり/源氏(梅枝)」

(2)頭髪を剃(ソ)る。まるめる。[ヘボン(三版)]

まろか・る【円かる】🔗⭐🔉

まろか・る 【円かる】

■一■ (動ラ下二)

〔「まろがる」とも〕

まるく固まる。雑然と一つに固まる。「―・れたる御額髪,ひきつくろひ給へど/源氏(朝顔)」

■二■ (動ラ四)

{■一■}に同じ。「ひとへに―・り合ひたる程に/狭衣 1」

まろ・ぐ【丸ぐ・円ぐ】🔗⭐🔉

まろ・ぐ 【丸ぐ・円ぐ】 (動ガ下二)

まるめる。ひとまとめにする。「是を―・げて皆買はむ人もがな/宇治拾遺 2」

まろ-み【丸み・円み】🔗⭐🔉

まろ-み [0] 【丸み・円み】

「まるみ(丸)」に同じ。

まろ-やか【円やか】🔗⭐🔉

まろ-やか [2] 【円やか】 (形動)[文]ナリ

(1)形がまるいさま。まるみを帯びているさま。「―な月」

(2)穏やかなさま。円満なさま。「―な味」

[派生] ――さ(名)

まろ-らか【円らか】🔗⭐🔉

まろ-らか 【円らか】 (形動ナリ)

まろやか。「腕(カイナ)をさし出でたるが,―にをかしげなる程も/源氏(宿木)」

わら-うだ【藁蓋・円座】🔗⭐🔉

わら-うだ ―フダ [2][0] 【藁蓋・円座】

⇒わろうだ(藁蓋)

わろうだ【藁蓋・円座】🔗⭐🔉

わろうだ ワラフダ [2][0] 【藁蓋・円座】

〔「わらふた」の転〕

わら・菅(スゲ)・藺(イ)などでひもを編み,渦巻状に組んだ敷物。綾(アヤ)や錦(ニシキ)で包んだものもある。円座(エンザ)。

えん【円】(和英)🔗⭐🔉

えんか【円価】(和英)🔗⭐🔉

えんか【円価】

the yen value.〜を維持する protect the yen.→英和

えんがい【円蓋】(和英)🔗⭐🔉

えんけい【円形】(和英)🔗⭐🔉

えんしゅう【円周】(和英)🔗⭐🔉

えんしゅう【円周】

circumference.→英和

円周率《数》the circular constant.

つぶらな【円らな】(和英)🔗⭐🔉

つぶらな【円らな】

beady[round].→英和

大辞林に「円」で始まるの検索結果 1-99。もっと読み込む