複数辞典一括検索+![]()

![]()

こめ【米】🔗⭐🔉

こめ [2] 【米】

イネの種子から外皮(籾殻(モミガラ))を除いたもの。そのままのものを玄米(ゲンマイ),搗(ツ)いて糠(ヌカ)を取り去ったものを白米,または精米という。日本人の主食となる穀物。

こめ-いち【米市】🔗⭐🔉

こめ-いち [0][2] 【米市】

江戸時代,米の取引が行われた市。米相場の立った市場。大坂堂島米市が最も栄えた。

こめ-うら【米占】🔗⭐🔉

こめ-うら [0] 【米占】

米を用いた占い。米粒の奇数・偶数で吉凶を占うもの。よねうら。

こめ-かいしょ【米会所】🔗⭐🔉

こめ-かいしょ ―クワイシヨ [3] 【米会所】

米穀取引所の旧称。1876年(明治9)に改称。

こめ-がし【米河岸】🔗⭐🔉

こめ-がし [0] 【米河岸】

近世,米仲買の倉庫や店が立ち並んでいた河岸。江戸では特に,本船町・伊勢町・小舟町・堀江町・小網町をいった。

こめ-かみ【米噛み】🔗⭐🔉

こめ-かみ 【米噛み】

年少の比丘尼(ビクニ)。小比丘尼。米噛み比丘尼。「契りをこめし清林が連れし―/浮世草子・一代男 3」

こめ-かわせ【米為替】🔗⭐🔉

こめ-かわせ ―カハセ [3] 【米為替】

中世,米の取引に用いた為替。

→替米(カエマイ)

こめ-きって【米切手】🔗⭐🔉

こめ-きって [3] 【米切手】

江戸時代,諸藩の蔵屋敷が出した入札済みの蔵米の引き渡し証。

こめくい-むし【米食い虫】🔗⭐🔉

こめくい-むし コメクヒ― [3] 【米食い虫】

(1)コクゾウムシの異名。

(2)飯を食うだけで役にたたない人。ごくつぶし。

こめ-ぐら【米蔵】🔗⭐🔉

こめ-ぐら [0] 【米蔵】

米を貯蔵しておく倉庫。よねぐら。

こめ-さし【米刺(し)・米差(し)】🔗⭐🔉

こめ-さし [4][3] 【米刺(し)・米差(し)】

米の品質検査のため,米俵から少量の米を取り出すために用いる竹筒。長さ約21〜24センチメートルで先が斜めに切ってあるもの。さし。

こめ-しょうぐん【米将軍】🔗⭐🔉

こめ-しょうぐん ―シヤウグン 【米将軍】

徳川吉宗の異名。米価の変動を防ぎ,調整に意を用いたのでいう。米公方(コメクボウ)。

こめ-じるし【米印】🔗⭐🔉

こめ-じるし [3] 【米印】

記号「※」の呼び方。

こめ-そうどう【米騒動】🔗⭐🔉

こめ-そうどう ―サウドウ [3] 【米騒動】

米価騰貴を原因とする民衆暴動。特に,1918年(大正7)富山県魚津の漁村に端を発し,全国に波及した騒動をさす。軍隊によって鎮圧されたが,時の寺内内閣は総辞職に追い込まれた。

こめ-そうば【米相場】🔗⭐🔉

こめ-そうば ―サウバ [3] 【米相場】

(1)旧制の米穀取引所における米穀売買取引。

(2)「空米(クウマイ)相場」に同じ。

こめ-だい【米代】🔗⭐🔉

こめ-だい [0] 【米代】

米の代金。米を買う金。

こめ-どころ【米所】🔗⭐🔉

こめ-どころ [3][0] 【米所】

良い米がたくさんとれる地方。

こめぬか-ゆ【米糠油】🔗⭐🔉

こめぬか-ゆ [4] 【米糠油】

米糠を圧搾して採取する油。米油。こめぬかあぶら。

こめ-の-じ【米の字】🔗⭐🔉

こめ-の-じ [3] 【米の字】

〔「米」の字を分解すると,八十八となることから〕

八十八歳。米寿(ベイジユ)。「―の祝い」

こめ-の-むし【米の虫】🔗⭐🔉

こめ-の-むし [0] 【米の虫】

コクゾウムシの異名。

こめ-の-めし【米の飯】🔗⭐🔉

こめ-の-めし [5] 【米の飯】

(1)米を炊いた飯。

(2)いつまでもあきないものをたとえる語。

こめ-ぶくろ【米袋】🔗⭐🔉

こめ-ぶくろ [3] 【米袋】

(1)米を入れる袋。

(2)大津袋(オオツブクロ)。

こめ-や【米屋】🔗⭐🔉

こめ-や [2] 【米屋】

米穀類を売る店。また,その商いをしている人。

こめや-かぶり【米屋冠り】🔗⭐🔉

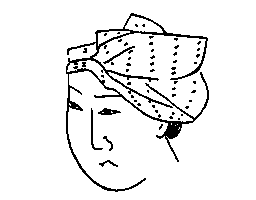

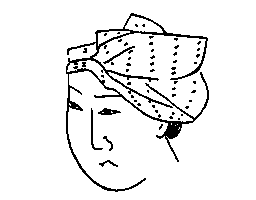

こめや-かぶり [4] 【米屋冠り】

米屋・搗(ツ)き屋などの手ぬぐいのかぶり方。頭の前方をすっぽり包み,両端を後ろに回して留める。

米屋冠り

[図]

[図]

[図]

[図]

こめや-まち【米屋町】🔗⭐🔉

こめや-まち 【米屋町】

東京都中央区日本橋蠣殻(カキガラ)町の異名。米穀取引所があったのでいう。

ビーチュー【米酒】🔗⭐🔉

ビーチュー [3] 【米酒】

〔中国語〕

台湾産の蒸留酒の一種。米をペーカ(白 )とよぶ麹(コウジ)で発酵させ,蒸留して造る。アルコール分20〜25パーセント。

)とよぶ麹(コウジ)で発酵させ,蒸留して造る。アルコール分20〜25パーセント。

)とよぶ麹(コウジ)で発酵させ,蒸留して造る。アルコール分20〜25パーセント。

)とよぶ麹(コウジ)で発酵させ,蒸留して造る。アルコール分20〜25パーセント。

べい-えん【米塩】🔗⭐🔉

べい-えん [0] 【米塩】

(生活の必需品としての)米と塩。「―にも事欠く」

べいえん-の-し【米塩の資】🔗⭐🔉

べいえん-の-し [6] 【米塩の資】

生活費。生計費。

べい-か【米価】🔗⭐🔉

べい-か [1] 【米価】

米の値段。「生産者―」

べいか-しんぎかい【米価審議会】🔗⭐🔉

べいか-しんぎかい ―クワイ [6] 【米価審議会】

米価をはじめ主要食糧の価格決定に関して調査審議を行い,農林水産大臣に建議する食糧庁の付属機関。1949年(昭和24)設置。

べい-か【米菓】🔗⭐🔉

べい-か ―クワ [1] 【米菓】

米を原料としてつくられる菓子。せんべい・あられなど。

べい-か【米貨】🔗⭐🔉

べい-か ―クワ [1] 【米貨】

アメリカの貨幣。

べいか-じゆうぼうえききょうてい【米加自由貿易協定】🔗⭐🔉

べいか-じゆうぼうえききょうてい ―ジイウボウエキケフテイ 【米加自由貿易協定】

アメリカとカナダ間の貿易自由化に関する協定。1989年発効。この二国間協定を基礎にメキシコを加えた北米自由貿易協定(ナフタ)が1994年に発効。

→ナフタ(NAFTA)

べい-ご【米語】🔗⭐🔉

べい-ご [0] 【米語】

アメリカで話されている英語。アメリカ英語。

べい-こく【米穀】🔗⭐🔉

べい-こく [0] 【米穀】

米。また,穀類の総称。

べいこく-きょうしゅつせいど【米穀供出制度】🔗⭐🔉

べいこく-きょうしゅつせいど [9] 【米穀供出制度】

農家が保有する米を,自家保有米を除き全量を政府に一定の価格で売り渡す制度。第二次大戦中および敗戦直後に実施された。

べいこく-しょうけん【米穀証券】🔗⭐🔉

べいこく-しょうけん [5] 【米穀証券】

1921年(大正10)政府が米麦などの買い入れ資金を調達するために発行した短期債券。42年(昭和17)食糧証券と改称。米券。

べいこく-つうちょう【米穀通帳】🔗⭐🔉

べいこく-つうちょう ―チヤウ [5] 【米穀通帳】

第二次大戦中・戦後にかけて,政府が米穀統制のために各世帯に配った通帳。

べいこく-とうせい-ほう【米穀統制法】🔗⭐🔉

べいこく-とうせい-ほう ―ハフ 【米穀統制法】

米価の大幅な変動を抑制するため,政府による米価基準の設定,輸出入制限などを定めた法律。1933年(昭和8)米穀法の強化を目的として制定。42年米穀配給統制法とともに食糧管理法に発展した。

べいこく-とりひき-じょ【米穀取引所】🔗⭐🔉

べいこく-とりひき-じょ [0][9] 【米穀取引所】

米の先物取引を行う商品取引所。食糧管理制度の制定により廃止。

べいこく-ねんど【米穀年度】🔗⭐🔉

べいこく-ねんど [5] 【米穀年度】

米の収穫期を基準にした一年の期間。前年11月から当年10月まで。

べいこく-ほう【米穀法】🔗⭐🔉

べいこく-ほう ―ハフ 【米穀法】

米価を安定させるため,政府による米の需給関係の調整を定めた法律。1921年(大正10)制定,33年米穀統制法に発展。

べい-こく【米国】🔗⭐🔉

べい-こく 【米国】

亜米利加(アメリカ)合衆国の略称。

べい-ざい【米材】🔗⭐🔉

べい-ざい [0] 【米材】

アメリカ合衆国の太平洋岸地域とカナダのブリティッシュ-コロンビア州などから日本に輸入される木材の総称。針葉樹が主。北米材。

べい-さく【米作】🔗⭐🔉

べい-さく [0] 【米作】

稲を栽培・収穫すること。米作り。また,その実り具合。稲作。

べい-さつ【米札】🔗⭐🔉

べい-さつ [0] 【米札】

江戸時代,諸藩で発行した藩札の一。米穀を兌換(ダカン)準備として発行したもの。米穀の斗量とその価値(金・銀・銭)が記されている。米券。

べい-さん【米産】🔗⭐🔉

べい-さん [0] 【米産】

(1)米(コメ)の生産。「―県」

(2)アメリカ産。

べいしき-しゅうきゅう【米式蹴球】🔗⭐🔉

べいしき-しゅうきゅう ―シウキウ [5] 【米式蹴球】

アメリカン-フットボール。

べい-しゅ【米酒】🔗⭐🔉

べい-しゅ [0] 【米酒】

⇒ビーチュー(米酒)

べい-じゅ【米寿】🔗⭐🔉

べい-じゅ [1] 【米寿】

〔「米」の字が八十八に分解できることから〕

八八歳。また,その祝い。

べいじゅ-の-が【米寿の賀】🔗⭐🔉

べいじゅ-の-が 【米寿の賀】

八八歳の長寿の祝い。米(ヨネ)の祝い。

べい-しゅう【米収】🔗⭐🔉

べい-しゅう ―シウ [0] 【米収】

米の収穫。「―高」

べい-しゅう【米州】🔗⭐🔉

べい-しゅう ―シウ [1][0] 【米州】

南北アメリカ大陸の総称。亜米利加(アメリカ)州。

べいしゅう-きこう【米州機構】🔗⭐🔉

べいしゅう-きこう ―シウ― 【米州機構】

〔Organization of American States〕

1948年に採択された憲章に基づく米州諸国の地域的国際機構。共同防衛・地域的安全保障のほか文化・社会・経済的な協力を任務とし,米州共同体制の基礎となっている。OAS 。

べいしゅう-じんけんじょうやく【米州人権条約】🔗⭐🔉

べいしゅう-じんけんじょうやく ―シウ―デウヤク 【米州人権条約】

米州機構が1969年に採択した地域的人権保護条約。実施のための機関として米州人権委員会および米州人権裁判所がある。

べいしゅう-そうごえんじょじょうやく【米州相互援助条約】🔗⭐🔉

べいしゅう-そうごえんじょじょうやく ―シウサウゴ ンジヨデウヤク 【米州相互援助条約】

アメリカ合衆国とラテン-アメリカ諸国間で締結された地域的集団安全保障条約。米国主導の反共的軍事同盟としての性格が強い。1948年発効。リオ条約。

ンジヨデウヤク 【米州相互援助条約】

アメリカ合衆国とラテン-アメリカ諸国間で締結された地域的集団安全保障条約。米国主導の反共的軍事同盟としての性格が強い。1948年発効。リオ条約。

ンジヨデウヤク 【米州相互援助条約】

アメリカ合衆国とラテン-アメリカ諸国間で締結された地域的集団安全保障条約。米国主導の反共的軍事同盟としての性格が強い。1948年発効。リオ条約。

ンジヨデウヤク 【米州相互援助条約】

アメリカ合衆国とラテン-アメリカ諸国間で締結された地域的集団安全保障条約。米国主導の反共的軍事同盟としての性格が強い。1948年発効。リオ条約。

べい-しょく【米食】🔗⭐🔉

べい-しょく [0] 【米食】

米を食うこと。米を主食とすること。

べい-じん【米人】🔗⭐🔉

べい-じん [0] 【米人】

米国人。アメリカ人。

べい-すぎ【米杉】🔗⭐🔉

べい-すぎ [0] 【米杉】

ヒノキ科クロベ属の常緑大高木。心材は赤暗褐色で軽軟。建築・建具用材として北米から輸入される。ウエスタン-レッド-シーダー。アメリカネズコ。

べいせい-せんそう【米西戦争】🔗⭐🔉

べいせい-せんそう ―センサウ 【米西戦争】

⇒アメリカ-スペイン戦争(センソウ)

べい-せん【米銭】🔗⭐🔉

べい-せん [0] 【米銭】

(1)米とぜに。米穀と金銭。

(2)米代。

べい-そ【米租】🔗⭐🔉

べい-そ [1] 【米租】

年貢として納める米。年貢米。

べい-まつ【米松】🔗⭐🔉

べい-まつ [0] 【米松】

マツ科の常緑大高木。トガサワラ属。心材は黄色または赤褐色。針葉樹の中では重く強い。北米から輸入される主要木材で,梁(ハリ)・桁などの建築用構造材として多用される。ダグラスファー。アメリカトガサワラ。

まいはら【米原】🔗⭐🔉

まいはら 【米原】

〔「まいばら」とも〕

滋賀県,琵琶湖東岸にある町。鉄道・道路が分岐する交通の要衝。朝妻はかつての湖上水運の要港,醒井(サメガイ)は中山道の宿場町。

め-め【米】🔗⭐🔉

め-め 【米】

こめ。「―五十石まゐする程に/狂言・比丘貞」

よなご【米子】🔗⭐🔉

よなご 【米子】

鳥取県西部の市。美保湾と中海に面し,日野川下流域と弓ヶ浜砂嘴(サシ)南半部を占める。江戸初期以降,城下町として発展。県西部の商工業の中心。

よね【米】🔗⭐🔉

よね 【米】

(1)米(コメ)。「銭(ゼニ)なければ,―をとりかけておちられぬ/土左」

(2)〔「米」の字を分解すると「八」と「十」と「八」になることから〕

八十八歳。

よね=の祝い🔗⭐🔉

――の祝い

八十八歳の賀の祝い。米寿。

よね=の守り🔗⭐🔉

――の守り

米寿の祝いのときに贈る丸い餅。餅の上に「米」という字を書いて配る。「中の隠居が八十八の―を出しますね/滑稽本・浮世風呂 2」

よねいち【米市】🔗⭐🔉

よねいち 【米市】

狂言の一。保護者からもらった米俵へ,これも妻への祝儀としてもらった小袖をかけ,米市御寮人の里帰りとしゃれこんだ男に,近所の若い衆がその美女からの杯がほしいといってからむ。

よねかわ【米川】🔗⭐🔉

よねかわ ヨネカハ 【米川】

姓氏の一。

よねかわ-じょうはく【米川常白】🔗⭐🔉

よねかわ-じょうはく ヨネカハジヤウハク 【米川常白】

(1611-1676) 香道米川流の祖。京都の人。小紅屋三右衛門一任とも。志野流系の蘭秀等芳に師事し,香道の内容を整備・発展させた。

よねかわ-まさお【米川正夫】🔗⭐🔉

よねかわ-まさお ヨネカハマサヲ 【米川正夫】

(1891-1965) ロシア文学者。岡山県生まれ。東京外国語学校卒。ドストエフスキー・トルストイなどの作品を多数翻訳,日本におけるロシア文学受容の基礎を作った。

よねかわ-りゅう【米川流】🔗⭐🔉

よねかわ-りゅう ヨネカハリウ 【米川流】

香道の流派。寛文(1661-1673)の頃,米川三右衛門常白の創始。

よねさか-せん【米坂線】🔗⭐🔉

よねさか-せん 【米坂線】

JR 東日本の鉄道線。山形県米沢・新潟県坂町間,90.7キロメートル。主として荒川流域を走る奥羽山脈横断線。沿線は豪雪地帯。

よねざわ【米沢】🔗⭐🔉

よねざわ ヨネザハ 【米沢】

山形県南東部,米沢盆地南端の市。近世,上杉氏の城下町として繁栄。電機・繊維工業・木材加工などが盛んで,米沢織・米沢牛・米沢鯉を特産。

よねざわ-おり【米沢織】🔗⭐🔉

よねざわ-おり ヨネザハ― [0] 【米沢織】

山形県米沢地方から産出する織物の総称。藩主上杉鷹山(ヨウザン)が桑・苧麻の植栽を奨励し,小千谷から縮(チヂミ)の技術を導入したのに始まる。紬(ツムギ)・縮緬(チリメン)・博多・黄八丈などが織られる。

よねざわ【米沢】🔗⭐🔉

よねざわ ヨネザハ 【米沢】

姓氏の一。

よねしろ-がわ【米代川】🔗⭐🔉

よねしろ-がわ ―ガハ 【米代川】

秋田県北部の川。岩手県北西部に発し,奥羽山脈・出羽山地を横断し,能代市で日本海に注ぐ。流域一帯は秋田杉の美林地域。長さ136キロメートル。河口付近は能代川という。

よね-ず【米酢】🔗⭐🔉

よね-ず [2] 【米酢】

米を原料として酢酸発酵を行なってつくる醸造酢。

よねはら【米原】🔗⭐🔉

よねはら 【米原】

姓氏の一。

よねはら-うんかい【米原雲海】🔗⭐🔉

よねはら-うんかい 【米原雲海】

(1869-1925) 彫刻家。島根県生まれ。高村光雲に師事。日本的な木彫彫刻の振興をめざし日本彫刻会を創立。代表作「仙丹」「竹取翁」など。

よね-やま【米山】🔗⭐🔉

よね-やま 【米山】

新潟県柏崎市と柿崎町の境にある山。日本海の近くにそびえる。海抜993メートル。

よねやま-じんく【米山甚句】🔗⭐🔉

よねやま-じんく [5] 【米山甚句】

新潟県柏崎市の民謡で,花柳界のお座敷唄。源流は秋田県の「鹿角(カヅノ)甚句」らしい。

こめや【米屋】(和英)🔗⭐🔉

こめや【米屋】

a rice shop (店);a rice dealer (人).

べいか【米価】(和英)🔗⭐🔉

べいか【米価】

the price of rice.米価審議会 the Council of Rice Prices.

べいか【米貨】(和英)🔗⭐🔉

べいか【米貨】

American money (通貨);American goods (商品).

べいぐん【米軍】(和英)🔗⭐🔉

べいぐん【米軍】

the United States army[armed forces].

べいご【米語】(和英)🔗⭐🔉

べいご【米語】

American (English).→英和

べいこく【米穀(店)】(和英)🔗⭐🔉

べいこく【米穀(店)】

(a) rice (dealer).→英和

米穀通帳 a rice-ration book.

べいさく【米作】(和英)🔗⭐🔉

べいさく【米作】

rice crop[harvest].米作予想 a rice crop estimate.

べいじゅ【米寿の祝い】(和英)🔗⭐🔉

べいじゅ【米寿の祝い】

the celebration of one's 88th birthday.

べいしょく【米食する】(和英)🔗⭐🔉

べいしょく【米食する】

eat rice;live on rice.

大辞林に「米」で始まるの検索結果 1-97。もっと読み込む