複数辞典一括検索+![]()

![]()

うめ【梅】🔗⭐🔉

うめ [0] 【梅】

〔「梅」の字音「メ」に基づいてできた語〕

(1)バラ科の落葉高木。中国原産。古く日本に入り,観賞用庭木として珍重されている。葉は卵形で先がとがり,鋸歯がある。花は早春,葉に先立って開き,白色・淡紅色の五弁または重弁で芳香がある。果実は球形の核果で酸味が強く,梅干しや梅酒とする。未熟時に生食すると中毒することがある。[季]春。《二もとの―に遅速を愛すかな/蕪村》

(2)梅の果実。

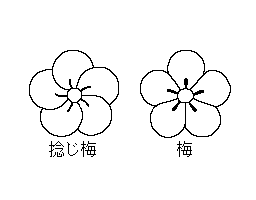

(3)家紋の一。梅の花を図案化したもの。

(4)「梅襲(ウメガサネ)」に同じ。

〔中古以降「むめ」と表記されることが多い〕

梅(3)

[図]

[図]

[図]

[図]

うめ【梅】🔗⭐🔉

うめ 【梅】

姓氏の一。

うめ-けんじろう【梅謙次郎】🔗⭐🔉

うめ-けんじろう ―ケンジラウ 【梅謙次郎】

(1860-1910) 法学者。松江の人。東大教授。法政大学の創立者。フランス的民法の実施を主張。民法・商法の起草に尽力,明治立法史に大きな業績を残す。

うめ-あわ・す【埋め合(わ)す】🔗⭐🔉

うめ-あわ・す ―アハス [4] 【埋め合(わ)す】

■一■ (動サ五[四])

「うめあわせる」に同じ。「今までの赤字を―・すだけの利益を得る」

■二■ (動サ下二)

⇒うめあわせる

うめ-あわせ【埋め合(わ)せ】🔗⭐🔉

うめ-あわせ ―アハセ [0] 【埋め合(わ)せ】 (名)スル

うめあわせること。また,そのもの。つぐない。「先日の―をする」

うめ-あわ・せる【埋め合(わ)せる】🔗⭐🔉

うめ-あわ・せる ―アハセル [5][0] 【埋め合(わ)せる】 (動サ下一)[文]サ下二 うめあは・す

(1)損失などを,他の物事で補う。「月ごとの赤字をボーナスで―・せる」

(2)欠けた部分を他のもので補う。「打線の不振を投手力で―・せる」

うめおうまる【梅王丸】🔗⭐🔉

うめおうまる ウメワウ― 【梅王丸】

浄瑠璃「菅原伝授手習鑑(テナライカガミ)」に登場する三つ子の兄弟の長男。

うめ-が-え【梅が枝】🔗⭐🔉

うめ-が-え [0] 【梅が枝】

〔「が」は格助詞〕

梅の枝(エダ)。「―に来ゐる鶯/古今(春上)」

うめがえ-でんぶ【梅が枝田麩】🔗⭐🔉

うめがえ-でんぶ [5] 【梅が枝田麩】

細く切ったするめを醤油や酒で煮て山椒(サンシヨウ)をふった食品。梅が香。

うめがえ【梅枝】🔗⭐🔉

うめがえ 【梅枝】

(1)能の一。四番目物。作者未詳。「富士太鼓」と同じ題材を夢幻能として脚色したもの。

(2)箏曲の組歌の一。江戸時代初期,八橋検校(ケンギヨウ)作曲。千鳥の曲。

(3)源氏物語の巻名。第三二帖。

うめ-がえし【梅返し】🔗⭐🔉

うめ-がえし ―ガヘシ [3] 【梅返し】

紅梅色の小紋を染め返したもの。元禄(1688-1704)頃多く行われた。

うめ-が-か【梅が香】🔗⭐🔉

うめ-が-か [0] 【梅が香】

(1)梅のかおり。「―にのつと日の出る山路かな(芭蕉)/炭俵」

(2)練り香の名。

(3)「梅(ウメ)が枝田麩(デンブ)」に同じ。

うめがさ-そう【梅笠草】🔗⭐🔉

うめがさ-そう ―サウ [0] 【梅笠草】

イチヤクソウ科の常緑多年草。木陰に生える。茎は高さ約10センチメートル。葉は広披針形で茎に数個輪状につく。六月頃,ウメに似た小花一個が茎頂にうつむいてつく。

うめ-がさね【梅襲】🔗⭐🔉

うめ-がさね 【梅襲】

襲の色目の名。表は濃い紅,裏は紅梅色。一説に,表は白,裏は蘇芳(スオウ)とも。一一月から二月頃まで用いた。梅染め。うめ。

うめがしま-おんせん【梅ヶ島温泉】🔗⭐🔉

うめがしま-おんせん ―ヲンセン 【梅ヶ島温泉】

静岡市北部,安倍川(アベガワ)上流にある温泉。単純泉。

うめ-が-たに【梅ヶ谷】🔗⭐🔉

うめ-が-たに 【梅ヶ谷】

(二代)(1878-1927) 第二〇代横綱。富山県生まれ。好敵手常陸山(ヒタチヤマ)と横綱に同時昇進し,梅・常陸時代を築いた。

うめがわ-ちゅうべえ【梅川忠兵衛】🔗⭐🔉

うめがわ-ちゅうべえ ウメガハチユウベ 【梅川忠兵衛】

近松門左衛門作の浄瑠璃「冥途(メイド)の飛脚」の両主人公。また,「恋飛脚大和往来」など「冥途の飛脚」下の巻に基づく浄瑠璃の通称。

【梅川忠兵衛】

近松門左衛門作の浄瑠璃「冥途(メイド)の飛脚」の両主人公。また,「恋飛脚大和往来」など「冥途の飛脚」下の巻に基づく浄瑠璃の通称。

【梅川忠兵衛】

近松門左衛門作の浄瑠璃「冥途(メイド)の飛脚」の両主人公。また,「恋飛脚大和往来」など「冥途の飛脚」下の巻に基づく浄瑠璃の通称。

【梅川忠兵衛】

近松門左衛門作の浄瑠璃「冥途(メイド)の飛脚」の両主人公。また,「恋飛脚大和往来」など「冥途の飛脚」下の巻に基づく浄瑠璃の通称。

うめき【呻き】🔗⭐🔉

うめき [3] 【呻き】

うめくこと。また,うめく声。「圧制下の民衆の―が聞こえる」

うめき-ごえ【呻き声】🔗⭐🔉

うめき-ごえ ―ゴ [4][0] 【呻き声】

うめく声。うめき。

[4][0] 【呻き声】

うめく声。うめき。

[4][0] 【呻き声】

うめく声。うめき。

[4][0] 【呻き声】

うめく声。うめき。

うめ-き【埋め木】🔗⭐🔉

うめ-き [0] 【埋め木】

(1)木材の穴や割れ目に木切れを詰めること。また,その木切れ。

(2)版木(ハンギ)の一部を切りとって別の木で埋めること。欠字などの補修のために行うもの。

(3)「埋め木細工」の略。

うめき-ざいく【埋め木細工】🔗⭐🔉

うめき-ざいく [4] 【埋め木細工】

種々の木を継ぎ合わせ,埋め木をして花鳥・人物などの形を作り出した物。寄せ木細工。木象眼(モクゾウガン)。うめき。

うめ・く【呻く】🔗⭐🔉

うめ・く [2] 【呻く】 (動カ五[四])

〔擬声語「う」に「めく」が付いてできた語〕

(1)痛みや苦しみのために思わず低い声を発する。うなる。「患者の―・く声が聞こえる」

(2)感心してため息をつく。嘆息する。「かからであらばやなどぞ―・かせ給ひける/大鏡(後一条)」

(3)苦心して詩歌を作る。苦吟する。「あまたたび誦(ズン)じて,―・きてかへし/大鏡(後一条)」

(4)獣がうなる。「飼ひける牛,夜ごとに必ず―・くこと侍りけり/著聞 20」

(5)金がたくさんある。うなる。「新町に紙入わすれて来た。中に―・く程かね入て置た/浄瑠璃・油地獄(下)」

うめ-くさ【埋め草】🔗⭐🔉

うめ-くさ [0] 【埋め草】

(1)雑誌・新聞などで,余白を埋めるための短い文章や記事。

(2)城攻めのとき,堀を埋めるのに使った草。「堀溝をうめん為に―三万余荷を国中の人夫に持寄させ/太平記 20」

(3)「埋め合わせ」に同じ。「今までの―に,うめえ酒を飲ませよう/人情本・郭の花笠」

うめ-けむし【梅毛虫】🔗⭐🔉

うめ-けむし [3] 【梅毛虫】

オビカレハの幼虫。灰青色に黄色の縦線のある毛虫。体長6センチメートルほど。ウメ・サクラ・モモ・バラなどの葉を食害する。若齢の幼虫は天幕のような巣を作って群生し,テンマクケムシともいう。

うめ-ごよみ【梅暦】🔗⭐🔉

うめ-ごよみ [3] 【梅暦】

〔花の咲くのを見て春を知るので〕

梅の花。「頃しも春の―/人情本・梅児誉美(初)」

うめごよみ【梅児誉美】🔗⭐🔉

うめごよみ 【梅児誉美】

「春色(シユンシヨク)梅児誉美」の略称。

うめ-ごろし【埋め殺し】🔗⭐🔉

うめ-ごろし [0] 【埋め殺し】

掘削を行うために用いた鋼矢板などの仮設材を,工事終了後に回収しないでそのまま埋めたままにしてしまうこと。

うめざき【梅崎】🔗⭐🔉

うめざき 【梅崎】

姓氏の一。

うめざき-はるお【梅崎春生】🔗⭐🔉

うめざき-はるお 【梅崎春生】

(1915-1965) 小説家。福岡県生まれ。東大卒。「桜島」など戦争文学で文壇に登場,戦後文学の一翼を担う一方,「ボロ家の春秋」など飄逸味(ヒヨウイツミ)あるユーモアで市井を描いた。晩年は「幻化」で空虚な生の実態を凝視した。

うめざわ【梅沢】🔗⭐🔉

うめざわ ウメザハ 【梅沢】

姓氏の一。

うめざわ-はまお【梅沢浜夫】🔗⭐🔉

うめざわ-はまお ウメザハハマヲ 【梅沢浜夫】

(1914-1986) 微生物学者。東大教授。第二次大戦末期にペニシリンの分離に成功,戦後カナマイシン・ザルコマイシンなど多くの抗生物質を発見した。微生物化学研究所を創立。

うめ-しゅ【梅酒】🔗⭐🔉

うめ-しゅ [0] 【梅酒】

梅の実を氷砂糖とともに焼酎(シヨウチユウ)に漬け,熟成させた果実酒。うめざけ。[季]夏。《古―をたふとみ嘗むる主かな/松本たかし》

うめ-しょうゆ【梅醤油】🔗⭐🔉

うめ-しょうゆ ―シヤウユ [3] 【梅醤油】

梅干しをつぶして裏漉(ゴ)ししたものを,醤油・だしでのばしたもの。

うめ-ず【梅酢】🔗⭐🔉

うめ-ず [0] 【梅酢】

梅の実を塩漬けにし,重しをかけておくとしみ出てくる酸味の強い汁。そのままのものを白梅酢,シソの葉を入れて赤い色をつけたものは赤梅酢という。漬物・料理・薬用などに用いる。

うめ-すけ【梅助】🔗⭐🔉

うめ-すけ [2] 【梅助】

群衆・通行人・捕り手などを演じる下級俳優の俗称。

うめ-ぞの【梅園】🔗⭐🔉

うめ-ぞの [0] 【梅園】

梅の木がたくさんある庭園。ばいえん。

うめ-ぞめ【梅染(め)】🔗⭐🔉

うめ-ぞめ [0] 【梅染(め)】

(1)梅の木の皮や根を煎じた染め汁(梅谷渋)で染めること。また,そうして染めたもの。赤茶色のものを赤梅,黒茶色のものを黒梅という。鎌倉時代から加賀国の特産。

(2)「梅襲(ウメガサネ)」に同じ。

うめだ【梅田】🔗⭐🔉

うめだ 【梅田】

大阪市北区の地名。鉄道各線やバス路線が集中する大阪駅周辺一帯の地。大阪の北の玄関で繁華街。

うめだ【梅田】🔗⭐🔉

うめだ 【梅田】

姓氏の一。

うめだ-うんぴん【梅田雲浜】🔗⭐🔉

うめだ-うんぴん 【梅田雲浜】

(1815-1859) 幕末の尊攘派の志士。若狭(ワカサ)小浜(オバマ)藩士。名は源次郎。1852年藩政や外交問題について建言して士籍を除かれた。将軍継嗣問題では一橋派となり,井伊大老排斥を企てたが,安政の大獄で逮捕され,牢中で病死。

うめただ【埋忠】🔗⭐🔉

うめただ 【埋忠】

京都の鐔工(タンコウ)の名家。埋忠明寿(ミヨウジユ)を祖とする。

うめただ-みょうじゅ【埋忠明寿】🔗⭐🔉

うめただ-みょうじゅ ―ミヤウジユ 【埋忠明寿】

(1558-1631) 安土桃山・江戸初期の金工・刀工。京都の白銀(シロガネ)師埋忠家の統領。通称を彦次郎。 (ハバキ)など白銀細工のほか,鐔(ツバ)の作では鉄をはじめ各種の色金を使用し,平象眼などに新機軸を開く。金家・信家とともに鐔の三作と称せられる。また,刀工としても新刀の開祖的存在。

(ハバキ)など白銀細工のほか,鐔(ツバ)の作では鉄をはじめ各種の色金を使用し,平象眼などに新機軸を開く。金家・信家とともに鐔の三作と称せられる。また,刀工としても新刀の開祖的存在。

(ハバキ)など白銀細工のほか,鐔(ツバ)の作では鉄をはじめ各種の色金を使用し,平象眼などに新機軸を開く。金家・信家とともに鐔の三作と称せられる。また,刀工としても新刀の開祖的存在。

(ハバキ)など白銀細工のほか,鐔(ツバ)の作では鉄をはじめ各種の色金を使用し,平象眼などに新機軸を開く。金家・信家とともに鐔の三作と称せられる。また,刀工としても新刀の開祖的存在。

うめ-たて【埋め立て】🔗⭐🔉

うめ-たて [0] 【埋め立て】

埋め立てること。「―工事」

うめたて-ち【埋め立て地】🔗⭐🔉

うめたて-ち [4] 【埋め立て地】

海や湖沼などを埋めて陸地にした土地。

うめ-た・てる【埋め立てる】🔗⭐🔉

うめ-た・てる [4] 【埋め立てる】 (動タ下一)[文]タ下二 うめた・つ

川・池・湖・海などを埋めて陸地にする。「海岸を―・ててコンビナートを作る」

うめ-ちゃ【埋め茶】🔗⭐🔉

うめ-ちゃ 【埋め茶】

「埋め茶女郎」の略。

うめちゃ-じょろう【埋め茶女郎】🔗⭐🔉

うめちゃ-じょろう ―ヂヨラウ 【埋め茶女郎】

遊女の等級の一。江戸の吉原で,「散茶(サンチヤ)女郎」より一段格下の遊女。散茶をうすめた洒落からの称という。うめちゃ。

うめちゃ-づくり【埋め茶造り】🔗⭐🔉

うめちゃ-づくり 【埋め茶造り】

江戸時代,吉原の遊女屋の店造りの一。散茶造りの様子をかえて,庭を狭くし,大格子(オオゴウシ)の内側を女郎座敷に仕立てたもの。

うめづ【梅津】🔗⭐🔉

うめづ 【梅津】

姓氏の一。

うめづ-かおうきん-きょうてい【梅津何応欽協定】🔗⭐🔉

うめづ-かおうきん-きょうてい ―ケフテイ 【梅津何応欽協定】

1935年(昭和10)支那駐屯軍司令官梅津美治郎と北平(北京)軍事委員分会委員長何応欽との間に結ばれた協定。中国河北省からの中国軍・国民党勢力の撤退などを内容とし,日本の華北侵略の足掛かりとなった。

うめづ-まさかげにっき【梅津政景日記】🔗⭐🔉

うめづ-まさかげにっき 【梅津政景日記】

梅津政景(1581-1633)の日記。二一巻。秋田藩で山奉行・勘定奉行・家老を歴任したときの公私にわたる記録で,秋田藩創立期のみならず幕藩制確立期の政治・経済・社会・民俗・言語の研究に貴重な資料。

うめづ-よしじろう【梅津美治郎】🔗⭐🔉

うめづ-よしじろう ―ヨシヂラウ 【梅津美治郎】

(1882-1949) 軍人。陸軍大将。大分県生まれ。1935年(昭和10),支那駐屯軍司令官として梅津何応欽(カオウキン)協定を結ぶ。また,第二次大戦終戦時の降伏文書に重光葵(シゲミツマモル)とともに調印。A 級戦犯として終身禁錮刑,服役中に病死。

うめづ-がわ【梅津川】🔗⭐🔉

うめづ-がわ ―ガハ 【梅津川】

京都市右京区梅津付近での桂川の部分名。むめづがわ。((歌枕))「名のみしてなれるも見えず―ゐせきの水ももればなりけり/拾遺(雑下)」

〔多く梅の縁語「春」「実(身)」「生る(成る)」などが詠み込まれた〕

うめ-づけ【梅漬(け)】🔗⭐🔉

うめ-づけ [0] 【梅漬(け)】

(1)梅の実をシソの葉とともに塩漬けにした食品。梅干しのように干さないで,かたさを保っている。

(2)生姜・瓜・大根などを薄く切って,赤梅酢に漬けたもの。

(3)梅の実の焼酎(シヨウチユウ)漬け。

うめ-つ-さつき【梅つ五月】🔗⭐🔉

うめ-つ-さつき 【梅つ五月】

陰暦二月の異名。

うめつじ【梅辻】🔗⭐🔉

うめつじ 【梅辻】

姓氏の一。

うめつじ-しゅんしょう【梅辻春樵】🔗⭐🔉

うめつじ-しゅんしょう ―シユンセウ 【梅辻春樵】

(1776-1857) 江戸後期の漢詩人。近江の人。名は希声,字(アザナ)は廷調・子琴,春樵は号。京都に住んで儒者・詩人として知られた。著「春樵隠士家稿」

うめつぼ【梅壺】🔗⭐🔉

うめつぼ 【梅壺】

〔庭に紅白の梅の植えられていたことから〕

凝華舎(ギヨウカシヤ)の別名。

うめにもはる【梅にも春】🔗⭐🔉

うめにもはる 【梅にも春】

端唄・うた沢の一。初春の風物によせて,男を待つ女心をうたったもの。御所車。

うめね【梅根】🔗⭐🔉

うめね 【梅根】

姓氏の一。

うめね-さとる【梅根悟】🔗⭐🔉

うめね-さとる 【梅根悟】

(1903-1980) 教育学者。福岡県生まれ。和光大学学長。コアカリキュラム連盟結成に尽力。主著「世界教育史」

うめのいろ-づき【梅の色月】🔗⭐🔉

うめのいろ-づき 【梅の色月】

陰暦五月の異名。

うめのき-がくもん【梅の木学問】🔗⭐🔉

うめのき-がくもん [5] 【梅の木学問】

〔梅の木は早く生長するが大木にはならないところから〕

進み方は早いが学問を大成させないで終わる人。

→楠(クスノキ)学問

うめのき-ごけ【梅の樹苔】🔗⭐🔉

うめのき-ごけ [4] 【梅の樹苔】

ウメノキゴケ科の葉状または樹枝状地衣植物。最も普通に見られる地衣。仙台以南の暖地に分布。梅や松の古木,岩上などに着生。大気汚染に弱いので,その指標に利用できる。

うめのき-ぶげん【梅の木分限】🔗⭐🔉

うめのき-ぶげん 【梅の木分限】

〔梅の木は早く生長して実をつけるが大木とならないところから〕

成り上がりの金持ち。にわか成金。うめのきぶんげん。

→楠(クスノキ)分限

うめのはな-がい【梅の花貝】🔗⭐🔉

うめのはな-がい ―ガヒ [5] 【梅の花貝】

海産の二枚貝。殻長・殻高とも6ミリメートル内外で,よくふくらむ。殻表は白ないし淡黄色。殻は貝細工に用いる。本州以南の浅い内湾の砂泥底にすむ。

うめのはる【梅の春】🔗⭐🔉

うめのはる 【梅の春】

清元の一。四方真門(ヨモノマカド)(毛利元義)作詞。作曲は川口お直に擬せられる。真門が狂歌の選者となった披露に作られた。

うめのみや-じんじゃ【梅宮神社】🔗⭐🔉

うめのみや-じんじゃ 【梅宮神社】

京都市右京区梅津にある神社。祭神は酒解神(サカドケノカミ)・大若子神(オオワクゴノカミ)・小若子神(コワクゴノカミ)など橘(タチバナ)氏の祖神。安産と酒造の神として知られる。梅宮大社。

うめのよしべえ【梅の由兵衛】🔗⭐🔉

うめのよしべえ ―ヨシベ 【梅の由兵衛】

浄瑠璃「茜染野中の隠井(コモリイド)」,並木五瓶(ゴヘイ)作の歌舞伎「隅田春妓女容性(スダノハルゲイシヤカタギ)」の通称。また,その主人公。実説では人を殺して金を奪い処刑された梅渋吉兵衛を,義侠(ギキヨウ)の人として描く。

【梅の由兵衛】

浄瑠璃「茜染野中の隠井(コモリイド)」,並木五瓶(ゴヘイ)作の歌舞伎「隅田春妓女容性(スダノハルゲイシヤカタギ)」の通称。また,その主人公。実説では人を殺して金を奪い処刑された梅渋吉兵衛を,義侠(ギキヨウ)の人として描く。

【梅の由兵衛】

浄瑠璃「茜染野中の隠井(コモリイド)」,並木五瓶(ゴヘイ)作の歌舞伎「隅田春妓女容性(スダノハルゲイシヤカタギ)」の通称。また,その主人公。実説では人を殺して金を奪い処刑された梅渋吉兵衛を,義侠(ギキヨウ)の人として描く。

【梅の由兵衛】

浄瑠璃「茜染野中の隠井(コモリイド)」,並木五瓶(ゴヘイ)作の歌舞伎「隅田春妓女容性(スダノハルゲイシヤカタギ)」の通称。また,その主人公。実説では人を殺して金を奪い処刑された梅渋吉兵衛を,義侠(ギキヨウ)の人として描く。

うめ-ばか【埋め墓】🔗⭐🔉

うめ-ばか [2][0] 【埋め墓】

主に近畿地方の両墓制をとる地方で,遺骸を埋葬した墓。いけばか。

⇔詣(マイ)り墓

うめ-ばち【梅鉢】🔗⭐🔉

うめ-ばち [0][2] 【梅鉢】

家紋の一。単弁の梅の花を上から見た形を図案化したもの。菅原道真の紋として有名。

うめばち-そう【梅鉢草】🔗⭐🔉

うめばち-そう ―サウ [0] 【梅鉢草】

ユキノシタ科の多年草。山地の日当たりのよい湿所に自生。葉は根生し長柄をもった心臓形。夏秋に10〜40センチメートルの花茎を数本出し,茎頂に白色五弁のウメに似た花を各一個つける。[季]夏。

うめばち-も【梅鉢藻】🔗⭐🔉

うめばち-も [4] 【梅鉢藻】

バイカモの別名。

うめはら【梅原】🔗⭐🔉

うめはら 【梅原】

姓氏の一。

うめはら-すえじ【梅原末治】🔗⭐🔉

うめはら-すえじ ―ス ヂ 【梅原末治】

(1893-1983) 考古学者。大阪生まれ。京大教授。日本考古学の草創期より活躍,考古学の専門分野としての確立と近代化に貢献。東アジアの青銅器の研究水準を高め,多大な業績を残した。

ヂ 【梅原末治】

(1893-1983) 考古学者。大阪生まれ。京大教授。日本考古学の草創期より活躍,考古学の専門分野としての確立と近代化に貢献。東アジアの青銅器の研究水準を高め,多大な業績を残した。

ヂ 【梅原末治】

(1893-1983) 考古学者。大阪生まれ。京大教授。日本考古学の草創期より活躍,考古学の専門分野としての確立と近代化に貢献。東アジアの青銅器の研究水準を高め,多大な業績を残した。

ヂ 【梅原末治】

(1893-1983) 考古学者。大阪生まれ。京大教授。日本考古学の草創期より活躍,考古学の専門分野としての確立と近代化に貢献。東アジアの青銅器の研究水準を高め,多大な業績を残した。

うめはら-ほくめい【梅原北明】🔗⭐🔉

うめはら-ほくめい 【梅原北明】

(1899-1946) 性風俗研究家・出版者。富山県生まれ。早大中退。本名,貞康。昭和初期のエロ・グロ・ナンセンス文化を代表する雑誌・書籍を多数発刊。編著「明治・大正綺談珍聞大集成」「近代世相全史」など。

うめはら-りゅうざぶろう【梅原竜三郎】🔗⭐🔉

うめはら-りゅうざぶろう ―リユウザブラウ 【梅原竜三郎】

(1888-1986) 洋画家。京都生まれ。関西美術院卒。本名,良三郎。浅井忠に師事,渡仏しルノアールに学ぶ。帰国後二科会・春陽会に参加,国画創作協会に移り国画会を主宰。東洋画の伝統を摂取し華麗な画風を築いた。作「北京風景」「桜島」など。

うめ-びしお【梅醤】🔗⭐🔉

うめ-びしお ―ビシホ [3][0] 【梅醤】

梅干しの肉をすりつぶし,砂糖を加えて練ったもの。

うめ-ぼし【梅干(し)】🔗⭐🔉

うめ-ぼし [0] 【梅干(し)】

梅の果実を数日間塩漬けにしたあと,日光で乾燥し,シソの葉とともに梅酢に漬けた食品。長期間保存できる。[季]夏。《―にすでに日蔭や一むしろ/河東碧梧桐》

うめぼし-あめ【梅干し飴】🔗⭐🔉

うめぼし-あめ [4] 【梅干し飴】

水飴を煮詰め,香料・着色料を加え,油をつけて固めたもの。形や大きさが梅干しに似ている。

うめぼし-ばば【梅干し婆】🔗⭐🔉

うめぼし-ばば [5] 【梅干し婆】

(皺(シワ)の多い顔を梅干しに見立てて)老婆をあざけっていう語。

うめぼり【梅暮里】🔗⭐🔉

うめぼり 【梅暮里】

姓氏の一。

うめぼり-こくが【梅暮里谷峨】🔗⭐🔉

うめぼり-こくが 【梅暮里谷峨】

(初世)(1750-1821) 江戸後期の戯作者。上総久留里藩士。通称を反町三郎助。末期洒落本を代表する作者。著「青楼五ツ雁金」「傾城買二筋道」「廓(サト)の癖」など。

うめ-み【梅見】🔗⭐🔉

うめ-み [3] 【梅見】

梅の花を観賞すること。観梅。[季]春。《さむしろを畠に敷て―かな/蕪村》

うめみ-づき【梅見月】🔗⭐🔉

うめみ-づき [3] 【梅見月】

陰暦二月の異称。

うめ-むすび【梅結び】🔗⭐🔉

うめ-むすび [3] 【梅結び】

装飾紐(ヒモ)の結び方の一。梅の花をかたどったもの。

→花結び

うめ-もどき【梅擬】🔗⭐🔉

うめ-もどき [3] 【梅擬】

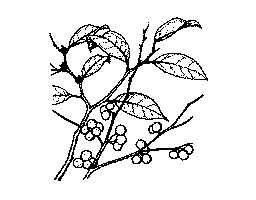

モチノキ科の落葉低木。山中に自生する。葉は互生し,ウメに似る。雌雄異株。六月頃,葉腋に淡紫色または白色の四,五弁の花をつける。秋に赤熟,まれに白熟する球形の小果を結ぶ。また庭木ともする。[季]秋。

梅擬

[図]

[図]

[図]

[図]

うめもと-りゅう【楳茂都流】🔗⭐🔉

うめもと-りゅう ―リウ 【楳茂都流】

上方舞(カミガタマイ)の一流派。江戸末期に大坂の楳茂都扇性(センシヨウ)が創始。

うめ【梅】(和英)🔗⭐🔉

うめ【梅】

[木]an ume[a plum]tree;[花]an ume[a plum]blossom[flower];[実]an ume[a plum];a Japanese apricot.

うめあわせ【埋め合わせをする】(和英)🔗⭐🔉

うめあわせ【埋め合わせをする】

make up;make amends.

うめく【呻く】(和英)🔗⭐🔉

うめしゅ【梅酒】(和英)🔗⭐🔉

うめしゅ【梅酒】

ume[plum]brandy.

うめず【梅酢】(和英)🔗⭐🔉

うめず【梅酢】

ume[plum]vinegar.

うめたて【埋立(工事)】(和英)🔗⭐🔉

うめたて【埋立(工事)】

reclamation (work).埋立地 a reclaimed land.

うめたてる【埋め立てる】(和英)🔗⭐🔉

うめたてる【埋め立てる】

fill in[up].

うめぼし【梅干】(和英)🔗⭐🔉

うめぼし【梅干】

a pickled ume[plum].

うめもどき【梅もどき】(和英)🔗⭐🔉

うめもどき【梅もどき】

《植》a Japanese winter berry.

大辞林に「うめ」で始まるの検索結果 1-100。もっと読み込む