複数辞典一括検索+![]()

![]()

吟 うめく🔗⭐🔉

【吟】

7画 口部 [常用漢字]

区点=2267 16進=3663 シフトJIS=8BE1

《常用音訓》ギン

《音読み》 ギン(ギム)

7画 口部 [常用漢字]

区点=2267 16進=3663 シフトJIS=8BE1

《常用音訓》ギン

《音読み》 ギン(ギム) /ゴン(ゴム)

/ゴン(ゴム) 〈y

〈y n〉

《訓読み》 うめく

《名付け》 あきら・おと・こえ

《意味》

n〉

《訓読み》 うめく

《名付け》 あきら・おと・こえ

《意味》

ギンス{動}いちいちの文句をはっきり発音せず、低い含み声で口ずさむ。転じて、詩歌を口ずさむ。「吟詩」「行吟沢畔=行キテ沢畔ニ吟ズ」〔→楚辞〕

ギンス{動}いちいちの文句をはっきり発音せず、低い含み声で口ずさむ。転じて、詩歌を口ずさむ。「吟詩」「行吟沢畔=行キテ沢畔ニ吟ズ」〔→楚辞〕

{動}うめく。低く長く声を引いてうなる。「呻吟シンギン」

{動}うめく。低く長く声を引いてうなる。「呻吟シンギン」

{名}うた。▽詩体の一種で、声を引いて口ずさむためにつくったもの。去声に読む。「遊子吟」「好為梁父吟=好ンデ梁父吟ヲ為ス」〔→蜀志〕

《解字》

会意兼形声。今は「かぶせるかたち+一印(隠されるもの)」の会意文字で、物を寄せ集め、ふたをして隠す意を含む。吟は「口+音符今」で、口をふさぎ、発音を表に出さず、声を含んで低く出すこと。→今

《類義》

→歌

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{名}うた。▽詩体の一種で、声を引いて口ずさむためにつくったもの。去声に読む。「遊子吟」「好為梁父吟=好ンデ梁父吟ヲ為ス」〔→蜀志〕

《解字》

会意兼形声。今は「かぶせるかたち+一印(隠されるもの)」の会意文字で、物を寄せ集め、ふたをして隠す意を含む。吟は「口+音符今」で、口をふさぎ、発音を表に出さず、声を含んで低く出すこと。→今

《類義》

→歌

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

7画 口部 [常用漢字]

区点=2267 16進=3663 シフトJIS=8BE1

《常用音訓》ギン

《音読み》 ギン(ギム)

7画 口部 [常用漢字]

区点=2267 16進=3663 シフトJIS=8BE1

《常用音訓》ギン

《音読み》 ギン(ギム) /ゴン(ゴム)

/ゴン(ゴム) 〈y

〈y n〉

《訓読み》 うめく

《名付け》 あきら・おと・こえ

《意味》

n〉

《訓読み》 うめく

《名付け》 あきら・おと・こえ

《意味》

ギンス{動}いちいちの文句をはっきり発音せず、低い含み声で口ずさむ。転じて、詩歌を口ずさむ。「吟詩」「行吟沢畔=行キテ沢畔ニ吟ズ」〔→楚辞〕

ギンス{動}いちいちの文句をはっきり発音せず、低い含み声で口ずさむ。転じて、詩歌を口ずさむ。「吟詩」「行吟沢畔=行キテ沢畔ニ吟ズ」〔→楚辞〕

{動}うめく。低く長く声を引いてうなる。「呻吟シンギン」

{動}うめく。低く長く声を引いてうなる。「呻吟シンギン」

{名}うた。▽詩体の一種で、声を引いて口ずさむためにつくったもの。去声に読む。「遊子吟」「好為梁父吟=好ンデ梁父吟ヲ為ス」〔→蜀志〕

《解字》

会意兼形声。今は「かぶせるかたち+一印(隠されるもの)」の会意文字で、物を寄せ集め、ふたをして隠す意を含む。吟は「口+音符今」で、口をふさぎ、発音を表に出さず、声を含んで低く出すこと。→今

《類義》

→歌

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{名}うた。▽詩体の一種で、声を引いて口ずさむためにつくったもの。去声に読む。「遊子吟」「好為梁父吟=好ンデ梁父吟ヲ為ス」〔→蜀志〕

《解字》

会意兼形声。今は「かぶせるかたち+一印(隠されるもの)」の会意文字で、物を寄せ集め、ふたをして隠す意を含む。吟は「口+音符今」で、口をふさぎ、発音を表に出さず、声を含んで低く出すこと。→今

《類義》

→歌

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

呻 うめく🔗⭐🔉

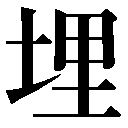

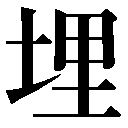

埋 うめる🔗⭐🔉

【埋】

10画 土部 [常用漢字]

区点=4368 16進=4B64 シフトJIS=9684

《常用音訓》マイ/う…まる/う…める/う…もれる

《音読み》 マイ/メ

10画 土部 [常用漢字]

区点=4368 16進=4B64 シフトJIS=9684

《常用音訓》マイ/う…まる/う…める/う…もれる

《音読み》 マイ/メ /バイ

/バイ 〈m

〈m i〉

《訓読み》 うまる/うもれる/うめる(うむ)/うずめる(うづむ)

《名付け》 うめ

《意味》

{動}うめる(ウム)。うずめる(ウヅム)。地中に入れて見えなくする。「埋葬」「呉宮花草埋幽径=呉宮ノ花草、幽径ヲ埋ム」〔→李白〕

〔国〕うめる(ウム)。損失などの不足分を補う。「欠損を埋める」

《解字》

形声。「土+音符貍マイ・リの略体」で、土で隠して見えなくするの意が本義であろう。

《単語家族》

墨(黒い)

i〉

《訓読み》 うまる/うもれる/うめる(うむ)/うずめる(うづむ)

《名付け》 うめ

《意味》

{動}うめる(ウム)。うずめる(ウヅム)。地中に入れて見えなくする。「埋葬」「呉宮花草埋幽径=呉宮ノ花草、幽径ヲ埋ム」〔→李白〕

〔国〕うめる(ウム)。損失などの不足分を補う。「欠損を埋める」

《解字》

形声。「土+音符貍マイ・リの略体」で、土で隠して見えなくするの意が本義であろう。

《単語家族》

墨(黒い) 黙(声を出さない)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

黙(声を出さない)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

10画 土部 [常用漢字]

区点=4368 16進=4B64 シフトJIS=9684

《常用音訓》マイ/う…まる/う…める/う…もれる

《音読み》 マイ/メ

10画 土部 [常用漢字]

区点=4368 16進=4B64 シフトJIS=9684

《常用音訓》マイ/う…まる/う…める/う…もれる

《音読み》 マイ/メ /バイ

/バイ 〈m

〈m i〉

《訓読み》 うまる/うもれる/うめる(うむ)/うずめる(うづむ)

《名付け》 うめ

《意味》

{動}うめる(ウム)。うずめる(ウヅム)。地中に入れて見えなくする。「埋葬」「呉宮花草埋幽径=呉宮ノ花草、幽径ヲ埋ム」〔→李白〕

〔国〕うめる(ウム)。損失などの不足分を補う。「欠損を埋める」

《解字》

形声。「土+音符貍マイ・リの略体」で、土で隠して見えなくするの意が本義であろう。

《単語家族》

墨(黒い)

i〉

《訓読み》 うまる/うもれる/うめる(うむ)/うずめる(うづむ)

《名付け》 うめ

《意味》

{動}うめる(ウム)。うずめる(ウヅム)。地中に入れて見えなくする。「埋葬」「呉宮花草埋幽径=呉宮ノ花草、幽径ヲ埋ム」〔→李白〕

〔国〕うめる(ウム)。損失などの不足分を補う。「欠損を埋める」

《解字》

形声。「土+音符貍マイ・リの略体」で、土で隠して見えなくするの意が本義であろう。

《単語家族》

墨(黒い) 黙(声を出さない)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

黙(声を出さない)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

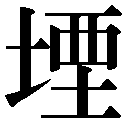

堙 うめる🔗⭐🔉

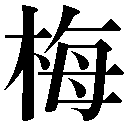

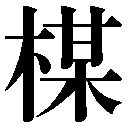

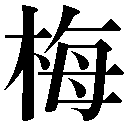

梅 うめ🔗⭐🔉

【梅】

人名に使える旧字

人名に使える旧字

10画 木部 [四年]

区点=3963 16進=475F シフトJIS=947E

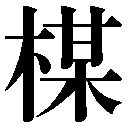

【楳】異体字異体字

10画 木部 [四年]

区点=3963 16進=475F シフトJIS=947E

【楳】異体字異体字

13画 木部

区点=3964 16進=4760 シフトJIS=9480

《常用音訓》バイ/うめ

《音読み》 バイ

13画 木部

区点=3964 16進=4760 シフトJIS=9480

《常用音訓》バイ/うめ

《音読み》 バイ /メ/マイ

/メ/マイ 〈m

〈m i〉

《訓読み》 うめ

《名付け》 うめ・め

《意味》

i〉

《訓読み》 うめ

《名付け》 うめ・め

《意味》

{名}うめ。木の名。ばら科の落葉高木。早春に紅色・白色の花が咲く。六月ごろ実が黄色に熟する。実はすっぱく、食用、また、その実。▽その実を食べるとつわりにきき、また、多く実るので、安産や結婚をことほぐしるしとする。

{名}うめ。木の名。ばら科の落葉高木。早春に紅色・白色の花が咲く。六月ごろ実が黄色に熟する。実はすっぱく、食用、また、その実。▽その実を食べるとつわりにきき、また、多く実るので、安産や結婚をことほぐしるしとする。

{名}初夏に、雨がふり続くころ。ちょうど梅の熟するころに当たるので、そのころの時期のこと。「入梅」「梅雨」

《解字》

会意兼形声。毎は「まげ+音符母」の会意兼形声文字で、母親がどんどん子をうむことを示す。梅は「木+音符毎」で、多くの実をならせ、女の安産をたすける木。

《単語家族》

莓マイ(どんどん子株をふやすいちご)

{名}初夏に、雨がふり続くころ。ちょうど梅の熟するころに当たるので、そのころの時期のこと。「入梅」「梅雨」

《解字》

会意兼形声。毎は「まげ+音符母」の会意兼形声文字で、母親がどんどん子をうむことを示す。梅は「木+音符毎」で、多くの実をならせ、女の安産をたすける木。

《単語家族》

莓マイ(どんどん子株をふやすいちご) 媒(男女に子をうませる仲介をする)などと同系。

《参考》

人名に旧字使用可。旧字の総画数は11画。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

媒(男女に子をうませる仲介をする)などと同系。

《参考》

人名に旧字使用可。旧字の総画数は11画。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

人名に使える旧字

人名に使える旧字

10画 木部 [四年]

区点=3963 16進=475F シフトJIS=947E

【楳】異体字異体字

10画 木部 [四年]

区点=3963 16進=475F シフトJIS=947E

【楳】異体字異体字

13画 木部

区点=3964 16進=4760 シフトJIS=9480

《常用音訓》バイ/うめ

《音読み》 バイ

13画 木部

区点=3964 16進=4760 シフトJIS=9480

《常用音訓》バイ/うめ

《音読み》 バイ /メ/マイ

/メ/マイ 〈m

〈m i〉

《訓読み》 うめ

《名付け》 うめ・め

《意味》

i〉

《訓読み》 うめ

《名付け》 うめ・め

《意味》

{名}うめ。木の名。ばら科の落葉高木。早春に紅色・白色の花が咲く。六月ごろ実が黄色に熟する。実はすっぱく、食用、また、その実。▽その実を食べるとつわりにきき、また、多く実るので、安産や結婚をことほぐしるしとする。

{名}うめ。木の名。ばら科の落葉高木。早春に紅色・白色の花が咲く。六月ごろ実が黄色に熟する。実はすっぱく、食用、また、その実。▽その実を食べるとつわりにきき、また、多く実るので、安産や結婚をことほぐしるしとする。

{名}初夏に、雨がふり続くころ。ちょうど梅の熟するころに当たるので、そのころの時期のこと。「入梅」「梅雨」

《解字》

会意兼形声。毎は「まげ+音符母」の会意兼形声文字で、母親がどんどん子をうむことを示す。梅は「木+音符毎」で、多くの実をならせ、女の安産をたすける木。

《単語家族》

莓マイ(どんどん子株をふやすいちご)

{名}初夏に、雨がふり続くころ。ちょうど梅の熟するころに当たるので、そのころの時期のこと。「入梅」「梅雨」

《解字》

会意兼形声。毎は「まげ+音符母」の会意兼形声文字で、母親がどんどん子をうむことを示す。梅は「木+音符毎」で、多くの実をならせ、女の安産をたすける木。

《単語家族》

莓マイ(どんどん子株をふやすいちご) 媒(男女に子をうませる仲介をする)などと同系。

《参考》

人名に旧字使用可。旧字の総画数は11画。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

媒(男女に子をうませる仲介をする)などと同系。

《参考》

人名に旧字使用可。旧字の総画数は11画。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

漢字源に「うめ」で始まるの検索結果 1-5。

8画 口部

区点=5081 16進=5271 シフトJIS=99EF

《音読み》 シン

8画 口部

区点=5081 16進=5271 シフトJIS=99EF

《音読み》 シン n〉

《訓読み》 うめく

《意味》

{動}うめく。声を長くのばしてうなる。「呻吟シンギン」

《解字》

会意兼形声。申シンは、もと電光がのびるさまを描いた象形文字。のち、左右の両手で、中央の|線を長く押しのばすさまをあらわす会意文字となる。呻は「口+音符申(のばす)」で声をひきのばすこと。▽呷コウ(がぶ飲みする)は、別字。

n〉

《訓読み》 うめく

《意味》

{動}うめく。声を長くのばしてうなる。「呻吟シンギン」

《解字》

会意兼形声。申シンは、もと電光がのびるさまを描いた象形文字。のち、左右の両手で、中央の|線を長く押しのばすさまをあらわす会意文字となる。呻は「口+音符申(のばす)」で声をひきのばすこと。▽呷コウ(がぶ飲みする)は、別字。 12画 土部

区点=5237 16進=5445 シフトJIS=9AC3

《音読み》 イン

12画 土部

区点=5237 16進=5445 シフトJIS=9AC3

《音読み》 イン n〉

《訓読み》 ふさぐ/うめる(うむ)

《意味》

{動}ふさぐ。うめる(ウム)。隠して見えなくする。土をかぶせてうめる。〈同義語〉

n〉

《訓読み》 ふさぐ/うめる(うむ)

《意味》

{動}ふさぐ。うめる(ウム)。隠して見えなくする。土をかぶせてうめる。〈同義語〉 会意兼形声。右側は、煙の原字で、香炉から煙をたてるさまを示す。物の姿を隠して見えなくする意を含む。堙はそれを音符とし、土を加えた字で、土をかぶせて見えなくすること。

《単語家族》

湮イン(水につかって見えなくなる)

会意兼形声。右側は、煙の原字で、香炉から煙をたてるさまを示す。物の姿を隠して見えなくする意を含む。堙はそれを音符とし、土を加えた字で、土をかぶせて見えなくすること。

《単語家族》

湮イン(水につかって見えなくなる)