複数辞典一括検索+![]()

![]()

ろくはら‐たんだい【六波羅探題】🔗⭐🔉

ろくはら‐たんだい【六波羅探題】

鎌倉幕府の職名。承久の乱後、六波羅の地に設置。南方・北方の二名からなり、京都の警護、朝廷の監視および尾張(のち三河)・加賀以西の政治・軍事を管掌した。執権に次ぐ重職で、北条氏の一族から選任した。六波羅守護。六波羅殿。

ろくはら‐どの【六波羅殿】🔗⭐🔉

ろくはら‐どの【六波羅殿】

京都六波羅にあった平家の邸宅。

京都六波羅にあった平家の邸宅。 平清盛の異称。

平清盛の異称。 六波羅探題の異称。

六波羅探題の異称。

京都六波羅にあった平家の邸宅。

京都六波羅にあった平家の邸宅。 平清盛の異称。

平清盛の異称。 六波羅探題の異称。

六波羅探題の異称。

ろく‐はらみつ【六波羅×蜜】🔗⭐🔉

ろく‐はらみつ【六波羅×蜜】

《「ろっぱらみつ」とも》大乗仏教における六種の修行。菩薩(ぼさつ)が涅槃(ねはん)に至るための六つの徳目。布施(ふせ)・持戒・忍辱(にんにく)・精進(しようじん)・禅定(ぜんじよう)・智慧。六度。

ろくはらみつ‐じ【六波羅蜜寺】🔗⭐🔉

ろくはらみつ‐じ【六波羅蜜寺】

京都市東山区にある真言宗智山派の寺。山号は、普陀落山。西国三十三所第一七番札所。応和三年(九六三)空也が十一面観音を祭り開創、西光寺と称した。第二世中信が六波羅蜜寺と改称。のち、真言宗になった。本堂は室町初期の再建で、平安・鎌倉時代の木像が多く残る。

ろく‐ばり【△陸×梁】🔗⭐🔉

ろく‐ばり【△陸×梁】

洋風小屋組みの最下部に置かれる梁。

ろく‐ばん【×肋板】🔗⭐🔉

ろく‐ばん【×肋板】

船体の湾曲部を形作る、肋材の間に差し込んである鋼鉄板。

ろく‐ばん【緑×礬】🔗⭐🔉

ろく‐ばん【緑×礬】

りょくばん(緑礬)

りょくばん(緑礬)

りょくばん(緑礬)

りょくばん(緑礬)

ろく‐びょうし【六拍子】‐ビヤウシ🔗⭐🔉

ろく‐びょうし【六拍子】‐ビヤウシ

音楽で、六つの拍を一つの単位とする拍子。ふつう、第一拍に強声部があり、第四拍が中強のアクセントとなる。

音楽で、六つの拍を一つの単位とする拍子。ふつう、第一拍に強声部があり、第四拍が中強のアクセントとなる。 長唄の囃子(はやし)の一。大鼓・小鼓による軽快でにぎやかな鳴り物で、舞踊曲の手踊りの部分などに用いる。

長唄の囃子(はやし)の一。大鼓・小鼓による軽快でにぎやかな鳴り物で、舞踊曲の手踊りの部分などに用いる。

音楽で、六つの拍を一つの単位とする拍子。ふつう、第一拍に強声部があり、第四拍が中強のアクセントとなる。

音楽で、六つの拍を一つの単位とする拍子。ふつう、第一拍に強声部があり、第四拍が中強のアクセントとなる。 長唄の囃子(はやし)の一。大鼓・小鼓による軽快でにぎやかな鳴り物で、舞踊曲の手踊りの部分などに用いる。

長唄の囃子(はやし)の一。大鼓・小鼓による軽快でにぎやかな鳴り物で、舞踊曲の手踊りの部分などに用いる。

ろく‐ふ【六府】🔗⭐🔉

ろく‐ふ【六府】

「六衛府(ろくえふ)」の略。

ろく‐ぶ【六部】🔗⭐🔉

ろく‐ぶ【六部】

「六十六部」の略。

ろく‐ぶぎょう【六奉行】‐ブギヤウ🔗⭐🔉

ろく‐ぶぎょう【六奉行】‐ブギヤウ

武家時代の、武者奉行・旗奉行・長持奉行の総称。それぞれ二人ずついた。

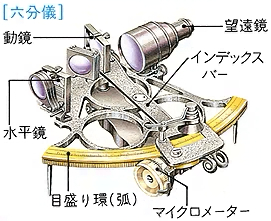

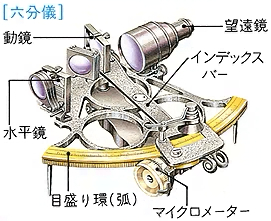

ろくぶん‐ぎ【六分儀】🔗⭐🔉

ろくぶん‐ぎ【六分儀】

天体の高度を測るための携帯用の器械。望遠鏡、二枚の反射鏡、円周の六分の一(六〇度)の目盛りをつけた弧などからなる。船の位置を求める天文航法に使用。セクスタント。

天体の高度を測るための携帯用の器械。望遠鏡、二枚の反射鏡、円周の六分の一(六〇度)の目盛りをつけた弧などからなる。船の位置を求める天文航法に使用。セクスタント。

天体の高度を測るための携帯用の器械。望遠鏡、二枚の反射鏡、円周の六分の一(六〇度)の目盛りをつけた弧などからなる。船の位置を求める天文航法に使用。セクスタント。

天体の高度を測るための携帯用の器械。望遠鏡、二枚の反射鏡、円周の六分の一(六〇度)の目盛りをつけた弧などからなる。船の位置を求める天文航法に使用。セクスタント。

大辞泉 ページ 16029。