複数辞典一括検索+![]()

![]()

○酸いも甘いも噛み分けるすいもあまいもかみわける🔗⭐🔉

○酸いも甘いも噛み分けるすいもあまいもかみわける

経験を積み、世事・人情によく通じている。

⇒す・い【酸い】

すい‐もう【吹毛】

①(毛を吹いて隠れた傷を求める意から)取るに足りない欠点をさがすこと。あらさがし。太平記26「をりふしにつけては―の咎を争うて」

②(吹きつける毛を切るほどするどい意から)よく切れる剣。太平記10「―を提持して、虚空を截断す」

⇒すいもう‐の‐なん【吹毛の難】

すい‐もう【衰耗】

「衰耗すいこう」の俗読み。

すいもう‐の‐なん【吹毛の難】

取るに足りない欠点をさがし非難すること。筑波問答「思ふことをありのままに申せば、さだめて―も多く侍らむ」

⇒すい‐もう【吹毛】

すい‐もじ【好文字】

(女房詞)好いたお方。

すい‐もじ【推文字】

(女房詞)推量。推測。推察。浄瑠璃、伽羅先代萩「よきに御―願ひ上候」

すい‐もの【吸物】スヒ‥

日本料理で、すすり吸うように仕立てたもの。煮立てた出し汁を塩・醤油・味噌などで味つけし、魚肉や野菜を実みとする。現在は多くすまし汁をいう。しる。つゆ。〈運歩色葉集〉

⇒すいもの‐ぜん【吸物膳】

⇒すいもの‐わん【吸物椀】

すいもの‐ぜん【吸物膳】スヒ‥

吸物椀を据えて客に出す膳。

⇒すい‐もの【吸物】

すいもの‐わん【吸物椀】スヒ‥

吸物を入れる椀。

⇒すい‐もの【吸物】

すい‐もん【水門】

貯水池や水路で、洪水防御・用水取入れ・排水など必要に応じて開閉し、水の流出入を調節するために設けた門扉などの構造物。通常、水門の前後は開渠かいきょである。→樋門

すい‐もん【水紋】

水面に起こる波紋。また、これに似た模様。

すい‐もん【水問】

水責めの拷問。

すい‐もん【垂問】

貴人や長上が目下めしたの者に問うこと。

すい‐もん【推問】

①問いただすこと。

②罪を取り調べること。

すいもん‐がく【水文学】

地球上の水の状態や変化を水の循環の観点から研究する学問。河川・湖沼・地下水など陸上の水が主な研究対象であり、水資源の開発・保全にはその知識が不可欠。物理学的側面が強く、陸水学というときは化学的・生物学的側面が強い。

すい‐やく【水薬】

薬物を水に溶かし、また混和した薬剤の総称。液状の薬。みずぐすり。

すい‐ゆ【垂諭】

おしえさとすこと。垂教。

すい‐よ【推誉】

ほめて人にすすめること。

すい‐よ【酔余】

酒に酔ったあげく。酒に酔ったあまり。「―の戯れ」

すい‐よ【睡余】

ねむりからさめたあと。

すい‐よう【水葉】‥エフ

水中に沈んだ状態に適応した形の葉。同一個体の葉が水中・水面・空気中にある場合、形が異なり、それぞれ水葉・浮葉・気葉という。フサモ・コウホネなどに見られる。沈水葉。水中葉。

すい‐よう【水溶】

水に溶けること。

⇒すいよう‐えき【水溶液】

⇒すいよう‐せい【水溶性】

すい‐よう【水楊】‥ヤウ

〔植〕カワヤナギの漢名。

すい‐よう【水曜】‥エウ

日曜から始まる1週の第4日。水曜日。

すい‐よう【垂楊】‥ヤウ

シダレヤナギの異称。

すい‐よう【衰容・悴容】

おとろえた姿。やつれた顔かたち。

すいよう【 陽】‥ヤウ

中国の古地名。春秋時代の宋の地。今の河南省商丘市の南。唐代、安史の乱の際には、太守許遠らがここを守ったが落城、殺された。

すいよう‐えき【水溶液】

ある物質を水に溶解させた液。→溶液。

⇒すい‐よう【水溶】

すいよう‐えき【水様液】‥ヤウ‥

水のようにみえる液体。

すいよう‐せい【水溶性】

水に溶ける性質をもっていること。「―ビタミン」

⇒すい‐よう【水溶】

すい‐よく【水浴】

①水をあびること。

②〔化〕(→)湯浴ゆよくに同じ。

すい‐よ・せる【吸い寄せる】スヒ‥

〔他下一〕[文]すひよ・す(下二)

吸ってひきよせる。気持や視線などをひきつける。

すい‐らい【水雷】

多量の爆薬を強固な容器内に充填じゅうてんし、水中で爆発させて敵艦を破壊する装置の兵器。攻撃用の魚形水雷(魚雷)、防御用の機械水雷(機雷)など。福地桜痴、もしや草紙「甲鉄艦が目ざす港に攻め込むに当り―の海中に埋めあるに遇ふたるが如き」。「―艇」

すい‐らん【翠嵐】

みどりに映えた山の気。

すい‐らん【翠巒】

みどり色の山。みどり色の連山。

す‐いり【巣入り】

①扇のかなめを金銀または象牙・鹿角などで作り、表裏からさしこんだもの。

②鶏が卵をかえすために巣につくこと。

③イカ・タイなどの産卵期。

⇒すいり‐なぎ【巣入り凪】

す‐いり【酢煎】

脂肪分の多いアジ・サバ・イワシなどを、酢を加えて煮ること。なまぐささを抑え、煮くずれを防ぎ、骨をやわらかくする。

す‐いり【鬆入り】

(→)鬆1が生ずること。

すいり【水入】

(スイイリの約)水にもぐること。潜水。また、たくみに水にもぐる者。好色五人女3「岩飛いわとびとて―の男をひそかに二人やとひて」

すい‐り【水利】

①水上運送の便利。「―に恵まれる」

②水の利用。水を飲料・灌漑などに利用すること。

⇒すいり‐くみあい【水利組合】

⇒すいり‐けん【水利権】

⇒すいり‐ちえき‐ぜい【水利地益税】

⇒すいり‐ぼうがい‐ざい【水利妨害罪】

すい‐り【水理】

①水のみち。水脈。

②ふなみち。水路。

⇒すいり‐がく【水理学】

すい‐り【推理】

①あらかじめ知られていることをもとに筋道を追って新しい知識・結論を導き出すこと。「犯人を―する」

②〔論〕(reasoning; inference)前提となる既知の命題から新たな命題(結論)を論理的に導き出す思考作用。前提が1個の場合は直接推理、2個以上の場合は間接推理という。〈哲学字彙2版〉

⇒すいり‐しょうせつ【推理小説】

すい‐り【酔裡・酔裏】

酒に酔っているうち。酔中。

ず‐いり【図入り】ヅ‥

本などに、絵図の挿入してあること。

すいり‐がく【水理学】

水の現象を数理的な理論を基礎にして実験値や実測値で補正し、土木工事などで生じる実際的な課題を明らかにしようとする学問。

⇒すい‐り【水理】

すい‐りきがく【水力学】

液体、特に水の力学的性質を、その工学上の応用を目的として研究する学問。

すい‐りく【水陸】

水と陸。水上と陸地。水路と陸路。「―両生」

⇒すいりく‐え【水陸会】

⇒すいりく‐りょうよう‐き【水陸両用機】

すいりく‐え【水陸会】‥ヱ

〔仏〕(水陸の鬼衆に飲食を施す意から)施餓鬼せがきの異称。水陸斎。悲済会。

⇒すい‐りく【水陸】

すいり‐くみあい【水利組合】‥アヒ

水利・土工に関する事業を営むために、地方公共団体または一定の地域内の土地・家屋所有者によって組織した公共組合。水利組合と水害予防組合とがあったが、1949年土地改良法が制定され、前者は土地改良区と改称。

⇒すい‐り【水利】

すいりく‐りょうよう‐き【水陸両用機】‥リヤウ‥

フロート(浮舟)と車輪とを併有し、水陸いずれにも発着できる飛行機。

⇒すい‐りく【水陸】

すいり‐けん【水利権】

特定の企業者、公共団体、一定地域内の住民、耕地や森林の所有者が、独占排他的に継続して、公水、特に河川の水を引用しまたは水面を利用しうる権利。発電用水利権・水道用水利権・灌漑用水利権の類。用水権。

⇒すい‐り【水利】

すいり‐しょうせつ【推理小説】‥セウ‥

(mystery; mystery story)犯罪事件、特に殺人事件の犯人、犯罪の方法・動機などにまつわる謎を論理的に推理・解明するところに興味の重点がある小説。ポーの「モルグ街の殺人」が早い例。探偵小説。ミステリー。

⇒すい‐り【推理】

すいり‐ちえき‐ぜい【水利地益税】

目的税の一つ。水利・都市計画・林道の事業など、土地または山林の利益となるべき事業の実施の費用にあて、これらの事業で特に利益を受ける土地または家屋に対して課す地方税。

⇒すい‐り【水利】

すいり‐なぎ【巣入り凪】

(産卵期のイカ・タイなどがとれるところから)壱岐で、旧暦3月の節句前後に続く凪なぎの称。

⇒す‐いり【巣入り】

すいり‐ぼうがい‐ざい【水利妨害罪】‥バウ‥

堤防決壊・水門破壊など水利を妨害する罪。

⇒すい‐り【水利】

すい‐りゅう【水流】‥リウ

水のながれ。

⇒すいりゅう‐ポンプ【水流ポンプ】

すい‐りゅう【垂柳】‥リウ

シダレヤナギの異称。

すい‐りゅう【翠柳】‥リウ

青々とした柳。

ずいりゅう‐ざん【瑞竜山】

茨城県北東部、常陸太田市にある山。水戸家累代の墳墓の地で、かたわらに朱舜水の墓がある。

ずいりゅう‐じ【瑞竜寺】

村雲御所むらくもごしょの別号。

すいりゅう‐ポンプ【水流ポンプ】‥リウ‥

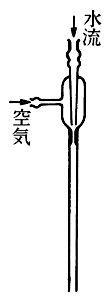

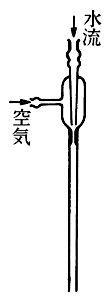

水道栓にとりつけてノズルから水を噴流させ、その周囲の減圧を利用して空気または液体をまきこんで運ぶ一種の真空ポンプ。通常、ガラス製で小型。

水流ポンプ

陽】‥ヤウ

中国の古地名。春秋時代の宋の地。今の河南省商丘市の南。唐代、安史の乱の際には、太守許遠らがここを守ったが落城、殺された。

すいよう‐えき【水溶液】

ある物質を水に溶解させた液。→溶液。

⇒すい‐よう【水溶】

すいよう‐えき【水様液】‥ヤウ‥

水のようにみえる液体。

すいよう‐せい【水溶性】

水に溶ける性質をもっていること。「―ビタミン」

⇒すい‐よう【水溶】

すい‐よく【水浴】

①水をあびること。

②〔化〕(→)湯浴ゆよくに同じ。

すい‐よ・せる【吸い寄せる】スヒ‥

〔他下一〕[文]すひよ・す(下二)

吸ってひきよせる。気持や視線などをひきつける。

すい‐らい【水雷】

多量の爆薬を強固な容器内に充填じゅうてんし、水中で爆発させて敵艦を破壊する装置の兵器。攻撃用の魚形水雷(魚雷)、防御用の機械水雷(機雷)など。福地桜痴、もしや草紙「甲鉄艦が目ざす港に攻め込むに当り―の海中に埋めあるに遇ふたるが如き」。「―艇」

すい‐らん【翠嵐】

みどりに映えた山の気。

すい‐らん【翠巒】

みどり色の山。みどり色の連山。

す‐いり【巣入り】

①扇のかなめを金銀または象牙・鹿角などで作り、表裏からさしこんだもの。

②鶏が卵をかえすために巣につくこと。

③イカ・タイなどの産卵期。

⇒すいり‐なぎ【巣入り凪】

す‐いり【酢煎】

脂肪分の多いアジ・サバ・イワシなどを、酢を加えて煮ること。なまぐささを抑え、煮くずれを防ぎ、骨をやわらかくする。

す‐いり【鬆入り】

(→)鬆1が生ずること。

すいり【水入】

(スイイリの約)水にもぐること。潜水。また、たくみに水にもぐる者。好色五人女3「岩飛いわとびとて―の男をひそかに二人やとひて」

すい‐り【水利】

①水上運送の便利。「―に恵まれる」

②水の利用。水を飲料・灌漑などに利用すること。

⇒すいり‐くみあい【水利組合】

⇒すいり‐けん【水利権】

⇒すいり‐ちえき‐ぜい【水利地益税】

⇒すいり‐ぼうがい‐ざい【水利妨害罪】

すい‐り【水理】

①水のみち。水脈。

②ふなみち。水路。

⇒すいり‐がく【水理学】

すい‐り【推理】

①あらかじめ知られていることをもとに筋道を追って新しい知識・結論を導き出すこと。「犯人を―する」

②〔論〕(reasoning; inference)前提となる既知の命題から新たな命題(結論)を論理的に導き出す思考作用。前提が1個の場合は直接推理、2個以上の場合は間接推理という。〈哲学字彙2版〉

⇒すいり‐しょうせつ【推理小説】

すい‐り【酔裡・酔裏】

酒に酔っているうち。酔中。

ず‐いり【図入り】ヅ‥

本などに、絵図の挿入してあること。

すいり‐がく【水理学】

水の現象を数理的な理論を基礎にして実験値や実測値で補正し、土木工事などで生じる実際的な課題を明らかにしようとする学問。

⇒すい‐り【水理】

すい‐りきがく【水力学】

液体、特に水の力学的性質を、その工学上の応用を目的として研究する学問。

すい‐りく【水陸】

水と陸。水上と陸地。水路と陸路。「―両生」

⇒すいりく‐え【水陸会】

⇒すいりく‐りょうよう‐き【水陸両用機】

すいりく‐え【水陸会】‥ヱ

〔仏〕(水陸の鬼衆に飲食を施す意から)施餓鬼せがきの異称。水陸斎。悲済会。

⇒すい‐りく【水陸】

すいり‐くみあい【水利組合】‥アヒ

水利・土工に関する事業を営むために、地方公共団体または一定の地域内の土地・家屋所有者によって組織した公共組合。水利組合と水害予防組合とがあったが、1949年土地改良法が制定され、前者は土地改良区と改称。

⇒すい‐り【水利】

すいりく‐りょうよう‐き【水陸両用機】‥リヤウ‥

フロート(浮舟)と車輪とを併有し、水陸いずれにも発着できる飛行機。

⇒すい‐りく【水陸】

すいり‐けん【水利権】

特定の企業者、公共団体、一定地域内の住民、耕地や森林の所有者が、独占排他的に継続して、公水、特に河川の水を引用しまたは水面を利用しうる権利。発電用水利権・水道用水利権・灌漑用水利権の類。用水権。

⇒すい‐り【水利】

すいり‐しょうせつ【推理小説】‥セウ‥

(mystery; mystery story)犯罪事件、特に殺人事件の犯人、犯罪の方法・動機などにまつわる謎を論理的に推理・解明するところに興味の重点がある小説。ポーの「モルグ街の殺人」が早い例。探偵小説。ミステリー。

⇒すい‐り【推理】

すいり‐ちえき‐ぜい【水利地益税】

目的税の一つ。水利・都市計画・林道の事業など、土地または山林の利益となるべき事業の実施の費用にあて、これらの事業で特に利益を受ける土地または家屋に対して課す地方税。

⇒すい‐り【水利】

すいり‐なぎ【巣入り凪】

(産卵期のイカ・タイなどがとれるところから)壱岐で、旧暦3月の節句前後に続く凪なぎの称。

⇒す‐いり【巣入り】

すいり‐ぼうがい‐ざい【水利妨害罪】‥バウ‥

堤防決壊・水門破壊など水利を妨害する罪。

⇒すい‐り【水利】

すい‐りゅう【水流】‥リウ

水のながれ。

⇒すいりゅう‐ポンプ【水流ポンプ】

すい‐りゅう【垂柳】‥リウ

シダレヤナギの異称。

すい‐りゅう【翠柳】‥リウ

青々とした柳。

ずいりゅう‐ざん【瑞竜山】

茨城県北東部、常陸太田市にある山。水戸家累代の墳墓の地で、かたわらに朱舜水の墓がある。

ずいりゅう‐じ【瑞竜寺】

村雲御所むらくもごしょの別号。

すいりゅう‐ポンプ【水流ポンプ】‥リウ‥

水道栓にとりつけてノズルから水を噴流させ、その周囲の減圧を利用して空気または液体をまきこんで運ぶ一種の真空ポンプ。通常、ガラス製で小型。

水流ポンプ

⇒すい‐りゅう【水流】

すい‐りょう【水量】‥リヤウ

水の分量。水かさ。

⇒すいりょう‐けい【水量計】

すい‐りょう【推量】‥リヤウ

おしはかること。おもいやること。「彼の胸中を―する」「当て―」

⇒すいりょう‐ぶし【推量節】

すいりょう‐けい【水量計】‥リヤウ‥

流水の総量を測定する計器。大別して一定時間内にある断面を通過した流量を測るもの(間接式および直接式)と、瞬間に流れる流量を測るものとがある。量水計。

⇒すい‐りょう【水量】

すいりょう‐ぶし【推量節】‥リヤウ‥

明治中期の流行歌。1891年(明治24)西国坊明学が大阪の寄席で歌い始めた。曲名は「アラ推量推量」という囃子詞はやしことばによる。

⇒すい‐りょう【推量】

すい‐りょく【水力】

①水の力。水の勢い。

②水がもつ運動のエネルギーあるいは位置のエネルギーを有効な仕事に利用したときの動力。またはそのエネルギー。

⇒すいりょく‐きかい【水力機械】

⇒すいりょく‐きかん【水力機関】

⇒すいりょく‐さいたん【水力採炭】

⇒すいりょく‐タービン【水力タービン】

⇒すいりょく‐だめ【水力溜】

⇒すいりょく‐つぎて【水力継手】

⇒すいりょく‐はつでん【水力発電】

すい‐りょく【推力】

おす力。推進力。「ロケットの―」

すい‐りょく【翠緑】

みどりいろ。

⇒すいりょく‐ぎょく【翠緑玉】

すいりょく‐きかい【水力機械】

水から力学的エネルギーを得、また、水に力学的エネルギーを与える機械の総称。水車・ポンプ・水圧機など。

⇒すい‐りょく【水力】

すいりょく‐きかん【水力機関】‥クワン

水のもっているエネルギーを利用して動力を発生させる機械の総称。水車など。水力原動機。

⇒すい‐りょく【水力】

すいりょく‐ぎょく【翠緑玉】

(→)エメラルドに同じ。

⇒すい‐りょく【翠緑】

すいりょく‐さいたん【水力採炭】

30〜60気圧の高圧の水をノズルから噴射させ、爆薬や採炭機を使用しないで石炭を破砕し、水で流出させて採掘する方法。ソ連で開発され、日本でも普及。

⇒すい‐りょく【水力】

すいりょく‐タービン【水力タービン】

(→)水車すいしゃ1㋑に同じ。

⇒すい‐りょく【水力】

すいりょく‐だめ【水力溜】

(→)水圧溜だめに同じ。

⇒すい‐りょく【水力】

すいりょく‐つぎて【水力継手】

水・油などの流動体を媒介として、2軸間に回転運動を伝達する継手の総称。渦巻ポンプと水車との結合から成る。流体継手。液体継手。

⇒すい‐りょく【水力】

すいりょく‐はつでん【水力発電】

発電の一方式。水力によって発電機を運転し、電力を発生する方式。ダム式・水路式・揚水式などがある。

⇒すい‐りょく【水力】

すい‐りん【水輪】

①〔仏〕三輪・四輪の一つ。仏教の宇宙観で、須弥山しゅみせん世界を支えているとされる巨大な水の層。太平記19「―湧いて世界ことごとく有頂天に翻へらんも」

②〔仏〕密教で、五輪の一つ。

③車井戸の釣瓶つるべ。〈日葡辞書〉

すい‐りん【垂綸】

釣糸を水に垂れて魚を釣ること。

すい‐れい【水冷】

水で冷却すること。↔空冷。

⇒すいれい‐きかん【水冷機関】

すい‐れい【衰齢】

老衰する年齢。老年。老齢。

すい‐れい【翠嶺】

みどりのみね。

すいれい‐きかん【水冷機関】‥クワン

水を循環させてシリンダーの冷却を行う内燃機関。

⇒すい‐れい【水冷】

すい‐れん【水練】

①遊泳の術。泳ぎ。古今著聞集10「―の程めでたかりけり」。「畳の上の―」

②泳ぎの上手。水泳の達人。平家物語11「究竟くっきょうの―にておはしければ」

すい‐れん【水簾】

(水のすだれの意)滝の美称。

すい‐れん【垂憐】

あわれみをたれること。なさけをかけること。

すい‐れん【垂簾】

①すだれをたらすこと。また、たれたすだれ。

②(古来、中国で、男女の別を厳にするために皇太后などが群臣にあう際に、その前に簾を垂れたからいう)太皇太后・皇太后が幼帝にかわって政治を行うこと。垂簾の政。

すい‐れん【睡蓮】

①スイレン科スイレン属の水草の総称。ヒツジグサのほか、世界の熱帯・温帯に約50種が知られる。泥中の根茎の一端から長柄ある葉を伸ばして水面に浮き、夏、水面上に1花をつける。螺旋らせん状に配列する多数の花弁は赤・紫・白などで美しい。北アメリカ産の種類が多く、温室ではアフリカ産の熱帯スイレンも栽培される。花が夜は閉じ、昼に咲き、蓮に似た形なので、この名がある。〈[季]夏〉

スイレン

提供:OPO

⇒すい‐りゅう【水流】

すい‐りょう【水量】‥リヤウ

水の分量。水かさ。

⇒すいりょう‐けい【水量計】

すい‐りょう【推量】‥リヤウ

おしはかること。おもいやること。「彼の胸中を―する」「当て―」

⇒すいりょう‐ぶし【推量節】

すいりょう‐けい【水量計】‥リヤウ‥

流水の総量を測定する計器。大別して一定時間内にある断面を通過した流量を測るもの(間接式および直接式)と、瞬間に流れる流量を測るものとがある。量水計。

⇒すい‐りょう【水量】

すいりょう‐ぶし【推量節】‥リヤウ‥

明治中期の流行歌。1891年(明治24)西国坊明学が大阪の寄席で歌い始めた。曲名は「アラ推量推量」という囃子詞はやしことばによる。

⇒すい‐りょう【推量】

すい‐りょく【水力】

①水の力。水の勢い。

②水がもつ運動のエネルギーあるいは位置のエネルギーを有効な仕事に利用したときの動力。またはそのエネルギー。

⇒すいりょく‐きかい【水力機械】

⇒すいりょく‐きかん【水力機関】

⇒すいりょく‐さいたん【水力採炭】

⇒すいりょく‐タービン【水力タービン】

⇒すいりょく‐だめ【水力溜】

⇒すいりょく‐つぎて【水力継手】

⇒すいりょく‐はつでん【水力発電】

すい‐りょく【推力】

おす力。推進力。「ロケットの―」

すい‐りょく【翠緑】

みどりいろ。

⇒すいりょく‐ぎょく【翠緑玉】

すいりょく‐きかい【水力機械】

水から力学的エネルギーを得、また、水に力学的エネルギーを与える機械の総称。水車・ポンプ・水圧機など。

⇒すい‐りょく【水力】

すいりょく‐きかん【水力機関】‥クワン

水のもっているエネルギーを利用して動力を発生させる機械の総称。水車など。水力原動機。

⇒すい‐りょく【水力】

すいりょく‐ぎょく【翠緑玉】

(→)エメラルドに同じ。

⇒すい‐りょく【翠緑】

すいりょく‐さいたん【水力採炭】

30〜60気圧の高圧の水をノズルから噴射させ、爆薬や採炭機を使用しないで石炭を破砕し、水で流出させて採掘する方法。ソ連で開発され、日本でも普及。

⇒すい‐りょく【水力】

すいりょく‐タービン【水力タービン】

(→)水車すいしゃ1㋑に同じ。

⇒すい‐りょく【水力】

すいりょく‐だめ【水力溜】

(→)水圧溜だめに同じ。

⇒すい‐りょく【水力】

すいりょく‐つぎて【水力継手】

水・油などの流動体を媒介として、2軸間に回転運動を伝達する継手の総称。渦巻ポンプと水車との結合から成る。流体継手。液体継手。

⇒すい‐りょく【水力】

すいりょく‐はつでん【水力発電】

発電の一方式。水力によって発電機を運転し、電力を発生する方式。ダム式・水路式・揚水式などがある。

⇒すい‐りょく【水力】

すい‐りん【水輪】

①〔仏〕三輪・四輪の一つ。仏教の宇宙観で、須弥山しゅみせん世界を支えているとされる巨大な水の層。太平記19「―湧いて世界ことごとく有頂天に翻へらんも」

②〔仏〕密教で、五輪の一つ。

③車井戸の釣瓶つるべ。〈日葡辞書〉

すい‐りん【垂綸】

釣糸を水に垂れて魚を釣ること。

すい‐れい【水冷】

水で冷却すること。↔空冷。

⇒すいれい‐きかん【水冷機関】

すい‐れい【衰齢】

老衰する年齢。老年。老齢。

すい‐れい【翠嶺】

みどりのみね。

すいれい‐きかん【水冷機関】‥クワン

水を循環させてシリンダーの冷却を行う内燃機関。

⇒すい‐れい【水冷】

すい‐れん【水練】

①遊泳の術。泳ぎ。古今著聞集10「―の程めでたかりけり」。「畳の上の―」

②泳ぎの上手。水泳の達人。平家物語11「究竟くっきょうの―にておはしければ」

すい‐れん【水簾】

(水のすだれの意)滝の美称。

すい‐れん【垂憐】

あわれみをたれること。なさけをかけること。

すい‐れん【垂簾】

①すだれをたらすこと。また、たれたすだれ。

②(古来、中国で、男女の別を厳にするために皇太后などが群臣にあう際に、その前に簾を垂れたからいう)太皇太后・皇太后が幼帝にかわって政治を行うこと。垂簾の政。

すい‐れん【睡蓮】

①スイレン科スイレン属の水草の総称。ヒツジグサのほか、世界の熱帯・温帯に約50種が知られる。泥中の根茎の一端から長柄ある葉を伸ばして水面に浮き、夏、水面上に1花をつける。螺旋らせん状に配列する多数の花弁は赤・紫・白などで美しい。北アメリカ産の種類が多く、温室ではアフリカ産の熱帯スイレンも栽培される。花が夜は閉じ、昼に咲き、蓮に似た形なので、この名がある。〈[季]夏〉

スイレン

提供:OPO

②ヒツジグサの漢名。

すい‐れん【翠簾】

緑色のすだれ。あおすだれ。

すい‐ろ【水路】

①水の流れるみち。

②水を送る通路。送水路。導水路。

③海・湖・河などで、船が行くみち。信号浮標などを設けた、船の通行する道すじ。また、船で行くこと。「―上海に向かう」

④競泳で競技者ごとに定められたプールの区分。コース。

⇒すいろ‐きょう【水路橋】

⇒すいろしき‐はつでん【水路式発電】

⇒すいろ‐そくりょう【水路測量】

⇒すいろ‐ぶ【水路部】

すい‐ろ【垂露】

①露の垂れること。また、垂れる露。

②筆法の一つ。縦に引く画かくの終りをはらわずに筆を押さえて止めること。↔懸針けんしん

すい‐ろ【翠露】

緑葉のみずみずしく滴したたるようなさまを露に見立てていう語。

すい‐ろ【隧路】

地下の通路。隧道。トンネル。

すい‐ろう【透廊】‥ラウ

(スキロウの音便)(→)透渡殿すきわたどのに同じ。十訓抄「西の泉の―」

すい‐ろう【水楼】

水ぎわのたかどの。

すい‐ろう【水潦】‥ラウ

①ながあめ。おおみず。

②あまみず。

すい‐ろう【衰老】‥ラウ

おとろえ年寄ること。老衰。また、その人。

すい‐ろう【翠楼】

①みどりに塗った高い建物。

②昔の中国で、遊女屋。妓楼。青楼。

すいろ‐きょう【水路橋】‥ケウ

河川・用水・水道・発電水路などが、道路・川などを横断する場合につくる橋。導水橋。

⇒すい‐ろ【水路】

すい‐ろく【水勒】

(→)洗轡あらいぐつわに同じ。

すい‐ろく【水鹿】

〔動〕(→)サンバーに同じ。

すいろしき‐はつでん【水路式発電】

自然落差を水路で導く水力発電。

⇒すい‐ろ【水路】

すいろ‐そくりょう【水路測量】‥リヤウ

船舶の航行に必要な水路の浅深・広狭や障害物の位置などを測量すること。

⇒すい‐ろ【水路】

すいろ‐ぶ【水路部】

海上保安庁にあった部局。水路測量、海象の観測、海図・水路誌・潮汐表・航海天測表などの刊行、船舶の航行安全に関する事項および通報などを役目とした。現在は同庁海洋情報部等に改組。

⇒すい‐ろ【水路】

すい‐ろん【水論】

夏の渇水期などに、田の用水分配について争うこと。水争い。みずろん。〈[季]夏〉

⇒すいろん‐むこ【水論聟】

すい‐ろん【推論】

推理・推察によって論を進めること。また、単に推理。「事実から―する」

⇒すいろん‐しき【推論式】

すいろん‐しき【推論式】

(→)三段論法に同じ。

⇒すい‐ろん【推論】

すいろん‐むこ【水論聟】

狂言。(→)「水掛聟みずかけむこ」に同じ。

⇒すい‐ろん【水論】

すい‐わ【水和】

(hydration)水溶液の中で、溶質の分子またはイオンがその周囲に数個の水分子を引きつけて結合し、一つの分子集団を作る現象。水分子と結合が強い場合には水化ということもある。

⇒すいわ‐ざい【水和剤】

⇒すいわ‐ぶつ【水和物】

すい‐わ【酔話】

酔ってする話。

すいわ‐ざい【水和剤】

水和性を有する微粉状の農薬。懸濁液にして散布する。

⇒すい‐わ【水和】

すい‐わたどの【透渡殿】

スキワタドノの音便。

すいわ‐ぶつ【水和物】

水が他の物質と結合してできた化合物。一般に比較的容易にその水を失わせることができる。普通にみられるものは結晶水を含む塩類で、硫酸銅五水和物CuSO4・5H2Oの類。水化物。

⇒すい‐わ【水和】

②ヒツジグサの漢名。

すい‐れん【翠簾】

緑色のすだれ。あおすだれ。

すい‐ろ【水路】

①水の流れるみち。

②水を送る通路。送水路。導水路。

③海・湖・河などで、船が行くみち。信号浮標などを設けた、船の通行する道すじ。また、船で行くこと。「―上海に向かう」

④競泳で競技者ごとに定められたプールの区分。コース。

⇒すいろ‐きょう【水路橋】

⇒すいろしき‐はつでん【水路式発電】

⇒すいろ‐そくりょう【水路測量】

⇒すいろ‐ぶ【水路部】

すい‐ろ【垂露】

①露の垂れること。また、垂れる露。

②筆法の一つ。縦に引く画かくの終りをはらわずに筆を押さえて止めること。↔懸針けんしん

すい‐ろ【翠露】

緑葉のみずみずしく滴したたるようなさまを露に見立てていう語。

すい‐ろ【隧路】

地下の通路。隧道。トンネル。

すい‐ろう【透廊】‥ラウ

(スキロウの音便)(→)透渡殿すきわたどのに同じ。十訓抄「西の泉の―」

すい‐ろう【水楼】

水ぎわのたかどの。

すい‐ろう【水潦】‥ラウ

①ながあめ。おおみず。

②あまみず。

すい‐ろう【衰老】‥ラウ

おとろえ年寄ること。老衰。また、その人。

すい‐ろう【翠楼】

①みどりに塗った高い建物。

②昔の中国で、遊女屋。妓楼。青楼。

すいろ‐きょう【水路橋】‥ケウ

河川・用水・水道・発電水路などが、道路・川などを横断する場合につくる橋。導水橋。

⇒すい‐ろ【水路】

すい‐ろく【水勒】

(→)洗轡あらいぐつわに同じ。

すい‐ろく【水鹿】

〔動〕(→)サンバーに同じ。

すいろしき‐はつでん【水路式発電】

自然落差を水路で導く水力発電。

⇒すい‐ろ【水路】

すいろ‐そくりょう【水路測量】‥リヤウ

船舶の航行に必要な水路の浅深・広狭や障害物の位置などを測量すること。

⇒すい‐ろ【水路】

すいろ‐ぶ【水路部】

海上保安庁にあった部局。水路測量、海象の観測、海図・水路誌・潮汐表・航海天測表などの刊行、船舶の航行安全に関する事項および通報などを役目とした。現在は同庁海洋情報部等に改組。

⇒すい‐ろ【水路】

すい‐ろん【水論】

夏の渇水期などに、田の用水分配について争うこと。水争い。みずろん。〈[季]夏〉

⇒すいろん‐むこ【水論聟】

すい‐ろん【推論】

推理・推察によって論を進めること。また、単に推理。「事実から―する」

⇒すいろん‐しき【推論式】

すいろん‐しき【推論式】

(→)三段論法に同じ。

⇒すい‐ろん【推論】

すいろん‐むこ【水論聟】

狂言。(→)「水掛聟みずかけむこ」に同じ。

⇒すい‐ろん【水論】

すい‐わ【水和】

(hydration)水溶液の中で、溶質の分子またはイオンがその周囲に数個の水分子を引きつけて結合し、一つの分子集団を作る現象。水分子と結合が強い場合には水化ということもある。

⇒すいわ‐ざい【水和剤】

⇒すいわ‐ぶつ【水和物】

すい‐わ【酔話】

酔ってする話。

すいわ‐ざい【水和剤】

水和性を有する微粉状の農薬。懸濁液にして散布する。

⇒すい‐わ【水和】

すい‐わたどの【透渡殿】

スキワタドノの音便。

すいわ‐ぶつ【水和物】

水が他の物質と結合してできた化合物。一般に比較的容易にその水を失わせることができる。普通にみられるものは結晶水を含む塩類で、硫酸銅五水和物CuSO4・5H2Oの類。水化物。

⇒すい‐わ【水和】

陽】‥ヤウ

中国の古地名。春秋時代の宋の地。今の河南省商丘市の南。唐代、安史の乱の際には、太守許遠らがここを守ったが落城、殺された。

すいよう‐えき【水溶液】

ある物質を水に溶解させた液。→溶液。

⇒すい‐よう【水溶】

すいよう‐えき【水様液】‥ヤウ‥

水のようにみえる液体。

すいよう‐せい【水溶性】

水に溶ける性質をもっていること。「―ビタミン」

⇒すい‐よう【水溶】

すい‐よく【水浴】

①水をあびること。

②〔化〕(→)湯浴ゆよくに同じ。

すい‐よ・せる【吸い寄せる】スヒ‥

〔他下一〕[文]すひよ・す(下二)

吸ってひきよせる。気持や視線などをひきつける。

すい‐らい【水雷】

多量の爆薬を強固な容器内に充填じゅうてんし、水中で爆発させて敵艦を破壊する装置の兵器。攻撃用の魚形水雷(魚雷)、防御用の機械水雷(機雷)など。福地桜痴、もしや草紙「甲鉄艦が目ざす港に攻め込むに当り―の海中に埋めあるに遇ふたるが如き」。「―艇」

すい‐らん【翠嵐】

みどりに映えた山の気。

すい‐らん【翠巒】

みどり色の山。みどり色の連山。

す‐いり【巣入り】

①扇のかなめを金銀または象牙・鹿角などで作り、表裏からさしこんだもの。

②鶏が卵をかえすために巣につくこと。

③イカ・タイなどの産卵期。

⇒すいり‐なぎ【巣入り凪】

す‐いり【酢煎】

脂肪分の多いアジ・サバ・イワシなどを、酢を加えて煮ること。なまぐささを抑え、煮くずれを防ぎ、骨をやわらかくする。

す‐いり【鬆入り】

(→)鬆1が生ずること。

すいり【水入】

(スイイリの約)水にもぐること。潜水。また、たくみに水にもぐる者。好色五人女3「岩飛いわとびとて―の男をひそかに二人やとひて」

すい‐り【水利】

①水上運送の便利。「―に恵まれる」

②水の利用。水を飲料・灌漑などに利用すること。

⇒すいり‐くみあい【水利組合】

⇒すいり‐けん【水利権】

⇒すいり‐ちえき‐ぜい【水利地益税】

⇒すいり‐ぼうがい‐ざい【水利妨害罪】

すい‐り【水理】

①水のみち。水脈。

②ふなみち。水路。

⇒すいり‐がく【水理学】

すい‐り【推理】

①あらかじめ知られていることをもとに筋道を追って新しい知識・結論を導き出すこと。「犯人を―する」

②〔論〕(reasoning; inference)前提となる既知の命題から新たな命題(結論)を論理的に導き出す思考作用。前提が1個の場合は直接推理、2個以上の場合は間接推理という。〈哲学字彙2版〉

⇒すいり‐しょうせつ【推理小説】

すい‐り【酔裡・酔裏】

酒に酔っているうち。酔中。

ず‐いり【図入り】ヅ‥

本などに、絵図の挿入してあること。

すいり‐がく【水理学】

水の現象を数理的な理論を基礎にして実験値や実測値で補正し、土木工事などで生じる実際的な課題を明らかにしようとする学問。

⇒すい‐り【水理】

すい‐りきがく【水力学】

液体、特に水の力学的性質を、その工学上の応用を目的として研究する学問。

すい‐りく【水陸】

水と陸。水上と陸地。水路と陸路。「―両生」

⇒すいりく‐え【水陸会】

⇒すいりく‐りょうよう‐き【水陸両用機】

すいりく‐え【水陸会】‥ヱ

〔仏〕(水陸の鬼衆に飲食を施す意から)施餓鬼せがきの異称。水陸斎。悲済会。

⇒すい‐りく【水陸】

すいり‐くみあい【水利組合】‥アヒ

水利・土工に関する事業を営むために、地方公共団体または一定の地域内の土地・家屋所有者によって組織した公共組合。水利組合と水害予防組合とがあったが、1949年土地改良法が制定され、前者は土地改良区と改称。

⇒すい‐り【水利】

すいりく‐りょうよう‐き【水陸両用機】‥リヤウ‥

フロート(浮舟)と車輪とを併有し、水陸いずれにも発着できる飛行機。

⇒すい‐りく【水陸】

すいり‐けん【水利権】

特定の企業者、公共団体、一定地域内の住民、耕地や森林の所有者が、独占排他的に継続して、公水、特に河川の水を引用しまたは水面を利用しうる権利。発電用水利権・水道用水利権・灌漑用水利権の類。用水権。

⇒すい‐り【水利】

すいり‐しょうせつ【推理小説】‥セウ‥

(mystery; mystery story)犯罪事件、特に殺人事件の犯人、犯罪の方法・動機などにまつわる謎を論理的に推理・解明するところに興味の重点がある小説。ポーの「モルグ街の殺人」が早い例。探偵小説。ミステリー。

⇒すい‐り【推理】

すいり‐ちえき‐ぜい【水利地益税】

目的税の一つ。水利・都市計画・林道の事業など、土地または山林の利益となるべき事業の実施の費用にあて、これらの事業で特に利益を受ける土地または家屋に対して課す地方税。

⇒すい‐り【水利】

すいり‐なぎ【巣入り凪】

(産卵期のイカ・タイなどがとれるところから)壱岐で、旧暦3月の節句前後に続く凪なぎの称。

⇒す‐いり【巣入り】

すいり‐ぼうがい‐ざい【水利妨害罪】‥バウ‥

堤防決壊・水門破壊など水利を妨害する罪。

⇒すい‐り【水利】

すい‐りゅう【水流】‥リウ

水のながれ。

⇒すいりゅう‐ポンプ【水流ポンプ】

すい‐りゅう【垂柳】‥リウ

シダレヤナギの異称。

すい‐りゅう【翠柳】‥リウ

青々とした柳。

ずいりゅう‐ざん【瑞竜山】

茨城県北東部、常陸太田市にある山。水戸家累代の墳墓の地で、かたわらに朱舜水の墓がある。

ずいりゅう‐じ【瑞竜寺】

村雲御所むらくもごしょの別号。

すいりゅう‐ポンプ【水流ポンプ】‥リウ‥

水道栓にとりつけてノズルから水を噴流させ、その周囲の減圧を利用して空気または液体をまきこんで運ぶ一種の真空ポンプ。通常、ガラス製で小型。

水流ポンプ

陽】‥ヤウ

中国の古地名。春秋時代の宋の地。今の河南省商丘市の南。唐代、安史の乱の際には、太守許遠らがここを守ったが落城、殺された。

すいよう‐えき【水溶液】

ある物質を水に溶解させた液。→溶液。

⇒すい‐よう【水溶】

すいよう‐えき【水様液】‥ヤウ‥

水のようにみえる液体。

すいよう‐せい【水溶性】

水に溶ける性質をもっていること。「―ビタミン」

⇒すい‐よう【水溶】

すい‐よく【水浴】

①水をあびること。

②〔化〕(→)湯浴ゆよくに同じ。

すい‐よ・せる【吸い寄せる】スヒ‥

〔他下一〕[文]すひよ・す(下二)

吸ってひきよせる。気持や視線などをひきつける。

すい‐らい【水雷】

多量の爆薬を強固な容器内に充填じゅうてんし、水中で爆発させて敵艦を破壊する装置の兵器。攻撃用の魚形水雷(魚雷)、防御用の機械水雷(機雷)など。福地桜痴、もしや草紙「甲鉄艦が目ざす港に攻め込むに当り―の海中に埋めあるに遇ふたるが如き」。「―艇」

すい‐らん【翠嵐】

みどりに映えた山の気。

すい‐らん【翠巒】

みどり色の山。みどり色の連山。

す‐いり【巣入り】

①扇のかなめを金銀または象牙・鹿角などで作り、表裏からさしこんだもの。

②鶏が卵をかえすために巣につくこと。

③イカ・タイなどの産卵期。

⇒すいり‐なぎ【巣入り凪】

す‐いり【酢煎】

脂肪分の多いアジ・サバ・イワシなどを、酢を加えて煮ること。なまぐささを抑え、煮くずれを防ぎ、骨をやわらかくする。

す‐いり【鬆入り】

(→)鬆1が生ずること。

すいり【水入】

(スイイリの約)水にもぐること。潜水。また、たくみに水にもぐる者。好色五人女3「岩飛いわとびとて―の男をひそかに二人やとひて」

すい‐り【水利】

①水上運送の便利。「―に恵まれる」

②水の利用。水を飲料・灌漑などに利用すること。

⇒すいり‐くみあい【水利組合】

⇒すいり‐けん【水利権】

⇒すいり‐ちえき‐ぜい【水利地益税】

⇒すいり‐ぼうがい‐ざい【水利妨害罪】

すい‐り【水理】

①水のみち。水脈。

②ふなみち。水路。

⇒すいり‐がく【水理学】

すい‐り【推理】

①あらかじめ知られていることをもとに筋道を追って新しい知識・結論を導き出すこと。「犯人を―する」

②〔論〕(reasoning; inference)前提となる既知の命題から新たな命題(結論)を論理的に導き出す思考作用。前提が1個の場合は直接推理、2個以上の場合は間接推理という。〈哲学字彙2版〉

⇒すいり‐しょうせつ【推理小説】

すい‐り【酔裡・酔裏】

酒に酔っているうち。酔中。

ず‐いり【図入り】ヅ‥

本などに、絵図の挿入してあること。

すいり‐がく【水理学】

水の現象を数理的な理論を基礎にして実験値や実測値で補正し、土木工事などで生じる実際的な課題を明らかにしようとする学問。

⇒すい‐り【水理】

すい‐りきがく【水力学】

液体、特に水の力学的性質を、その工学上の応用を目的として研究する学問。

すい‐りく【水陸】

水と陸。水上と陸地。水路と陸路。「―両生」

⇒すいりく‐え【水陸会】

⇒すいりく‐りょうよう‐き【水陸両用機】

すいりく‐え【水陸会】‥ヱ

〔仏〕(水陸の鬼衆に飲食を施す意から)施餓鬼せがきの異称。水陸斎。悲済会。

⇒すい‐りく【水陸】

すいり‐くみあい【水利組合】‥アヒ

水利・土工に関する事業を営むために、地方公共団体または一定の地域内の土地・家屋所有者によって組織した公共組合。水利組合と水害予防組合とがあったが、1949年土地改良法が制定され、前者は土地改良区と改称。

⇒すい‐り【水利】

すいりく‐りょうよう‐き【水陸両用機】‥リヤウ‥

フロート(浮舟)と車輪とを併有し、水陸いずれにも発着できる飛行機。

⇒すい‐りく【水陸】

すいり‐けん【水利権】

特定の企業者、公共団体、一定地域内の住民、耕地や森林の所有者が、独占排他的に継続して、公水、特に河川の水を引用しまたは水面を利用しうる権利。発電用水利権・水道用水利権・灌漑用水利権の類。用水権。

⇒すい‐り【水利】

すいり‐しょうせつ【推理小説】‥セウ‥

(mystery; mystery story)犯罪事件、特に殺人事件の犯人、犯罪の方法・動機などにまつわる謎を論理的に推理・解明するところに興味の重点がある小説。ポーの「モルグ街の殺人」が早い例。探偵小説。ミステリー。

⇒すい‐り【推理】

すいり‐ちえき‐ぜい【水利地益税】

目的税の一つ。水利・都市計画・林道の事業など、土地または山林の利益となるべき事業の実施の費用にあて、これらの事業で特に利益を受ける土地または家屋に対して課す地方税。

⇒すい‐り【水利】

すいり‐なぎ【巣入り凪】

(産卵期のイカ・タイなどがとれるところから)壱岐で、旧暦3月の節句前後に続く凪なぎの称。

⇒す‐いり【巣入り】

すいり‐ぼうがい‐ざい【水利妨害罪】‥バウ‥

堤防決壊・水門破壊など水利を妨害する罪。

⇒すい‐り【水利】

すい‐りゅう【水流】‥リウ

水のながれ。

⇒すいりゅう‐ポンプ【水流ポンプ】

すい‐りゅう【垂柳】‥リウ

シダレヤナギの異称。

すい‐りゅう【翠柳】‥リウ

青々とした柳。

ずいりゅう‐ざん【瑞竜山】

茨城県北東部、常陸太田市にある山。水戸家累代の墳墓の地で、かたわらに朱舜水の墓がある。

ずいりゅう‐じ【瑞竜寺】

村雲御所むらくもごしょの別号。

すいりゅう‐ポンプ【水流ポンプ】‥リウ‥

水道栓にとりつけてノズルから水を噴流させ、その周囲の減圧を利用して空気または液体をまきこんで運ぶ一種の真空ポンプ。通常、ガラス製で小型。

水流ポンプ

⇒すい‐りゅう【水流】

すい‐りょう【水量】‥リヤウ

水の分量。水かさ。

⇒すいりょう‐けい【水量計】

すい‐りょう【推量】‥リヤウ

おしはかること。おもいやること。「彼の胸中を―する」「当て―」

⇒すいりょう‐ぶし【推量節】

すいりょう‐けい【水量計】‥リヤウ‥

流水の総量を測定する計器。大別して一定時間内にある断面を通過した流量を測るもの(間接式および直接式)と、瞬間に流れる流量を測るものとがある。量水計。

⇒すい‐りょう【水量】

すいりょう‐ぶし【推量節】‥リヤウ‥

明治中期の流行歌。1891年(明治24)西国坊明学が大阪の寄席で歌い始めた。曲名は「アラ推量推量」という囃子詞はやしことばによる。

⇒すい‐りょう【推量】

すい‐りょく【水力】

①水の力。水の勢い。

②水がもつ運動のエネルギーあるいは位置のエネルギーを有効な仕事に利用したときの動力。またはそのエネルギー。

⇒すいりょく‐きかい【水力機械】

⇒すいりょく‐きかん【水力機関】

⇒すいりょく‐さいたん【水力採炭】

⇒すいりょく‐タービン【水力タービン】

⇒すいりょく‐だめ【水力溜】

⇒すいりょく‐つぎて【水力継手】

⇒すいりょく‐はつでん【水力発電】

すい‐りょく【推力】

おす力。推進力。「ロケットの―」

すい‐りょく【翠緑】

みどりいろ。

⇒すいりょく‐ぎょく【翠緑玉】

すいりょく‐きかい【水力機械】

水から力学的エネルギーを得、また、水に力学的エネルギーを与える機械の総称。水車・ポンプ・水圧機など。

⇒すい‐りょく【水力】

すいりょく‐きかん【水力機関】‥クワン

水のもっているエネルギーを利用して動力を発生させる機械の総称。水車など。水力原動機。

⇒すい‐りょく【水力】

すいりょく‐ぎょく【翠緑玉】

(→)エメラルドに同じ。

⇒すい‐りょく【翠緑】

すいりょく‐さいたん【水力採炭】

30〜60気圧の高圧の水をノズルから噴射させ、爆薬や採炭機を使用しないで石炭を破砕し、水で流出させて採掘する方法。ソ連で開発され、日本でも普及。

⇒すい‐りょく【水力】

すいりょく‐タービン【水力タービン】

(→)水車すいしゃ1㋑に同じ。

⇒すい‐りょく【水力】

すいりょく‐だめ【水力溜】

(→)水圧溜だめに同じ。

⇒すい‐りょく【水力】

すいりょく‐つぎて【水力継手】

水・油などの流動体を媒介として、2軸間に回転運動を伝達する継手の総称。渦巻ポンプと水車との結合から成る。流体継手。液体継手。

⇒すい‐りょく【水力】

すいりょく‐はつでん【水力発電】

発電の一方式。水力によって発電機を運転し、電力を発生する方式。ダム式・水路式・揚水式などがある。

⇒すい‐りょく【水力】

すい‐りん【水輪】

①〔仏〕三輪・四輪の一つ。仏教の宇宙観で、須弥山しゅみせん世界を支えているとされる巨大な水の層。太平記19「―湧いて世界ことごとく有頂天に翻へらんも」

②〔仏〕密教で、五輪の一つ。

③車井戸の釣瓶つるべ。〈日葡辞書〉

すい‐りん【垂綸】

釣糸を水に垂れて魚を釣ること。

すい‐れい【水冷】

水で冷却すること。↔空冷。

⇒すいれい‐きかん【水冷機関】

すい‐れい【衰齢】

老衰する年齢。老年。老齢。

すい‐れい【翠嶺】

みどりのみね。

すいれい‐きかん【水冷機関】‥クワン

水を循環させてシリンダーの冷却を行う内燃機関。

⇒すい‐れい【水冷】

すい‐れん【水練】

①遊泳の術。泳ぎ。古今著聞集10「―の程めでたかりけり」。「畳の上の―」

②泳ぎの上手。水泳の達人。平家物語11「究竟くっきょうの―にておはしければ」

すい‐れん【水簾】

(水のすだれの意)滝の美称。

すい‐れん【垂憐】

あわれみをたれること。なさけをかけること。

すい‐れん【垂簾】

①すだれをたらすこと。また、たれたすだれ。

②(古来、中国で、男女の別を厳にするために皇太后などが群臣にあう際に、その前に簾を垂れたからいう)太皇太后・皇太后が幼帝にかわって政治を行うこと。垂簾の政。

すい‐れん【睡蓮】

①スイレン科スイレン属の水草の総称。ヒツジグサのほか、世界の熱帯・温帯に約50種が知られる。泥中の根茎の一端から長柄ある葉を伸ばして水面に浮き、夏、水面上に1花をつける。螺旋らせん状に配列する多数の花弁は赤・紫・白などで美しい。北アメリカ産の種類が多く、温室ではアフリカ産の熱帯スイレンも栽培される。花が夜は閉じ、昼に咲き、蓮に似た形なので、この名がある。〈[季]夏〉

スイレン

提供:OPO

⇒すい‐りゅう【水流】

すい‐りょう【水量】‥リヤウ

水の分量。水かさ。

⇒すいりょう‐けい【水量計】

すい‐りょう【推量】‥リヤウ

おしはかること。おもいやること。「彼の胸中を―する」「当て―」

⇒すいりょう‐ぶし【推量節】

すいりょう‐けい【水量計】‥リヤウ‥

流水の総量を測定する計器。大別して一定時間内にある断面を通過した流量を測るもの(間接式および直接式)と、瞬間に流れる流量を測るものとがある。量水計。

⇒すい‐りょう【水量】

すいりょう‐ぶし【推量節】‥リヤウ‥

明治中期の流行歌。1891年(明治24)西国坊明学が大阪の寄席で歌い始めた。曲名は「アラ推量推量」という囃子詞はやしことばによる。

⇒すい‐りょう【推量】

すい‐りょく【水力】

①水の力。水の勢い。

②水がもつ運動のエネルギーあるいは位置のエネルギーを有効な仕事に利用したときの動力。またはそのエネルギー。

⇒すいりょく‐きかい【水力機械】

⇒すいりょく‐きかん【水力機関】

⇒すいりょく‐さいたん【水力採炭】

⇒すいりょく‐タービン【水力タービン】

⇒すいりょく‐だめ【水力溜】

⇒すいりょく‐つぎて【水力継手】

⇒すいりょく‐はつでん【水力発電】

すい‐りょく【推力】

おす力。推進力。「ロケットの―」

すい‐りょく【翠緑】

みどりいろ。

⇒すいりょく‐ぎょく【翠緑玉】

すいりょく‐きかい【水力機械】

水から力学的エネルギーを得、また、水に力学的エネルギーを与える機械の総称。水車・ポンプ・水圧機など。

⇒すい‐りょく【水力】

すいりょく‐きかん【水力機関】‥クワン

水のもっているエネルギーを利用して動力を発生させる機械の総称。水車など。水力原動機。

⇒すい‐りょく【水力】

すいりょく‐ぎょく【翠緑玉】

(→)エメラルドに同じ。

⇒すい‐りょく【翠緑】

すいりょく‐さいたん【水力採炭】

30〜60気圧の高圧の水をノズルから噴射させ、爆薬や採炭機を使用しないで石炭を破砕し、水で流出させて採掘する方法。ソ連で開発され、日本でも普及。

⇒すい‐りょく【水力】

すいりょく‐タービン【水力タービン】

(→)水車すいしゃ1㋑に同じ。

⇒すい‐りょく【水力】

すいりょく‐だめ【水力溜】

(→)水圧溜だめに同じ。

⇒すい‐りょく【水力】

すいりょく‐つぎて【水力継手】

水・油などの流動体を媒介として、2軸間に回転運動を伝達する継手の総称。渦巻ポンプと水車との結合から成る。流体継手。液体継手。

⇒すい‐りょく【水力】

すいりょく‐はつでん【水力発電】

発電の一方式。水力によって発電機を運転し、電力を発生する方式。ダム式・水路式・揚水式などがある。

⇒すい‐りょく【水力】

すい‐りん【水輪】

①〔仏〕三輪・四輪の一つ。仏教の宇宙観で、須弥山しゅみせん世界を支えているとされる巨大な水の層。太平記19「―湧いて世界ことごとく有頂天に翻へらんも」

②〔仏〕密教で、五輪の一つ。

③車井戸の釣瓶つるべ。〈日葡辞書〉

すい‐りん【垂綸】

釣糸を水に垂れて魚を釣ること。

すい‐れい【水冷】

水で冷却すること。↔空冷。

⇒すいれい‐きかん【水冷機関】

すい‐れい【衰齢】

老衰する年齢。老年。老齢。

すい‐れい【翠嶺】

みどりのみね。

すいれい‐きかん【水冷機関】‥クワン

水を循環させてシリンダーの冷却を行う内燃機関。

⇒すい‐れい【水冷】

すい‐れん【水練】

①遊泳の術。泳ぎ。古今著聞集10「―の程めでたかりけり」。「畳の上の―」

②泳ぎの上手。水泳の達人。平家物語11「究竟くっきょうの―にておはしければ」

すい‐れん【水簾】

(水のすだれの意)滝の美称。

すい‐れん【垂憐】

あわれみをたれること。なさけをかけること。

すい‐れん【垂簾】

①すだれをたらすこと。また、たれたすだれ。

②(古来、中国で、男女の別を厳にするために皇太后などが群臣にあう際に、その前に簾を垂れたからいう)太皇太后・皇太后が幼帝にかわって政治を行うこと。垂簾の政。

すい‐れん【睡蓮】

①スイレン科スイレン属の水草の総称。ヒツジグサのほか、世界の熱帯・温帯に約50種が知られる。泥中の根茎の一端から長柄ある葉を伸ばして水面に浮き、夏、水面上に1花をつける。螺旋らせん状に配列する多数の花弁は赤・紫・白などで美しい。北アメリカ産の種類が多く、温室ではアフリカ産の熱帯スイレンも栽培される。花が夜は閉じ、昼に咲き、蓮に似た形なので、この名がある。〈[季]夏〉

スイレン

提供:OPO

②ヒツジグサの漢名。

すい‐れん【翠簾】

緑色のすだれ。あおすだれ。

すい‐ろ【水路】

①水の流れるみち。

②水を送る通路。送水路。導水路。

③海・湖・河などで、船が行くみち。信号浮標などを設けた、船の通行する道すじ。また、船で行くこと。「―上海に向かう」

④競泳で競技者ごとに定められたプールの区分。コース。

⇒すいろ‐きょう【水路橋】

⇒すいろしき‐はつでん【水路式発電】

⇒すいろ‐そくりょう【水路測量】

⇒すいろ‐ぶ【水路部】

すい‐ろ【垂露】

①露の垂れること。また、垂れる露。

②筆法の一つ。縦に引く画かくの終りをはらわずに筆を押さえて止めること。↔懸針けんしん

すい‐ろ【翠露】

緑葉のみずみずしく滴したたるようなさまを露に見立てていう語。

すい‐ろ【隧路】

地下の通路。隧道。トンネル。

すい‐ろう【透廊】‥ラウ

(スキロウの音便)(→)透渡殿すきわたどのに同じ。十訓抄「西の泉の―」

すい‐ろう【水楼】

水ぎわのたかどの。

すい‐ろう【水潦】‥ラウ

①ながあめ。おおみず。

②あまみず。

すい‐ろう【衰老】‥ラウ

おとろえ年寄ること。老衰。また、その人。

すい‐ろう【翠楼】

①みどりに塗った高い建物。

②昔の中国で、遊女屋。妓楼。青楼。

すいろ‐きょう【水路橋】‥ケウ

河川・用水・水道・発電水路などが、道路・川などを横断する場合につくる橋。導水橋。

⇒すい‐ろ【水路】

すい‐ろく【水勒】

(→)洗轡あらいぐつわに同じ。

すい‐ろく【水鹿】

〔動〕(→)サンバーに同じ。

すいろしき‐はつでん【水路式発電】

自然落差を水路で導く水力発電。

⇒すい‐ろ【水路】

すいろ‐そくりょう【水路測量】‥リヤウ

船舶の航行に必要な水路の浅深・広狭や障害物の位置などを測量すること。

⇒すい‐ろ【水路】

すいろ‐ぶ【水路部】

海上保安庁にあった部局。水路測量、海象の観測、海図・水路誌・潮汐表・航海天測表などの刊行、船舶の航行安全に関する事項および通報などを役目とした。現在は同庁海洋情報部等に改組。

⇒すい‐ろ【水路】

すい‐ろん【水論】

夏の渇水期などに、田の用水分配について争うこと。水争い。みずろん。〈[季]夏〉

⇒すいろん‐むこ【水論聟】

すい‐ろん【推論】

推理・推察によって論を進めること。また、単に推理。「事実から―する」

⇒すいろん‐しき【推論式】

すいろん‐しき【推論式】

(→)三段論法に同じ。

⇒すい‐ろん【推論】

すいろん‐むこ【水論聟】

狂言。(→)「水掛聟みずかけむこ」に同じ。

⇒すい‐ろん【水論】

すい‐わ【水和】

(hydration)水溶液の中で、溶質の分子またはイオンがその周囲に数個の水分子を引きつけて結合し、一つの分子集団を作る現象。水分子と結合が強い場合には水化ということもある。

⇒すいわ‐ざい【水和剤】

⇒すいわ‐ぶつ【水和物】

すい‐わ【酔話】

酔ってする話。

すいわ‐ざい【水和剤】

水和性を有する微粉状の農薬。懸濁液にして散布する。

⇒すい‐わ【水和】

すい‐わたどの【透渡殿】

スキワタドノの音便。

すいわ‐ぶつ【水和物】

水が他の物質と結合してできた化合物。一般に比較的容易にその水を失わせることができる。普通にみられるものは結晶水を含む塩類で、硫酸銅五水和物CuSO4・5H2Oの類。水化物。

⇒すい‐わ【水和】

②ヒツジグサの漢名。

すい‐れん【翠簾】

緑色のすだれ。あおすだれ。

すい‐ろ【水路】

①水の流れるみち。

②水を送る通路。送水路。導水路。

③海・湖・河などで、船が行くみち。信号浮標などを設けた、船の通行する道すじ。また、船で行くこと。「―上海に向かう」

④競泳で競技者ごとに定められたプールの区分。コース。

⇒すいろ‐きょう【水路橋】

⇒すいろしき‐はつでん【水路式発電】

⇒すいろ‐そくりょう【水路測量】

⇒すいろ‐ぶ【水路部】

すい‐ろ【垂露】

①露の垂れること。また、垂れる露。

②筆法の一つ。縦に引く画かくの終りをはらわずに筆を押さえて止めること。↔懸針けんしん

すい‐ろ【翠露】

緑葉のみずみずしく滴したたるようなさまを露に見立てていう語。

すい‐ろ【隧路】

地下の通路。隧道。トンネル。

すい‐ろう【透廊】‥ラウ

(スキロウの音便)(→)透渡殿すきわたどのに同じ。十訓抄「西の泉の―」

すい‐ろう【水楼】

水ぎわのたかどの。

すい‐ろう【水潦】‥ラウ

①ながあめ。おおみず。

②あまみず。

すい‐ろう【衰老】‥ラウ

おとろえ年寄ること。老衰。また、その人。

すい‐ろう【翠楼】

①みどりに塗った高い建物。

②昔の中国で、遊女屋。妓楼。青楼。

すいろ‐きょう【水路橋】‥ケウ

河川・用水・水道・発電水路などが、道路・川などを横断する場合につくる橋。導水橋。

⇒すい‐ろ【水路】

すい‐ろく【水勒】

(→)洗轡あらいぐつわに同じ。

すい‐ろく【水鹿】

〔動〕(→)サンバーに同じ。

すいろしき‐はつでん【水路式発電】

自然落差を水路で導く水力発電。

⇒すい‐ろ【水路】

すいろ‐そくりょう【水路測量】‥リヤウ

船舶の航行に必要な水路の浅深・広狭や障害物の位置などを測量すること。

⇒すい‐ろ【水路】

すいろ‐ぶ【水路部】

海上保安庁にあった部局。水路測量、海象の観測、海図・水路誌・潮汐表・航海天測表などの刊行、船舶の航行安全に関する事項および通報などを役目とした。現在は同庁海洋情報部等に改組。

⇒すい‐ろ【水路】

すい‐ろん【水論】

夏の渇水期などに、田の用水分配について争うこと。水争い。みずろん。〈[季]夏〉

⇒すいろん‐むこ【水論聟】

すい‐ろん【推論】

推理・推察によって論を進めること。また、単に推理。「事実から―する」

⇒すいろん‐しき【推論式】

すいろん‐しき【推論式】

(→)三段論法に同じ。

⇒すい‐ろん【推論】

すいろん‐むこ【水論聟】

狂言。(→)「水掛聟みずかけむこ」に同じ。

⇒すい‐ろん【水論】

すい‐わ【水和】

(hydration)水溶液の中で、溶質の分子またはイオンがその周囲に数個の水分子を引きつけて結合し、一つの分子集団を作る現象。水分子と結合が強い場合には水化ということもある。

⇒すいわ‐ざい【水和剤】

⇒すいわ‐ぶつ【水和物】

すい‐わ【酔話】

酔ってする話。

すいわ‐ざい【水和剤】

水和性を有する微粉状の農薬。懸濁液にして散布する。

⇒すい‐わ【水和】

すい‐わたどの【透渡殿】

スキワタドノの音便。

すいわ‐ぶつ【水和物】

水が他の物質と結合してできた化合物。一般に比較的容易にその水を失わせることができる。普通にみられるものは結晶水を含む塩類で、硫酸銅五水和物CuSO4・5H2Oの類。水化物。

⇒すい‐わ【水和】

広辞苑 ページ 10434 での【○酸いも甘いも噛み分ける】単語。