複数辞典一括検索+![]()

![]()

○声涙倶に下るせいるいともにくだる🔗⭐🔉

○声涙倶に下るせいるいともにくだる

慷慨・悲憤して泣きながら語る。

⇒せい‐るい【声涙】

せいルカ‐くみあい【聖ルカ組合】‥アヒ

(Guild of St. Luke)ヨーロッパ中世末期以降の同業組合の一つ。土木・建築・工芸を含む芸術家組合。16世紀ローマにアカデミーが成立して次第に取ってかわられる。福音書の書記者ルカが美術家などの守護聖人とみなされたことによる名。

せい‐れい【生霊】

①生物の霊長である人類。人民。生民。

②いのち。生命。

③生きている人のたましい。いきりょう。浄瑠璃、最明寺殿百人上臈「もとより武勇第一の梶原が―入れ替りたるそのしるし」↔死霊

せい‐れい【生黎】

(「黎」は衆庶の意)民。人民。

せい‐れい【制令】

制度法令。法度はっと。

せい‐れい【性霊】

[顔氏家訓文章]こころ。精神。霊妙な性情。

⇒せいれい‐せつ【性霊説】

せい‐れい【政令】

①政治上の命令または法令。

②内閣が制定する命令。憲法および法律の規定を実施するためのもの(執行命令)、法律の委任した事項を定めるためのもの(委任命令)の2種がある。

⇒せいれい‐してい‐とし【政令指定都市】

せい‐れい【清冷】

きよくひややかなこと。清らかでけがれのないこと。

せい‐れい【清麗】

きよらかでうるわしいこと。

せい‐れい【聖霊】

(Holy Spirit)キリスト教で三位一体(父・子・聖霊)の第3の位格。教会の誕生、キリストの働きの継続、カリスマ的な活動、人類の一致の鼓吹力となるもの。助け主。慰め主。

⇒せいれい‐うんどう【聖霊運動】

⇒せいれい‐こうりん‐さい【聖霊降臨祭】

せい‐れい【精励】

つとめはげむこと。力を尽くしてつとめること。

⇒せいれい‐かっきん【精励恪勤】

せい‐れい【精霊】

①万物の根源をなすという不思議な気。精気。

②草木・動物・人・無生物などの個々に宿っているとされる超自然的な存在。

③肉体または物体から解放された自由な霊。死者の霊魂。→しょうりょう。

⇒せいれい‐すうはい【精霊崇拝】

せい‐れい【蜻蛉】

トンボの別称。〈倭名類聚鈔19〉

せいれい‐うんどう【聖霊運動】

(Pentecostal movement)体制化されたキリスト教の刷新を目指す運動。聖霊降臨によってキリスト教会が誕生した当時に回帰しようとするもの。

⇒せい‐れい【聖霊】

せいれい‐かっきん【精励恪勤】‥カク‥

力を尽くして、自分の職務に励むこと。

⇒せい‐れい【精励】

せいれい‐こうりん‐さい【聖霊降臨祭】‥カウ‥

(Pentecost)イエス=キリストの復活後50日、すなわち第7日曜日に聖霊が降臨したことを記念する祝日。ペンテコステ。五旬祭。五旬節。

⇒せい‐れい【聖霊】

せいれい‐してい‐とし【政令指定都市】

人口50万以上の市で、特に政令で指定されたもの。区を設けることができるなど、普通の市と異なる取扱いをうける。現在、大阪・名古屋・京都・横浜・神戸・北九州・札幌・川崎・福岡・広島・仙台・千葉・さいたま・静岡・堺・新潟・浜松の17市。指定都市。

⇒せい‐れい【政令】

せいれいしゅう【性霊集】‥シフ

⇒しょうりょうしゅう

せいれい‐すうはい【精霊崇拝】

アニミズムの一形態で、特に精霊の観念の明らかなもの。→死霊信仰

⇒せい‐れい【精霊】

せいれい‐せつ【性霊説】

漢詩について、心情を自由に発露することを要諦とする説。清の袁枚えんばいが唱え、沈徳潜しんとくせんの格調説と相対した。

⇒せい‐れい【性霊】

せい‐れき【西暦】

西洋の暦。イエス=キリストが誕生したとされる年を紀元元年とする。西紀。→紀元

せい‐れつ【凄烈】

すさまじく、はげしい様子。

せい‐れつ【清冽】

水が清くつめたいこと。「―な泉」

せい‐れつ【整列】

①列を作ってならぶこと。また、ならばせること。行列をととのえること。「生徒を―させる」

②(→)ソートに同じ。

せい‐れん【清廉】

心が清くて私欲のないこと。廉潔。「―の士」

⇒せいれん‐けっぱく【清廉潔白】

せい‐れん【清漣】

きよらかなさざなみ。清漪せいい。

せい‐れん【聖輦】

天子の乗る車。鳳輦ほうれん。聖駕。

せい‐れん【精練】

①繊維中の夾雑物を除くなど、漂白または染色をするための準備工程。「生糸を―する」

②よくねり上げること。よく訓練すること。「―されたチーム」

⇒せいれん‐ざい【精練剤】

せい‐れん【精錬】

①粗金属の純度を高め精製する工程。

②よくねりきたえること。

せい‐れん【製錬】

鉱石その他の原料から含有金属を分離・抽出して精製し、金属または合金をつくる工程。

セイレン【Seirēn ギリシア】

⇒サイレン

ぜい‐れん【税斂】

租税を徴収すること。租税のとりたて。

せいれん‐けっぱく【清廉潔白】

心が清く、私利私欲をもたないこと。「自らの―を証明する」

⇒せい‐れん【清廉】

せいれん‐ざい【精練剤】

精練に使われる薬剤。苛性ソーダなどのアルカリ・陰イオン・非イオン系の界面活性剤、ドライ‐クリーニング用の溶剤、プロテアーゼなどの酵素を使う。

⇒せい‐れん【精練】

せい‐ろ【世路】

世わたりのみち。よわたり。また、渡って行く世の中。世途。謡曲、桧垣「朝あしたに紅顔あつて―に楽しむといへども」。〈日葡辞書〉

せい‐ろ【正路】

①正しいみち。正道。しょうろ。

②本道。正規の道。

せい‐ろ【生路】

①生存のみち。生活のみち。

②生きのびるみち。にげみち。

せい‐ろ【征路】

たびじ。征途。

せい‐ろ【蒸籠】

⇒せいろう

せい‐ろう【井楼】

①戦場で、適宜の場所に組み立て、敵陣偵察に用いたやぐら。

②船の檣楼しょうろう。〈日葡辞書〉

⇒せいろう‐ぐみ【井楼組・井籠組】

⇒せいろう‐ぶね【井楼船・棲楼船】

せい‐ろう【青楼】

(昔、中国で青漆を塗ったからいう)

①美人のいる楼。

②揚屋あげや。女郎屋。妓楼。江戸では官許の吉原を私娼街と区別していう場合が多かった。

せい‐ろう【清朗】‥ラウ

晴れて明るいさま。

せい‐ろう【晴朗】‥ラウ

空が晴れてのどかなこと。うららかなこと。「天気―なれども波高し」

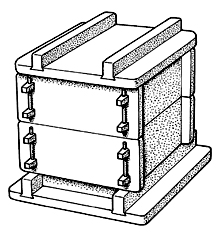

せい‐ろう【蒸籠】

鍋・釜の上にのせて、糯米もちごめ・団子・饅頭まんじゅう・茶碗蒸しなどを蒸す器具。木製の框わくがあって、底を簀すとし、下から湯気を通す。せいろ。

蒸籠

せいろう‐ぐみ【井楼組・井籠組】

木材を井桁いげたに組んで重ね、隅部は材を互いに切り欠いて組み合わせた建築構造。校倉あぜくら・板倉の類。

⇒せい‐ろう【井楼】

せいろう‐だな【城楼棚】

①茶席に用いる棚物の一つ。香道に用いる袋棚を半分にしたもの。津田宗及の創始。宗及棚。半切棚。

②違棚の一形式。棚板の中央を一段高くしたもの。書院造の正式の棚としてしばしば用いられた。

せいろう‐でん【清涼殿】‥ラウ‥

⇒せいりょうでん。栄華物語つぼみ花「南殿―など棟あげせむとす」

せいろう‐ぶね【井楼船・棲楼船】

大形の関船せきぶねまたは荷船の上に井楼を組んで、その内から敵陣をうかがい、または矢を放つようにした軍船。

⇒せい‐ろう【井楼】

せいろ‐がん【正露丸】‥グワン

胃腸病用の丸薬の名。日露戦争に従軍する兵士のために、陸軍衛生材料廠が赤痢などの予防薬として開発したとされる。当初は露西亜ロシアを征討する意で「征露丸」と名付けたが、後に今の表記に改めた。

せい‐ろく【世禄】

世襲の家禄。

ぜい‐ろく【贅六】

⇒ぜえろく

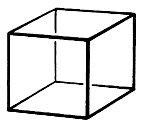

せい‐ろくめんたい【正六面体】

正多面体の一つ。6個の正方形で囲まれた凸多面体で、頂点の個数は8。立方体。

正六面体

せいろう‐ぐみ【井楼組・井籠組】

木材を井桁いげたに組んで重ね、隅部は材を互いに切り欠いて組み合わせた建築構造。校倉あぜくら・板倉の類。

⇒せい‐ろう【井楼】

せいろう‐だな【城楼棚】

①茶席に用いる棚物の一つ。香道に用いる袋棚を半分にしたもの。津田宗及の創始。宗及棚。半切棚。

②違棚の一形式。棚板の中央を一段高くしたもの。書院造の正式の棚としてしばしば用いられた。

せいろう‐でん【清涼殿】‥ラウ‥

⇒せいりょうでん。栄華物語つぼみ花「南殿―など棟あげせむとす」

せいろう‐ぶね【井楼船・棲楼船】

大形の関船せきぶねまたは荷船の上に井楼を組んで、その内から敵陣をうかがい、または矢を放つようにした軍船。

⇒せい‐ろう【井楼】

せいろ‐がん【正露丸】‥グワン

胃腸病用の丸薬の名。日露戦争に従軍する兵士のために、陸軍衛生材料廠が赤痢などの予防薬として開発したとされる。当初は露西亜ロシアを征討する意で「征露丸」と名付けたが、後に今の表記に改めた。

せい‐ろく【世禄】

世襲の家禄。

ぜい‐ろく【贅六】

⇒ぜえろく

せい‐ろくめんたい【正六面体】

正多面体の一つ。6個の正方形で囲まれた凸多面体で、頂点の個数は8。立方体。

正六面体

せい‐ろん【世論】

世間一般の議論。輿論よろん。せろん。

せい‐ろん【正論】

道理にかなった議論。「―を吐く」

せい‐ろん【政論】

政治上の議論。

セイロン【Ceylon・錫蘭】

インド半島の南東にある島。紀元前3世紀に仏教伝来後、南方仏教の中心地。16世紀以降ポルトガル・オランダの進出を経て、1802年以来イギリス直轄植民地。1948年英国から独立。72年スリランカと改称して、共和国となる。中国古名、獅子(師子)国。→スリランカ。

⇒セイロン‐ちゃ【セイロン茶】

⇒セイロン‐にっけい【セイロン肉桂】

⇒セイロン‐べんけい【セイロン弁慶】

ぜい‐ろん【贅論】

無用の議論。むだな論議。

セイロン‐ちゃ【セイロン茶】

スリランカで生産される紅茶の総称。

⇒セイロン【Ceylon・錫蘭】

セイロン‐にっけい【セイロン肉桂】‥ニク‥

インドおよびセイロン原産のニッケイの一種。葉・花ともに大形。樹皮をシナモンまたはシナモン‐バークと称し、古来香辛料として著名。現在はジャワ・ブラジルなどでも栽培。

⇒セイロン【Ceylon・錫蘭】

セイロン‐べんけい【セイロン弁慶】

アジアからマダガスカルの熱帯に広く分布するベンケイソウ科の多年草。多肉の葉の縁の不定芽から簡単に増殖する。長い花茎を出して、黄緑色筒型の花を多数垂下し、花筒外面には紫色の縦筋が並ぶ。観賞用の他、生物学の実験材料に使う。はからめ(葉から芽)。

⇒セイロン【Ceylon・錫蘭】

せい‐わ【清和】

①世の中がおさまっておだやかなこと。

②空が晴れて清らかにあたたかい時節。すなわち春の時節。

③陰暦4月朔日の異称。

せい‐わ【清話】

世俗を離れた高尚な話。清談。

せいわ‐いん【清和院】‥ヰン

京都市上京区にある真言宗の寺。9世紀半ば平安京北東辺の藤原良房邸の南半分が清和天皇の後院とされたのに始まる。世々皇子親王の住院であったが、鎌倉時代に仏寺化。後水尾天皇の時、今の地に移建。清和井院せがいいん。

せいわ‐げんじ【清和源氏】

清和天皇から出て源氏を賜った氏。天皇の皇子貞固・貞保・貞元・貞純・貞数・貞真の諸親王に賜ったが、貞純親王の子と称する経基や孫の満仲は鎮守府将軍に、その子孫頼朝は征夷大将軍に任ぜられた。→源みなもと(系図)

せいわ‐てんのう【清和天皇】‥ワウ

平安前期の天皇。文徳天皇の第4皇子。母は藤原明子。名は惟仁これひと。水尾帝とも。幼少のため外祖父藤原良房が摂政となる。仏道に帰依し、879年(元慶3)落飾。法諱は素真。(在位858〜876)(850〜880)→天皇(表)

せい‐ろん【世論】

世間一般の議論。輿論よろん。せろん。

せい‐ろん【正論】

道理にかなった議論。「―を吐く」

せい‐ろん【政論】

政治上の議論。

セイロン【Ceylon・錫蘭】

インド半島の南東にある島。紀元前3世紀に仏教伝来後、南方仏教の中心地。16世紀以降ポルトガル・オランダの進出を経て、1802年以来イギリス直轄植民地。1948年英国から独立。72年スリランカと改称して、共和国となる。中国古名、獅子(師子)国。→スリランカ。

⇒セイロン‐ちゃ【セイロン茶】

⇒セイロン‐にっけい【セイロン肉桂】

⇒セイロン‐べんけい【セイロン弁慶】

ぜい‐ろん【贅論】

無用の議論。むだな論議。

セイロン‐ちゃ【セイロン茶】

スリランカで生産される紅茶の総称。

⇒セイロン【Ceylon・錫蘭】

セイロン‐にっけい【セイロン肉桂】‥ニク‥

インドおよびセイロン原産のニッケイの一種。葉・花ともに大形。樹皮をシナモンまたはシナモン‐バークと称し、古来香辛料として著名。現在はジャワ・ブラジルなどでも栽培。

⇒セイロン【Ceylon・錫蘭】

セイロン‐べんけい【セイロン弁慶】

アジアからマダガスカルの熱帯に広く分布するベンケイソウ科の多年草。多肉の葉の縁の不定芽から簡単に増殖する。長い花茎を出して、黄緑色筒型の花を多数垂下し、花筒外面には紫色の縦筋が並ぶ。観賞用の他、生物学の実験材料に使う。はからめ(葉から芽)。

⇒セイロン【Ceylon・錫蘭】

せい‐わ【清和】

①世の中がおさまっておだやかなこと。

②空が晴れて清らかにあたたかい時節。すなわち春の時節。

③陰暦4月朔日の異称。

せい‐わ【清話】

世俗を離れた高尚な話。清談。

せいわ‐いん【清和院】‥ヰン

京都市上京区にある真言宗の寺。9世紀半ば平安京北東辺の藤原良房邸の南半分が清和天皇の後院とされたのに始まる。世々皇子親王の住院であったが、鎌倉時代に仏寺化。後水尾天皇の時、今の地に移建。清和井院せがいいん。

せいわ‐げんじ【清和源氏】

清和天皇から出て源氏を賜った氏。天皇の皇子貞固・貞保・貞元・貞純・貞数・貞真の諸親王に賜ったが、貞純親王の子と称する経基や孫の満仲は鎮守府将軍に、その子孫頼朝は征夷大将軍に任ぜられた。→源みなもと(系図)

せいわ‐てんのう【清和天皇】‥ワウ

平安前期の天皇。文徳天皇の第4皇子。母は藤原明子。名は惟仁これひと。水尾帝とも。幼少のため外祖父藤原良房が摂政となる。仏道に帰依し、879年(元慶3)落飾。法諱は素真。(在位858〜876)(850〜880)→天皇(表)

せいろう‐ぐみ【井楼組・井籠組】

木材を井桁いげたに組んで重ね、隅部は材を互いに切り欠いて組み合わせた建築構造。校倉あぜくら・板倉の類。

⇒せい‐ろう【井楼】

せいろう‐だな【城楼棚】

①茶席に用いる棚物の一つ。香道に用いる袋棚を半分にしたもの。津田宗及の創始。宗及棚。半切棚。

②違棚の一形式。棚板の中央を一段高くしたもの。書院造の正式の棚としてしばしば用いられた。

せいろう‐でん【清涼殿】‥ラウ‥

⇒せいりょうでん。栄華物語つぼみ花「南殿―など棟あげせむとす」

せいろう‐ぶね【井楼船・棲楼船】

大形の関船せきぶねまたは荷船の上に井楼を組んで、その内から敵陣をうかがい、または矢を放つようにした軍船。

⇒せい‐ろう【井楼】

せいろ‐がん【正露丸】‥グワン

胃腸病用の丸薬の名。日露戦争に従軍する兵士のために、陸軍衛生材料廠が赤痢などの予防薬として開発したとされる。当初は露西亜ロシアを征討する意で「征露丸」と名付けたが、後に今の表記に改めた。

せい‐ろく【世禄】

世襲の家禄。

ぜい‐ろく【贅六】

⇒ぜえろく

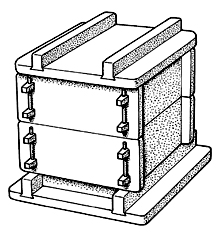

せい‐ろくめんたい【正六面体】

正多面体の一つ。6個の正方形で囲まれた凸多面体で、頂点の個数は8。立方体。

正六面体

せいろう‐ぐみ【井楼組・井籠組】

木材を井桁いげたに組んで重ね、隅部は材を互いに切り欠いて組み合わせた建築構造。校倉あぜくら・板倉の類。

⇒せい‐ろう【井楼】

せいろう‐だな【城楼棚】

①茶席に用いる棚物の一つ。香道に用いる袋棚を半分にしたもの。津田宗及の創始。宗及棚。半切棚。

②違棚の一形式。棚板の中央を一段高くしたもの。書院造の正式の棚としてしばしば用いられた。

せいろう‐でん【清涼殿】‥ラウ‥

⇒せいりょうでん。栄華物語つぼみ花「南殿―など棟あげせむとす」

せいろう‐ぶね【井楼船・棲楼船】

大形の関船せきぶねまたは荷船の上に井楼を組んで、その内から敵陣をうかがい、または矢を放つようにした軍船。

⇒せい‐ろう【井楼】

せいろ‐がん【正露丸】‥グワン

胃腸病用の丸薬の名。日露戦争に従軍する兵士のために、陸軍衛生材料廠が赤痢などの予防薬として開発したとされる。当初は露西亜ロシアを征討する意で「征露丸」と名付けたが、後に今の表記に改めた。

せい‐ろく【世禄】

世襲の家禄。

ぜい‐ろく【贅六】

⇒ぜえろく

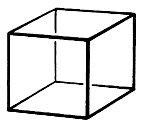

せい‐ろくめんたい【正六面体】

正多面体の一つ。6個の正方形で囲まれた凸多面体で、頂点の個数は8。立方体。

正六面体

せい‐ろん【世論】

世間一般の議論。輿論よろん。せろん。

せい‐ろん【正論】

道理にかなった議論。「―を吐く」

せい‐ろん【政論】

政治上の議論。

セイロン【Ceylon・錫蘭】

インド半島の南東にある島。紀元前3世紀に仏教伝来後、南方仏教の中心地。16世紀以降ポルトガル・オランダの進出を経て、1802年以来イギリス直轄植民地。1948年英国から独立。72年スリランカと改称して、共和国となる。中国古名、獅子(師子)国。→スリランカ。

⇒セイロン‐ちゃ【セイロン茶】

⇒セイロン‐にっけい【セイロン肉桂】

⇒セイロン‐べんけい【セイロン弁慶】

ぜい‐ろん【贅論】

無用の議論。むだな論議。

セイロン‐ちゃ【セイロン茶】

スリランカで生産される紅茶の総称。

⇒セイロン【Ceylon・錫蘭】

セイロン‐にっけい【セイロン肉桂】‥ニク‥

インドおよびセイロン原産のニッケイの一種。葉・花ともに大形。樹皮をシナモンまたはシナモン‐バークと称し、古来香辛料として著名。現在はジャワ・ブラジルなどでも栽培。

⇒セイロン【Ceylon・錫蘭】

セイロン‐べんけい【セイロン弁慶】

アジアからマダガスカルの熱帯に広く分布するベンケイソウ科の多年草。多肉の葉の縁の不定芽から簡単に増殖する。長い花茎を出して、黄緑色筒型の花を多数垂下し、花筒外面には紫色の縦筋が並ぶ。観賞用の他、生物学の実験材料に使う。はからめ(葉から芽)。

⇒セイロン【Ceylon・錫蘭】

せい‐わ【清和】

①世の中がおさまっておだやかなこと。

②空が晴れて清らかにあたたかい時節。すなわち春の時節。

③陰暦4月朔日の異称。

せい‐わ【清話】

世俗を離れた高尚な話。清談。

せいわ‐いん【清和院】‥ヰン

京都市上京区にある真言宗の寺。9世紀半ば平安京北東辺の藤原良房邸の南半分が清和天皇の後院とされたのに始まる。世々皇子親王の住院であったが、鎌倉時代に仏寺化。後水尾天皇の時、今の地に移建。清和井院せがいいん。

せいわ‐げんじ【清和源氏】

清和天皇から出て源氏を賜った氏。天皇の皇子貞固・貞保・貞元・貞純・貞数・貞真の諸親王に賜ったが、貞純親王の子と称する経基や孫の満仲は鎮守府将軍に、その子孫頼朝は征夷大将軍に任ぜられた。→源みなもと(系図)

せいわ‐てんのう【清和天皇】‥ワウ

平安前期の天皇。文徳天皇の第4皇子。母は藤原明子。名は惟仁これひと。水尾帝とも。幼少のため外祖父藤原良房が摂政となる。仏道に帰依し、879年(元慶3)落飾。法諱は素真。(在位858〜876)(850〜880)→天皇(表)

せい‐ろん【世論】

世間一般の議論。輿論よろん。せろん。

せい‐ろん【正論】

道理にかなった議論。「―を吐く」

せい‐ろん【政論】

政治上の議論。

セイロン【Ceylon・錫蘭】

インド半島の南東にある島。紀元前3世紀に仏教伝来後、南方仏教の中心地。16世紀以降ポルトガル・オランダの進出を経て、1802年以来イギリス直轄植民地。1948年英国から独立。72年スリランカと改称して、共和国となる。中国古名、獅子(師子)国。→スリランカ。

⇒セイロン‐ちゃ【セイロン茶】

⇒セイロン‐にっけい【セイロン肉桂】

⇒セイロン‐べんけい【セイロン弁慶】

ぜい‐ろん【贅論】

無用の議論。むだな論議。

セイロン‐ちゃ【セイロン茶】

スリランカで生産される紅茶の総称。

⇒セイロン【Ceylon・錫蘭】

セイロン‐にっけい【セイロン肉桂】‥ニク‥

インドおよびセイロン原産のニッケイの一種。葉・花ともに大形。樹皮をシナモンまたはシナモン‐バークと称し、古来香辛料として著名。現在はジャワ・ブラジルなどでも栽培。

⇒セイロン【Ceylon・錫蘭】

セイロン‐べんけい【セイロン弁慶】

アジアからマダガスカルの熱帯に広く分布するベンケイソウ科の多年草。多肉の葉の縁の不定芽から簡単に増殖する。長い花茎を出して、黄緑色筒型の花を多数垂下し、花筒外面には紫色の縦筋が並ぶ。観賞用の他、生物学の実験材料に使う。はからめ(葉から芽)。

⇒セイロン【Ceylon・錫蘭】

せい‐わ【清和】

①世の中がおさまっておだやかなこと。

②空が晴れて清らかにあたたかい時節。すなわち春の時節。

③陰暦4月朔日の異称。

せい‐わ【清話】

世俗を離れた高尚な話。清談。

せいわ‐いん【清和院】‥ヰン

京都市上京区にある真言宗の寺。9世紀半ば平安京北東辺の藤原良房邸の南半分が清和天皇の後院とされたのに始まる。世々皇子親王の住院であったが、鎌倉時代に仏寺化。後水尾天皇の時、今の地に移建。清和井院せがいいん。

せいわ‐げんじ【清和源氏】

清和天皇から出て源氏を賜った氏。天皇の皇子貞固・貞保・貞元・貞純・貞数・貞真の諸親王に賜ったが、貞純親王の子と称する経基や孫の満仲は鎮守府将軍に、その子孫頼朝は征夷大将軍に任ぜられた。→源みなもと(系図)

せいわ‐てんのう【清和天皇】‥ワウ

平安前期の天皇。文徳天皇の第4皇子。母は藤原明子。名は惟仁これひと。水尾帝とも。幼少のため外祖父藤原良房が摂政となる。仏道に帰依し、879年(元慶3)落飾。法諱は素真。(在位858〜876)(850〜880)→天皇(表)

広辞苑 ページ 10961 での【○声涙倶に下る】単語。