複数辞典一括検索+![]()

![]()

○竹を割ったようたけをわったよう🔗⭐🔉

○竹を割ったようたけをわったよう

(竹がまっすぐにすぱっと割れるところから)さっぱりとした性質のたとえ。邪悪な心や曲がったところのない気性をいう。

⇒たけ【竹】

た‐けん【他見】

他人に見せること。他人が見ること。日葡辞書「タケンアルベカラズ」。「―に供する」

た‐げん【他言】

⇒たごん

た‐げん【多元】

多くの根元や要素があること。

⇒たげん‐てき【多元的】

⇒たげんてき‐げんじつ【多元的現実】

⇒たげんてき‐こっかろん【多元的国家論】

⇒たげん‐びょうしゃ【多元描写】

⇒たげん‐ほうそう【多元放送】

⇒たげん‐ほうていしき【多元方程式】

⇒たげん‐ろん【多元論】

た‐げん【多言】

口数の多いこと。多弁。饒舌。たごん。日葡辞書「タゲンハミ(身)ヲガイス」

だ‐けん【打鍵】

ピアノなどの、鍵盤をたたくこと。

だ‐けん【駄犬】

血統が純粋でない犬。雑犬。

だげん‐がっき【打弦楽器】‥ガク‥

弦を打って音を出す楽器の総称。洋琴・ダルシマーなど。クラヴィコードやピアノもこれに分類することがある。

たげん‐てき【多元的】

多くの本源のあるさま。

⇒た‐げん【多元】

たげんてき‐げんじつ【多元的現実】

W.ジェームズに由来し、A.シュッツによって一般化した現象学的社会学の用語。現実は単一の実体ではなく、主観によって意味的に構成された複数の領域から成り立っていることをいう。

⇒た‐げん【多元】

たげんてき‐こっかろん【多元的国家論】‥コク‥

国家を全体社会とする一元的国家論に対して、国家は社会の一部にすぎず、自治権をもつ他の諸集団(労働組合・職能団体・教会など)と同位にならぶ一集団であると主張する学説。権力の制限と個人の自由を重視。主としてイギリスのラスキ・バーカー(E. Barker1874〜1960)らによって提唱。政治的多元論。

⇒た‐げん【多元】

たげん‐びょうしゃ【多元描写】‥ベウ‥

小説の構成に当たって、数個の視点から人物・事件を描写する法。↔一元描写。

⇒た‐げん【多元】

たげん‐ほうそう【多元放送】‥ハウ‥

複数の地点または放送局からの送信を交えて放送すること。

⇒た‐げん【多元】

たげん‐ほうていしき【多元方程式】‥ハウ‥

二つ以上の未知数を持つ方程式。

⇒た‐げん【多元】

たげん‐ろん【多元論】

(pluralism)

①世界が相互に独立な多くの根本的な原理や要素から成り立っていると考える世界観。↔一元論。

②広義では、ある対象領域について相互に独立な多くの根本的な原理や要素の共存を認める考え方。

⇒た‐げん【多元】

たこ

(タク( )の転か)木綿・麻などで織った丈夫な仕事着。

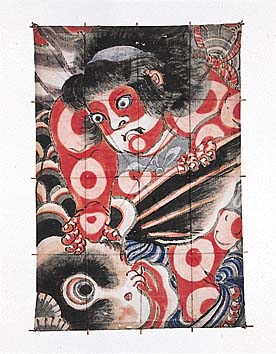

たこ【凧】

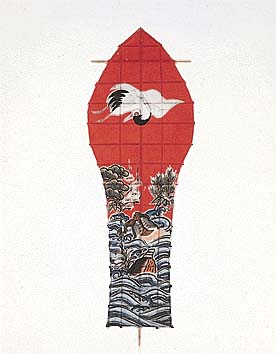

細い竹を骨として紙をはり、糸をつけて風力によって空高く揚げる玩具。古くは春の行事とするところが多かった。現在は多く正月の遊び。いか。いかのぼり。〈[季]春〉。「―を揚げる」

とんがり凧(静岡)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

)の転か)木綿・麻などで織った丈夫な仕事着。

たこ【凧】

細い竹を骨として紙をはり、糸をつけて風力によって空高く揚げる玩具。古くは春の行事とするところが多かった。現在は多く正月の遊び。いか。いかのぼり。〈[季]春〉。「―を揚げる」

とんがり凧(静岡)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

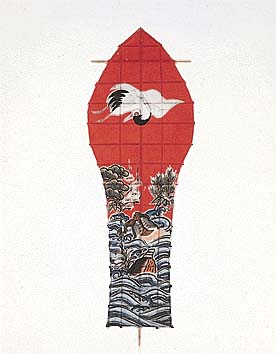

やっこ凧(徳島)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

やっこ凧(徳島)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

セミ凧(静岡)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

セミ凧(静岡)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

セミ凧(香川)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

セミ凧(香川)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

トンビ凧(静岡)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

トンビ凧(静岡)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

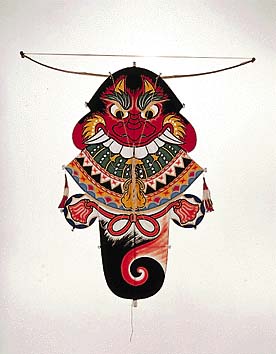

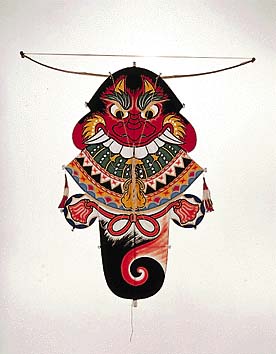

バラモン凧(五島列島)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

バラモン凧(五島列島)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

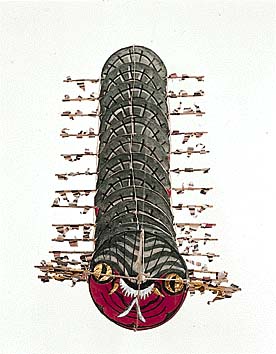

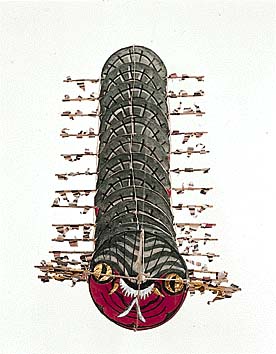

ムカデ凧(福岡)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

ムカデ凧(福岡)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

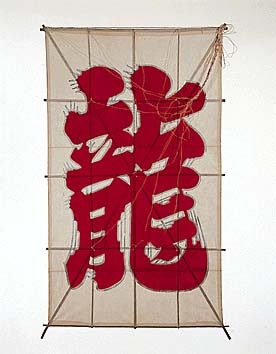

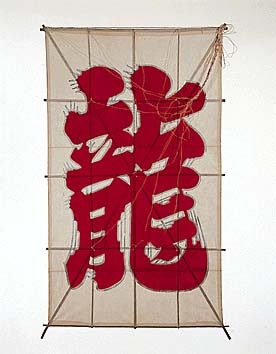

字凧(東京)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

字凧(東京)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

扇凧(滋賀)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

扇凧(滋賀)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

村上凧(新潟)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

村上凧(新潟)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

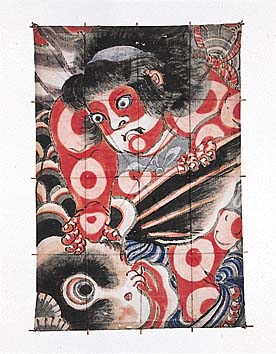

絵凧(愛媛)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

絵凧(愛媛)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

袖凧(千葉)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

袖凧(千葉)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

長崎はた

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

長崎はた

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

たこ【蛸・章魚】

①頭足類タコ目(八腕類)の軟体動物の総称。体は頭・胴・腕の3部から成る。俗に頭と呼ばれる部分が胴部で、内臓器官が納まっている。腕は8本で口のまわりに生え、各腕には肉質吸盤が並ぶ。頭の両側に眼があり、腹側に水などを噴きだす漏斗ろうとがある。多くの種は、墨汁嚢をもち、水中に煙幕のように拡がる墨を噴いて敵から逃げる。全体は紫褐色または灰色のものが多く、煮ると赤くなる。雌雄異体。マダコ・イイダコ・フネダコなど日本近海に約50種。日本では多く食用。西洋ではイタリア・ギリシア・スペインなどを除くと、一般に悪魔の魚として嫌われるが、アジア各地では重要な水産資源である。〈倭名類聚鈔19〉

②蛸胴突たこどうつきのこと。

③蛸配当の略。

⇒蛸の糞で頭へあがる

⇒蛸の共食い

たこ【胼胝】

①刺激の反復、局部的圧迫を受けてできる、表皮の堅く厚くなったもの。手のひらや足のうらに多くできる。〈名語記4〉。「座り―」

②比喩的に、慣れて特に感じなくなること。日葡辞書「タコニナッタ」。「耳に―ができる」

たこ【脊瘡】

馬の背にできる荷ずれの瘡きず。鞍傷。

た‐こ【多故】

むずかしい事件の多いこと。多事。

たご【担桶】

水肥みずごえ・水などを入れて天秤棒で担い、また牛馬の飼葉などを入れる桶。にないおけ。たごおけ。

た‐ご【田子】

農夫。たひと。蜻蛉日記下「雲のたたずまひしづ心なくて、―の裳裾思ひやらるる」

た‐ご【他語】

ほかの語。ほかの言葉。

たご【多胡】

上野国の古郡名。711年(和銅4)本郡を置いた際に建てた多胡郡碑が群馬県多野郡吉井町に現存(上野三碑の一つ)。

だ‐こ【打鼓】

鼓をうちならすこと。

だ‐こ【唾壺】

①唾つばを吐き入れるつぼ。たんつぼ。

②煙草盆の灰吹き。吐月峰とげっぽう。

たこ‐あげ【凧揚げ】

凧をあげること。多く、正月の子供の遊び。〈[季]新年〉

たこ‐あし【蛸足】

①器物などの足で、蛸の足に似た形のもの。

②蛸の足のように、1カ所からいくつも分かれ出ていること。

⇒たこあし‐はいせん【蛸足配線】

たこあし‐はいせん【蛸足配線】

一つのコンセントから多くのコードを引き、電気器具を接続すること。

⇒たこ‐あし【蛸足】

たこ‐あな【蛸穴】

蛸のひそむ穴。その一つ一つで蛸を取る権利の占有が山形・新潟県などにあり、飛島とびしまではこの蛸穴権を持って嫁に行くこともあったという。

たこ‐いと【凧糸】

凧につけてあげるための丈夫な糸。

た‐こう【他行】‥カウ

⇒たぎょう

た‐こう【他校】‥カウ

他の学校。

た‐こう【多幸】‥カウ

①しあわせの多いこと。多福。「御―を祈る」

②〔心〕身体の軽さなどの体感を含む、快を伴う気分。

⇒たこう‐たふく【多幸多福】

た‐こう【多項】‥カウ

〔数〕複数の項。

⇒たこう‐しき【多項式】

⇒たこう‐ていり【多項定理】

た‐ごう【他郷】‥ガウ

他の村里。よその村。

た‐ごう【多劫】‥ゴフ

きわめて長い年月。

だ‐こう【蛇行】‥カウ

①蛇のように曲がりくねって行くこと。「―運転」

②〔地〕(meander)河流がうねうねと曲がっているもの。多くのS字型をつないだ形のものをいう。曲流。「―河川」「―流路」

だ‐こう【惰行】‥カウ

惰力で進行すること。

だ‐こう【駄餉】‥カウ

⇒だしょう。〈下学集〉

たこう‐しき【多項式】‥カウ‥

(→)整式に同じ。↔単項式。

⇒た‐こう【多項】

たこう‐しつ【多孔質】

多数の微細な孔あなをもつ物質。多孔質ガラスや多孔質樹脂は物質の吸着・分別などに用いる。

だこう‐しょう【蛇咬症】‥カウシヤウ

毒蛇の咬み傷による蛇毒の中毒症。マムシ・ヤマカガシ・ハブなどの蛇毒は出血毒で浮腫が強く、全身浮腫に伴うショック、局所の壊死を生じ、皮下出血を来す。神経毒の場合には神経‐筋間の遮断をおこし全身症状が強い。→蛇毒へびどく

たこう‐たふく【多幸多福】‥カウ‥

幸福の多いこと。大変にしあわせなこと。

⇒た‐こう【多幸】

たこう‐ていり【多項定理】‥カウ‥

整式の累乗の展開結果を示す定理。展開式の係数が多項係数として与えられる。→二項定理

⇒た‐こう【多項】

たこうな【筍】タカウナ

(タカムナの音便)竹の子。源氏物語横笛「御寺の傍近き林に抜き出でたる―」

⇒たこうな‐がたな【筍刀】

たこうな‐がたな【筍刀】タカウナ‥

元服の時、理髪に用いた小刀。竹箆たけべら状をなす。たかんながたな。たこうがたな。

⇒たこうな【筍】

たこ‐え【凧会】‥ヱ

互いに凧をあげて相手の凧の糸を切り合う遊び。長崎では「はたあげ」と称し、年中行事の一つ。

たご‐おけ【担桶】‥ヲケ

(→)「たご」に同じ。

タゴール【Rabīndranāth Tagore】

インドの詩人・思想家。ベンガル固有の宗教・文学に精通。欧米の学を修め、インドの独立・社会進歩・平和思想・東西文化の融合のために闘う。小説「郷土と世界」「ゴーラ」、詩集「ギーターンジャリ」など。ノーベル賞。(1861〜1941)

タゴール

提供:ullstein bild/APL

たこ【蛸・章魚】

①頭足類タコ目(八腕類)の軟体動物の総称。体は頭・胴・腕の3部から成る。俗に頭と呼ばれる部分が胴部で、内臓器官が納まっている。腕は8本で口のまわりに生え、各腕には肉質吸盤が並ぶ。頭の両側に眼があり、腹側に水などを噴きだす漏斗ろうとがある。多くの種は、墨汁嚢をもち、水中に煙幕のように拡がる墨を噴いて敵から逃げる。全体は紫褐色または灰色のものが多く、煮ると赤くなる。雌雄異体。マダコ・イイダコ・フネダコなど日本近海に約50種。日本では多く食用。西洋ではイタリア・ギリシア・スペインなどを除くと、一般に悪魔の魚として嫌われるが、アジア各地では重要な水産資源である。〈倭名類聚鈔19〉

②蛸胴突たこどうつきのこと。

③蛸配当の略。

⇒蛸の糞で頭へあがる

⇒蛸の共食い

たこ【胼胝】

①刺激の反復、局部的圧迫を受けてできる、表皮の堅く厚くなったもの。手のひらや足のうらに多くできる。〈名語記4〉。「座り―」

②比喩的に、慣れて特に感じなくなること。日葡辞書「タコニナッタ」。「耳に―ができる」

たこ【脊瘡】

馬の背にできる荷ずれの瘡きず。鞍傷。

た‐こ【多故】

むずかしい事件の多いこと。多事。

たご【担桶】

水肥みずごえ・水などを入れて天秤棒で担い、また牛馬の飼葉などを入れる桶。にないおけ。たごおけ。

た‐ご【田子】

農夫。たひと。蜻蛉日記下「雲のたたずまひしづ心なくて、―の裳裾思ひやらるる」

た‐ご【他語】

ほかの語。ほかの言葉。

たご【多胡】

上野国の古郡名。711年(和銅4)本郡を置いた際に建てた多胡郡碑が群馬県多野郡吉井町に現存(上野三碑の一つ)。

だ‐こ【打鼓】

鼓をうちならすこと。

だ‐こ【唾壺】

①唾つばを吐き入れるつぼ。たんつぼ。

②煙草盆の灰吹き。吐月峰とげっぽう。

たこ‐あげ【凧揚げ】

凧をあげること。多く、正月の子供の遊び。〈[季]新年〉

たこ‐あし【蛸足】

①器物などの足で、蛸の足に似た形のもの。

②蛸の足のように、1カ所からいくつも分かれ出ていること。

⇒たこあし‐はいせん【蛸足配線】

たこあし‐はいせん【蛸足配線】

一つのコンセントから多くのコードを引き、電気器具を接続すること。

⇒たこ‐あし【蛸足】

たこ‐あな【蛸穴】

蛸のひそむ穴。その一つ一つで蛸を取る権利の占有が山形・新潟県などにあり、飛島とびしまではこの蛸穴権を持って嫁に行くこともあったという。

たこ‐いと【凧糸】

凧につけてあげるための丈夫な糸。

た‐こう【他行】‥カウ

⇒たぎょう

た‐こう【他校】‥カウ

他の学校。

た‐こう【多幸】‥カウ

①しあわせの多いこと。多福。「御―を祈る」

②〔心〕身体の軽さなどの体感を含む、快を伴う気分。

⇒たこう‐たふく【多幸多福】

た‐こう【多項】‥カウ

〔数〕複数の項。

⇒たこう‐しき【多項式】

⇒たこう‐ていり【多項定理】

た‐ごう【他郷】‥ガウ

他の村里。よその村。

た‐ごう【多劫】‥ゴフ

きわめて長い年月。

だ‐こう【蛇行】‥カウ

①蛇のように曲がりくねって行くこと。「―運転」

②〔地〕(meander)河流がうねうねと曲がっているもの。多くのS字型をつないだ形のものをいう。曲流。「―河川」「―流路」

だ‐こう【惰行】‥カウ

惰力で進行すること。

だ‐こう【駄餉】‥カウ

⇒だしょう。〈下学集〉

たこう‐しき【多項式】‥カウ‥

(→)整式に同じ。↔単項式。

⇒た‐こう【多項】

たこう‐しつ【多孔質】

多数の微細な孔あなをもつ物質。多孔質ガラスや多孔質樹脂は物質の吸着・分別などに用いる。

だこう‐しょう【蛇咬症】‥カウシヤウ

毒蛇の咬み傷による蛇毒の中毒症。マムシ・ヤマカガシ・ハブなどの蛇毒は出血毒で浮腫が強く、全身浮腫に伴うショック、局所の壊死を生じ、皮下出血を来す。神経毒の場合には神経‐筋間の遮断をおこし全身症状が強い。→蛇毒へびどく

たこう‐たふく【多幸多福】‥カウ‥

幸福の多いこと。大変にしあわせなこと。

⇒た‐こう【多幸】

たこう‐ていり【多項定理】‥カウ‥

整式の累乗の展開結果を示す定理。展開式の係数が多項係数として与えられる。→二項定理

⇒た‐こう【多項】

たこうな【筍】タカウナ

(タカムナの音便)竹の子。源氏物語横笛「御寺の傍近き林に抜き出でたる―」

⇒たこうな‐がたな【筍刀】

たこうな‐がたな【筍刀】タカウナ‥

元服の時、理髪に用いた小刀。竹箆たけべら状をなす。たかんながたな。たこうがたな。

⇒たこうな【筍】

たこ‐え【凧会】‥ヱ

互いに凧をあげて相手の凧の糸を切り合う遊び。長崎では「はたあげ」と称し、年中行事の一つ。

たご‐おけ【担桶】‥ヲケ

(→)「たご」に同じ。

タゴール【Rabīndranāth Tagore】

インドの詩人・思想家。ベンガル固有の宗教・文学に精通。欧米の学を修め、インドの独立・社会進歩・平和思想・東西文化の融合のために闘う。小説「郷土と世界」「ゴーラ」、詩集「ギーターンジャリ」など。ノーベル賞。(1861〜1941)

タゴール

提供:ullstein bild/APL

たこ‐かいしゃ【蛸会社】‥クワイ‥

蛸配当をする会社。

たこ‐かぎ【蛸鉤】

蛸を捕らえるのに用いるかぎ。長竿の先に鉤を取り付けたもの。

たこ‐がしら【蛸頭】

鉸具頭かこがしらの訛。

たこ‐からげ【蛸絡げ】

着物の裾の周囲をまくりあげること。東海道名所記「―に裾をからげて」

た‐こく【他国】

①自分の生国でない国。よその国。ほかのくに。他郷。「―の人」

②よその国へ行くこと。西鶴織留2「その家たたむ時は―して二たびかせぎ出し」

⇒たこく‐さんがい【他国三界】

⇒たこく‐わたり【他国渡り】

⇒他国をする

だ‐こく【打刻】

①金属など硬いものに数字や記号を刻みつけること。

②タイム‐レコーダーで時刻を記すこと。

だ‐ごく【堕獄】

現世の悪業によって死後地獄へおちること。堕地獄。日葡辞書「インヘルノ(地獄)ニダゴクスル」。歌舞伎、鳴神「だらくした―した」

たこく‐さんがい【他国三界】

よその国の遠く離れた所。

⇒た‐こく【他国】

た‐こくせき【多国籍】

多くの国籍に関すること。

⇒たこくせき‐きぎょう【多国籍企業】

⇒たこくせき‐ぎんこう【多国籍銀行】

⇒たこくせき‐ぐん【多国籍軍】

たこくせき‐きぎょう【多国籍企業】‥ゲフ

(multinational corporation)対外直接投資を行なって、複数の国に定着した生産と流通の拠点をもち、国際的規模で事業活動を行う企業。多くの国に子会社や在外支社をもち、売上高・資産・収益・雇用などの海外比率が高い。超国籍企業。

⇒た‐こくせき【多国籍】

たこくせき‐ぎんこう【多国籍銀行】‥カウ

(multinational bank)海外支店網を広げ、国際業務を大規模に営む商業銀行。また、複数国の銀行の共同出資により設立された国際的銀行。

⇒た‐こくせき【多国籍】

たこくせき‐ぐん【多国籍軍】

複数の国家の兵員から編成された軍隊。

⇒た‐こくせき【多国籍】

たこ‐くらげ【章魚水母】

ビゼンクラゲ目の鉢虫類。中形のクラゲで、傘は半球形、直径20センチメートルに達し、中に藻類が共生して褐色になる。口の周囲に8本の棍棒状の口腕がある。8〜9月頃、日本中部以南の内湾・内海に多く発生。

たごくら‐ダム【田子倉ダム】

福島県の西端、只見川上流部にある発電用ダム。高さ145メートル。有効貯水量3.7億トン。最大出力38万キロワット。1959年完成。

タコグラフ【tachograph】

記録装置を有する回転速度計。回転計と時計仕掛とから成り、ある時間内の軸の回転速度変化を一目で読み取れる。記録回転計。

たこく‐わたり【他国渡り】

他国をわたり歩くこと。浄瑠璃、国性爺後日合戦「浪人の―の留守の宿」

⇒た‐こく【他国】

たこ‐かいしゃ【蛸会社】‥クワイ‥

蛸配当をする会社。

たこ‐かぎ【蛸鉤】

蛸を捕らえるのに用いるかぎ。長竿の先に鉤を取り付けたもの。

たこ‐がしら【蛸頭】

鉸具頭かこがしらの訛。

たこ‐からげ【蛸絡げ】

着物の裾の周囲をまくりあげること。東海道名所記「―に裾をからげて」

た‐こく【他国】

①自分の生国でない国。よその国。ほかのくに。他郷。「―の人」

②よその国へ行くこと。西鶴織留2「その家たたむ時は―して二たびかせぎ出し」

⇒たこく‐さんがい【他国三界】

⇒たこく‐わたり【他国渡り】

⇒他国をする

だ‐こく【打刻】

①金属など硬いものに数字や記号を刻みつけること。

②タイム‐レコーダーで時刻を記すこと。

だ‐ごく【堕獄】

現世の悪業によって死後地獄へおちること。堕地獄。日葡辞書「インヘルノ(地獄)ニダゴクスル」。歌舞伎、鳴神「だらくした―した」

たこく‐さんがい【他国三界】

よその国の遠く離れた所。

⇒た‐こく【他国】

た‐こくせき【多国籍】

多くの国籍に関すること。

⇒たこくせき‐きぎょう【多国籍企業】

⇒たこくせき‐ぎんこう【多国籍銀行】

⇒たこくせき‐ぐん【多国籍軍】

たこくせき‐きぎょう【多国籍企業】‥ゲフ

(multinational corporation)対外直接投資を行なって、複数の国に定着した生産と流通の拠点をもち、国際的規模で事業活動を行う企業。多くの国に子会社や在外支社をもち、売上高・資産・収益・雇用などの海外比率が高い。超国籍企業。

⇒た‐こくせき【多国籍】

たこくせき‐ぎんこう【多国籍銀行】‥カウ

(multinational bank)海外支店網を広げ、国際業務を大規模に営む商業銀行。また、複数国の銀行の共同出資により設立された国際的銀行。

⇒た‐こくせき【多国籍】

たこくせき‐ぐん【多国籍軍】

複数の国家の兵員から編成された軍隊。

⇒た‐こくせき【多国籍】

たこ‐くらげ【章魚水母】

ビゼンクラゲ目の鉢虫類。中形のクラゲで、傘は半球形、直径20センチメートルに達し、中に藻類が共生して褐色になる。口の周囲に8本の棍棒状の口腕がある。8〜9月頃、日本中部以南の内湾・内海に多く発生。

たごくら‐ダム【田子倉ダム】

福島県の西端、只見川上流部にある発電用ダム。高さ145メートル。有効貯水量3.7億トン。最大出力38万キロワット。1959年完成。

タコグラフ【tachograph】

記録装置を有する回転速度計。回転計と時計仕掛とから成り、ある時間内の軸の回転速度変化を一目で読み取れる。記録回転計。

たこく‐わたり【他国渡り】

他国をわたり歩くこと。浄瑠璃、国性爺後日合戦「浪人の―の留守の宿」

⇒た‐こく【他国】

)の転か)木綿・麻などで織った丈夫な仕事着。

たこ【凧】

細い竹を骨として紙をはり、糸をつけて風力によって空高く揚げる玩具。古くは春の行事とするところが多かった。現在は多く正月の遊び。いか。いかのぼり。〈[季]春〉。「―を揚げる」

とんがり凧(静岡)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

)の転か)木綿・麻などで織った丈夫な仕事着。

たこ【凧】

細い竹を骨として紙をはり、糸をつけて風力によって空高く揚げる玩具。古くは春の行事とするところが多かった。現在は多く正月の遊び。いか。いかのぼり。〈[季]春〉。「―を揚げる」

とんがり凧(静岡)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

やっこ凧(徳島)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

やっこ凧(徳島)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

セミ凧(静岡)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

セミ凧(静岡)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

セミ凧(香川)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

セミ凧(香川)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

トンビ凧(静岡)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

トンビ凧(静岡)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

バラモン凧(五島列島)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

バラモン凧(五島列島)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

ムカデ凧(福岡)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

ムカデ凧(福岡)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

字凧(東京)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

字凧(東京)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

扇凧(滋賀)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

扇凧(滋賀)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

村上凧(新潟)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

村上凧(新潟)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

絵凧(愛媛)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

絵凧(愛媛)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

袖凧(千葉)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

袖凧(千葉)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

長崎はた

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

長崎はた

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

たこ【蛸・章魚】

①頭足類タコ目(八腕類)の軟体動物の総称。体は頭・胴・腕の3部から成る。俗に頭と呼ばれる部分が胴部で、内臓器官が納まっている。腕は8本で口のまわりに生え、各腕には肉質吸盤が並ぶ。頭の両側に眼があり、腹側に水などを噴きだす漏斗ろうとがある。多くの種は、墨汁嚢をもち、水中に煙幕のように拡がる墨を噴いて敵から逃げる。全体は紫褐色または灰色のものが多く、煮ると赤くなる。雌雄異体。マダコ・イイダコ・フネダコなど日本近海に約50種。日本では多く食用。西洋ではイタリア・ギリシア・スペインなどを除くと、一般に悪魔の魚として嫌われるが、アジア各地では重要な水産資源である。〈倭名類聚鈔19〉

②蛸胴突たこどうつきのこと。

③蛸配当の略。

⇒蛸の糞で頭へあがる

⇒蛸の共食い

たこ【胼胝】

①刺激の反復、局部的圧迫を受けてできる、表皮の堅く厚くなったもの。手のひらや足のうらに多くできる。〈名語記4〉。「座り―」

②比喩的に、慣れて特に感じなくなること。日葡辞書「タコニナッタ」。「耳に―ができる」

たこ【脊瘡】

馬の背にできる荷ずれの瘡きず。鞍傷。

た‐こ【多故】

むずかしい事件の多いこと。多事。

たご【担桶】

水肥みずごえ・水などを入れて天秤棒で担い、また牛馬の飼葉などを入れる桶。にないおけ。たごおけ。

た‐ご【田子】

農夫。たひと。蜻蛉日記下「雲のたたずまひしづ心なくて、―の裳裾思ひやらるる」

た‐ご【他語】

ほかの語。ほかの言葉。

たご【多胡】

上野国の古郡名。711年(和銅4)本郡を置いた際に建てた多胡郡碑が群馬県多野郡吉井町に現存(上野三碑の一つ)。

だ‐こ【打鼓】

鼓をうちならすこと。

だ‐こ【唾壺】

①唾つばを吐き入れるつぼ。たんつぼ。

②煙草盆の灰吹き。吐月峰とげっぽう。

たこ‐あげ【凧揚げ】

凧をあげること。多く、正月の子供の遊び。〈[季]新年〉

たこ‐あし【蛸足】

①器物などの足で、蛸の足に似た形のもの。

②蛸の足のように、1カ所からいくつも分かれ出ていること。

⇒たこあし‐はいせん【蛸足配線】

たこあし‐はいせん【蛸足配線】

一つのコンセントから多くのコードを引き、電気器具を接続すること。

⇒たこ‐あし【蛸足】

たこ‐あな【蛸穴】

蛸のひそむ穴。その一つ一つで蛸を取る権利の占有が山形・新潟県などにあり、飛島とびしまではこの蛸穴権を持って嫁に行くこともあったという。

たこ‐いと【凧糸】

凧につけてあげるための丈夫な糸。

た‐こう【他行】‥カウ

⇒たぎょう

た‐こう【他校】‥カウ

他の学校。

た‐こう【多幸】‥カウ

①しあわせの多いこと。多福。「御―を祈る」

②〔心〕身体の軽さなどの体感を含む、快を伴う気分。

⇒たこう‐たふく【多幸多福】

た‐こう【多項】‥カウ

〔数〕複数の項。

⇒たこう‐しき【多項式】

⇒たこう‐ていり【多項定理】

た‐ごう【他郷】‥ガウ

他の村里。よその村。

た‐ごう【多劫】‥ゴフ

きわめて長い年月。

だ‐こう【蛇行】‥カウ

①蛇のように曲がりくねって行くこと。「―運転」

②〔地〕(meander)河流がうねうねと曲がっているもの。多くのS字型をつないだ形のものをいう。曲流。「―河川」「―流路」

だ‐こう【惰行】‥カウ

惰力で進行すること。

だ‐こう【駄餉】‥カウ

⇒だしょう。〈下学集〉

たこう‐しき【多項式】‥カウ‥

(→)整式に同じ。↔単項式。

⇒た‐こう【多項】

たこう‐しつ【多孔質】

多数の微細な孔あなをもつ物質。多孔質ガラスや多孔質樹脂は物質の吸着・分別などに用いる。

だこう‐しょう【蛇咬症】‥カウシヤウ

毒蛇の咬み傷による蛇毒の中毒症。マムシ・ヤマカガシ・ハブなどの蛇毒は出血毒で浮腫が強く、全身浮腫に伴うショック、局所の壊死を生じ、皮下出血を来す。神経毒の場合には神経‐筋間の遮断をおこし全身症状が強い。→蛇毒へびどく

たこう‐たふく【多幸多福】‥カウ‥

幸福の多いこと。大変にしあわせなこと。

⇒た‐こう【多幸】

たこう‐ていり【多項定理】‥カウ‥

整式の累乗の展開結果を示す定理。展開式の係数が多項係数として与えられる。→二項定理

⇒た‐こう【多項】

たこうな【筍】タカウナ

(タカムナの音便)竹の子。源氏物語横笛「御寺の傍近き林に抜き出でたる―」

⇒たこうな‐がたな【筍刀】

たこうな‐がたな【筍刀】タカウナ‥

元服の時、理髪に用いた小刀。竹箆たけべら状をなす。たかんながたな。たこうがたな。

⇒たこうな【筍】

たこ‐え【凧会】‥ヱ

互いに凧をあげて相手の凧の糸を切り合う遊び。長崎では「はたあげ」と称し、年中行事の一つ。

たご‐おけ【担桶】‥ヲケ

(→)「たご」に同じ。

タゴール【Rabīndranāth Tagore】

インドの詩人・思想家。ベンガル固有の宗教・文学に精通。欧米の学を修め、インドの独立・社会進歩・平和思想・東西文化の融合のために闘う。小説「郷土と世界」「ゴーラ」、詩集「ギーターンジャリ」など。ノーベル賞。(1861〜1941)

タゴール

提供:ullstein bild/APL

たこ【蛸・章魚】

①頭足類タコ目(八腕類)の軟体動物の総称。体は頭・胴・腕の3部から成る。俗に頭と呼ばれる部分が胴部で、内臓器官が納まっている。腕は8本で口のまわりに生え、各腕には肉質吸盤が並ぶ。頭の両側に眼があり、腹側に水などを噴きだす漏斗ろうとがある。多くの種は、墨汁嚢をもち、水中に煙幕のように拡がる墨を噴いて敵から逃げる。全体は紫褐色または灰色のものが多く、煮ると赤くなる。雌雄異体。マダコ・イイダコ・フネダコなど日本近海に約50種。日本では多く食用。西洋ではイタリア・ギリシア・スペインなどを除くと、一般に悪魔の魚として嫌われるが、アジア各地では重要な水産資源である。〈倭名類聚鈔19〉

②蛸胴突たこどうつきのこと。

③蛸配当の略。

⇒蛸の糞で頭へあがる

⇒蛸の共食い

たこ【胼胝】

①刺激の反復、局部的圧迫を受けてできる、表皮の堅く厚くなったもの。手のひらや足のうらに多くできる。〈名語記4〉。「座り―」

②比喩的に、慣れて特に感じなくなること。日葡辞書「タコニナッタ」。「耳に―ができる」

たこ【脊瘡】

馬の背にできる荷ずれの瘡きず。鞍傷。

た‐こ【多故】

むずかしい事件の多いこと。多事。

たご【担桶】

水肥みずごえ・水などを入れて天秤棒で担い、また牛馬の飼葉などを入れる桶。にないおけ。たごおけ。

た‐ご【田子】

農夫。たひと。蜻蛉日記下「雲のたたずまひしづ心なくて、―の裳裾思ひやらるる」

た‐ご【他語】

ほかの語。ほかの言葉。

たご【多胡】

上野国の古郡名。711年(和銅4)本郡を置いた際に建てた多胡郡碑が群馬県多野郡吉井町に現存(上野三碑の一つ)。

だ‐こ【打鼓】

鼓をうちならすこと。

だ‐こ【唾壺】

①唾つばを吐き入れるつぼ。たんつぼ。

②煙草盆の灰吹き。吐月峰とげっぽう。

たこ‐あげ【凧揚げ】

凧をあげること。多く、正月の子供の遊び。〈[季]新年〉

たこ‐あし【蛸足】

①器物などの足で、蛸の足に似た形のもの。

②蛸の足のように、1カ所からいくつも分かれ出ていること。

⇒たこあし‐はいせん【蛸足配線】

たこあし‐はいせん【蛸足配線】

一つのコンセントから多くのコードを引き、電気器具を接続すること。

⇒たこ‐あし【蛸足】

たこ‐あな【蛸穴】

蛸のひそむ穴。その一つ一つで蛸を取る権利の占有が山形・新潟県などにあり、飛島とびしまではこの蛸穴権を持って嫁に行くこともあったという。

たこ‐いと【凧糸】

凧につけてあげるための丈夫な糸。

た‐こう【他行】‥カウ

⇒たぎょう

た‐こう【他校】‥カウ

他の学校。

た‐こう【多幸】‥カウ

①しあわせの多いこと。多福。「御―を祈る」

②〔心〕身体の軽さなどの体感を含む、快を伴う気分。

⇒たこう‐たふく【多幸多福】

た‐こう【多項】‥カウ

〔数〕複数の項。

⇒たこう‐しき【多項式】

⇒たこう‐ていり【多項定理】

た‐ごう【他郷】‥ガウ

他の村里。よその村。

た‐ごう【多劫】‥ゴフ

きわめて長い年月。

だ‐こう【蛇行】‥カウ

①蛇のように曲がりくねって行くこと。「―運転」

②〔地〕(meander)河流がうねうねと曲がっているもの。多くのS字型をつないだ形のものをいう。曲流。「―河川」「―流路」

だ‐こう【惰行】‥カウ

惰力で進行すること。

だ‐こう【駄餉】‥カウ

⇒だしょう。〈下学集〉

たこう‐しき【多項式】‥カウ‥

(→)整式に同じ。↔単項式。

⇒た‐こう【多項】

たこう‐しつ【多孔質】

多数の微細な孔あなをもつ物質。多孔質ガラスや多孔質樹脂は物質の吸着・分別などに用いる。

だこう‐しょう【蛇咬症】‥カウシヤウ

毒蛇の咬み傷による蛇毒の中毒症。マムシ・ヤマカガシ・ハブなどの蛇毒は出血毒で浮腫が強く、全身浮腫に伴うショック、局所の壊死を生じ、皮下出血を来す。神経毒の場合には神経‐筋間の遮断をおこし全身症状が強い。→蛇毒へびどく

たこう‐たふく【多幸多福】‥カウ‥

幸福の多いこと。大変にしあわせなこと。

⇒た‐こう【多幸】

たこう‐ていり【多項定理】‥カウ‥

整式の累乗の展開結果を示す定理。展開式の係数が多項係数として与えられる。→二項定理

⇒た‐こう【多項】

たこうな【筍】タカウナ

(タカムナの音便)竹の子。源氏物語横笛「御寺の傍近き林に抜き出でたる―」

⇒たこうな‐がたな【筍刀】

たこうな‐がたな【筍刀】タカウナ‥

元服の時、理髪に用いた小刀。竹箆たけべら状をなす。たかんながたな。たこうがたな。

⇒たこうな【筍】

たこ‐え【凧会】‥ヱ

互いに凧をあげて相手の凧の糸を切り合う遊び。長崎では「はたあげ」と称し、年中行事の一つ。

たご‐おけ【担桶】‥ヲケ

(→)「たご」に同じ。

タゴール【Rabīndranāth Tagore】

インドの詩人・思想家。ベンガル固有の宗教・文学に精通。欧米の学を修め、インドの独立・社会進歩・平和思想・東西文化の融合のために闘う。小説「郷土と世界」「ゴーラ」、詩集「ギーターンジャリ」など。ノーベル賞。(1861〜1941)

タゴール

提供:ullstein bild/APL

たこ‐かいしゃ【蛸会社】‥クワイ‥

蛸配当をする会社。

たこ‐かぎ【蛸鉤】

蛸を捕らえるのに用いるかぎ。長竿の先に鉤を取り付けたもの。

たこ‐がしら【蛸頭】

鉸具頭かこがしらの訛。

たこ‐からげ【蛸絡げ】

着物の裾の周囲をまくりあげること。東海道名所記「―に裾をからげて」

た‐こく【他国】

①自分の生国でない国。よその国。ほかのくに。他郷。「―の人」

②よその国へ行くこと。西鶴織留2「その家たたむ時は―して二たびかせぎ出し」

⇒たこく‐さんがい【他国三界】

⇒たこく‐わたり【他国渡り】

⇒他国をする

だ‐こく【打刻】

①金属など硬いものに数字や記号を刻みつけること。

②タイム‐レコーダーで時刻を記すこと。

だ‐ごく【堕獄】

現世の悪業によって死後地獄へおちること。堕地獄。日葡辞書「インヘルノ(地獄)ニダゴクスル」。歌舞伎、鳴神「だらくした―した」

たこく‐さんがい【他国三界】

よその国の遠く離れた所。

⇒た‐こく【他国】

た‐こくせき【多国籍】

多くの国籍に関すること。

⇒たこくせき‐きぎょう【多国籍企業】

⇒たこくせき‐ぎんこう【多国籍銀行】

⇒たこくせき‐ぐん【多国籍軍】

たこくせき‐きぎょう【多国籍企業】‥ゲフ

(multinational corporation)対外直接投資を行なって、複数の国に定着した生産と流通の拠点をもち、国際的規模で事業活動を行う企業。多くの国に子会社や在外支社をもち、売上高・資産・収益・雇用などの海外比率が高い。超国籍企業。

⇒た‐こくせき【多国籍】

たこくせき‐ぎんこう【多国籍銀行】‥カウ

(multinational bank)海外支店網を広げ、国際業務を大規模に営む商業銀行。また、複数国の銀行の共同出資により設立された国際的銀行。

⇒た‐こくせき【多国籍】

たこくせき‐ぐん【多国籍軍】

複数の国家の兵員から編成された軍隊。

⇒た‐こくせき【多国籍】

たこ‐くらげ【章魚水母】

ビゼンクラゲ目の鉢虫類。中形のクラゲで、傘は半球形、直径20センチメートルに達し、中に藻類が共生して褐色になる。口の周囲に8本の棍棒状の口腕がある。8〜9月頃、日本中部以南の内湾・内海に多く発生。

たごくら‐ダム【田子倉ダム】

福島県の西端、只見川上流部にある発電用ダム。高さ145メートル。有効貯水量3.7億トン。最大出力38万キロワット。1959年完成。

タコグラフ【tachograph】

記録装置を有する回転速度計。回転計と時計仕掛とから成り、ある時間内の軸の回転速度変化を一目で読み取れる。記録回転計。

たこく‐わたり【他国渡り】

他国をわたり歩くこと。浄瑠璃、国性爺後日合戦「浪人の―の留守の宿」

⇒た‐こく【他国】

たこ‐かいしゃ【蛸会社】‥クワイ‥

蛸配当をする会社。

たこ‐かぎ【蛸鉤】

蛸を捕らえるのに用いるかぎ。長竿の先に鉤を取り付けたもの。

たこ‐がしら【蛸頭】

鉸具頭かこがしらの訛。

たこ‐からげ【蛸絡げ】

着物の裾の周囲をまくりあげること。東海道名所記「―に裾をからげて」

た‐こく【他国】

①自分の生国でない国。よその国。ほかのくに。他郷。「―の人」

②よその国へ行くこと。西鶴織留2「その家たたむ時は―して二たびかせぎ出し」

⇒たこく‐さんがい【他国三界】

⇒たこく‐わたり【他国渡り】

⇒他国をする

だ‐こく【打刻】

①金属など硬いものに数字や記号を刻みつけること。

②タイム‐レコーダーで時刻を記すこと。

だ‐ごく【堕獄】

現世の悪業によって死後地獄へおちること。堕地獄。日葡辞書「インヘルノ(地獄)ニダゴクスル」。歌舞伎、鳴神「だらくした―した」

たこく‐さんがい【他国三界】

よその国の遠く離れた所。

⇒た‐こく【他国】

た‐こくせき【多国籍】

多くの国籍に関すること。

⇒たこくせき‐きぎょう【多国籍企業】

⇒たこくせき‐ぎんこう【多国籍銀行】

⇒たこくせき‐ぐん【多国籍軍】

たこくせき‐きぎょう【多国籍企業】‥ゲフ

(multinational corporation)対外直接投資を行なって、複数の国に定着した生産と流通の拠点をもち、国際的規模で事業活動を行う企業。多くの国に子会社や在外支社をもち、売上高・資産・収益・雇用などの海外比率が高い。超国籍企業。

⇒た‐こくせき【多国籍】

たこくせき‐ぎんこう【多国籍銀行】‥カウ

(multinational bank)海外支店網を広げ、国際業務を大規模に営む商業銀行。また、複数国の銀行の共同出資により設立された国際的銀行。

⇒た‐こくせき【多国籍】

たこくせき‐ぐん【多国籍軍】

複数の国家の兵員から編成された軍隊。

⇒た‐こくせき【多国籍】

たこ‐くらげ【章魚水母】

ビゼンクラゲ目の鉢虫類。中形のクラゲで、傘は半球形、直径20センチメートルに達し、中に藻類が共生して褐色になる。口の周囲に8本の棍棒状の口腕がある。8〜9月頃、日本中部以南の内湾・内海に多く発生。

たごくら‐ダム【田子倉ダム】

福島県の西端、只見川上流部にある発電用ダム。高さ145メートル。有効貯水量3.7億トン。最大出力38万キロワット。1959年完成。

タコグラフ【tachograph】

記録装置を有する回転速度計。回転計と時計仕掛とから成り、ある時間内の軸の回転速度変化を一目で読み取れる。記録回転計。

たこく‐わたり【他国渡り】

他国をわたり歩くこと。浄瑠璃、国性爺後日合戦「浪人の―の留守の宿」

⇒た‐こく【他国】

広辞苑 ページ 12111 での【○竹を割ったよう】単語。