複数辞典一括検索+![]()

![]()

○食べ物の恨みは恐ろしいたべもののうらみはおそろしい🔗⭐🔉

○食べ物の恨みは恐ろしいたべもののうらみはおそろしい

食べ物が原因で生じた恨みはなかなか消えないということ。

⇒たべ‐もの【食べ物】

たべもの‐や【食べ物屋】

食事を供する店。飲食店。

⇒たべ‐もの【食べ物】

たべ‐よご・す【食べ汚す】

〔他五〕

食べかたが乱暴で、後をきたなくする。くいちらかす。

た・べる【食べる】

〔他下一〕[文]た・ぶ(下二)

(タブはタマフ(賜)の転)

①飲食物をいただく。「食う」「飲む」の丁寧な言い方。宇津保物語蔵開上「かの蒜ひる臭き御さかなこそ―・べまほしけれ」。平家物語6「酒暖めて―・べける薪にこそしてんげれ」。「御飯を―・べる」

②転じて、生計を立てる。「こんな安月給では―・べていけない」

⇒食べてすぐ寝ると牛になる

だ‐べ・る【駄弁る】

〔自五〕

(駄弁を活用させた語)駄弁を弄する。べちゃべちゃしゃべる。

た‐へん【田偏】

漢字の偏の一つ。「町」「略」などの偏の「田」の称。

た‐べん【多弁】

多くしゃべること。口数の多いこと。おしゃべり。饒舌。「―家」

だ‐べん【駄弁】

むだなおしゃべり。「―を弄する」

たへん‐けい【多辺形】

(→)多角形に同じ。

タホ【Tajo スペイン】

スペイン中部に発して西流し、ポルトガルに入りリスボンで大西洋に注ぐ川。多くの発電用ダムがある。長さ1007キロメートル。ポルトガル語名テジョ。

たぼ【髱】

①日本髪の後方に張り出た部分。髷まげ・鬢びん・前髪とともに結髪構成の主要部分をなす。形状により種々の名がある。たぼがみ。たぶ。つと。→日本髪(図)。

②若い女性の称。東海道中膝栗毛初「いい―でもあつたら、この息子を出し抜くめえよ」

だ‐ほ【拿捕】

①とらえること。つかまえて自由を得させぬこと。

②〔法〕(capture)戦時に、敵の船舶や貨物またはある種の中立船舶や貨物を、封鎖侵破または戦時禁制品輸送などの理由で一時押収すること。広義には、国際法または国内法に違反した船舶を国家が支配下におくこと。

だぼ【太枘・駄枘】

木材や石材を継ぐとき、両方の材にまたがってはめこみ、ずれを防ぐ小片。建物では太さ3センチメートルほど、家具などでは、より小形。木材では硬木部材、石材では鉄の部材を用いる。だぼそ。

たほい‐や【たほい屋】

(静岡県で)(→)遣小屋やらいごやに同じ。

た‐ほう【他方】‥ハウ

①他の方向。他の方面。「―の言い分」「―からの視点」

②(接続詞的に)一方では。別の面から見ると。「頑固だが、―実直である」

た‐ほう【他邦】‥ハウ

ほかの国。異邦。他国。

た‐ほう【多方】‥ハウ

①種々の方面。

②多くの国々。

③いろいろの手段。

た‐ほう【多宝】

〔仏〕(→)多宝如来に同じ。

⇒たほう‐とう【多宝塔】

⇒たほう‐にょらい【多宝如来】

た‐ぼう【多忙】‥バウ

事が多くて忙しいこと。「―をきわめる」「―な毎日を過ごす」

た‐ぼう【多望】‥バウ

将来に望みの多いこと。「前途―の若者」

だ‐ぼう【打棒】‥バウ

野球で、打撃。「―大いに振るう」

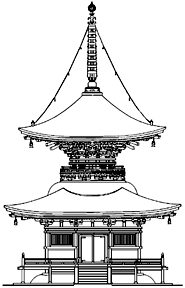

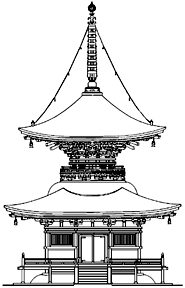

たほう‐とう【多宝塔】‥タフ

釈尊・多宝二仏や大日如来をまつる塔。円形平面の単層の宝塔の下層に裳階もこしをつけた塔形で、密教寺院に多い。上に相輪を立て、四隅に鎖をかける。日本では平安前期から造られたが、現存するものでは、鎌倉時代建立の石山寺のものが最古。

多宝塔

⇒た‐ほう【多宝】

たほう‐にょらい【多宝如来】

[法華経見宝塔品]釈尊が法華経を説いた時、その真実を証明するために地中から宝塔を涌出させ、その塔中の自己の座の半分を釈尊に譲ったという如来。

⇒た‐ほう【多宝】

た‐ほうめん【多方面】‥ハウ‥

多くの方面・分野。「―に活躍する」

たぼ‐がみ【髱髪】

(→)「たぼ」に同じ。

だ‐ぼく【打撲】

体をうちたたくこと。「全身―」

⇒だぼく‐しょう【打撲傷】

だぼく‐しょう【打撲傷】‥シヤウ

物に打ちつけまたは打たれて生じた傷。

⇒だ‐ぼく【打撲】

たぼ‐さし【髱差・髱刺】

髱の中へ入れて張りを出し、また着物の襟から離すための道具。享保(1716〜1736)頃の発明かという。もと鯨鬚くじらひげで銀杏の葉形の薄い板状に作ったが、のちに種々の形状のものが考案された。つと。髱張。髱入。墨遣すみやり。たぶさし。つとさし。つとだし。浮世風呂2「―だの張籠だのと」

だぼ‐シャツ

てき屋などが着る木綿製のシャツ。全体にゆったりとして、前ボタンが付き、袖は七分か長袖。また、一般に、非常にゆったりしたシャツ。

たぼ‐しん【髱心】

髱を張り出すために、髪に添える心。

だ‐ぼそ【太枘・駄枘】

⇒だぼ

だぼ‐だぼ

①容器などの中で液体が揺れ動く音。また、そのさま。「ビールでおなかが―する」

②液体を容器から大量に注ぎ出す音。また、そのさま。「ソースを―(と)かける」

③身につけるものが大きすぎるさま。「―した長靴」

た‐ほどき【田解き】

田の土を細かに耕すこと。

たぼ‐どめ【髱留】

(→)「つとばさみ」に同じ。

だぼ‐はぜ【だぼ鯊】

①ハゼ科のチチブ・ヨシノボリなどの俗称。ゴリ。

②一般に淡水に産する小形のハゼ類。多くは食用にならないところからの蔑称だが、佃煮の材料には使われる。

たぼ‐みの【髱蓑】

蓑状に作った毛の髱差たぼさし。

だ‐ぼら【駄法螺】

つまらない誇張のことば。誇大な虚言。「―を吹く」

た‐ぼん【他犯】

姦通。どちりなきりしたん「その妨げとなる―を戒め給へば」

だ‐ほん【駄本】

役に立たない書物。価値のない本。

たま【玉・珠・球】

①美しい宝石類。多くは彫琢ちょうたくして装飾とするもの。万葉集3「夜光る―と言ふとも」。「掌中の―」

②真珠。しらたま。今昔物語集9「母のかざりの箱の中を見るに、大きなる―あり」

③美しいもの、大切なもの、またはほめていう意を表す語。源氏物語桐壺「世になく清らなる―のをのこ御子」。「―の声」「―垣」

④まるいもの。球形のもの。「飴―」「―の汗」「うどんの―」

㋐まり。ボール。「―ひろい」

㋑(「弾」とも書く)銃砲の弾丸。「―に当たる」

㋒電球。「―が切れる」

㋓卵。

㋔露・涙などの一しずく。

㋕そろばんの、動かす部分。

㋖レンズ。「眼鏡の―」

㋗きんたま。

⑤手段に使用するもの。「いい―にされた」

⑥木を丸太のまま幾つかに切ったその一切れのこと。最も根に近いものは元玉、次を二番玉という。

⑦美しい女。転じて、芸妓・娼妓など客商売の女の称。「上―」

⑧人品・器量の見地から人をあざけっていう語。「あいつもいい―だ」

◇一般には「玉」と書き、4㋐・㋒には、ふつう「球」を使う。1・2・4㋕では「珠」も用いる。

⇒玉散る

⇒玉とあざむく

⇒玉となって砕くとも瓦となって全からじ

⇒玉なす

⇒玉に瑕

⇒玉琢かざれば器を成さず

⇒玉磨かざれば光なし

⇒玉を懐いて罪あり

⇒玉を転がす

たま【適・偶】

まれ。たまさか。たまたま。俚言集覧「―に吹く風、物にあたる」。「―の休み」

たま【魂・魄・霊】

(「たま(玉)」と同源か)たましい。

⇒魂合う

たま【攩網】

(→)「たもあみ」に同じ。

た‐ま【手間】

手の指のあいだ。神代紀上「―より漏くき堕おちにしは必ず彼ならむ」

たま【多摩】

①(「多磨」「多麻」とも書く)武蔵国南西部の郡名。1878年(明治11)東多摩・西多摩・南多摩・北多摩の4郡に分割。

②東京都南西部の市。養蚕が盛んであったが、近年丘陵部の住宅地化が顕著で、人口も激増。人口14万6千。

だま

だますこと。だまかし。

⇒だまを食わす

だま

小麦粉を水などで溶いた時に、よく溶けずにできる粒状のかたまり。

だま

凧たこを上げる時、糸を繰り出すこと。(俚言集覧)。幸田露伴、天うつ浪「緒環だまを出して奴紙鳶をあげて玩弄おもちゃに仕て見たんだが」

⇒だまを出す

⇒だまをやる

⇒た‐ほう【多宝】

たほう‐にょらい【多宝如来】

[法華経見宝塔品]釈尊が法華経を説いた時、その真実を証明するために地中から宝塔を涌出させ、その塔中の自己の座の半分を釈尊に譲ったという如来。

⇒た‐ほう【多宝】

た‐ほうめん【多方面】‥ハウ‥

多くの方面・分野。「―に活躍する」

たぼ‐がみ【髱髪】

(→)「たぼ」に同じ。

だ‐ぼく【打撲】

体をうちたたくこと。「全身―」

⇒だぼく‐しょう【打撲傷】

だぼく‐しょう【打撲傷】‥シヤウ

物に打ちつけまたは打たれて生じた傷。

⇒だ‐ぼく【打撲】

たぼ‐さし【髱差・髱刺】

髱の中へ入れて張りを出し、また着物の襟から離すための道具。享保(1716〜1736)頃の発明かという。もと鯨鬚くじらひげで銀杏の葉形の薄い板状に作ったが、のちに種々の形状のものが考案された。つと。髱張。髱入。墨遣すみやり。たぶさし。つとさし。つとだし。浮世風呂2「―だの張籠だのと」

だぼ‐シャツ

てき屋などが着る木綿製のシャツ。全体にゆったりとして、前ボタンが付き、袖は七分か長袖。また、一般に、非常にゆったりしたシャツ。

たぼ‐しん【髱心】

髱を張り出すために、髪に添える心。

だ‐ぼそ【太枘・駄枘】

⇒だぼ

だぼ‐だぼ

①容器などの中で液体が揺れ動く音。また、そのさま。「ビールでおなかが―する」

②液体を容器から大量に注ぎ出す音。また、そのさま。「ソースを―(と)かける」

③身につけるものが大きすぎるさま。「―した長靴」

た‐ほどき【田解き】

田の土を細かに耕すこと。

たぼ‐どめ【髱留】

(→)「つとばさみ」に同じ。

だぼ‐はぜ【だぼ鯊】

①ハゼ科のチチブ・ヨシノボリなどの俗称。ゴリ。

②一般に淡水に産する小形のハゼ類。多くは食用にならないところからの蔑称だが、佃煮の材料には使われる。

たぼ‐みの【髱蓑】

蓑状に作った毛の髱差たぼさし。

だ‐ぼら【駄法螺】

つまらない誇張のことば。誇大な虚言。「―を吹く」

た‐ぼん【他犯】

姦通。どちりなきりしたん「その妨げとなる―を戒め給へば」

だ‐ほん【駄本】

役に立たない書物。価値のない本。

たま【玉・珠・球】

①美しい宝石類。多くは彫琢ちょうたくして装飾とするもの。万葉集3「夜光る―と言ふとも」。「掌中の―」

②真珠。しらたま。今昔物語集9「母のかざりの箱の中を見るに、大きなる―あり」

③美しいもの、大切なもの、またはほめていう意を表す語。源氏物語桐壺「世になく清らなる―のをのこ御子」。「―の声」「―垣」

④まるいもの。球形のもの。「飴―」「―の汗」「うどんの―」

㋐まり。ボール。「―ひろい」

㋑(「弾」とも書く)銃砲の弾丸。「―に当たる」

㋒電球。「―が切れる」

㋓卵。

㋔露・涙などの一しずく。

㋕そろばんの、動かす部分。

㋖レンズ。「眼鏡の―」

㋗きんたま。

⑤手段に使用するもの。「いい―にされた」

⑥木を丸太のまま幾つかに切ったその一切れのこと。最も根に近いものは元玉、次を二番玉という。

⑦美しい女。転じて、芸妓・娼妓など客商売の女の称。「上―」

⑧人品・器量の見地から人をあざけっていう語。「あいつもいい―だ」

◇一般には「玉」と書き、4㋐・㋒には、ふつう「球」を使う。1・2・4㋕では「珠」も用いる。

⇒玉散る

⇒玉とあざむく

⇒玉となって砕くとも瓦となって全からじ

⇒玉なす

⇒玉に瑕

⇒玉琢かざれば器を成さず

⇒玉磨かざれば光なし

⇒玉を懐いて罪あり

⇒玉を転がす

たま【適・偶】

まれ。たまさか。たまたま。俚言集覧「―に吹く風、物にあたる」。「―の休み」

たま【魂・魄・霊】

(「たま(玉)」と同源か)たましい。

⇒魂合う

たま【攩網】

(→)「たもあみ」に同じ。

た‐ま【手間】

手の指のあいだ。神代紀上「―より漏くき堕おちにしは必ず彼ならむ」

たま【多摩】

①(「多磨」「多麻」とも書く)武蔵国南西部の郡名。1878年(明治11)東多摩・西多摩・南多摩・北多摩の4郡に分割。

②東京都南西部の市。養蚕が盛んであったが、近年丘陵部の住宅地化が顕著で、人口も激増。人口14万6千。

だま

だますこと。だまかし。

⇒だまを食わす

だま

小麦粉を水などで溶いた時に、よく溶けずにできる粒状のかたまり。

だま

凧たこを上げる時、糸を繰り出すこと。(俚言集覧)。幸田露伴、天うつ浪「緒環だまを出して奴紙鳶をあげて玩弄おもちゃに仕て見たんだが」

⇒だまを出す

⇒だまをやる

⇒た‐ほう【多宝】

たほう‐にょらい【多宝如来】

[法華経見宝塔品]釈尊が法華経を説いた時、その真実を証明するために地中から宝塔を涌出させ、その塔中の自己の座の半分を釈尊に譲ったという如来。

⇒た‐ほう【多宝】

た‐ほうめん【多方面】‥ハウ‥

多くの方面・分野。「―に活躍する」

たぼ‐がみ【髱髪】

(→)「たぼ」に同じ。

だ‐ぼく【打撲】

体をうちたたくこと。「全身―」

⇒だぼく‐しょう【打撲傷】

だぼく‐しょう【打撲傷】‥シヤウ

物に打ちつけまたは打たれて生じた傷。

⇒だ‐ぼく【打撲】

たぼ‐さし【髱差・髱刺】

髱の中へ入れて張りを出し、また着物の襟から離すための道具。享保(1716〜1736)頃の発明かという。もと鯨鬚くじらひげで銀杏の葉形の薄い板状に作ったが、のちに種々の形状のものが考案された。つと。髱張。髱入。墨遣すみやり。たぶさし。つとさし。つとだし。浮世風呂2「―だの張籠だのと」

だぼ‐シャツ

てき屋などが着る木綿製のシャツ。全体にゆったりとして、前ボタンが付き、袖は七分か長袖。また、一般に、非常にゆったりしたシャツ。

たぼ‐しん【髱心】

髱を張り出すために、髪に添える心。

だ‐ぼそ【太枘・駄枘】

⇒だぼ

だぼ‐だぼ

①容器などの中で液体が揺れ動く音。また、そのさま。「ビールでおなかが―する」

②液体を容器から大量に注ぎ出す音。また、そのさま。「ソースを―(と)かける」

③身につけるものが大きすぎるさま。「―した長靴」

た‐ほどき【田解き】

田の土を細かに耕すこと。

たぼ‐どめ【髱留】

(→)「つとばさみ」に同じ。

だぼ‐はぜ【だぼ鯊】

①ハゼ科のチチブ・ヨシノボリなどの俗称。ゴリ。

②一般に淡水に産する小形のハゼ類。多くは食用にならないところからの蔑称だが、佃煮の材料には使われる。

たぼ‐みの【髱蓑】

蓑状に作った毛の髱差たぼさし。

だ‐ぼら【駄法螺】

つまらない誇張のことば。誇大な虚言。「―を吹く」

た‐ぼん【他犯】

姦通。どちりなきりしたん「その妨げとなる―を戒め給へば」

だ‐ほん【駄本】

役に立たない書物。価値のない本。

たま【玉・珠・球】

①美しい宝石類。多くは彫琢ちょうたくして装飾とするもの。万葉集3「夜光る―と言ふとも」。「掌中の―」

②真珠。しらたま。今昔物語集9「母のかざりの箱の中を見るに、大きなる―あり」

③美しいもの、大切なもの、またはほめていう意を表す語。源氏物語桐壺「世になく清らなる―のをのこ御子」。「―の声」「―垣」

④まるいもの。球形のもの。「飴―」「―の汗」「うどんの―」

㋐まり。ボール。「―ひろい」

㋑(「弾」とも書く)銃砲の弾丸。「―に当たる」

㋒電球。「―が切れる」

㋓卵。

㋔露・涙などの一しずく。

㋕そろばんの、動かす部分。

㋖レンズ。「眼鏡の―」

㋗きんたま。

⑤手段に使用するもの。「いい―にされた」

⑥木を丸太のまま幾つかに切ったその一切れのこと。最も根に近いものは元玉、次を二番玉という。

⑦美しい女。転じて、芸妓・娼妓など客商売の女の称。「上―」

⑧人品・器量の見地から人をあざけっていう語。「あいつもいい―だ」

◇一般には「玉」と書き、4㋐・㋒には、ふつう「球」を使う。1・2・4㋕では「珠」も用いる。

⇒玉散る

⇒玉とあざむく

⇒玉となって砕くとも瓦となって全からじ

⇒玉なす

⇒玉に瑕

⇒玉琢かざれば器を成さず

⇒玉磨かざれば光なし

⇒玉を懐いて罪あり

⇒玉を転がす

たま【適・偶】

まれ。たまさか。たまたま。俚言集覧「―に吹く風、物にあたる」。「―の休み」

たま【魂・魄・霊】

(「たま(玉)」と同源か)たましい。

⇒魂合う

たま【攩網】

(→)「たもあみ」に同じ。

た‐ま【手間】

手の指のあいだ。神代紀上「―より漏くき堕おちにしは必ず彼ならむ」

たま【多摩】

①(「多磨」「多麻」とも書く)武蔵国南西部の郡名。1878年(明治11)東多摩・西多摩・南多摩・北多摩の4郡に分割。

②東京都南西部の市。養蚕が盛んであったが、近年丘陵部の住宅地化が顕著で、人口も激増。人口14万6千。

だま

だますこと。だまかし。

⇒だまを食わす

だま

小麦粉を水などで溶いた時に、よく溶けずにできる粒状のかたまり。

だま

凧たこを上げる時、糸を繰り出すこと。(俚言集覧)。幸田露伴、天うつ浪「緒環だまを出して奴紙鳶をあげて玩弄おもちゃに仕て見たんだが」

⇒だまを出す

⇒だまをやる

⇒た‐ほう【多宝】

たほう‐にょらい【多宝如来】

[法華経見宝塔品]釈尊が法華経を説いた時、その真実を証明するために地中から宝塔を涌出させ、その塔中の自己の座の半分を釈尊に譲ったという如来。

⇒た‐ほう【多宝】

た‐ほうめん【多方面】‥ハウ‥

多くの方面・分野。「―に活躍する」

たぼ‐がみ【髱髪】

(→)「たぼ」に同じ。

だ‐ぼく【打撲】

体をうちたたくこと。「全身―」

⇒だぼく‐しょう【打撲傷】

だぼく‐しょう【打撲傷】‥シヤウ

物に打ちつけまたは打たれて生じた傷。

⇒だ‐ぼく【打撲】

たぼ‐さし【髱差・髱刺】

髱の中へ入れて張りを出し、また着物の襟から離すための道具。享保(1716〜1736)頃の発明かという。もと鯨鬚くじらひげで銀杏の葉形の薄い板状に作ったが、のちに種々の形状のものが考案された。つと。髱張。髱入。墨遣すみやり。たぶさし。つとさし。つとだし。浮世風呂2「―だの張籠だのと」

だぼ‐シャツ

てき屋などが着る木綿製のシャツ。全体にゆったりとして、前ボタンが付き、袖は七分か長袖。また、一般に、非常にゆったりしたシャツ。

たぼ‐しん【髱心】

髱を張り出すために、髪に添える心。

だ‐ぼそ【太枘・駄枘】

⇒だぼ

だぼ‐だぼ

①容器などの中で液体が揺れ動く音。また、そのさま。「ビールでおなかが―する」

②液体を容器から大量に注ぎ出す音。また、そのさま。「ソースを―(と)かける」

③身につけるものが大きすぎるさま。「―した長靴」

た‐ほどき【田解き】

田の土を細かに耕すこと。

たぼ‐どめ【髱留】

(→)「つとばさみ」に同じ。

だぼ‐はぜ【だぼ鯊】

①ハゼ科のチチブ・ヨシノボリなどの俗称。ゴリ。

②一般に淡水に産する小形のハゼ類。多くは食用にならないところからの蔑称だが、佃煮の材料には使われる。

たぼ‐みの【髱蓑】

蓑状に作った毛の髱差たぼさし。

だ‐ぼら【駄法螺】

つまらない誇張のことば。誇大な虚言。「―を吹く」

た‐ぼん【他犯】

姦通。どちりなきりしたん「その妨げとなる―を戒め給へば」

だ‐ほん【駄本】

役に立たない書物。価値のない本。

たま【玉・珠・球】

①美しい宝石類。多くは彫琢ちょうたくして装飾とするもの。万葉集3「夜光る―と言ふとも」。「掌中の―」

②真珠。しらたま。今昔物語集9「母のかざりの箱の中を見るに、大きなる―あり」

③美しいもの、大切なもの、またはほめていう意を表す語。源氏物語桐壺「世になく清らなる―のをのこ御子」。「―の声」「―垣」

④まるいもの。球形のもの。「飴―」「―の汗」「うどんの―」

㋐まり。ボール。「―ひろい」

㋑(「弾」とも書く)銃砲の弾丸。「―に当たる」

㋒電球。「―が切れる」

㋓卵。

㋔露・涙などの一しずく。

㋕そろばんの、動かす部分。

㋖レンズ。「眼鏡の―」

㋗きんたま。

⑤手段に使用するもの。「いい―にされた」

⑥木を丸太のまま幾つかに切ったその一切れのこと。最も根に近いものは元玉、次を二番玉という。

⑦美しい女。転じて、芸妓・娼妓など客商売の女の称。「上―」

⑧人品・器量の見地から人をあざけっていう語。「あいつもいい―だ」

◇一般には「玉」と書き、4㋐・㋒には、ふつう「球」を使う。1・2・4㋕では「珠」も用いる。

⇒玉散る

⇒玉とあざむく

⇒玉となって砕くとも瓦となって全からじ

⇒玉なす

⇒玉に瑕

⇒玉琢かざれば器を成さず

⇒玉磨かざれば光なし

⇒玉を懐いて罪あり

⇒玉を転がす

たま【適・偶】

まれ。たまさか。たまたま。俚言集覧「―に吹く風、物にあたる」。「―の休み」

たま【魂・魄・霊】

(「たま(玉)」と同源か)たましい。

⇒魂合う

たま【攩網】

(→)「たもあみ」に同じ。

た‐ま【手間】

手の指のあいだ。神代紀上「―より漏くき堕おちにしは必ず彼ならむ」

たま【多摩】

①(「多磨」「多麻」とも書く)武蔵国南西部の郡名。1878年(明治11)東多摩・西多摩・南多摩・北多摩の4郡に分割。

②東京都南西部の市。養蚕が盛んであったが、近年丘陵部の住宅地化が顕著で、人口も激増。人口14万6千。

だま

だますこと。だまかし。

⇒だまを食わす

だま

小麦粉を水などで溶いた時に、よく溶けずにできる粒状のかたまり。

だま

凧たこを上げる時、糸を繰り出すこと。(俚言集覧)。幸田露伴、天うつ浪「緒環だまを出して奴紙鳶をあげて玩弄おもちゃに仕て見たんだが」

⇒だまを出す

⇒だまをやる

広辞苑 ページ 12327 での【○食べ物の恨みは恐ろしい】単語。