複数辞典一括検索+![]()

![]()

○魂合うたまあう🔗⭐🔉

○魂合うたまあう

魂がいっしょになる。互いに思い合う心が一致する。万葉集12「魂合はば相寝むものを」

⇒たま【魂・魄・霊】

たま‐あし【球足】

球技で、ボールの進む速さ。

たま‐あじさい【玉紫陽花】‥アヂサヰ

ユキノシタ科の小低木。山地の渓流の岸・崖などに自生。高さ1.5メートル。夏、密生した淡紫色の細花と、周囲に少数の装飾花が並ぶ。つぼみが苞に包まれて球形なのでこの名がある。

タマアジサイ

撮影:関戸 勇

たま‐あられ【玉霰】

①霰の美称。〈[季]冬〉

②霰形の菓子。

たまあられ【玉あられ】

語学書。本居宣長著。1巻。1792年(寛政4)刊。雅文を作るための正しい言語の用法を解説した書。歌の詞と文の詞とを区別して例証をあげ、意味・用法を詳説。

ダマール【damar マレー】

①硬質の天然樹脂の一種。ワニスの原料。

②1を採る樹木の総称。熱帯東南アジア産フタバガキ科の高木で、キャッツアイ‐ダマール(マレー半島)などが有名。また、同科以外の樹脂をとる熱帯産樹をもダマールと呼ぶことがある。例えばナンヨウスギ科(裸子植物)のインド‐コパールやマニラ‐コパールなど。

た‐まい【田舞・田儛】‥マヒ

日本の古代儀式舞踊。五穀の豊穣を祈念する舞。古く天智朝に奏し、大宝以後は雅楽寮に田舞師を置き、859年(貞観1)よりは大嘗会だいじょうえに恒例として奏したほか、伊勢・春日その他諸社の神事に用いられた。戦国時代に廃絶。いま大阪住吉神社の田舞には田歌がうたわれるが、上代に歌があったか疑問。でんぶ。

たま‐い【玉井】‥ヰ

美しい井戸。井戸の美称。たまのい。

たま‐いし【玉石】

①石垣・庭・基礎などに用いる丸い石。丸石。

②炭層中に大塊をなして存在するケイ化した石炭。

たま‐いと【玉糸】

玉繭(2匹の蚕が共同してつくった繭)からとった、節の多い太い糸。多く節糸ふしいと織・銘仙織などに用いる。ふしいと。

⇒たまいと‐おり【玉糸織】

たまいと‐おり【玉糸織】

経緯たてよこともに玉糸を用いて製織した織物。節糸ふしいと織。

⇒たま‐いと【玉糸】

たまいり‐ぎ【弾丸入木】

猟師が撃った弾丸が、樹幹に留まっている木。船材に用いると大漁だといい、漁夫によろこばれる。

たま‐いれ【玉入れ】

中に玉を入れること。特に、運動会で、組に分かれた競技者が高くかかげた籠に玉を投げ入れ、入った玉の数をきそう競技。

玉入れ

撮影:関戸 勇

たま‐あられ【玉霰】

①霰の美称。〈[季]冬〉

②霰形の菓子。

たまあられ【玉あられ】

語学書。本居宣長著。1巻。1792年(寛政4)刊。雅文を作るための正しい言語の用法を解説した書。歌の詞と文の詞とを区別して例証をあげ、意味・用法を詳説。

ダマール【damar マレー】

①硬質の天然樹脂の一種。ワニスの原料。

②1を採る樹木の総称。熱帯東南アジア産フタバガキ科の高木で、キャッツアイ‐ダマール(マレー半島)などが有名。また、同科以外の樹脂をとる熱帯産樹をもダマールと呼ぶことがある。例えばナンヨウスギ科(裸子植物)のインド‐コパールやマニラ‐コパールなど。

た‐まい【田舞・田儛】‥マヒ

日本の古代儀式舞踊。五穀の豊穣を祈念する舞。古く天智朝に奏し、大宝以後は雅楽寮に田舞師を置き、859年(貞観1)よりは大嘗会だいじょうえに恒例として奏したほか、伊勢・春日その他諸社の神事に用いられた。戦国時代に廃絶。いま大阪住吉神社の田舞には田歌がうたわれるが、上代に歌があったか疑問。でんぶ。

たま‐い【玉井】‥ヰ

美しい井戸。井戸の美称。たまのい。

たま‐いし【玉石】

①石垣・庭・基礎などに用いる丸い石。丸石。

②炭層中に大塊をなして存在するケイ化した石炭。

たま‐いと【玉糸】

玉繭(2匹の蚕が共同してつくった繭)からとった、節の多い太い糸。多く節糸ふしいと織・銘仙織などに用いる。ふしいと。

⇒たまいと‐おり【玉糸織】

たまいと‐おり【玉糸織】

経緯たてよこともに玉糸を用いて製織した織物。節糸ふしいと織。

⇒たま‐いと【玉糸】

たまいり‐ぎ【弾丸入木】

猟師が撃った弾丸が、樹幹に留まっている木。船材に用いると大漁だといい、漁夫によろこばれる。

たま‐いれ【玉入れ】

中に玉を入れること。特に、運動会で、組に分かれた競技者が高くかかげた籠に玉を投げ入れ、入った玉の数をきそう競技。

玉入れ

撮影:関戸 勇

たま・う【給ふ・賜ふ】タマフ

[一]〔他四〕

(口語では少ない)

①目上の者から下の者に与えるの意の尊敬語。お与えになる。くだされる。万葉集6「大君の境―・ふと山守すゑ守もるとふ山に入らずはやまじ」。竹取物語「そこらのこがね―・ひて身をかへたるがごとなりにたり」。「その功を賞して金一封を―・う」

②目上の者に向かってのかしこまった発言で、第三者に対する自己側の動作に使い、いただかせる、の意。宇津保物語吹上下「あな、かしこ。公にだに候はざらむ物を、正頼はいかで―・ふべからむ」

[二]〔助動〕

(活用は四段型)動詞およびある種の助動詞の連用形に付く。

①(口語ではあまり使われない)その動作を行う人を敬う尊敬の意を表す。…なさる。お…になる。万葉集17「道の中国つ御神は旅行もし知らぬ君を恵み―・はな」。「これは神様の下し―・うた恩恵である」

②(命令形を用いる)男性が同輩以下の人に対してやわらかな調子で命令する意を表す。「まあ飲み―・え」

たま・う【給ふ・賜ふ】タマフ

[一]〔他下二〕

(「たまふ(四段)」の授与が、受け手の側が意図して起こしたと述べることから、謙譲の意となる)(飲食物などを)いただく。頂戴ちょうだいする。万葉集14「堤井の水を―・へな妹が直手よ」。続日本紀26「今勅のたまはく…黒酒き・白酒きの御酒を赤丹のほに―・へゑらき」

[二]〔助動〕

(活用は下二段型)主に「見る」「聞く」「思う」などの動詞に付けて用い、見ること・聞くこと・思うことなどをこちらからする意を表すことで謙譲語となり、「拝見する」「伺う」「存ずる」の意を表す。古くは、他人の動作に対しても用いたが、平安時代にはほとんど自己の動作に対して用いた。正倉院文書「二所ふたところの此の頃のみ御許みもとの状かたち聞き―・へに奉りあぐ」。西大寺本最勝王経平安初期点「是の如きことを我れ聞き―・へき」。源氏物語桐壺「松の思はむ事だに恥かしう思ひ―・へ侍れば」。源氏物語末摘花「かうもてはなれたる御心ばへは見―・ふる人さへ心苦しく」

たま・う【嘔吐ふ】タマフ

〔自四〕

へどをはく。嘔吐する。皇極紀「恐りて―・ひ出だす」

たま‐うき【玉盞】

玉で作ったさかずき。美しいさかずき。古事記下「瑞玉盃みずたまうき浮きし脂落ちなづさひ」

たまうさぎ【玉兎】

歌舞伎舞踊。清元。本名題「玉兎月影勝たまうさぎつきのかげかつ」。2世桜田治助作詞。清沢万吉作曲。1820年(文政3)初演。七変化の「月雪花名残文台つきゆきはななごりのぶんだい」の一部。月から飛び出した兎が影勝団子の所作や狸との立回りなどをみせる。

たま‐うち【玉打ち】

正月の遊戯、毬杖ぎっちょうのこと。

たま‐うち【魂打ち】

驚いて肝をつぶすこと。

たま‐え【玉江】

(タマは美称)美しい入江。万葉集7「三島江の―の薦こもを標しめしより」

⇒たまえ‐ぐさ【玉江草】

⇒たまえ‐さぐさ【玉江小草】

たまえ‐ぐさ【玉江草】

(→)「たまえさぐさ」に同じ。

⇒たま‐え【玉江】

たまえ‐さぐさ【玉江小草】

若芽を出した葦の称。

⇒たま‐え【玉江】

たま‐おくり【魂送り・霊送り】

盂蘭盆うらぼんの終りに、精霊しょうりょうを送り返すこと。〈[季]秋〉。↔魂迎え。

⇒たまおくり‐び【霊送り火】

たまおくり‐び【霊送り火】

(→)「おくりび」に同じ。

⇒たま‐おくり【魂送り・霊送り】

たまおし‐こがね【玉押金亀子】

コガネムシ科の甲虫の一群の総称。体は楕円形で鈍い金属光沢のある黒色。体長2〜3センチメートル。獣糞を球状にまるめて後肢で転がして運び、土中の穴に貯え、幼虫の食物にする習性がある。日本にはいない。古代のエジプトで崇拝された。→スカラベ

タマオシコガネ

提供:ネイチャー・プロダクション

たま・う【給ふ・賜ふ】タマフ

[一]〔他四〕

(口語では少ない)

①目上の者から下の者に与えるの意の尊敬語。お与えになる。くだされる。万葉集6「大君の境―・ふと山守すゑ守もるとふ山に入らずはやまじ」。竹取物語「そこらのこがね―・ひて身をかへたるがごとなりにたり」。「その功を賞して金一封を―・う」

②目上の者に向かってのかしこまった発言で、第三者に対する自己側の動作に使い、いただかせる、の意。宇津保物語吹上下「あな、かしこ。公にだに候はざらむ物を、正頼はいかで―・ふべからむ」

[二]〔助動〕

(活用は四段型)動詞およびある種の助動詞の連用形に付く。

①(口語ではあまり使われない)その動作を行う人を敬う尊敬の意を表す。…なさる。お…になる。万葉集17「道の中国つ御神は旅行もし知らぬ君を恵み―・はな」。「これは神様の下し―・うた恩恵である」

②(命令形を用いる)男性が同輩以下の人に対してやわらかな調子で命令する意を表す。「まあ飲み―・え」

たま・う【給ふ・賜ふ】タマフ

[一]〔他下二〕

(「たまふ(四段)」の授与が、受け手の側が意図して起こしたと述べることから、謙譲の意となる)(飲食物などを)いただく。頂戴ちょうだいする。万葉集14「堤井の水を―・へな妹が直手よ」。続日本紀26「今勅のたまはく…黒酒き・白酒きの御酒を赤丹のほに―・へゑらき」

[二]〔助動〕

(活用は下二段型)主に「見る」「聞く」「思う」などの動詞に付けて用い、見ること・聞くこと・思うことなどをこちらからする意を表すことで謙譲語となり、「拝見する」「伺う」「存ずる」の意を表す。古くは、他人の動作に対しても用いたが、平安時代にはほとんど自己の動作に対して用いた。正倉院文書「二所ふたところの此の頃のみ御許みもとの状かたち聞き―・へに奉りあぐ」。西大寺本最勝王経平安初期点「是の如きことを我れ聞き―・へき」。源氏物語桐壺「松の思はむ事だに恥かしう思ひ―・へ侍れば」。源氏物語末摘花「かうもてはなれたる御心ばへは見―・ふる人さへ心苦しく」

たま・う【嘔吐ふ】タマフ

〔自四〕

へどをはく。嘔吐する。皇極紀「恐りて―・ひ出だす」

たま‐うき【玉盞】

玉で作ったさかずき。美しいさかずき。古事記下「瑞玉盃みずたまうき浮きし脂落ちなづさひ」

たまうさぎ【玉兎】

歌舞伎舞踊。清元。本名題「玉兎月影勝たまうさぎつきのかげかつ」。2世桜田治助作詞。清沢万吉作曲。1820年(文政3)初演。七変化の「月雪花名残文台つきゆきはななごりのぶんだい」の一部。月から飛び出した兎が影勝団子の所作や狸との立回りなどをみせる。

たま‐うち【玉打ち】

正月の遊戯、毬杖ぎっちょうのこと。

たま‐うち【魂打ち】

驚いて肝をつぶすこと。

たま‐え【玉江】

(タマは美称)美しい入江。万葉集7「三島江の―の薦こもを標しめしより」

⇒たまえ‐ぐさ【玉江草】

⇒たまえ‐さぐさ【玉江小草】

たまえ‐ぐさ【玉江草】

(→)「たまえさぐさ」に同じ。

⇒たま‐え【玉江】

たまえ‐さぐさ【玉江小草】

若芽を出した葦の称。

⇒たま‐え【玉江】

たま‐おくり【魂送り・霊送り】

盂蘭盆うらぼんの終りに、精霊しょうりょうを送り返すこと。〈[季]秋〉。↔魂迎え。

⇒たまおくり‐び【霊送り火】

たまおくり‐び【霊送り火】

(→)「おくりび」に同じ。

⇒たま‐おくり【魂送り・霊送り】

たまおし‐こがね【玉押金亀子】

コガネムシ科の甲虫の一群の総称。体は楕円形で鈍い金属光沢のある黒色。体長2〜3センチメートル。獣糞を球状にまるめて後肢で転がして運び、土中の穴に貯え、幼虫の食物にする習性がある。日本にはいない。古代のエジプトで崇拝された。→スカラベ

タマオシコガネ

提供:ネイチャー・プロダクション

たま‐おち【玉落】

江戸時代、春夏冬の3季、浅草の蔵前で蔵米取の旗本・御家人に知行米・扶持米を払い渡す際の抽籤法。各自の氏名および受取り高を記した紙片を丸めて玉とし、特別の装置のある箱に入れ、それを振って、中から落ち出た玉の順に交付した。

たまか

①まめやかなこと。実直。好色五人女2「其男身過を弁へ、…―ならば取らすべきに」

②つましいこと。倹約。好色二代男「源氏火にて文を読むなど―な事なり」

たま‐がい【玉貝】‥ガヒ

①アコヤガイの別称。珠貝。

②腹足類タマガイ科の巻貝の総称。殻は球形か卵形で、光沢がある。砂泥底にすみ、二枚貝の殻に穴をあけ、肉を食べる。ツメタガイなど。

たま‐かがみ【玉鏡】

玉で造った鏡。美しい鏡。

たま‐がき【玉垣】

(古くは清音。タマは美称)皇居・神社の周囲に設ける垣。いがき。みずがき。古事記下「御諸みもろにつくや―」

⇒たまがき‐の【玉垣の】

⇒たまがき‐の‐うち‐つ‐くに【玉垣の内つ国】

たまがき‐の【玉垣の】

〔枕〕

「みつ」「内つみ国」にかかる。曾丹集「―三津の船戸に」

⇒たま‐がき【玉垣】

たまがき‐の‐うち‐つ‐くに【玉垣の内つ国】

日本国の美称。神武紀「日本やまとは…―」

⇒たま‐がき【玉垣】

たま‐かぎる【玉かぎる】

〔枕〕

(カギルは、ほのかに輝く意か)「夕」「日」「ほのか」「はろか」などにかかる。また「岩垣淵」にかかる。万葉集2「―岩垣淵のこもりのみ恋ひつつあるに」

たま‐かげ【玉蔭】

(タマは美称)ヒカゲノカズラ。万葉集13「髻華うずの―見れば羨ともしも」

たまかじ【玉楮】‥カヂ

姓氏の一つ。

⇒たまかじ‐ぞうこく【玉楮象谷】

たまかじ‐ぞうこく【玉楮象谷】‥カヂザウ‥

江戸末期の漆工。本名、藤川為造。高松生れ。象谷塗を創始。(1807〜1869)

⇒たまかじ【玉楮】

たま‐がしわ【玉柏】‥ガシハ

柏の美称。催馬楽、美濃山「美濃山にしじに生ひたる―」

たま‐がしわ【玉堅磐】‥ガシハ

堅い岩の美称。特に、水中の岩。堀河百首恋「難波江の藻に埋もるる―現はれてだに人を恋ひばや」

だまか・す【騙かす】

〔他五〕

だます。あざむく。浮世床初「金毘羅さまも成田さまも幾度―・したかしれねへ」

たま‐かずら【玉葛】‥カヅラ

[一]〔名〕

つる草の美称。万葉集2「―実ならぬ樹には」

[二]〔枕〕

葛の茎の長く延びることから、「はふ」「ながし」「たゆ」「たえぬ」「繰る」にかかる。万葉集10「―絶えぬものから」

たま‐かずら【玉鬘】‥カヅラ

[一]〔名〕

①多くの玉を緒に通し、頭にかけた装具。

②髪やかもじの美称。源氏物語蓬生「たゆまじき筋を頼みし―思ひのほかにかけ離れぬる」

③(→)華鬘けまんに同じ。

[二]〔枕〕

「かく」「かげ」にかかる。万葉集12「―懸けぬ時なく恋ふれども」

たまかずら【玉鬘】‥カヅラ

①源氏物語の巻名。また、その女主人公の名。頭中将と夕顔との間に生まれ、筑紫に流離。源氏の君に育てられ髯黒大将に嫁した。

②能。金春禅竹作。源氏物語の玉鬘(玉葛)が九州から逃れ出た物語を脚色、その死後の妄執を描く。

たま‐かぜ【玉風】

(東北・北陸地方で)冬の強烈な季節風である北および北西風。

たま‐かつま【玉勝間】

[一]〔名〕

(玉は美称)目のこまかい竹籠。玉籠。

[二]〔枕〕

「あふ」「あへ」「しま」「し」にかかる。万葉集12「―逢はむといふは誰なるか」

たまがつま【玉勝間】

本居宣長の随筆集。目録とも15巻。1793年(寛政5)から没年(1801年)までの間に成る。1795〜1812年(寛政7〜文化9)刊。所収項目1005項目。考証・見聞・談話・抄記書留・見解など宣長の考え方がよくうかがえる。

→文献資料[玉勝間]

たま‐かつら【玉桂】

月の中にあるという桂の樹の称。月の桂。また、月の異称。新撰万葉集下「恋ひわびて影をだに見じ―ことは根さへに掘りてすててむ」

たま‐が・る【魂がる】

〔自四〕

(→)「たまぎる」に同じ。〈日葡辞書〉

たま‐がわ【玉川】‥ガハ

川の名。6カ所にあり、六玉川むたまがわという。(歌枕)

㋐京都府綴喜つづき郡井手町。井手の玉川。

㋑滋賀県草津市南部。野路の玉川。萩の玉川。

㋒宮城県塩竈・多賀城両市を流れる川。野田の玉川。千鳥の玉川。

㋓和歌山県高野山奥院大師廟畔の細流。高野の玉川。

高野の玉川

撮影:的場 啓

たま‐おち【玉落】

江戸時代、春夏冬の3季、浅草の蔵前で蔵米取の旗本・御家人に知行米・扶持米を払い渡す際の抽籤法。各自の氏名および受取り高を記した紙片を丸めて玉とし、特別の装置のある箱に入れ、それを振って、中から落ち出た玉の順に交付した。

たまか

①まめやかなこと。実直。好色五人女2「其男身過を弁へ、…―ならば取らすべきに」

②つましいこと。倹約。好色二代男「源氏火にて文を読むなど―な事なり」

たま‐がい【玉貝】‥ガヒ

①アコヤガイの別称。珠貝。

②腹足類タマガイ科の巻貝の総称。殻は球形か卵形で、光沢がある。砂泥底にすみ、二枚貝の殻に穴をあけ、肉を食べる。ツメタガイなど。

たま‐かがみ【玉鏡】

玉で造った鏡。美しい鏡。

たま‐がき【玉垣】

(古くは清音。タマは美称)皇居・神社の周囲に設ける垣。いがき。みずがき。古事記下「御諸みもろにつくや―」

⇒たまがき‐の【玉垣の】

⇒たまがき‐の‐うち‐つ‐くに【玉垣の内つ国】

たまがき‐の【玉垣の】

〔枕〕

「みつ」「内つみ国」にかかる。曾丹集「―三津の船戸に」

⇒たま‐がき【玉垣】

たまがき‐の‐うち‐つ‐くに【玉垣の内つ国】

日本国の美称。神武紀「日本やまとは…―」

⇒たま‐がき【玉垣】

たま‐かぎる【玉かぎる】

〔枕〕

(カギルは、ほのかに輝く意か)「夕」「日」「ほのか」「はろか」などにかかる。また「岩垣淵」にかかる。万葉集2「―岩垣淵のこもりのみ恋ひつつあるに」

たま‐かげ【玉蔭】

(タマは美称)ヒカゲノカズラ。万葉集13「髻華うずの―見れば羨ともしも」

たまかじ【玉楮】‥カヂ

姓氏の一つ。

⇒たまかじ‐ぞうこく【玉楮象谷】

たまかじ‐ぞうこく【玉楮象谷】‥カヂザウ‥

江戸末期の漆工。本名、藤川為造。高松生れ。象谷塗を創始。(1807〜1869)

⇒たまかじ【玉楮】

たま‐がしわ【玉柏】‥ガシハ

柏の美称。催馬楽、美濃山「美濃山にしじに生ひたる―」

たま‐がしわ【玉堅磐】‥ガシハ

堅い岩の美称。特に、水中の岩。堀河百首恋「難波江の藻に埋もるる―現はれてだに人を恋ひばや」

だまか・す【騙かす】

〔他五〕

だます。あざむく。浮世床初「金毘羅さまも成田さまも幾度―・したかしれねへ」

たま‐かずら【玉葛】‥カヅラ

[一]〔名〕

つる草の美称。万葉集2「―実ならぬ樹には」

[二]〔枕〕

葛の茎の長く延びることから、「はふ」「ながし」「たゆ」「たえぬ」「繰る」にかかる。万葉集10「―絶えぬものから」

たま‐かずら【玉鬘】‥カヅラ

[一]〔名〕

①多くの玉を緒に通し、頭にかけた装具。

②髪やかもじの美称。源氏物語蓬生「たゆまじき筋を頼みし―思ひのほかにかけ離れぬる」

③(→)華鬘けまんに同じ。

[二]〔枕〕

「かく」「かげ」にかかる。万葉集12「―懸けぬ時なく恋ふれども」

たまかずら【玉鬘】‥カヅラ

①源氏物語の巻名。また、その女主人公の名。頭中将と夕顔との間に生まれ、筑紫に流離。源氏の君に育てられ髯黒大将に嫁した。

②能。金春禅竹作。源氏物語の玉鬘(玉葛)が九州から逃れ出た物語を脚色、その死後の妄執を描く。

たま‐かぜ【玉風】

(東北・北陸地方で)冬の強烈な季節風である北および北西風。

たま‐かつま【玉勝間】

[一]〔名〕

(玉は美称)目のこまかい竹籠。玉籠。

[二]〔枕〕

「あふ」「あへ」「しま」「し」にかかる。万葉集12「―逢はむといふは誰なるか」

たまがつま【玉勝間】

本居宣長の随筆集。目録とも15巻。1793年(寛政5)から没年(1801年)までの間に成る。1795〜1812年(寛政7〜文化9)刊。所収項目1005項目。考証・見聞・談話・抄記書留・見解など宣長の考え方がよくうかがえる。

→文献資料[玉勝間]

たま‐かつら【玉桂】

月の中にあるという桂の樹の称。月の桂。また、月の異称。新撰万葉集下「恋ひわびて影をだに見じ―ことは根さへに掘りてすててむ」

たま‐が・る【魂がる】

〔自四〕

(→)「たまぎる」に同じ。〈日葡辞書〉

たま‐がわ【玉川】‥ガハ

川の名。6カ所にあり、六玉川むたまがわという。(歌枕)

㋐京都府綴喜つづき郡井手町。井手の玉川。

㋑滋賀県草津市南部。野路の玉川。萩の玉川。

㋒宮城県塩竈・多賀城両市を流れる川。野田の玉川。千鳥の玉川。

㋓和歌山県高野山奥院大師廟畔の細流。高野の玉川。

高野の玉川

撮影:的場 啓

㋔東京都の多摩川。調布の玉川。→多摩川。

㋕大阪府高槻市南部玉川の里。

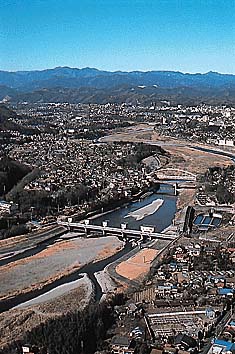

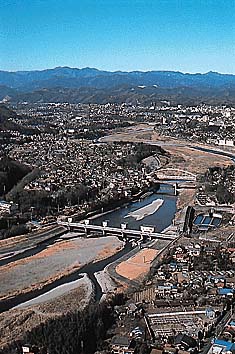

たま‐がわ【多摩川・玉川】‥ガハ

山梨県北東部、秩父山地の笠取山に発源し、南東へ流れ、東京都と神奈川県の境で東京湾に注ぐ川。下流を六郷ろくごう川という。上流は東京都の上水道の水源、奥多摩の景勝がある。長さ138キロメートル。

多摩川(小作堰付近)

提供:東京都

㋔東京都の多摩川。調布の玉川。→多摩川。

㋕大阪府高槻市南部玉川の里。

たま‐がわ【多摩川・玉川】‥ガハ

山梨県北東部、秩父山地の笠取山に発源し、南東へ流れ、東京都と神奈川県の境で東京湾に注ぐ川。下流を六郷ろくごう川という。上流は東京都の上水道の水源、奥多摩の景勝がある。長さ138キロメートル。

多摩川(小作堰付近)

提供:東京都

⇒たまがわ‐じょうすい【玉川上水】

たまがわ【玉川】‥ガハ

姓氏の一つ。

⇒たまがわ‐かつたろう【玉川勝太郎】

たまがわ‐おんせん【玉川温泉】‥ガハヲン‥

秋田県東部、岩手県との境八幡平の西方にある温泉。泉質は塩化物泉。湧出量が多いことで著名。河床の北投石(重晶石の一種)は国の特別天然記念物。

たまがわ‐かつたろう【玉川勝太郎】‥ガハ‥ラウ

(2代)浪曲家。本名、石渡金久。東京生れ。当り芸「天保水滸伝」。(1896〜1969)

⇒たまがわ【玉川】

たまがわ‐じょうすい【玉川上水】‥ガハジヤウ‥

1653〜54年(承応2〜3)に作られた江戸の用水路。東京都西部の羽村から四谷大木戸まで、武蔵野を掘り割って江戸城や下町に多摩川の水を供給した。一部の水は野火止用水や千川用水などに分水された。上水は1901年(明治34)に廃止。

⇒たま‐がわ【多摩川・玉川】

た‐まき【手纏・環・鐶・射韝】

①腕飾りの一つ。古代、玉・鈴などを紐に通し、ひじにまとった輪形の装飾品。万葉集15「わたつみの―の玉を」→釧くしろ。

②弓を射る時、左のひじをおおう具。弓籠手ゆごて。〈倭名類聚鈔4〉

⇒手纏の端無きが如し

たまぎく【玉菊】

享保の頃の江戸吉原の太夫。才色兼備で諸芸に達した。(1702〜1726)

⇒たまぎく‐どうろう【玉菊灯籠】

たまぎく‐どうろう【玉菊灯籠】

玉菊追善のため、吉原の茶屋で毎年の盂蘭盆うらぼんに軒につるした灯籠。

⇒たまぎく【玉菊】

たま‐ぎっちょう【玉毬杖】‥チヤウ

(→)振振ぶりぶりに同じ。

たま‐ぎぬ【玉衣・珠衣】

玉で飾った衣服。美しい衣服。たまごろも。夫木和歌抄9「白妙の露の―上にきてからなでしこの花やねぬらむ」

⇒たまぎぬ‐の【珠衣の】

たま‐ぎぬ【玉絹】

経たてに生糸または玉糸、緯よこに玉糸を用いて織る平絹。埼玉・福島・群馬県などに産。

たまぎぬ‐の【珠衣の】

〔枕〕

「さゐさゐ」にかかる。万葉集4「―さゐさゐしづみ家の妹に物言はず来て」

⇒たま‐ぎぬ【玉衣・珠衣】

⇒たまがわ‐じょうすい【玉川上水】

たまがわ【玉川】‥ガハ

姓氏の一つ。

⇒たまがわ‐かつたろう【玉川勝太郎】

たまがわ‐おんせん【玉川温泉】‥ガハヲン‥

秋田県東部、岩手県との境八幡平の西方にある温泉。泉質は塩化物泉。湧出量が多いことで著名。河床の北投石(重晶石の一種)は国の特別天然記念物。

たまがわ‐かつたろう【玉川勝太郎】‥ガハ‥ラウ

(2代)浪曲家。本名、石渡金久。東京生れ。当り芸「天保水滸伝」。(1896〜1969)

⇒たまがわ【玉川】

たまがわ‐じょうすい【玉川上水】‥ガハジヤウ‥

1653〜54年(承応2〜3)に作られた江戸の用水路。東京都西部の羽村から四谷大木戸まで、武蔵野を掘り割って江戸城や下町に多摩川の水を供給した。一部の水は野火止用水や千川用水などに分水された。上水は1901年(明治34)に廃止。

⇒たま‐がわ【多摩川・玉川】

た‐まき【手纏・環・鐶・射韝】

①腕飾りの一つ。古代、玉・鈴などを紐に通し、ひじにまとった輪形の装飾品。万葉集15「わたつみの―の玉を」→釧くしろ。

②弓を射る時、左のひじをおおう具。弓籠手ゆごて。〈倭名類聚鈔4〉

⇒手纏の端無きが如し

たまぎく【玉菊】

享保の頃の江戸吉原の太夫。才色兼備で諸芸に達した。(1702〜1726)

⇒たまぎく‐どうろう【玉菊灯籠】

たまぎく‐どうろう【玉菊灯籠】

玉菊追善のため、吉原の茶屋で毎年の盂蘭盆うらぼんに軒につるした灯籠。

⇒たまぎく【玉菊】

たま‐ぎっちょう【玉毬杖】‥チヤウ

(→)振振ぶりぶりに同じ。

たま‐ぎぬ【玉衣・珠衣】

玉で飾った衣服。美しい衣服。たまごろも。夫木和歌抄9「白妙の露の―上にきてからなでしこの花やねぬらむ」

⇒たまぎぬ‐の【珠衣の】

たま‐ぎぬ【玉絹】

経たてに生糸または玉糸、緯よこに玉糸を用いて織る平絹。埼玉・福島・群馬県などに産。

たまぎぬ‐の【珠衣の】

〔枕〕

「さゐさゐ」にかかる。万葉集4「―さゐさゐしづみ家の妹に物言はず来て」

⇒たま‐ぎぬ【玉衣・珠衣】

たま‐あられ【玉霰】

①霰の美称。〈[季]冬〉

②霰形の菓子。

たまあられ【玉あられ】

語学書。本居宣長著。1巻。1792年(寛政4)刊。雅文を作るための正しい言語の用法を解説した書。歌の詞と文の詞とを区別して例証をあげ、意味・用法を詳説。

ダマール【damar マレー】

①硬質の天然樹脂の一種。ワニスの原料。

②1を採る樹木の総称。熱帯東南アジア産フタバガキ科の高木で、キャッツアイ‐ダマール(マレー半島)などが有名。また、同科以外の樹脂をとる熱帯産樹をもダマールと呼ぶことがある。例えばナンヨウスギ科(裸子植物)のインド‐コパールやマニラ‐コパールなど。

た‐まい【田舞・田儛】‥マヒ

日本の古代儀式舞踊。五穀の豊穣を祈念する舞。古く天智朝に奏し、大宝以後は雅楽寮に田舞師を置き、859年(貞観1)よりは大嘗会だいじょうえに恒例として奏したほか、伊勢・春日その他諸社の神事に用いられた。戦国時代に廃絶。いま大阪住吉神社の田舞には田歌がうたわれるが、上代に歌があったか疑問。でんぶ。

たま‐い【玉井】‥ヰ

美しい井戸。井戸の美称。たまのい。

たま‐いし【玉石】

①石垣・庭・基礎などに用いる丸い石。丸石。

②炭層中に大塊をなして存在するケイ化した石炭。

たま‐いと【玉糸】

玉繭(2匹の蚕が共同してつくった繭)からとった、節の多い太い糸。多く節糸ふしいと織・銘仙織などに用いる。ふしいと。

⇒たまいと‐おり【玉糸織】

たまいと‐おり【玉糸織】

経緯たてよこともに玉糸を用いて製織した織物。節糸ふしいと織。

⇒たま‐いと【玉糸】

たまいり‐ぎ【弾丸入木】

猟師が撃った弾丸が、樹幹に留まっている木。船材に用いると大漁だといい、漁夫によろこばれる。

たま‐いれ【玉入れ】

中に玉を入れること。特に、運動会で、組に分かれた競技者が高くかかげた籠に玉を投げ入れ、入った玉の数をきそう競技。

玉入れ

撮影:関戸 勇

たま‐あられ【玉霰】

①霰の美称。〈[季]冬〉

②霰形の菓子。

たまあられ【玉あられ】

語学書。本居宣長著。1巻。1792年(寛政4)刊。雅文を作るための正しい言語の用法を解説した書。歌の詞と文の詞とを区別して例証をあげ、意味・用法を詳説。

ダマール【damar マレー】

①硬質の天然樹脂の一種。ワニスの原料。

②1を採る樹木の総称。熱帯東南アジア産フタバガキ科の高木で、キャッツアイ‐ダマール(マレー半島)などが有名。また、同科以外の樹脂をとる熱帯産樹をもダマールと呼ぶことがある。例えばナンヨウスギ科(裸子植物)のインド‐コパールやマニラ‐コパールなど。

た‐まい【田舞・田儛】‥マヒ

日本の古代儀式舞踊。五穀の豊穣を祈念する舞。古く天智朝に奏し、大宝以後は雅楽寮に田舞師を置き、859年(貞観1)よりは大嘗会だいじょうえに恒例として奏したほか、伊勢・春日その他諸社の神事に用いられた。戦国時代に廃絶。いま大阪住吉神社の田舞には田歌がうたわれるが、上代に歌があったか疑問。でんぶ。

たま‐い【玉井】‥ヰ

美しい井戸。井戸の美称。たまのい。

たま‐いし【玉石】

①石垣・庭・基礎などに用いる丸い石。丸石。

②炭層中に大塊をなして存在するケイ化した石炭。

たま‐いと【玉糸】

玉繭(2匹の蚕が共同してつくった繭)からとった、節の多い太い糸。多く節糸ふしいと織・銘仙織などに用いる。ふしいと。

⇒たまいと‐おり【玉糸織】

たまいと‐おり【玉糸織】

経緯たてよこともに玉糸を用いて製織した織物。節糸ふしいと織。

⇒たま‐いと【玉糸】

たまいり‐ぎ【弾丸入木】

猟師が撃った弾丸が、樹幹に留まっている木。船材に用いると大漁だといい、漁夫によろこばれる。

たま‐いれ【玉入れ】

中に玉を入れること。特に、運動会で、組に分かれた競技者が高くかかげた籠に玉を投げ入れ、入った玉の数をきそう競技。

玉入れ

撮影:関戸 勇

たま・う【給ふ・賜ふ】タマフ

[一]〔他四〕

(口語では少ない)

①目上の者から下の者に与えるの意の尊敬語。お与えになる。くだされる。万葉集6「大君の境―・ふと山守すゑ守もるとふ山に入らずはやまじ」。竹取物語「そこらのこがね―・ひて身をかへたるがごとなりにたり」。「その功を賞して金一封を―・う」

②目上の者に向かってのかしこまった発言で、第三者に対する自己側の動作に使い、いただかせる、の意。宇津保物語吹上下「あな、かしこ。公にだに候はざらむ物を、正頼はいかで―・ふべからむ」

[二]〔助動〕

(活用は四段型)動詞およびある種の助動詞の連用形に付く。

①(口語ではあまり使われない)その動作を行う人を敬う尊敬の意を表す。…なさる。お…になる。万葉集17「道の中国つ御神は旅行もし知らぬ君を恵み―・はな」。「これは神様の下し―・うた恩恵である」

②(命令形を用いる)男性が同輩以下の人に対してやわらかな調子で命令する意を表す。「まあ飲み―・え」

たま・う【給ふ・賜ふ】タマフ

[一]〔他下二〕

(「たまふ(四段)」の授与が、受け手の側が意図して起こしたと述べることから、謙譲の意となる)(飲食物などを)いただく。頂戴ちょうだいする。万葉集14「堤井の水を―・へな妹が直手よ」。続日本紀26「今勅のたまはく…黒酒き・白酒きの御酒を赤丹のほに―・へゑらき」

[二]〔助動〕

(活用は下二段型)主に「見る」「聞く」「思う」などの動詞に付けて用い、見ること・聞くこと・思うことなどをこちらからする意を表すことで謙譲語となり、「拝見する」「伺う」「存ずる」の意を表す。古くは、他人の動作に対しても用いたが、平安時代にはほとんど自己の動作に対して用いた。正倉院文書「二所ふたところの此の頃のみ御許みもとの状かたち聞き―・へに奉りあぐ」。西大寺本最勝王経平安初期点「是の如きことを我れ聞き―・へき」。源氏物語桐壺「松の思はむ事だに恥かしう思ひ―・へ侍れば」。源氏物語末摘花「かうもてはなれたる御心ばへは見―・ふる人さへ心苦しく」

たま・う【嘔吐ふ】タマフ

〔自四〕

へどをはく。嘔吐する。皇極紀「恐りて―・ひ出だす」

たま‐うき【玉盞】

玉で作ったさかずき。美しいさかずき。古事記下「瑞玉盃みずたまうき浮きし脂落ちなづさひ」

たまうさぎ【玉兎】

歌舞伎舞踊。清元。本名題「玉兎月影勝たまうさぎつきのかげかつ」。2世桜田治助作詞。清沢万吉作曲。1820年(文政3)初演。七変化の「月雪花名残文台つきゆきはななごりのぶんだい」の一部。月から飛び出した兎が影勝団子の所作や狸との立回りなどをみせる。

たま‐うち【玉打ち】

正月の遊戯、毬杖ぎっちょうのこと。

たま‐うち【魂打ち】

驚いて肝をつぶすこと。

たま‐え【玉江】

(タマは美称)美しい入江。万葉集7「三島江の―の薦こもを標しめしより」

⇒たまえ‐ぐさ【玉江草】

⇒たまえ‐さぐさ【玉江小草】

たまえ‐ぐさ【玉江草】

(→)「たまえさぐさ」に同じ。

⇒たま‐え【玉江】

たまえ‐さぐさ【玉江小草】

若芽を出した葦の称。

⇒たま‐え【玉江】

たま‐おくり【魂送り・霊送り】

盂蘭盆うらぼんの終りに、精霊しょうりょうを送り返すこと。〈[季]秋〉。↔魂迎え。

⇒たまおくり‐び【霊送り火】

たまおくり‐び【霊送り火】

(→)「おくりび」に同じ。

⇒たま‐おくり【魂送り・霊送り】

たまおし‐こがね【玉押金亀子】

コガネムシ科の甲虫の一群の総称。体は楕円形で鈍い金属光沢のある黒色。体長2〜3センチメートル。獣糞を球状にまるめて後肢で転がして運び、土中の穴に貯え、幼虫の食物にする習性がある。日本にはいない。古代のエジプトで崇拝された。→スカラベ

タマオシコガネ

提供:ネイチャー・プロダクション

たま・う【給ふ・賜ふ】タマフ

[一]〔他四〕

(口語では少ない)

①目上の者から下の者に与えるの意の尊敬語。お与えになる。くだされる。万葉集6「大君の境―・ふと山守すゑ守もるとふ山に入らずはやまじ」。竹取物語「そこらのこがね―・ひて身をかへたるがごとなりにたり」。「その功を賞して金一封を―・う」

②目上の者に向かってのかしこまった発言で、第三者に対する自己側の動作に使い、いただかせる、の意。宇津保物語吹上下「あな、かしこ。公にだに候はざらむ物を、正頼はいかで―・ふべからむ」

[二]〔助動〕

(活用は四段型)動詞およびある種の助動詞の連用形に付く。

①(口語ではあまり使われない)その動作を行う人を敬う尊敬の意を表す。…なさる。お…になる。万葉集17「道の中国つ御神は旅行もし知らぬ君を恵み―・はな」。「これは神様の下し―・うた恩恵である」

②(命令形を用いる)男性が同輩以下の人に対してやわらかな調子で命令する意を表す。「まあ飲み―・え」

たま・う【給ふ・賜ふ】タマフ

[一]〔他下二〕

(「たまふ(四段)」の授与が、受け手の側が意図して起こしたと述べることから、謙譲の意となる)(飲食物などを)いただく。頂戴ちょうだいする。万葉集14「堤井の水を―・へな妹が直手よ」。続日本紀26「今勅のたまはく…黒酒き・白酒きの御酒を赤丹のほに―・へゑらき」

[二]〔助動〕

(活用は下二段型)主に「見る」「聞く」「思う」などの動詞に付けて用い、見ること・聞くこと・思うことなどをこちらからする意を表すことで謙譲語となり、「拝見する」「伺う」「存ずる」の意を表す。古くは、他人の動作に対しても用いたが、平安時代にはほとんど自己の動作に対して用いた。正倉院文書「二所ふたところの此の頃のみ御許みもとの状かたち聞き―・へに奉りあぐ」。西大寺本最勝王経平安初期点「是の如きことを我れ聞き―・へき」。源氏物語桐壺「松の思はむ事だに恥かしう思ひ―・へ侍れば」。源氏物語末摘花「かうもてはなれたる御心ばへは見―・ふる人さへ心苦しく」

たま・う【嘔吐ふ】タマフ

〔自四〕

へどをはく。嘔吐する。皇極紀「恐りて―・ひ出だす」

たま‐うき【玉盞】

玉で作ったさかずき。美しいさかずき。古事記下「瑞玉盃みずたまうき浮きし脂落ちなづさひ」

たまうさぎ【玉兎】

歌舞伎舞踊。清元。本名題「玉兎月影勝たまうさぎつきのかげかつ」。2世桜田治助作詞。清沢万吉作曲。1820年(文政3)初演。七変化の「月雪花名残文台つきゆきはななごりのぶんだい」の一部。月から飛び出した兎が影勝団子の所作や狸との立回りなどをみせる。

たま‐うち【玉打ち】

正月の遊戯、毬杖ぎっちょうのこと。

たま‐うち【魂打ち】

驚いて肝をつぶすこと。

たま‐え【玉江】

(タマは美称)美しい入江。万葉集7「三島江の―の薦こもを標しめしより」

⇒たまえ‐ぐさ【玉江草】

⇒たまえ‐さぐさ【玉江小草】

たまえ‐ぐさ【玉江草】

(→)「たまえさぐさ」に同じ。

⇒たま‐え【玉江】

たまえ‐さぐさ【玉江小草】

若芽を出した葦の称。

⇒たま‐え【玉江】

たま‐おくり【魂送り・霊送り】

盂蘭盆うらぼんの終りに、精霊しょうりょうを送り返すこと。〈[季]秋〉。↔魂迎え。

⇒たまおくり‐び【霊送り火】

たまおくり‐び【霊送り火】

(→)「おくりび」に同じ。

⇒たま‐おくり【魂送り・霊送り】

たまおし‐こがね【玉押金亀子】

コガネムシ科の甲虫の一群の総称。体は楕円形で鈍い金属光沢のある黒色。体長2〜3センチメートル。獣糞を球状にまるめて後肢で転がして運び、土中の穴に貯え、幼虫の食物にする習性がある。日本にはいない。古代のエジプトで崇拝された。→スカラベ

タマオシコガネ

提供:ネイチャー・プロダクション

たま‐おち【玉落】

江戸時代、春夏冬の3季、浅草の蔵前で蔵米取の旗本・御家人に知行米・扶持米を払い渡す際の抽籤法。各自の氏名および受取り高を記した紙片を丸めて玉とし、特別の装置のある箱に入れ、それを振って、中から落ち出た玉の順に交付した。

たまか

①まめやかなこと。実直。好色五人女2「其男身過を弁へ、…―ならば取らすべきに」

②つましいこと。倹約。好色二代男「源氏火にて文を読むなど―な事なり」

たま‐がい【玉貝】‥ガヒ

①アコヤガイの別称。珠貝。

②腹足類タマガイ科の巻貝の総称。殻は球形か卵形で、光沢がある。砂泥底にすみ、二枚貝の殻に穴をあけ、肉を食べる。ツメタガイなど。

たま‐かがみ【玉鏡】

玉で造った鏡。美しい鏡。

たま‐がき【玉垣】

(古くは清音。タマは美称)皇居・神社の周囲に設ける垣。いがき。みずがき。古事記下「御諸みもろにつくや―」

⇒たまがき‐の【玉垣の】

⇒たまがき‐の‐うち‐つ‐くに【玉垣の内つ国】

たまがき‐の【玉垣の】

〔枕〕

「みつ」「内つみ国」にかかる。曾丹集「―三津の船戸に」

⇒たま‐がき【玉垣】

たまがき‐の‐うち‐つ‐くに【玉垣の内つ国】

日本国の美称。神武紀「日本やまとは…―」

⇒たま‐がき【玉垣】

たま‐かぎる【玉かぎる】

〔枕〕

(カギルは、ほのかに輝く意か)「夕」「日」「ほのか」「はろか」などにかかる。また「岩垣淵」にかかる。万葉集2「―岩垣淵のこもりのみ恋ひつつあるに」

たま‐かげ【玉蔭】

(タマは美称)ヒカゲノカズラ。万葉集13「髻華うずの―見れば羨ともしも」

たまかじ【玉楮】‥カヂ

姓氏の一つ。

⇒たまかじ‐ぞうこく【玉楮象谷】

たまかじ‐ぞうこく【玉楮象谷】‥カヂザウ‥

江戸末期の漆工。本名、藤川為造。高松生れ。象谷塗を創始。(1807〜1869)

⇒たまかじ【玉楮】

たま‐がしわ【玉柏】‥ガシハ

柏の美称。催馬楽、美濃山「美濃山にしじに生ひたる―」

たま‐がしわ【玉堅磐】‥ガシハ

堅い岩の美称。特に、水中の岩。堀河百首恋「難波江の藻に埋もるる―現はれてだに人を恋ひばや」

だまか・す【騙かす】

〔他五〕

だます。あざむく。浮世床初「金毘羅さまも成田さまも幾度―・したかしれねへ」

たま‐かずら【玉葛】‥カヅラ

[一]〔名〕

つる草の美称。万葉集2「―実ならぬ樹には」

[二]〔枕〕

葛の茎の長く延びることから、「はふ」「ながし」「たゆ」「たえぬ」「繰る」にかかる。万葉集10「―絶えぬものから」

たま‐かずら【玉鬘】‥カヅラ

[一]〔名〕

①多くの玉を緒に通し、頭にかけた装具。

②髪やかもじの美称。源氏物語蓬生「たゆまじき筋を頼みし―思ひのほかにかけ離れぬる」

③(→)華鬘けまんに同じ。

[二]〔枕〕

「かく」「かげ」にかかる。万葉集12「―懸けぬ時なく恋ふれども」

たまかずら【玉鬘】‥カヅラ

①源氏物語の巻名。また、その女主人公の名。頭中将と夕顔との間に生まれ、筑紫に流離。源氏の君に育てられ髯黒大将に嫁した。

②能。金春禅竹作。源氏物語の玉鬘(玉葛)が九州から逃れ出た物語を脚色、その死後の妄執を描く。

たま‐かぜ【玉風】

(東北・北陸地方で)冬の強烈な季節風である北および北西風。

たま‐かつま【玉勝間】

[一]〔名〕

(玉は美称)目のこまかい竹籠。玉籠。

[二]〔枕〕

「あふ」「あへ」「しま」「し」にかかる。万葉集12「―逢はむといふは誰なるか」

たまがつま【玉勝間】

本居宣長の随筆集。目録とも15巻。1793年(寛政5)から没年(1801年)までの間に成る。1795〜1812年(寛政7〜文化9)刊。所収項目1005項目。考証・見聞・談話・抄記書留・見解など宣長の考え方がよくうかがえる。

→文献資料[玉勝間]

たま‐かつら【玉桂】

月の中にあるという桂の樹の称。月の桂。また、月の異称。新撰万葉集下「恋ひわびて影をだに見じ―ことは根さへに掘りてすててむ」

たま‐が・る【魂がる】

〔自四〕

(→)「たまぎる」に同じ。〈日葡辞書〉

たま‐がわ【玉川】‥ガハ

川の名。6カ所にあり、六玉川むたまがわという。(歌枕)

㋐京都府綴喜つづき郡井手町。井手の玉川。

㋑滋賀県草津市南部。野路の玉川。萩の玉川。

㋒宮城県塩竈・多賀城両市を流れる川。野田の玉川。千鳥の玉川。

㋓和歌山県高野山奥院大師廟畔の細流。高野の玉川。

高野の玉川

撮影:的場 啓

たま‐おち【玉落】

江戸時代、春夏冬の3季、浅草の蔵前で蔵米取の旗本・御家人に知行米・扶持米を払い渡す際の抽籤法。各自の氏名および受取り高を記した紙片を丸めて玉とし、特別の装置のある箱に入れ、それを振って、中から落ち出た玉の順に交付した。

たまか

①まめやかなこと。実直。好色五人女2「其男身過を弁へ、…―ならば取らすべきに」

②つましいこと。倹約。好色二代男「源氏火にて文を読むなど―な事なり」

たま‐がい【玉貝】‥ガヒ

①アコヤガイの別称。珠貝。

②腹足類タマガイ科の巻貝の総称。殻は球形か卵形で、光沢がある。砂泥底にすみ、二枚貝の殻に穴をあけ、肉を食べる。ツメタガイなど。

たま‐かがみ【玉鏡】

玉で造った鏡。美しい鏡。

たま‐がき【玉垣】

(古くは清音。タマは美称)皇居・神社の周囲に設ける垣。いがき。みずがき。古事記下「御諸みもろにつくや―」

⇒たまがき‐の【玉垣の】

⇒たまがき‐の‐うち‐つ‐くに【玉垣の内つ国】

たまがき‐の【玉垣の】

〔枕〕

「みつ」「内つみ国」にかかる。曾丹集「―三津の船戸に」

⇒たま‐がき【玉垣】

たまがき‐の‐うち‐つ‐くに【玉垣の内つ国】

日本国の美称。神武紀「日本やまとは…―」

⇒たま‐がき【玉垣】

たま‐かぎる【玉かぎる】

〔枕〕

(カギルは、ほのかに輝く意か)「夕」「日」「ほのか」「はろか」などにかかる。また「岩垣淵」にかかる。万葉集2「―岩垣淵のこもりのみ恋ひつつあるに」

たま‐かげ【玉蔭】

(タマは美称)ヒカゲノカズラ。万葉集13「髻華うずの―見れば羨ともしも」

たまかじ【玉楮】‥カヂ

姓氏の一つ。

⇒たまかじ‐ぞうこく【玉楮象谷】

たまかじ‐ぞうこく【玉楮象谷】‥カヂザウ‥

江戸末期の漆工。本名、藤川為造。高松生れ。象谷塗を創始。(1807〜1869)

⇒たまかじ【玉楮】

たま‐がしわ【玉柏】‥ガシハ

柏の美称。催馬楽、美濃山「美濃山にしじに生ひたる―」

たま‐がしわ【玉堅磐】‥ガシハ

堅い岩の美称。特に、水中の岩。堀河百首恋「難波江の藻に埋もるる―現はれてだに人を恋ひばや」

だまか・す【騙かす】

〔他五〕

だます。あざむく。浮世床初「金毘羅さまも成田さまも幾度―・したかしれねへ」

たま‐かずら【玉葛】‥カヅラ

[一]〔名〕

つる草の美称。万葉集2「―実ならぬ樹には」

[二]〔枕〕

葛の茎の長く延びることから、「はふ」「ながし」「たゆ」「たえぬ」「繰る」にかかる。万葉集10「―絶えぬものから」

たま‐かずら【玉鬘】‥カヅラ

[一]〔名〕

①多くの玉を緒に通し、頭にかけた装具。

②髪やかもじの美称。源氏物語蓬生「たゆまじき筋を頼みし―思ひのほかにかけ離れぬる」

③(→)華鬘けまんに同じ。

[二]〔枕〕

「かく」「かげ」にかかる。万葉集12「―懸けぬ時なく恋ふれども」

たまかずら【玉鬘】‥カヅラ

①源氏物語の巻名。また、その女主人公の名。頭中将と夕顔との間に生まれ、筑紫に流離。源氏の君に育てられ髯黒大将に嫁した。

②能。金春禅竹作。源氏物語の玉鬘(玉葛)が九州から逃れ出た物語を脚色、その死後の妄執を描く。

たま‐かぜ【玉風】

(東北・北陸地方で)冬の強烈な季節風である北および北西風。

たま‐かつま【玉勝間】

[一]〔名〕

(玉は美称)目のこまかい竹籠。玉籠。

[二]〔枕〕

「あふ」「あへ」「しま」「し」にかかる。万葉集12「―逢はむといふは誰なるか」

たまがつま【玉勝間】

本居宣長の随筆集。目録とも15巻。1793年(寛政5)から没年(1801年)までの間に成る。1795〜1812年(寛政7〜文化9)刊。所収項目1005項目。考証・見聞・談話・抄記書留・見解など宣長の考え方がよくうかがえる。

→文献資料[玉勝間]

たま‐かつら【玉桂】

月の中にあるという桂の樹の称。月の桂。また、月の異称。新撰万葉集下「恋ひわびて影をだに見じ―ことは根さへに掘りてすててむ」

たま‐が・る【魂がる】

〔自四〕

(→)「たまぎる」に同じ。〈日葡辞書〉

たま‐がわ【玉川】‥ガハ

川の名。6カ所にあり、六玉川むたまがわという。(歌枕)

㋐京都府綴喜つづき郡井手町。井手の玉川。

㋑滋賀県草津市南部。野路の玉川。萩の玉川。

㋒宮城県塩竈・多賀城両市を流れる川。野田の玉川。千鳥の玉川。

㋓和歌山県高野山奥院大師廟畔の細流。高野の玉川。

高野の玉川

撮影:的場 啓

㋔東京都の多摩川。調布の玉川。→多摩川。

㋕大阪府高槻市南部玉川の里。

たま‐がわ【多摩川・玉川】‥ガハ

山梨県北東部、秩父山地の笠取山に発源し、南東へ流れ、東京都と神奈川県の境で東京湾に注ぐ川。下流を六郷ろくごう川という。上流は東京都の上水道の水源、奥多摩の景勝がある。長さ138キロメートル。

多摩川(小作堰付近)

提供:東京都

㋔東京都の多摩川。調布の玉川。→多摩川。

㋕大阪府高槻市南部玉川の里。

たま‐がわ【多摩川・玉川】‥ガハ

山梨県北東部、秩父山地の笠取山に発源し、南東へ流れ、東京都と神奈川県の境で東京湾に注ぐ川。下流を六郷ろくごう川という。上流は東京都の上水道の水源、奥多摩の景勝がある。長さ138キロメートル。

多摩川(小作堰付近)

提供:東京都

⇒たまがわ‐じょうすい【玉川上水】

たまがわ【玉川】‥ガハ

姓氏の一つ。

⇒たまがわ‐かつたろう【玉川勝太郎】

たまがわ‐おんせん【玉川温泉】‥ガハヲン‥

秋田県東部、岩手県との境八幡平の西方にある温泉。泉質は塩化物泉。湧出量が多いことで著名。河床の北投石(重晶石の一種)は国の特別天然記念物。

たまがわ‐かつたろう【玉川勝太郎】‥ガハ‥ラウ

(2代)浪曲家。本名、石渡金久。東京生れ。当り芸「天保水滸伝」。(1896〜1969)

⇒たまがわ【玉川】

たまがわ‐じょうすい【玉川上水】‥ガハジヤウ‥

1653〜54年(承応2〜3)に作られた江戸の用水路。東京都西部の羽村から四谷大木戸まで、武蔵野を掘り割って江戸城や下町に多摩川の水を供給した。一部の水は野火止用水や千川用水などに分水された。上水は1901年(明治34)に廃止。

⇒たま‐がわ【多摩川・玉川】

た‐まき【手纏・環・鐶・射韝】

①腕飾りの一つ。古代、玉・鈴などを紐に通し、ひじにまとった輪形の装飾品。万葉集15「わたつみの―の玉を」→釧くしろ。

②弓を射る時、左のひじをおおう具。弓籠手ゆごて。〈倭名類聚鈔4〉

⇒手纏の端無きが如し

たまぎく【玉菊】

享保の頃の江戸吉原の太夫。才色兼備で諸芸に達した。(1702〜1726)

⇒たまぎく‐どうろう【玉菊灯籠】

たまぎく‐どうろう【玉菊灯籠】

玉菊追善のため、吉原の茶屋で毎年の盂蘭盆うらぼんに軒につるした灯籠。

⇒たまぎく【玉菊】

たま‐ぎっちょう【玉毬杖】‥チヤウ

(→)振振ぶりぶりに同じ。

たま‐ぎぬ【玉衣・珠衣】

玉で飾った衣服。美しい衣服。たまごろも。夫木和歌抄9「白妙の露の―上にきてからなでしこの花やねぬらむ」

⇒たまぎぬ‐の【珠衣の】

たま‐ぎぬ【玉絹】

経たてに生糸または玉糸、緯よこに玉糸を用いて織る平絹。埼玉・福島・群馬県などに産。

たまぎぬ‐の【珠衣の】

〔枕〕

「さゐさゐ」にかかる。万葉集4「―さゐさゐしづみ家の妹に物言はず来て」

⇒たま‐ぎぬ【玉衣・珠衣】

⇒たまがわ‐じょうすい【玉川上水】

たまがわ【玉川】‥ガハ

姓氏の一つ。

⇒たまがわ‐かつたろう【玉川勝太郎】

たまがわ‐おんせん【玉川温泉】‥ガハヲン‥

秋田県東部、岩手県との境八幡平の西方にある温泉。泉質は塩化物泉。湧出量が多いことで著名。河床の北投石(重晶石の一種)は国の特別天然記念物。

たまがわ‐かつたろう【玉川勝太郎】‥ガハ‥ラウ

(2代)浪曲家。本名、石渡金久。東京生れ。当り芸「天保水滸伝」。(1896〜1969)

⇒たまがわ【玉川】

たまがわ‐じょうすい【玉川上水】‥ガハジヤウ‥

1653〜54年(承応2〜3)に作られた江戸の用水路。東京都西部の羽村から四谷大木戸まで、武蔵野を掘り割って江戸城や下町に多摩川の水を供給した。一部の水は野火止用水や千川用水などに分水された。上水は1901年(明治34)に廃止。

⇒たま‐がわ【多摩川・玉川】

た‐まき【手纏・環・鐶・射韝】

①腕飾りの一つ。古代、玉・鈴などを紐に通し、ひじにまとった輪形の装飾品。万葉集15「わたつみの―の玉を」→釧くしろ。

②弓を射る時、左のひじをおおう具。弓籠手ゆごて。〈倭名類聚鈔4〉

⇒手纏の端無きが如し

たまぎく【玉菊】

享保の頃の江戸吉原の太夫。才色兼備で諸芸に達した。(1702〜1726)

⇒たまぎく‐どうろう【玉菊灯籠】

たまぎく‐どうろう【玉菊灯籠】

玉菊追善のため、吉原の茶屋で毎年の盂蘭盆うらぼんに軒につるした灯籠。

⇒たまぎく【玉菊】

たま‐ぎっちょう【玉毬杖】‥チヤウ

(→)振振ぶりぶりに同じ。

たま‐ぎぬ【玉衣・珠衣】

玉で飾った衣服。美しい衣服。たまごろも。夫木和歌抄9「白妙の露の―上にきてからなでしこの花やねぬらむ」

⇒たまぎぬ‐の【珠衣の】

たま‐ぎぬ【玉絹】

経たてに生糸または玉糸、緯よこに玉糸を用いて織る平絹。埼玉・福島・群馬県などに産。

たまぎぬ‐の【珠衣の】

〔枕〕

「さゐさゐ」にかかる。万葉集4「―さゐさゐしづみ家の妹に物言はず来て」

⇒たま‐ぎぬ【玉衣・珠衣】

広辞苑 ページ 12332 での【○魂合う】単語。