複数辞典一括検索+![]()

![]()

○泥の如しでいのごとし🔗⭐🔉

○泥の如しでいのごとし

泥3の水を失った虫のようである。酔って正体のないさまにいう。→泥酔

⇒でい【泥】

でい‐の‐ざ【出居の座】‥ヰ‥

⇒いでいのざ

でい‐の‐じじゅう【出居侍従】‥ヰ‥

⇒いでいのじじゅう

でい‐の‐しょうしょう【出居少将】‥ヰ‥セウシヤウ

(→)出居次将いでいのすけに同じ。

でい‐の‐すけ【出居介】‥ヰ‥

(→)出居次将いでいのすけに同じ。

デイノニクス【Deinonychus ラテン】

白亜紀前期の北アメリカに生息した中型の肉食恐竜。獣脚類の一つ。全長2.5〜3メートル。足の人差指に巨大な鉤かぎ爪をもつ。獲物に飛びかかり爪で引き裂くなど活発な動きをしたとの考えが、恐竜温血説のきっかけとなった。

ディバイダー【dividers】

(→)コンパス1㋑に同じ。

てい‐はく【碇泊・停泊】

船がいかりをおろしてとまること。ふながかり。「沖に―する」

⇒ていはく‐とう【碇泊灯】

てい‐ばく【程邈】

秦の人。字は元岑げんしん。獄吏となり、罪を得て獄中にあった時、篆書てんしょを簡便にした隷書れいしょ3000字を作って始皇帝に献じ、許されて御史に任じられたという。

ていはく‐とう【碇泊灯】

碇泊中であることを示すために船舶が点灯する灯火。

⇒てい‐はく【碇泊・停泊】

でいばだった【提婆達多】

⇒だいばだった

てい‐はつ【剃髪】

①髪を剃そること。仏門に入って髪を剃ること。薙髪ちはつ。

②うぶぞり。

③江戸時代、女子に科した刑。髪を剃り落として親族に下付したもの。多く姦通罪に科した。

⇒ていはつ‐しき【剃髪式】

⇒ていはつ‐ぜんえ【剃髪染衣】

デイ‐パック【day pack】

⇒デー‐パック

ていはつ‐しき【剃髪式】

①出家得度して仏門に入る時に行う剃髪の儀式。

②かつてカトリック教で、司祭志願者の頭の頂部を円形に剃る式。

⇒てい‐はつ【剃髪】

ていはつ‐ぜんえ【剃髪染衣】

〔仏〕髪を剃り墨染の法衣を着ること、すなわち仏門に入って僧・尼となること。

⇒てい‐はつ【剃髪】

ていはん【帝範】

唐の太宗が自ら撰して太子(高宗)に与えた書。修身治国の要を説き、君体・求賢・納諫・賞罰など帝王たるものの模範とすべき事項を記す帝王学の教科書。4巻12編。648年成る。

てい‐ばん【定番】

①流行に左右されず安定した需要のある商品。商品番号(品番)が定められていることからこう呼ぶ。多く衣料品についていう。

②きまりきっていること。また、定評のあること。「日本料理の―」

てい‐ばん【底盤】

〔地〕(→)バソリスに同じ。→岩株がんしゅ

でいばん‐がん【泥板岩】

(→)頁岩けつがんに同じ。

ティビオン【Tibione】

結核の治療薬として使用した薬剤の一つ。ドイツのドーマクにより創製された。コンテベン。

ティピカル【typical】

典型的。代表的。

でい‐びき【泥引き】

刷毛はけなどで金泥・銀泥を引くこと。日本画で霞などを描くのに用いる。

てい‐ひょう【定評】‥ヒヤウ

多くの人がそうだと認めている評判または評価。「―のある店」

てい‐びょう【帝廟】‥ベウ

天子のみたまや。

てい‐ひれい【定比例】

一定の比率。

⇒ていひれい‐の‐ほうそく【定比例の法則】

ていひれい‐の‐ほうそく【定比例の法則】‥ハフ‥

一つの化合物をつくる成分元素間においては常にその質量比が一定であるという法則。フランスの化学者プルースト(J. L. Proust1754〜1826)が発見。

⇒てい‐ひれい【定比例】

ティフ【TIFF】

(Tagged Image File Format)画像データ用のファイル形式の一つ。属性情報(タグ)を加えて多様な記録形式が実現できる。

てい‐ふ【丁賦】

中国で丁男に賦課した人頭税。

てい‐ふ【貞婦】

貞操を堅くまもる婦人。貞女。

てい‐ぶ【底部】

底の部分。下の方の部分。「船の―」

ティフアナ【Tijuana】

メキシコ北西端、アメリカ合衆国との国境に位置する交易都市。人口143万8千(2003)。

ティファニー【Tiffany】

ニューヨークにある貴金属・宝石店。1837年開店。

ディファレンシャル‐ギア【differential gear】

(→)差動さどう歯車。

ディフェンス【defense】

スポーツなどで、防御。守備。また、守備側の選手。↔オフェンス。

⇒ディフェンス‐ライン【defense line】

ディフェンス‐ライン【defense line】

ラグビー・サッカーで、ディフェンスが作る防御線。

⇒ディフェンス【defense】

ディフェンダー【defender】

サッカーで、主に後方で守備を受け持つ選手。また、そのポジション。バックス。DF

ディフェンディング‐チャンピオン【defending champion】

タイトルを防衛する立場にあるチャンピオン。

てい‐ふつ【鼎沸】

鼎かなえの中の湯が沸くように、多くの人が非常にやかましく騒ぎたてること。→鼎の沸くが如し(「鼎」成句)

ディプテレックス【Dipterex】

有機燐系殺虫剤の一種。急性経口毒性(マウス)のLD50は450。アオムシ・ケムシ類に用いる。DEP(デップ)剤。

ディフュージョン‐インデックス【diffusion index】

景気変動を判断するための指数。(→)景気動向指数はその代表。DI

ディプロマ【diploma】

卒業証書。免状。

てい‐ぶん【綴文】

文章をつづること。作文。

てい‐へい【逞兵】

たくましくて強い兵。太平記10「新田義貞―を引きすぐつて」

てい‐へい【提瓶】

扁球形の器体の側辺に口をつけた須恵器すえきの壺。本来肩の部分に環形の把手があったが、次第に装飾化する。水筒として使用。さげべ。

ディベート【debate】

あるテーマについて肯定側と否定側とに分かれて行う討論。ジャッジが勝ち負けを宣する場合もある。→討論

ディベロッパー【developer】

①開発者。宅地造成業者。

②現像液。

てい‐へん【底辺】

①三角形の頂点に対する辺。また、台形の互いに平行な2辺。

②転じて、社会の下層。「―に生きる」

てい‐ぼ【帝謨】

天子の治国のはかりごと。天子の事業。帝業。

てい‐ほう【提封】

およそ。あらまし。すべて。一説に、封地内のすべて。

てい‐ぼう【亭坊】‥バウ

あるじの坊主。住職。

てい‐ぼう【堤防】‥バウ

①ふせぎささえること。防止すること。浮世物語「もし十分の快意を―すれば」

②河川の氾濫や海水の侵入を防ぐため、河岸・海岸に沿って設けた土石やコンクリート製の構築物。つつみ。どて。堤塘。「―が決壊する」

ティボー【Jacques Thibaud】

フランスのバイオリン奏者。繊細な技巧と洗練された演奏で有名。1943年ロン‐ティボー国際コンクールを創始。(1880〜1953)

ティボーデ【A. Thibaudet】

⇒チボーデ

てい‐ぼく【低木】

①丈の低い木。普通、人の背丈以下のもの。

②〔生〕樹木のうち、背丈は低く、幹は根際で枝分れし、幹と枝との区別が不明瞭なもの。チャ・ツツジ・アオキ・ヤツデなど。灌木。↔高木。

⇒ていぼく‐そう【低木層】

⇒ていぼく‐たい【低木帯】

てい‐ぼく【貞木】

葉が四季を通じて色を変えない樹。ときわぎ。常緑樹。十訓抄「桃李は一旦の栄花なり。松樹は千年の―なり」

ていぼく‐そう【低木層】

森林の下層を構成する植物群。ふつう地表から2〜5メートルの高さをいい、低木と高木の若木とからなる。

⇒てい‐ぼく【低木】

ていぼく‐たい【低木帯】

植生帯の一つ。高木限界より上部または寒冷側にみられる。日本ではハイマツ・ウラジロナナカマド・キバナシャクナゲなどが生育。風雪のために幹・根が屈曲するものが多い。

⇒てい‐ぼく【低木】

ディボット【divot】

ゴルフで、打球の際にアイアン‐クラブで削り取られた芝の断片。ターフ。

てい‐ほん【定本】

①異本を校合きょうごうして誤謬・脱落などを検討・校正し、その書物の標準となるように本文を定めた書。

②著者が手を入れた決定版。

てい‐ほん【底本】

①文書の草稿。したがき。

②もととなすべき本。特に、翻訳・翻字・本文校訂などに当たって、主な拠りどころとした本。そこほん。↔校本。

③控え帳。

てい‐まい【弟妹】

おとうとといもうと。

ディマジオ【Joe DiMaggio】

アメリカのプロ野球選手。56試合連続安打記録を樹立、MVPに3度選ばれる。1955年野球殿堂入り。(1914〜1999)

ディミトロフ【Georgii Mikhailovich Dimitrov】

ブルガリアの政治家。共産党の指導者。1933年ベルリン国会議事堂放火事件容疑者として逮捕。35年コミンテルン第7回大会で執行委員会書記長として人民戦線戦術につき報告。46〜49年首相。(1882〜1949)

ディミヌエンド【diminuendo イタリア】

〔音〕強弱標語。「次第に弱く」の意。dim.と略記。デクレッシェンド。

ティムール【Tīmūr; Temür・帖木児】

ティムール帝国の創始者。バルラス部族(トルコ化したモンゴル族の一つ)の出身。都をサマルカンドに定め、チャガタイ‐ハン国・キプチャク‐ハン国などの地を治め、インドに入り、オスマン朝軍を破り、明を討とうとする途上、シル河畔で病没。長期にわたる兵乱の間、学芸を奨励、イスラムの普及に努め、商業貿易の発達に留意。ラテン語名タメルラン。チムール。(在位1370〜1405)(1336〜1405)

⇒ティムール‐ていこく【ティムール帝国】

ティムール‐ていこく【ティムール帝国】

ティムールの建てた中央アジアのイスラム帝国。文学・細密画など、宮廷文化が栄えたが、ティムールの没後分裂し、シャイバーン朝に滅ぼされた。(1370〜1507)→ムガル帝国

⇒ティムール【Tīmūr; Temür・帖木児】

てい‐めい【低迷】

雲などが低くさまようこと。転じて、悪い状態が続いていること。「暗雲―」「―する日本経済」

てい‐めい【定命】

①天から定められている運命。

②⇒じょうみょう

てい‐めい【帝命】

①天帝の命令。天命。

②天子の命令。勅命。

てい‐めい【締盟】

同盟を結ぶこと。「―国」

ていめい‐こうごう【貞明皇后】‥クワウ‥

大正天皇の皇后。名は節子さだこ。公爵九条道孝の4女。昭和天皇および秩父宮雍仁やすひと・高松宮宣仁のぶひと・三笠宮崇仁たかひと各親王の母。(1884〜1951)→多摩御陵

貞明皇后

提供:毎日新聞社

てい‐めいどう【程明道】‥ダウ

(→)程顥ていこうの別称。

ディメトロドン【Dimetrodon ラテン】

古生代に生息した単弓類の一つ。肉食性。背中には極端にのびた背骨を皮膚が被う船の帆状の突起を有し、体温調節に用いたと考えられる。

てい‐めん【底面】

①底の面。

②〔数〕柱体において、上下の平行な平面。また、錐体において、頂点を含まない平面。

てい‐めん【庭面】

にわのおも。庭上。

ディメンション【dimension】

(→)次元じげん。

ティモール【Timor】

オーストラリア大陸の北西方、小スンダ列島東部の島。1859年以来東部はポルトガル領、西部はオランダ領。現在、東部は東ティモール民主共和国領、西部はインドネシア共和国領。面積約3万4000平方キロメートル。→東ティモール

てい‐もん【貞門】

俳諧の流派。松永貞徳を祖とするもの。

⇒ていもん‐ふう【貞門風】

ていもん‐ふう【貞門風】

貞徳を祖とする俳風。俳言はいごんを用い、言語上のあそびを主とする。貞徳風。古風。

⇒てい‐もん【貞門】

てい‐や【丁夜】

五夜の一つ。今のおよそ午前1時から午前3時。丑うしの刻に当たる。四更。

テイヤール‐ド‐シャルダン【Pierre Teilhard de Chardin】

フランスのイエズス会司祭・古生物学者。進化論をキリスト教創造論に統合し、宇宙進化の中心に人間を据える。著「現象としての人間」。(1881〜1955)

てい‐やく【定訳】

最もよいとして評価の定まった翻訳。決定訳。標準訳。

てい‐やく【締約】

契約または条約を結ぶこと。「―国」

⇒ていやく‐きょうせい【締約強制】

ていやく‐きょうせい【締約強制】‥キヤウ‥

契約の締結が法律によって強制されていること。

⇒てい‐やく【締約】

ディヤマント【diamant オランダ】

⇒ディアマン

てい‐ゆう【帝猷】‥イウ

帝王の治国のはかりごと。帝謨ていぼ。平家物語5「―をかたぶけ国家をあやぶめむとするもの」

てい‐ゆう【悌友】‥イウ

兄弟の間柄のむつまじいこと。情誼じょうぎの厚いこと。友悌。

ていゆうてん‐ごうきん【低融点合金】‥ガフ‥

(→)易融いゆう合金に同じ。

ていゆ‐ほう【提喩法】‥ハフ

(synecdoche)修辞法の一つ。全体と部分との関係に基づいて構成された比喩。全体の名称を提示して一つの名称にかえ(「花」で「さくら」を表す類)、また、一つの名を提示して全体を表す(「パン」で「食物」を表す類)技法。換喩法の一種。

てい‐よう【定窯】‥エウ

中国、宋代の名窯。河北省曲陽県にあった。気品高い純白の素地きじに牙白色の透明釉のかかった白磁(白定)を産した。ほかに黒定・紅定などもあるが少ない。

てい‐よう【提要】‥エウ

要点をかいつまんで述べること。また、その書。「化学―」

てい‐よう【聴容】

(チョウヨウとも)ききいれること。ゆるすこと。聴許。

ていよう‐ひねつ【定容比熱】

(→)定積比熱に同じ。

てい‐よく【体よく】

〔副〕

ていさいよく。さしさわりのないように。「―断る」

ていよく‐ひこうき【低翼飛行機】‥カウ‥

胴体の中心線より下部に主翼をつけた単葉機。

てい‐ら【偵邏】

様子をさぐるために巡回すること。また、その人。巡邏。

ティラー【tiller】

耕耘こううん用機具の総称。また軽量の動力耕耘機。テイラー。→動力耕耘機

テイラー【Brook Taylor】

イギリスの数学者。ロンドン王立協会会員。解析学における関数のテイラー展開は有名。また波動方程式を発見。テーラー。(1685〜1731)

テイラー【Elizabeth Taylor】

アメリカの映画女優。ロンドン生れ。子役から典型的美人スターとして長く人気を保つ。「緑園の天使」「花嫁の父」「陽のあたる場所」「クレオパトラ」などに出演。(1932〜)

てい‐らく【低落】

低くなること。下がること。特に、物価が下がること。下落。「与党支持率が―する」「株価―」↔高騰

て‐いらず【手入らず】

①手数のかからないこと。世話のいらないこと。

②まだ一度も手入れをしないこと。

③まだ一度も使っていないこと。また、そのもの。転じて、きむすめ。処女。浄瑠璃、新版歌祭文「―の染め茶碗、ちよこちよこ割りさうなつらつき」

ディラック【Paul Adrien Maurice Dirac】

イギリスの理論物理学者。量子力学の建設者の一人。相対論的量子力学・量子統計力学などに貢献。理論物理学の展開に強い影響を与えた。ノーベル賞。(1902〜1984)→電子論

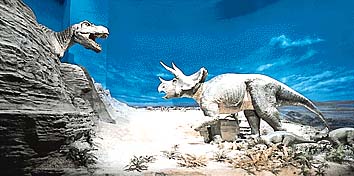

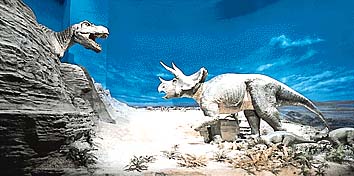

ティラノサウルス【Tyrannosaurus ラテン】

白亜紀末頃の北アメリカに生息した最大級の肉食恐竜。全長は最大約13メートル。頭が大きく、歯は鋭く頑丈。前肢は極端に小さく、大きく頑丈な後肢で全身を支える。暴君竜。

ティラノサウルス

てい‐めいどう【程明道】‥ダウ

(→)程顥ていこうの別称。

ディメトロドン【Dimetrodon ラテン】

古生代に生息した単弓類の一つ。肉食性。背中には極端にのびた背骨を皮膚が被う船の帆状の突起を有し、体温調節に用いたと考えられる。

てい‐めん【底面】

①底の面。

②〔数〕柱体において、上下の平行な平面。また、錐体において、頂点を含まない平面。

てい‐めん【庭面】

にわのおも。庭上。

ディメンション【dimension】

(→)次元じげん。

ティモール【Timor】

オーストラリア大陸の北西方、小スンダ列島東部の島。1859年以来東部はポルトガル領、西部はオランダ領。現在、東部は東ティモール民主共和国領、西部はインドネシア共和国領。面積約3万4000平方キロメートル。→東ティモール

てい‐もん【貞門】

俳諧の流派。松永貞徳を祖とするもの。

⇒ていもん‐ふう【貞門風】

ていもん‐ふう【貞門風】

貞徳を祖とする俳風。俳言はいごんを用い、言語上のあそびを主とする。貞徳風。古風。

⇒てい‐もん【貞門】

てい‐や【丁夜】

五夜の一つ。今のおよそ午前1時から午前3時。丑うしの刻に当たる。四更。

テイヤール‐ド‐シャルダン【Pierre Teilhard de Chardin】

フランスのイエズス会司祭・古生物学者。進化論をキリスト教創造論に統合し、宇宙進化の中心に人間を据える。著「現象としての人間」。(1881〜1955)

てい‐やく【定訳】

最もよいとして評価の定まった翻訳。決定訳。標準訳。

てい‐やく【締約】

契約または条約を結ぶこと。「―国」

⇒ていやく‐きょうせい【締約強制】

ていやく‐きょうせい【締約強制】‥キヤウ‥

契約の締結が法律によって強制されていること。

⇒てい‐やく【締約】

ディヤマント【diamant オランダ】

⇒ディアマン

てい‐ゆう【帝猷】‥イウ

帝王の治国のはかりごと。帝謨ていぼ。平家物語5「―をかたぶけ国家をあやぶめむとするもの」

てい‐ゆう【悌友】‥イウ

兄弟の間柄のむつまじいこと。情誼じょうぎの厚いこと。友悌。

ていゆうてん‐ごうきん【低融点合金】‥ガフ‥

(→)易融いゆう合金に同じ。

ていゆ‐ほう【提喩法】‥ハフ

(synecdoche)修辞法の一つ。全体と部分との関係に基づいて構成された比喩。全体の名称を提示して一つの名称にかえ(「花」で「さくら」を表す類)、また、一つの名を提示して全体を表す(「パン」で「食物」を表す類)技法。換喩法の一種。

てい‐よう【定窯】‥エウ

中国、宋代の名窯。河北省曲陽県にあった。気品高い純白の素地きじに牙白色の透明釉のかかった白磁(白定)を産した。ほかに黒定・紅定などもあるが少ない。

てい‐よう【提要】‥エウ

要点をかいつまんで述べること。また、その書。「化学―」

てい‐よう【聴容】

(チョウヨウとも)ききいれること。ゆるすこと。聴許。

ていよう‐ひねつ【定容比熱】

(→)定積比熱に同じ。

てい‐よく【体よく】

〔副〕

ていさいよく。さしさわりのないように。「―断る」

ていよく‐ひこうき【低翼飛行機】‥カウ‥

胴体の中心線より下部に主翼をつけた単葉機。

てい‐ら【偵邏】

様子をさぐるために巡回すること。また、その人。巡邏。

ティラー【tiller】

耕耘こううん用機具の総称。また軽量の動力耕耘機。テイラー。→動力耕耘機

テイラー【Brook Taylor】

イギリスの数学者。ロンドン王立協会会員。解析学における関数のテイラー展開は有名。また波動方程式を発見。テーラー。(1685〜1731)

テイラー【Elizabeth Taylor】

アメリカの映画女優。ロンドン生れ。子役から典型的美人スターとして長く人気を保つ。「緑園の天使」「花嫁の父」「陽のあたる場所」「クレオパトラ」などに出演。(1932〜)

てい‐らく【低落】

低くなること。下がること。特に、物価が下がること。下落。「与党支持率が―する」「株価―」↔高騰

て‐いらず【手入らず】

①手数のかからないこと。世話のいらないこと。

②まだ一度も手入れをしないこと。

③まだ一度も使っていないこと。また、そのもの。転じて、きむすめ。処女。浄瑠璃、新版歌祭文「―の染め茶碗、ちよこちよこ割りさうなつらつき」

ディラック【Paul Adrien Maurice Dirac】

イギリスの理論物理学者。量子力学の建設者の一人。相対論的量子力学・量子統計力学などに貢献。理論物理学の展開に強い影響を与えた。ノーベル賞。(1902〜1984)→電子論

ティラノサウルス【Tyrannosaurus ラテン】

白亜紀末頃の北アメリカに生息した最大級の肉食恐竜。全長は最大約13メートル。頭が大きく、歯は鋭く頑丈。前肢は極端に小さく、大きく頑丈な後肢で全身を支える。暴君竜。

ティラノサウルス

ティラノサウルス(左)とトリケラトプス(右)の復元模型

提供:国立科学博物館

ティラノサウルス(左)とトリケラトプス(右)の復元模型

提供:国立科学博物館

ティラピア【tilapia】

カワスズメ科ティラピア属などの淡水産硬骨魚の総称。カワスズメやナイルティラピアなど。原産地はアフリカ。食用として世界各地に移植。タイ型で、暗褐色。全長30〜50センチメートル。日本でも養殖され、市場に出る。テラピア。チカダイ。イズミダイ。

ティラミス【tiramisu イタリア】

イタリアのデザート菓子。コーヒー風味のシロップをしみ込ませたスポンジ‐ケーキなどにマスカルポーネ‐チーズで作ったクリームを重ね、ココアをふりかけたもの。

ティランジア【Tillandsia】

南北アメリカに分布するパイナップル科の多年草。また、その属名。チランジア。→エア‐プランツ

てい‐り【低利】

低率の利子。安い利息。「―で借金する」↔高利

てい‐り【廷吏】

法廷で裁判官の命ずる事務その他最高裁判所の定める事務を取り扱う裁判所職員。旧称、廷丁。

てい‐り【定理】

(theorem)すでに真であると証明された一般的命題。公理または定義を基礎として真であると証明された理論的命題。

てい‐り【偵吏】

探偵を職とする役人。刑事。目明し。

ディリ【Dili】

東ティモール民主共和国の首都。ティモール島東部北岸の港湾都市。人口5万6千(2001)。

で‐いり【出入り】

①出ることと入ること。ではいり。「人の―が多い」

②人の家などを始終おとずれること。また、職業上の得意先とすること。日葡辞書「ヒトノイエニデイリヲスル」。「―の商人」

③金銭の支出と収入。計算。勘定。浮世風呂2「何やかやで一貫二三百の―だ」

④超過と不足。増減。「多少の―はある」

⑤出入筋の略。浮世草子、新可笑記「遠国おんごくの―を都にて聞き届け」

⑥もめごと。もんちゃく。けんか。歌舞伎、韓人漢文手管始「よもやわたしらに、―しかけさんす若輩な事もござんすまい」。「女―」

⇒でいり‐がわり【出入変り】

⇒でいり‐ぐち【出入口】

⇒でいり‐こ【出入子】

⇒でいり‐すじ【出入筋】

⇒でいり‐ば【出入り場】

⇒でいり‐ぼうこう【出入奉公】

⇒でいり‐もの【出入り者】

でい‐り【泥裡】

どろの中。〈日葡辞書〉

⇒泥裡に土塊を洗う

でいり‐がわり【出入変り】‥ガハリ

樹林地の魔所。どんなに注意して入っても、もとの入口からは出られない意からの称か。

⇒で‐いり【出入り】

でいり‐ぐち【出入口】

出入りする口。出入りする門口。

⇒で‐いり【出入り】

ディリクレ【Peter Gustav Lejeune Dirichlet】

数学者。ドイツ生れ。パリに学び、のちゲッティンゲン大学教授。ディリクレの素数定理を解析的に証明、解析的整数論の創始者となる。のちフーリエ級数・境界値問題・力学・流体力学に重要な業績をあげる。(1805〜1859)

でいり‐こ【出入子】

(一定の成長期までは母魚の口からその腹に出入りすると伝えられたからいう)鮫さめの幼魚の称。

⇒で‐いり【出入り】

でいり‐すじ【出入筋】‥スヂ

江戸幕府の訴訟手続の一種。訴訟人(原告または告訴・告発人)と相手方(被告)とを出頭させ、対決審問の上、判決を下す手続。民事・刑事いずれにも用いられた。→吟味筋。

⇒で‐いり【出入り】

ティリチ‐ミール【Tirich Mir】

ヒンドゥー‐クシ山脈の最高峰。パキスタン北西部に位置する。標高7690メートル。1950年ノルウェーの登山隊が初登頂。

てい‐りつ【低率】

率の低いこと。割合の小さいこと。「―な人口増加」

てい‐りつ【定立】

〔哲〕(thesis イギリス・These ドイツ)

①ある命題・主張を肯定的に提出すること。また、提出された命題・主張。措定。テーゼ。

②㋐カントの説く二律背反のうちの肯定的主張。↔反定立。

㋑ヘーゲルの弁証法で、三段階進行すなわち定立(正)・反定立(反)・総合(合)の最初の段階。正せい。→弁証法

てい‐りつ【定律】

定まった法律や法則。

てい‐りつ【定率】

一定の割合。

⇒ていりつ‐ぜい【定率税】

⇒ていりつ‐ほう【定率法】

てい‐りつ【鼎立】

3者が、鼎かなえの脚のように、互いに向かい合って立つこと。三つの勢力が互いに対立すること。「党内で―する派閥」

ていりつ‐ぜい【定率税】

あらかじめ課税物件・税率・課税標準などを定めて賦課する租税。

⇒てい‐りつ【定率】

ていりつ‐は【停立波】

〔理〕(→)定在波に同じ。

ティリッヒ【Paul Tillich】

ドイツ生れの神学者。アメリカに帰化。宗教的シンボル論を提唱。(1886〜1965)

ていりつ‐ほう【定率法】‥ハフ

〔経〕固定資産の減価償却法の一つ。各期の期首未償却残高に一定の償却率を掛けたものをその会計年度の減価償却費とする。初期に比較的多額の償却費が計上される。逓減残高法。→定額法

⇒てい‐りつ【定率】

ティラピア【tilapia】

カワスズメ科ティラピア属などの淡水産硬骨魚の総称。カワスズメやナイルティラピアなど。原産地はアフリカ。食用として世界各地に移植。タイ型で、暗褐色。全長30〜50センチメートル。日本でも養殖され、市場に出る。テラピア。チカダイ。イズミダイ。

ティラミス【tiramisu イタリア】

イタリアのデザート菓子。コーヒー風味のシロップをしみ込ませたスポンジ‐ケーキなどにマスカルポーネ‐チーズで作ったクリームを重ね、ココアをふりかけたもの。

ティランジア【Tillandsia】

南北アメリカに分布するパイナップル科の多年草。また、その属名。チランジア。→エア‐プランツ

てい‐り【低利】

低率の利子。安い利息。「―で借金する」↔高利

てい‐り【廷吏】

法廷で裁判官の命ずる事務その他最高裁判所の定める事務を取り扱う裁判所職員。旧称、廷丁。

てい‐り【定理】

(theorem)すでに真であると証明された一般的命題。公理または定義を基礎として真であると証明された理論的命題。

てい‐り【偵吏】

探偵を職とする役人。刑事。目明し。

ディリ【Dili】

東ティモール民主共和国の首都。ティモール島東部北岸の港湾都市。人口5万6千(2001)。

で‐いり【出入り】

①出ることと入ること。ではいり。「人の―が多い」

②人の家などを始終おとずれること。また、職業上の得意先とすること。日葡辞書「ヒトノイエニデイリヲスル」。「―の商人」

③金銭の支出と収入。計算。勘定。浮世風呂2「何やかやで一貫二三百の―だ」

④超過と不足。増減。「多少の―はある」

⑤出入筋の略。浮世草子、新可笑記「遠国おんごくの―を都にて聞き届け」

⑥もめごと。もんちゃく。けんか。歌舞伎、韓人漢文手管始「よもやわたしらに、―しかけさんす若輩な事もござんすまい」。「女―」

⇒でいり‐がわり【出入変り】

⇒でいり‐ぐち【出入口】

⇒でいり‐こ【出入子】

⇒でいり‐すじ【出入筋】

⇒でいり‐ば【出入り場】

⇒でいり‐ぼうこう【出入奉公】

⇒でいり‐もの【出入り者】

でい‐り【泥裡】

どろの中。〈日葡辞書〉

⇒泥裡に土塊を洗う

でいり‐がわり【出入変り】‥ガハリ

樹林地の魔所。どんなに注意して入っても、もとの入口からは出られない意からの称か。

⇒で‐いり【出入り】

でいり‐ぐち【出入口】

出入りする口。出入りする門口。

⇒で‐いり【出入り】

ディリクレ【Peter Gustav Lejeune Dirichlet】

数学者。ドイツ生れ。パリに学び、のちゲッティンゲン大学教授。ディリクレの素数定理を解析的に証明、解析的整数論の創始者となる。のちフーリエ級数・境界値問題・力学・流体力学に重要な業績をあげる。(1805〜1859)

でいり‐こ【出入子】

(一定の成長期までは母魚の口からその腹に出入りすると伝えられたからいう)鮫さめの幼魚の称。

⇒で‐いり【出入り】

でいり‐すじ【出入筋】‥スヂ

江戸幕府の訴訟手続の一種。訴訟人(原告または告訴・告発人)と相手方(被告)とを出頭させ、対決審問の上、判決を下す手続。民事・刑事いずれにも用いられた。→吟味筋。

⇒で‐いり【出入り】

ティリチ‐ミール【Tirich Mir】

ヒンドゥー‐クシ山脈の最高峰。パキスタン北西部に位置する。標高7690メートル。1950年ノルウェーの登山隊が初登頂。

てい‐りつ【低率】

率の低いこと。割合の小さいこと。「―な人口増加」

てい‐りつ【定立】

〔哲〕(thesis イギリス・These ドイツ)

①ある命題・主張を肯定的に提出すること。また、提出された命題・主張。措定。テーゼ。

②㋐カントの説く二律背反のうちの肯定的主張。↔反定立。

㋑ヘーゲルの弁証法で、三段階進行すなわち定立(正)・反定立(反)・総合(合)の最初の段階。正せい。→弁証法

てい‐りつ【定律】

定まった法律や法則。

てい‐りつ【定率】

一定の割合。

⇒ていりつ‐ぜい【定率税】

⇒ていりつ‐ほう【定率法】

てい‐りつ【鼎立】

3者が、鼎かなえの脚のように、互いに向かい合って立つこと。三つの勢力が互いに対立すること。「党内で―する派閥」

ていりつ‐ぜい【定率税】

あらかじめ課税物件・税率・課税標準などを定めて賦課する租税。

⇒てい‐りつ【定率】

ていりつ‐は【停立波】

〔理〕(→)定在波に同じ。

ティリッヒ【Paul Tillich】

ドイツ生れの神学者。アメリカに帰化。宗教的シンボル論を提唱。(1886〜1965)

ていりつ‐ほう【定率法】‥ハフ

〔経〕固定資産の減価償却法の一つ。各期の期首未償却残高に一定の償却率を掛けたものをその会計年度の減価償却費とする。初期に比較的多額の償却費が計上される。逓減残高法。→定額法

⇒てい‐りつ【定率】

てい‐めいどう【程明道】‥ダウ

(→)程顥ていこうの別称。

ディメトロドン【Dimetrodon ラテン】

古生代に生息した単弓類の一つ。肉食性。背中には極端にのびた背骨を皮膚が被う船の帆状の突起を有し、体温調節に用いたと考えられる。

てい‐めん【底面】

①底の面。

②〔数〕柱体において、上下の平行な平面。また、錐体において、頂点を含まない平面。

てい‐めん【庭面】

にわのおも。庭上。

ディメンション【dimension】

(→)次元じげん。

ティモール【Timor】

オーストラリア大陸の北西方、小スンダ列島東部の島。1859年以来東部はポルトガル領、西部はオランダ領。現在、東部は東ティモール民主共和国領、西部はインドネシア共和国領。面積約3万4000平方キロメートル。→東ティモール

てい‐もん【貞門】

俳諧の流派。松永貞徳を祖とするもの。

⇒ていもん‐ふう【貞門風】

ていもん‐ふう【貞門風】

貞徳を祖とする俳風。俳言はいごんを用い、言語上のあそびを主とする。貞徳風。古風。

⇒てい‐もん【貞門】

てい‐や【丁夜】

五夜の一つ。今のおよそ午前1時から午前3時。丑うしの刻に当たる。四更。

テイヤール‐ド‐シャルダン【Pierre Teilhard de Chardin】

フランスのイエズス会司祭・古生物学者。進化論をキリスト教創造論に統合し、宇宙進化の中心に人間を据える。著「現象としての人間」。(1881〜1955)

てい‐やく【定訳】

最もよいとして評価の定まった翻訳。決定訳。標準訳。

てい‐やく【締約】

契約または条約を結ぶこと。「―国」

⇒ていやく‐きょうせい【締約強制】

ていやく‐きょうせい【締約強制】‥キヤウ‥

契約の締結が法律によって強制されていること。

⇒てい‐やく【締約】

ディヤマント【diamant オランダ】

⇒ディアマン

てい‐ゆう【帝猷】‥イウ

帝王の治国のはかりごと。帝謨ていぼ。平家物語5「―をかたぶけ国家をあやぶめむとするもの」

てい‐ゆう【悌友】‥イウ

兄弟の間柄のむつまじいこと。情誼じょうぎの厚いこと。友悌。

ていゆうてん‐ごうきん【低融点合金】‥ガフ‥

(→)易融いゆう合金に同じ。

ていゆ‐ほう【提喩法】‥ハフ

(synecdoche)修辞法の一つ。全体と部分との関係に基づいて構成された比喩。全体の名称を提示して一つの名称にかえ(「花」で「さくら」を表す類)、また、一つの名を提示して全体を表す(「パン」で「食物」を表す類)技法。換喩法の一種。

てい‐よう【定窯】‥エウ

中国、宋代の名窯。河北省曲陽県にあった。気品高い純白の素地きじに牙白色の透明釉のかかった白磁(白定)を産した。ほかに黒定・紅定などもあるが少ない。

てい‐よう【提要】‥エウ

要点をかいつまんで述べること。また、その書。「化学―」

てい‐よう【聴容】

(チョウヨウとも)ききいれること。ゆるすこと。聴許。

ていよう‐ひねつ【定容比熱】

(→)定積比熱に同じ。

てい‐よく【体よく】

〔副〕

ていさいよく。さしさわりのないように。「―断る」

ていよく‐ひこうき【低翼飛行機】‥カウ‥

胴体の中心線より下部に主翼をつけた単葉機。

てい‐ら【偵邏】

様子をさぐるために巡回すること。また、その人。巡邏。

ティラー【tiller】

耕耘こううん用機具の総称。また軽量の動力耕耘機。テイラー。→動力耕耘機

テイラー【Brook Taylor】

イギリスの数学者。ロンドン王立協会会員。解析学における関数のテイラー展開は有名。また波動方程式を発見。テーラー。(1685〜1731)

テイラー【Elizabeth Taylor】

アメリカの映画女優。ロンドン生れ。子役から典型的美人スターとして長く人気を保つ。「緑園の天使」「花嫁の父」「陽のあたる場所」「クレオパトラ」などに出演。(1932〜)

てい‐らく【低落】

低くなること。下がること。特に、物価が下がること。下落。「与党支持率が―する」「株価―」↔高騰

て‐いらず【手入らず】

①手数のかからないこと。世話のいらないこと。

②まだ一度も手入れをしないこと。

③まだ一度も使っていないこと。また、そのもの。転じて、きむすめ。処女。浄瑠璃、新版歌祭文「―の染め茶碗、ちよこちよこ割りさうなつらつき」

ディラック【Paul Adrien Maurice Dirac】

イギリスの理論物理学者。量子力学の建設者の一人。相対論的量子力学・量子統計力学などに貢献。理論物理学の展開に強い影響を与えた。ノーベル賞。(1902〜1984)→電子論

ティラノサウルス【Tyrannosaurus ラテン】

白亜紀末頃の北アメリカに生息した最大級の肉食恐竜。全長は最大約13メートル。頭が大きく、歯は鋭く頑丈。前肢は極端に小さく、大きく頑丈な後肢で全身を支える。暴君竜。

ティラノサウルス

てい‐めいどう【程明道】‥ダウ

(→)程顥ていこうの別称。

ディメトロドン【Dimetrodon ラテン】

古生代に生息した単弓類の一つ。肉食性。背中には極端にのびた背骨を皮膚が被う船の帆状の突起を有し、体温調節に用いたと考えられる。

てい‐めん【底面】

①底の面。

②〔数〕柱体において、上下の平行な平面。また、錐体において、頂点を含まない平面。

てい‐めん【庭面】

にわのおも。庭上。

ディメンション【dimension】

(→)次元じげん。

ティモール【Timor】

オーストラリア大陸の北西方、小スンダ列島東部の島。1859年以来東部はポルトガル領、西部はオランダ領。現在、東部は東ティモール民主共和国領、西部はインドネシア共和国領。面積約3万4000平方キロメートル。→東ティモール

てい‐もん【貞門】

俳諧の流派。松永貞徳を祖とするもの。

⇒ていもん‐ふう【貞門風】

ていもん‐ふう【貞門風】

貞徳を祖とする俳風。俳言はいごんを用い、言語上のあそびを主とする。貞徳風。古風。

⇒てい‐もん【貞門】

てい‐や【丁夜】

五夜の一つ。今のおよそ午前1時から午前3時。丑うしの刻に当たる。四更。

テイヤール‐ド‐シャルダン【Pierre Teilhard de Chardin】

フランスのイエズス会司祭・古生物学者。進化論をキリスト教創造論に統合し、宇宙進化の中心に人間を据える。著「現象としての人間」。(1881〜1955)

てい‐やく【定訳】

最もよいとして評価の定まった翻訳。決定訳。標準訳。

てい‐やく【締約】

契約または条約を結ぶこと。「―国」

⇒ていやく‐きょうせい【締約強制】

ていやく‐きょうせい【締約強制】‥キヤウ‥

契約の締結が法律によって強制されていること。

⇒てい‐やく【締約】

ディヤマント【diamant オランダ】

⇒ディアマン

てい‐ゆう【帝猷】‥イウ

帝王の治国のはかりごと。帝謨ていぼ。平家物語5「―をかたぶけ国家をあやぶめむとするもの」

てい‐ゆう【悌友】‥イウ

兄弟の間柄のむつまじいこと。情誼じょうぎの厚いこと。友悌。

ていゆうてん‐ごうきん【低融点合金】‥ガフ‥

(→)易融いゆう合金に同じ。

ていゆ‐ほう【提喩法】‥ハフ

(synecdoche)修辞法の一つ。全体と部分との関係に基づいて構成された比喩。全体の名称を提示して一つの名称にかえ(「花」で「さくら」を表す類)、また、一つの名を提示して全体を表す(「パン」で「食物」を表す類)技法。換喩法の一種。

てい‐よう【定窯】‥エウ

中国、宋代の名窯。河北省曲陽県にあった。気品高い純白の素地きじに牙白色の透明釉のかかった白磁(白定)を産した。ほかに黒定・紅定などもあるが少ない。

てい‐よう【提要】‥エウ

要点をかいつまんで述べること。また、その書。「化学―」

てい‐よう【聴容】

(チョウヨウとも)ききいれること。ゆるすこと。聴許。

ていよう‐ひねつ【定容比熱】

(→)定積比熱に同じ。

てい‐よく【体よく】

〔副〕

ていさいよく。さしさわりのないように。「―断る」

ていよく‐ひこうき【低翼飛行機】‥カウ‥

胴体の中心線より下部に主翼をつけた単葉機。

てい‐ら【偵邏】

様子をさぐるために巡回すること。また、その人。巡邏。

ティラー【tiller】

耕耘こううん用機具の総称。また軽量の動力耕耘機。テイラー。→動力耕耘機

テイラー【Brook Taylor】

イギリスの数学者。ロンドン王立協会会員。解析学における関数のテイラー展開は有名。また波動方程式を発見。テーラー。(1685〜1731)

テイラー【Elizabeth Taylor】

アメリカの映画女優。ロンドン生れ。子役から典型的美人スターとして長く人気を保つ。「緑園の天使」「花嫁の父」「陽のあたる場所」「クレオパトラ」などに出演。(1932〜)

てい‐らく【低落】

低くなること。下がること。特に、物価が下がること。下落。「与党支持率が―する」「株価―」↔高騰

て‐いらず【手入らず】

①手数のかからないこと。世話のいらないこと。

②まだ一度も手入れをしないこと。

③まだ一度も使っていないこと。また、そのもの。転じて、きむすめ。処女。浄瑠璃、新版歌祭文「―の染め茶碗、ちよこちよこ割りさうなつらつき」

ディラック【Paul Adrien Maurice Dirac】

イギリスの理論物理学者。量子力学の建設者の一人。相対論的量子力学・量子統計力学などに貢献。理論物理学の展開に強い影響を与えた。ノーベル賞。(1902〜1984)→電子論

ティラノサウルス【Tyrannosaurus ラテン】

白亜紀末頃の北アメリカに生息した最大級の肉食恐竜。全長は最大約13メートル。頭が大きく、歯は鋭く頑丈。前肢は極端に小さく、大きく頑丈な後肢で全身を支える。暴君竜。

ティラノサウルス

ティラノサウルス(左)とトリケラトプス(右)の復元模型

提供:国立科学博物館

ティラノサウルス(左)とトリケラトプス(右)の復元模型

提供:国立科学博物館

ティラピア【tilapia】

カワスズメ科ティラピア属などの淡水産硬骨魚の総称。カワスズメやナイルティラピアなど。原産地はアフリカ。食用として世界各地に移植。タイ型で、暗褐色。全長30〜50センチメートル。日本でも養殖され、市場に出る。テラピア。チカダイ。イズミダイ。

ティラミス【tiramisu イタリア】

イタリアのデザート菓子。コーヒー風味のシロップをしみ込ませたスポンジ‐ケーキなどにマスカルポーネ‐チーズで作ったクリームを重ね、ココアをふりかけたもの。

ティランジア【Tillandsia】

南北アメリカに分布するパイナップル科の多年草。また、その属名。チランジア。→エア‐プランツ

てい‐り【低利】

低率の利子。安い利息。「―で借金する」↔高利

てい‐り【廷吏】

法廷で裁判官の命ずる事務その他最高裁判所の定める事務を取り扱う裁判所職員。旧称、廷丁。

てい‐り【定理】

(theorem)すでに真であると証明された一般的命題。公理または定義を基礎として真であると証明された理論的命題。

てい‐り【偵吏】

探偵を職とする役人。刑事。目明し。

ディリ【Dili】

東ティモール民主共和国の首都。ティモール島東部北岸の港湾都市。人口5万6千(2001)。

で‐いり【出入り】

①出ることと入ること。ではいり。「人の―が多い」

②人の家などを始終おとずれること。また、職業上の得意先とすること。日葡辞書「ヒトノイエニデイリヲスル」。「―の商人」

③金銭の支出と収入。計算。勘定。浮世風呂2「何やかやで一貫二三百の―だ」

④超過と不足。増減。「多少の―はある」

⑤出入筋の略。浮世草子、新可笑記「遠国おんごくの―を都にて聞き届け」

⑥もめごと。もんちゃく。けんか。歌舞伎、韓人漢文手管始「よもやわたしらに、―しかけさんす若輩な事もござんすまい」。「女―」

⇒でいり‐がわり【出入変り】

⇒でいり‐ぐち【出入口】

⇒でいり‐こ【出入子】

⇒でいり‐すじ【出入筋】

⇒でいり‐ば【出入り場】

⇒でいり‐ぼうこう【出入奉公】

⇒でいり‐もの【出入り者】

でい‐り【泥裡】

どろの中。〈日葡辞書〉

⇒泥裡に土塊を洗う

でいり‐がわり【出入変り】‥ガハリ

樹林地の魔所。どんなに注意して入っても、もとの入口からは出られない意からの称か。

⇒で‐いり【出入り】

でいり‐ぐち【出入口】

出入りする口。出入りする門口。

⇒で‐いり【出入り】

ディリクレ【Peter Gustav Lejeune Dirichlet】

数学者。ドイツ生れ。パリに学び、のちゲッティンゲン大学教授。ディリクレの素数定理を解析的に証明、解析的整数論の創始者となる。のちフーリエ級数・境界値問題・力学・流体力学に重要な業績をあげる。(1805〜1859)

でいり‐こ【出入子】

(一定の成長期までは母魚の口からその腹に出入りすると伝えられたからいう)鮫さめの幼魚の称。

⇒で‐いり【出入り】

でいり‐すじ【出入筋】‥スヂ

江戸幕府の訴訟手続の一種。訴訟人(原告または告訴・告発人)と相手方(被告)とを出頭させ、対決審問の上、判決を下す手続。民事・刑事いずれにも用いられた。→吟味筋。

⇒で‐いり【出入り】

ティリチ‐ミール【Tirich Mir】

ヒンドゥー‐クシ山脈の最高峰。パキスタン北西部に位置する。標高7690メートル。1950年ノルウェーの登山隊が初登頂。

てい‐りつ【低率】

率の低いこと。割合の小さいこと。「―な人口増加」

てい‐りつ【定立】

〔哲〕(thesis イギリス・These ドイツ)

①ある命題・主張を肯定的に提出すること。また、提出された命題・主張。措定。テーゼ。

②㋐カントの説く二律背反のうちの肯定的主張。↔反定立。

㋑ヘーゲルの弁証法で、三段階進行すなわち定立(正)・反定立(反)・総合(合)の最初の段階。正せい。→弁証法

てい‐りつ【定律】

定まった法律や法則。

てい‐りつ【定率】

一定の割合。

⇒ていりつ‐ぜい【定率税】

⇒ていりつ‐ほう【定率法】

てい‐りつ【鼎立】

3者が、鼎かなえの脚のように、互いに向かい合って立つこと。三つの勢力が互いに対立すること。「党内で―する派閥」

ていりつ‐ぜい【定率税】

あらかじめ課税物件・税率・課税標準などを定めて賦課する租税。

⇒てい‐りつ【定率】

ていりつ‐は【停立波】

〔理〕(→)定在波に同じ。

ティリッヒ【Paul Tillich】

ドイツ生れの神学者。アメリカに帰化。宗教的シンボル論を提唱。(1886〜1965)

ていりつ‐ほう【定率法】‥ハフ

〔経〕固定資産の減価償却法の一つ。各期の期首未償却残高に一定の償却率を掛けたものをその会計年度の減価償却費とする。初期に比較的多額の償却費が計上される。逓減残高法。→定額法

⇒てい‐りつ【定率】

ティラピア【tilapia】

カワスズメ科ティラピア属などの淡水産硬骨魚の総称。カワスズメやナイルティラピアなど。原産地はアフリカ。食用として世界各地に移植。タイ型で、暗褐色。全長30〜50センチメートル。日本でも養殖され、市場に出る。テラピア。チカダイ。イズミダイ。

ティラミス【tiramisu イタリア】

イタリアのデザート菓子。コーヒー風味のシロップをしみ込ませたスポンジ‐ケーキなどにマスカルポーネ‐チーズで作ったクリームを重ね、ココアをふりかけたもの。

ティランジア【Tillandsia】

南北アメリカに分布するパイナップル科の多年草。また、その属名。チランジア。→エア‐プランツ

てい‐り【低利】

低率の利子。安い利息。「―で借金する」↔高利

てい‐り【廷吏】

法廷で裁判官の命ずる事務その他最高裁判所の定める事務を取り扱う裁判所職員。旧称、廷丁。

てい‐り【定理】

(theorem)すでに真であると証明された一般的命題。公理または定義を基礎として真であると証明された理論的命題。

てい‐り【偵吏】

探偵を職とする役人。刑事。目明し。

ディリ【Dili】

東ティモール民主共和国の首都。ティモール島東部北岸の港湾都市。人口5万6千(2001)。

で‐いり【出入り】

①出ることと入ること。ではいり。「人の―が多い」

②人の家などを始終おとずれること。また、職業上の得意先とすること。日葡辞書「ヒトノイエニデイリヲスル」。「―の商人」

③金銭の支出と収入。計算。勘定。浮世風呂2「何やかやで一貫二三百の―だ」

④超過と不足。増減。「多少の―はある」

⑤出入筋の略。浮世草子、新可笑記「遠国おんごくの―を都にて聞き届け」

⑥もめごと。もんちゃく。けんか。歌舞伎、韓人漢文手管始「よもやわたしらに、―しかけさんす若輩な事もござんすまい」。「女―」

⇒でいり‐がわり【出入変り】

⇒でいり‐ぐち【出入口】

⇒でいり‐こ【出入子】

⇒でいり‐すじ【出入筋】

⇒でいり‐ば【出入り場】

⇒でいり‐ぼうこう【出入奉公】

⇒でいり‐もの【出入り者】

でい‐り【泥裡】

どろの中。〈日葡辞書〉

⇒泥裡に土塊を洗う

でいり‐がわり【出入変り】‥ガハリ

樹林地の魔所。どんなに注意して入っても、もとの入口からは出られない意からの称か。

⇒で‐いり【出入り】

でいり‐ぐち【出入口】

出入りする口。出入りする門口。

⇒で‐いり【出入り】

ディリクレ【Peter Gustav Lejeune Dirichlet】

数学者。ドイツ生れ。パリに学び、のちゲッティンゲン大学教授。ディリクレの素数定理を解析的に証明、解析的整数論の創始者となる。のちフーリエ級数・境界値問題・力学・流体力学に重要な業績をあげる。(1805〜1859)

でいり‐こ【出入子】

(一定の成長期までは母魚の口からその腹に出入りすると伝えられたからいう)鮫さめの幼魚の称。

⇒で‐いり【出入り】

でいり‐すじ【出入筋】‥スヂ

江戸幕府の訴訟手続の一種。訴訟人(原告または告訴・告発人)と相手方(被告)とを出頭させ、対決審問の上、判決を下す手続。民事・刑事いずれにも用いられた。→吟味筋。

⇒で‐いり【出入り】

ティリチ‐ミール【Tirich Mir】

ヒンドゥー‐クシ山脈の最高峰。パキスタン北西部に位置する。標高7690メートル。1950年ノルウェーの登山隊が初登頂。

てい‐りつ【低率】

率の低いこと。割合の小さいこと。「―な人口増加」

てい‐りつ【定立】

〔哲〕(thesis イギリス・These ドイツ)

①ある命題・主張を肯定的に提出すること。また、提出された命題・主張。措定。テーゼ。

②㋐カントの説く二律背反のうちの肯定的主張。↔反定立。

㋑ヘーゲルの弁証法で、三段階進行すなわち定立(正)・反定立(反)・総合(合)の最初の段階。正せい。→弁証法

てい‐りつ【定律】

定まった法律や法則。

てい‐りつ【定率】

一定の割合。

⇒ていりつ‐ぜい【定率税】

⇒ていりつ‐ほう【定率法】

てい‐りつ【鼎立】

3者が、鼎かなえの脚のように、互いに向かい合って立つこと。三つの勢力が互いに対立すること。「党内で―する派閥」

ていりつ‐ぜい【定率税】

あらかじめ課税物件・税率・課税標準などを定めて賦課する租税。

⇒てい‐りつ【定率】

ていりつ‐は【停立波】

〔理〕(→)定在波に同じ。

ティリッヒ【Paul Tillich】

ドイツ生れの神学者。アメリカに帰化。宗教的シンボル論を提唱。(1886〜1965)

ていりつ‐ほう【定率法】‥ハフ

〔経〕固定資産の減価償却法の一つ。各期の期首未償却残高に一定の償却率を掛けたものをその会計年度の減価償却費とする。初期に比較的多額の償却費が計上される。逓減残高法。→定額法

⇒てい‐りつ【定率】

広辞苑 ページ 13391 での【○泥の如し】単語。