複数辞典一括検索+![]()

![]()

○手塩に掛けるてしおにかける🔗⭐🔉

○手塩に掛けるてしおにかける

手ずから世話をする。自らめんどうをみて大事に育てる。浄瑠璃、鎌倉三代記「襁褓むつきの内よりこの伯母が手しほにかけてやうやうと取り立ちの愛さかり」。「手塩にかけて育てた子」

⇒て‐しお【手塩】

て‐しか

(「て」は助詞か。完了の助動詞「つ」の連用形とする説もある。「しか」は回想の助動詞「き」の已然形か、また、助動詞「き」の連体形に願望の助詞「か」の付いたものとも。後世テシガと濁音にも)願望の意を表す。…したい。万葉集20「朝なさな上がるひばりになり―」。古今和歌集春「そこともいはぬ旅ねし―」

⇒てしか‐な

⇒てしか‐も

てしかが‐おんせん【弟子屈温泉】‥ヲン‥

北海道東部、釧路支庁弟子屈にある温泉。泉質は塩化物泉。阿寒国立公園の入口に当たる。

てしか‐な

(「てしか」に感動の助詞「な」の付いたもの。テシガナと濁音化した)…たいものだなあ。

⇒て‐しか

デジ‐カメ

デジタル‐カメラの略。

てしか‐も

《助詞》(テシカに詠嘆の助詞モの付いたもの。主に奈良時代に使われた。平安時代以降はテシカナとなる)詠嘆の意を込めた願望を表す。…してしまいたいものだ。万葉集3「なかなかに人にあらずは酒壺になりに―酒に染みなむ」

⇒て‐しか

てしがわら【勅使河原】‥ガハラ

姓氏の一つ。

⇒てしがわら‐そうふう【勅使河原蒼風】

てしがわら‐そうふう【勅使河原蒼風】‥ガハラサウ‥

華道家。大阪生れ。1927年、草月流を創始。彫刻やオブジェにも手を染め、現代美術との交流につとめた。(1900〜1979)

⇒てしがわら【勅使河原】

デシケーター【desiccator】

固体物質を乾燥して保存するのに用いる肉厚のガラス製の密閉容器。その下段に乾燥剤を入れる。

デシケーター

て‐しげ・し【手繁し】

〔形ク〕

度数が多い。手をゆるめない。源平盛衰記21「敵、―・く寄するならば」

でし‐ご【弟子子】

おさない弟子。子供の弟子。また一般に、徒弟。浄瑠璃、菅原伝授手習鑑「―といへばわが子も同然」

て‐しごと【手仕事】

手先でする仕事。手細工の仕事。手工。手わざ。

で‐しごと【出仕事】

外に出かけてする仕事。↔居仕事

て‐した【手下】

①ある人の命令を受けて行動する人。部下。配下。てさき。くみした。「―を使っておどす」

②劣っていること。低級。日葡辞書「テウエ(手上)テジタ」

デジタイザー【digitizer】

位置情報を読み取って入力するための装置。コンピューターへの図形データの入力、NC(数値制御)工作機械の加工データの作成に使用。座標入力装置。

デジタル【digital】

ある量またはデータを、有限桁の数字列(例えば2進数)として表現すること。↔アナログ。

⇒デジタル‐オーディオ‐プレーヤー【digital audio player】

⇒デジタル‐カメラ【digital camera】

⇒デジタル‐けいさんき【デジタル計算機】

⇒デジタル‐しんごう【デジタル信号】

⇒デジタル‐つうしん【デジタル通信】

⇒デジタル‐デバイド【digital divide】

⇒デジタル‐どけい【デジタル時計】

⇒デジタル‐ビデオ【digital video】

⇒デジタル‐ビデオ‐カメラ【digital video camera】

⇒デジタル‐ほうそう【デジタル放送】

デジタル‐オーディオ‐プレーヤー【digital audio player】

デジタル形式で記録された音楽を再生する装置。特に携帯可能なものをいう。携帯音楽プレーヤー。デジタル音楽プレーヤー。DAP

⇒デジタル【digital】

デジタル‐カメラ【digital camera】

静止画像を電子的に記録するビデオ‐カメラ。フィルムの代りにCCDを用いて画像をデジタル信号に変換し、メモリー‐カードなどの記憶装置に記録する。

⇒デジタル【digital】

デジタル‐けいさんき【デジタル計算機】

(digital computer)情報をすべて数で表して処理する計算機。

⇒デジタル【digital】

デジタル‐しんごう【デジタル信号】‥ガウ

0または1のような有限個の記号の組合せで表現される信号。

⇒デジタル【digital】

デジタル‐つうしん【デジタル通信】

情報をすべてデジタル信号として伝送・交換する通信方式。

⇒デジタル【digital】

デジタル‐デバイド【digital divide】

パソコン・インターネットなど情報技術を使う能力の差によって生じる個人間・国家間の経済的格差。情報格差。

⇒デジタル【digital】

デジタル‐どけい【デジタル時計】

時刻を長針・短針によらず、数字で表示する時計。

⇒デジタル【digital】

デジタル‐ビデオ【digital video】

デジタル‐データとして記録された映像。また、デジタル‐ビデオ‐カメラの略。

⇒デジタル【digital】

デジタル‐ビデオ‐カメラ【digital video camera】

映像・音声をデジタル‐データとして記録するビデオ‐カメラ。

⇒デジタル【digital】

デジタル‐ほうそう【デジタル放送】‥ハウ‥

デジタル信号による、ラジオ・テレビ放送。狭義には無線局によるものをいうが、広義にはデジタル信号を用いたケーブル‐テレビジョンによる配信も含む。↔アナログ放送

⇒デジタル【digital】

てし‐でん【勅旨田】

⇒ちょくしでん

でし‐とり【弟子取り】

師が弟子をとること。弟子入りを引き受けること。

て‐じな【手品】

①手なみ。うでまえのほど。今昔物語集25「君と我とがおのおの―を知らむとなり」

②手のさま。手つき。手のふり。浄瑠璃、冥途飛脚「拳けんの―の手も懈たゆく」

③雑芸の一種。種々のしかけで人の目をくらまし、不思議なことをして見せるもの。てづま。奇術。幻術。転じて、考えをめぐらして人をたぶらかす手段。「―の種」「詐欺師の―にひっかかる」

⇒てじな‐し【手品師】

⇒てじな‐つかい【手品遣い】

で‐しな【出しな】

(「しな」は接尾語)出掛ける間際。ちょうど出掛けようとする時。でぎわ。でがけ。「―に電話がかかってきた」

てじな‐し【手品師】

手品を演ずることを業とする人。小金井喜美子、浴泉記「―は、ハンカチイフ、

て‐しげ・し【手繁し】

〔形ク〕

度数が多い。手をゆるめない。源平盛衰記21「敵、―・く寄するならば」

でし‐ご【弟子子】

おさない弟子。子供の弟子。また一般に、徒弟。浄瑠璃、菅原伝授手習鑑「―といへばわが子も同然」

て‐しごと【手仕事】

手先でする仕事。手細工の仕事。手工。手わざ。

で‐しごと【出仕事】

外に出かけてする仕事。↔居仕事

て‐した【手下】

①ある人の命令を受けて行動する人。部下。配下。てさき。くみした。「―を使っておどす」

②劣っていること。低級。日葡辞書「テウエ(手上)テジタ」

デジタイザー【digitizer】

位置情報を読み取って入力するための装置。コンピューターへの図形データの入力、NC(数値制御)工作機械の加工データの作成に使用。座標入力装置。

デジタル【digital】

ある量またはデータを、有限桁の数字列(例えば2進数)として表現すること。↔アナログ。

⇒デジタル‐オーディオ‐プレーヤー【digital audio player】

⇒デジタル‐カメラ【digital camera】

⇒デジタル‐けいさんき【デジタル計算機】

⇒デジタル‐しんごう【デジタル信号】

⇒デジタル‐つうしん【デジタル通信】

⇒デジタル‐デバイド【digital divide】

⇒デジタル‐どけい【デジタル時計】

⇒デジタル‐ビデオ【digital video】

⇒デジタル‐ビデオ‐カメラ【digital video camera】

⇒デジタル‐ほうそう【デジタル放送】

デジタル‐オーディオ‐プレーヤー【digital audio player】

デジタル形式で記録された音楽を再生する装置。特に携帯可能なものをいう。携帯音楽プレーヤー。デジタル音楽プレーヤー。DAP

⇒デジタル【digital】

デジタル‐カメラ【digital camera】

静止画像を電子的に記録するビデオ‐カメラ。フィルムの代りにCCDを用いて画像をデジタル信号に変換し、メモリー‐カードなどの記憶装置に記録する。

⇒デジタル【digital】

デジタル‐けいさんき【デジタル計算機】

(digital computer)情報をすべて数で表して処理する計算機。

⇒デジタル【digital】

デジタル‐しんごう【デジタル信号】‥ガウ

0または1のような有限個の記号の組合せで表現される信号。

⇒デジタル【digital】

デジタル‐つうしん【デジタル通信】

情報をすべてデジタル信号として伝送・交換する通信方式。

⇒デジタル【digital】

デジタル‐デバイド【digital divide】

パソコン・インターネットなど情報技術を使う能力の差によって生じる個人間・国家間の経済的格差。情報格差。

⇒デジタル【digital】

デジタル‐どけい【デジタル時計】

時刻を長針・短針によらず、数字で表示する時計。

⇒デジタル【digital】

デジタル‐ビデオ【digital video】

デジタル‐データとして記録された映像。また、デジタル‐ビデオ‐カメラの略。

⇒デジタル【digital】

デジタル‐ビデオ‐カメラ【digital video camera】

映像・音声をデジタル‐データとして記録するビデオ‐カメラ。

⇒デジタル【digital】

デジタル‐ほうそう【デジタル放送】‥ハウ‥

デジタル信号による、ラジオ・テレビ放送。狭義には無線局によるものをいうが、広義にはデジタル信号を用いたケーブル‐テレビジョンによる配信も含む。↔アナログ放送

⇒デジタル【digital】

てし‐でん【勅旨田】

⇒ちょくしでん

でし‐とり【弟子取り】

師が弟子をとること。弟子入りを引き受けること。

て‐じな【手品】

①手なみ。うでまえのほど。今昔物語集25「君と我とがおのおの―を知らむとなり」

②手のさま。手つき。手のふり。浄瑠璃、冥途飛脚「拳けんの―の手も懈たゆく」

③雑芸の一種。種々のしかけで人の目をくらまし、不思議なことをして見せるもの。てづま。奇術。幻術。転じて、考えをめぐらして人をたぶらかす手段。「―の種」「詐欺師の―にひっかかる」

⇒てじな‐し【手品師】

⇒てじな‐つかい【手品遣い】

で‐しな【出しな】

(「しな」は接尾語)出掛ける間際。ちょうど出掛けようとする時。でぎわ。でがけ。「―に電話がかかってきた」

てじな‐し【手品師】

手品を演ずることを業とする人。小金井喜美子、浴泉記「―は、ハンカチイフ、 とけい、指環などの用あるごとに、必この人に求めたり」

⇒て‐じな【手品】

てじな‐つかい【手品遣い】‥ツカヒ

手品師。

⇒て‐じな【手品】

てじな‐ぶし【手品節】

古浄瑠璃の一派。元禄(1688〜1704)の頃、手品市左衛門が江戸で語った。後の河東節かとうぶしに影響を与えた。

でし‐ぶみ【弟子文】

弟子入りの名簿みょうぶ。

でし‐ぶん【弟子分】

弟子としての地位・身分。

デシベル【decibel】

(A.G.ベルの名に因む。単位ベルの10分の1の意)電力・電圧・電流・エネルギー・圧力および音の強さなどの比を表すのに用いる単位。基準値との比の常用対数の10倍(または20倍)で表す。記号dB

てしま【手島】

姓氏の一つ。

⇒てしま‐とあん【手島堵庵】

てしま【豊島】

姓氏の一つ。

⇒てしま‐やざえもん【豊島弥左衛門】

てじま【手島】

姓氏の一つ。

⇒てじま‐せいいち【手島精一】

でじま【出島】

長崎市南部の町名。1636年(寛永13)ポルトガル商人を置くために造成した約4000坪の扇形埋立地。ポルトガル船渡航禁止後、41年平戸にいたオランダ人を移転させた。鎖国中の日本唯一の貿易地。

て‐じまい【手仕舞】‥ジマヒ

清算取引や信用取引で、売建玉うりたてぎょくと買建玉かいたてぎょくを反対売買や現引げんびき・現渡しにより決済すること。

てしま‐ござ【豊島蓙】

摂津国(大阪府)豊島郡で作られた蓙。酒樽などを包むのに用い、また雨具などにも用いた。てしまむしろ。としまむしろ。猿蓑「ひつかけて行くや雪吹の―」(去来)

てじま‐せいいち【手島精一】

教育家。沼津藩の人。工業教育の開拓・普及に尽力。東京工業学校長・文部省実業教育局長を歴任。徒弟学校・工業学校の創設を提唱。(1849〜1918)

⇒てじま【手島】

てしま‐とあん【手島堵庵】

江戸中期の心学者。名は信。通称、近江屋嘉左衛門。京都の商人。石田梅岩に学び、開悟。心学の普及に尽力。門人に中沢道二どうに・薩埵さった徳軒ら。著「知心弁疑」など多数。(1718〜1786)

⇒てしま【手島】

てしま‐やざえもん【豊島弥左衛門】‥ヱ‥

能楽師。シテ方金剛流。本名、弥平。広島市生れ。ワキ方豊島一松の長男。金剛謹之輔に師事。主に関西で活動。(1899〜1978)

⇒てしま【豊島】

て‐じめ【手締め】

事の決着を祝って行うそろいの拍手。一本締め・三本締めなど。

て‐しゃ【手者】

(テジャとも)

①技芸または武芸に熟達した人。巧者。てきき。達人。手達者。西鶴諸国ばなし「いかなる―もだますにはと」

②文字を上手に書く人。てかき。手師。

て‐じゃく【手酌】

自分でつぎながら酒を飲むこと。

でしゃ‐ばり【出しゃばり】

でしゃばること。また、その人。江見水蔭、船頭大将「我其役に当らむと名乗り出るは一人もあらざりけり、―好きの壮六も扣ひかえぬ」

でしゃ‐ば・る【出しゃばる】

〔自五〕

出るべきでない場合に、さしでる。ですぎる。「他人のことに―・るな」

デジャ‐ビュ【déjà vu フランス】

〔心〕それまでに一度も経験したことがないのに、かつて経験したことがあるように感ずること。既視感。既視体験。

て‐しゅ【手酒】

手づくりの酒。てざけ。狂言、木六駄「これは―でござる」

て‐じゅず【手数珠】

手くびに掛ける短いじゅず。

て‐しゅび【手首尾】

ぐあい。首尾。浄瑠璃、傾城八花がた「どうやら―悪さうにこそこそと帰りしが」

て‐じゅん【手順】

手をつける順序。物事をする順序。だんどり。「―を踏む」「―通りに運ぶ」

て‐しょう【手性】‥シヤウ

手仕事の巧拙のたち。「―がいい」

て‐しょう【手証】

実際の証拠。錦之裏「―も見ねえ事が、なんといはれるものか」

て‐じょう【手錠】‥ヂヤウ

(「手鎖」とも書く)

①犯人などの両手にはめ、錠をおろし、手のはたらかないようにする鉄製の腕輪。てがね。てぐさり。「―をかける」

②江戸時代に庶民に科した刑の一種。罪の軽重によって30日・50日・100日と定めて手錠をかけ、100日のものは隔日、50日以下のものは5日ごとにその錠を検査した。

でしょ‐うデセウ

(助動詞デスの未然形に助動詞ウの付いた語)体言または用言の終止形に付き、推量の意を表す。「だろう」の丁寧な言い方。「明日は雨が降る―」

て‐しょうぎ【手将棋】‥シヤウ‥

(→)力将棋に同じ。

て‐じょうぶ【手丈夫】‥ヂヤウ‥

①つくりのしっかりしていること。

②てがたいこと。確かなこと。

て‐しょく【手燭】

室内携帯用の小形の蝋燭ろうそく立て。多く柄えがある。小灯ことぼし。手とぼし。手灯台。

⇒てしょく‐いし【手燭石】

て‐しょく【手職】

(テジョクとも)

①手さきを使ってする職業。また、その技術。

②手馴れた職業。

で‐しょく【出職】

他に出かけて行って、そこで仕事をする職業。左官・屋根職・庭師の類。↔居職いじょく

てしょく‐いし【手燭石】

茶庭の手水鉢ちょうずばちの向かって左側に、湯桶ゆとう石と相対して据える石。手燭をのせるから名づける。灯台石。

⇒て‐しょく【手燭】

テジョン【大田】

(Taejŏn)韓国西部の都市。忠清南道の道庁所在地。広域市として自治制が敷かれている。京釜線・湖南線の分岐点にあり交通の要衝として発達、各種産業も盛ん。人口146万3千(2003)。

で‐じり【出尻】

尻の出張っていること。また、その尻。でっちり。

デシリットル【décilitre フランス】

体積の単位。1リットルの10分の1。記号dl

て‐しろ【手代】

かわって仕事をすること。また、その人。代理。手がわり。

で‐じろ【出城】

本城の周辺に築いた城。枝城えだじろ。〈日葡辞書〉

デ‐シン

クレープ‐デ‐シンの略。

て‐しんごう【手信号】‥ガウ

信号機の代りに、人の手または旗・灯火によって列車・車両に示す信号。

テス【Tess】

(Tess of the D'Urbervilles)ハーディーの小説。1891年刊。貧しい農民の娘テスが放蕩者のアレック=ダーバヴィルと牧師の息子エンジェル=クレアとの板ばさみとなり、ついには殺人を犯して断頭台に上る恋の物語。

です

〔助動〕

(「で候そう」の約とも、「でござります」の転ともいう。[活用]でしょ/でし/です/です/○/○)体言や体言に準ずる語句、一部の助詞に付いて、指定の意を表す。室町時代から例がある。江戸時代は、主に花柳界の人、医者、職人の言葉で、江戸末期・明治以後に一般化した。現代語で「行くです」「来たです」「見ますです」という言い方もまれに見られるが一般的でない。「面白いです」のような形容詞に付いた言い方は、昭和10年代までは由緒のないものとされたが、現代は正しいものと認められている。

①尊大な感じを伴い、指定の意を表す。狂言などで、主に大名・山伏などの名乗りなどに使った。…である。狂言、祢宜山伏「これは出羽の羽黒山より出たる駈出の山伏です」

②丁寧の意味をこめ、指定の意を表す。人情本、春色江戸紫「マア何時頃でせう」。滑稽本、人心覗機関のぞきからくり「医者か飛脚か我ながらげせぬです」。「去年の事でした」「本日は晴天です」

③(「…のです」の形で)理由・根拠等を丁寧に説く。「すぐに実行したのがいいのです」

→でえす→でえんす

で‐ず【出洲】

洲のつき出たところ。砂嘴さし。

でず‐いらず【出ず入らず】

出入・損得・過不足のないこと。ちょうどよいこと。ぴったりであること。浄瑠璃、冥途飛脚「紋羽二重も―」

でず‐いり【手数入り】

(「でず」はわざの意)横綱の土俵入り。塵手水ちりちょうずと、三段がまえと、四股しことから成り、不知火しらぬい型と雲竜型とがある。

て‐すう【手数】

(→)「てかず」に同じ。「―がかかる」

⇒てすう‐りょう【手数料】

てすう‐りょう【手数料】‥レウ

他人の求めに応じてした一定の行為の報酬として受け取る金銭。

⇒て‐すう【手数】

て‐ず‐から【手ずから】‥ヅ‥

〔副〕

(ズの歴史的仮名遣ツは格助詞。カラは助詞「から」と同源。→から)

①直接自分の手を使って。自分の手で。伊勢物語「うへのきぬを洗ひて―張りけり」。「―植えた樹」

②みずから。自身で。源氏物語若菜下「御しつらひをも、立ち居、御―御覧じ入れ」

⇒てずから‐みずから【手ずから自ら】

です‐から

〔接続〕

(「だから」の丁寧な言い方)そういうわけで。それゆえ。

てずから‐みずから【手ずから自ら】‥ヅ‥ミヅカラ

自分で直接に手を下して。宇治拾遺物語15「下人どもにもいとなませず夫婦―してめさせけり」

⇒て‐ず‐から【手ずから】

て‐すき【手隙・手透き】

仕事がなくてひまなこと。てあき。「―になる」「―の時に手伝う」

て‐すき【手漉き】

紙を手ですくこと。また、そのすいた紙。

で‐すぎ【出過ぎ】

ですぎること。

⇒ですぎ‐もの【出過ぎ者】

で‐ずき【出好き】

外出がすきなこと。また、その人。「―な性分」

ですぎ‐もの【出過ぎ者】

自分の分ぶんをこえた言動をする人。でしゃばり。

⇒で‐すぎ【出過ぎ】

で‐す・ぎる【出過ぎる】

〔自上一〕[文]です・ぐ(上二)

①度を越えて出る。「袖が―・ぎる」「茶が―・ぎる」

②分をこえた言動をする。さしでがましい言動をする。出しゃばる。「―・ぎたまねをする」

デスク【desk】

①つくえ。事務机。

②新聞社やテレビ局などで、記事の取材・編集を指揮する者。

⇒デスク‐セット【desk set】

⇒デスク‐トップ【desktop】

⇒デスクトップ‐パブリッシング【desktop publishing】

⇒デスク‐プラン【desk plan】

⇒デスク‐ワーク【desk work】

デスク‐セット【desk set】

①机上用のペン立てなど文房具の一揃い。

②デスクを中心に椅子・本棚などの一揃い。

⇒デスク【desk】

デスク‐トップ【desktop】

①机の上。机上用。特に、卓上型のワープロやコンピューターにいう。

②GUIを採用したオペレーティング‐システムで、ファイルの操作やアプリケーション‐ソフトの起動などを行う画面。プログラムやフォルダーのアイコン・ウィンドーなどが配置される。

⇒デスク【desk】

デスクトップ‐パブリッシング【desktop publishing】

(→)DTPに同じ。

⇒デスク【desk】

デスク‐プラン【desk plan】

机上プランのこと。

⇒デスク【desk】

デスク‐ワーク【desk work】

机上でする仕事。事務・勉強・執筆など。

⇒デスク【desk】

て‐すさび【手遊び】

てあそび。てなぐさみ。てすさみ。栄華物語本雫「年頃この姫君の御―に書き給へりける御経」

て‐ずさみ【手遊み】

(→)「てすさび」に同じ。宇治拾遺物語13「―に節のもとを指にて板敷におしあてて」

て‐すじ【手筋】‥スヂ

①手のひらに現れた筋。

②文字・絵画・技芸などの天分。また、門人として伝えた技量。弟子筋。日本永代蔵2「鼓は生田与右衛門の―」。「―がいい」

③てだて。手段。方法。歌舞伎、五大力恋緘「拙者方にも―もござれば」

④関係あること。また、その人。関係する方面。むき。浮世草子、好色敗毒散「是はいづくの―より漏れ聞えし事ぞと」

⑤世話を頼む人。つて。てづる。日本永代蔵4「上方にのぼり、―を頼み」

⑥囲碁や将棋などで、その局面での有効な着手や指し手。

⑦(取引用語)売手または買手の種類。

テスター【tester】

回路の電流・電圧・抵抗を簡便に測定する小型の計器。回路計。

です‐たい【です体】

口語文体の一つ。文末の指定表現に「です」を用いるもの。丁寧な文体で、話しことばのほか手紙・児童文学など相手に語りかける形の文章に用いる。「です」以外の部分には「ます」を用いるので「ですます体」とも。敬体。

テスタメント【Testament】

(遺言ゆいごん・契約の意)聖書。

て‐ずつ‥ヅツ

へた。拙劣。不器用。紫式部日記「いと―に浅ましく侍り」

⇒てずつ‐ずきん【てづつ頭巾】

てずつ‐ずきん【てづつ頭巾】‥ヅツヅ‥

手縫いの不細工な頭巾。不出来な頭巾。

⇒て‐ずつ

で‐ずっぱり【出突っ張り】‥ヅ‥

芝居などで、同じ人がどの出し物(幕)にも出演していること。転じて、一般に、ある期間出つづけること。

デ‐ステイル【De Stijl オランダ】

(「様式」の意)ドゥースブルフ(T. van Doesburg1883〜1931)が1917年に創刊したオランダの雑誌。また、それに拠る芸術家グループの活動。建築・絵画・デザインなど造形領域の一体化を主張。→モンドリアン

テスト【test】

①試験。検査。特に、学力試験。「心理―」「読解力を―する」

②一般に、考えたことや試作品などを実際に試してみること。

⇒テスト‐ケース【test case】

⇒テスト‐こよう【テスト雇用】

⇒テスト‐ドライバー【test driver】

⇒テスト‐パイロット【test pilot】

⇒テスト‐パターン【test pattern】

⇒テスト‐ピース【test piece】

⇒テスト‐マッチ【test match】

テスト‐ケース【test case】

①判例となるべき訴訟事件。

②先例となるような、試験的な試み。

⇒テスト【test】

テスト‐こよう【テスト雇用】

試験的に有期雇用で勤務を始め、その後労使の条件が合致すれば本採用に移行する雇用制度。トライアル雇用。

⇒テスト【test】

テストステロン【testosterone】

精巣間質細胞で生成されるステロイド‐ホルモン。男性ホルモンの主なもの。

テスト‐ドライバー【test driver】

自動車の開発・改良のため、試験運転をするドライバー。

⇒テスト【test】

テスト‐パイロット【test pilot】

試験飛行の操縦者。

⇒テスト【test】

テスト‐パターン【test pattern】

テレビ受像機で、画像の質を検査・調整するため、番組に先立って放送される幾何学的図形。

⇒テスト【test】

テスト‐ピース【test piece】

試験片。

⇒テスト【test】

テスト‐マッチ【test match】

①練習試合。親善試合。

②ラグビー・クリケットで、各国の代表チームが対戦する試合。

⇒テスト【test】

デスノス【Robert Desnos】

フランスの詩人。シュールレアリスムの詩人として出発し、1930年頃から伝統的形式に戻った。詩集「喪のための喪」など。(1900〜1945)

デスピオ【Charles Despiau】

フランスの彫刻家。ロダンの助手、のち独自の古典的作風を創出。(1874〜1946)

デスペレート【desperate】

絶望的。自暴自棄のさま。

デスポット【despot】

専制君主。圧制者。

デスポティズム【despotism】

専制。専制政治。

デス‐マスク【death mask】

死者の顔から型をとって作る顔面の像。死面。

ですます‐たい【ですます体】

(→)「です体」に同じ。

デス‐マッチ

(和製語death match)

①格技で、時間制限を設けず勝負のつくまで行う試合。

②生死をかけるほどの戦い。死力を尽くした試合。死闘。

で‐すみ【出角・出隅】

二つの壁・板などが出会う所の出っぱった角。↔入角いりすみ

て‐ずもう【手相撲】‥ズマフ

うでずもう。うでおし。

デスモスティルス【Desmostylus ラテン】

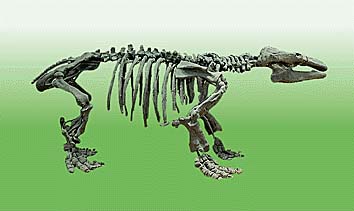

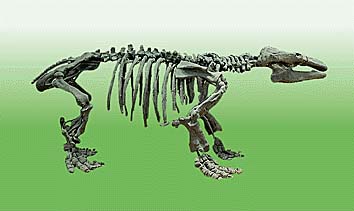

第三紀中新世に北太平洋沿岸に生息した半海生の化石哺乳類。丸い柱を束ねたような形の臼歯をもつ束柱目を代表する種類。体長約3メートル。大きな頭骨をもつ。食性はよくわかっていない。北海道や岐阜県、米国カリフォルニア州などで化石が多く発見されている。

デスモスティルス

提供:国立科学博物館

とけい、指環などの用あるごとに、必この人に求めたり」

⇒て‐じな【手品】

てじな‐つかい【手品遣い】‥ツカヒ

手品師。

⇒て‐じな【手品】

てじな‐ぶし【手品節】

古浄瑠璃の一派。元禄(1688〜1704)の頃、手品市左衛門が江戸で語った。後の河東節かとうぶしに影響を与えた。

でし‐ぶみ【弟子文】

弟子入りの名簿みょうぶ。

でし‐ぶん【弟子分】

弟子としての地位・身分。

デシベル【decibel】

(A.G.ベルの名に因む。単位ベルの10分の1の意)電力・電圧・電流・エネルギー・圧力および音の強さなどの比を表すのに用いる単位。基準値との比の常用対数の10倍(または20倍)で表す。記号dB

てしま【手島】

姓氏の一つ。

⇒てしま‐とあん【手島堵庵】

てしま【豊島】

姓氏の一つ。

⇒てしま‐やざえもん【豊島弥左衛門】

てじま【手島】

姓氏の一つ。

⇒てじま‐せいいち【手島精一】

でじま【出島】

長崎市南部の町名。1636年(寛永13)ポルトガル商人を置くために造成した約4000坪の扇形埋立地。ポルトガル船渡航禁止後、41年平戸にいたオランダ人を移転させた。鎖国中の日本唯一の貿易地。

て‐じまい【手仕舞】‥ジマヒ

清算取引や信用取引で、売建玉うりたてぎょくと買建玉かいたてぎょくを反対売買や現引げんびき・現渡しにより決済すること。

てしま‐ござ【豊島蓙】

摂津国(大阪府)豊島郡で作られた蓙。酒樽などを包むのに用い、また雨具などにも用いた。てしまむしろ。としまむしろ。猿蓑「ひつかけて行くや雪吹の―」(去来)

てじま‐せいいち【手島精一】

教育家。沼津藩の人。工業教育の開拓・普及に尽力。東京工業学校長・文部省実業教育局長を歴任。徒弟学校・工業学校の創設を提唱。(1849〜1918)

⇒てじま【手島】

てしま‐とあん【手島堵庵】

江戸中期の心学者。名は信。通称、近江屋嘉左衛門。京都の商人。石田梅岩に学び、開悟。心学の普及に尽力。門人に中沢道二どうに・薩埵さった徳軒ら。著「知心弁疑」など多数。(1718〜1786)

⇒てしま【手島】

てしま‐やざえもん【豊島弥左衛門】‥ヱ‥

能楽師。シテ方金剛流。本名、弥平。広島市生れ。ワキ方豊島一松の長男。金剛謹之輔に師事。主に関西で活動。(1899〜1978)

⇒てしま【豊島】

て‐じめ【手締め】

事の決着を祝って行うそろいの拍手。一本締め・三本締めなど。

て‐しゃ【手者】

(テジャとも)

①技芸または武芸に熟達した人。巧者。てきき。達人。手達者。西鶴諸国ばなし「いかなる―もだますにはと」

②文字を上手に書く人。てかき。手師。

て‐じゃく【手酌】

自分でつぎながら酒を飲むこと。

でしゃ‐ばり【出しゃばり】

でしゃばること。また、その人。江見水蔭、船頭大将「我其役に当らむと名乗り出るは一人もあらざりけり、―好きの壮六も扣ひかえぬ」

でしゃ‐ば・る【出しゃばる】

〔自五〕

出るべきでない場合に、さしでる。ですぎる。「他人のことに―・るな」

デジャ‐ビュ【déjà vu フランス】

〔心〕それまでに一度も経験したことがないのに、かつて経験したことがあるように感ずること。既視感。既視体験。

て‐しゅ【手酒】

手づくりの酒。てざけ。狂言、木六駄「これは―でござる」

て‐じゅず【手数珠】

手くびに掛ける短いじゅず。

て‐しゅび【手首尾】

ぐあい。首尾。浄瑠璃、傾城八花がた「どうやら―悪さうにこそこそと帰りしが」

て‐じゅん【手順】

手をつける順序。物事をする順序。だんどり。「―を踏む」「―通りに運ぶ」

て‐しょう【手性】‥シヤウ

手仕事の巧拙のたち。「―がいい」

て‐しょう【手証】

実際の証拠。錦之裏「―も見ねえ事が、なんといはれるものか」

て‐じょう【手錠】‥ヂヤウ

(「手鎖」とも書く)

①犯人などの両手にはめ、錠をおろし、手のはたらかないようにする鉄製の腕輪。てがね。てぐさり。「―をかける」

②江戸時代に庶民に科した刑の一種。罪の軽重によって30日・50日・100日と定めて手錠をかけ、100日のものは隔日、50日以下のものは5日ごとにその錠を検査した。

でしょ‐うデセウ

(助動詞デスの未然形に助動詞ウの付いた語)体言または用言の終止形に付き、推量の意を表す。「だろう」の丁寧な言い方。「明日は雨が降る―」

て‐しょうぎ【手将棋】‥シヤウ‥

(→)力将棋に同じ。

て‐じょうぶ【手丈夫】‥ヂヤウ‥

①つくりのしっかりしていること。

②てがたいこと。確かなこと。

て‐しょく【手燭】

室内携帯用の小形の蝋燭ろうそく立て。多く柄えがある。小灯ことぼし。手とぼし。手灯台。

⇒てしょく‐いし【手燭石】

て‐しょく【手職】

(テジョクとも)

①手さきを使ってする職業。また、その技術。

②手馴れた職業。

で‐しょく【出職】

他に出かけて行って、そこで仕事をする職業。左官・屋根職・庭師の類。↔居職いじょく

てしょく‐いし【手燭石】

茶庭の手水鉢ちょうずばちの向かって左側に、湯桶ゆとう石と相対して据える石。手燭をのせるから名づける。灯台石。

⇒て‐しょく【手燭】

テジョン【大田】

(Taejŏn)韓国西部の都市。忠清南道の道庁所在地。広域市として自治制が敷かれている。京釜線・湖南線の分岐点にあり交通の要衝として発達、各種産業も盛ん。人口146万3千(2003)。

で‐じり【出尻】

尻の出張っていること。また、その尻。でっちり。

デシリットル【décilitre フランス】

体積の単位。1リットルの10分の1。記号dl

て‐しろ【手代】

かわって仕事をすること。また、その人。代理。手がわり。

で‐じろ【出城】

本城の周辺に築いた城。枝城えだじろ。〈日葡辞書〉

デ‐シン

クレープ‐デ‐シンの略。

て‐しんごう【手信号】‥ガウ

信号機の代りに、人の手または旗・灯火によって列車・車両に示す信号。

テス【Tess】

(Tess of the D'Urbervilles)ハーディーの小説。1891年刊。貧しい農民の娘テスが放蕩者のアレック=ダーバヴィルと牧師の息子エンジェル=クレアとの板ばさみとなり、ついには殺人を犯して断頭台に上る恋の物語。

です

〔助動〕

(「で候そう」の約とも、「でござります」の転ともいう。[活用]でしょ/でし/です/です/○/○)体言や体言に準ずる語句、一部の助詞に付いて、指定の意を表す。室町時代から例がある。江戸時代は、主に花柳界の人、医者、職人の言葉で、江戸末期・明治以後に一般化した。現代語で「行くです」「来たです」「見ますです」という言い方もまれに見られるが一般的でない。「面白いです」のような形容詞に付いた言い方は、昭和10年代までは由緒のないものとされたが、現代は正しいものと認められている。

①尊大な感じを伴い、指定の意を表す。狂言などで、主に大名・山伏などの名乗りなどに使った。…である。狂言、祢宜山伏「これは出羽の羽黒山より出たる駈出の山伏です」

②丁寧の意味をこめ、指定の意を表す。人情本、春色江戸紫「マア何時頃でせう」。滑稽本、人心覗機関のぞきからくり「医者か飛脚か我ながらげせぬです」。「去年の事でした」「本日は晴天です」

③(「…のです」の形で)理由・根拠等を丁寧に説く。「すぐに実行したのがいいのです」

→でえす→でえんす

で‐ず【出洲】

洲のつき出たところ。砂嘴さし。

でず‐いらず【出ず入らず】

出入・損得・過不足のないこと。ちょうどよいこと。ぴったりであること。浄瑠璃、冥途飛脚「紋羽二重も―」

でず‐いり【手数入り】

(「でず」はわざの意)横綱の土俵入り。塵手水ちりちょうずと、三段がまえと、四股しことから成り、不知火しらぬい型と雲竜型とがある。

て‐すう【手数】

(→)「てかず」に同じ。「―がかかる」

⇒てすう‐りょう【手数料】

てすう‐りょう【手数料】‥レウ

他人の求めに応じてした一定の行為の報酬として受け取る金銭。

⇒て‐すう【手数】

て‐ず‐から【手ずから】‥ヅ‥

〔副〕

(ズの歴史的仮名遣ツは格助詞。カラは助詞「から」と同源。→から)

①直接自分の手を使って。自分の手で。伊勢物語「うへのきぬを洗ひて―張りけり」。「―植えた樹」

②みずから。自身で。源氏物語若菜下「御しつらひをも、立ち居、御―御覧じ入れ」

⇒てずから‐みずから【手ずから自ら】

です‐から

〔接続〕

(「だから」の丁寧な言い方)そういうわけで。それゆえ。

てずから‐みずから【手ずから自ら】‥ヅ‥ミヅカラ

自分で直接に手を下して。宇治拾遺物語15「下人どもにもいとなませず夫婦―してめさせけり」

⇒て‐ず‐から【手ずから】

て‐すき【手隙・手透き】

仕事がなくてひまなこと。てあき。「―になる」「―の時に手伝う」

て‐すき【手漉き】

紙を手ですくこと。また、そのすいた紙。

で‐すぎ【出過ぎ】

ですぎること。

⇒ですぎ‐もの【出過ぎ者】

で‐ずき【出好き】

外出がすきなこと。また、その人。「―な性分」

ですぎ‐もの【出過ぎ者】

自分の分ぶんをこえた言動をする人。でしゃばり。

⇒で‐すぎ【出過ぎ】

で‐す・ぎる【出過ぎる】

〔自上一〕[文]です・ぐ(上二)

①度を越えて出る。「袖が―・ぎる」「茶が―・ぎる」

②分をこえた言動をする。さしでがましい言動をする。出しゃばる。「―・ぎたまねをする」

デスク【desk】

①つくえ。事務机。

②新聞社やテレビ局などで、記事の取材・編集を指揮する者。

⇒デスク‐セット【desk set】

⇒デスク‐トップ【desktop】

⇒デスクトップ‐パブリッシング【desktop publishing】

⇒デスク‐プラン【desk plan】

⇒デスク‐ワーク【desk work】

デスク‐セット【desk set】

①机上用のペン立てなど文房具の一揃い。

②デスクを中心に椅子・本棚などの一揃い。

⇒デスク【desk】

デスク‐トップ【desktop】

①机の上。机上用。特に、卓上型のワープロやコンピューターにいう。

②GUIを採用したオペレーティング‐システムで、ファイルの操作やアプリケーション‐ソフトの起動などを行う画面。プログラムやフォルダーのアイコン・ウィンドーなどが配置される。

⇒デスク【desk】

デスクトップ‐パブリッシング【desktop publishing】

(→)DTPに同じ。

⇒デスク【desk】

デスク‐プラン【desk plan】

机上プランのこと。

⇒デスク【desk】

デスク‐ワーク【desk work】

机上でする仕事。事務・勉強・執筆など。

⇒デスク【desk】

て‐すさび【手遊び】

てあそび。てなぐさみ。てすさみ。栄華物語本雫「年頃この姫君の御―に書き給へりける御経」

て‐ずさみ【手遊み】

(→)「てすさび」に同じ。宇治拾遺物語13「―に節のもとを指にて板敷におしあてて」

て‐すじ【手筋】‥スヂ

①手のひらに現れた筋。

②文字・絵画・技芸などの天分。また、門人として伝えた技量。弟子筋。日本永代蔵2「鼓は生田与右衛門の―」。「―がいい」

③てだて。手段。方法。歌舞伎、五大力恋緘「拙者方にも―もござれば」

④関係あること。また、その人。関係する方面。むき。浮世草子、好色敗毒散「是はいづくの―より漏れ聞えし事ぞと」

⑤世話を頼む人。つて。てづる。日本永代蔵4「上方にのぼり、―を頼み」

⑥囲碁や将棋などで、その局面での有効な着手や指し手。

⑦(取引用語)売手または買手の種類。

テスター【tester】

回路の電流・電圧・抵抗を簡便に測定する小型の計器。回路計。

です‐たい【です体】

口語文体の一つ。文末の指定表現に「です」を用いるもの。丁寧な文体で、話しことばのほか手紙・児童文学など相手に語りかける形の文章に用いる。「です」以外の部分には「ます」を用いるので「ですます体」とも。敬体。

テスタメント【Testament】

(遺言ゆいごん・契約の意)聖書。

て‐ずつ‥ヅツ

へた。拙劣。不器用。紫式部日記「いと―に浅ましく侍り」

⇒てずつ‐ずきん【てづつ頭巾】

てずつ‐ずきん【てづつ頭巾】‥ヅツヅ‥

手縫いの不細工な頭巾。不出来な頭巾。

⇒て‐ずつ

で‐ずっぱり【出突っ張り】‥ヅ‥

芝居などで、同じ人がどの出し物(幕)にも出演していること。転じて、一般に、ある期間出つづけること。

デ‐ステイル【De Stijl オランダ】

(「様式」の意)ドゥースブルフ(T. van Doesburg1883〜1931)が1917年に創刊したオランダの雑誌。また、それに拠る芸術家グループの活動。建築・絵画・デザインなど造形領域の一体化を主張。→モンドリアン

テスト【test】

①試験。検査。特に、学力試験。「心理―」「読解力を―する」

②一般に、考えたことや試作品などを実際に試してみること。

⇒テスト‐ケース【test case】

⇒テスト‐こよう【テスト雇用】

⇒テスト‐ドライバー【test driver】

⇒テスト‐パイロット【test pilot】

⇒テスト‐パターン【test pattern】

⇒テスト‐ピース【test piece】

⇒テスト‐マッチ【test match】

テスト‐ケース【test case】

①判例となるべき訴訟事件。

②先例となるような、試験的な試み。

⇒テスト【test】

テスト‐こよう【テスト雇用】

試験的に有期雇用で勤務を始め、その後労使の条件が合致すれば本採用に移行する雇用制度。トライアル雇用。

⇒テスト【test】

テストステロン【testosterone】

精巣間質細胞で生成されるステロイド‐ホルモン。男性ホルモンの主なもの。

テスト‐ドライバー【test driver】

自動車の開発・改良のため、試験運転をするドライバー。

⇒テスト【test】

テスト‐パイロット【test pilot】

試験飛行の操縦者。

⇒テスト【test】

テスト‐パターン【test pattern】

テレビ受像機で、画像の質を検査・調整するため、番組に先立って放送される幾何学的図形。

⇒テスト【test】

テスト‐ピース【test piece】

試験片。

⇒テスト【test】

テスト‐マッチ【test match】

①練習試合。親善試合。

②ラグビー・クリケットで、各国の代表チームが対戦する試合。

⇒テスト【test】

デスノス【Robert Desnos】

フランスの詩人。シュールレアリスムの詩人として出発し、1930年頃から伝統的形式に戻った。詩集「喪のための喪」など。(1900〜1945)

デスピオ【Charles Despiau】

フランスの彫刻家。ロダンの助手、のち独自の古典的作風を創出。(1874〜1946)

デスペレート【desperate】

絶望的。自暴自棄のさま。

デスポット【despot】

専制君主。圧制者。

デスポティズム【despotism】

専制。専制政治。

デス‐マスク【death mask】

死者の顔から型をとって作る顔面の像。死面。

ですます‐たい【ですます体】

(→)「です体」に同じ。

デス‐マッチ

(和製語death match)

①格技で、時間制限を設けず勝負のつくまで行う試合。

②生死をかけるほどの戦い。死力を尽くした試合。死闘。

で‐すみ【出角・出隅】

二つの壁・板などが出会う所の出っぱった角。↔入角いりすみ

て‐ずもう【手相撲】‥ズマフ

うでずもう。うでおし。

デスモスティルス【Desmostylus ラテン】

第三紀中新世に北太平洋沿岸に生息した半海生の化石哺乳類。丸い柱を束ねたような形の臼歯をもつ束柱目を代表する種類。体長約3メートル。大きな頭骨をもつ。食性はよくわかっていない。北海道や岐阜県、米国カリフォルニア州などで化石が多く発見されている。

デスモスティルス

提供:国立科学博物館

デスモソーム【desmosome】

細胞結合装置の一つ。動物の上皮細胞などに見られ、細胞間の結合の強さを高める。接着斑。

テスラ【Nikola Tesla】

クロアチア生れのアメリカの電気工学者。電力輸送・無線通信に貢献。交流発電機・テスラ変圧器の創案者。(1856〜1943)

テスラ【tesla】

(N.テスラの名に因む)磁束密度の単位。国際単位系の組立単位の一つ。1テスラは1ウェーバ毎平方メートルで、1万ガウスに等しい。記号T

て‐すり【手摺・勾欄】

①(すがって、手で摺るからいう)階段・橋・廊下などの縁に、腰の高さに渡した横木。欄干。

②(テズリ・デスリとも)人形浄瑠璃の舞台前面に設けた、3段になったしきり。人形遣いの腰から下を隠し、人形が地上や座敷に立居するように見せる。転じて、その人形芝居・人形遣いのこと。

⇒てすり‐ぶたい【手摺舞台】

て‐ずり【手刷】

①木版を刷毛はけと馬楝ばれんとを用いて手によって1枚ずつ刷る刷り方。また、そのすりもの。

②印刷機を手で操作して印刷すること。また、その印刷物。↔機械刷

てすり‐あしすり【手摺り足摺り】

①手や足をこすってくやしがるさま。また、もどかしがるさま。

②ひたすらあやまるさま。

てすり‐ぶたい【手摺舞台】

手摺2のある舞台。人形浄瑠璃芝居の舞台。

⇒て‐すり【手摺・勾欄】

て‐ずれ【手擦れ】

手があたってすれること。また、そのすれた所。

て‐せい【手製】

手ずから製すること。また、そのもの。てづくり。「―のセーター」

て‐ぜい【手勢】

手下の兵卒。配下の軍勢。平家物語7「―三十騎ばかりで都へひつかへす」。「―を率いる」

テセウス【Thēseus】

ギリシア神話で、アテナイの英雄。クレタ島の迷宮に怪獣ミノタウロスを討つなど、ヘラクレスに劣らぬ数々の冒険をして功績をたて、のちアテナイの王となり、アッティカを統一したという。

デセール【dessert フランス】

①(→)デザートに同じ。

②上等のビスケットの一種。デセル。

て‐ぜま【手狭】

家や部屋などが、使用するのに狭いこと。「家が―になる」「―な書斎」

て‐ぜま・い【手狭い】

〔形〕[文]てぜま・し(ク)

てぜまである。場所などが狭い。

て‐ぜめ【手攻め】

てきびしく攻め寄せること。

て‐せん【手銭】

自分の金銭。みぜに。

で‐せん【出銭】

支出される金銭。出費。

て‐せんじ【手煎じ】

①自分で茶を煎じること。昔話稲妻表紙「―を心ばかりのもてなしにて」

②自ら炊事すること。おちぶれて奉公人もおけない生活。西鶴織留2「身の裸になる事はさておき、後には―すること」

③めかけ。囲われ女。浄瑠璃、松風村雨束帯鑑「是は都の月ぎりに隠しおかれし―や」

て‐そう【手相】‥サウ

運勢が現れるという、手のひらの手筋・形状などの形相。「―に出る」「―見」「長寿の―」

⇒てそう‐がく【手相学】

て‐そう【て候】‥サウ

(接続助詞テにサウ(候)の付いた語。鎌倉時代から行われ、室町時代には会話に盛んに用いられた)

①…ております。…ています。史記抄「むすめを一人もつ―をまゐらせう」

②…ました。平家物語9「いけずき給はらせ給ひ―な」

で‐そう【で候】‥サウ

(助詞デにサウ(候)の付いた語)…でございます。史記抄「是は智伯が頭―」

てそう‐がく【手相学】‥サウ‥

手と性格および体質との関係を研究する学問。

⇒て‐そう【手相】

て‐そそぶり

(→)「てそぼり」に同じ。

て‐そだて【手育て】

わが手一つで育てること。

て‐ぞなえ【手備え】‥ゾナヘ

大将の手許にそなえる兵。旗本。

て‐そぼくり

(→)「てそぼり」に同じ。

て‐そぼり

手でものをいじること。てなぐさみ。てあそび。私可多咄「御前の猿の―するを見て」

て‐ぞめ【手染】

手ずから染めること。また、その染めたもの。万葉集7「河内女の―の糸をくり返し」

で‐ぞめ【出初め】

①初めて出ること。新年に初めて出ること。

②出初式の略。〈[季]新年〉

⇒でぞめ‐しき【出初式】

でぞめ‐しき【出初式】

新年に消防士が初めて出揃って、消防動作の型などを演ずる儀式。はつで。

⇒で‐ぞめ【出初め】

で‐そろ・う【出揃う】‥ソロフ

〔自五〕

残らず出る。欠けるものなく全部がその場にあらわれる。「候補者が―・う」「証拠が―・う」

てだ

(沖縄地方で)

①太陽。

②地域の支配者である按司あんじを讃えて呼ぶ語。

て‐だい【手代】

①江戸初期以来、郡代・代官・奉行などによって町人・百姓の中から採用され、収税その他の事務を助けた小吏。→手付てつき。

②頭かしらに立つ人の代理をなす者。江戸時代の商家では番頭と丁稚でっちとの中間に位する身分の奉公人。

て‐だいまつ【手松明】

手に持つ小さい松明。〈日葡辞書〉

て‐だか【手鷹】

手飼いの鷹。大和物語「二なうおぼして御―にし給ひけり」

⇒てだか‐し【手鷹師】

てだか‐し【手鷹師】

江戸幕府の職名。鷹匠頭たかじょうがしらの配下に属して鷹の飼養をつかさどった。

⇒て‐だか【手鷹】

てだがみ

(「手竹箕」か)塵取ちりとりのこと。

で‐たがり【出たがり】

人目に立つところに出て行きたがること。また、そのような人。「―屋」

て‐だし【手出し】

①手を出すこと。物事に関係すること。「株に―する」

②最初にしかけること。相手に争いをしかけること。日葡辞書「テダシヲスル」

③はたから要らぬ世話をやくこと。「余計な―はするな」

⇒手出し十層倍

で‐だし【出出し】

出はじめ。物事のしはじめ。「―でしくじる」

デスモソーム【desmosome】

細胞結合装置の一つ。動物の上皮細胞などに見られ、細胞間の結合の強さを高める。接着斑。

テスラ【Nikola Tesla】

クロアチア生れのアメリカの電気工学者。電力輸送・無線通信に貢献。交流発電機・テスラ変圧器の創案者。(1856〜1943)

テスラ【tesla】

(N.テスラの名に因む)磁束密度の単位。国際単位系の組立単位の一つ。1テスラは1ウェーバ毎平方メートルで、1万ガウスに等しい。記号T

て‐すり【手摺・勾欄】

①(すがって、手で摺るからいう)階段・橋・廊下などの縁に、腰の高さに渡した横木。欄干。

②(テズリ・デスリとも)人形浄瑠璃の舞台前面に設けた、3段になったしきり。人形遣いの腰から下を隠し、人形が地上や座敷に立居するように見せる。転じて、その人形芝居・人形遣いのこと。

⇒てすり‐ぶたい【手摺舞台】

て‐ずり【手刷】

①木版を刷毛はけと馬楝ばれんとを用いて手によって1枚ずつ刷る刷り方。また、そのすりもの。

②印刷機を手で操作して印刷すること。また、その印刷物。↔機械刷

てすり‐あしすり【手摺り足摺り】

①手や足をこすってくやしがるさま。また、もどかしがるさま。

②ひたすらあやまるさま。

てすり‐ぶたい【手摺舞台】

手摺2のある舞台。人形浄瑠璃芝居の舞台。

⇒て‐すり【手摺・勾欄】

て‐ずれ【手擦れ】

手があたってすれること。また、そのすれた所。

て‐せい【手製】

手ずから製すること。また、そのもの。てづくり。「―のセーター」

て‐ぜい【手勢】

手下の兵卒。配下の軍勢。平家物語7「―三十騎ばかりで都へひつかへす」。「―を率いる」

テセウス【Thēseus】

ギリシア神話で、アテナイの英雄。クレタ島の迷宮に怪獣ミノタウロスを討つなど、ヘラクレスに劣らぬ数々の冒険をして功績をたて、のちアテナイの王となり、アッティカを統一したという。

デセール【dessert フランス】

①(→)デザートに同じ。

②上等のビスケットの一種。デセル。

て‐ぜま【手狭】

家や部屋などが、使用するのに狭いこと。「家が―になる」「―な書斎」

て‐ぜま・い【手狭い】

〔形〕[文]てぜま・し(ク)

てぜまである。場所などが狭い。

て‐ぜめ【手攻め】

てきびしく攻め寄せること。

て‐せん【手銭】

自分の金銭。みぜに。

で‐せん【出銭】

支出される金銭。出費。

て‐せんじ【手煎じ】

①自分で茶を煎じること。昔話稲妻表紙「―を心ばかりのもてなしにて」

②自ら炊事すること。おちぶれて奉公人もおけない生活。西鶴織留2「身の裸になる事はさておき、後には―すること」

③めかけ。囲われ女。浄瑠璃、松風村雨束帯鑑「是は都の月ぎりに隠しおかれし―や」

て‐そう【手相】‥サウ

運勢が現れるという、手のひらの手筋・形状などの形相。「―に出る」「―見」「長寿の―」

⇒てそう‐がく【手相学】

て‐そう【て候】‥サウ

(接続助詞テにサウ(候)の付いた語。鎌倉時代から行われ、室町時代には会話に盛んに用いられた)

①…ております。…ています。史記抄「むすめを一人もつ―をまゐらせう」

②…ました。平家物語9「いけずき給はらせ給ひ―な」

で‐そう【で候】‥サウ

(助詞デにサウ(候)の付いた語)…でございます。史記抄「是は智伯が頭―」

てそう‐がく【手相学】‥サウ‥

手と性格および体質との関係を研究する学問。

⇒て‐そう【手相】

て‐そそぶり

(→)「てそぼり」に同じ。

て‐そだて【手育て】

わが手一つで育てること。

て‐ぞなえ【手備え】‥ゾナヘ

大将の手許にそなえる兵。旗本。

て‐そぼくり

(→)「てそぼり」に同じ。

て‐そぼり

手でものをいじること。てなぐさみ。てあそび。私可多咄「御前の猿の―するを見て」

て‐ぞめ【手染】

手ずから染めること。また、その染めたもの。万葉集7「河内女の―の糸をくり返し」

で‐ぞめ【出初め】

①初めて出ること。新年に初めて出ること。

②出初式の略。〈[季]新年〉

⇒でぞめ‐しき【出初式】

でぞめ‐しき【出初式】

新年に消防士が初めて出揃って、消防動作の型などを演ずる儀式。はつで。

⇒で‐ぞめ【出初め】

で‐そろ・う【出揃う】‥ソロフ

〔自五〕

残らず出る。欠けるものなく全部がその場にあらわれる。「候補者が―・う」「証拠が―・う」

てだ

(沖縄地方で)

①太陽。

②地域の支配者である按司あんじを讃えて呼ぶ語。

て‐だい【手代】

①江戸初期以来、郡代・代官・奉行などによって町人・百姓の中から採用され、収税その他の事務を助けた小吏。→手付てつき。

②頭かしらに立つ人の代理をなす者。江戸時代の商家では番頭と丁稚でっちとの中間に位する身分の奉公人。

て‐だいまつ【手松明】

手に持つ小さい松明。〈日葡辞書〉

て‐だか【手鷹】

手飼いの鷹。大和物語「二なうおぼして御―にし給ひけり」

⇒てだか‐し【手鷹師】

てだか‐し【手鷹師】

江戸幕府の職名。鷹匠頭たかじょうがしらの配下に属して鷹の飼養をつかさどった。

⇒て‐だか【手鷹】

てだがみ

(「手竹箕」か)塵取ちりとりのこと。

で‐たがり【出たがり】

人目に立つところに出て行きたがること。また、そのような人。「―屋」

て‐だし【手出し】

①手を出すこと。物事に関係すること。「株に―する」

②最初にしかけること。相手に争いをしかけること。日葡辞書「テダシヲスル」

③はたから要らぬ世話をやくこと。「余計な―はするな」

⇒手出し十層倍

で‐だし【出出し】

出はじめ。物事のしはじめ。「―でしくじる」

て‐しげ・し【手繁し】

〔形ク〕

度数が多い。手をゆるめない。源平盛衰記21「敵、―・く寄するならば」

でし‐ご【弟子子】

おさない弟子。子供の弟子。また一般に、徒弟。浄瑠璃、菅原伝授手習鑑「―といへばわが子も同然」

て‐しごと【手仕事】

手先でする仕事。手細工の仕事。手工。手わざ。

で‐しごと【出仕事】

外に出かけてする仕事。↔居仕事

て‐した【手下】

①ある人の命令を受けて行動する人。部下。配下。てさき。くみした。「―を使っておどす」

②劣っていること。低級。日葡辞書「テウエ(手上)テジタ」

デジタイザー【digitizer】

位置情報を読み取って入力するための装置。コンピューターへの図形データの入力、NC(数値制御)工作機械の加工データの作成に使用。座標入力装置。

デジタル【digital】

ある量またはデータを、有限桁の数字列(例えば2進数)として表現すること。↔アナログ。

⇒デジタル‐オーディオ‐プレーヤー【digital audio player】

⇒デジタル‐カメラ【digital camera】

⇒デジタル‐けいさんき【デジタル計算機】

⇒デジタル‐しんごう【デジタル信号】

⇒デジタル‐つうしん【デジタル通信】

⇒デジタル‐デバイド【digital divide】

⇒デジタル‐どけい【デジタル時計】

⇒デジタル‐ビデオ【digital video】

⇒デジタル‐ビデオ‐カメラ【digital video camera】

⇒デジタル‐ほうそう【デジタル放送】

デジタル‐オーディオ‐プレーヤー【digital audio player】

デジタル形式で記録された音楽を再生する装置。特に携帯可能なものをいう。携帯音楽プレーヤー。デジタル音楽プレーヤー。DAP

⇒デジタル【digital】

デジタル‐カメラ【digital camera】

静止画像を電子的に記録するビデオ‐カメラ。フィルムの代りにCCDを用いて画像をデジタル信号に変換し、メモリー‐カードなどの記憶装置に記録する。

⇒デジタル【digital】

デジタル‐けいさんき【デジタル計算機】

(digital computer)情報をすべて数で表して処理する計算機。

⇒デジタル【digital】

デジタル‐しんごう【デジタル信号】‥ガウ

0または1のような有限個の記号の組合せで表現される信号。

⇒デジタル【digital】

デジタル‐つうしん【デジタル通信】

情報をすべてデジタル信号として伝送・交換する通信方式。

⇒デジタル【digital】

デジタル‐デバイド【digital divide】

パソコン・インターネットなど情報技術を使う能力の差によって生じる個人間・国家間の経済的格差。情報格差。

⇒デジタル【digital】

デジタル‐どけい【デジタル時計】

時刻を長針・短針によらず、数字で表示する時計。

⇒デジタル【digital】

デジタル‐ビデオ【digital video】

デジタル‐データとして記録された映像。また、デジタル‐ビデオ‐カメラの略。

⇒デジタル【digital】

デジタル‐ビデオ‐カメラ【digital video camera】

映像・音声をデジタル‐データとして記録するビデオ‐カメラ。

⇒デジタル【digital】

デジタル‐ほうそう【デジタル放送】‥ハウ‥

デジタル信号による、ラジオ・テレビ放送。狭義には無線局によるものをいうが、広義にはデジタル信号を用いたケーブル‐テレビジョンによる配信も含む。↔アナログ放送

⇒デジタル【digital】

てし‐でん【勅旨田】

⇒ちょくしでん

でし‐とり【弟子取り】

師が弟子をとること。弟子入りを引き受けること。

て‐じな【手品】

①手なみ。うでまえのほど。今昔物語集25「君と我とがおのおの―を知らむとなり」

②手のさま。手つき。手のふり。浄瑠璃、冥途飛脚「拳けんの―の手も懈たゆく」

③雑芸の一種。種々のしかけで人の目をくらまし、不思議なことをして見せるもの。てづま。奇術。幻術。転じて、考えをめぐらして人をたぶらかす手段。「―の種」「詐欺師の―にひっかかる」

⇒てじな‐し【手品師】

⇒てじな‐つかい【手品遣い】

で‐しな【出しな】

(「しな」は接尾語)出掛ける間際。ちょうど出掛けようとする時。でぎわ。でがけ。「―に電話がかかってきた」

てじな‐し【手品師】

手品を演ずることを業とする人。小金井喜美子、浴泉記「―は、ハンカチイフ、

て‐しげ・し【手繁し】

〔形ク〕

度数が多い。手をゆるめない。源平盛衰記21「敵、―・く寄するならば」

でし‐ご【弟子子】

おさない弟子。子供の弟子。また一般に、徒弟。浄瑠璃、菅原伝授手習鑑「―といへばわが子も同然」

て‐しごと【手仕事】

手先でする仕事。手細工の仕事。手工。手わざ。

で‐しごと【出仕事】

外に出かけてする仕事。↔居仕事

て‐した【手下】

①ある人の命令を受けて行動する人。部下。配下。てさき。くみした。「―を使っておどす」

②劣っていること。低級。日葡辞書「テウエ(手上)テジタ」

デジタイザー【digitizer】

位置情報を読み取って入力するための装置。コンピューターへの図形データの入力、NC(数値制御)工作機械の加工データの作成に使用。座標入力装置。

デジタル【digital】

ある量またはデータを、有限桁の数字列(例えば2進数)として表現すること。↔アナログ。

⇒デジタル‐オーディオ‐プレーヤー【digital audio player】

⇒デジタル‐カメラ【digital camera】

⇒デジタル‐けいさんき【デジタル計算機】

⇒デジタル‐しんごう【デジタル信号】

⇒デジタル‐つうしん【デジタル通信】

⇒デジタル‐デバイド【digital divide】

⇒デジタル‐どけい【デジタル時計】

⇒デジタル‐ビデオ【digital video】

⇒デジタル‐ビデオ‐カメラ【digital video camera】

⇒デジタル‐ほうそう【デジタル放送】

デジタル‐オーディオ‐プレーヤー【digital audio player】

デジタル形式で記録された音楽を再生する装置。特に携帯可能なものをいう。携帯音楽プレーヤー。デジタル音楽プレーヤー。DAP

⇒デジタル【digital】

デジタル‐カメラ【digital camera】

静止画像を電子的に記録するビデオ‐カメラ。フィルムの代りにCCDを用いて画像をデジタル信号に変換し、メモリー‐カードなどの記憶装置に記録する。

⇒デジタル【digital】

デジタル‐けいさんき【デジタル計算機】

(digital computer)情報をすべて数で表して処理する計算機。

⇒デジタル【digital】

デジタル‐しんごう【デジタル信号】‥ガウ

0または1のような有限個の記号の組合せで表現される信号。

⇒デジタル【digital】

デジタル‐つうしん【デジタル通信】

情報をすべてデジタル信号として伝送・交換する通信方式。

⇒デジタル【digital】

デジタル‐デバイド【digital divide】

パソコン・インターネットなど情報技術を使う能力の差によって生じる個人間・国家間の経済的格差。情報格差。

⇒デジタル【digital】

デジタル‐どけい【デジタル時計】

時刻を長針・短針によらず、数字で表示する時計。

⇒デジタル【digital】

デジタル‐ビデオ【digital video】

デジタル‐データとして記録された映像。また、デジタル‐ビデオ‐カメラの略。

⇒デジタル【digital】

デジタル‐ビデオ‐カメラ【digital video camera】

映像・音声をデジタル‐データとして記録するビデオ‐カメラ。

⇒デジタル【digital】

デジタル‐ほうそう【デジタル放送】‥ハウ‥

デジタル信号による、ラジオ・テレビ放送。狭義には無線局によるものをいうが、広義にはデジタル信号を用いたケーブル‐テレビジョンによる配信も含む。↔アナログ放送

⇒デジタル【digital】

てし‐でん【勅旨田】

⇒ちょくしでん

でし‐とり【弟子取り】

師が弟子をとること。弟子入りを引き受けること。

て‐じな【手品】

①手なみ。うでまえのほど。今昔物語集25「君と我とがおのおの―を知らむとなり」

②手のさま。手つき。手のふり。浄瑠璃、冥途飛脚「拳けんの―の手も懈たゆく」

③雑芸の一種。種々のしかけで人の目をくらまし、不思議なことをして見せるもの。てづま。奇術。幻術。転じて、考えをめぐらして人をたぶらかす手段。「―の種」「詐欺師の―にひっかかる」

⇒てじな‐し【手品師】

⇒てじな‐つかい【手品遣い】

で‐しな【出しな】

(「しな」は接尾語)出掛ける間際。ちょうど出掛けようとする時。でぎわ。でがけ。「―に電話がかかってきた」

てじな‐し【手品師】

手品を演ずることを業とする人。小金井喜美子、浴泉記「―は、ハンカチイフ、 とけい、指環などの用あるごとに、必この人に求めたり」

⇒て‐じな【手品】

てじな‐つかい【手品遣い】‥ツカヒ

手品師。

⇒て‐じな【手品】

てじな‐ぶし【手品節】

古浄瑠璃の一派。元禄(1688〜1704)の頃、手品市左衛門が江戸で語った。後の河東節かとうぶしに影響を与えた。

でし‐ぶみ【弟子文】

弟子入りの名簿みょうぶ。

でし‐ぶん【弟子分】

弟子としての地位・身分。

デシベル【decibel】

(A.G.ベルの名に因む。単位ベルの10分の1の意)電力・電圧・電流・エネルギー・圧力および音の強さなどの比を表すのに用いる単位。基準値との比の常用対数の10倍(または20倍)で表す。記号dB

てしま【手島】

姓氏の一つ。

⇒てしま‐とあん【手島堵庵】

てしま【豊島】

姓氏の一つ。

⇒てしま‐やざえもん【豊島弥左衛門】

てじま【手島】

姓氏の一つ。

⇒てじま‐せいいち【手島精一】

でじま【出島】

長崎市南部の町名。1636年(寛永13)ポルトガル商人を置くために造成した約4000坪の扇形埋立地。ポルトガル船渡航禁止後、41年平戸にいたオランダ人を移転させた。鎖国中の日本唯一の貿易地。

て‐じまい【手仕舞】‥ジマヒ

清算取引や信用取引で、売建玉うりたてぎょくと買建玉かいたてぎょくを反対売買や現引げんびき・現渡しにより決済すること。

てしま‐ござ【豊島蓙】

摂津国(大阪府)豊島郡で作られた蓙。酒樽などを包むのに用い、また雨具などにも用いた。てしまむしろ。としまむしろ。猿蓑「ひつかけて行くや雪吹の―」(去来)

てじま‐せいいち【手島精一】

教育家。沼津藩の人。工業教育の開拓・普及に尽力。東京工業学校長・文部省実業教育局長を歴任。徒弟学校・工業学校の創設を提唱。(1849〜1918)

⇒てじま【手島】

てしま‐とあん【手島堵庵】

江戸中期の心学者。名は信。通称、近江屋嘉左衛門。京都の商人。石田梅岩に学び、開悟。心学の普及に尽力。門人に中沢道二どうに・薩埵さった徳軒ら。著「知心弁疑」など多数。(1718〜1786)

⇒てしま【手島】

てしま‐やざえもん【豊島弥左衛門】‥ヱ‥

能楽師。シテ方金剛流。本名、弥平。広島市生れ。ワキ方豊島一松の長男。金剛謹之輔に師事。主に関西で活動。(1899〜1978)

⇒てしま【豊島】

て‐じめ【手締め】

事の決着を祝って行うそろいの拍手。一本締め・三本締めなど。

て‐しゃ【手者】

(テジャとも)

①技芸または武芸に熟達した人。巧者。てきき。達人。手達者。西鶴諸国ばなし「いかなる―もだますにはと」

②文字を上手に書く人。てかき。手師。

て‐じゃく【手酌】

自分でつぎながら酒を飲むこと。

でしゃ‐ばり【出しゃばり】

でしゃばること。また、その人。江見水蔭、船頭大将「我其役に当らむと名乗り出るは一人もあらざりけり、―好きの壮六も扣ひかえぬ」

でしゃ‐ば・る【出しゃばる】

〔自五〕

出るべきでない場合に、さしでる。ですぎる。「他人のことに―・るな」

デジャ‐ビュ【déjà vu フランス】

〔心〕それまでに一度も経験したことがないのに、かつて経験したことがあるように感ずること。既視感。既視体験。

て‐しゅ【手酒】

手づくりの酒。てざけ。狂言、木六駄「これは―でござる」

て‐じゅず【手数珠】

手くびに掛ける短いじゅず。

て‐しゅび【手首尾】

ぐあい。首尾。浄瑠璃、傾城八花がた「どうやら―悪さうにこそこそと帰りしが」

て‐じゅん【手順】

手をつける順序。物事をする順序。だんどり。「―を踏む」「―通りに運ぶ」

て‐しょう【手性】‥シヤウ

手仕事の巧拙のたち。「―がいい」

て‐しょう【手証】

実際の証拠。錦之裏「―も見ねえ事が、なんといはれるものか」

て‐じょう【手錠】‥ヂヤウ

(「手鎖」とも書く)

①犯人などの両手にはめ、錠をおろし、手のはたらかないようにする鉄製の腕輪。てがね。てぐさり。「―をかける」

②江戸時代に庶民に科した刑の一種。罪の軽重によって30日・50日・100日と定めて手錠をかけ、100日のものは隔日、50日以下のものは5日ごとにその錠を検査した。

でしょ‐うデセウ

(助動詞デスの未然形に助動詞ウの付いた語)体言または用言の終止形に付き、推量の意を表す。「だろう」の丁寧な言い方。「明日は雨が降る―」

て‐しょうぎ【手将棋】‥シヤウ‥

(→)力将棋に同じ。

て‐じょうぶ【手丈夫】‥ヂヤウ‥

①つくりのしっかりしていること。

②てがたいこと。確かなこと。

て‐しょく【手燭】

室内携帯用の小形の蝋燭ろうそく立て。多く柄えがある。小灯ことぼし。手とぼし。手灯台。

⇒てしょく‐いし【手燭石】

て‐しょく【手職】

(テジョクとも)

①手さきを使ってする職業。また、その技術。

②手馴れた職業。

で‐しょく【出職】

他に出かけて行って、そこで仕事をする職業。左官・屋根職・庭師の類。↔居職いじょく

てしょく‐いし【手燭石】

茶庭の手水鉢ちょうずばちの向かって左側に、湯桶ゆとう石と相対して据える石。手燭をのせるから名づける。灯台石。

⇒て‐しょく【手燭】

テジョン【大田】

(Taejŏn)韓国西部の都市。忠清南道の道庁所在地。広域市として自治制が敷かれている。京釜線・湖南線の分岐点にあり交通の要衝として発達、各種産業も盛ん。人口146万3千(2003)。

で‐じり【出尻】

尻の出張っていること。また、その尻。でっちり。

デシリットル【décilitre フランス】

体積の単位。1リットルの10分の1。記号dl

て‐しろ【手代】

かわって仕事をすること。また、その人。代理。手がわり。

で‐じろ【出城】

本城の周辺に築いた城。枝城えだじろ。〈日葡辞書〉

デ‐シン

クレープ‐デ‐シンの略。

て‐しんごう【手信号】‥ガウ

信号機の代りに、人の手または旗・灯火によって列車・車両に示す信号。

テス【Tess】

(Tess of the D'Urbervilles)ハーディーの小説。1891年刊。貧しい農民の娘テスが放蕩者のアレック=ダーバヴィルと牧師の息子エンジェル=クレアとの板ばさみとなり、ついには殺人を犯して断頭台に上る恋の物語。

です

〔助動〕

(「で候そう」の約とも、「でござります」の転ともいう。[活用]でしょ/でし/です/です/○/○)体言や体言に準ずる語句、一部の助詞に付いて、指定の意を表す。室町時代から例がある。江戸時代は、主に花柳界の人、医者、職人の言葉で、江戸末期・明治以後に一般化した。現代語で「行くです」「来たです」「見ますです」という言い方もまれに見られるが一般的でない。「面白いです」のような形容詞に付いた言い方は、昭和10年代までは由緒のないものとされたが、現代は正しいものと認められている。

①尊大な感じを伴い、指定の意を表す。狂言などで、主に大名・山伏などの名乗りなどに使った。…である。狂言、祢宜山伏「これは出羽の羽黒山より出たる駈出の山伏です」

②丁寧の意味をこめ、指定の意を表す。人情本、春色江戸紫「マア何時頃でせう」。滑稽本、人心覗機関のぞきからくり「医者か飛脚か我ながらげせぬです」。「去年の事でした」「本日は晴天です」

③(「…のです」の形で)理由・根拠等を丁寧に説く。「すぐに実行したのがいいのです」

→でえす→でえんす

で‐ず【出洲】

洲のつき出たところ。砂嘴さし。

でず‐いらず【出ず入らず】

出入・損得・過不足のないこと。ちょうどよいこと。ぴったりであること。浄瑠璃、冥途飛脚「紋羽二重も―」

でず‐いり【手数入り】

(「でず」はわざの意)横綱の土俵入り。塵手水ちりちょうずと、三段がまえと、四股しことから成り、不知火しらぬい型と雲竜型とがある。

て‐すう【手数】

(→)「てかず」に同じ。「―がかかる」

⇒てすう‐りょう【手数料】

てすう‐りょう【手数料】‥レウ

他人の求めに応じてした一定の行為の報酬として受け取る金銭。

⇒て‐すう【手数】

て‐ず‐から【手ずから】‥ヅ‥

〔副〕

(ズの歴史的仮名遣ツは格助詞。カラは助詞「から」と同源。→から)

①直接自分の手を使って。自分の手で。伊勢物語「うへのきぬを洗ひて―張りけり」。「―植えた樹」

②みずから。自身で。源氏物語若菜下「御しつらひをも、立ち居、御―御覧じ入れ」

⇒てずから‐みずから【手ずから自ら】

です‐から

〔接続〕

(「だから」の丁寧な言い方)そういうわけで。それゆえ。

てずから‐みずから【手ずから自ら】‥ヅ‥ミヅカラ

自分で直接に手を下して。宇治拾遺物語15「下人どもにもいとなませず夫婦―してめさせけり」

⇒て‐ず‐から【手ずから】

て‐すき【手隙・手透き】

仕事がなくてひまなこと。てあき。「―になる」「―の時に手伝う」

て‐すき【手漉き】

紙を手ですくこと。また、そのすいた紙。

で‐すぎ【出過ぎ】

ですぎること。

⇒ですぎ‐もの【出過ぎ者】

で‐ずき【出好き】

外出がすきなこと。また、その人。「―な性分」

ですぎ‐もの【出過ぎ者】

自分の分ぶんをこえた言動をする人。でしゃばり。

⇒で‐すぎ【出過ぎ】

で‐す・ぎる【出過ぎる】

〔自上一〕[文]です・ぐ(上二)

①度を越えて出る。「袖が―・ぎる」「茶が―・ぎる」

②分をこえた言動をする。さしでがましい言動をする。出しゃばる。「―・ぎたまねをする」

デスク【desk】

①つくえ。事務机。

②新聞社やテレビ局などで、記事の取材・編集を指揮する者。

⇒デスク‐セット【desk set】

⇒デスク‐トップ【desktop】

⇒デスクトップ‐パブリッシング【desktop publishing】

⇒デスク‐プラン【desk plan】

⇒デスク‐ワーク【desk work】

デスク‐セット【desk set】

①机上用のペン立てなど文房具の一揃い。

②デスクを中心に椅子・本棚などの一揃い。

⇒デスク【desk】

デスク‐トップ【desktop】

①机の上。机上用。特に、卓上型のワープロやコンピューターにいう。

②GUIを採用したオペレーティング‐システムで、ファイルの操作やアプリケーション‐ソフトの起動などを行う画面。プログラムやフォルダーのアイコン・ウィンドーなどが配置される。

⇒デスク【desk】

デスクトップ‐パブリッシング【desktop publishing】

(→)DTPに同じ。

⇒デスク【desk】

デスク‐プラン【desk plan】

机上プランのこと。

⇒デスク【desk】

デスク‐ワーク【desk work】

机上でする仕事。事務・勉強・執筆など。

⇒デスク【desk】

て‐すさび【手遊び】

てあそび。てなぐさみ。てすさみ。栄華物語本雫「年頃この姫君の御―に書き給へりける御経」

て‐ずさみ【手遊み】

(→)「てすさび」に同じ。宇治拾遺物語13「―に節のもとを指にて板敷におしあてて」

て‐すじ【手筋】‥スヂ

①手のひらに現れた筋。

②文字・絵画・技芸などの天分。また、門人として伝えた技量。弟子筋。日本永代蔵2「鼓は生田与右衛門の―」。「―がいい」

③てだて。手段。方法。歌舞伎、五大力恋緘「拙者方にも―もござれば」

④関係あること。また、その人。関係する方面。むき。浮世草子、好色敗毒散「是はいづくの―より漏れ聞えし事ぞと」

⑤世話を頼む人。つて。てづる。日本永代蔵4「上方にのぼり、―を頼み」

⑥囲碁や将棋などで、その局面での有効な着手や指し手。

⑦(取引用語)売手または買手の種類。

テスター【tester】

回路の電流・電圧・抵抗を簡便に測定する小型の計器。回路計。

です‐たい【です体】

口語文体の一つ。文末の指定表現に「です」を用いるもの。丁寧な文体で、話しことばのほか手紙・児童文学など相手に語りかける形の文章に用いる。「です」以外の部分には「ます」を用いるので「ですます体」とも。敬体。

テスタメント【Testament】

(遺言ゆいごん・契約の意)聖書。

て‐ずつ‥ヅツ

へた。拙劣。不器用。紫式部日記「いと―に浅ましく侍り」

⇒てずつ‐ずきん【てづつ頭巾】

てずつ‐ずきん【てづつ頭巾】‥ヅツヅ‥

手縫いの不細工な頭巾。不出来な頭巾。

⇒て‐ずつ

で‐ずっぱり【出突っ張り】‥ヅ‥

芝居などで、同じ人がどの出し物(幕)にも出演していること。転じて、一般に、ある期間出つづけること。

デ‐ステイル【De Stijl オランダ】

(「様式」の意)ドゥースブルフ(T. van Doesburg1883〜1931)が1917年に創刊したオランダの雑誌。また、それに拠る芸術家グループの活動。建築・絵画・デザインなど造形領域の一体化を主張。→モンドリアン

テスト【test】

①試験。検査。特に、学力試験。「心理―」「読解力を―する」

②一般に、考えたことや試作品などを実際に試してみること。

⇒テスト‐ケース【test case】

⇒テスト‐こよう【テスト雇用】

⇒テスト‐ドライバー【test driver】

⇒テスト‐パイロット【test pilot】

⇒テスト‐パターン【test pattern】

⇒テスト‐ピース【test piece】

⇒テスト‐マッチ【test match】

テスト‐ケース【test case】

①判例となるべき訴訟事件。

②先例となるような、試験的な試み。

⇒テスト【test】

テスト‐こよう【テスト雇用】

試験的に有期雇用で勤務を始め、その後労使の条件が合致すれば本採用に移行する雇用制度。トライアル雇用。

⇒テスト【test】

テストステロン【testosterone】

精巣間質細胞で生成されるステロイド‐ホルモン。男性ホルモンの主なもの。

テスト‐ドライバー【test driver】

自動車の開発・改良のため、試験運転をするドライバー。

⇒テスト【test】

テスト‐パイロット【test pilot】

試験飛行の操縦者。

⇒テスト【test】

テスト‐パターン【test pattern】

テレビ受像機で、画像の質を検査・調整するため、番組に先立って放送される幾何学的図形。

⇒テスト【test】

テスト‐ピース【test piece】

試験片。

⇒テスト【test】

テスト‐マッチ【test match】

①練習試合。親善試合。

②ラグビー・クリケットで、各国の代表チームが対戦する試合。

⇒テスト【test】

デスノス【Robert Desnos】

フランスの詩人。シュールレアリスムの詩人として出発し、1930年頃から伝統的形式に戻った。詩集「喪のための喪」など。(1900〜1945)

デスピオ【Charles Despiau】

フランスの彫刻家。ロダンの助手、のち独自の古典的作風を創出。(1874〜1946)

デスペレート【desperate】

絶望的。自暴自棄のさま。

デスポット【despot】

専制君主。圧制者。

デスポティズム【despotism】

専制。専制政治。

デス‐マスク【death mask】

死者の顔から型をとって作る顔面の像。死面。

ですます‐たい【ですます体】

(→)「です体」に同じ。

デス‐マッチ

(和製語death match)

①格技で、時間制限を設けず勝負のつくまで行う試合。

②生死をかけるほどの戦い。死力を尽くした試合。死闘。

で‐すみ【出角・出隅】

二つの壁・板などが出会う所の出っぱった角。↔入角いりすみ

て‐ずもう【手相撲】‥ズマフ

うでずもう。うでおし。

デスモスティルス【Desmostylus ラテン】

第三紀中新世に北太平洋沿岸に生息した半海生の化石哺乳類。丸い柱を束ねたような形の臼歯をもつ束柱目を代表する種類。体長約3メートル。大きな頭骨をもつ。食性はよくわかっていない。北海道や岐阜県、米国カリフォルニア州などで化石が多く発見されている。

デスモスティルス

提供:国立科学博物館

とけい、指環などの用あるごとに、必この人に求めたり」

⇒て‐じな【手品】

てじな‐つかい【手品遣い】‥ツカヒ

手品師。

⇒て‐じな【手品】

てじな‐ぶし【手品節】

古浄瑠璃の一派。元禄(1688〜1704)の頃、手品市左衛門が江戸で語った。後の河東節かとうぶしに影響を与えた。

でし‐ぶみ【弟子文】

弟子入りの名簿みょうぶ。

でし‐ぶん【弟子分】

弟子としての地位・身分。

デシベル【decibel】

(A.G.ベルの名に因む。単位ベルの10分の1の意)電力・電圧・電流・エネルギー・圧力および音の強さなどの比を表すのに用いる単位。基準値との比の常用対数の10倍(または20倍)で表す。記号dB

てしま【手島】

姓氏の一つ。

⇒てしま‐とあん【手島堵庵】

てしま【豊島】

姓氏の一つ。

⇒てしま‐やざえもん【豊島弥左衛門】

てじま【手島】

姓氏の一つ。

⇒てじま‐せいいち【手島精一】

でじま【出島】

長崎市南部の町名。1636年(寛永13)ポルトガル商人を置くために造成した約4000坪の扇形埋立地。ポルトガル船渡航禁止後、41年平戸にいたオランダ人を移転させた。鎖国中の日本唯一の貿易地。

て‐じまい【手仕舞】‥ジマヒ

清算取引や信用取引で、売建玉うりたてぎょくと買建玉かいたてぎょくを反対売買や現引げんびき・現渡しにより決済すること。

てしま‐ござ【豊島蓙】

摂津国(大阪府)豊島郡で作られた蓙。酒樽などを包むのに用い、また雨具などにも用いた。てしまむしろ。としまむしろ。猿蓑「ひつかけて行くや雪吹の―」(去来)

てじま‐せいいち【手島精一】

教育家。沼津藩の人。工業教育の開拓・普及に尽力。東京工業学校長・文部省実業教育局長を歴任。徒弟学校・工業学校の創設を提唱。(1849〜1918)

⇒てじま【手島】

てしま‐とあん【手島堵庵】

江戸中期の心学者。名は信。通称、近江屋嘉左衛門。京都の商人。石田梅岩に学び、開悟。心学の普及に尽力。門人に中沢道二どうに・薩埵さった徳軒ら。著「知心弁疑」など多数。(1718〜1786)

⇒てしま【手島】

てしま‐やざえもん【豊島弥左衛門】‥ヱ‥

能楽師。シテ方金剛流。本名、弥平。広島市生れ。ワキ方豊島一松の長男。金剛謹之輔に師事。主に関西で活動。(1899〜1978)

⇒てしま【豊島】

て‐じめ【手締め】

事の決着を祝って行うそろいの拍手。一本締め・三本締めなど。

て‐しゃ【手者】

(テジャとも)

①技芸または武芸に熟達した人。巧者。てきき。達人。手達者。西鶴諸国ばなし「いかなる―もだますにはと」

②文字を上手に書く人。てかき。手師。

て‐じゃく【手酌】

自分でつぎながら酒を飲むこと。

でしゃ‐ばり【出しゃばり】

でしゃばること。また、その人。江見水蔭、船頭大将「我其役に当らむと名乗り出るは一人もあらざりけり、―好きの壮六も扣ひかえぬ」

でしゃ‐ば・る【出しゃばる】

〔自五〕

出るべきでない場合に、さしでる。ですぎる。「他人のことに―・るな」

デジャ‐ビュ【déjà vu フランス】

〔心〕それまでに一度も経験したことがないのに、かつて経験したことがあるように感ずること。既視感。既視体験。

て‐しゅ【手酒】

手づくりの酒。てざけ。狂言、木六駄「これは―でござる」

て‐じゅず【手数珠】

手くびに掛ける短いじゅず。

て‐しゅび【手首尾】

ぐあい。首尾。浄瑠璃、傾城八花がた「どうやら―悪さうにこそこそと帰りしが」

て‐じゅん【手順】

手をつける順序。物事をする順序。だんどり。「―を踏む」「―通りに運ぶ」

て‐しょう【手性】‥シヤウ

手仕事の巧拙のたち。「―がいい」

て‐しょう【手証】

実際の証拠。錦之裏「―も見ねえ事が、なんといはれるものか」

て‐じょう【手錠】‥ヂヤウ

(「手鎖」とも書く)

①犯人などの両手にはめ、錠をおろし、手のはたらかないようにする鉄製の腕輪。てがね。てぐさり。「―をかける」

②江戸時代に庶民に科した刑の一種。罪の軽重によって30日・50日・100日と定めて手錠をかけ、100日のものは隔日、50日以下のものは5日ごとにその錠を検査した。

でしょ‐うデセウ

(助動詞デスの未然形に助動詞ウの付いた語)体言または用言の終止形に付き、推量の意を表す。「だろう」の丁寧な言い方。「明日は雨が降る―」

て‐しょうぎ【手将棋】‥シヤウ‥

(→)力将棋に同じ。

て‐じょうぶ【手丈夫】‥ヂヤウ‥

①つくりのしっかりしていること。

②てがたいこと。確かなこと。

て‐しょく【手燭】

室内携帯用の小形の蝋燭ろうそく立て。多く柄えがある。小灯ことぼし。手とぼし。手灯台。

⇒てしょく‐いし【手燭石】

て‐しょく【手職】

(テジョクとも)

①手さきを使ってする職業。また、その技術。

②手馴れた職業。

で‐しょく【出職】

他に出かけて行って、そこで仕事をする職業。左官・屋根職・庭師の類。↔居職いじょく

てしょく‐いし【手燭石】

茶庭の手水鉢ちょうずばちの向かって左側に、湯桶ゆとう石と相対して据える石。手燭をのせるから名づける。灯台石。

⇒て‐しょく【手燭】

テジョン【大田】

(Taejŏn)韓国西部の都市。忠清南道の道庁所在地。広域市として自治制が敷かれている。京釜線・湖南線の分岐点にあり交通の要衝として発達、各種産業も盛ん。人口146万3千(2003)。

で‐じり【出尻】

尻の出張っていること。また、その尻。でっちり。

デシリットル【décilitre フランス】

体積の単位。1リットルの10分の1。記号dl

て‐しろ【手代】

かわって仕事をすること。また、その人。代理。手がわり。

で‐じろ【出城】

本城の周辺に築いた城。枝城えだじろ。〈日葡辞書〉

デ‐シン

クレープ‐デ‐シンの略。

て‐しんごう【手信号】‥ガウ

信号機の代りに、人の手または旗・灯火によって列車・車両に示す信号。

テス【Tess】

(Tess of the D'Urbervilles)ハーディーの小説。1891年刊。貧しい農民の娘テスが放蕩者のアレック=ダーバヴィルと牧師の息子エンジェル=クレアとの板ばさみとなり、ついには殺人を犯して断頭台に上る恋の物語。

です

〔助動〕

(「で候そう」の約とも、「でござります」の転ともいう。[活用]でしょ/でし/です/です/○/○)体言や体言に準ずる語句、一部の助詞に付いて、指定の意を表す。室町時代から例がある。江戸時代は、主に花柳界の人、医者、職人の言葉で、江戸末期・明治以後に一般化した。現代語で「行くです」「来たです」「見ますです」という言い方もまれに見られるが一般的でない。「面白いです」のような形容詞に付いた言い方は、昭和10年代までは由緒のないものとされたが、現代は正しいものと認められている。

①尊大な感じを伴い、指定の意を表す。狂言などで、主に大名・山伏などの名乗りなどに使った。…である。狂言、祢宜山伏「これは出羽の羽黒山より出たる駈出の山伏です」

②丁寧の意味をこめ、指定の意を表す。人情本、春色江戸紫「マア何時頃でせう」。滑稽本、人心覗機関のぞきからくり「医者か飛脚か我ながらげせぬです」。「去年の事でした」「本日は晴天です」

③(「…のです」の形で)理由・根拠等を丁寧に説く。「すぐに実行したのがいいのです」

→でえす→でえんす

で‐ず【出洲】

洲のつき出たところ。砂嘴さし。

でず‐いらず【出ず入らず】

出入・損得・過不足のないこと。ちょうどよいこと。ぴったりであること。浄瑠璃、冥途飛脚「紋羽二重も―」

でず‐いり【手数入り】

(「でず」はわざの意)横綱の土俵入り。塵手水ちりちょうずと、三段がまえと、四股しことから成り、不知火しらぬい型と雲竜型とがある。

て‐すう【手数】

(→)「てかず」に同じ。「―がかかる」

⇒てすう‐りょう【手数料】

てすう‐りょう【手数料】‥レウ

他人の求めに応じてした一定の行為の報酬として受け取る金銭。

⇒て‐すう【手数】

て‐ず‐から【手ずから】‥ヅ‥

〔副〕

(ズの歴史的仮名遣ツは格助詞。カラは助詞「から」と同源。→から)

①直接自分の手を使って。自分の手で。伊勢物語「うへのきぬを洗ひて―張りけり」。「―植えた樹」

②みずから。自身で。源氏物語若菜下「御しつらひをも、立ち居、御―御覧じ入れ」

⇒てずから‐みずから【手ずから自ら】

です‐から

〔接続〕

(「だから」の丁寧な言い方)そういうわけで。それゆえ。

てずから‐みずから【手ずから自ら】‥ヅ‥ミヅカラ

自分で直接に手を下して。宇治拾遺物語15「下人どもにもいとなませず夫婦―してめさせけり」

⇒て‐ず‐から【手ずから】

て‐すき【手隙・手透き】

仕事がなくてひまなこと。てあき。「―になる」「―の時に手伝う」

て‐すき【手漉き】

紙を手ですくこと。また、そのすいた紙。

で‐すぎ【出過ぎ】

ですぎること。

⇒ですぎ‐もの【出過ぎ者】

で‐ずき【出好き】

外出がすきなこと。また、その人。「―な性分」

ですぎ‐もの【出過ぎ者】

自分の分ぶんをこえた言動をする人。でしゃばり。

⇒で‐すぎ【出過ぎ】

で‐す・ぎる【出過ぎる】

〔自上一〕[文]です・ぐ(上二)

①度を越えて出る。「袖が―・ぎる」「茶が―・ぎる」

②分をこえた言動をする。さしでがましい言動をする。出しゃばる。「―・ぎたまねをする」

デスク【desk】

①つくえ。事務机。

②新聞社やテレビ局などで、記事の取材・編集を指揮する者。

⇒デスク‐セット【desk set】

⇒デスク‐トップ【desktop】

⇒デスクトップ‐パブリッシング【desktop publishing】

⇒デスク‐プラン【desk plan】

⇒デスク‐ワーク【desk work】

デスク‐セット【desk set】

①机上用のペン立てなど文房具の一揃い。

②デスクを中心に椅子・本棚などの一揃い。

⇒デスク【desk】

デスク‐トップ【desktop】

①机の上。机上用。特に、卓上型のワープロやコンピューターにいう。

②GUIを採用したオペレーティング‐システムで、ファイルの操作やアプリケーション‐ソフトの起動などを行う画面。プログラムやフォルダーのアイコン・ウィンドーなどが配置される。

⇒デスク【desk】

デスクトップ‐パブリッシング【desktop publishing】

(→)DTPに同じ。

⇒デスク【desk】

デスク‐プラン【desk plan】

机上プランのこと。

⇒デスク【desk】

デスク‐ワーク【desk work】

机上でする仕事。事務・勉強・執筆など。

⇒デスク【desk】

て‐すさび【手遊び】

てあそび。てなぐさみ。てすさみ。栄華物語本雫「年頃この姫君の御―に書き給へりける御経」

て‐ずさみ【手遊み】

(→)「てすさび」に同じ。宇治拾遺物語13「―に節のもとを指にて板敷におしあてて」

て‐すじ【手筋】‥スヂ

①手のひらに現れた筋。

②文字・絵画・技芸などの天分。また、門人として伝えた技量。弟子筋。日本永代蔵2「鼓は生田与右衛門の―」。「―がいい」

③てだて。手段。方法。歌舞伎、五大力恋緘「拙者方にも―もござれば」

④関係あること。また、その人。関係する方面。むき。浮世草子、好色敗毒散「是はいづくの―より漏れ聞えし事ぞと」

⑤世話を頼む人。つて。てづる。日本永代蔵4「上方にのぼり、―を頼み」

⑥囲碁や将棋などで、その局面での有効な着手や指し手。

⑦(取引用語)売手または買手の種類。

テスター【tester】

回路の電流・電圧・抵抗を簡便に測定する小型の計器。回路計。

です‐たい【です体】

口語文体の一つ。文末の指定表現に「です」を用いるもの。丁寧な文体で、話しことばのほか手紙・児童文学など相手に語りかける形の文章に用いる。「です」以外の部分には「ます」を用いるので「ですます体」とも。敬体。

テスタメント【Testament】

(遺言ゆいごん・契約の意)聖書。

て‐ずつ‥ヅツ

へた。拙劣。不器用。紫式部日記「いと―に浅ましく侍り」

⇒てずつ‐ずきん【てづつ頭巾】

てずつ‐ずきん【てづつ頭巾】‥ヅツヅ‥

手縫いの不細工な頭巾。不出来な頭巾。

⇒て‐ずつ

で‐ずっぱり【出突っ張り】‥ヅ‥

芝居などで、同じ人がどの出し物(幕)にも出演していること。転じて、一般に、ある期間出つづけること。

デ‐ステイル【De Stijl オランダ】

(「様式」の意)ドゥースブルフ(T. van Doesburg1883〜1931)が1917年に創刊したオランダの雑誌。また、それに拠る芸術家グループの活動。建築・絵画・デザインなど造形領域の一体化を主張。→モンドリアン

テスト【test】

①試験。検査。特に、学力試験。「心理―」「読解力を―する」

②一般に、考えたことや試作品などを実際に試してみること。

⇒テスト‐ケース【test case】

⇒テスト‐こよう【テスト雇用】

⇒テスト‐ドライバー【test driver】

⇒テスト‐パイロット【test pilot】

⇒テスト‐パターン【test pattern】

⇒テスト‐ピース【test piece】

⇒テスト‐マッチ【test match】

テスト‐ケース【test case】

①判例となるべき訴訟事件。

②先例となるような、試験的な試み。

⇒テスト【test】

テスト‐こよう【テスト雇用】

試験的に有期雇用で勤務を始め、その後労使の条件が合致すれば本採用に移行する雇用制度。トライアル雇用。

⇒テスト【test】

テストステロン【testosterone】

精巣間質細胞で生成されるステロイド‐ホルモン。男性ホルモンの主なもの。

テスト‐ドライバー【test driver】

自動車の開発・改良のため、試験運転をするドライバー。

⇒テスト【test】

テスト‐パイロット【test pilot】

試験飛行の操縦者。

⇒テスト【test】

テスト‐パターン【test pattern】

テレビ受像機で、画像の質を検査・調整するため、番組に先立って放送される幾何学的図形。

⇒テスト【test】

テスト‐ピース【test piece】

試験片。

⇒テスト【test】

テスト‐マッチ【test match】

①練習試合。親善試合。

②ラグビー・クリケットで、各国の代表チームが対戦する試合。

⇒テスト【test】

デスノス【Robert Desnos】

フランスの詩人。シュールレアリスムの詩人として出発し、1930年頃から伝統的形式に戻った。詩集「喪のための喪」など。(1900〜1945)

デスピオ【Charles Despiau】

フランスの彫刻家。ロダンの助手、のち独自の古典的作風を創出。(1874〜1946)

デスペレート【desperate】

絶望的。自暴自棄のさま。

デスポット【despot】

専制君主。圧制者。

デスポティズム【despotism】

専制。専制政治。

デス‐マスク【death mask】

死者の顔から型をとって作る顔面の像。死面。

ですます‐たい【ですます体】

(→)「です体」に同じ。

デス‐マッチ

(和製語death match)

①格技で、時間制限を設けず勝負のつくまで行う試合。

②生死をかけるほどの戦い。死力を尽くした試合。死闘。

で‐すみ【出角・出隅】

二つの壁・板などが出会う所の出っぱった角。↔入角いりすみ

て‐ずもう【手相撲】‥ズマフ

うでずもう。うでおし。

デスモスティルス【Desmostylus ラテン】

第三紀中新世に北太平洋沿岸に生息した半海生の化石哺乳類。丸い柱を束ねたような形の臼歯をもつ束柱目を代表する種類。体長約3メートル。大きな頭骨をもつ。食性はよくわかっていない。北海道や岐阜県、米国カリフォルニア州などで化石が多く発見されている。

デスモスティルス

提供:国立科学博物館

デスモソーム【desmosome】

細胞結合装置の一つ。動物の上皮細胞などに見られ、細胞間の結合の強さを高める。接着斑。

テスラ【Nikola Tesla】

クロアチア生れのアメリカの電気工学者。電力輸送・無線通信に貢献。交流発電機・テスラ変圧器の創案者。(1856〜1943)

テスラ【tesla】

(N.テスラの名に因む)磁束密度の単位。国際単位系の組立単位の一つ。1テスラは1ウェーバ毎平方メートルで、1万ガウスに等しい。記号T

て‐すり【手摺・勾欄】

①(すがって、手で摺るからいう)階段・橋・廊下などの縁に、腰の高さに渡した横木。欄干。

②(テズリ・デスリとも)人形浄瑠璃の舞台前面に設けた、3段になったしきり。人形遣いの腰から下を隠し、人形が地上や座敷に立居するように見せる。転じて、その人形芝居・人形遣いのこと。

⇒てすり‐ぶたい【手摺舞台】

て‐ずり【手刷】

①木版を刷毛はけと馬楝ばれんとを用いて手によって1枚ずつ刷る刷り方。また、そのすりもの。

②印刷機を手で操作して印刷すること。また、その印刷物。↔機械刷

てすり‐あしすり【手摺り足摺り】

①手や足をこすってくやしがるさま。また、もどかしがるさま。

②ひたすらあやまるさま。

てすり‐ぶたい【手摺舞台】

手摺2のある舞台。人形浄瑠璃芝居の舞台。

⇒て‐すり【手摺・勾欄】

て‐ずれ【手擦れ】

手があたってすれること。また、そのすれた所。

て‐せい【手製】

手ずから製すること。また、そのもの。てづくり。「―のセーター」

て‐ぜい【手勢】

手下の兵卒。配下の軍勢。平家物語7「―三十騎ばかりで都へひつかへす」。「―を率いる」

テセウス【Thēseus】

ギリシア神話で、アテナイの英雄。クレタ島の迷宮に怪獣ミノタウロスを討つなど、ヘラクレスに劣らぬ数々の冒険をして功績をたて、のちアテナイの王となり、アッティカを統一したという。

デセール【dessert フランス】

①(→)デザートに同じ。

②上等のビスケットの一種。デセル。

て‐ぜま【手狭】

家や部屋などが、使用するのに狭いこと。「家が―になる」「―な書斎」

て‐ぜま・い【手狭い】

〔形〕[文]てぜま・し(ク)

てぜまである。場所などが狭い。

て‐ぜめ【手攻め】

てきびしく攻め寄せること。

て‐せん【手銭】

自分の金銭。みぜに。

で‐せん【出銭】

支出される金銭。出費。

て‐せんじ【手煎じ】

①自分で茶を煎じること。昔話稲妻表紙「―を心ばかりのもてなしにて」

②自ら炊事すること。おちぶれて奉公人もおけない生活。西鶴織留2「身の裸になる事はさておき、後には―すること」

③めかけ。囲われ女。浄瑠璃、松風村雨束帯鑑「是は都の月ぎりに隠しおかれし―や」

て‐そう【手相】‥サウ

運勢が現れるという、手のひらの手筋・形状などの形相。「―に出る」「―見」「長寿の―」

⇒てそう‐がく【手相学】

て‐そう【て候】‥サウ

(接続助詞テにサウ(候)の付いた語。鎌倉時代から行われ、室町時代には会話に盛んに用いられた)

①…ております。…ています。史記抄「むすめを一人もつ―をまゐらせう」

②…ました。平家物語9「いけずき給はらせ給ひ―な」

で‐そう【で候】‥サウ

(助詞デにサウ(候)の付いた語)…でございます。史記抄「是は智伯が頭―」

てそう‐がく【手相学】‥サウ‥

手と性格および体質との関係を研究する学問。

⇒て‐そう【手相】

て‐そそぶり

(→)「てそぼり」に同じ。

て‐そだて【手育て】

わが手一つで育てること。

て‐ぞなえ【手備え】‥ゾナヘ

大将の手許にそなえる兵。旗本。

て‐そぼくり

(→)「てそぼり」に同じ。

て‐そぼり

手でものをいじること。てなぐさみ。てあそび。私可多咄「御前の猿の―するを見て」

て‐ぞめ【手染】

手ずから染めること。また、その染めたもの。万葉集7「河内女の―の糸をくり返し」

で‐ぞめ【出初め】

①初めて出ること。新年に初めて出ること。

②出初式の略。〈[季]新年〉

⇒でぞめ‐しき【出初式】

でぞめ‐しき【出初式】

新年に消防士が初めて出揃って、消防動作の型などを演ずる儀式。はつで。

⇒で‐ぞめ【出初め】

で‐そろ・う【出揃う】‥ソロフ

〔自五〕

残らず出る。欠けるものなく全部がその場にあらわれる。「候補者が―・う」「証拠が―・う」

てだ

(沖縄地方で)

①太陽。

②地域の支配者である按司あんじを讃えて呼ぶ語。

て‐だい【手代】

①江戸初期以来、郡代・代官・奉行などによって町人・百姓の中から採用され、収税その他の事務を助けた小吏。→手付てつき。

②頭かしらに立つ人の代理をなす者。江戸時代の商家では番頭と丁稚でっちとの中間に位する身分の奉公人。

て‐だいまつ【手松明】

手に持つ小さい松明。〈日葡辞書〉

て‐だか【手鷹】

手飼いの鷹。大和物語「二なうおぼして御―にし給ひけり」

⇒てだか‐し【手鷹師】

てだか‐し【手鷹師】

江戸幕府の職名。鷹匠頭たかじょうがしらの配下に属して鷹の飼養をつかさどった。

⇒て‐だか【手鷹】

てだがみ

(「手竹箕」か)塵取ちりとりのこと。

で‐たがり【出たがり】

人目に立つところに出て行きたがること。また、そのような人。「―屋」

て‐だし【手出し】

①手を出すこと。物事に関係すること。「株に―する」

②最初にしかけること。相手に争いをしかけること。日葡辞書「テダシヲスル」

③はたから要らぬ世話をやくこと。「余計な―はするな」

⇒手出し十層倍

で‐だし【出出し】

出はじめ。物事のしはじめ。「―でしくじる」

デスモソーム【desmosome】

細胞結合装置の一つ。動物の上皮細胞などに見られ、細胞間の結合の強さを高める。接着斑。

テスラ【Nikola Tesla】

クロアチア生れのアメリカの電気工学者。電力輸送・無線通信に貢献。交流発電機・テスラ変圧器の創案者。(1856〜1943)

テスラ【tesla】

(N.テスラの名に因む)磁束密度の単位。国際単位系の組立単位の一つ。1テスラは1ウェーバ毎平方メートルで、1万ガウスに等しい。記号T

て‐すり【手摺・勾欄】

①(すがって、手で摺るからいう)階段・橋・廊下などの縁に、腰の高さに渡した横木。欄干。

②(テズリ・デスリとも)人形浄瑠璃の舞台前面に設けた、3段になったしきり。人形遣いの腰から下を隠し、人形が地上や座敷に立居するように見せる。転じて、その人形芝居・人形遣いのこと。

⇒てすり‐ぶたい【手摺舞台】

て‐ずり【手刷】

①木版を刷毛はけと馬楝ばれんとを用いて手によって1枚ずつ刷る刷り方。また、そのすりもの。

②印刷機を手で操作して印刷すること。また、その印刷物。↔機械刷

てすり‐あしすり【手摺り足摺り】

①手や足をこすってくやしがるさま。また、もどかしがるさま。

②ひたすらあやまるさま。

てすり‐ぶたい【手摺舞台】

手摺2のある舞台。人形浄瑠璃芝居の舞台。

⇒て‐すり【手摺・勾欄】

て‐ずれ【手擦れ】

手があたってすれること。また、そのすれた所。

て‐せい【手製】

手ずから製すること。また、そのもの。てづくり。「―のセーター」

て‐ぜい【手勢】

手下の兵卒。配下の軍勢。平家物語7「―三十騎ばかりで都へひつかへす」。「―を率いる」

テセウス【Thēseus】

ギリシア神話で、アテナイの英雄。クレタ島の迷宮に怪獣ミノタウロスを討つなど、ヘラクレスに劣らぬ数々の冒険をして功績をたて、のちアテナイの王となり、アッティカを統一したという。

デセール【dessert フランス】

①(→)デザートに同じ。

②上等のビスケットの一種。デセル。

て‐ぜま【手狭】

家や部屋などが、使用するのに狭いこと。「家が―になる」「―な書斎」

て‐ぜま・い【手狭い】

〔形〕[文]てぜま・し(ク)

てぜまである。場所などが狭い。

て‐ぜめ【手攻め】

てきびしく攻め寄せること。

て‐せん【手銭】

自分の金銭。みぜに。

で‐せん【出銭】

支出される金銭。出費。

て‐せんじ【手煎じ】

①自分で茶を煎じること。昔話稲妻表紙「―を心ばかりのもてなしにて」

②自ら炊事すること。おちぶれて奉公人もおけない生活。西鶴織留2「身の裸になる事はさておき、後には―すること」

③めかけ。囲われ女。浄瑠璃、松風村雨束帯鑑「是は都の月ぎりに隠しおかれし―や」

て‐そう【手相】‥サウ

運勢が現れるという、手のひらの手筋・形状などの形相。「―に出る」「―見」「長寿の―」

⇒てそう‐がく【手相学】

て‐そう【て候】‥サウ

(接続助詞テにサウ(候)の付いた語。鎌倉時代から行われ、室町時代には会話に盛んに用いられた)

①…ております。…ています。史記抄「むすめを一人もつ―をまゐらせう」

②…ました。平家物語9「いけずき給はらせ給ひ―な」

で‐そう【で候】‥サウ

(助詞デにサウ(候)の付いた語)…でございます。史記抄「是は智伯が頭―」

てそう‐がく【手相学】‥サウ‥

手と性格および体質との関係を研究する学問。

⇒て‐そう【手相】

て‐そそぶり

(→)「てそぼり」に同じ。

て‐そだて【手育て】

わが手一つで育てること。

て‐ぞなえ【手備え】‥ゾナヘ

大将の手許にそなえる兵。旗本。

て‐そぼくり

(→)「てそぼり」に同じ。

て‐そぼり

手でものをいじること。てなぐさみ。てあそび。私可多咄「御前の猿の―するを見て」

て‐ぞめ【手染】

手ずから染めること。また、その染めたもの。万葉集7「河内女の―の糸をくり返し」

で‐ぞめ【出初め】

①初めて出ること。新年に初めて出ること。

②出初式の略。〈[季]新年〉

⇒でぞめ‐しき【出初式】

でぞめ‐しき【出初式】

新年に消防士が初めて出揃って、消防動作の型などを演ずる儀式。はつで。

⇒で‐ぞめ【出初め】

で‐そろ・う【出揃う】‥ソロフ

〔自五〕

残らず出る。欠けるものなく全部がその場にあらわれる。「候補者が―・う」「証拠が―・う」

てだ

(沖縄地方で)

①太陽。

②地域の支配者である按司あんじを讃えて呼ぶ語。

て‐だい【手代】

①江戸初期以来、郡代・代官・奉行などによって町人・百姓の中から採用され、収税その他の事務を助けた小吏。→手付てつき。

②頭かしらに立つ人の代理をなす者。江戸時代の商家では番頭と丁稚でっちとの中間に位する身分の奉公人。

て‐だいまつ【手松明】

手に持つ小さい松明。〈日葡辞書〉

て‐だか【手鷹】

手飼いの鷹。大和物語「二なうおぼして御―にし給ひけり」

⇒てだか‐し【手鷹師】

てだか‐し【手鷹師】

江戸幕府の職名。鷹匠頭たかじょうがしらの配下に属して鷹の飼養をつかさどった。

⇒て‐だか【手鷹】

てだがみ

(「手竹箕」か)塵取ちりとりのこと。

で‐たがり【出たがり】

人目に立つところに出て行きたがること。また、そのような人。「―屋」

て‐だし【手出し】

①手を出すこと。物事に関係すること。「株に―する」

②最初にしかけること。相手に争いをしかけること。日葡辞書「テダシヲスル」

③はたから要らぬ世話をやくこと。「余計な―はするな」

⇒手出し十層倍

で‐だし【出出し】

出はじめ。物事のしはじめ。「―でしくじる」

広辞苑 ページ 13468 での【○手塩に掛ける】単語。