複数辞典一括検索+![]()

![]()

○駑馬に鞭つどばにむちうつ🔗⭐🔉

○駑馬に鞭つどばにむちうつ

才能もないが努力すること。謙遜していう。

⇒ど‐ば【駑馬】

とばのこいづか【鳥羽の恋塚】‥コヒ‥

長唄。1903年(明治36)初演。半井なからい桃水作詞。4世吉住小三郎作曲。文覚上人の出家譚を作品化。

とば‐ふしみ‐の‐たたかい【鳥羽伏見の戦】‥タタカヒ

戊辰戦争の開始を告げるとともにその帰趨を決した戦い。慶応4年1月3日(1868年1月27日)、薩藩討伐を名目に大坂より京都に攻め上ろうとした旧幕府軍と薩長を中心とする新政府軍とが鳥羽・伏見で衝突、翌日前者が敗走した。

とば‐ふせぎ【賭場防ぎ】

賭場荒しにそなえて、博徒が雇っておく武芸者。用心棒。

トハラ【Tokhāra・吐火羅・都貨邏】

中央アジアのアム川中流域を支配したイラン系遊牧民。また、その支配した地域の名称。前2世紀、バクトリア王国を倒して王国を建設したが、やがて南下した大月氏に服属。中国文献に見える大夏は、このトハラの音訳と思われる。トカラ。→月氏

と‐ばり【帳・帷】

室内に垂れさげて、室内を隔てるのに用いる布帛。たれぎぬ。たれぬの。履中紀「室よどのに入り―を開けて」。「夜の―につつまれる」

⇒とばり‐あげ【帳上げ・褰帳】

と‐ばり【戸張り】

戸板を張板がわりにして張物をすること。浮世風呂2「―をしたらおくみ先を張り曲げたといふこごとさ」

とばり【戸張】

姓氏の一つ。

⇒とばり‐こがん【戸張孤雁】

とばり【登張】

姓氏の一つ。

⇒とばり‐ちくふう【登張竹風】

とばり‐あげ【帳上げ・褰帳】

⇒けんちょう。栄華物語根合「威儀のみこ、―など、例のことなり」

⇒と‐ばり【帳・帷】

とば‐りきゅう【鳥羽離宮】

鳥羽殿とばどのの別称。

とばり‐こがん【戸張孤雁】

彫刻家・版画家。旧名、志村亀吉。東京生れ。荻原守衛の影響から太平洋画会研究所で学ぶ。作「煌きらめく嫉妬」など。(1882〜1927)

⇒とばり【戸張】

とばり‐ちくふう【登張竹風】

独文学者・評論家。本名、信一郎。広島県生れ。東大卒。「帝国文学」によって高山樗牛と共にニーチェ主義を鼓吹。のち二高で教授。「大独日辞典」を編。(1873〜1955)

⇒とばり【登張】

と‐はん【登坂】

⇒とうはん

と‐はん【登攀】

⇒とうはん

とばん【吐蕃】

古代のチベット人の王国。唐・宋時代の史書に見える呼び名。7世紀初め、ソンツェン=ガンポが建国。仏教が栄えたが、9世紀の頃より王家は衰退。

と‐ばん【塗板】

(→)黒板こくばんに同じ。

ど‐ばん【土版】

長さ5〜15センチメートル位の扁平な楕円形または長方形の土製品。表裏に文様が施されている。護符的なものか。岩版はその石製品。縄文時代の後期・晩期のもの。

ど‐ばん【土蕃】

土着の蕃人。

と‐ひ【徒費】

むだな費用。むだづかい。

と‐ひ【都鄙】

みやこといなか。

とび

(西日本で)神仏への供物・土産物。とんび。

とび【鳶・鴟・鵄】

①タカ目タカ科の鳥。市街地や海辺に多い。背面はいわゆる鳶色。主に小動物やその死骸を食う。「ぴいひょろろ」と鳴く。日本を含む旧世界に広く分布。とんび。三教指帰「蠅をけづり―を飛ばす妙」

とび

トビ

提供:OPO

トビ

提供:OPO

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

②鳶の者・鳶口の略。

③鳶色の略。

④江戸時代、問屋と仲買との間に立って手数料を取った者。すあい。

⇒鳶が鷹を生む

⇒鳶に油揚をさらわれる

⇒鳶も居ずまいから鷹に見える

どひ【土肥】

姓氏の一つ。

⇒どひ‐けいぞう【土肥慶蔵】

⇒どひ‐さねひら【土肥実平】

ど‐ひ【土匪】

土着の匪賊。

ど‐ひ【土樋】

土管の樋。

ど‐ひ【奴婢】

下男と下女。ぬひ。

とび‐あがり【飛上り】

①飛びあがること。

②突飛な言動をすること。また、その人。むこうみず。西鶴織留4「同じ心の―ども四人」

③一足飛びに出世すること。成上り。

とび‐あが・る【飛び上がる】

〔自五〕

①飛んで空へあがる。空中へ舞いあがる。

②(「跳び上がる」とも書く)おどりあがる。はねあがる。「―・って喜ぶ」

③順序をふまずにのぼる。飛び越して進む。にわかに出世する。

とび‐あし【飛び足】

飛ぶように速い足つき。好色一代女1「宿屋入りの―、座敷つきの抜き足」

とび‐あり・く【飛び歩く】

〔自四〕

「とびあるく」に同じ。枕草子43「夏虫…草子の上などに―・くいとをかし」

とび‐ある・く【飛び歩く】

〔自五〕

①飛んで方々を歩く。

②方々を歩きまわる。いそがしく歩きまわる。「同志を求めて―・く」

とび‐いか【鳶烏賊】

アカイカ科のイカ。敵に追われると、海面からとび上がって滑空するのでこの名がある。胴長約30センチメートル。スルメイカに似るが、筋肉質で、外套膜の背側前方に発光域がある。暖海に産し、沖縄・台湾で漁獲される。

とび‐いし【飛石】

日本風の庭園の通路に伝い歩き用に少しずつ離して敷き並べた石。「―づたい」

⇒とびいし‐れんきゅう【飛石連休】

とびいし‐れんきゅう【飛石連休】‥キウ

少しずつの間隔をおいて連なる休日。

⇒とび‐いし【飛石】

とび‐いた【飛板・跳板】

飛込用の、基端を固定した弾性のある一枚板。スプリング‐ボード。

⇒とびいた‐とびこみ【飛板飛込】

とびいた‐とびこみ【飛板飛込】

飛込競技の一つ。高さ1メートルまたは3メートルの飛板を使って行うもの。→飛込競技

⇒とび‐いた【飛板・跳板】

とび‐いり【飛入り】

仲間でない者が、不意に加入すること。また、その人。「―相撲」

とび‐い・る【飛び入る】

〔自四〕

飛び込む。太平記17「水中に魚跳り御舟の中へ―・りける」

とび‐いろ【鳶色】

鳶の羽色、すなわち茶褐色。

Munsell color system: 8R3/2

⇒とびいろ‐うんか【鳶色浮塵子】

とびいろ‐うんか【鳶色浮塵子】

カメムシ目ウンカ科の昆虫。体は暗褐色、翅は帯褐色で、全長3〜5ミリメートル。稲の大害虫で、セジロウンカとともに古くから飢饉の主因の一つ。俗に「秋うんか」という。

⇒とび‐いろ【鳶色】

とび‐うお【飛魚】‥ウヲ

トビウオ科の硬骨魚の総称。また、その一種。体は紡錘形でやや側扁し、胸びれは極めて大きく空中を飛行する用をなし、尾びれは二またに分かれ、下葉が長い。体色は蒼黒色、下方は淡色。多くは全長30センチメートル前後。海産。食用。アゴ。ツバメウオ。ツバクロウオ。ヒイゴウオ。トンボウオ。〈[季]夏〉。〈日葡辞書〉

とびうお

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

②鳶の者・鳶口の略。

③鳶色の略。

④江戸時代、問屋と仲買との間に立って手数料を取った者。すあい。

⇒鳶が鷹を生む

⇒鳶に油揚をさらわれる

⇒鳶も居ずまいから鷹に見える

どひ【土肥】

姓氏の一つ。

⇒どひ‐けいぞう【土肥慶蔵】

⇒どひ‐さねひら【土肥実平】

ど‐ひ【土匪】

土着の匪賊。

ど‐ひ【土樋】

土管の樋。

ど‐ひ【奴婢】

下男と下女。ぬひ。

とび‐あがり【飛上り】

①飛びあがること。

②突飛な言動をすること。また、その人。むこうみず。西鶴織留4「同じ心の―ども四人」

③一足飛びに出世すること。成上り。

とび‐あが・る【飛び上がる】

〔自五〕

①飛んで空へあがる。空中へ舞いあがる。

②(「跳び上がる」とも書く)おどりあがる。はねあがる。「―・って喜ぶ」

③順序をふまずにのぼる。飛び越して進む。にわかに出世する。

とび‐あし【飛び足】

飛ぶように速い足つき。好色一代女1「宿屋入りの―、座敷つきの抜き足」

とび‐あり・く【飛び歩く】

〔自四〕

「とびあるく」に同じ。枕草子43「夏虫…草子の上などに―・くいとをかし」

とび‐ある・く【飛び歩く】

〔自五〕

①飛んで方々を歩く。

②方々を歩きまわる。いそがしく歩きまわる。「同志を求めて―・く」

とび‐いか【鳶烏賊】

アカイカ科のイカ。敵に追われると、海面からとび上がって滑空するのでこの名がある。胴長約30センチメートル。スルメイカに似るが、筋肉質で、外套膜の背側前方に発光域がある。暖海に産し、沖縄・台湾で漁獲される。

とび‐いし【飛石】

日本風の庭園の通路に伝い歩き用に少しずつ離して敷き並べた石。「―づたい」

⇒とびいし‐れんきゅう【飛石連休】

とびいし‐れんきゅう【飛石連休】‥キウ

少しずつの間隔をおいて連なる休日。

⇒とび‐いし【飛石】

とび‐いた【飛板・跳板】

飛込用の、基端を固定した弾性のある一枚板。スプリング‐ボード。

⇒とびいた‐とびこみ【飛板飛込】

とびいた‐とびこみ【飛板飛込】

飛込競技の一つ。高さ1メートルまたは3メートルの飛板を使って行うもの。→飛込競技

⇒とび‐いた【飛板・跳板】

とび‐いり【飛入り】

仲間でない者が、不意に加入すること。また、その人。「―相撲」

とび‐い・る【飛び入る】

〔自四〕

飛び込む。太平記17「水中に魚跳り御舟の中へ―・りける」

とび‐いろ【鳶色】

鳶の羽色、すなわち茶褐色。

Munsell color system: 8R3/2

⇒とびいろ‐うんか【鳶色浮塵子】

とびいろ‐うんか【鳶色浮塵子】

カメムシ目ウンカ科の昆虫。体は暗褐色、翅は帯褐色で、全長3〜5ミリメートル。稲の大害虫で、セジロウンカとともに古くから飢饉の主因の一つ。俗に「秋うんか」という。

⇒とび‐いろ【鳶色】

とび‐うお【飛魚】‥ウヲ

トビウオ科の硬骨魚の総称。また、その一種。体は紡錘形でやや側扁し、胸びれは極めて大きく空中を飛行する用をなし、尾びれは二またに分かれ、下葉が長い。体色は蒼黒色、下方は淡色。多くは全長30センチメートル前後。海産。食用。アゴ。ツバメウオ。ツバクロウオ。ヒイゴウオ。トンボウオ。〈[季]夏〉。〈日葡辞書〉

とびうお

⇒とびうお‐ざ【飛魚座】

とびうお‐ざ【飛魚座】‥ウヲ‥

(Volans ラテン)南天の星座。竜骨座の南にある。

⇒とび‐うお【飛魚】

とび‐うさぎ【跳兎】

ネズミ目トビウサギ科の哺乳類。頭胴長40センチメートル、尾長45センチメートルほど。後肢が長く、カンガルーに似た体形だが、耳が大きく、体の毛が長くふさふさしている。毛色は背が褐色で腹は白い。アフリカの草原にすみ、夜行性。

トビウサギ

提供:東京動物園協会

⇒とびうお‐ざ【飛魚座】

とびうお‐ざ【飛魚座】‥ウヲ‥

(Volans ラテン)南天の星座。竜骨座の南にある。

⇒とび‐うお【飛魚】

とび‐うさぎ【跳兎】

ネズミ目トビウサギ科の哺乳類。頭胴長40センチメートル、尾長45センチメートルほど。後肢が長く、カンガルーに似た体形だが、耳が大きく、体の毛が長くふさふさしている。毛色は背が褐色で腹は白い。アフリカの草原にすみ、夜行性。

トビウサギ

提供:東京動物園協会

とび‐うめ【飛梅】

①菅原道真が大宰府に左遷されて家を出る時「東風こち吹かば匂ひおこせよ梅の花あるじなしとて春な忘れそ」と詠んだ梅の木が道真の配所筑紫まで飛んでその庭に生え匂ったという故事。

②安楽寺(太宰府天満宮)の庭にある、1の伝説に基づく梅の木。

とび‐えい【鳶鱝】‥エヒ

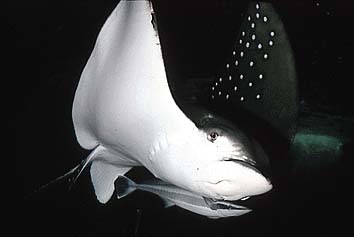

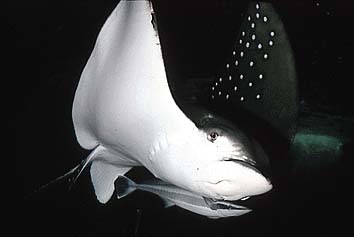

トビエイ科の海産の軟骨魚。その名は、形状がトビに似るからとも、水面を跳ぶからともいう。体幅1メートル余に達し、体は滑らかで上部暗褐色、下面は白色。胎生。南日本産。ツバクロエイ。広義にはトビエイ科魚類の総称。

マダラトビエイとコバンザメ

提供:東京動物園協会

とび‐うめ【飛梅】

①菅原道真が大宰府に左遷されて家を出る時「東風こち吹かば匂ひおこせよ梅の花あるじなしとて春な忘れそ」と詠んだ梅の木が道真の配所筑紫まで飛んでその庭に生え匂ったという故事。

②安楽寺(太宰府天満宮)の庭にある、1の伝説に基づく梅の木。

とび‐えい【鳶鱝】‥エヒ

トビエイ科の海産の軟骨魚。その名は、形状がトビに似るからとも、水面を跳ぶからともいう。体幅1メートル余に達し、体は滑らかで上部暗褐色、下面は白色。胎生。南日本産。ツバクロエイ。広義にはトビエイ科魚類の総称。

マダラトビエイとコバンザメ

提供:東京動物園協会

とび‐お・きる【飛び起きる】

〔自上一〕

飛び上がるように勢いよく起き上がる。「驚いて―・きる」

とび‐おり【飛降り・飛下り】

①高い所から飛びおりること。「―自殺」

②進行中の乗物などから飛びおりること。

とび‐お・りる【飛び降りる・飛び下りる】

〔自上一〕[文]とびお・る(上二)

①身をおどらせて高い所からおりる。「清水きよみずの舞台から―・りる」

②乗物の止まるのを待たず、地上におりる。

とび‐か・う【飛び交う】‥カフ

〔自五〕

とびちがう。入り乱れて飛ぶ。「冗談が―・う」

とび‐かえ・る【飛び返る】‥カヘル

〔自五〕

①飛んでもとのところに返る。

②はねかえる。

とび‐かか・る【飛び掛かる】

〔自五〕

(相手をおさえようとして)身をおどらせてとびつく。

とび‐かけ・る【飛び翔る】

〔自四〕

(鳥などが)空高く飛ぶ。飛翔する。万葉集9「ほととぎす…卯の花の咲きたる野辺ゆ―・り来鳴きとよもし」

とび‐がしら【鳶頭】

鳶の者の親方。かしら。

とび‐お・きる【飛び起きる】

〔自上一〕

飛び上がるように勢いよく起き上がる。「驚いて―・きる」

とび‐おり【飛降り・飛下り】

①高い所から飛びおりること。「―自殺」

②進行中の乗物などから飛びおりること。

とび‐お・りる【飛び降りる・飛び下りる】

〔自上一〕[文]とびお・る(上二)

①身をおどらせて高い所からおりる。「清水きよみずの舞台から―・りる」

②乗物の止まるのを待たず、地上におりる。

とび‐か・う【飛び交う】‥カフ

〔自五〕

とびちがう。入り乱れて飛ぶ。「冗談が―・う」

とび‐かえ・る【飛び返る】‥カヘル

〔自五〕

①飛んでもとのところに返る。

②はねかえる。

とび‐かか・る【飛び掛かる】

〔自五〕

(相手をおさえようとして)身をおどらせてとびつく。

とび‐かけ・る【飛び翔る】

〔自四〕

(鳥などが)空高く飛ぶ。飛翔する。万葉集9「ほととぎす…卯の花の咲きたる野辺ゆ―・り来鳴きとよもし」

とび‐がしら【鳶頭】

鳶の者の親方。かしら。

トビ

提供:OPO

トビ

提供:OPO

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

②鳶の者・鳶口の略。

③鳶色の略。

④江戸時代、問屋と仲買との間に立って手数料を取った者。すあい。

⇒鳶が鷹を生む

⇒鳶に油揚をさらわれる

⇒鳶も居ずまいから鷹に見える

どひ【土肥】

姓氏の一つ。

⇒どひ‐けいぞう【土肥慶蔵】

⇒どひ‐さねひら【土肥実平】

ど‐ひ【土匪】

土着の匪賊。

ど‐ひ【土樋】

土管の樋。

ど‐ひ【奴婢】

下男と下女。ぬひ。

とび‐あがり【飛上り】

①飛びあがること。

②突飛な言動をすること。また、その人。むこうみず。西鶴織留4「同じ心の―ども四人」

③一足飛びに出世すること。成上り。

とび‐あが・る【飛び上がる】

〔自五〕

①飛んで空へあがる。空中へ舞いあがる。

②(「跳び上がる」とも書く)おどりあがる。はねあがる。「―・って喜ぶ」

③順序をふまずにのぼる。飛び越して進む。にわかに出世する。

とび‐あし【飛び足】

飛ぶように速い足つき。好色一代女1「宿屋入りの―、座敷つきの抜き足」

とび‐あり・く【飛び歩く】

〔自四〕

「とびあるく」に同じ。枕草子43「夏虫…草子の上などに―・くいとをかし」

とび‐ある・く【飛び歩く】

〔自五〕

①飛んで方々を歩く。

②方々を歩きまわる。いそがしく歩きまわる。「同志を求めて―・く」

とび‐いか【鳶烏賊】

アカイカ科のイカ。敵に追われると、海面からとび上がって滑空するのでこの名がある。胴長約30センチメートル。スルメイカに似るが、筋肉質で、外套膜の背側前方に発光域がある。暖海に産し、沖縄・台湾で漁獲される。

とび‐いし【飛石】

日本風の庭園の通路に伝い歩き用に少しずつ離して敷き並べた石。「―づたい」

⇒とびいし‐れんきゅう【飛石連休】

とびいし‐れんきゅう【飛石連休】‥キウ

少しずつの間隔をおいて連なる休日。

⇒とび‐いし【飛石】

とび‐いた【飛板・跳板】

飛込用の、基端を固定した弾性のある一枚板。スプリング‐ボード。

⇒とびいた‐とびこみ【飛板飛込】

とびいた‐とびこみ【飛板飛込】

飛込競技の一つ。高さ1メートルまたは3メートルの飛板を使って行うもの。→飛込競技

⇒とび‐いた【飛板・跳板】

とび‐いり【飛入り】

仲間でない者が、不意に加入すること。また、その人。「―相撲」

とび‐い・る【飛び入る】

〔自四〕

飛び込む。太平記17「水中に魚跳り御舟の中へ―・りける」

とび‐いろ【鳶色】

鳶の羽色、すなわち茶褐色。

Munsell color system: 8R3/2

⇒とびいろ‐うんか【鳶色浮塵子】

とびいろ‐うんか【鳶色浮塵子】

カメムシ目ウンカ科の昆虫。体は暗褐色、翅は帯褐色で、全長3〜5ミリメートル。稲の大害虫で、セジロウンカとともに古くから飢饉の主因の一つ。俗に「秋うんか」という。

⇒とび‐いろ【鳶色】

とび‐うお【飛魚】‥ウヲ

トビウオ科の硬骨魚の総称。また、その一種。体は紡錘形でやや側扁し、胸びれは極めて大きく空中を飛行する用をなし、尾びれは二またに分かれ、下葉が長い。体色は蒼黒色、下方は淡色。多くは全長30センチメートル前後。海産。食用。アゴ。ツバメウオ。ツバクロウオ。ヒイゴウオ。トンボウオ。〈[季]夏〉。〈日葡辞書〉

とびうお

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

②鳶の者・鳶口の略。

③鳶色の略。

④江戸時代、問屋と仲買との間に立って手数料を取った者。すあい。

⇒鳶が鷹を生む

⇒鳶に油揚をさらわれる

⇒鳶も居ずまいから鷹に見える

どひ【土肥】

姓氏の一つ。

⇒どひ‐けいぞう【土肥慶蔵】

⇒どひ‐さねひら【土肥実平】

ど‐ひ【土匪】

土着の匪賊。

ど‐ひ【土樋】

土管の樋。

ど‐ひ【奴婢】

下男と下女。ぬひ。

とび‐あがり【飛上り】

①飛びあがること。

②突飛な言動をすること。また、その人。むこうみず。西鶴織留4「同じ心の―ども四人」

③一足飛びに出世すること。成上り。

とび‐あが・る【飛び上がる】

〔自五〕

①飛んで空へあがる。空中へ舞いあがる。

②(「跳び上がる」とも書く)おどりあがる。はねあがる。「―・って喜ぶ」

③順序をふまずにのぼる。飛び越して進む。にわかに出世する。

とび‐あし【飛び足】

飛ぶように速い足つき。好色一代女1「宿屋入りの―、座敷つきの抜き足」

とび‐あり・く【飛び歩く】

〔自四〕

「とびあるく」に同じ。枕草子43「夏虫…草子の上などに―・くいとをかし」

とび‐ある・く【飛び歩く】

〔自五〕

①飛んで方々を歩く。

②方々を歩きまわる。いそがしく歩きまわる。「同志を求めて―・く」

とび‐いか【鳶烏賊】

アカイカ科のイカ。敵に追われると、海面からとび上がって滑空するのでこの名がある。胴長約30センチメートル。スルメイカに似るが、筋肉質で、外套膜の背側前方に発光域がある。暖海に産し、沖縄・台湾で漁獲される。

とび‐いし【飛石】

日本風の庭園の通路に伝い歩き用に少しずつ離して敷き並べた石。「―づたい」

⇒とびいし‐れんきゅう【飛石連休】

とびいし‐れんきゅう【飛石連休】‥キウ

少しずつの間隔をおいて連なる休日。

⇒とび‐いし【飛石】

とび‐いた【飛板・跳板】

飛込用の、基端を固定した弾性のある一枚板。スプリング‐ボード。

⇒とびいた‐とびこみ【飛板飛込】

とびいた‐とびこみ【飛板飛込】

飛込競技の一つ。高さ1メートルまたは3メートルの飛板を使って行うもの。→飛込競技

⇒とび‐いた【飛板・跳板】

とび‐いり【飛入り】

仲間でない者が、不意に加入すること。また、その人。「―相撲」

とび‐い・る【飛び入る】

〔自四〕

飛び込む。太平記17「水中に魚跳り御舟の中へ―・りける」

とび‐いろ【鳶色】

鳶の羽色、すなわち茶褐色。

Munsell color system: 8R3/2

⇒とびいろ‐うんか【鳶色浮塵子】

とびいろ‐うんか【鳶色浮塵子】

カメムシ目ウンカ科の昆虫。体は暗褐色、翅は帯褐色で、全長3〜5ミリメートル。稲の大害虫で、セジロウンカとともに古くから飢饉の主因の一つ。俗に「秋うんか」という。

⇒とび‐いろ【鳶色】

とび‐うお【飛魚】‥ウヲ

トビウオ科の硬骨魚の総称。また、その一種。体は紡錘形でやや側扁し、胸びれは極めて大きく空中を飛行する用をなし、尾びれは二またに分かれ、下葉が長い。体色は蒼黒色、下方は淡色。多くは全長30センチメートル前後。海産。食用。アゴ。ツバメウオ。ツバクロウオ。ヒイゴウオ。トンボウオ。〈[季]夏〉。〈日葡辞書〉

とびうお

⇒とびうお‐ざ【飛魚座】

とびうお‐ざ【飛魚座】‥ウヲ‥

(Volans ラテン)南天の星座。竜骨座の南にある。

⇒とび‐うお【飛魚】

とび‐うさぎ【跳兎】

ネズミ目トビウサギ科の哺乳類。頭胴長40センチメートル、尾長45センチメートルほど。後肢が長く、カンガルーに似た体形だが、耳が大きく、体の毛が長くふさふさしている。毛色は背が褐色で腹は白い。アフリカの草原にすみ、夜行性。

トビウサギ

提供:東京動物園協会

⇒とびうお‐ざ【飛魚座】

とびうお‐ざ【飛魚座】‥ウヲ‥

(Volans ラテン)南天の星座。竜骨座の南にある。

⇒とび‐うお【飛魚】

とび‐うさぎ【跳兎】

ネズミ目トビウサギ科の哺乳類。頭胴長40センチメートル、尾長45センチメートルほど。後肢が長く、カンガルーに似た体形だが、耳が大きく、体の毛が長くふさふさしている。毛色は背が褐色で腹は白い。アフリカの草原にすみ、夜行性。

トビウサギ

提供:東京動物園協会

とび‐うめ【飛梅】

①菅原道真が大宰府に左遷されて家を出る時「東風こち吹かば匂ひおこせよ梅の花あるじなしとて春な忘れそ」と詠んだ梅の木が道真の配所筑紫まで飛んでその庭に生え匂ったという故事。

②安楽寺(太宰府天満宮)の庭にある、1の伝説に基づく梅の木。

とび‐えい【鳶鱝】‥エヒ

トビエイ科の海産の軟骨魚。その名は、形状がトビに似るからとも、水面を跳ぶからともいう。体幅1メートル余に達し、体は滑らかで上部暗褐色、下面は白色。胎生。南日本産。ツバクロエイ。広義にはトビエイ科魚類の総称。

マダラトビエイとコバンザメ

提供:東京動物園協会

とび‐うめ【飛梅】

①菅原道真が大宰府に左遷されて家を出る時「東風こち吹かば匂ひおこせよ梅の花あるじなしとて春な忘れそ」と詠んだ梅の木が道真の配所筑紫まで飛んでその庭に生え匂ったという故事。

②安楽寺(太宰府天満宮)の庭にある、1の伝説に基づく梅の木。

とび‐えい【鳶鱝】‥エヒ

トビエイ科の海産の軟骨魚。その名は、形状がトビに似るからとも、水面を跳ぶからともいう。体幅1メートル余に達し、体は滑らかで上部暗褐色、下面は白色。胎生。南日本産。ツバクロエイ。広義にはトビエイ科魚類の総称。

マダラトビエイとコバンザメ

提供:東京動物園協会

とび‐お・きる【飛び起きる】

〔自上一〕

飛び上がるように勢いよく起き上がる。「驚いて―・きる」

とび‐おり【飛降り・飛下り】

①高い所から飛びおりること。「―自殺」

②進行中の乗物などから飛びおりること。

とび‐お・りる【飛び降りる・飛び下りる】

〔自上一〕[文]とびお・る(上二)

①身をおどらせて高い所からおりる。「清水きよみずの舞台から―・りる」

②乗物の止まるのを待たず、地上におりる。

とび‐か・う【飛び交う】‥カフ

〔自五〕

とびちがう。入り乱れて飛ぶ。「冗談が―・う」

とび‐かえ・る【飛び返る】‥カヘル

〔自五〕

①飛んでもとのところに返る。

②はねかえる。

とび‐かか・る【飛び掛かる】

〔自五〕

(相手をおさえようとして)身をおどらせてとびつく。

とび‐かけ・る【飛び翔る】

〔自四〕

(鳥などが)空高く飛ぶ。飛翔する。万葉集9「ほととぎす…卯の花の咲きたる野辺ゆ―・り来鳴きとよもし」

とび‐がしら【鳶頭】

鳶の者の親方。かしら。

とび‐お・きる【飛び起きる】

〔自上一〕

飛び上がるように勢いよく起き上がる。「驚いて―・きる」

とび‐おり【飛降り・飛下り】

①高い所から飛びおりること。「―自殺」

②進行中の乗物などから飛びおりること。

とび‐お・りる【飛び降りる・飛び下りる】

〔自上一〕[文]とびお・る(上二)

①身をおどらせて高い所からおりる。「清水きよみずの舞台から―・りる」

②乗物の止まるのを待たず、地上におりる。

とび‐か・う【飛び交う】‥カフ

〔自五〕

とびちがう。入り乱れて飛ぶ。「冗談が―・う」

とび‐かえ・る【飛び返る】‥カヘル

〔自五〕

①飛んでもとのところに返る。

②はねかえる。

とび‐かか・る【飛び掛かる】

〔自五〕

(相手をおさえようとして)身をおどらせてとびつく。

とび‐かけ・る【飛び翔る】

〔自四〕

(鳥などが)空高く飛ぶ。飛翔する。万葉集9「ほととぎす…卯の花の咲きたる野辺ゆ―・り来鳴きとよもし」

とび‐がしら【鳶頭】

鳶の者の親方。かしら。

広辞苑 ページ 14247 での【○駑馬に鞭つ】単語。