複数辞典一括検索+![]()

![]()

○飛ぶ鳥を落とす勢いとぶとりをおとすいきおい🔗⭐🔉

○飛ぶ鳥を落とす勢いとぶとりをおとすいきおい

威勢の盛んなさまにいう。飛ぶ鳥も落ちる。

⇒とぶ‐とり【飛ぶ鳥】

どぶ‐どろ【溝泥】

下水の底にたまっている泥。

ドブニウム【dubnium】

(ロシアの町ドブナに因む)超アクチノイド元素の一つ。元素記号Db 原子番号105の放射性元素。1970年カリホルニウムに窒素イオンを、71年アメリシウムにネオン‐イオンを照射して合成された。

どぶ‐ねずみ【溝鼠】

①ネズミ科の一種。頭胴長20センチメートル、尾長18センチメートルほど。類似種のクマネズミと比べると、尾が比較的短く、また耳介が小さい。中央アジア原産といわれるが、現在全世界の人家の近く、特に下水溝に生息する。家鼠として害は大きいが、白変種のラットは実験動物として重要。七郎鼠。

どぶねずみ

②比喩的に、主人の目をかすめて悪事をする番頭・手代てだいなど。

とふ‐の‐すがごも【十符の菅薦】

編目の十筋ある菅薦。東北地方の名産。夫木和歌抄28「陸奥の―七ふには」

とぶ‐ひ【飛ぶ火・烽】

古代の軍事施設。また、そこで火をたき煙をあげて行う、非常を通報するための合図。烽火。

⇒とぶひ‐の‐のもり【飛ぶ火の野守】

とぶひ‐の【飛火野】

春日野の別称。712年(和銅5)に設置された春日烽かすがとぶひに因む。(歌枕)

とぶひ‐の‐のもり【飛ぶ火の野守】

烽火の番人。古今和歌集春「春日野の―出でて見よ」

⇒とぶ‐ひ【飛ぶ火・烽】

どぶ‐め・く

〔自四〕

(→)「どぶつく」に同じ。〈日葡辞書〉

とぶらい【弔い】トブラヒ

⇒とむらい

とぶらい【訪い】トブラヒ

おとずれること。見舞うこと。源氏物語夕顔「尼君の―に物せむついでに」

とぶら・う【訪ふ・弔ふ】トブラフ

〔他四〕

(後世トムラウとも)

➊《訪》

①案じて問い聞く。心配して聞く。万葉集2「何しかももとな―・ふ聞けばねのみし泣かゆ」。古今和歌集雑「五節ごせちのあしたに簪かんざしの玉の落ちたりけるを見て誰がならむと―・ひてよめる」

②おとずれる。見舞う。機嫌をうかがう。源氏物語夕顔「大弐の乳母のいたくわづらひて尼になりにける―・はむ」

③詮索する。尋ね求める。平家物語1「まづ異朝の先蹤せんじようを―・ふに」

➋《弔》

①人の死をいたんで、喪にある人をたずねて慰める。弔問する。源氏物語桐壺「はかなく日頃すぎて、のちのわざなどにも、こまかに―・はせ給ふ」

②亡き人の冥福めいふくを祈る。法要を営む。平家物語灌頂「我らが後世を―・はむことも有りがたし」。日葡辞書「ゴセ(後世)ヲトブラウ」

トブラルコ【tobralco】

平織と斜子ななこの混合組織の綿織物。婦人・子供服地用。

ド‐フリース【Hugo de Vries】

オランダの植物学者。オオマツヨイグサの雑種を研究、突然変異説を提唱。メンデルの遺伝法則を再発見した一人。(1848〜1935)

ど‐ぶろ【土風炉】

土焼の風炉ふろ。陶炉。

ド‐ブロイ【Louis Victor de Broglie】

フランスの理論物理学者。波動力学の先駆者。物質における波動性を主張し、粒子性と波動性とを融合させた。ノーベル賞。(1892〜1987)

⇒ドブロイ‐は【ドブロイ波】

ドブロイ‐は【ドブロイ波】

(→)物質波に同じ。

⇒ド‐ブロイ【Louis Victor de Broglie】

とふ‐ろう【都府楼】

筑前国(現、福岡県太宰府市)にあった大宰府の庁舎の別名。

どぶろく【溷六】

酒に酔いつぶれた者。ずぶろく。

どぶろく【濁醪・濁酒】

滓かすを漉し取らない日本酒。にごりざけ。もろみざけ。だくしゅ。しろうま。〈[季]秋〉。国木田独歩、窮死「余程都合の可いい日でないと白馬どぶろくも碌々は飲めない仲間らしい」

ドブロリューボフ【Nikolai A. Dobrolyubov】

ロシアの文芸・社会評論家。専制体制と農奴制を批判する急進派の若き論客として、雑階級知識人に熱烈に支持された。評論「オブローモフ気質とは何か」「その日はいつ来るか」など。(1836〜1861)

ど‐ふん【土墳】

土を小高く盛った塚。土饅頭どまんじゅう。

どぶん

重いものが水中に落ちこむ音。どぶり。「―と飛び込む」

とふん‐しょう【吐糞症】‥シヤウ

腸閉塞症の別称。大便の排出が停止し、糞臭を帯びた流動物を嘔吐おうとする。

とべ

〔接尾〕

男女を問わず人名の下に付ける。一説、トメの転で、老女。老主婦。神武紀「則ち名草―といふ者を誅す」

どべ

①(東北・北陸・中国・四国地方などで)泥。

②(中部地方で)最下位。びり。

と‐へい【斗柄】

北斗七星の杓子形の柄にあたる部分の称。すなわち、大熊座のイプシロン(ε)・ゼータ(ζ)・エータ(η)の3星。古代中国では斗柄の指す方向によって季節や時刻を判別した。

と‐べい【斗米】

1斗の米。わずかな米。また、わずかな給料。

と‐べい【渡米】

アメリカへ行くこと。

ど‐へい【土兵】

土着の兵士。その土地で徴集した兵。

ど‐へい【帑幣】

かねぐらの金銀。

ど‐べい【土塀】

(古くはドヘイとも)土でつくった塀。ついじ。

どへい‐あめ【土平飴】

明和(1764〜1772)の頃、土平と名乗る男が江戸市中を売り歩いたという飴。(俚言集覧)

ドペストル【René Depestre】

ハイチ出身の詩人・小説家。共産主義に共鳴、ユネスコ職員引退後、南仏に定住。小説「我が幾夜の夢のアドリアナ」、詩集「火花」「血の花束」。(1926〜)

とべ‐やき【砥部焼】

愛媛県伊予郡砥部町で作られる陶磁器。江戸中期頃から陶器を焼いたが、大洲おおず藩主加藤泰候やすときの命を受け、1777年(安永6)以降、磁器も産出。白磁は青白色を帯びるのが特色。

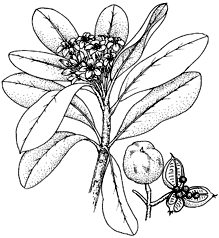

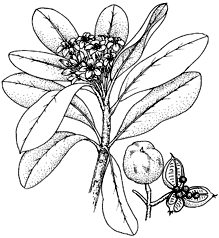

とべら【海桐花】

トベラ科の常緑低木。高さ1〜3メートルで本州から沖縄の海岸近くに生ずる。密に分枝して、全体は円い樹形をなす。葉は光沢がある。初夏、白色5弁で筒形の花を開き芳香がある。雌雄異株。果実は円く熟すと開裂。種子は赤褐色。茎葉に一種の臭気があり、昔、除夜に扉に挟んで疫鬼えききを防いだ。公園樹や庭木として栽培。トビラノキ。〈[季]夏〉。〈日葡辞書〉

とべら

②比喩的に、主人の目をかすめて悪事をする番頭・手代てだいなど。

とふ‐の‐すがごも【十符の菅薦】

編目の十筋ある菅薦。東北地方の名産。夫木和歌抄28「陸奥の―七ふには」

とぶ‐ひ【飛ぶ火・烽】

古代の軍事施設。また、そこで火をたき煙をあげて行う、非常を通報するための合図。烽火。

⇒とぶひ‐の‐のもり【飛ぶ火の野守】

とぶひ‐の【飛火野】

春日野の別称。712年(和銅5)に設置された春日烽かすがとぶひに因む。(歌枕)

とぶひ‐の‐のもり【飛ぶ火の野守】

烽火の番人。古今和歌集春「春日野の―出でて見よ」

⇒とぶ‐ひ【飛ぶ火・烽】

どぶ‐め・く

〔自四〕

(→)「どぶつく」に同じ。〈日葡辞書〉

とぶらい【弔い】トブラヒ

⇒とむらい

とぶらい【訪い】トブラヒ

おとずれること。見舞うこと。源氏物語夕顔「尼君の―に物せむついでに」

とぶら・う【訪ふ・弔ふ】トブラフ

〔他四〕

(後世トムラウとも)

➊《訪》

①案じて問い聞く。心配して聞く。万葉集2「何しかももとな―・ふ聞けばねのみし泣かゆ」。古今和歌集雑「五節ごせちのあしたに簪かんざしの玉の落ちたりけるを見て誰がならむと―・ひてよめる」

②おとずれる。見舞う。機嫌をうかがう。源氏物語夕顔「大弐の乳母のいたくわづらひて尼になりにける―・はむ」

③詮索する。尋ね求める。平家物語1「まづ異朝の先蹤せんじようを―・ふに」

➋《弔》

①人の死をいたんで、喪にある人をたずねて慰める。弔問する。源氏物語桐壺「はかなく日頃すぎて、のちのわざなどにも、こまかに―・はせ給ふ」

②亡き人の冥福めいふくを祈る。法要を営む。平家物語灌頂「我らが後世を―・はむことも有りがたし」。日葡辞書「ゴセ(後世)ヲトブラウ」

トブラルコ【tobralco】

平織と斜子ななこの混合組織の綿織物。婦人・子供服地用。

ド‐フリース【Hugo de Vries】

オランダの植物学者。オオマツヨイグサの雑種を研究、突然変異説を提唱。メンデルの遺伝法則を再発見した一人。(1848〜1935)

ど‐ぶろ【土風炉】

土焼の風炉ふろ。陶炉。

ド‐ブロイ【Louis Victor de Broglie】

フランスの理論物理学者。波動力学の先駆者。物質における波動性を主張し、粒子性と波動性とを融合させた。ノーベル賞。(1892〜1987)

⇒ドブロイ‐は【ドブロイ波】

ドブロイ‐は【ドブロイ波】

(→)物質波に同じ。

⇒ド‐ブロイ【Louis Victor de Broglie】

とふ‐ろう【都府楼】

筑前国(現、福岡県太宰府市)にあった大宰府の庁舎の別名。

どぶろく【溷六】

酒に酔いつぶれた者。ずぶろく。

どぶろく【濁醪・濁酒】

滓かすを漉し取らない日本酒。にごりざけ。もろみざけ。だくしゅ。しろうま。〈[季]秋〉。国木田独歩、窮死「余程都合の可いい日でないと白馬どぶろくも碌々は飲めない仲間らしい」

ドブロリューボフ【Nikolai A. Dobrolyubov】

ロシアの文芸・社会評論家。専制体制と農奴制を批判する急進派の若き論客として、雑階級知識人に熱烈に支持された。評論「オブローモフ気質とは何か」「その日はいつ来るか」など。(1836〜1861)

ど‐ふん【土墳】

土を小高く盛った塚。土饅頭どまんじゅう。

どぶん

重いものが水中に落ちこむ音。どぶり。「―と飛び込む」

とふん‐しょう【吐糞症】‥シヤウ

腸閉塞症の別称。大便の排出が停止し、糞臭を帯びた流動物を嘔吐おうとする。

とべ

〔接尾〕

男女を問わず人名の下に付ける。一説、トメの転で、老女。老主婦。神武紀「則ち名草―といふ者を誅す」

どべ

①(東北・北陸・中国・四国地方などで)泥。

②(中部地方で)最下位。びり。

と‐へい【斗柄】

北斗七星の杓子形の柄にあたる部分の称。すなわち、大熊座のイプシロン(ε)・ゼータ(ζ)・エータ(η)の3星。古代中国では斗柄の指す方向によって季節や時刻を判別した。

と‐べい【斗米】

1斗の米。わずかな米。また、わずかな給料。

と‐べい【渡米】

アメリカへ行くこと。

ど‐へい【土兵】

土着の兵士。その土地で徴集した兵。

ど‐へい【帑幣】

かねぐらの金銀。

ど‐べい【土塀】

(古くはドヘイとも)土でつくった塀。ついじ。

どへい‐あめ【土平飴】

明和(1764〜1772)の頃、土平と名乗る男が江戸市中を売り歩いたという飴。(俚言集覧)

ドペストル【René Depestre】

ハイチ出身の詩人・小説家。共産主義に共鳴、ユネスコ職員引退後、南仏に定住。小説「我が幾夜の夢のアドリアナ」、詩集「火花」「血の花束」。(1926〜)

とべ‐やき【砥部焼】

愛媛県伊予郡砥部町で作られる陶磁器。江戸中期頃から陶器を焼いたが、大洲おおず藩主加藤泰候やすときの命を受け、1777年(安永6)以降、磁器も産出。白磁は青白色を帯びるのが特色。

とべら【海桐花】

トベラ科の常緑低木。高さ1〜3メートルで本州から沖縄の海岸近くに生ずる。密に分枝して、全体は円い樹形をなす。葉は光沢がある。初夏、白色5弁で筒形の花を開き芳香がある。雌雄異株。果実は円く熟すと開裂。種子は赤褐色。茎葉に一種の臭気があり、昔、除夜に扉に挟んで疫鬼えききを防いだ。公園樹や庭木として栽培。トビラノキ。〈[季]夏〉。〈日葡辞書〉

とべら

トベラ

撮影:関戸 勇

トベラ

撮影:関戸 勇

⇒とべら‐やき【海桐花焼】

とべら‐やき【海桐花焼】

節分の豆を炒る燃料にトベラの木を用いること。

⇒とべら【海桐花】

トペリウス【Zachris(Sakari) Topelius】

フィンランドのスウェーデン語系詩人・小説家。ロマン主義的傾向が強く、文学を通じて愛国主義を鼓舞した。歴史小説や童話でも活躍し、「星のひとみ」など邦訳がある。他に「軍医物語」「子供のための読物」など。(1818〜1898)

ど‐へん【土偏】

⇒つちへん

と‐ほ【杜甫】

盛唐の詩人。字は子美、号は少陵。鞏きょう県(河南鄭州)の人。先祖に晋の杜預があり、祖父杜審言は初唐の宮廷詩人。科挙に及第せず、長安で憂苦するうちに安禄山の乱に遭遇。一時左拾遺として宮廷に仕えたが、後半生を放浪のうちに過ごす。その詩は格律厳正、律詩の完成者とされる。社会を鋭く見つめた叙事詩に長じ、「詩史」の称がある。李白と並び李杜と称され、杜牧(小杜)に対して老杜という。工部員外郎となったので、その詩集を「杜工部集」という。(712〜770)

と‐ほ【徒歩】

乗物に乗らず歩くこと。かち。かち歩き。「―旅行」

と‐ほう【途方】‥ハウ

①方向。めあて。あてど。方針。

②手段。手だて。方法。方途。浄瑠璃、丹波与作待夜の小室節「―があるまいいとしぼや」

③すじみち。条理。日葡辞書「トホウヲワキマエヌヒトヂャ」

⇒とほう‐なげくび【途方投げ首】

⇒途方に暮れる

⇒途方も無い

どほう【土芳】‥ハウ

⇒はっとりどほう(服部土芳)

ど‐ほう【土崩】

土のくずれるように、物事が漸次に崩壊して支えられなくなること。

⇒どほう‐がかい【土崩瓦解】

どほう‐がかい【土崩瓦解】‥グワ‥

物事が根底から崩れ去ってどうしようもなくなること。

⇒ど‐ほう【土崩】

とほう‐なげくび【途方投げ首】

途方に暮れること。

⇒と‐ほう【途方】

⇒とべら‐やき【海桐花焼】

とべら‐やき【海桐花焼】

節分の豆を炒る燃料にトベラの木を用いること。

⇒とべら【海桐花】

トペリウス【Zachris(Sakari) Topelius】

フィンランドのスウェーデン語系詩人・小説家。ロマン主義的傾向が強く、文学を通じて愛国主義を鼓舞した。歴史小説や童話でも活躍し、「星のひとみ」など邦訳がある。他に「軍医物語」「子供のための読物」など。(1818〜1898)

ど‐へん【土偏】

⇒つちへん

と‐ほ【杜甫】

盛唐の詩人。字は子美、号は少陵。鞏きょう県(河南鄭州)の人。先祖に晋の杜預があり、祖父杜審言は初唐の宮廷詩人。科挙に及第せず、長安で憂苦するうちに安禄山の乱に遭遇。一時左拾遺として宮廷に仕えたが、後半生を放浪のうちに過ごす。その詩は格律厳正、律詩の完成者とされる。社会を鋭く見つめた叙事詩に長じ、「詩史」の称がある。李白と並び李杜と称され、杜牧(小杜)に対して老杜という。工部員外郎となったので、その詩集を「杜工部集」という。(712〜770)

と‐ほ【徒歩】

乗物に乗らず歩くこと。かち。かち歩き。「―旅行」

と‐ほう【途方】‥ハウ

①方向。めあて。あてど。方針。

②手段。手だて。方法。方途。浄瑠璃、丹波与作待夜の小室節「―があるまいいとしぼや」

③すじみち。条理。日葡辞書「トホウヲワキマエヌヒトヂャ」

⇒とほう‐なげくび【途方投げ首】

⇒途方に暮れる

⇒途方も無い

どほう【土芳】‥ハウ

⇒はっとりどほう(服部土芳)

ど‐ほう【土崩】

土のくずれるように、物事が漸次に崩壊して支えられなくなること。

⇒どほう‐がかい【土崩瓦解】

どほう‐がかい【土崩瓦解】‥グワ‥

物事が根底から崩れ去ってどうしようもなくなること。

⇒ど‐ほう【土崩】

とほう‐なげくび【途方投げ首】

途方に暮れること。

⇒と‐ほう【途方】

②比喩的に、主人の目をかすめて悪事をする番頭・手代てだいなど。

とふ‐の‐すがごも【十符の菅薦】

編目の十筋ある菅薦。東北地方の名産。夫木和歌抄28「陸奥の―七ふには」

とぶ‐ひ【飛ぶ火・烽】

古代の軍事施設。また、そこで火をたき煙をあげて行う、非常を通報するための合図。烽火。

⇒とぶひ‐の‐のもり【飛ぶ火の野守】

とぶひ‐の【飛火野】

春日野の別称。712年(和銅5)に設置された春日烽かすがとぶひに因む。(歌枕)

とぶひ‐の‐のもり【飛ぶ火の野守】

烽火の番人。古今和歌集春「春日野の―出でて見よ」

⇒とぶ‐ひ【飛ぶ火・烽】

どぶ‐め・く

〔自四〕

(→)「どぶつく」に同じ。〈日葡辞書〉

とぶらい【弔い】トブラヒ

⇒とむらい

とぶらい【訪い】トブラヒ

おとずれること。見舞うこと。源氏物語夕顔「尼君の―に物せむついでに」

とぶら・う【訪ふ・弔ふ】トブラフ

〔他四〕

(後世トムラウとも)

➊《訪》

①案じて問い聞く。心配して聞く。万葉集2「何しかももとな―・ふ聞けばねのみし泣かゆ」。古今和歌集雑「五節ごせちのあしたに簪かんざしの玉の落ちたりけるを見て誰がならむと―・ひてよめる」

②おとずれる。見舞う。機嫌をうかがう。源氏物語夕顔「大弐の乳母のいたくわづらひて尼になりにける―・はむ」

③詮索する。尋ね求める。平家物語1「まづ異朝の先蹤せんじようを―・ふに」

➋《弔》

①人の死をいたんで、喪にある人をたずねて慰める。弔問する。源氏物語桐壺「はかなく日頃すぎて、のちのわざなどにも、こまかに―・はせ給ふ」

②亡き人の冥福めいふくを祈る。法要を営む。平家物語灌頂「我らが後世を―・はむことも有りがたし」。日葡辞書「ゴセ(後世)ヲトブラウ」

トブラルコ【tobralco】

平織と斜子ななこの混合組織の綿織物。婦人・子供服地用。

ド‐フリース【Hugo de Vries】

オランダの植物学者。オオマツヨイグサの雑種を研究、突然変異説を提唱。メンデルの遺伝法則を再発見した一人。(1848〜1935)

ど‐ぶろ【土風炉】

土焼の風炉ふろ。陶炉。

ド‐ブロイ【Louis Victor de Broglie】

フランスの理論物理学者。波動力学の先駆者。物質における波動性を主張し、粒子性と波動性とを融合させた。ノーベル賞。(1892〜1987)

⇒ドブロイ‐は【ドブロイ波】

ドブロイ‐は【ドブロイ波】

(→)物質波に同じ。

⇒ド‐ブロイ【Louis Victor de Broglie】

とふ‐ろう【都府楼】

筑前国(現、福岡県太宰府市)にあった大宰府の庁舎の別名。

どぶろく【溷六】

酒に酔いつぶれた者。ずぶろく。

どぶろく【濁醪・濁酒】

滓かすを漉し取らない日本酒。にごりざけ。もろみざけ。だくしゅ。しろうま。〈[季]秋〉。国木田独歩、窮死「余程都合の可いい日でないと白馬どぶろくも碌々は飲めない仲間らしい」

ドブロリューボフ【Nikolai A. Dobrolyubov】

ロシアの文芸・社会評論家。専制体制と農奴制を批判する急進派の若き論客として、雑階級知識人に熱烈に支持された。評論「オブローモフ気質とは何か」「その日はいつ来るか」など。(1836〜1861)

ど‐ふん【土墳】

土を小高く盛った塚。土饅頭どまんじゅう。

どぶん

重いものが水中に落ちこむ音。どぶり。「―と飛び込む」

とふん‐しょう【吐糞症】‥シヤウ

腸閉塞症の別称。大便の排出が停止し、糞臭を帯びた流動物を嘔吐おうとする。

とべ

〔接尾〕

男女を問わず人名の下に付ける。一説、トメの転で、老女。老主婦。神武紀「則ち名草―といふ者を誅す」

どべ

①(東北・北陸・中国・四国地方などで)泥。

②(中部地方で)最下位。びり。

と‐へい【斗柄】

北斗七星の杓子形の柄にあたる部分の称。すなわち、大熊座のイプシロン(ε)・ゼータ(ζ)・エータ(η)の3星。古代中国では斗柄の指す方向によって季節や時刻を判別した。

と‐べい【斗米】

1斗の米。わずかな米。また、わずかな給料。

と‐べい【渡米】

アメリカへ行くこと。

ど‐へい【土兵】

土着の兵士。その土地で徴集した兵。

ど‐へい【帑幣】

かねぐらの金銀。

ど‐べい【土塀】

(古くはドヘイとも)土でつくった塀。ついじ。

どへい‐あめ【土平飴】

明和(1764〜1772)の頃、土平と名乗る男が江戸市中を売り歩いたという飴。(俚言集覧)

ドペストル【René Depestre】

ハイチ出身の詩人・小説家。共産主義に共鳴、ユネスコ職員引退後、南仏に定住。小説「我が幾夜の夢のアドリアナ」、詩集「火花」「血の花束」。(1926〜)

とべ‐やき【砥部焼】

愛媛県伊予郡砥部町で作られる陶磁器。江戸中期頃から陶器を焼いたが、大洲おおず藩主加藤泰候やすときの命を受け、1777年(安永6)以降、磁器も産出。白磁は青白色を帯びるのが特色。

とべら【海桐花】

トベラ科の常緑低木。高さ1〜3メートルで本州から沖縄の海岸近くに生ずる。密に分枝して、全体は円い樹形をなす。葉は光沢がある。初夏、白色5弁で筒形の花を開き芳香がある。雌雄異株。果実は円く熟すと開裂。種子は赤褐色。茎葉に一種の臭気があり、昔、除夜に扉に挟んで疫鬼えききを防いだ。公園樹や庭木として栽培。トビラノキ。〈[季]夏〉。〈日葡辞書〉

とべら

②比喩的に、主人の目をかすめて悪事をする番頭・手代てだいなど。

とふ‐の‐すがごも【十符の菅薦】

編目の十筋ある菅薦。東北地方の名産。夫木和歌抄28「陸奥の―七ふには」

とぶ‐ひ【飛ぶ火・烽】

古代の軍事施設。また、そこで火をたき煙をあげて行う、非常を通報するための合図。烽火。

⇒とぶひ‐の‐のもり【飛ぶ火の野守】

とぶひ‐の【飛火野】

春日野の別称。712年(和銅5)に設置された春日烽かすがとぶひに因む。(歌枕)

とぶひ‐の‐のもり【飛ぶ火の野守】

烽火の番人。古今和歌集春「春日野の―出でて見よ」

⇒とぶ‐ひ【飛ぶ火・烽】

どぶ‐め・く

〔自四〕

(→)「どぶつく」に同じ。〈日葡辞書〉

とぶらい【弔い】トブラヒ

⇒とむらい

とぶらい【訪い】トブラヒ

おとずれること。見舞うこと。源氏物語夕顔「尼君の―に物せむついでに」

とぶら・う【訪ふ・弔ふ】トブラフ

〔他四〕

(後世トムラウとも)

➊《訪》

①案じて問い聞く。心配して聞く。万葉集2「何しかももとな―・ふ聞けばねのみし泣かゆ」。古今和歌集雑「五節ごせちのあしたに簪かんざしの玉の落ちたりけるを見て誰がならむと―・ひてよめる」

②おとずれる。見舞う。機嫌をうかがう。源氏物語夕顔「大弐の乳母のいたくわづらひて尼になりにける―・はむ」

③詮索する。尋ね求める。平家物語1「まづ異朝の先蹤せんじようを―・ふに」

➋《弔》

①人の死をいたんで、喪にある人をたずねて慰める。弔問する。源氏物語桐壺「はかなく日頃すぎて、のちのわざなどにも、こまかに―・はせ給ふ」

②亡き人の冥福めいふくを祈る。法要を営む。平家物語灌頂「我らが後世を―・はむことも有りがたし」。日葡辞書「ゴセ(後世)ヲトブラウ」

トブラルコ【tobralco】

平織と斜子ななこの混合組織の綿織物。婦人・子供服地用。

ド‐フリース【Hugo de Vries】

オランダの植物学者。オオマツヨイグサの雑種を研究、突然変異説を提唱。メンデルの遺伝法則を再発見した一人。(1848〜1935)

ど‐ぶろ【土風炉】

土焼の風炉ふろ。陶炉。

ド‐ブロイ【Louis Victor de Broglie】

フランスの理論物理学者。波動力学の先駆者。物質における波動性を主張し、粒子性と波動性とを融合させた。ノーベル賞。(1892〜1987)

⇒ドブロイ‐は【ドブロイ波】

ドブロイ‐は【ドブロイ波】

(→)物質波に同じ。

⇒ド‐ブロイ【Louis Victor de Broglie】

とふ‐ろう【都府楼】

筑前国(現、福岡県太宰府市)にあった大宰府の庁舎の別名。

どぶろく【溷六】

酒に酔いつぶれた者。ずぶろく。

どぶろく【濁醪・濁酒】

滓かすを漉し取らない日本酒。にごりざけ。もろみざけ。だくしゅ。しろうま。〈[季]秋〉。国木田独歩、窮死「余程都合の可いい日でないと白馬どぶろくも碌々は飲めない仲間らしい」

ドブロリューボフ【Nikolai A. Dobrolyubov】

ロシアの文芸・社会評論家。専制体制と農奴制を批判する急進派の若き論客として、雑階級知識人に熱烈に支持された。評論「オブローモフ気質とは何か」「その日はいつ来るか」など。(1836〜1861)

ど‐ふん【土墳】

土を小高く盛った塚。土饅頭どまんじゅう。

どぶん

重いものが水中に落ちこむ音。どぶり。「―と飛び込む」

とふん‐しょう【吐糞症】‥シヤウ

腸閉塞症の別称。大便の排出が停止し、糞臭を帯びた流動物を嘔吐おうとする。

とべ

〔接尾〕

男女を問わず人名の下に付ける。一説、トメの転で、老女。老主婦。神武紀「則ち名草―といふ者を誅す」

どべ

①(東北・北陸・中国・四国地方などで)泥。

②(中部地方で)最下位。びり。

と‐へい【斗柄】

北斗七星の杓子形の柄にあたる部分の称。すなわち、大熊座のイプシロン(ε)・ゼータ(ζ)・エータ(η)の3星。古代中国では斗柄の指す方向によって季節や時刻を判別した。

と‐べい【斗米】

1斗の米。わずかな米。また、わずかな給料。

と‐べい【渡米】

アメリカへ行くこと。

ど‐へい【土兵】

土着の兵士。その土地で徴集した兵。

ど‐へい【帑幣】

かねぐらの金銀。

ど‐べい【土塀】

(古くはドヘイとも)土でつくった塀。ついじ。

どへい‐あめ【土平飴】

明和(1764〜1772)の頃、土平と名乗る男が江戸市中を売り歩いたという飴。(俚言集覧)

ドペストル【René Depestre】

ハイチ出身の詩人・小説家。共産主義に共鳴、ユネスコ職員引退後、南仏に定住。小説「我が幾夜の夢のアドリアナ」、詩集「火花」「血の花束」。(1926〜)

とべ‐やき【砥部焼】

愛媛県伊予郡砥部町で作られる陶磁器。江戸中期頃から陶器を焼いたが、大洲おおず藩主加藤泰候やすときの命を受け、1777年(安永6)以降、磁器も産出。白磁は青白色を帯びるのが特色。

とべら【海桐花】

トベラ科の常緑低木。高さ1〜3メートルで本州から沖縄の海岸近くに生ずる。密に分枝して、全体は円い樹形をなす。葉は光沢がある。初夏、白色5弁で筒形の花を開き芳香がある。雌雄異株。果実は円く熟すと開裂。種子は赤褐色。茎葉に一種の臭気があり、昔、除夜に扉に挟んで疫鬼えききを防いだ。公園樹や庭木として栽培。トビラノキ。〈[季]夏〉。〈日葡辞書〉

とべら

トベラ

撮影:関戸 勇

トベラ

撮影:関戸 勇

⇒とべら‐やき【海桐花焼】

とべら‐やき【海桐花焼】

節分の豆を炒る燃料にトベラの木を用いること。

⇒とべら【海桐花】

トペリウス【Zachris(Sakari) Topelius】

フィンランドのスウェーデン語系詩人・小説家。ロマン主義的傾向が強く、文学を通じて愛国主義を鼓舞した。歴史小説や童話でも活躍し、「星のひとみ」など邦訳がある。他に「軍医物語」「子供のための読物」など。(1818〜1898)

ど‐へん【土偏】

⇒つちへん

と‐ほ【杜甫】

盛唐の詩人。字は子美、号は少陵。鞏きょう県(河南鄭州)の人。先祖に晋の杜預があり、祖父杜審言は初唐の宮廷詩人。科挙に及第せず、長安で憂苦するうちに安禄山の乱に遭遇。一時左拾遺として宮廷に仕えたが、後半生を放浪のうちに過ごす。その詩は格律厳正、律詩の完成者とされる。社会を鋭く見つめた叙事詩に長じ、「詩史」の称がある。李白と並び李杜と称され、杜牧(小杜)に対して老杜という。工部員外郎となったので、その詩集を「杜工部集」という。(712〜770)

と‐ほ【徒歩】

乗物に乗らず歩くこと。かち。かち歩き。「―旅行」

と‐ほう【途方】‥ハウ

①方向。めあて。あてど。方針。

②手段。手だて。方法。方途。浄瑠璃、丹波与作待夜の小室節「―があるまいいとしぼや」

③すじみち。条理。日葡辞書「トホウヲワキマエヌヒトヂャ」

⇒とほう‐なげくび【途方投げ首】

⇒途方に暮れる

⇒途方も無い

どほう【土芳】‥ハウ

⇒はっとりどほう(服部土芳)

ど‐ほう【土崩】

土のくずれるように、物事が漸次に崩壊して支えられなくなること。

⇒どほう‐がかい【土崩瓦解】

どほう‐がかい【土崩瓦解】‥グワ‥

物事が根底から崩れ去ってどうしようもなくなること。

⇒ど‐ほう【土崩】

とほう‐なげくび【途方投げ首】

途方に暮れること。

⇒と‐ほう【途方】

⇒とべら‐やき【海桐花焼】

とべら‐やき【海桐花焼】

節分の豆を炒る燃料にトベラの木を用いること。

⇒とべら【海桐花】

トペリウス【Zachris(Sakari) Topelius】

フィンランドのスウェーデン語系詩人・小説家。ロマン主義的傾向が強く、文学を通じて愛国主義を鼓舞した。歴史小説や童話でも活躍し、「星のひとみ」など邦訳がある。他に「軍医物語」「子供のための読物」など。(1818〜1898)

ど‐へん【土偏】

⇒つちへん

と‐ほ【杜甫】

盛唐の詩人。字は子美、号は少陵。鞏きょう県(河南鄭州)の人。先祖に晋の杜預があり、祖父杜審言は初唐の宮廷詩人。科挙に及第せず、長安で憂苦するうちに安禄山の乱に遭遇。一時左拾遺として宮廷に仕えたが、後半生を放浪のうちに過ごす。その詩は格律厳正、律詩の完成者とされる。社会を鋭く見つめた叙事詩に長じ、「詩史」の称がある。李白と並び李杜と称され、杜牧(小杜)に対して老杜という。工部員外郎となったので、その詩集を「杜工部集」という。(712〜770)

と‐ほ【徒歩】

乗物に乗らず歩くこと。かち。かち歩き。「―旅行」

と‐ほう【途方】‥ハウ

①方向。めあて。あてど。方針。

②手段。手だて。方法。方途。浄瑠璃、丹波与作待夜の小室節「―があるまいいとしぼや」

③すじみち。条理。日葡辞書「トホウヲワキマエヌヒトヂャ」

⇒とほう‐なげくび【途方投げ首】

⇒途方に暮れる

⇒途方も無い

どほう【土芳】‥ハウ

⇒はっとりどほう(服部土芳)

ど‐ほう【土崩】

土のくずれるように、物事が漸次に崩壊して支えられなくなること。

⇒どほう‐がかい【土崩瓦解】

どほう‐がかい【土崩瓦解】‥グワ‥

物事が根底から崩れ去ってどうしようもなくなること。

⇒ど‐ほう【土崩】

とほう‐なげくび【途方投げ首】

途方に暮れること。

⇒と‐ほう【途方】

広辞苑 ページ 14264 での【○飛ぶ鳥を落とす勢い】単語。