複数辞典一括検索+![]()

![]()

○土用布子に寒帷子どようぬのこにかんかたびら🔗⭐🔉

○土用布子に寒帷子どようぬのこにかんかたびら

物事のさかさまなことのたとえ。

⇒ど‐よう【土用】

どよう‐ふじ【土用藤】‥フヂ

〔植〕(→)ナツフジの別称。

⇒ど‐よう【土用】

どよう‐ぼし【土用干し】

夏の土用に、かびや虫害を防ぐために、衣服・書物などを干すこと。虫干し。虫払い。夏干し。〈[季]夏〉

⇒ど‐よう【土用】

どよう‐め【土用芽】

植物の芽の、夏の土用のころに出るもの。〈[季]夏〉

⇒ど‐よう【土用】

どよう‐もち【土用餅】

夏の土用についた餅。食べると力が出るといい、佐渡ではヨモギを入れて食べ、はらわたになるという。はらわたもち。

⇒ど‐よう【土用】

どよう‐やすみ【土用休み】

夏休み。特に陰暦6月、芝居興行を休業すること。この期間に若手役者が安値興行をするのを土用芝居・夏狂言という。根無草「春狂言・曾我祭り・―・秋狂言、又顔見世の入替り」

⇒ど‐よう【土用】

とよおか【豊岡】‥ヲカ

兵庫県北部の市。もと京極氏3万石の城下町。かつては柳行李・柳籠、今はスーツケースなどの生産が盛ん。人口8万9千。

⇒とよおか‐ぼんち【豊岡盆地】

とよおか‐ぼんち【豊岡盆地】‥ヲカ‥

兵庫県北部、円山川中流域の盆地。中心都市は旧城下町の豊岡。

⇒とよおか【豊岡】

とよかわ【豊川】‥カハ

愛知県南東部の市。豊川下流域に位置し、豊川稲荷の門前町として発展。また、古刹三明寺さんみょうじ(豊川弁才天)がある。人口13万7千。

⇒とよかわ‐いなり【豊川稲荷】

とよかわ【豊川】‥カハ

姓氏の一つ。

⇒とよかわ‐りょうへい【豊川良平】

とよかわ‐いなり【豊川稲荷】‥カハ‥

豊川市にある曹洞宗妙厳寺内の荼枳尼天だきにてんを祀った鎮守堂。15世紀中頃、義易の創立。俗には平八狐を祀るという。東京都港区赤坂にある豊川稲荷は、同区の大岡家邸内にあった祠を明治初年現地に移転して支院としたもの。

豊川稲荷

撮影:山梨勝弘

⇒とよかわ【豊川】

とよかわ‐りょうへい【豊川良平】‥カハリヤウ‥

実業家。高知生れ。慶応義塾卒。三菱財閥の大番頭的存在。桂太郎とつながり、政界・財界に重きをなす。(1852〜1920)

⇒とよかわ【豊川】

とよきいりひこ‐の‐みこと【豊城入彦命】

崇神天皇の皇子。東国の上毛野かみつけの君、下毛野しもつけの君の祖と伝えられる。

とよ・く

〔自四〕

やかましくさわぐ。とよむ。推古紀(岩崎本)平安中期点「若し心に望むと雖も諠トヨキ言ふこと勿まな」

とよくこん【吐谷渾】

4世紀初め頃、鮮卑の一部が西方へ移り青海地方に拠って土着の羌きょう(チベット族)を支配した国。663年吐蕃に滅ぼされた。

とよ‐くに【豊国】

①豊かな国。

②(奈良時代、朝鮮を「宝の国」とみたところから)朝鮮のこと。

③九州地方北東部の古い国名。のち豊前・豊後に分かれた。

とよくに‐じんじゃ【豊国神社】

京都市東山区にある、もと別格官幣社。祭神は豊臣秀吉。1599年(慶長4)豊国大明神の神号宣下。ほうこくじんじゃ。

豊国神社

撮影:的場 啓

⇒とよかわ【豊川】

とよかわ‐りょうへい【豊川良平】‥カハリヤウ‥

実業家。高知生れ。慶応義塾卒。三菱財閥の大番頭的存在。桂太郎とつながり、政界・財界に重きをなす。(1852〜1920)

⇒とよかわ【豊川】

とよきいりひこ‐の‐みこと【豊城入彦命】

崇神天皇の皇子。東国の上毛野かみつけの君、下毛野しもつけの君の祖と伝えられる。

とよ・く

〔自四〕

やかましくさわぐ。とよむ。推古紀(岩崎本)平安中期点「若し心に望むと雖も諠トヨキ言ふこと勿まな」

とよくこん【吐谷渾】

4世紀初め頃、鮮卑の一部が西方へ移り青海地方に拠って土着の羌きょう(チベット族)を支配した国。663年吐蕃に滅ぼされた。

とよ‐くに【豊国】

①豊かな国。

②(奈良時代、朝鮮を「宝の国」とみたところから)朝鮮のこと。

③九州地方北東部の古い国名。のち豊前・豊後に分かれた。

とよくに‐じんじゃ【豊国神社】

京都市東山区にある、もと別格官幣社。祭神は豊臣秀吉。1599年(慶長4)豊国大明神の神号宣下。ほうこくじんじゃ。

豊国神社

撮影:的場 啓

とよくに‐は【豊国派】

(歌川豊国を祖とするからいう)浮世絵の一派で、歌川派の支派。

とよくに‐びょう【豊国廟】‥ベウ

(豊国はホウコクとも)京都市東山の阿弥陀ヶ峰にあった豊臣秀吉の霊廟。その建築は墳墓と神社と仏寺との三つを混合したもので、日光廟以下の霊廟の起源となる。豊臣氏滅亡と共に破却。その同型のものが仙台大崎八幡神社にある。

とよくむぬ‐の‐かみ【豊斟渟神】

天地開闢かいびゃくの時、国常立神くにのとこたちのかみに次いで高天原たかまのはらに出現したという神。天神七代の一つ。豊雲野神。豊斟渟尊。

とよさか【豊栄】

新潟県中部の地名。新潟市に属する。阿賀野川下流に位置し、越後平野の農業地帯。

とよ‐さか‐のぼり【豊栄登り】

朝日がきらきらと輝いてのぼること。また、その時刻。祝詞、祈年祭「朝日の―に」

とよ‐さか‐のぼ・る【豊栄登る】

〔自四〕

朝日がきらきらと輝いてのぼる。金葉和歌集賀「曇りなく―・る朝日には」

とよざわ【豊沢】‥ザハ

姓氏の一つ。

⇒とよざわ‐だんぺい【豊沢団平】

とよざわ‐だんぺい【豊沢団平】‥ザハ‥

義太夫節の三味線弾き。2世は、本名、加古仁兵衛。播磨出身。竹本千賀太夫の養子。文楽座の櫓下やぐらしたとなり、1884年(明治17)から彦六座で弾き、義太夫節の整理・保存・復旧に努め「壺坂霊験記」「良弁杉由来」などの新曲を作った。明治期の代表的名人。(1828〜1898)

⇒とよざわ【豊沢】

とよしま【豊島】

姓氏の一つ。

⇒とよしま‐よしお【豊島与志雄】

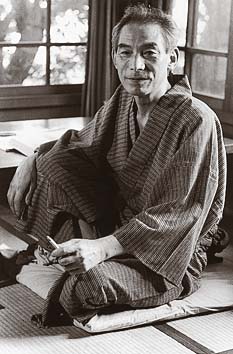

とよしま‐よしお【豊島与志雄】‥ヲ

小説家・翻訳家。福岡県生れ。東大仏文卒。第3次「新思潮」同人。知性と抒情の調和した清新な作風で、特に心理分析にすぐれる。作「湖水と彼等」「道化役」、訳「レ‐ミゼラブル」「ジャン=クリストフ」など。(1890〜1955)

豊島与志雄

撮影:田沼武能

とよくに‐は【豊国派】

(歌川豊国を祖とするからいう)浮世絵の一派で、歌川派の支派。

とよくに‐びょう【豊国廟】‥ベウ

(豊国はホウコクとも)京都市東山の阿弥陀ヶ峰にあった豊臣秀吉の霊廟。その建築は墳墓と神社と仏寺との三つを混合したもので、日光廟以下の霊廟の起源となる。豊臣氏滅亡と共に破却。その同型のものが仙台大崎八幡神社にある。

とよくむぬ‐の‐かみ【豊斟渟神】

天地開闢かいびゃくの時、国常立神くにのとこたちのかみに次いで高天原たかまのはらに出現したという神。天神七代の一つ。豊雲野神。豊斟渟尊。

とよさか【豊栄】

新潟県中部の地名。新潟市に属する。阿賀野川下流に位置し、越後平野の農業地帯。

とよ‐さか‐のぼり【豊栄登り】

朝日がきらきらと輝いてのぼること。また、その時刻。祝詞、祈年祭「朝日の―に」

とよ‐さか‐のぼ・る【豊栄登る】

〔自四〕

朝日がきらきらと輝いてのぼる。金葉和歌集賀「曇りなく―・る朝日には」

とよざわ【豊沢】‥ザハ

姓氏の一つ。

⇒とよざわ‐だんぺい【豊沢団平】

とよざわ‐だんぺい【豊沢団平】‥ザハ‥

義太夫節の三味線弾き。2世は、本名、加古仁兵衛。播磨出身。竹本千賀太夫の養子。文楽座の櫓下やぐらしたとなり、1884年(明治17)から彦六座で弾き、義太夫節の整理・保存・復旧に努め「壺坂霊験記」「良弁杉由来」などの新曲を作った。明治期の代表的名人。(1828〜1898)

⇒とよざわ【豊沢】

とよしま【豊島】

姓氏の一つ。

⇒とよしま‐よしお【豊島与志雄】

とよしま‐よしお【豊島与志雄】‥ヲ

小説家・翻訳家。福岡県生れ。東大仏文卒。第3次「新思潮」同人。知性と抒情の調和した清新な作風で、特に心理分析にすぐれる。作「湖水と彼等」「道化役」、訳「レ‐ミゼラブル」「ジャン=クリストフ」など。(1890〜1955)

豊島与志雄

撮影:田沼武能

⇒とよしま【豊島】

とよすきいりひめ‐の‐みこと【豊鍬入姫命】

崇神天皇の皇女。勅により、天照大神を倭やまとの笠縫邑かさぬいのむらに遷し、大神に仕えたと伝えられる。斎宮の初め。

とよすけ‐やき【豊助焼】

(→)豊楽焼とよらくやきに同じ。

とよた【豊田】

愛知県中北部の市。もと内藤氏2万石の城下町。自動車工業都市。旧名、挙母ころも市。人口41万2千。

とよだ【豊田】

姓氏の一つ。

⇒とよだ‐さきち【豊田佐吉】

とよたけ【豊竹】

義太夫節の太夫の芸姓。始祖は豊竹若太夫。

⇒とよたけ‐ざ【豊竹座】

⇒とよたけ‐ひぜんのじょう【豊竹肥前掾】

⇒とよたけ‐やましろのしょうじょう【豊竹山城少掾】

⇒とよたけ‐ろしょう【豊竹呂昇】

⇒とよたけ‐わかたゆう【豊竹若太夫】

とよたけ‐ざ【豊竹座】

大坂道頓堀にあった操座あやつりざ。1703年(元禄16)豊竹若太夫(竹本義太夫の門弟采女うねめ)の創立。竹本座と対立したが、65年(明和2)閉座。

⇒とよたけ【豊竹】

とよたけ‐ひぜんのじょう【豊竹肥前掾】

義太夫節の太夫・座元。大坂の人。初名、新しん太夫。江戸に下って肥前座の座元となり、義太夫節を普及。(1704〜1757)

⇒とよたけ【豊竹】

とよたけや【豊竹屋】

落語。義太夫好きの豊竹屋節右衛門を口三味線好きの花林かりん胴八が訪ねてきて掛合いをする音曲噺。

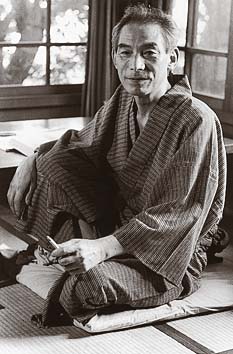

とよたけ‐やましろのしょうじょう【豊竹山城少掾】‥セウ‥

義太夫節の太夫。本名、金杉弥太郎。東京の人。前名竹本津葉芽太夫つばめだゆう、2世豊竹古靱太夫こうつぼだゆう。秩父宮家から掾位を受けた。人物の心理描写など細緻な芸で、山城風ともいわれる近代的な芸風を確立。(1878〜1967)

豊竹山城少掾

撮影:田村 茂

⇒とよしま【豊島】

とよすきいりひめ‐の‐みこと【豊鍬入姫命】

崇神天皇の皇女。勅により、天照大神を倭やまとの笠縫邑かさぬいのむらに遷し、大神に仕えたと伝えられる。斎宮の初め。

とよすけ‐やき【豊助焼】

(→)豊楽焼とよらくやきに同じ。

とよた【豊田】

愛知県中北部の市。もと内藤氏2万石の城下町。自動車工業都市。旧名、挙母ころも市。人口41万2千。

とよだ【豊田】

姓氏の一つ。

⇒とよだ‐さきち【豊田佐吉】

とよたけ【豊竹】

義太夫節の太夫の芸姓。始祖は豊竹若太夫。

⇒とよたけ‐ざ【豊竹座】

⇒とよたけ‐ひぜんのじょう【豊竹肥前掾】

⇒とよたけ‐やましろのしょうじょう【豊竹山城少掾】

⇒とよたけ‐ろしょう【豊竹呂昇】

⇒とよたけ‐わかたゆう【豊竹若太夫】

とよたけ‐ざ【豊竹座】

大坂道頓堀にあった操座あやつりざ。1703年(元禄16)豊竹若太夫(竹本義太夫の門弟采女うねめ)の創立。竹本座と対立したが、65年(明和2)閉座。

⇒とよたけ【豊竹】

とよたけ‐ひぜんのじょう【豊竹肥前掾】

義太夫節の太夫・座元。大坂の人。初名、新しん太夫。江戸に下って肥前座の座元となり、義太夫節を普及。(1704〜1757)

⇒とよたけ【豊竹】

とよたけや【豊竹屋】

落語。義太夫好きの豊竹屋節右衛門を口三味線好きの花林かりん胴八が訪ねてきて掛合いをする音曲噺。

とよたけ‐やましろのしょうじょう【豊竹山城少掾】‥セウ‥

義太夫節の太夫。本名、金杉弥太郎。東京の人。前名竹本津葉芽太夫つばめだゆう、2世豊竹古靱太夫こうつぼだゆう。秩父宮家から掾位を受けた。人物の心理描写など細緻な芸で、山城風ともいわれる近代的な芸風を確立。(1878〜1967)

豊竹山城少掾

撮影:田村 茂

⇒とよたけ【豊竹】

とよたけ‐ろしょう【豊竹呂昇】

女義太夫の太夫。本名、永田仲なか。名古屋の人。大阪に出て初世豊竹呂太夫に学ぶ。三味線にも長じ、艶のある美声の弾き語りで人気を得た。(1874〜1930)

⇒とよたけ【豊竹】

とよたけ‐わかたゆう【豊竹若太夫】‥タイフ

江戸中期の義太夫節の太夫。初世は、大坂の人。初名、竹本采女うねめ。竹本義太夫の門に入り、1703年(元禄16)豊竹座を創立。31年(享保16)越前少掾を受領。東風ひがしふうの開祖。(1681〜1764)

⇒とよたけ【豊竹】

とよだ‐さきち【豊田佐吉】

発明家。遠江生れ。豊田式自動織機などを発明、海外諸国の特許をも獲得、豊田自動織機製作所を創設。(1867〜1930)

⇒とよだ【豊田】

とよたま‐ひめ【豊玉毘売・豊玉姫】

(古くはトヨタマビメ)海神、豊玉彦神の娘で、彦火火出見尊ひこほほでみのみことの妃。産屋の屋根を葺き終わらないうちに産気づき、八尋鰐やひろわにの姿になっているのを夫神にのぞき見られ、恥じ怒って海へ去ったと伝える。その時生まれたのが鸕鷀草葺不合尊うがやふきあえずのみことという。

とよ‐とし【豊年】

五穀のみのりのよい年。とよのとし。ほうねん。夫木和歌抄1「あら玉の今日―の始めとて」

とよとみ【豊臣】

姓氏の一つ。1586年(天正14)羽柴秀吉が奏して賜った姓。

⇒とよとみ‐ひでつぐ【豊臣秀次】

⇒とよとみ‐ひでよし【豊臣秀吉】

⇒とよとみ‐ひでより【豊臣秀頼】

とよとみ‐ひでつぐ【豊臣秀次】

安土桃山時代の武将。三好一路の子。母は秀吉の姉。1591年(天正19)秀吉の養子、ついで関白。秀頼の出生後、秀吉と不和を生じ、高野山に追放のうえ自殺を命ぜられた。世に殺生関白という。(1568〜1595)

⇒とよとみ【豊臣】

とよとみ‐ひでよし【豊臣秀吉】

戦国・安土桃山時代の武将。尾張国中村の人。木下弥右衛門の子。幼名、日吉丸。初名、藤吉郎。15歳で松下之綱ゆきつなの下男、後に織田信長に仕え、やがて羽柴秀吉と名乗り、本能寺の変後、明智光秀を滅ぼし、四国・北国・九州・関東・奥羽を平定して天下を統一。この間、1583年(天正11)大坂に築城、85年関白、翌年豊臣の姓を賜り太政大臣、91年関白を養子秀次に譲って太閤と称した。明を征服しようとして文禄・慶長の役を起こし朝鮮に出兵、戦半ばで病没。(1537〜1598一説に1536〜1598)

→文献資料[豊臣秀吉遺言]

⇒とよとみ【豊臣】

とよとみ‐ひでより【豊臣秀頼】

安土桃山時代の武将。秀吉の子。6歳で家を継ぎ徳川秀忠の女むすめ千姫を娶る。大坂夏の陣で、城は陥落し母淀君と共に自刃。(1593〜1615)

⇒とよとみ【豊臣】

とよとみみ‐の‐みこと【豊聡耳命】

(一度に10人の訴えを聞き分けたことから)聖徳太子の別称。古事記下「上宮の厩戸の―」

とよなか【豊中】

大阪府北部の市。大阪市の北にあり、同市の衛星都市。人口38万7千。

とよ‐の‐あかり【豊明】

(トヨは美称、アカリは顔の赤らむ意)

①酒に酔って顔の赤らむこと。中臣の寿詞「赤丹あかにのほにも聞しめして、―に明り御坐おおましまして」

②宴会。饗宴。特に宮中の宴会。万葉集19「やすみししわご大君のかむながら思ほしめして―めす今日の日は」

③「豊明の節会」の略。

⇒とよのあかり‐の‐せちえ【豊明の節会】

とよのあかり‐の‐せちえ【豊明の節会】‥ヱ

奈良時代以降、新嘗祭にいなめさい・大嘗祭だいじょうさいの翌日、宮中で行われた宴会。天皇が豊楽殿(のち紫宸殿)に出て新穀を食し、諸臣にも賜る。賜宴の後に五節の舞があり、賜禄・叙位などの儀があった。〈[季]冬〉。→五節ごせち

⇒とよ‐の‐あかり【豊明】

とよ‐の‐あそび【豊の遊び】

豊明とよのあかりの遊宴。神楽歌、篠「篠ささの葉に雪降りつもる冬の夜に―をするが楽しさ」

とよ‐の‐とし【豊の年】

豊作の年。とよとし。万葉集17「新しき年のはじめに―しるすとならし雪の降れるは」

とよ‐の‐みそぎ【豊の御禊】

大嘗祭だいじょうさいの前、10月下旬に賀茂河原で行われた禊みそぎ。御禊ごけい。拾遺和歌集恋「あまた見し―のもろびとの」

とよはし【豊橋】

愛知県南東部の市。近世は吉田と称し、松平(大河内)氏7万石の城下町。産業は紡織・鉄鋼・機械工業など。東三河工業地域の中心。人口37万2千。

⇒とよはし‐ぎじゅつかがく‐だいがく【豊橋技術科学大学】

とよはし‐ぎじゅつかがく‐だいがく【豊橋技術科学大学】‥クワ‥

国立大学法人の一つ。1976年設立。2004年法人化。豊橋市。

⇒とよはし【豊橋】

とよ‐はたぐも【豊旗雲】

(トヨは美称)旗のようになびいている美しい雲。万葉集1「わたつみの―に入日見し」

とよはら【豊原】

ユジノ‐サハリンスクの日本領時代の称。

とよ‐ほき【豊祷】

たたえいわうことの美称。古事記中「―ほきもとほし」

とよみ【響動】

(ドヨミとも)鳴り響くこと。騒ぎ。弁内侍日記「殿上人―をなして笑ふ」

とよ‐みき【豊御酒】

酒の美称。おおみき。古事記上「―奉らせ」

とよ‐みてぐら【豊御幣】

幣帛へいはくの美称。後拾遺和歌集神祇「白妙の―を取り持ちて」

とよ・む【響動む・響む】

[一]〔自五〕

(後世ドヨムとも)

①鳴り響く。響き渡る。万葉集11「雷神なるかみの少し―・みて降らずとも我はとまらむ妹しとどめば」

②鳴きさわぐ。大声でさわぐ。どよめく。古事記上「さ野つ鳥雉きぎしは―・む」。源氏物語明石「此の御身一つをすくひ奉らむと―・みてもろ声に御神を念じ奉る」

③ずきずき痛む。うずく。浄瑠璃、大経師昔暦「殊に今日は土用の入り、それでか跡がきつうどよむ」

[二]〔他下二〕

鳴り響かす。大声でさわがせる。万葉集15「恋ひ死なば恋ひも死ねとやほととぎす物思もふ時に来鳴き―・むる」

どよ・む【響動む】

〔自五〕

⇒とよむ

どよ‐め・く【響動めく】

〔自五〕

①鳴り響く。

②大声で騒ぐ。ざわざわと騒ぎたてる。平家物語11「陸くがには源氏ゑびらをたたいて―・きけり」。「群集が―・く」

とよも・す【響動もす】

〔他五〕

鳴り響かせる。皇極紀「をちかたの浅野のきぎし―・さず」

とよもと‐ぶし【豊本節】

三味線音楽の一種。1954年に義太夫節三味線方の野沢松之輔(1902〜1975)が創始。義太夫節を短く演奏しやすくし、撥ばちも薄くした。

とよらく‐やき【豊楽焼】

天保(1830〜1844)の頃、名古屋の陶工4代大喜豊助(自然翁豊楽)の始めた楽焼らくやきの一種。器の外面に漆を塗り、蒔絵を施したりしたもの。豊助とよすけ焼。ほうらくやき。

と‐よ・る【と寄る】

〔自四〕

(トは「とばかり」などのトに同じか)しばし立ち寄る。後拾遺和歌集誹諧「豊浦の里の―・られよかし」

と‐よ・る【外寄る】

〔自四〕

後の代になる。現代に近くなる。源氏物語梅枝「―・りてこそ書き出づる人々ありけれど」↔奥おう寄る

とら【虎】

(タイ語系南方語起源か)

①ネコ科の哺乳類。アジア特産。頭胴長2メートル、尾長90センチメートルに達する。雌は雄より小形。黄色の地に黒の横縞をもつ。シベリアからアジア東北部、東南アジア、インドなどの森林に生息。毛皮用に乱獲され、現在では各地で保護されている。多くは単独で森林・水辺にすみ、昼間は洞穴などに潜み、主に夕方から活動し、水泳も巧みで種々の獣や鳥を捕食。万葉集16「韓から国の―と云ふ神を」

トラ

提供:東京動物園協会

⇒とよたけ【豊竹】

とよたけ‐ろしょう【豊竹呂昇】

女義太夫の太夫。本名、永田仲なか。名古屋の人。大阪に出て初世豊竹呂太夫に学ぶ。三味線にも長じ、艶のある美声の弾き語りで人気を得た。(1874〜1930)

⇒とよたけ【豊竹】

とよたけ‐わかたゆう【豊竹若太夫】‥タイフ

江戸中期の義太夫節の太夫。初世は、大坂の人。初名、竹本采女うねめ。竹本義太夫の門に入り、1703年(元禄16)豊竹座を創立。31年(享保16)越前少掾を受領。東風ひがしふうの開祖。(1681〜1764)

⇒とよたけ【豊竹】

とよだ‐さきち【豊田佐吉】

発明家。遠江生れ。豊田式自動織機などを発明、海外諸国の特許をも獲得、豊田自動織機製作所を創設。(1867〜1930)

⇒とよだ【豊田】

とよたま‐ひめ【豊玉毘売・豊玉姫】

(古くはトヨタマビメ)海神、豊玉彦神の娘で、彦火火出見尊ひこほほでみのみことの妃。産屋の屋根を葺き終わらないうちに産気づき、八尋鰐やひろわにの姿になっているのを夫神にのぞき見られ、恥じ怒って海へ去ったと伝える。その時生まれたのが鸕鷀草葺不合尊うがやふきあえずのみことという。

とよ‐とし【豊年】

五穀のみのりのよい年。とよのとし。ほうねん。夫木和歌抄1「あら玉の今日―の始めとて」

とよとみ【豊臣】

姓氏の一つ。1586年(天正14)羽柴秀吉が奏して賜った姓。

⇒とよとみ‐ひでつぐ【豊臣秀次】

⇒とよとみ‐ひでよし【豊臣秀吉】

⇒とよとみ‐ひでより【豊臣秀頼】

とよとみ‐ひでつぐ【豊臣秀次】

安土桃山時代の武将。三好一路の子。母は秀吉の姉。1591年(天正19)秀吉の養子、ついで関白。秀頼の出生後、秀吉と不和を生じ、高野山に追放のうえ自殺を命ぜられた。世に殺生関白という。(1568〜1595)

⇒とよとみ【豊臣】

とよとみ‐ひでよし【豊臣秀吉】

戦国・安土桃山時代の武将。尾張国中村の人。木下弥右衛門の子。幼名、日吉丸。初名、藤吉郎。15歳で松下之綱ゆきつなの下男、後に織田信長に仕え、やがて羽柴秀吉と名乗り、本能寺の変後、明智光秀を滅ぼし、四国・北国・九州・関東・奥羽を平定して天下を統一。この間、1583年(天正11)大坂に築城、85年関白、翌年豊臣の姓を賜り太政大臣、91年関白を養子秀次に譲って太閤と称した。明を征服しようとして文禄・慶長の役を起こし朝鮮に出兵、戦半ばで病没。(1537〜1598一説に1536〜1598)

→文献資料[豊臣秀吉遺言]

⇒とよとみ【豊臣】

とよとみ‐ひでより【豊臣秀頼】

安土桃山時代の武将。秀吉の子。6歳で家を継ぎ徳川秀忠の女むすめ千姫を娶る。大坂夏の陣で、城は陥落し母淀君と共に自刃。(1593〜1615)

⇒とよとみ【豊臣】

とよとみみ‐の‐みこと【豊聡耳命】

(一度に10人の訴えを聞き分けたことから)聖徳太子の別称。古事記下「上宮の厩戸の―」

とよなか【豊中】

大阪府北部の市。大阪市の北にあり、同市の衛星都市。人口38万7千。

とよ‐の‐あかり【豊明】

(トヨは美称、アカリは顔の赤らむ意)

①酒に酔って顔の赤らむこと。中臣の寿詞「赤丹あかにのほにも聞しめして、―に明り御坐おおましまして」

②宴会。饗宴。特に宮中の宴会。万葉集19「やすみししわご大君のかむながら思ほしめして―めす今日の日は」

③「豊明の節会」の略。

⇒とよのあかり‐の‐せちえ【豊明の節会】

とよのあかり‐の‐せちえ【豊明の節会】‥ヱ

奈良時代以降、新嘗祭にいなめさい・大嘗祭だいじょうさいの翌日、宮中で行われた宴会。天皇が豊楽殿(のち紫宸殿)に出て新穀を食し、諸臣にも賜る。賜宴の後に五節の舞があり、賜禄・叙位などの儀があった。〈[季]冬〉。→五節ごせち

⇒とよ‐の‐あかり【豊明】

とよ‐の‐あそび【豊の遊び】

豊明とよのあかりの遊宴。神楽歌、篠「篠ささの葉に雪降りつもる冬の夜に―をするが楽しさ」

とよ‐の‐とし【豊の年】

豊作の年。とよとし。万葉集17「新しき年のはじめに―しるすとならし雪の降れるは」

とよ‐の‐みそぎ【豊の御禊】

大嘗祭だいじょうさいの前、10月下旬に賀茂河原で行われた禊みそぎ。御禊ごけい。拾遺和歌集恋「あまた見し―のもろびとの」

とよはし【豊橋】

愛知県南東部の市。近世は吉田と称し、松平(大河内)氏7万石の城下町。産業は紡織・鉄鋼・機械工業など。東三河工業地域の中心。人口37万2千。

⇒とよはし‐ぎじゅつかがく‐だいがく【豊橋技術科学大学】

とよはし‐ぎじゅつかがく‐だいがく【豊橋技術科学大学】‥クワ‥

国立大学法人の一つ。1976年設立。2004年法人化。豊橋市。

⇒とよはし【豊橋】

とよ‐はたぐも【豊旗雲】

(トヨは美称)旗のようになびいている美しい雲。万葉集1「わたつみの―に入日見し」

とよはら【豊原】

ユジノ‐サハリンスクの日本領時代の称。

とよ‐ほき【豊祷】

たたえいわうことの美称。古事記中「―ほきもとほし」

とよみ【響動】

(ドヨミとも)鳴り響くこと。騒ぎ。弁内侍日記「殿上人―をなして笑ふ」

とよ‐みき【豊御酒】

酒の美称。おおみき。古事記上「―奉らせ」

とよ‐みてぐら【豊御幣】

幣帛へいはくの美称。後拾遺和歌集神祇「白妙の―を取り持ちて」

とよ・む【響動む・響む】

[一]〔自五〕

(後世ドヨムとも)

①鳴り響く。響き渡る。万葉集11「雷神なるかみの少し―・みて降らずとも我はとまらむ妹しとどめば」

②鳴きさわぐ。大声でさわぐ。どよめく。古事記上「さ野つ鳥雉きぎしは―・む」。源氏物語明石「此の御身一つをすくひ奉らむと―・みてもろ声に御神を念じ奉る」

③ずきずき痛む。うずく。浄瑠璃、大経師昔暦「殊に今日は土用の入り、それでか跡がきつうどよむ」

[二]〔他下二〕

鳴り響かす。大声でさわがせる。万葉集15「恋ひ死なば恋ひも死ねとやほととぎす物思もふ時に来鳴き―・むる」

どよ・む【響動む】

〔自五〕

⇒とよむ

どよ‐め・く【響動めく】

〔自五〕

①鳴り響く。

②大声で騒ぐ。ざわざわと騒ぎたてる。平家物語11「陸くがには源氏ゑびらをたたいて―・きけり」。「群集が―・く」

とよも・す【響動もす】

〔他五〕

鳴り響かせる。皇極紀「をちかたの浅野のきぎし―・さず」

とよもと‐ぶし【豊本節】

三味線音楽の一種。1954年に義太夫節三味線方の野沢松之輔(1902〜1975)が創始。義太夫節を短く演奏しやすくし、撥ばちも薄くした。

とよらく‐やき【豊楽焼】

天保(1830〜1844)の頃、名古屋の陶工4代大喜豊助(自然翁豊楽)の始めた楽焼らくやきの一種。器の外面に漆を塗り、蒔絵を施したりしたもの。豊助とよすけ焼。ほうらくやき。

と‐よ・る【と寄る】

〔自四〕

(トは「とばかり」などのトに同じか)しばし立ち寄る。後拾遺和歌集誹諧「豊浦の里の―・られよかし」

と‐よ・る【外寄る】

〔自四〕

後の代になる。現代に近くなる。源氏物語梅枝「―・りてこそ書き出づる人々ありけれど」↔奥おう寄る

とら【虎】

(タイ語系南方語起源か)

①ネコ科の哺乳類。アジア特産。頭胴長2メートル、尾長90センチメートルに達する。雌は雄より小形。黄色の地に黒の横縞をもつ。シベリアからアジア東北部、東南アジア、インドなどの森林に生息。毛皮用に乱獲され、現在では各地で保護されている。多くは単独で森林・水辺にすみ、昼間は洞穴などに潜み、主に夕方から活動し、水泳も巧みで種々の獣や鳥を捕食。万葉集16「韓から国の―と云ふ神を」

トラ

提供:東京動物園協会

②俗に、酔っぱらい。「大―」

⇒虎に翼

⇒虎になる

⇒虎の威を借る狐

⇒虎の尾を踏む

⇒虎の子渡し

⇒虎は死して皮を留め、人は死して名を残す

⇒虎は千里往って千里還る

⇒虎を画いて狗に類す

⇒虎を野に放つ

⇒虎を養いて自ら患を遺す

とら【寅】

①十二支の第3番目。動物では虎に当てる。

②東から北へ30度の方角。→方位(図)。

③昔の時刻の名。今の午前4時頃。また、その前後約2時間。→時とき

どら

放蕩。道楽。また、道楽者。のら。多く接頭語として用いる。浮世風呂前「角かどの―かね」。「―息子」

⇒どらを打つ

どら

(→)「だんびら」に同じ。浄瑠璃、加増曾我「身も昔は長う短う―を差いて」

ど‐ら【銅鑼】

金属製の打楽器。多く唐金からかねで造り、盆形をし、紐で吊り下げて桴ばちで打ち鳴らす。大小各種あり、中央部にいぼ状の隆起を持つものもある。桴も種類が多く、用途によって組合せはさまざま。仏教の法要や歌舞伎囃子、獅子舞などの民俗芸能のほか、茶席などにも用い、出帆の合図にも打ち鳴らす。仏教用のものは鐃にょうと称す。度鑼。易林本節用集「鉦、ドラ」

銅鑼

②俗に、酔っぱらい。「大―」

⇒虎に翼

⇒虎になる

⇒虎の威を借る狐

⇒虎の尾を踏む

⇒虎の子渡し

⇒虎は死して皮を留め、人は死して名を残す

⇒虎は千里往って千里還る

⇒虎を画いて狗に類す

⇒虎を野に放つ

⇒虎を養いて自ら患を遺す

とら【寅】

①十二支の第3番目。動物では虎に当てる。

②東から北へ30度の方角。→方位(図)。

③昔の時刻の名。今の午前4時頃。また、その前後約2時間。→時とき

どら

放蕩。道楽。また、道楽者。のら。多く接頭語として用いる。浮世風呂前「角かどの―かね」。「―息子」

⇒どらを打つ

どら

(→)「だんびら」に同じ。浄瑠璃、加増曾我「身も昔は長う短う―を差いて」

ど‐ら【銅鑼】

金属製の打楽器。多く唐金からかねで造り、盆形をし、紐で吊り下げて桴ばちで打ち鳴らす。大小各種あり、中央部にいぼ状の隆起を持つものもある。桴も種類が多く、用途によって組合せはさまざま。仏教の法要や歌舞伎囃子、獅子舞などの民俗芸能のほか、茶席などにも用い、出帆の合図にも打ち鳴らす。仏教用のものは鐃にょうと称す。度鑼。易林本節用集「鉦、ドラ」

銅鑼

どら

〔感〕

いざ。どれ。どりゃ。「―、見せてごらん」

トラー【Ernst Toller】

ドイツの作家。第一次大戦後のバイエルン革命に参加。ナチス時代アメリカに亡命、自殺。戯曲「どっこい、俺たちは生きている」など。(1893〜1939)

トラークル【Georg Trakl】

オーストリアの初期表現派の詩人。詩集「夢の中のゼバスティアン」など。(1887〜1914)

ドラーケンスベルグ【Drakensberg】

南アフリカ共和国南東部の山脈。一部はレソト領。最高点は標高3482メートル。

とら‐あしげ【虎葦毛】

(→)連銭れんぜん葦毛に同じ。

と‐らい【渡来】

外国から海を渡って来ること。「南蛮―」

⇒とらい‐じん【渡来人】

トライ【try】

①試みること。「新しい分野に―する」

②ラグビーで、攻撃側が相手側のインゴールにボールを接地すること。これによって得点5点とゴールキックの権利を獲得。

③アメリカン‐フットボールで、タッチダウンしたチームが追加得点を狙うプレー。トライ‐フォア‐ポイント。

⇒トライ‐アウト【tryout】

ドライ【dry】

①乾いているさま。無味乾燥のさま。

②物事をわりきったさま。感情的でなく合理的・現実的なさま。非情。「―な物の考え方」↔ウェット。

③ドライ‐クリーニングの略。

④洋酒で、辛口からくちであること。「―‐マティーニ」↔スイート。

⇒ドライ‐アイ【dry eye】

⇒ドライ‐アイス【dry ice】

⇒ドライ‐イースト【dry yeast】

⇒ドライ‐エッチング【dry etching】

⇒ドライ‐カレー

⇒ドライ‐クリーニング【dry cleaning】

⇒ドライ‐フラワー

⇒ドライ‐ポイント【drypoint】

⇒ドライ‐ミルク【dry milk】

ドライ‐アイ【dry eye】

涙の分泌量が不足し、眼球の表面が乾いて、痛みや充血を生じる症状。疾病・外傷によるもののほか、ディスプレーを長時間見続ける人に多い。涙液分泌不全。

⇒ドライ【dry】

ドライ‐アイス【dry ice】

二酸化炭素の固体。冷却剤として用いる。もと商標名。

⇒ドライ【dry】

トライ‐アウト【tryout】

①試技。試演。

②サッカー・野球などで、入団テスト。

⇒トライ【try】

トライアスロン【triathlon】

混成競技の一つ。オリンピック・世界選手権などでは遠泳(1.5キロメートル)・自転車(40キロメートル)・マラソン(10キロメートル)の3種目を連続して行い、経過時間を競う。距離を短縮したミニ‐トライアスロンもある。鉄人レース。

ドライアッド【Dryad】

ギリシア神話の木・森のニンフ。ドリュアス。

トライアル【trial】

①こころみ。試行。

②運動競技で、試技。予選。「タイム‐―」

⇒トライアル‐アンド‐エラー【trial and error】

トライアル‐アンド‐エラー【trial and error】

(→)試行錯誤しこうさくご。

⇒トライアル【trial】

トライアングル【triangle】

①三角形。

②打楽器。鋼製の棒を正三角形に折り曲げたもので、金属棒で打ち鳴らす。管弦楽用。三角鉄。

ドライ‐イースト【dry yeast】

(→)乾燥酵母。一般には、パン酵母の乾燥品を指す。

⇒ドライ【dry】

ドライ‐エッチング【dry etching】

真空中での放電により生成したイオンや遊離基を用い、酸化物や半導体の所要部分を腐蝕・除去する技術。↔ウェット‐エッチング。

⇒ドライ【dry】

ドライ‐カレー

(dry curry)汁気のないカレー。挽肉ひきにくとみじん切りの野菜を炒めてカレーの風味をつけ、飯に添えたもの。また、肉・野菜などを入れ、カレーの風味をつけた炒め飯。

⇒ドライ【dry】

ドライ‐クリーニング【dry cleaning】

水に浸さず、化学溶剤などを使って行う洗濯。乾燥洗濯。

⇒ドライ【dry】

ドライサー【Theodore Dreiser】

アメリカの小説家。自然主義から出発し、資本主義社会の人々の姿を批判的に描く。作「シスター‐キャリー」「アメリカの悲劇」など。(1871〜1945)

とらい‐じん【渡来人】

古代、朝鮮半島諸国や中国などから渡来し、日本列島に定住した人々とその後裔。特に4〜7世紀に渡来した人々をいう。農業をはじめとした先進の技術、様々な文化をもたらし、政治・文化の進展に大きく寄与した。

⇒と‐らい【渡来】

トライチュケ【Heinrich von Treitschke】

ドイツの歴史家・政治学者。権力国家思想を鼓吹。著「19世紀ドイツ史」「政治学講義」など。(1834〜1896)

ドライデン【John Dryden】

イギリス王政復古期の詩人・劇作家・批評家。初代の桂冠詩人。諷刺詩「アブサロムとアキトフェル」、劇詩「すべて恋ゆえに」、評論「劇詩論」など。(1631〜1700)

ドライバー【driver】

①自動車などの運転者。

②ゴルフで、主にティー‐ショットに用いる飛距離が出るクラブ。ウッドの1番。

③ねじまわし。スクリュー‐ドライバー。

④コンピューターで、周辺機器を制御するソフトウェア。デバイス‐ドライバー。

ドライビング‐コンテスト【driving contest】

①ゴルフで、飛距離を競うこと。

②自動車の運転技術を競う競技会。

ドライブ【drive】

①自動車を運転すること。また、自動車で遠乗りすること。

②㋐テニス・卓球などで、ボールをこすり上げるように打って強い順回転を与えること。トップスピン。→カット。

㋑バドミントンで、羽根をネットすれすれに、床面と平行にすばやく相手のコートに打ち返すこと。

③コンピューターで、磁気ディスクなどの駆動装置。

⇒ドライブ‐イン【drive-in アメリカ】

⇒ドライブ‐イン‐シアター【drive-in theater アメリカ】

⇒ドライブ‐ウェー【driveway】

⇒ドライブ‐シャフト【drive shaft】

⇒ドライブ‐スルー【drive-through アメリカ】

⇒ドライブ‐マップ

ドライブ‐イン【drive-in アメリカ】

①自動車に乗ったまま見物・食事・買物などのできる映画館・食堂・商店など。

②主に自動車旅行者を対象として、道路ぞいに設けた食堂・土産物店。

⇒ドライブ【drive】

ドライブ‐イン‐シアター【drive-in theater アメリカ】

自動車に乗ったまま映画を見ることができる野外施設。

⇒ドライブ【drive】

ドライブ‐ウェー【driveway】

自動車用の道路。

⇒ドライブ【drive】

ドライブ‐シャフト【drive shaft】

エンジンなどの動力をタイヤに伝える車軸。駆動軸。

⇒ドライブ【drive】

ドライブ‐スルー【drive-through アメリカ】

自動車に乗ったまま商品の受渡しや支払いができる店の形式。

⇒ドライブ【drive】

ドライブ‐マップ

(和製語drive map)(→)ロード‐マップに同じ。

⇒ドライブ【drive】

ドライ‐フラワー

(dried flower)草花を乾燥させたもの。長期保存がきき、部屋の飾りなどに使う。

⇒ドライ【dry】

トライフル【trifle】

イギリスのデザート。シェリー酒などをしみ込ませたスポンジ‐ケーキと、ジャム・カスタード‐クリーム・生クリーム・果物・ナッツなどを層状に重ねた菓子。

ドライ‐ポイント【drypoint】

銅版画の技法の一つ。鋭い鋼鉄針で強く引っ掻くようにして銅板に直接彫りこむ。

⇒ドライ【dry】

トライボロジー【tribology】

〔理〕二つの物体の面が接触して滑り合うときの、摩擦・摩耗・潤滑などの現象や過程などに関する科学・技術。微視的な研究が行われるようになって定着。

ドライ‐ミルク【dry milk】

(→)粉乳。

⇒ドライ【dry】

ドライヤー【dryer】

乾燥器。乾燥剤。特に、ヘア‐ドライヤー。

とら・う【捕ふ・捉ふ】トラフ

〔他下二〕

⇒とらえる(下一)

トラヴィアータ【La Traviata イタリア】

(→)椿姫つばきひめ2に同じ。

ドラヴィダ‐ごぞく【ドラヴィダ語族】

(Dravidian)南インド・スリランカに分布する語族。タミル語・カンナダ語・テルグ語・マラヤーラム語などを含む。

ドラヴィダ‐じん【ドラヴィダ人】

(Dravidian)現在、主に南インド・スリランカで話されているドラヴィダ語族の言語を話す人々。インド‐アーリア人とともにインドの二大主要民族。インダス文明の担い手で、その後インド南部に移動したといわれる。インド総人口の約4分の1を占める。19世紀末ごろからドラヴィダ民族運動を展開。

トラウトマン‐こうさく【トラウトマン工作】

日中戦争の初期に、駐華ドイツ大使トラウトマン(O. Trautmann1877〜1950)を仲介者として日中間で行われた和平交渉。日本側の要求が過大となったこともあり合意に達しなかった。

トラウマ【trauma ギリシア】

(傷・けがの意)精神的外傷。

とらえ‐どころ【執え所・捕え処】トラヘ‥

証拠または論点としておさえるべきところ。また、こういうものだと判断する決め手になる材料や理由。つかまえどころ。「―のない不安」「―のない人」

とら‐えび【虎蝦】

クルマエビ科のエビ。体は赤褐色。体長10センチメートル内外。アカエビに似ているが、アカエビより赤い。干蝦にする。瀬戸内海など内海・内湾に分布。

とら・える【捕らえる・捉える】トラヘル

〔他下一〕[文]とら・ふ(下二)

(ト(取)リア(敢)ウの約)

①手でしっかりとつかむ。しっかりにぎる。竹取物語「逃げ入る袖を―・へ給へば」。源氏物語紅葉賀「太刀抜きたるかひなを―・へて、いといたうつみ給へれば」。「チャンスを―・える」

②動物をおさえとる。つかまえる。神功紀「瀬田の渡りに潜かずく鳥田上過ぎて宇治に―・へつ」。「蛙を―・える」

③召しとる。捕縛する。大鏡伊尹「検非違使参りて、昨日こといたしたりし童べ―・ふべしと」。「犯人を―・える」

④視野・知識などの中にしっかりとおさめる。「レーダーが敵機を―・える」「文章の意味を―・える」

とら‐が‐あめ【虎が雨】

陰暦5月28日に降る雨。この日、曾我十郎が死に、それを悲しんだ愛人の遊女虎御前の涙が雨となって降ると伝える。虎が涙。曾我の雨。〈[季]夏〉

とら‐が‐いし【虎が石】

曾我十郎の愛人であった遊女の虎御前が化したもので、美男でなくては持ち上げられないと伝える石。東海道中膝栗毛初「大磯にいたり―を見て北八よむ」

とら‐がく【度羅楽・吐羅楽】

古代前期に日本に伝来した楽舞。平安初期以降伝承が絶え、実態は不詳。源流の「度(吐)羅」がどの地域であるかについても諸説あって未詳。

とら‐がしら【虎頭】

(→)「とらかんむり」に同じ。

とらか・す【蕩かす・盪かす】

〔他四〕

①ばらばらにする。大智度論天安点「根茎を掘とり挽きて狼藉トラカシ去しりぞきぬ」

②溶解させる。とかす。とろかす。〈類聚名義抄〉

③迷わせて本心を失わせる。今昔物語集29「蛇に―・されにたるにこそあらめ」

とら‐が‐なみだ【虎が涙】

(→)「虎が雨」に同じ。浄瑠璃、心中刃は氷の朔日「―の兆が見えて空が曇つた五月二十八日」

とら‐がり【虎刈り】

刈り方がへたなため頭髪が不揃いで虎の毛のようにまだらに見えること。また、その頭。

とら‐かんむり【虎冠】

漢字の冠かんむりの一つ。「虎」「虚」などの冠の「虍」の称。とらがしら。

ドラキュラ【Dracula】

アイルランドの作家ストーカー(B. Stoker1847〜1912)の小説「吸血鬼ドラキュラ」(1897年作)の主人公の名。本来はルーマニアの城主。たびたび映画化された。

とら・く【蕩く・盪く・散く】

〔自下二〕

①ばらばらになる。西大寺本最勝王経平安初期点「残れる骨并余れる髪の縦横トラケて地の中に在るを見」

②溶解する。とける。とけてやわらぐ。とろける。沙石集7「執心やおのづから―・くると思ひて」

トラクター【tractor】

①トレーラーや道路機械・農業機械などを牽引けんいんする原動力車。ゴムタイヤ式とキャタピラー式とがある。牽引車。

トラクター

撮影:関戸 勇

どら

〔感〕

いざ。どれ。どりゃ。「―、見せてごらん」

トラー【Ernst Toller】

ドイツの作家。第一次大戦後のバイエルン革命に参加。ナチス時代アメリカに亡命、自殺。戯曲「どっこい、俺たちは生きている」など。(1893〜1939)

トラークル【Georg Trakl】

オーストリアの初期表現派の詩人。詩集「夢の中のゼバスティアン」など。(1887〜1914)

ドラーケンスベルグ【Drakensberg】

南アフリカ共和国南東部の山脈。一部はレソト領。最高点は標高3482メートル。

とら‐あしげ【虎葦毛】

(→)連銭れんぜん葦毛に同じ。

と‐らい【渡来】

外国から海を渡って来ること。「南蛮―」

⇒とらい‐じん【渡来人】

トライ【try】

①試みること。「新しい分野に―する」

②ラグビーで、攻撃側が相手側のインゴールにボールを接地すること。これによって得点5点とゴールキックの権利を獲得。

③アメリカン‐フットボールで、タッチダウンしたチームが追加得点を狙うプレー。トライ‐フォア‐ポイント。

⇒トライ‐アウト【tryout】

ドライ【dry】

①乾いているさま。無味乾燥のさま。

②物事をわりきったさま。感情的でなく合理的・現実的なさま。非情。「―な物の考え方」↔ウェット。

③ドライ‐クリーニングの略。

④洋酒で、辛口からくちであること。「―‐マティーニ」↔スイート。

⇒ドライ‐アイ【dry eye】

⇒ドライ‐アイス【dry ice】

⇒ドライ‐イースト【dry yeast】

⇒ドライ‐エッチング【dry etching】

⇒ドライ‐カレー

⇒ドライ‐クリーニング【dry cleaning】

⇒ドライ‐フラワー

⇒ドライ‐ポイント【drypoint】

⇒ドライ‐ミルク【dry milk】

ドライ‐アイ【dry eye】

涙の分泌量が不足し、眼球の表面が乾いて、痛みや充血を生じる症状。疾病・外傷によるもののほか、ディスプレーを長時間見続ける人に多い。涙液分泌不全。

⇒ドライ【dry】

ドライ‐アイス【dry ice】

二酸化炭素の固体。冷却剤として用いる。もと商標名。

⇒ドライ【dry】

トライ‐アウト【tryout】

①試技。試演。

②サッカー・野球などで、入団テスト。

⇒トライ【try】

トライアスロン【triathlon】

混成競技の一つ。オリンピック・世界選手権などでは遠泳(1.5キロメートル)・自転車(40キロメートル)・マラソン(10キロメートル)の3種目を連続して行い、経過時間を競う。距離を短縮したミニ‐トライアスロンもある。鉄人レース。

ドライアッド【Dryad】

ギリシア神話の木・森のニンフ。ドリュアス。

トライアル【trial】

①こころみ。試行。

②運動競技で、試技。予選。「タイム‐―」

⇒トライアル‐アンド‐エラー【trial and error】

トライアル‐アンド‐エラー【trial and error】

(→)試行錯誤しこうさくご。

⇒トライアル【trial】

トライアングル【triangle】

①三角形。

②打楽器。鋼製の棒を正三角形に折り曲げたもので、金属棒で打ち鳴らす。管弦楽用。三角鉄。

ドライ‐イースト【dry yeast】

(→)乾燥酵母。一般には、パン酵母の乾燥品を指す。

⇒ドライ【dry】

ドライ‐エッチング【dry etching】

真空中での放電により生成したイオンや遊離基を用い、酸化物や半導体の所要部分を腐蝕・除去する技術。↔ウェット‐エッチング。

⇒ドライ【dry】

ドライ‐カレー

(dry curry)汁気のないカレー。挽肉ひきにくとみじん切りの野菜を炒めてカレーの風味をつけ、飯に添えたもの。また、肉・野菜などを入れ、カレーの風味をつけた炒め飯。

⇒ドライ【dry】

ドライ‐クリーニング【dry cleaning】

水に浸さず、化学溶剤などを使って行う洗濯。乾燥洗濯。

⇒ドライ【dry】

ドライサー【Theodore Dreiser】

アメリカの小説家。自然主義から出発し、資本主義社会の人々の姿を批判的に描く。作「シスター‐キャリー」「アメリカの悲劇」など。(1871〜1945)

とらい‐じん【渡来人】

古代、朝鮮半島諸国や中国などから渡来し、日本列島に定住した人々とその後裔。特に4〜7世紀に渡来した人々をいう。農業をはじめとした先進の技術、様々な文化をもたらし、政治・文化の進展に大きく寄与した。

⇒と‐らい【渡来】

トライチュケ【Heinrich von Treitschke】

ドイツの歴史家・政治学者。権力国家思想を鼓吹。著「19世紀ドイツ史」「政治学講義」など。(1834〜1896)

ドライデン【John Dryden】

イギリス王政復古期の詩人・劇作家・批評家。初代の桂冠詩人。諷刺詩「アブサロムとアキトフェル」、劇詩「すべて恋ゆえに」、評論「劇詩論」など。(1631〜1700)

ドライバー【driver】

①自動車などの運転者。

②ゴルフで、主にティー‐ショットに用いる飛距離が出るクラブ。ウッドの1番。

③ねじまわし。スクリュー‐ドライバー。

④コンピューターで、周辺機器を制御するソフトウェア。デバイス‐ドライバー。

ドライビング‐コンテスト【driving contest】

①ゴルフで、飛距離を競うこと。

②自動車の運転技術を競う競技会。

ドライブ【drive】

①自動車を運転すること。また、自動車で遠乗りすること。

②㋐テニス・卓球などで、ボールをこすり上げるように打って強い順回転を与えること。トップスピン。→カット。

㋑バドミントンで、羽根をネットすれすれに、床面と平行にすばやく相手のコートに打ち返すこと。

③コンピューターで、磁気ディスクなどの駆動装置。

⇒ドライブ‐イン【drive-in アメリカ】

⇒ドライブ‐イン‐シアター【drive-in theater アメリカ】

⇒ドライブ‐ウェー【driveway】

⇒ドライブ‐シャフト【drive shaft】

⇒ドライブ‐スルー【drive-through アメリカ】

⇒ドライブ‐マップ

ドライブ‐イン【drive-in アメリカ】

①自動車に乗ったまま見物・食事・買物などのできる映画館・食堂・商店など。

②主に自動車旅行者を対象として、道路ぞいに設けた食堂・土産物店。

⇒ドライブ【drive】

ドライブ‐イン‐シアター【drive-in theater アメリカ】

自動車に乗ったまま映画を見ることができる野外施設。

⇒ドライブ【drive】

ドライブ‐ウェー【driveway】

自動車用の道路。

⇒ドライブ【drive】

ドライブ‐シャフト【drive shaft】

エンジンなどの動力をタイヤに伝える車軸。駆動軸。

⇒ドライブ【drive】

ドライブ‐スルー【drive-through アメリカ】

自動車に乗ったまま商品の受渡しや支払いができる店の形式。

⇒ドライブ【drive】

ドライブ‐マップ

(和製語drive map)(→)ロード‐マップに同じ。

⇒ドライブ【drive】

ドライ‐フラワー

(dried flower)草花を乾燥させたもの。長期保存がきき、部屋の飾りなどに使う。

⇒ドライ【dry】

トライフル【trifle】

イギリスのデザート。シェリー酒などをしみ込ませたスポンジ‐ケーキと、ジャム・カスタード‐クリーム・生クリーム・果物・ナッツなどを層状に重ねた菓子。

ドライ‐ポイント【drypoint】

銅版画の技法の一つ。鋭い鋼鉄針で強く引っ掻くようにして銅板に直接彫りこむ。

⇒ドライ【dry】

トライボロジー【tribology】

〔理〕二つの物体の面が接触して滑り合うときの、摩擦・摩耗・潤滑などの現象や過程などに関する科学・技術。微視的な研究が行われるようになって定着。

ドライ‐ミルク【dry milk】

(→)粉乳。

⇒ドライ【dry】

ドライヤー【dryer】

乾燥器。乾燥剤。特に、ヘア‐ドライヤー。

とら・う【捕ふ・捉ふ】トラフ

〔他下二〕

⇒とらえる(下一)

トラヴィアータ【La Traviata イタリア】

(→)椿姫つばきひめ2に同じ。

ドラヴィダ‐ごぞく【ドラヴィダ語族】

(Dravidian)南インド・スリランカに分布する語族。タミル語・カンナダ語・テルグ語・マラヤーラム語などを含む。

ドラヴィダ‐じん【ドラヴィダ人】

(Dravidian)現在、主に南インド・スリランカで話されているドラヴィダ語族の言語を話す人々。インド‐アーリア人とともにインドの二大主要民族。インダス文明の担い手で、その後インド南部に移動したといわれる。インド総人口の約4分の1を占める。19世紀末ごろからドラヴィダ民族運動を展開。

トラウトマン‐こうさく【トラウトマン工作】

日中戦争の初期に、駐華ドイツ大使トラウトマン(O. Trautmann1877〜1950)を仲介者として日中間で行われた和平交渉。日本側の要求が過大となったこともあり合意に達しなかった。

トラウマ【trauma ギリシア】

(傷・けがの意)精神的外傷。

とらえ‐どころ【執え所・捕え処】トラヘ‥

証拠または論点としておさえるべきところ。また、こういうものだと判断する決め手になる材料や理由。つかまえどころ。「―のない不安」「―のない人」

とら‐えび【虎蝦】

クルマエビ科のエビ。体は赤褐色。体長10センチメートル内外。アカエビに似ているが、アカエビより赤い。干蝦にする。瀬戸内海など内海・内湾に分布。

とら・える【捕らえる・捉える】トラヘル

〔他下一〕[文]とら・ふ(下二)

(ト(取)リア(敢)ウの約)

①手でしっかりとつかむ。しっかりにぎる。竹取物語「逃げ入る袖を―・へ給へば」。源氏物語紅葉賀「太刀抜きたるかひなを―・へて、いといたうつみ給へれば」。「チャンスを―・える」

②動物をおさえとる。つかまえる。神功紀「瀬田の渡りに潜かずく鳥田上過ぎて宇治に―・へつ」。「蛙を―・える」

③召しとる。捕縛する。大鏡伊尹「検非違使参りて、昨日こといたしたりし童べ―・ふべしと」。「犯人を―・える」

④視野・知識などの中にしっかりとおさめる。「レーダーが敵機を―・える」「文章の意味を―・える」

とら‐が‐あめ【虎が雨】

陰暦5月28日に降る雨。この日、曾我十郎が死に、それを悲しんだ愛人の遊女虎御前の涙が雨となって降ると伝える。虎が涙。曾我の雨。〈[季]夏〉

とら‐が‐いし【虎が石】

曾我十郎の愛人であった遊女の虎御前が化したもので、美男でなくては持ち上げられないと伝える石。東海道中膝栗毛初「大磯にいたり―を見て北八よむ」

とら‐がく【度羅楽・吐羅楽】

古代前期に日本に伝来した楽舞。平安初期以降伝承が絶え、実態は不詳。源流の「度(吐)羅」がどの地域であるかについても諸説あって未詳。

とら‐がしら【虎頭】

(→)「とらかんむり」に同じ。

とらか・す【蕩かす・盪かす】

〔他四〕

①ばらばらにする。大智度論天安点「根茎を掘とり挽きて狼藉トラカシ去しりぞきぬ」

②溶解させる。とかす。とろかす。〈類聚名義抄〉

③迷わせて本心を失わせる。今昔物語集29「蛇に―・されにたるにこそあらめ」

とら‐が‐なみだ【虎が涙】

(→)「虎が雨」に同じ。浄瑠璃、心中刃は氷の朔日「―の兆が見えて空が曇つた五月二十八日」

とら‐がり【虎刈り】

刈り方がへたなため頭髪が不揃いで虎の毛のようにまだらに見えること。また、その頭。

とら‐かんむり【虎冠】

漢字の冠かんむりの一つ。「虎」「虚」などの冠の「虍」の称。とらがしら。

ドラキュラ【Dracula】

アイルランドの作家ストーカー(B. Stoker1847〜1912)の小説「吸血鬼ドラキュラ」(1897年作)の主人公の名。本来はルーマニアの城主。たびたび映画化された。

とら・く【蕩く・盪く・散く】

〔自下二〕

①ばらばらになる。西大寺本最勝王経平安初期点「残れる骨并余れる髪の縦横トラケて地の中に在るを見」

②溶解する。とける。とけてやわらぐ。とろける。沙石集7「執心やおのづから―・くると思ひて」

トラクター【tractor】

①トレーラーや道路機械・農業機械などを牽引けんいんする原動力車。ゴムタイヤ式とキャタピラー式とがある。牽引車。

トラクター

撮影:関戸 勇

②プロペラが機体の前部に装置された飛行機。牽引式飛行機。

ドラクマ【drachma】

(ダラクマとも)

①古代ギリシアの重量の単位。

②アテナイの銀貨。

③現代ギリシアの貨幣単位。2001年ユーロに移行。

ドラクロア【Eugène Delacroix】

フランスの画家。新古典主義に対して個性的表現を重んずるロマン主義を確立。劇的事件や文学作品に取材した構図に、自由な生命の律動と豊かな色彩感を盛る。作「キオス島の虐殺」「民衆を導く自由の女神」「サルダナパルスの死」など。(1798〜1863)

ドラクロア

提供:ullstein bild/APL

②プロペラが機体の前部に装置された飛行機。牽引式飛行機。

ドラクマ【drachma】

(ダラクマとも)

①古代ギリシアの重量の単位。

②アテナイの銀貨。

③現代ギリシアの貨幣単位。2001年ユーロに移行。

ドラクロア【Eugène Delacroix】

フランスの画家。新古典主義に対して個性的表現を重んずるロマン主義を確立。劇的事件や文学作品に取材した構図に、自由な生命の律動と豊かな色彩感を盛る。作「キオス島の虐殺」「民衆を導く自由の女神」「サルダナパルスの死」など。(1798〜1863)

ドラクロア

提供:ullstein bild/APL

「サルダナパルスの死」

提供:Photos12/APL

「サルダナパルスの死」

提供:Photos12/APL

「民衆を導く自由の女神」

提供:Photos12/APL

「民衆を導く自由の女神」

提供:Photos12/APL

とら‐げ【虎毛】

①虎の背の毛のように、黄褐色の地に太い黒色の斑紋のあるもの。虎斑とらふ。

②馬の毛色。全体が薄墨色で、虎の毛のような斑紋のあるもの。

とら‐けん【虎拳】

拳けんの一種。杖をつく姿を母親、拳こぶしを挙げてにらむ姿を和藤内わとうない、這いつくばう姿を虎とし、母親は和藤内に、和藤内は虎に、虎は母親に勝つとするもので、酒席で屏風・襖ふすまなどをへだてて身振りで行う。文武二道万石通「同じ拳でも本拳は文の場がござります。―は武の事さ」

どら‐ごえ【どら声】‥ゴヱ

太くてにごった下品な声。「―を張り上げる」

トラコーマ【trachoma】

伝染性慢性結膜炎。病原体はクラミジアで、結膜の充血・肥厚、灰白色の顆粒の形成を来す。慢性化すると角膜の混濁こんだく、結膜の瘢痕はんこん化、視力障害・慢性涙嚢炎などを起こし、失明することがある。トラホーム。

ドラゴン【dragon】

西洋の神話で、翼と爪とを持ち口から火を吐く想像上の動物。爬虫類の形で表され、一般に暴力・悪の象徴とされるが、泉・宝物・女性を守護するという伝説もある。東洋古来の竜りゅうに当たる。

とらざわ【虎沢】‥ザハ

姓氏の一つ。

⇒とらざわ‐けんぎょう【虎沢検校】

とらざわ‐けんぎょう【虎沢検校】‥ザハ‥ゲウ

江戸初期の三味線の演奏家・作曲家。石村検校の門人。師とともに三味線組歌の本手組ほんてぐみ7曲を作曲(異説あり)、その門下から沢住検校を出した。柳川流の創始者の柳川検校は孫弟子。( 〜1654)

⇒とらざわ【虎沢】

トラジ【Toraji】

(朝鮮語で桔梗ききょうの花の意)朝鮮の代表的な民謡。アリランとともに3拍子のリズムをもつ。

ドラジェ【dragée フランス】

アーモンドを白または淡色の糖衣で包んだ菓子。結婚・洗礼などの祝いに配る。芯にチョコレートを使うこともある。

トラジェディー【tragedy】

悲劇。

トラジコメディー【tragicomedy】

悲喜劇。

トラジック【tragic】

悲劇的。悲壮なさま。↔コミック

トラジャ【Toraja】

インドネシア、セレベス(スラウェシ)島の山地に住む民族。水稲耕作を営む。固有の言語はオーストロネシア系。主な宗教はキリスト教。

トラス【truss】

〔建〕構造骨組の一形式。節点がすべて滑節かっせつすなわち回転自在の結合から成る。結構。↔ラーメン。

⇒トラス‐きょう【トラス橋】

とら・す【取らす】

[一]〔他五〕

(スは尊敬の意)お取りになる。万葉集13「ねはり梓を大御手に―・し給ひて」

[二]〔他下二〕

⇒とらせる(下一)

トラス‐きょう【トラス橋】‥ケウ

主桁しゅげたがトラス構造の橋。

トラス橋

とら‐げ【虎毛】

①虎の背の毛のように、黄褐色の地に太い黒色の斑紋のあるもの。虎斑とらふ。

②馬の毛色。全体が薄墨色で、虎の毛のような斑紋のあるもの。

とら‐けん【虎拳】

拳けんの一種。杖をつく姿を母親、拳こぶしを挙げてにらむ姿を和藤内わとうない、這いつくばう姿を虎とし、母親は和藤内に、和藤内は虎に、虎は母親に勝つとするもので、酒席で屏風・襖ふすまなどをへだてて身振りで行う。文武二道万石通「同じ拳でも本拳は文の場がござります。―は武の事さ」

どら‐ごえ【どら声】‥ゴヱ

太くてにごった下品な声。「―を張り上げる」

トラコーマ【trachoma】

伝染性慢性結膜炎。病原体はクラミジアで、結膜の充血・肥厚、灰白色の顆粒の形成を来す。慢性化すると角膜の混濁こんだく、結膜の瘢痕はんこん化、視力障害・慢性涙嚢炎などを起こし、失明することがある。トラホーム。

ドラゴン【dragon】

西洋の神話で、翼と爪とを持ち口から火を吐く想像上の動物。爬虫類の形で表され、一般に暴力・悪の象徴とされるが、泉・宝物・女性を守護するという伝説もある。東洋古来の竜りゅうに当たる。

とらざわ【虎沢】‥ザハ

姓氏の一つ。

⇒とらざわ‐けんぎょう【虎沢検校】

とらざわ‐けんぎょう【虎沢検校】‥ザハ‥ゲウ

江戸初期の三味線の演奏家・作曲家。石村検校の門人。師とともに三味線組歌の本手組ほんてぐみ7曲を作曲(異説あり)、その門下から沢住検校を出した。柳川流の創始者の柳川検校は孫弟子。( 〜1654)

⇒とらざわ【虎沢】

トラジ【Toraji】

(朝鮮語で桔梗ききょうの花の意)朝鮮の代表的な民謡。アリランとともに3拍子のリズムをもつ。

ドラジェ【dragée フランス】

アーモンドを白または淡色の糖衣で包んだ菓子。結婚・洗礼などの祝いに配る。芯にチョコレートを使うこともある。

トラジェディー【tragedy】

悲劇。

トラジコメディー【tragicomedy】

悲喜劇。

トラジック【tragic】

悲劇的。悲壮なさま。↔コミック

トラジャ【Toraja】

インドネシア、セレベス(スラウェシ)島の山地に住む民族。水稲耕作を営む。固有の言語はオーストロネシア系。主な宗教はキリスト教。

トラス【truss】

〔建〕構造骨組の一形式。節点がすべて滑節かっせつすなわち回転自在の結合から成る。結構。↔ラーメン。

⇒トラス‐きょう【トラス橋】

とら・す【取らす】

[一]〔他五〕

(スは尊敬の意)お取りになる。万葉集13「ねはり梓を大御手に―・し給ひて」

[二]〔他下二〕

⇒とらせる(下一)

トラス‐きょう【トラス橋】‥ケウ

主桁しゅげたがトラス構造の橋。

トラス橋

⇒トラス【truss】

ドラスティック【drastic】

思い切ったさま。徹底的で過激なさま。「―な改革」

トラスト【trust】

同一業種で複数の企業が資本結合によって合同・合併を行うこと。カルテルよりも結合の程度が高い。企業合同。

とらせ

(→)凪腸なぎわたに同じ。

ドラセナ【Dracaena ラテン】

ドラセナ属、および近縁のコルジリネ属の観葉植物。美しい葉をもつ小低木で、園芸品種も多い。鉢植などで栽培。シロシマセンネンボク・センネンボクなど。なお、リュウゼツラン科ドラセナ属の植物(その学名)は、リュウケツジュなど約160種を含み、熱帯に広く分布。→リュウケツジュ

とら・せる【取らせる】

〔他下一〕[文]とら・す(下二)

(スは使役の意)

①与える。やる。狂言、二千石じせんせき「これは重代なれどもそちに―・するぞ」

②(「…て―・す」の形で)…してやる。狂言、素襖落「身どもが祝うて―・せうほどに」

ドラッカー【Peter Ferdinand Drucker】

アメリカの経営学者。ウィーン生れ。1937年渡米。著作に、ゼネラル‐モーターズの経営構造を研究した「企業の概念」のほか「現代の経営」「断絶の時代」など。(1909〜2005)

トラッキング【tracking】

①跡をたどること。追跡。

②磁気テープなどのトラックを、ヘッドが正しくたどるように調整すること。

③〔教〕教育課程や学習集団を複数のコース(トラック)に分け、進路を方向付けること。

⇒トラッキング‐げんしょう【トラッキング現象】

トラッキング‐げんしょう【トラッキング現象】‥シヤウ

絶縁材料が局所的に劣化して導電性経路が形成され、放電が継続する現象。特に、コンセントとプラグの隙間にほこり等が堆積して発熱・炭化・発火に至る現象をいう。

⇒トラッキング【tracking】

トラック【track】

①陸上競技場や競馬場などの競走路。

②レコード・磁気テープ・コンパクト‐ディスクなどで、データが線状に記録される部分。

⇒トラック‐アップ【track up】

⇒トラック‐きょうぎ【トラック競技】

⇒トラック‐バック【track back】

⇒トラック‐ボール【track ball】

トラック【truck】

貨物自動車。

⇒トラック‐システム【truck system】

ドラッグ【drag】

(「引きずる」の意)マウス2の操作方法の一種。マウスのボタンを押したままマウスを移動させること。

⇒ドラッグ‐アンド‐ドロップ【drag and drop】

⇒ドラッグ‐バント【drag bunt】

ドラッグ【drug】

①くすり。薬材。

②麻薬。

⇒ドラッグ‐ストア【drugstore アメリカ】

⇒ドラッグ‐デリバリー‐システム【drug delivery system】

トラック‐アップ【track up】

カメラを被写体に向かって前進させながらする移動撮影。

⇒トラック【track】

ドラッグ‐アンド‐ドロップ【drag and drop】

コンピューターでアイコンの移動などに使用する操作の一つ。マウスのボタンを押したまま移動させた後、ボタンを離すこと。

⇒ドラッグ【drag】

トラック‐きょうぎ【トラック競技】‥キヤウ‥

トラック1で行う陸上競技。競走・障害・リレーなど。→フィールド競技。

⇒トラック【track】

トラック‐システム【truck system】

現物給与制度。→現物給与

⇒トラック【truck】

トラック‐しょとう【トラック諸島】‥タウ

(Truk Islands)西太平洋、ミクロネシアのカロリン諸島中の火山島群。第一次大戦後日本の委任統治領、日本海軍の基地。現在、ミクロネシア連邦に属し、チュークと称する。

ドラッグ‐ストア【drugstore アメリカ】

化粧品・洗剤・雑誌などの販売店を兼ねた薬屋。アメリカでは多く軽飲食店をも兼ねる。

⇒ドラッグ【drug】

ドラッグ‐デリバリー‐システム【drug delivery system】

薬物の適切な血中濃度を維持するための製剤技術。マイクロ‐カプセル・座剤・貼付剤などを使用して薬物の放出速度や吸収速度を調節する。DDS

⇒ドラッグ【drug】

トラック‐バック【track back】

①カメラを被写体から退かせながらする移動撮影。

②ブログの機能の一つ。別のブログへリンクを張った際に、リンク先の相手に対してそのことを通知する仕組み。

⇒トラック【track】

ドラッグ‐バント【drag bunt】

野球で、バットを引きながら軽くボールに当てるセーフティー‐バント。左打者は一塁方向に、右打者は三塁方向にボールを転がす。↔プッシュ‐バント

⇒ドラッグ【drag】

トラック‐ボール【track ball】

コンピューターで、回転球を手で回すように操作する位置入力装置。カーソルや図形情報の移動に用いる。

⇒トラック【track】

とら‐つぐみ【虎鶫】

スズメ目ツグミ科の鳥。ツグミよりやや大形で、背面は黄褐色、腹面は黄白色で一面に三日月形の黒斑がある。日本・中国などで繁殖し、冬は南へ渡る。低山帯の林にすみ、夜「ひいい、ひよお」と寂しい声で鳴く。ヌエ。ヌエシナイ。

とらつぐみ

⇒トラス【truss】

ドラスティック【drastic】

思い切ったさま。徹底的で過激なさま。「―な改革」

トラスト【trust】

同一業種で複数の企業が資本結合によって合同・合併を行うこと。カルテルよりも結合の程度が高い。企業合同。

とらせ

(→)凪腸なぎわたに同じ。

ドラセナ【Dracaena ラテン】

ドラセナ属、および近縁のコルジリネ属の観葉植物。美しい葉をもつ小低木で、園芸品種も多い。鉢植などで栽培。シロシマセンネンボク・センネンボクなど。なお、リュウゼツラン科ドラセナ属の植物(その学名)は、リュウケツジュなど約160種を含み、熱帯に広く分布。→リュウケツジュ

とら・せる【取らせる】

〔他下一〕[文]とら・す(下二)

(スは使役の意)

①与える。やる。狂言、二千石じせんせき「これは重代なれどもそちに―・するぞ」

②(「…て―・す」の形で)…してやる。狂言、素襖落「身どもが祝うて―・せうほどに」

ドラッカー【Peter Ferdinand Drucker】

アメリカの経営学者。ウィーン生れ。1937年渡米。著作に、ゼネラル‐モーターズの経営構造を研究した「企業の概念」のほか「現代の経営」「断絶の時代」など。(1909〜2005)

トラッキング【tracking】

①跡をたどること。追跡。

②磁気テープなどのトラックを、ヘッドが正しくたどるように調整すること。

③〔教〕教育課程や学習集団を複数のコース(トラック)に分け、進路を方向付けること。

⇒トラッキング‐げんしょう【トラッキング現象】

トラッキング‐げんしょう【トラッキング現象】‥シヤウ

絶縁材料が局所的に劣化して導電性経路が形成され、放電が継続する現象。特に、コンセントとプラグの隙間にほこり等が堆積して発熱・炭化・発火に至る現象をいう。

⇒トラッキング【tracking】

トラック【track】

①陸上競技場や競馬場などの競走路。

②レコード・磁気テープ・コンパクト‐ディスクなどで、データが線状に記録される部分。

⇒トラック‐アップ【track up】

⇒トラック‐きょうぎ【トラック競技】

⇒トラック‐バック【track back】

⇒トラック‐ボール【track ball】

トラック【truck】

貨物自動車。

⇒トラック‐システム【truck system】

ドラッグ【drag】

(「引きずる」の意)マウス2の操作方法の一種。マウスのボタンを押したままマウスを移動させること。

⇒ドラッグ‐アンド‐ドロップ【drag and drop】

⇒ドラッグ‐バント【drag bunt】

ドラッグ【drug】

①くすり。薬材。

②麻薬。

⇒ドラッグ‐ストア【drugstore アメリカ】

⇒ドラッグ‐デリバリー‐システム【drug delivery system】

トラック‐アップ【track up】

カメラを被写体に向かって前進させながらする移動撮影。

⇒トラック【track】

ドラッグ‐アンド‐ドロップ【drag and drop】

コンピューターでアイコンの移動などに使用する操作の一つ。マウスのボタンを押したまま移動させた後、ボタンを離すこと。

⇒ドラッグ【drag】

トラック‐きょうぎ【トラック競技】‥キヤウ‥

トラック1で行う陸上競技。競走・障害・リレーなど。→フィールド競技。

⇒トラック【track】

トラック‐システム【truck system】

現物給与制度。→現物給与

⇒トラック【truck】

トラック‐しょとう【トラック諸島】‥タウ

(Truk Islands)西太平洋、ミクロネシアのカロリン諸島中の火山島群。第一次大戦後日本の委任統治領、日本海軍の基地。現在、ミクロネシア連邦に属し、チュークと称する。

ドラッグ‐ストア【drugstore アメリカ】

化粧品・洗剤・雑誌などの販売店を兼ねた薬屋。アメリカでは多く軽飲食店をも兼ねる。

⇒ドラッグ【drug】

ドラッグ‐デリバリー‐システム【drug delivery system】

薬物の適切な血中濃度を維持するための製剤技術。マイクロ‐カプセル・座剤・貼付剤などを使用して薬物の放出速度や吸収速度を調節する。DDS

⇒ドラッグ【drug】

トラック‐バック【track back】

①カメラを被写体から退かせながらする移動撮影。

②ブログの機能の一つ。別のブログへリンクを張った際に、リンク先の相手に対してそのことを通知する仕組み。

⇒トラック【track】

ドラッグ‐バント【drag bunt】

野球で、バットを引きながら軽くボールに当てるセーフティー‐バント。左打者は一塁方向に、右打者は三塁方向にボールを転がす。↔プッシュ‐バント

⇒ドラッグ【drag】

トラック‐ボール【track ball】

コンピューターで、回転球を手で回すように操作する位置入力装置。カーソルや図形情報の移動に用いる。

⇒トラック【track】

とら‐つぐみ【虎鶫】

スズメ目ツグミ科の鳥。ツグミよりやや大形で、背面は黄褐色、腹面は黄白色で一面に三日月形の黒斑がある。日本・中国などで繁殖し、冬は南へ渡る。低山帯の林にすみ、夜「ひいい、ひよお」と寂しい声で鳴く。ヌエ。ヌエシナイ。

とらつぐみ

トラツグミ

提供:OPO

トラツグミ

提供:OPO

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

トラッド【trad】

(traditionalから)服装などが伝統的であるさま。

トラップ【trap】

①罠わな。

②配管中で、臭気などの逆流防止のために設けた装置。

③蒸気配管における水抜き装置。

④真空ポンプで水蒸気・水銀蒸気などを冷却・凝縮する装置。

⑤サッカーで、動いているボールを自分の支配下におくために止める動作。トラッピング。ストッピング。

⑥射撃で、クレーを発射する装置。

トラディショナル【traditional】

伝統的。「―なデザイン」

トラディション【tradition】

伝統。伝承。

トラデスカンティア【Tradescantia ラテン】

ツユクサ科の一属。新大陸原産。通常は観賞用・生物学実験用に栽培するムラサキツユクサをこの属名で呼ぶ。

トラテロルコ【Tlatelolco】

メキシコ市北部の地名。1521年、アステカ最後の王がスペイン人征服者に抵抗した地。1967年、世界初の非核地帯条約がここで調印された。

とらでん【団乱旋】

雅楽の唐楽、壱越調いちこつちょうの大曲。6人または4人で舞う舞があった。近世廃曲。后帝こうだい団乱旋。皇帝おうだい団乱旋。団蘭伝。后帝楽。とらんでん。

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

トラッド【trad】

(traditionalから)服装などが伝統的であるさま。

トラップ【trap】

①罠わな。

②配管中で、臭気などの逆流防止のために設けた装置。

③蒸気配管における水抜き装置。

④真空ポンプで水蒸気・水銀蒸気などを冷却・凝縮する装置。

⑤サッカーで、動いているボールを自分の支配下におくために止める動作。トラッピング。ストッピング。

⑥射撃で、クレーを発射する装置。

トラディショナル【traditional】

伝統的。「―なデザイン」

トラディション【tradition】

伝統。伝承。

トラデスカンティア【Tradescantia ラテン】

ツユクサ科の一属。新大陸原産。通常は観賞用・生物学実験用に栽培するムラサキツユクサをこの属名で呼ぶ。

トラテロルコ【Tlatelolco】

メキシコ市北部の地名。1521年、アステカ最後の王がスペイン人征服者に抵抗した地。1967年、世界初の非核地帯条約がここで調印された。

とらでん【団乱旋】

雅楽の唐楽、壱越調いちこつちょうの大曲。6人または4人で舞う舞があった。近世廃曲。后帝こうだい団乱旋。皇帝おうだい団乱旋。団蘭伝。后帝楽。とらんでん。

⇒とよかわ【豊川】

とよかわ‐りょうへい【豊川良平】‥カハリヤウ‥

実業家。高知生れ。慶応義塾卒。三菱財閥の大番頭的存在。桂太郎とつながり、政界・財界に重きをなす。(1852〜1920)

⇒とよかわ【豊川】

とよきいりひこ‐の‐みこと【豊城入彦命】

崇神天皇の皇子。東国の上毛野かみつけの君、下毛野しもつけの君の祖と伝えられる。

とよ・く

〔自四〕

やかましくさわぐ。とよむ。推古紀(岩崎本)平安中期点「若し心に望むと雖も諠トヨキ言ふこと勿まな」

とよくこん【吐谷渾】

4世紀初め頃、鮮卑の一部が西方へ移り青海地方に拠って土着の羌きょう(チベット族)を支配した国。663年吐蕃に滅ぼされた。

とよ‐くに【豊国】

①豊かな国。

②(奈良時代、朝鮮を「宝の国」とみたところから)朝鮮のこと。

③九州地方北東部の古い国名。のち豊前・豊後に分かれた。

とよくに‐じんじゃ【豊国神社】

京都市東山区にある、もと別格官幣社。祭神は豊臣秀吉。1599年(慶長4)豊国大明神の神号宣下。ほうこくじんじゃ。

豊国神社

撮影:的場 啓

⇒とよかわ【豊川】

とよかわ‐りょうへい【豊川良平】‥カハリヤウ‥

実業家。高知生れ。慶応義塾卒。三菱財閥の大番頭的存在。桂太郎とつながり、政界・財界に重きをなす。(1852〜1920)

⇒とよかわ【豊川】

とよきいりひこ‐の‐みこと【豊城入彦命】

崇神天皇の皇子。東国の上毛野かみつけの君、下毛野しもつけの君の祖と伝えられる。

とよ・く

〔自四〕

やかましくさわぐ。とよむ。推古紀(岩崎本)平安中期点「若し心に望むと雖も諠トヨキ言ふこと勿まな」

とよくこん【吐谷渾】

4世紀初め頃、鮮卑の一部が西方へ移り青海地方に拠って土着の羌きょう(チベット族)を支配した国。663年吐蕃に滅ぼされた。

とよ‐くに【豊国】

①豊かな国。

②(奈良時代、朝鮮を「宝の国」とみたところから)朝鮮のこと。

③九州地方北東部の古い国名。のち豊前・豊後に分かれた。

とよくに‐じんじゃ【豊国神社】

京都市東山区にある、もと別格官幣社。祭神は豊臣秀吉。1599年(慶長4)豊国大明神の神号宣下。ほうこくじんじゃ。

豊国神社

撮影:的場 啓

とよくに‐は【豊国派】

(歌川豊国を祖とするからいう)浮世絵の一派で、歌川派の支派。

とよくに‐びょう【豊国廟】‥ベウ

(豊国はホウコクとも)京都市東山の阿弥陀ヶ峰にあった豊臣秀吉の霊廟。その建築は墳墓と神社と仏寺との三つを混合したもので、日光廟以下の霊廟の起源となる。豊臣氏滅亡と共に破却。その同型のものが仙台大崎八幡神社にある。

とよくむぬ‐の‐かみ【豊斟渟神】

天地開闢かいびゃくの時、国常立神くにのとこたちのかみに次いで高天原たかまのはらに出現したという神。天神七代の一つ。豊雲野神。豊斟渟尊。

とよさか【豊栄】

新潟県中部の地名。新潟市に属する。阿賀野川下流に位置し、越後平野の農業地帯。

とよ‐さか‐のぼり【豊栄登り】

朝日がきらきらと輝いてのぼること。また、その時刻。祝詞、祈年祭「朝日の―に」

とよ‐さか‐のぼ・る【豊栄登る】

〔自四〕

朝日がきらきらと輝いてのぼる。金葉和歌集賀「曇りなく―・る朝日には」

とよざわ【豊沢】‥ザハ

姓氏の一つ。

⇒とよざわ‐だんぺい【豊沢団平】

とよざわ‐だんぺい【豊沢団平】‥ザハ‥

義太夫節の三味線弾き。2世は、本名、加古仁兵衛。播磨出身。竹本千賀太夫の養子。文楽座の櫓下やぐらしたとなり、1884年(明治17)から彦六座で弾き、義太夫節の整理・保存・復旧に努め「壺坂霊験記」「良弁杉由来」などの新曲を作った。明治期の代表的名人。(1828〜1898)

⇒とよざわ【豊沢】

とよしま【豊島】

姓氏の一つ。

⇒とよしま‐よしお【豊島与志雄】

とよしま‐よしお【豊島与志雄】‥ヲ

小説家・翻訳家。福岡県生れ。東大仏文卒。第3次「新思潮」同人。知性と抒情の調和した清新な作風で、特に心理分析にすぐれる。作「湖水と彼等」「道化役」、訳「レ‐ミゼラブル」「ジャン=クリストフ」など。(1890〜1955)

豊島与志雄

撮影:田沼武能

とよくに‐は【豊国派】

(歌川豊国を祖とするからいう)浮世絵の一派で、歌川派の支派。

とよくに‐びょう【豊国廟】‥ベウ

(豊国はホウコクとも)京都市東山の阿弥陀ヶ峰にあった豊臣秀吉の霊廟。その建築は墳墓と神社と仏寺との三つを混合したもので、日光廟以下の霊廟の起源となる。豊臣氏滅亡と共に破却。その同型のものが仙台大崎八幡神社にある。

とよくむぬ‐の‐かみ【豊斟渟神】

天地開闢かいびゃくの時、国常立神くにのとこたちのかみに次いで高天原たかまのはらに出現したという神。天神七代の一つ。豊雲野神。豊斟渟尊。

とよさか【豊栄】

新潟県中部の地名。新潟市に属する。阿賀野川下流に位置し、越後平野の農業地帯。

とよ‐さか‐のぼり【豊栄登り】

朝日がきらきらと輝いてのぼること。また、その時刻。祝詞、祈年祭「朝日の―に」

とよ‐さか‐のぼ・る【豊栄登る】

〔自四〕

朝日がきらきらと輝いてのぼる。金葉和歌集賀「曇りなく―・る朝日には」

とよざわ【豊沢】‥ザハ

姓氏の一つ。

⇒とよざわ‐だんぺい【豊沢団平】

とよざわ‐だんぺい【豊沢団平】‥ザハ‥

義太夫節の三味線弾き。2世は、本名、加古仁兵衛。播磨出身。竹本千賀太夫の養子。文楽座の櫓下やぐらしたとなり、1884年(明治17)から彦六座で弾き、義太夫節の整理・保存・復旧に努め「壺坂霊験記」「良弁杉由来」などの新曲を作った。明治期の代表的名人。(1828〜1898)

⇒とよざわ【豊沢】

とよしま【豊島】

姓氏の一つ。

⇒とよしま‐よしお【豊島与志雄】

とよしま‐よしお【豊島与志雄】‥ヲ

小説家・翻訳家。福岡県生れ。東大仏文卒。第3次「新思潮」同人。知性と抒情の調和した清新な作風で、特に心理分析にすぐれる。作「湖水と彼等」「道化役」、訳「レ‐ミゼラブル」「ジャン=クリストフ」など。(1890〜1955)

豊島与志雄

撮影:田沼武能

⇒とよしま【豊島】

とよすきいりひめ‐の‐みこと【豊鍬入姫命】

崇神天皇の皇女。勅により、天照大神を倭やまとの笠縫邑かさぬいのむらに遷し、大神に仕えたと伝えられる。斎宮の初め。

とよすけ‐やき【豊助焼】

(→)豊楽焼とよらくやきに同じ。

とよた【豊田】

愛知県中北部の市。もと内藤氏2万石の城下町。自動車工業都市。旧名、挙母ころも市。人口41万2千。

とよだ【豊田】

姓氏の一つ。

⇒とよだ‐さきち【豊田佐吉】

とよたけ【豊竹】

義太夫節の太夫の芸姓。始祖は豊竹若太夫。

⇒とよたけ‐ざ【豊竹座】

⇒とよたけ‐ひぜんのじょう【豊竹肥前掾】

⇒とよたけ‐やましろのしょうじょう【豊竹山城少掾】

⇒とよたけ‐ろしょう【豊竹呂昇】

⇒とよたけ‐わかたゆう【豊竹若太夫】

とよたけ‐ざ【豊竹座】

大坂道頓堀にあった操座あやつりざ。1703年(元禄16)豊竹若太夫(竹本義太夫の門弟采女うねめ)の創立。竹本座と対立したが、65年(明和2)閉座。

⇒とよたけ【豊竹】

とよたけ‐ひぜんのじょう【豊竹肥前掾】

義太夫節の太夫・座元。大坂の人。初名、新しん太夫。江戸に下って肥前座の座元となり、義太夫節を普及。(1704〜1757)

⇒とよたけ【豊竹】

とよたけや【豊竹屋】

落語。義太夫好きの豊竹屋節右衛門を口三味線好きの花林かりん胴八が訪ねてきて掛合いをする音曲噺。

とよたけ‐やましろのしょうじょう【豊竹山城少掾】‥セウ‥

義太夫節の太夫。本名、金杉弥太郎。東京の人。前名竹本津葉芽太夫つばめだゆう、2世豊竹古靱太夫こうつぼだゆう。秩父宮家から掾位を受けた。人物の心理描写など細緻な芸で、山城風ともいわれる近代的な芸風を確立。(1878〜1967)

豊竹山城少掾

撮影:田村 茂

⇒とよしま【豊島】

とよすきいりひめ‐の‐みこと【豊鍬入姫命】

崇神天皇の皇女。勅により、天照大神を倭やまとの笠縫邑かさぬいのむらに遷し、大神に仕えたと伝えられる。斎宮の初め。

とよすけ‐やき【豊助焼】

(→)豊楽焼とよらくやきに同じ。

とよた【豊田】

愛知県中北部の市。もと内藤氏2万石の城下町。自動車工業都市。旧名、挙母ころも市。人口41万2千。

とよだ【豊田】

姓氏の一つ。

⇒とよだ‐さきち【豊田佐吉】

とよたけ【豊竹】

義太夫節の太夫の芸姓。始祖は豊竹若太夫。

⇒とよたけ‐ざ【豊竹座】

⇒とよたけ‐ひぜんのじょう【豊竹肥前掾】

⇒とよたけ‐やましろのしょうじょう【豊竹山城少掾】

⇒とよたけ‐ろしょう【豊竹呂昇】

⇒とよたけ‐わかたゆう【豊竹若太夫】

とよたけ‐ざ【豊竹座】

大坂道頓堀にあった操座あやつりざ。1703年(元禄16)豊竹若太夫(竹本義太夫の門弟采女うねめ)の創立。竹本座と対立したが、65年(明和2)閉座。

⇒とよたけ【豊竹】

とよたけ‐ひぜんのじょう【豊竹肥前掾】

義太夫節の太夫・座元。大坂の人。初名、新しん太夫。江戸に下って肥前座の座元となり、義太夫節を普及。(1704〜1757)

⇒とよたけ【豊竹】

とよたけや【豊竹屋】

落語。義太夫好きの豊竹屋節右衛門を口三味線好きの花林かりん胴八が訪ねてきて掛合いをする音曲噺。

とよたけ‐やましろのしょうじょう【豊竹山城少掾】‥セウ‥

義太夫節の太夫。本名、金杉弥太郎。東京の人。前名竹本津葉芽太夫つばめだゆう、2世豊竹古靱太夫こうつぼだゆう。秩父宮家から掾位を受けた。人物の心理描写など細緻な芸で、山城風ともいわれる近代的な芸風を確立。(1878〜1967)

豊竹山城少掾

撮影:田村 茂

⇒とよたけ【豊竹】

とよたけ‐ろしょう【豊竹呂昇】

女義太夫の太夫。本名、永田仲なか。名古屋の人。大阪に出て初世豊竹呂太夫に学ぶ。三味線にも長じ、艶のある美声の弾き語りで人気を得た。(1874〜1930)

⇒とよたけ【豊竹】

とよたけ‐わかたゆう【豊竹若太夫】‥タイフ

江戸中期の義太夫節の太夫。初世は、大坂の人。初名、竹本采女うねめ。竹本義太夫の門に入り、1703年(元禄16)豊竹座を創立。31年(享保16)越前少掾を受領。東風ひがしふうの開祖。(1681〜1764)

⇒とよたけ【豊竹】

とよだ‐さきち【豊田佐吉】

発明家。遠江生れ。豊田式自動織機などを発明、海外諸国の特許をも獲得、豊田自動織機製作所を創設。(1867〜1930)

⇒とよだ【豊田】

とよたま‐ひめ【豊玉毘売・豊玉姫】

(古くはトヨタマビメ)海神、豊玉彦神の娘で、彦火火出見尊ひこほほでみのみことの妃。産屋の屋根を葺き終わらないうちに産気づき、八尋鰐やひろわにの姿になっているのを夫神にのぞき見られ、恥じ怒って海へ去ったと伝える。その時生まれたのが鸕鷀草葺不合尊うがやふきあえずのみことという。

とよ‐とし【豊年】

五穀のみのりのよい年。とよのとし。ほうねん。夫木和歌抄1「あら玉の今日―の始めとて」

とよとみ【豊臣】

姓氏の一つ。1586年(天正14)羽柴秀吉が奏して賜った姓。

⇒とよとみ‐ひでつぐ【豊臣秀次】

⇒とよとみ‐ひでよし【豊臣秀吉】

⇒とよとみ‐ひでより【豊臣秀頼】

とよとみ‐ひでつぐ【豊臣秀次】

安土桃山時代の武将。三好一路の子。母は秀吉の姉。1591年(天正19)秀吉の養子、ついで関白。秀頼の出生後、秀吉と不和を生じ、高野山に追放のうえ自殺を命ぜられた。世に殺生関白という。(1568〜1595)

⇒とよとみ【豊臣】

とよとみ‐ひでよし【豊臣秀吉】

戦国・安土桃山時代の武将。尾張国中村の人。木下弥右衛門の子。幼名、日吉丸。初名、藤吉郎。15歳で松下之綱ゆきつなの下男、後に織田信長に仕え、やがて羽柴秀吉と名乗り、本能寺の変後、明智光秀を滅ぼし、四国・北国・九州・関東・奥羽を平定して天下を統一。この間、1583年(天正11)大坂に築城、85年関白、翌年豊臣の姓を賜り太政大臣、91年関白を養子秀次に譲って太閤と称した。明を征服しようとして文禄・慶長の役を起こし朝鮮に出兵、戦半ばで病没。(1537〜1598一説に1536〜1598)

→文献資料[豊臣秀吉遺言]

⇒とよとみ【豊臣】

とよとみ‐ひでより【豊臣秀頼】

安土桃山時代の武将。秀吉の子。6歳で家を継ぎ徳川秀忠の女むすめ千姫を娶る。大坂夏の陣で、城は陥落し母淀君と共に自刃。(1593〜1615)

⇒とよとみ【豊臣】

とよとみみ‐の‐みこと【豊聡耳命】

(一度に10人の訴えを聞き分けたことから)聖徳太子の別称。古事記下「上宮の厩戸の―」

とよなか【豊中】

大阪府北部の市。大阪市の北にあり、同市の衛星都市。人口38万7千。

とよ‐の‐あかり【豊明】

(トヨは美称、アカリは顔の赤らむ意)

①酒に酔って顔の赤らむこと。中臣の寿詞「赤丹あかにのほにも聞しめして、―に明り御坐おおましまして」

②宴会。饗宴。特に宮中の宴会。万葉集19「やすみししわご大君のかむながら思ほしめして―めす今日の日は」

③「豊明の節会」の略。

⇒とよのあかり‐の‐せちえ【豊明の節会】

とよのあかり‐の‐せちえ【豊明の節会】‥ヱ

奈良時代以降、新嘗祭にいなめさい・大嘗祭だいじょうさいの翌日、宮中で行われた宴会。天皇が豊楽殿(のち紫宸殿)に出て新穀を食し、諸臣にも賜る。賜宴の後に五節の舞があり、賜禄・叙位などの儀があった。〈[季]冬〉。→五節ごせち

⇒とよ‐の‐あかり【豊明】

とよ‐の‐あそび【豊の遊び】

豊明とよのあかりの遊宴。神楽歌、篠「篠ささの葉に雪降りつもる冬の夜に―をするが楽しさ」

とよ‐の‐とし【豊の年】

豊作の年。とよとし。万葉集17「新しき年のはじめに―しるすとならし雪の降れるは」

とよ‐の‐みそぎ【豊の御禊】

大嘗祭だいじょうさいの前、10月下旬に賀茂河原で行われた禊みそぎ。御禊ごけい。拾遺和歌集恋「あまた見し―のもろびとの」

とよはし【豊橋】

愛知県南東部の市。近世は吉田と称し、松平(大河内)氏7万石の城下町。産業は紡織・鉄鋼・機械工業など。東三河工業地域の中心。人口37万2千。

⇒とよはし‐ぎじゅつかがく‐だいがく【豊橋技術科学大学】

とよはし‐ぎじゅつかがく‐だいがく【豊橋技術科学大学】‥クワ‥

国立大学法人の一つ。1976年設立。2004年法人化。豊橋市。

⇒とよはし【豊橋】

とよ‐はたぐも【豊旗雲】

(トヨは美称)旗のようになびいている美しい雲。万葉集1「わたつみの―に入日見し」

とよはら【豊原】

ユジノ‐サハリンスクの日本領時代の称。

とよ‐ほき【豊祷】

たたえいわうことの美称。古事記中「―ほきもとほし」

とよみ【響動】

(ドヨミとも)鳴り響くこと。騒ぎ。弁内侍日記「殿上人―をなして笑ふ」

とよ‐みき【豊御酒】

酒の美称。おおみき。古事記上「―奉らせ」

とよ‐みてぐら【豊御幣】

幣帛へいはくの美称。後拾遺和歌集神祇「白妙の―を取り持ちて」

とよ・む【響動む・響む】

[一]〔自五〕

(後世ドヨムとも)

①鳴り響く。響き渡る。万葉集11「雷神なるかみの少し―・みて降らずとも我はとまらむ妹しとどめば」

②鳴きさわぐ。大声でさわぐ。どよめく。古事記上「さ野つ鳥雉きぎしは―・む」。源氏物語明石「此の御身一つをすくひ奉らむと―・みてもろ声に御神を念じ奉る」

③ずきずき痛む。うずく。浄瑠璃、大経師昔暦「殊に今日は土用の入り、それでか跡がきつうどよむ」

[二]〔他下二〕

鳴り響かす。大声でさわがせる。万葉集15「恋ひ死なば恋ひも死ねとやほととぎす物思もふ時に来鳴き―・むる」

どよ・む【響動む】

〔自五〕

⇒とよむ

どよ‐め・く【響動めく】

〔自五〕

①鳴り響く。

②大声で騒ぐ。ざわざわと騒ぎたてる。平家物語11「陸くがには源氏ゑびらをたたいて―・きけり」。「群集が―・く」

とよも・す【響動もす】

〔他五〕

鳴り響かせる。皇極紀「をちかたの浅野のきぎし―・さず」

とよもと‐ぶし【豊本節】

三味線音楽の一種。1954年に義太夫節三味線方の野沢松之輔(1902〜1975)が創始。義太夫節を短く演奏しやすくし、撥ばちも薄くした。

とよらく‐やき【豊楽焼】

天保(1830〜1844)の頃、名古屋の陶工4代大喜豊助(自然翁豊楽)の始めた楽焼らくやきの一種。器の外面に漆を塗り、蒔絵を施したりしたもの。豊助とよすけ焼。ほうらくやき。

と‐よ・る【と寄る】

〔自四〕

(トは「とばかり」などのトに同じか)しばし立ち寄る。後拾遺和歌集誹諧「豊浦の里の―・られよかし」

と‐よ・る【外寄る】

〔自四〕

後の代になる。現代に近くなる。源氏物語梅枝「―・りてこそ書き出づる人々ありけれど」↔奥おう寄る

とら【虎】

(タイ語系南方語起源か)

①ネコ科の哺乳類。アジア特産。頭胴長2メートル、尾長90センチメートルに達する。雌は雄より小形。黄色の地に黒の横縞をもつ。シベリアからアジア東北部、東南アジア、インドなどの森林に生息。毛皮用に乱獲され、現在では各地で保護されている。多くは単独で森林・水辺にすみ、昼間は洞穴などに潜み、主に夕方から活動し、水泳も巧みで種々の獣や鳥を捕食。万葉集16「韓から国の―と云ふ神を」

トラ

提供:東京動物園協会

⇒とよたけ【豊竹】

とよたけ‐ろしょう【豊竹呂昇】

女義太夫の太夫。本名、永田仲なか。名古屋の人。大阪に出て初世豊竹呂太夫に学ぶ。三味線にも長じ、艶のある美声の弾き語りで人気を得た。(1874〜1930)

⇒とよたけ【豊竹】

とよたけ‐わかたゆう【豊竹若太夫】‥タイフ

江戸中期の義太夫節の太夫。初世は、大坂の人。初名、竹本采女うねめ。竹本義太夫の門に入り、1703年(元禄16)豊竹座を創立。31年(享保16)越前少掾を受領。東風ひがしふうの開祖。(1681〜1764)

⇒とよたけ【豊竹】

とよだ‐さきち【豊田佐吉】

発明家。遠江生れ。豊田式自動織機などを発明、海外諸国の特許をも獲得、豊田自動織機製作所を創設。(1867〜1930)

⇒とよだ【豊田】

とよたま‐ひめ【豊玉毘売・豊玉姫】

(古くはトヨタマビメ)海神、豊玉彦神の娘で、彦火火出見尊ひこほほでみのみことの妃。産屋の屋根を葺き終わらないうちに産気づき、八尋鰐やひろわにの姿になっているのを夫神にのぞき見られ、恥じ怒って海へ去ったと伝える。その時生まれたのが鸕鷀草葺不合尊うがやふきあえずのみことという。

とよ‐とし【豊年】

五穀のみのりのよい年。とよのとし。ほうねん。夫木和歌抄1「あら玉の今日―の始めとて」

とよとみ【豊臣】

姓氏の一つ。1586年(天正14)羽柴秀吉が奏して賜った姓。

⇒とよとみ‐ひでつぐ【豊臣秀次】

⇒とよとみ‐ひでよし【豊臣秀吉】

⇒とよとみ‐ひでより【豊臣秀頼】

とよとみ‐ひでつぐ【豊臣秀次】

安土桃山時代の武将。三好一路の子。母は秀吉の姉。1591年(天正19)秀吉の養子、ついで関白。秀頼の出生後、秀吉と不和を生じ、高野山に追放のうえ自殺を命ぜられた。世に殺生関白という。(1568〜1595)

⇒とよとみ【豊臣】

とよとみ‐ひでよし【豊臣秀吉】

戦国・安土桃山時代の武将。尾張国中村の人。木下弥右衛門の子。幼名、日吉丸。初名、藤吉郎。15歳で松下之綱ゆきつなの下男、後に織田信長に仕え、やがて羽柴秀吉と名乗り、本能寺の変後、明智光秀を滅ぼし、四国・北国・九州・関東・奥羽を平定して天下を統一。この間、1583年(天正11)大坂に築城、85年関白、翌年豊臣の姓を賜り太政大臣、91年関白を養子秀次に譲って太閤と称した。明を征服しようとして文禄・慶長の役を起こし朝鮮に出兵、戦半ばで病没。(1537〜1598一説に1536〜1598)

→文献資料[豊臣秀吉遺言]

⇒とよとみ【豊臣】

とよとみ‐ひでより【豊臣秀頼】

安土桃山時代の武将。秀吉の子。6歳で家を継ぎ徳川秀忠の女むすめ千姫を娶る。大坂夏の陣で、城は陥落し母淀君と共に自刃。(1593〜1615)

⇒とよとみ【豊臣】

とよとみみ‐の‐みこと【豊聡耳命】

(一度に10人の訴えを聞き分けたことから)聖徳太子の別称。古事記下「上宮の厩戸の―」

とよなか【豊中】

大阪府北部の市。大阪市の北にあり、同市の衛星都市。人口38万7千。

とよ‐の‐あかり【豊明】

(トヨは美称、アカリは顔の赤らむ意)

①酒に酔って顔の赤らむこと。中臣の寿詞「赤丹あかにのほにも聞しめして、―に明り御坐おおましまして」

②宴会。饗宴。特に宮中の宴会。万葉集19「やすみししわご大君のかむながら思ほしめして―めす今日の日は」

③「豊明の節会」の略。

⇒とよのあかり‐の‐せちえ【豊明の節会】

とよのあかり‐の‐せちえ【豊明の節会】‥ヱ

奈良時代以降、新嘗祭にいなめさい・大嘗祭だいじょうさいの翌日、宮中で行われた宴会。天皇が豊楽殿(のち紫宸殿)に出て新穀を食し、諸臣にも賜る。賜宴の後に五節の舞があり、賜禄・叙位などの儀があった。〈[季]冬〉。→五節ごせち

⇒とよ‐の‐あかり【豊明】

とよ‐の‐あそび【豊の遊び】

豊明とよのあかりの遊宴。神楽歌、篠「篠ささの葉に雪降りつもる冬の夜に―をするが楽しさ」

とよ‐の‐とし【豊の年】

豊作の年。とよとし。万葉集17「新しき年のはじめに―しるすとならし雪の降れるは」

とよ‐の‐みそぎ【豊の御禊】

大嘗祭だいじょうさいの前、10月下旬に賀茂河原で行われた禊みそぎ。御禊ごけい。拾遺和歌集恋「あまた見し―のもろびとの」

とよはし【豊橋】

愛知県南東部の市。近世は吉田と称し、松平(大河内)氏7万石の城下町。産業は紡織・鉄鋼・機械工業など。東三河工業地域の中心。人口37万2千。

⇒とよはし‐ぎじゅつかがく‐だいがく【豊橋技術科学大学】

とよはし‐ぎじゅつかがく‐だいがく【豊橋技術科学大学】‥クワ‥

国立大学法人の一つ。1976年設立。2004年法人化。豊橋市。

⇒とよはし【豊橋】

とよ‐はたぐも【豊旗雲】

(トヨは美称)旗のようになびいている美しい雲。万葉集1「わたつみの―に入日見し」

とよはら【豊原】

ユジノ‐サハリンスクの日本領時代の称。

とよ‐ほき【豊祷】

たたえいわうことの美称。古事記中「―ほきもとほし」

とよみ【響動】

(ドヨミとも)鳴り響くこと。騒ぎ。弁内侍日記「殿上人―をなして笑ふ」

とよ‐みき【豊御酒】

酒の美称。おおみき。古事記上「―奉らせ」

とよ‐みてぐら【豊御幣】

幣帛へいはくの美称。後拾遺和歌集神祇「白妙の―を取り持ちて」

とよ・む【響動む・響む】

[一]〔自五〕

(後世ドヨムとも)

①鳴り響く。響き渡る。万葉集11「雷神なるかみの少し―・みて降らずとも我はとまらむ妹しとどめば」

②鳴きさわぐ。大声でさわぐ。どよめく。古事記上「さ野つ鳥雉きぎしは―・む」。源氏物語明石「此の御身一つをすくひ奉らむと―・みてもろ声に御神を念じ奉る」

③ずきずき痛む。うずく。浄瑠璃、大経師昔暦「殊に今日は土用の入り、それでか跡がきつうどよむ」

[二]〔他下二〕

鳴り響かす。大声でさわがせる。万葉集15「恋ひ死なば恋ひも死ねとやほととぎす物思もふ時に来鳴き―・むる」

どよ・む【響動む】

〔自五〕

⇒とよむ

どよ‐め・く【響動めく】

〔自五〕

①鳴り響く。

②大声で騒ぐ。ざわざわと騒ぎたてる。平家物語11「陸くがには源氏ゑびらをたたいて―・きけり」。「群集が―・く」

とよも・す【響動もす】

〔他五〕

鳴り響かせる。皇極紀「をちかたの浅野のきぎし―・さず」

とよもと‐ぶし【豊本節】

三味線音楽の一種。1954年に義太夫節三味線方の野沢松之輔(1902〜1975)が創始。義太夫節を短く演奏しやすくし、撥ばちも薄くした。

とよらく‐やき【豊楽焼】

天保(1830〜1844)の頃、名古屋の陶工4代大喜豊助(自然翁豊楽)の始めた楽焼らくやきの一種。器の外面に漆を塗り、蒔絵を施したりしたもの。豊助とよすけ焼。ほうらくやき。

と‐よ・る【と寄る】

〔自四〕

(トは「とばかり」などのトに同じか)しばし立ち寄る。後拾遺和歌集誹諧「豊浦の里の―・られよかし」

と‐よ・る【外寄る】

〔自四〕

後の代になる。現代に近くなる。源氏物語梅枝「―・りてこそ書き出づる人々ありけれど」↔奥おう寄る

とら【虎】

(タイ語系南方語起源か)

①ネコ科の哺乳類。アジア特産。頭胴長2メートル、尾長90センチメートルに達する。雌は雄より小形。黄色の地に黒の横縞をもつ。シベリアからアジア東北部、東南アジア、インドなどの森林に生息。毛皮用に乱獲され、現在では各地で保護されている。多くは単独で森林・水辺にすみ、昼間は洞穴などに潜み、主に夕方から活動し、水泳も巧みで種々の獣や鳥を捕食。万葉集16「韓から国の―と云ふ神を」

トラ

提供:東京動物園協会

②俗に、酔っぱらい。「大―」

⇒虎に翼

⇒虎になる

⇒虎の威を借る狐

⇒虎の尾を踏む

⇒虎の子渡し

⇒虎は死して皮を留め、人は死して名を残す

⇒虎は千里往って千里還る

⇒虎を画いて狗に類す

⇒虎を野に放つ

⇒虎を養いて自ら患を遺す

とら【寅】

①十二支の第3番目。動物では虎に当てる。

②東から北へ30度の方角。→方位(図)。

③昔の時刻の名。今の午前4時頃。また、その前後約2時間。→時とき

どら

放蕩。道楽。また、道楽者。のら。多く接頭語として用いる。浮世風呂前「角かどの―かね」。「―息子」

⇒どらを打つ

どら

(→)「だんびら」に同じ。浄瑠璃、加増曾我「身も昔は長う短う―を差いて」

ど‐ら【銅鑼】

金属製の打楽器。多く唐金からかねで造り、盆形をし、紐で吊り下げて桴ばちで打ち鳴らす。大小各種あり、中央部にいぼ状の隆起を持つものもある。桴も種類が多く、用途によって組合せはさまざま。仏教の法要や歌舞伎囃子、獅子舞などの民俗芸能のほか、茶席などにも用い、出帆の合図にも打ち鳴らす。仏教用のものは鐃にょうと称す。度鑼。易林本節用集「鉦、ドラ」

銅鑼

②俗に、酔っぱらい。「大―」

⇒虎に翼

⇒虎になる

⇒虎の威を借る狐

⇒虎の尾を踏む

⇒虎の子渡し

⇒虎は死して皮を留め、人は死して名を残す

⇒虎は千里往って千里還る

⇒虎を画いて狗に類す

⇒虎を野に放つ

⇒虎を養いて自ら患を遺す

とら【寅】

①十二支の第3番目。動物では虎に当てる。

②東から北へ30度の方角。→方位(図)。

③昔の時刻の名。今の午前4時頃。また、その前後約2時間。→時とき

どら

放蕩。道楽。また、道楽者。のら。多く接頭語として用いる。浮世風呂前「角かどの―かね」。「―息子」

⇒どらを打つ

どら

(→)「だんびら」に同じ。浄瑠璃、加増曾我「身も昔は長う短う―を差いて」

ど‐ら【銅鑼】

金属製の打楽器。多く唐金からかねで造り、盆形をし、紐で吊り下げて桴ばちで打ち鳴らす。大小各種あり、中央部にいぼ状の隆起を持つものもある。桴も種類が多く、用途によって組合せはさまざま。仏教の法要や歌舞伎囃子、獅子舞などの民俗芸能のほか、茶席などにも用い、出帆の合図にも打ち鳴らす。仏教用のものは鐃にょうと称す。度鑼。易林本節用集「鉦、ドラ」

銅鑼

どら

〔感〕

いざ。どれ。どりゃ。「―、見せてごらん」

トラー【Ernst Toller】

ドイツの作家。第一次大戦後のバイエルン革命に参加。ナチス時代アメリカに亡命、自殺。戯曲「どっこい、俺たちは生きている」など。(1893〜1939)

トラークル【Georg Trakl】

オーストリアの初期表現派の詩人。詩集「夢の中のゼバスティアン」など。(1887〜1914)

ドラーケンスベルグ【Drakensberg】

南アフリカ共和国南東部の山脈。一部はレソト領。最高点は標高3482メートル。

とら‐あしげ【虎葦毛】

(→)連銭れんぜん葦毛に同じ。

と‐らい【渡来】

外国から海を渡って来ること。「南蛮―」

⇒とらい‐じん【渡来人】

トライ【try】

①試みること。「新しい分野に―する」

②ラグビーで、攻撃側が相手側のインゴールにボールを接地すること。これによって得点5点とゴールキックの権利を獲得。

③アメリカン‐フットボールで、タッチダウンしたチームが追加得点を狙うプレー。トライ‐フォア‐ポイント。

⇒トライ‐アウト【tryout】

ドライ【dry】

①乾いているさま。無味乾燥のさま。

②物事をわりきったさま。感情的でなく合理的・現実的なさま。非情。「―な物の考え方」↔ウェット。

③ドライ‐クリーニングの略。

④洋酒で、辛口からくちであること。「―‐マティーニ」↔スイート。

⇒ドライ‐アイ【dry eye】

⇒ドライ‐アイス【dry ice】

⇒ドライ‐イースト【dry yeast】

⇒ドライ‐エッチング【dry etching】

⇒ドライ‐カレー

⇒ドライ‐クリーニング【dry cleaning】

⇒ドライ‐フラワー

⇒ドライ‐ポイント【drypoint】

⇒ドライ‐ミルク【dry milk】

ドライ‐アイ【dry eye】

涙の分泌量が不足し、眼球の表面が乾いて、痛みや充血を生じる症状。疾病・外傷によるもののほか、ディスプレーを長時間見続ける人に多い。涙液分泌不全。

⇒ドライ【dry】

ドライ‐アイス【dry ice】

二酸化炭素の固体。冷却剤として用いる。もと商標名。

⇒ドライ【dry】

トライ‐アウト【tryout】

①試技。試演。

②サッカー・野球などで、入団テスト。

⇒トライ【try】

トライアスロン【triathlon】

混成競技の一つ。オリンピック・世界選手権などでは遠泳(1.5キロメートル)・自転車(40キロメートル)・マラソン(10キロメートル)の3種目を連続して行い、経過時間を競う。距離を短縮したミニ‐トライアスロンもある。鉄人レース。

ドライアッド【Dryad】

ギリシア神話の木・森のニンフ。ドリュアス。

トライアル【trial】

①こころみ。試行。

②運動競技で、試技。予選。「タイム‐―」

⇒トライアル‐アンド‐エラー【trial and error】

トライアル‐アンド‐エラー【trial and error】

(→)試行錯誤しこうさくご。

⇒トライアル【trial】

トライアングル【triangle】

①三角形。

②打楽器。鋼製の棒を正三角形に折り曲げたもので、金属棒で打ち鳴らす。管弦楽用。三角鉄。

ドライ‐イースト【dry yeast】

(→)乾燥酵母。一般には、パン酵母の乾燥品を指す。

⇒ドライ【dry】

ドライ‐エッチング【dry etching】

真空中での放電により生成したイオンや遊離基を用い、酸化物や半導体の所要部分を腐蝕・除去する技術。↔ウェット‐エッチング。

⇒ドライ【dry】

ドライ‐カレー

(dry curry)汁気のないカレー。挽肉ひきにくとみじん切りの野菜を炒めてカレーの風味をつけ、飯に添えたもの。また、肉・野菜などを入れ、カレーの風味をつけた炒め飯。

⇒ドライ【dry】

ドライ‐クリーニング【dry cleaning】

水に浸さず、化学溶剤などを使って行う洗濯。乾燥洗濯。

⇒ドライ【dry】

ドライサー【Theodore Dreiser】

アメリカの小説家。自然主義から出発し、資本主義社会の人々の姿を批判的に描く。作「シスター‐キャリー」「アメリカの悲劇」など。(1871〜1945)

とらい‐じん【渡来人】

古代、朝鮮半島諸国や中国などから渡来し、日本列島に定住した人々とその後裔。特に4〜7世紀に渡来した人々をいう。農業をはじめとした先進の技術、様々な文化をもたらし、政治・文化の進展に大きく寄与した。

⇒と‐らい【渡来】

トライチュケ【Heinrich von Treitschke】

ドイツの歴史家・政治学者。権力国家思想を鼓吹。著「19世紀ドイツ史」「政治学講義」など。(1834〜1896)

ドライデン【John Dryden】

イギリス王政復古期の詩人・劇作家・批評家。初代の桂冠詩人。諷刺詩「アブサロムとアキトフェル」、劇詩「すべて恋ゆえに」、評論「劇詩論」など。(1631〜1700)

ドライバー【driver】

①自動車などの運転者。

②ゴルフで、主にティー‐ショットに用いる飛距離が出るクラブ。ウッドの1番。

③ねじまわし。スクリュー‐ドライバー。

④コンピューターで、周辺機器を制御するソフトウェア。デバイス‐ドライバー。

ドライビング‐コンテスト【driving contest】

①ゴルフで、飛距離を競うこと。

②自動車の運転技術を競う競技会。

ドライブ【drive】

①自動車を運転すること。また、自動車で遠乗りすること。

②㋐テニス・卓球などで、ボールをこすり上げるように打って強い順回転を与えること。トップスピン。→カット。

㋑バドミントンで、羽根をネットすれすれに、床面と平行にすばやく相手のコートに打ち返すこと。

③コンピューターで、磁気ディスクなどの駆動装置。

⇒ドライブ‐イン【drive-in アメリカ】

⇒ドライブ‐イン‐シアター【drive-in theater アメリカ】

⇒ドライブ‐ウェー【driveway】

⇒ドライブ‐シャフト【drive shaft】

⇒ドライブ‐スルー【drive-through アメリカ】

⇒ドライブ‐マップ

ドライブ‐イン【drive-in アメリカ】

①自動車に乗ったまま見物・食事・買物などのできる映画館・食堂・商店など。

②主に自動車旅行者を対象として、道路ぞいに設けた食堂・土産物店。

⇒ドライブ【drive】

ドライブ‐イン‐シアター【drive-in theater アメリカ】

自動車に乗ったまま映画を見ることができる野外施設。

⇒ドライブ【drive】

ドライブ‐ウェー【driveway】

自動車用の道路。

⇒ドライブ【drive】

ドライブ‐シャフト【drive shaft】

エンジンなどの動力をタイヤに伝える車軸。駆動軸。

⇒ドライブ【drive】

ドライブ‐スルー【drive-through アメリカ】

自動車に乗ったまま商品の受渡しや支払いができる店の形式。

⇒ドライブ【drive】

ドライブ‐マップ

(和製語drive map)(→)ロード‐マップに同じ。

⇒ドライブ【drive】

ドライ‐フラワー

(dried flower)草花を乾燥させたもの。長期保存がきき、部屋の飾りなどに使う。

⇒ドライ【dry】

トライフル【trifle】

イギリスのデザート。シェリー酒などをしみ込ませたスポンジ‐ケーキと、ジャム・カスタード‐クリーム・生クリーム・果物・ナッツなどを層状に重ねた菓子。

ドライ‐ポイント【drypoint】

銅版画の技法の一つ。鋭い鋼鉄針で強く引っ掻くようにして銅板に直接彫りこむ。

⇒ドライ【dry】

トライボロジー【tribology】

〔理〕二つの物体の面が接触して滑り合うときの、摩擦・摩耗・潤滑などの現象や過程などに関する科学・技術。微視的な研究が行われるようになって定着。

ドライ‐ミルク【dry milk】

(→)粉乳。

⇒ドライ【dry】

ドライヤー【dryer】

乾燥器。乾燥剤。特に、ヘア‐ドライヤー。

とら・う【捕ふ・捉ふ】トラフ

〔他下二〕

⇒とらえる(下一)

トラヴィアータ【La Traviata イタリア】

(→)椿姫つばきひめ2に同じ。

ドラヴィダ‐ごぞく【ドラヴィダ語族】

(Dravidian)南インド・スリランカに分布する語族。タミル語・カンナダ語・テルグ語・マラヤーラム語などを含む。

ドラヴィダ‐じん【ドラヴィダ人】

(Dravidian)現在、主に南インド・スリランカで話されているドラヴィダ語族の言語を話す人々。インド‐アーリア人とともにインドの二大主要民族。インダス文明の担い手で、その後インド南部に移動したといわれる。インド総人口の約4分の1を占める。19世紀末ごろからドラヴィダ民族運動を展開。

トラウトマン‐こうさく【トラウトマン工作】

日中戦争の初期に、駐華ドイツ大使トラウトマン(O. Trautmann1877〜1950)を仲介者として日中間で行われた和平交渉。日本側の要求が過大となったこともあり合意に達しなかった。

トラウマ【trauma ギリシア】

(傷・けがの意)精神的外傷。

とらえ‐どころ【執え所・捕え処】トラヘ‥

証拠または論点としておさえるべきところ。また、こういうものだと判断する決め手になる材料や理由。つかまえどころ。「―のない不安」「―のない人」

とら‐えび【虎蝦】

クルマエビ科のエビ。体は赤褐色。体長10センチメートル内外。アカエビに似ているが、アカエビより赤い。干蝦にする。瀬戸内海など内海・内湾に分布。

とら・える【捕らえる・捉える】トラヘル

〔他下一〕[文]とら・ふ(下二)

(ト(取)リア(敢)ウの約)

①手でしっかりとつかむ。しっかりにぎる。竹取物語「逃げ入る袖を―・へ給へば」。源氏物語紅葉賀「太刀抜きたるかひなを―・へて、いといたうつみ給へれば」。「チャンスを―・える」

②動物をおさえとる。つかまえる。神功紀「瀬田の渡りに潜かずく鳥田上過ぎて宇治に―・へつ」。「蛙を―・える」

③召しとる。捕縛する。大鏡伊尹「検非違使参りて、昨日こといたしたりし童べ―・ふべしと」。「犯人を―・える」

④視野・知識などの中にしっかりとおさめる。「レーダーが敵機を―・える」「文章の意味を―・える」

とら‐が‐あめ【虎が雨】

陰暦5月28日に降る雨。この日、曾我十郎が死に、それを悲しんだ愛人の遊女虎御前の涙が雨となって降ると伝える。虎が涙。曾我の雨。〈[季]夏〉

とら‐が‐いし【虎が石】

曾我十郎の愛人であった遊女の虎御前が化したもので、美男でなくては持ち上げられないと伝える石。東海道中膝栗毛初「大磯にいたり―を見て北八よむ」

とら‐がく【度羅楽・吐羅楽】

古代前期に日本に伝来した楽舞。平安初期以降伝承が絶え、実態は不詳。源流の「度(吐)羅」がどの地域であるかについても諸説あって未詳。

とら‐がしら【虎頭】

(→)「とらかんむり」に同じ。

とらか・す【蕩かす・盪かす】

〔他四〕

①ばらばらにする。大智度論天安点「根茎を掘とり挽きて狼藉トラカシ去しりぞきぬ」

②溶解させる。とかす。とろかす。〈類聚名義抄〉

③迷わせて本心を失わせる。今昔物語集29「蛇に―・されにたるにこそあらめ」

とら‐が‐なみだ【虎が涙】

(→)「虎が雨」に同じ。浄瑠璃、心中刃は氷の朔日「―の兆が見えて空が曇つた五月二十八日」

とら‐がり【虎刈り】

刈り方がへたなため頭髪が不揃いで虎の毛のようにまだらに見えること。また、その頭。

とら‐かんむり【虎冠】

漢字の冠かんむりの一つ。「虎」「虚」などの冠の「虍」の称。とらがしら。

ドラキュラ【Dracula】

アイルランドの作家ストーカー(B. Stoker1847〜1912)の小説「吸血鬼ドラキュラ」(1897年作)の主人公の名。本来はルーマニアの城主。たびたび映画化された。

とら・く【蕩く・盪く・散く】

〔自下二〕

①ばらばらになる。西大寺本最勝王経平安初期点「残れる骨并余れる髪の縦横トラケて地の中に在るを見」

②溶解する。とける。とけてやわらぐ。とろける。沙石集7「執心やおのづから―・くると思ひて」

トラクター【tractor】

①トレーラーや道路機械・農業機械などを牽引けんいんする原動力車。ゴムタイヤ式とキャタピラー式とがある。牽引車。

トラクター

撮影:関戸 勇

どら

〔感〕

いざ。どれ。どりゃ。「―、見せてごらん」

トラー【Ernst Toller】

ドイツの作家。第一次大戦後のバイエルン革命に参加。ナチス時代アメリカに亡命、自殺。戯曲「どっこい、俺たちは生きている」など。(1893〜1939)

トラークル【Georg Trakl】

オーストリアの初期表現派の詩人。詩集「夢の中のゼバスティアン」など。(1887〜1914)

ドラーケンスベルグ【Drakensberg】

南アフリカ共和国南東部の山脈。一部はレソト領。最高点は標高3482メートル。

とら‐あしげ【虎葦毛】

(→)連銭れんぜん葦毛に同じ。

と‐らい【渡来】

外国から海を渡って来ること。「南蛮―」

⇒とらい‐じん【渡来人】

トライ【try】

①試みること。「新しい分野に―する」

②ラグビーで、攻撃側が相手側のインゴールにボールを接地すること。これによって得点5点とゴールキックの権利を獲得。

③アメリカン‐フットボールで、タッチダウンしたチームが追加得点を狙うプレー。トライ‐フォア‐ポイント。

⇒トライ‐アウト【tryout】

ドライ【dry】

①乾いているさま。無味乾燥のさま。

②物事をわりきったさま。感情的でなく合理的・現実的なさま。非情。「―な物の考え方」↔ウェット。

③ドライ‐クリーニングの略。

④洋酒で、辛口からくちであること。「―‐マティーニ」↔スイート。

⇒ドライ‐アイ【dry eye】

⇒ドライ‐アイス【dry ice】

⇒ドライ‐イースト【dry yeast】

⇒ドライ‐エッチング【dry etching】

⇒ドライ‐カレー

⇒ドライ‐クリーニング【dry cleaning】

⇒ドライ‐フラワー

⇒ドライ‐ポイント【drypoint】

⇒ドライ‐ミルク【dry milk】

ドライ‐アイ【dry eye】

涙の分泌量が不足し、眼球の表面が乾いて、痛みや充血を生じる症状。疾病・外傷によるもののほか、ディスプレーを長時間見続ける人に多い。涙液分泌不全。

⇒ドライ【dry】

ドライ‐アイス【dry ice】

二酸化炭素の固体。冷却剤として用いる。もと商標名。

⇒ドライ【dry】

トライ‐アウト【tryout】

①試技。試演。

②サッカー・野球などで、入団テスト。

⇒トライ【try】

トライアスロン【triathlon】

混成競技の一つ。オリンピック・世界選手権などでは遠泳(1.5キロメートル)・自転車(40キロメートル)・マラソン(10キロメートル)の3種目を連続して行い、経過時間を競う。距離を短縮したミニ‐トライアスロンもある。鉄人レース。

ドライアッド【Dryad】

ギリシア神話の木・森のニンフ。ドリュアス。

トライアル【trial】

①こころみ。試行。

②運動競技で、試技。予選。「タイム‐―」

⇒トライアル‐アンド‐エラー【trial and error】

トライアル‐アンド‐エラー【trial and error】

(→)試行錯誤しこうさくご。

⇒トライアル【trial】

トライアングル【triangle】

①三角形。

②打楽器。鋼製の棒を正三角形に折り曲げたもので、金属棒で打ち鳴らす。管弦楽用。三角鉄。

ドライ‐イースト【dry yeast】

(→)乾燥酵母。一般には、パン酵母の乾燥品を指す。

⇒ドライ【dry】

ドライ‐エッチング【dry etching】

真空中での放電により生成したイオンや遊離基を用い、酸化物や半導体の所要部分を腐蝕・除去する技術。↔ウェット‐エッチング。

⇒ドライ【dry】

ドライ‐カレー

(dry curry)汁気のないカレー。挽肉ひきにくとみじん切りの野菜を炒めてカレーの風味をつけ、飯に添えたもの。また、肉・野菜などを入れ、カレーの風味をつけた炒め飯。

⇒ドライ【dry】

ドライ‐クリーニング【dry cleaning】

水に浸さず、化学溶剤などを使って行う洗濯。乾燥洗濯。

⇒ドライ【dry】

ドライサー【Theodore Dreiser】

アメリカの小説家。自然主義から出発し、資本主義社会の人々の姿を批判的に描く。作「シスター‐キャリー」「アメリカの悲劇」など。(1871〜1945)

とらい‐じん【渡来人】

古代、朝鮮半島諸国や中国などから渡来し、日本列島に定住した人々とその後裔。特に4〜7世紀に渡来した人々をいう。農業をはじめとした先進の技術、様々な文化をもたらし、政治・文化の進展に大きく寄与した。

⇒と‐らい【渡来】

トライチュケ【Heinrich von Treitschke】

ドイツの歴史家・政治学者。権力国家思想を鼓吹。著「19世紀ドイツ史」「政治学講義」など。(1834〜1896)

ドライデン【John Dryden】

イギリス王政復古期の詩人・劇作家・批評家。初代の桂冠詩人。諷刺詩「アブサロムとアキトフェル」、劇詩「すべて恋ゆえに」、評論「劇詩論」など。(1631〜1700)

ドライバー【driver】

①自動車などの運転者。

②ゴルフで、主にティー‐ショットに用いる飛距離が出るクラブ。ウッドの1番。

③ねじまわし。スクリュー‐ドライバー。

④コンピューターで、周辺機器を制御するソフトウェア。デバイス‐ドライバー。

ドライビング‐コンテスト【driving contest】

①ゴルフで、飛距離を競うこと。

②自動車の運転技術を競う競技会。

ドライブ【drive】

①自動車を運転すること。また、自動車で遠乗りすること。

②㋐テニス・卓球などで、ボールをこすり上げるように打って強い順回転を与えること。トップスピン。→カット。

㋑バドミントンで、羽根をネットすれすれに、床面と平行にすばやく相手のコートに打ち返すこと。

③コンピューターで、磁気ディスクなどの駆動装置。

⇒ドライブ‐イン【drive-in アメリカ】

⇒ドライブ‐イン‐シアター【drive-in theater アメリカ】

⇒ドライブ‐ウェー【driveway】

⇒ドライブ‐シャフト【drive shaft】

⇒ドライブ‐スルー【drive-through アメリカ】

⇒ドライブ‐マップ

ドライブ‐イン【drive-in アメリカ】

①自動車に乗ったまま見物・食事・買物などのできる映画館・食堂・商店など。

②主に自動車旅行者を対象として、道路ぞいに設けた食堂・土産物店。

⇒ドライブ【drive】

ドライブ‐イン‐シアター【drive-in theater アメリカ】

自動車に乗ったまま映画を見ることができる野外施設。

⇒ドライブ【drive】

ドライブ‐ウェー【driveway】

自動車用の道路。

⇒ドライブ【drive】

ドライブ‐シャフト【drive shaft】

エンジンなどの動力をタイヤに伝える車軸。駆動軸。

⇒ドライブ【drive】

ドライブ‐スルー【drive-through アメリカ】

自動車に乗ったまま商品の受渡しや支払いができる店の形式。

⇒ドライブ【drive】

ドライブ‐マップ

(和製語drive map)(→)ロード‐マップに同じ。

⇒ドライブ【drive】

ドライ‐フラワー

(dried flower)草花を乾燥させたもの。長期保存がきき、部屋の飾りなどに使う。

⇒ドライ【dry】

トライフル【trifle】

イギリスのデザート。シェリー酒などをしみ込ませたスポンジ‐ケーキと、ジャム・カスタード‐クリーム・生クリーム・果物・ナッツなどを層状に重ねた菓子。

ドライ‐ポイント【drypoint】

銅版画の技法の一つ。鋭い鋼鉄針で強く引っ掻くようにして銅板に直接彫りこむ。

⇒ドライ【dry】

トライボロジー【tribology】

〔理〕二つの物体の面が接触して滑り合うときの、摩擦・摩耗・潤滑などの現象や過程などに関する科学・技術。微視的な研究が行われるようになって定着。

ドライ‐ミルク【dry milk】

(→)粉乳。

⇒ドライ【dry】

ドライヤー【dryer】

乾燥器。乾燥剤。特に、ヘア‐ドライヤー。

とら・う【捕ふ・捉ふ】トラフ

〔他下二〕

⇒とらえる(下一)

トラヴィアータ【La Traviata イタリア】

(→)椿姫つばきひめ2に同じ。

ドラヴィダ‐ごぞく【ドラヴィダ語族】

(Dravidian)南インド・スリランカに分布する語族。タミル語・カンナダ語・テルグ語・マラヤーラム語などを含む。

ドラヴィダ‐じん【ドラヴィダ人】

(Dravidian)現在、主に南インド・スリランカで話されているドラヴィダ語族の言語を話す人々。インド‐アーリア人とともにインドの二大主要民族。インダス文明の担い手で、その後インド南部に移動したといわれる。インド総人口の約4分の1を占める。19世紀末ごろからドラヴィダ民族運動を展開。

トラウトマン‐こうさく【トラウトマン工作】

日中戦争の初期に、駐華ドイツ大使トラウトマン(O. Trautmann1877〜1950)を仲介者として日中間で行われた和平交渉。日本側の要求が過大となったこともあり合意に達しなかった。

トラウマ【trauma ギリシア】

(傷・けがの意)精神的外傷。

とらえ‐どころ【執え所・捕え処】トラヘ‥

証拠または論点としておさえるべきところ。また、こういうものだと判断する決め手になる材料や理由。つかまえどころ。「―のない不安」「―のない人」

とら‐えび【虎蝦】

クルマエビ科のエビ。体は赤褐色。体長10センチメートル内外。アカエビに似ているが、アカエビより赤い。干蝦にする。瀬戸内海など内海・内湾に分布。

とら・える【捕らえる・捉える】トラヘル

〔他下一〕[文]とら・ふ(下二)

(ト(取)リア(敢)ウの約)

①手でしっかりとつかむ。しっかりにぎる。竹取物語「逃げ入る袖を―・へ給へば」。源氏物語紅葉賀「太刀抜きたるかひなを―・へて、いといたうつみ給へれば」。「チャンスを―・える」

②動物をおさえとる。つかまえる。神功紀「瀬田の渡りに潜かずく鳥田上過ぎて宇治に―・へつ」。「蛙を―・える」

③召しとる。捕縛する。大鏡伊尹「検非違使参りて、昨日こといたしたりし童べ―・ふべしと」。「犯人を―・える」

④視野・知識などの中にしっかりとおさめる。「レーダーが敵機を―・える」「文章の意味を―・える」

とら‐が‐あめ【虎が雨】

陰暦5月28日に降る雨。この日、曾我十郎が死に、それを悲しんだ愛人の遊女虎御前の涙が雨となって降ると伝える。虎が涙。曾我の雨。〈[季]夏〉

とら‐が‐いし【虎が石】

曾我十郎の愛人であった遊女の虎御前が化したもので、美男でなくては持ち上げられないと伝える石。東海道中膝栗毛初「大磯にいたり―を見て北八よむ」

とら‐がく【度羅楽・吐羅楽】

古代前期に日本に伝来した楽舞。平安初期以降伝承が絶え、実態は不詳。源流の「度(吐)羅」がどの地域であるかについても諸説あって未詳。

とら‐がしら【虎頭】

(→)「とらかんむり」に同じ。

とらか・す【蕩かす・盪かす】

〔他四〕

①ばらばらにする。大智度論天安点「根茎を掘とり挽きて狼藉トラカシ去しりぞきぬ」

②溶解させる。とかす。とろかす。〈類聚名義抄〉

③迷わせて本心を失わせる。今昔物語集29「蛇に―・されにたるにこそあらめ」

とら‐が‐なみだ【虎が涙】

(→)「虎が雨」に同じ。浄瑠璃、心中刃は氷の朔日「―の兆が見えて空が曇つた五月二十八日」

とら‐がり【虎刈り】

刈り方がへたなため頭髪が不揃いで虎の毛のようにまだらに見えること。また、その頭。

とら‐かんむり【虎冠】

漢字の冠かんむりの一つ。「虎」「虚」などの冠の「虍」の称。とらがしら。

ドラキュラ【Dracula】

アイルランドの作家ストーカー(B. Stoker1847〜1912)の小説「吸血鬼ドラキュラ」(1897年作)の主人公の名。本来はルーマニアの城主。たびたび映画化された。

とら・く【蕩く・盪く・散く】

〔自下二〕

①ばらばらになる。西大寺本最勝王経平安初期点「残れる骨并余れる髪の縦横トラケて地の中に在るを見」

②溶解する。とける。とけてやわらぐ。とろける。沙石集7「執心やおのづから―・くると思ひて」

トラクター【tractor】

①トレーラーや道路機械・農業機械などを牽引けんいんする原動力車。ゴムタイヤ式とキャタピラー式とがある。牽引車。

トラクター

撮影:関戸 勇

②プロペラが機体の前部に装置された飛行機。牽引式飛行機。

ドラクマ【drachma】

(ダラクマとも)

①古代ギリシアの重量の単位。

②アテナイの銀貨。

③現代ギリシアの貨幣単位。2001年ユーロに移行。

ドラクロア【Eugène Delacroix】

フランスの画家。新古典主義に対して個性的表現を重んずるロマン主義を確立。劇的事件や文学作品に取材した構図に、自由な生命の律動と豊かな色彩感を盛る。作「キオス島の虐殺」「民衆を導く自由の女神」「サルダナパルスの死」など。(1798〜1863)

ドラクロア

提供:ullstein bild/APL

②プロペラが機体の前部に装置された飛行機。牽引式飛行機。

ドラクマ【drachma】

(ダラクマとも)

①古代ギリシアの重量の単位。

②アテナイの銀貨。

③現代ギリシアの貨幣単位。2001年ユーロに移行。

ドラクロア【Eugène Delacroix】

フランスの画家。新古典主義に対して個性的表現を重んずるロマン主義を確立。劇的事件や文学作品に取材した構図に、自由な生命の律動と豊かな色彩感を盛る。作「キオス島の虐殺」「民衆を導く自由の女神」「サルダナパルスの死」など。(1798〜1863)

ドラクロア

提供:ullstein bild/APL

「サルダナパルスの死」

提供:Photos12/APL

「サルダナパルスの死」

提供:Photos12/APL

「民衆を導く自由の女神」

提供:Photos12/APL

「民衆を導く自由の女神」

提供:Photos12/APL

とら‐げ【虎毛】

①虎の背の毛のように、黄褐色の地に太い黒色の斑紋のあるもの。虎斑とらふ。

②馬の毛色。全体が薄墨色で、虎の毛のような斑紋のあるもの。

とら‐けん【虎拳】

拳けんの一種。杖をつく姿を母親、拳こぶしを挙げてにらむ姿を和藤内わとうない、這いつくばう姿を虎とし、母親は和藤内に、和藤内は虎に、虎は母親に勝つとするもので、酒席で屏風・襖ふすまなどをへだてて身振りで行う。文武二道万石通「同じ拳でも本拳は文の場がござります。―は武の事さ」

どら‐ごえ【どら声】‥ゴヱ

太くてにごった下品な声。「―を張り上げる」

トラコーマ【trachoma】

伝染性慢性結膜炎。病原体はクラミジアで、結膜の充血・肥厚、灰白色の顆粒の形成を来す。慢性化すると角膜の混濁こんだく、結膜の瘢痕はんこん化、視力障害・慢性涙嚢炎などを起こし、失明することがある。トラホーム。

ドラゴン【dragon】

西洋の神話で、翼と爪とを持ち口から火を吐く想像上の動物。爬虫類の形で表され、一般に暴力・悪の象徴とされるが、泉・宝物・女性を守護するという伝説もある。東洋古来の竜りゅうに当たる。

とらざわ【虎沢】‥ザハ

姓氏の一つ。

⇒とらざわ‐けんぎょう【虎沢検校】

とらざわ‐けんぎょう【虎沢検校】‥ザハ‥ゲウ

江戸初期の三味線の演奏家・作曲家。石村検校の門人。師とともに三味線組歌の本手組ほんてぐみ7曲を作曲(異説あり)、その門下から沢住検校を出した。柳川流の創始者の柳川検校は孫弟子。( 〜1654)

⇒とらざわ【虎沢】

トラジ【Toraji】

(朝鮮語で桔梗ききょうの花の意)朝鮮の代表的な民謡。アリランとともに3拍子のリズムをもつ。

ドラジェ【dragée フランス】

アーモンドを白または淡色の糖衣で包んだ菓子。結婚・洗礼などの祝いに配る。芯にチョコレートを使うこともある。

トラジェディー【tragedy】

悲劇。

トラジコメディー【tragicomedy】

悲喜劇。

トラジック【tragic】

悲劇的。悲壮なさま。↔コミック

トラジャ【Toraja】

インドネシア、セレベス(スラウェシ)島の山地に住む民族。水稲耕作を営む。固有の言語はオーストロネシア系。主な宗教はキリスト教。

トラス【truss】

〔建〕構造骨組の一形式。節点がすべて滑節かっせつすなわち回転自在の結合から成る。結構。↔ラーメン。

⇒トラス‐きょう【トラス橋】

とら・す【取らす】

[一]〔他五〕

(スは尊敬の意)お取りになる。万葉集13「ねはり梓を大御手に―・し給ひて」

[二]〔他下二〕

⇒とらせる(下一)

トラス‐きょう【トラス橋】‥ケウ

主桁しゅげたがトラス構造の橋。

トラス橋

とら‐げ【虎毛】

①虎の背の毛のように、黄褐色の地に太い黒色の斑紋のあるもの。虎斑とらふ。

②馬の毛色。全体が薄墨色で、虎の毛のような斑紋のあるもの。

とら‐けん【虎拳】

拳けんの一種。杖をつく姿を母親、拳こぶしを挙げてにらむ姿を和藤内わとうない、這いつくばう姿を虎とし、母親は和藤内に、和藤内は虎に、虎は母親に勝つとするもので、酒席で屏風・襖ふすまなどをへだてて身振りで行う。文武二道万石通「同じ拳でも本拳は文の場がござります。―は武の事さ」

どら‐ごえ【どら声】‥ゴヱ

太くてにごった下品な声。「―を張り上げる」

トラコーマ【trachoma】

伝染性慢性結膜炎。病原体はクラミジアで、結膜の充血・肥厚、灰白色の顆粒の形成を来す。慢性化すると角膜の混濁こんだく、結膜の瘢痕はんこん化、視力障害・慢性涙嚢炎などを起こし、失明することがある。トラホーム。

ドラゴン【dragon】

西洋の神話で、翼と爪とを持ち口から火を吐く想像上の動物。爬虫類の形で表され、一般に暴力・悪の象徴とされるが、泉・宝物・女性を守護するという伝説もある。東洋古来の竜りゅうに当たる。

とらざわ【虎沢】‥ザハ

姓氏の一つ。

⇒とらざわ‐けんぎょう【虎沢検校】

とらざわ‐けんぎょう【虎沢検校】‥ザハ‥ゲウ

江戸初期の三味線の演奏家・作曲家。石村検校の門人。師とともに三味線組歌の本手組ほんてぐみ7曲を作曲(異説あり)、その門下から沢住検校を出した。柳川流の創始者の柳川検校は孫弟子。( 〜1654)

⇒とらざわ【虎沢】

トラジ【Toraji】

(朝鮮語で桔梗ききょうの花の意)朝鮮の代表的な民謡。アリランとともに3拍子のリズムをもつ。

ドラジェ【dragée フランス】

アーモンドを白または淡色の糖衣で包んだ菓子。結婚・洗礼などの祝いに配る。芯にチョコレートを使うこともある。

トラジェディー【tragedy】

悲劇。

トラジコメディー【tragicomedy】

悲喜劇。

トラジック【tragic】

悲劇的。悲壮なさま。↔コミック

トラジャ【Toraja】

インドネシア、セレベス(スラウェシ)島の山地に住む民族。水稲耕作を営む。固有の言語はオーストロネシア系。主な宗教はキリスト教。

トラス【truss】

〔建〕構造骨組の一形式。節点がすべて滑節かっせつすなわち回転自在の結合から成る。結構。↔ラーメン。

⇒トラス‐きょう【トラス橋】

とら・す【取らす】

[一]〔他五〕

(スは尊敬の意)お取りになる。万葉集13「ねはり梓を大御手に―・し給ひて」

[二]〔他下二〕

⇒とらせる(下一)

トラス‐きょう【トラス橋】‥ケウ

主桁しゅげたがトラス構造の橋。

トラス橋

⇒トラス【truss】

ドラスティック【drastic】

思い切ったさま。徹底的で過激なさま。「―な改革」

トラスト【trust】

同一業種で複数の企業が資本結合によって合同・合併を行うこと。カルテルよりも結合の程度が高い。企業合同。

とらせ

(→)凪腸なぎわたに同じ。

ドラセナ【Dracaena ラテン】

ドラセナ属、および近縁のコルジリネ属の観葉植物。美しい葉をもつ小低木で、園芸品種も多い。鉢植などで栽培。シロシマセンネンボク・センネンボクなど。なお、リュウゼツラン科ドラセナ属の植物(その学名)は、リュウケツジュなど約160種を含み、熱帯に広く分布。→リュウケツジュ

とら・せる【取らせる】

〔他下一〕[文]とら・す(下二)

(スは使役の意)

①与える。やる。狂言、二千石じせんせき「これは重代なれどもそちに―・するぞ」

②(「…て―・す」の形で)…してやる。狂言、素襖落「身どもが祝うて―・せうほどに」

ドラッカー【Peter Ferdinand Drucker】

アメリカの経営学者。ウィーン生れ。1937年渡米。著作に、ゼネラル‐モーターズの経営構造を研究した「企業の概念」のほか「現代の経営」「断絶の時代」など。(1909〜2005)

トラッキング【tracking】

①跡をたどること。追跡。

②磁気テープなどのトラックを、ヘッドが正しくたどるように調整すること。

③〔教〕教育課程や学習集団を複数のコース(トラック)に分け、進路を方向付けること。

⇒トラッキング‐げんしょう【トラッキング現象】

トラッキング‐げんしょう【トラッキング現象】‥シヤウ

絶縁材料が局所的に劣化して導電性経路が形成され、放電が継続する現象。特に、コンセントとプラグの隙間にほこり等が堆積して発熱・炭化・発火に至る現象をいう。

⇒トラッキング【tracking】

トラック【track】

①陸上競技場や競馬場などの競走路。

②レコード・磁気テープ・コンパクト‐ディスクなどで、データが線状に記録される部分。

⇒トラック‐アップ【track up】

⇒トラック‐きょうぎ【トラック競技】

⇒トラック‐バック【track back】

⇒トラック‐ボール【track ball】

トラック【truck】

貨物自動車。

⇒トラック‐システム【truck system】

ドラッグ【drag】

(「引きずる」の意)マウス2の操作方法の一種。マウスのボタンを押したままマウスを移動させること。

⇒ドラッグ‐アンド‐ドロップ【drag and drop】

⇒ドラッグ‐バント【drag bunt】

ドラッグ【drug】

①くすり。薬材。

②麻薬。

⇒ドラッグ‐ストア【drugstore アメリカ】

⇒ドラッグ‐デリバリー‐システム【drug delivery system】

トラック‐アップ【track up】

カメラを被写体に向かって前進させながらする移動撮影。

⇒トラック【track】

ドラッグ‐アンド‐ドロップ【drag and drop】

コンピューターでアイコンの移動などに使用する操作の一つ。マウスのボタンを押したまま移動させた後、ボタンを離すこと。

⇒ドラッグ【drag】

トラック‐きょうぎ【トラック競技】‥キヤウ‥

トラック1で行う陸上競技。競走・障害・リレーなど。→フィールド競技。

⇒トラック【track】

トラック‐システム【truck system】

現物給与制度。→現物給与

⇒トラック【truck】

トラック‐しょとう【トラック諸島】‥タウ

(Truk Islands)西太平洋、ミクロネシアのカロリン諸島中の火山島群。第一次大戦後日本の委任統治領、日本海軍の基地。現在、ミクロネシア連邦に属し、チュークと称する。

ドラッグ‐ストア【drugstore アメリカ】

化粧品・洗剤・雑誌などの販売店を兼ねた薬屋。アメリカでは多く軽飲食店をも兼ねる。

⇒ドラッグ【drug】

ドラッグ‐デリバリー‐システム【drug delivery system】

薬物の適切な血中濃度を維持するための製剤技術。マイクロ‐カプセル・座剤・貼付剤などを使用して薬物の放出速度や吸収速度を調節する。DDS

⇒ドラッグ【drug】

トラック‐バック【track back】

①カメラを被写体から退かせながらする移動撮影。

②ブログの機能の一つ。別のブログへリンクを張った際に、リンク先の相手に対してそのことを通知する仕組み。

⇒トラック【track】

ドラッグ‐バント【drag bunt】

野球で、バットを引きながら軽くボールに当てるセーフティー‐バント。左打者は一塁方向に、右打者は三塁方向にボールを転がす。↔プッシュ‐バント

⇒ドラッグ【drag】

トラック‐ボール【track ball】

コンピューターで、回転球を手で回すように操作する位置入力装置。カーソルや図形情報の移動に用いる。

⇒トラック【track】

とら‐つぐみ【虎鶫】

スズメ目ツグミ科の鳥。ツグミよりやや大形で、背面は黄褐色、腹面は黄白色で一面に三日月形の黒斑がある。日本・中国などで繁殖し、冬は南へ渡る。低山帯の林にすみ、夜「ひいい、ひよお」と寂しい声で鳴く。ヌエ。ヌエシナイ。

とらつぐみ

⇒トラス【truss】

ドラスティック【drastic】

思い切ったさま。徹底的で過激なさま。「―な改革」

トラスト【trust】

同一業種で複数の企業が資本結合によって合同・合併を行うこと。カルテルよりも結合の程度が高い。企業合同。

とらせ

(→)凪腸なぎわたに同じ。

ドラセナ【Dracaena ラテン】

ドラセナ属、および近縁のコルジリネ属の観葉植物。美しい葉をもつ小低木で、園芸品種も多い。鉢植などで栽培。シロシマセンネンボク・センネンボクなど。なお、リュウゼツラン科ドラセナ属の植物(その学名)は、リュウケツジュなど約160種を含み、熱帯に広く分布。→リュウケツジュ

とら・せる【取らせる】

〔他下一〕[文]とら・す(下二)

(スは使役の意)

①与える。やる。狂言、二千石じせんせき「これは重代なれどもそちに―・するぞ」

②(「…て―・す」の形で)…してやる。狂言、素襖落「身どもが祝うて―・せうほどに」

ドラッカー【Peter Ferdinand Drucker】

アメリカの経営学者。ウィーン生れ。1937年渡米。著作に、ゼネラル‐モーターズの経営構造を研究した「企業の概念」のほか「現代の経営」「断絶の時代」など。(1909〜2005)

トラッキング【tracking】

①跡をたどること。追跡。

②磁気テープなどのトラックを、ヘッドが正しくたどるように調整すること。

③〔教〕教育課程や学習集団を複数のコース(トラック)に分け、進路を方向付けること。

⇒トラッキング‐げんしょう【トラッキング現象】

トラッキング‐げんしょう【トラッキング現象】‥シヤウ

絶縁材料が局所的に劣化して導電性経路が形成され、放電が継続する現象。特に、コンセントとプラグの隙間にほこり等が堆積して発熱・炭化・発火に至る現象をいう。

⇒トラッキング【tracking】

トラック【track】

①陸上競技場や競馬場などの競走路。

②レコード・磁気テープ・コンパクト‐ディスクなどで、データが線状に記録される部分。

⇒トラック‐アップ【track up】

⇒トラック‐きょうぎ【トラック競技】

⇒トラック‐バック【track back】

⇒トラック‐ボール【track ball】

トラック【truck】

貨物自動車。

⇒トラック‐システム【truck system】

ドラッグ【drag】

(「引きずる」の意)マウス2の操作方法の一種。マウスのボタンを押したままマウスを移動させること。

⇒ドラッグ‐アンド‐ドロップ【drag and drop】

⇒ドラッグ‐バント【drag bunt】

ドラッグ【drug】

①くすり。薬材。

②麻薬。

⇒ドラッグ‐ストア【drugstore アメリカ】

⇒ドラッグ‐デリバリー‐システム【drug delivery system】

トラック‐アップ【track up】

カメラを被写体に向かって前進させながらする移動撮影。

⇒トラック【track】

ドラッグ‐アンド‐ドロップ【drag and drop】

コンピューターでアイコンの移動などに使用する操作の一つ。マウスのボタンを押したまま移動させた後、ボタンを離すこと。

⇒ドラッグ【drag】

トラック‐きょうぎ【トラック競技】‥キヤウ‥

トラック1で行う陸上競技。競走・障害・リレーなど。→フィールド競技。

⇒トラック【track】

トラック‐システム【truck system】

現物給与制度。→現物給与

⇒トラック【truck】

トラック‐しょとう【トラック諸島】‥タウ

(Truk Islands)西太平洋、ミクロネシアのカロリン諸島中の火山島群。第一次大戦後日本の委任統治領、日本海軍の基地。現在、ミクロネシア連邦に属し、チュークと称する。

ドラッグ‐ストア【drugstore アメリカ】

化粧品・洗剤・雑誌などの販売店を兼ねた薬屋。アメリカでは多く軽飲食店をも兼ねる。

⇒ドラッグ【drug】

ドラッグ‐デリバリー‐システム【drug delivery system】

薬物の適切な血中濃度を維持するための製剤技術。マイクロ‐カプセル・座剤・貼付剤などを使用して薬物の放出速度や吸収速度を調節する。DDS

⇒ドラッグ【drug】

トラック‐バック【track back】

①カメラを被写体から退かせながらする移動撮影。

②ブログの機能の一つ。別のブログへリンクを張った際に、リンク先の相手に対してそのことを通知する仕組み。

⇒トラック【track】

ドラッグ‐バント【drag bunt】

野球で、バットを引きながら軽くボールに当てるセーフティー‐バント。左打者は一塁方向に、右打者は三塁方向にボールを転がす。↔プッシュ‐バント

⇒ドラッグ【drag】

トラック‐ボール【track ball】

コンピューターで、回転球を手で回すように操作する位置入力装置。カーソルや図形情報の移動に用いる。

⇒トラック【track】

とら‐つぐみ【虎鶫】

スズメ目ツグミ科の鳥。ツグミよりやや大形で、背面は黄褐色、腹面は黄白色で一面に三日月形の黒斑がある。日本・中国などで繁殖し、冬は南へ渡る。低山帯の林にすみ、夜「ひいい、ひよお」と寂しい声で鳴く。ヌエ。ヌエシナイ。

とらつぐみ

トラツグミ

提供:OPO

トラツグミ

提供:OPO

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

トラッド【trad】

(traditionalから)服装などが伝統的であるさま。

トラップ【trap】

①罠わな。

②配管中で、臭気などの逆流防止のために設けた装置。

③蒸気配管における水抜き装置。

④真空ポンプで水蒸気・水銀蒸気などを冷却・凝縮する装置。

⑤サッカーで、動いているボールを自分の支配下におくために止める動作。トラッピング。ストッピング。

⑥射撃で、クレーを発射する装置。

トラディショナル【traditional】

伝統的。「―なデザイン」

トラディション【tradition】

伝統。伝承。

トラデスカンティア【Tradescantia ラテン】

ツユクサ科の一属。新大陸原産。通常は観賞用・生物学実験用に栽培するムラサキツユクサをこの属名で呼ぶ。

トラテロルコ【Tlatelolco】

メキシコ市北部の地名。1521年、アステカ最後の王がスペイン人征服者に抵抗した地。1967年、世界初の非核地帯条約がここで調印された。

とらでん【団乱旋】

雅楽の唐楽、壱越調いちこつちょうの大曲。6人または4人で舞う舞があった。近世廃曲。后帝こうだい団乱旋。皇帝おうだい団乱旋。団蘭伝。后帝楽。とらんでん。

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

トラッド【trad】

(traditionalから)服装などが伝統的であるさま。

トラップ【trap】

①罠わな。

②配管中で、臭気などの逆流防止のために設けた装置。

③蒸気配管における水抜き装置。

④真空ポンプで水蒸気・水銀蒸気などを冷却・凝縮する装置。

⑤サッカーで、動いているボールを自分の支配下におくために止める動作。トラッピング。ストッピング。

⑥射撃で、クレーを発射する装置。

トラディショナル【traditional】

伝統的。「―なデザイン」

トラディション【tradition】

伝統。伝承。

トラデスカンティア【Tradescantia ラテン】

ツユクサ科の一属。新大陸原産。通常は観賞用・生物学実験用に栽培するムラサキツユクサをこの属名で呼ぶ。

トラテロルコ【Tlatelolco】

メキシコ市北部の地名。1521年、アステカ最後の王がスペイン人征服者に抵抗した地。1967年、世界初の非核地帯条約がここで調印された。

とらでん【団乱旋】

雅楽の唐楽、壱越調いちこつちょうの大曲。6人または4人で舞う舞があった。近世廃曲。后帝こうだい団乱旋。皇帝おうだい団乱旋。団蘭伝。后帝楽。とらんでん。

広辞苑 ページ 14312 での【○土用布子に寒帷子】単語。