複数辞典一括検索+![]()

![]()

○鳥無き里の蝙蝠とりなきさとのこうもり🔗⭐🔉

○鳥無き里の蝙蝠とりなきさとのこうもり

すぐれた人のいないところで、つまらぬ者が幅を利かす。

⇒とり【鳥・禽】

とり‐なし【執り成し・取り成し】

とりなすこと。間にたってその場をうまくとりはからうこと。「―を頼む」

⇒とりなし‐がお【取成し顔】

⇒とりなし‐づけ【取成付】

とりなし‐がお【取成し顔】‥ガホ

その場をうまくとりなそうとする顔つきや態度。

⇒とり‐なし【執り成し・取り成し】

とりなし‐づけ【取成付】

連歌・俳諧で、前句の意や詞を全く他義に転じて付けること。

⇒とり‐なし【執り成し・取り成し】

とり‐な・す【執り成す・取り成す】

〔他五〕

①あるものの姿を変えて別のものにする。古事記上「斎ゆつ爪櫛にその童女を―・して」

②あるものを別のものとしてあつかう。…のような恰好にする。今昔物語集23「太刀を鉾のように―・して」

③うまくあつかう。うまく処置する。とりつくろう。源氏物語葵「かの御形見になるべき物など、わざとならぬさまに―・しつつ」

④見なす。判断する。理解する。源氏物語東屋「ひがひがしくねぢけたるやうに―・す人もあらむ」

⑤仲裁する。仲直りさせる。また、なだめて機嫌をよくさせる。

⑥とりもつ。仲介する。

とり‐な・ず【取り撫づ】‥ナヅ

〔他下二〕

手に取ってなでる。大事にする。万葉集1「わご大君の朝には―・でたまひ」

とり‐な・む【取り並む】

〔他下二〕

取ってならべる。万葉集16「まそかがみ―・め懸けて」

とり‐なり【取り成り】

すがた。なりふり。好色一代女1「うつくしげなる当世男の―しどけなく」

とり‐なわ【取縄・捕縄】‥ナハ

①太刀のさやにつける緒。おびとりがわ。

②罪人を捕らえてしばる縄。はやなわ。

とり‐にが・す【取り逃す】

〔他五〕

いったん捕らえたものに逃げられる。また、捕らえようとして少しのところで逃げられる。「えさに食いついた魚を―・す」「好機を―・す」

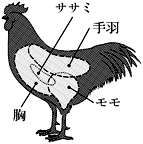

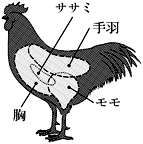

とり‐にく【鶏肉・鳥肉】

食用としてのニワトリの肉。

鶏肉

トリニダード‐トバゴ【Trinidad and Tobago】

カリブ海東部、トリニダードとトバゴの両島から成る共和国。1962年イギリスから独立。住民はアフリカ系・インド系が多い。面積5130平方キロメートル。人口128万2千(2003)。首都ポート‐オブ‐スペイン。→中央アメリカ(図)

トリニティー【Trinity】

(→)三位一体さんみいったい。

トリ‐ニトロ‐トルエン【trinitrotoluene】

トルエンをニトロ化して得る強力な爆薬。黄色針状結晶。分子式C6H2(CH3)(NO2)3 エタノールから再結晶したものは無色。茶褐薬。TNT

トリ‐ニトロ‐ベンゼン【trinitrobenzene】

ベンゼンをニトロ化して得る強力な爆薬。白色針状結晶。分子式C6H3(NO2)3 トリ‐ニトロ‐トルエン(TNT)より衝撃に強く、爆発力が大きい。TNB

トリノ【Torino】

イタリア北西部の工業都市。自動車・金属・機械工業などが発達。ローマ時代からの都市で、一時、サルデーニャ王国・イタリア王国の首都。人口88万5千(2004)。

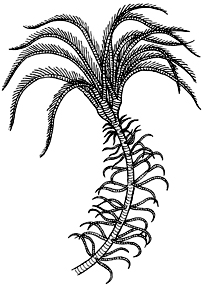

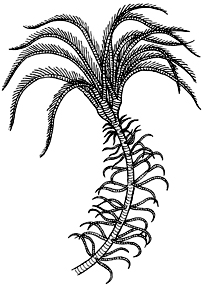

とり‐の‐あし【鳥の脚】

①ウミユリ目ウミユリ亜目の棘皮きょくひ動物の現生種。長さ約50センチメートル。全体淡黄色で、赤みを帯び、その姿が鶏の脚を思わせる。深海に産し、茎状の柄部とその下端にある根状部とで海底に立つ。→海百合。

とりのあし

トリニダード‐トバゴ【Trinidad and Tobago】

カリブ海東部、トリニダードとトバゴの両島から成る共和国。1962年イギリスから独立。住民はアフリカ系・インド系が多い。面積5130平方キロメートル。人口128万2千(2003)。首都ポート‐オブ‐スペイン。→中央アメリカ(図)

トリニティー【Trinity】

(→)三位一体さんみいったい。

トリ‐ニトロ‐トルエン【trinitrotoluene】

トルエンをニトロ化して得る強力な爆薬。黄色針状結晶。分子式C6H2(CH3)(NO2)3 エタノールから再結晶したものは無色。茶褐薬。TNT

トリ‐ニトロ‐ベンゼン【trinitrobenzene】

ベンゼンをニトロ化して得る強力な爆薬。白色針状結晶。分子式C6H3(NO2)3 トリ‐ニトロ‐トルエン(TNT)より衝撃に強く、爆発力が大きい。TNB

トリノ【Torino】

イタリア北西部の工業都市。自動車・金属・機械工業などが発達。ローマ時代からの都市で、一時、サルデーニャ王国・イタリア王国の首都。人口88万5千(2004)。

とり‐の‐あし【鳥の脚】

①ウミユリ目ウミユリ亜目の棘皮きょくひ動物の現生種。長さ約50センチメートル。全体淡黄色で、赤みを帯び、その姿が鶏の脚を思わせる。深海に産し、茎状の柄部とその下端にある根状部とで海底に立つ。→海百合。

とりのあし

トリノアシ

提供:東京動物園協会

トリノアシ

提供:東京動物園協会

②〔植〕ユイキリの異称。

とりのあし‐ぐさ【鳥足草】

〔植〕サラシナショウマの古名。本草和名「升麻、和名止利乃阿之久佐」

とり‐の‐あそび【鳥の遊び】

鳥を狩して遊ぶこと。神代紀下「―するを楽わざとす」

とり‐の‐あと【鳥の跡】

[説文解字、序](黄帝の時、蒼頡そうけつという者が鳥の足跡を見てはじめて文字を作ったという故事から)

①文字。筆跡。古今和歌集序「―久しくとどまれらば」

②手紙。ふみ。新古今和歌集恋「水の上に浮きたる―もなくおぼつかなさを思ふころかな」

③つづけずに、1字ずつ離して書いたつたない文字の形容。枕草子158「心にくき所へつかはす仰せ書などを、誰もいと―にしもなどかはあらむ」

とり‐の‐いち【酉の市】

11月の酉の日に鷲おおとり神社(大鳥神社)で行われる祭。初酉の日を一の酉といい、順次に二の酉・三の酉と呼ぶ。特に東京下谷の鷲神社の祭は名高く、縁起物の熊手などを売る露店で浅草辺までにぎわう。おとりさま。酉のまち。〈[季]冬〉

酉の市(東京・花園神社)

提供:東京都

②〔植〕ユイキリの異称。

とりのあし‐ぐさ【鳥足草】

〔植〕サラシナショウマの古名。本草和名「升麻、和名止利乃阿之久佐」

とり‐の‐あそび【鳥の遊び】

鳥を狩して遊ぶこと。神代紀下「―するを楽わざとす」

とり‐の‐あと【鳥の跡】

[説文解字、序](黄帝の時、蒼頡そうけつという者が鳥の足跡を見てはじめて文字を作ったという故事から)

①文字。筆跡。古今和歌集序「―久しくとどまれらば」

②手紙。ふみ。新古今和歌集恋「水の上に浮きたる―もなくおぼつかなさを思ふころかな」

③つづけずに、1字ずつ離して書いたつたない文字の形容。枕草子158「心にくき所へつかはす仰せ書などを、誰もいと―にしもなどかはあらむ」

とり‐の‐いち【酉の市】

11月の酉の日に鷲おおとり神社(大鳥神社)で行われる祭。初酉の日を一の酉といい、順次に二の酉・三の酉と呼ぶ。特に東京下谷の鷲神社の祭は名高く、縁起物の熊手などを売る露店で浅草辺までにぎわう。おとりさま。酉のまち。〈[季]冬〉

酉の市(東京・花園神社)

提供:東京都

酉の市

提供:NHK

とり‐の‐いわくす‐ぶね【鳥磐櫲樟船】‥イハ‥

鳥のように速く、岩のように堅固なクスノキで作った船。あまのいわくすぶね。神代紀上「次に―を生む」

とり‐の‐がく【鳥の楽】

(→)迦陵頻かりょうびんに同じ。源氏物語胡蝶「鶯のうららかなる音に―はなやかに聞きわたされて」

とりのき‐むじん【取退き無尽】

江戸時代に流行した射倖しゃこう的な無尽。当籤あたりくじで金を取った者は退会し、以後掛金を掛けないもの。

とり‐の・く【取り退く】

〔自四〕

しりぞく。後戻りする。〈日葡辞書〉

とり‐の‐くち【鳥の口】

苗代に播き残した種米で作った炒米いりごめ。田の神に供え、人も食べる習俗がある。

とり‐のけ【取除け】

とりのけること。除外。例外。夏目漱石、門「個人としての朋友は多くは求めなかつた。…坂井丈は―であつた」

とり‐の・ける【取り除ける】

〔他下一〕[文]とりの・く(下二)

①取って他へ移す。とりのぞく。「覆いを―・ける」

②よいものなどを、取り出して別にする。「子供の分を―・ける」

とり‐の‐こ【鳥の子】

①卵。鶏卵。神代紀上「渾沌まろかれたること―の如くして」

②ひな。

③「鳥の子色」「鳥の子紙」「鳥の子餅」の略。

⇒とりのこ‐いろ【鳥の子色】

⇒とりのこ‐がさね【鳥の子襲】

⇒とりのこ‐がみ【鳥の子紙】

⇒とりのこ‐もち【鳥の子餅】

とりのこ‐いろ【鳥の子色】

鶏卵の殻のような色。淡黄色。

Munsell color system: 5Y9/1.5

⇒とり‐の‐こ【鳥の子】

とりのこ‐がさね【鳥の子襲】

襲の色目。表は白の瑩みがき、裏は蘇芳すおう。または、表は白、裏は黄。

⇒とり‐の‐こ【鳥の子】

とりのこ‐がみ【鳥の子紙】

(「鳥の子色の紙」の意)和紙の一種。雁皮がんぴを主原料として漉すいた優良紙。平滑・緻密で光沢がある。中古から用いられ、福井県越前市および兵庫県西宮市名塩産出のものが有名。

⇒とり‐の‐こ【鳥の子】

とり‐のこし【取残し】

とり残すこと。また、そのもの。

とり‐のこ・す【取り残す】

〔他五〕

①全部取らずに残しておく。

②(多く受身の形で)大勢が先へ進んで、一人または一部の者をあとに残す。おきざりにする。「一人―・された」「時代に―・される」

とりのこ‐もち【鳥の子餅】

祝儀用の、卵形をした紅白の餅。鶴の子餅。

⇒とり‐の‐こ【鳥の子】

とり‐の‐した【鳥の舌】

鏃やじりの一種。その形が鳥の舌に似ているからいう。

とり‐の‐す【鳥の巣】

鳥が春の産卵期を前に作る巣。〈[季]春〉

とり‐のぞ・く【取り除く】

〔他五〕

じゃまなもの、不要なものなどを取ってなくする。のぞく。取りのける。取り去る。「妨害を―・く」「不安を―・く」

とり‐の‐そらね【鶏の空音】

古代中国で斉の孟嘗君もうしょうくんが秦を脱出したとき、その食客が鶏の鳴き声をまねて函谷関の関所の役人に夜中なのに朝と思わせ、開門させて無事にのがれたという故事。枕草子136「夜をこめて―ははかるとも世に逢坂の関はゆるさじ」→鶏鳴狗盗けいめいくとう

とり‐の‐つかさ【鳥の司】

平安時代、禁中で時刻を奏した人。鶏人けいじん。新続古今和歌集雑「このごろは―も告げたえて」

とり‐の・ぶ【取り延ぶ】

〔他下二〕

①手に取って長くさしのばす。日葡辞書「ナギナタヲトリノブル」

②物事を長びかせる。また、延期する。

③心をゆるやかにする。安心する。沙石集1「心を―・べて参詣するに」

とり‐の‐ふんだまし【鳥糞騙】

コガネグモ科のクモ。体長は雌約10ミリメートル、雄2ミリメートル。腹部は白色で両肩に褐色の斑紋がある。夜行性で草間に同心円状の円網を張る。昼間葉の裏でじっとするさまが鳥の糞に似るのでこの名がある。本州以南に分布。

とり‐のぼ・せる【取り上せる】

〔自下一〕[文]とりのぼ・す(下二)

感情がたかぶって正常な判断ができなくなる。逆上する。「人前で批判され―・せる」

とり‐の‐まい【鳥の舞】‥マヒ

雅楽「迦陵頻かりょうびん」の別称。単に「鳥」ともいう。

とり‐の‐まち【酉の待・酉の町】

酉の市いちの旧称。〈[季]冬〉

⇒酉の待の売れ残り

酉の市

提供:NHK

とり‐の‐いわくす‐ぶね【鳥磐櫲樟船】‥イハ‥

鳥のように速く、岩のように堅固なクスノキで作った船。あまのいわくすぶね。神代紀上「次に―を生む」

とり‐の‐がく【鳥の楽】

(→)迦陵頻かりょうびんに同じ。源氏物語胡蝶「鶯のうららかなる音に―はなやかに聞きわたされて」

とりのき‐むじん【取退き無尽】

江戸時代に流行した射倖しゃこう的な無尽。当籤あたりくじで金を取った者は退会し、以後掛金を掛けないもの。

とり‐の・く【取り退く】

〔自四〕

しりぞく。後戻りする。〈日葡辞書〉

とり‐の‐くち【鳥の口】

苗代に播き残した種米で作った炒米いりごめ。田の神に供え、人も食べる習俗がある。

とり‐のけ【取除け】

とりのけること。除外。例外。夏目漱石、門「個人としての朋友は多くは求めなかつた。…坂井丈は―であつた」

とり‐の・ける【取り除ける】

〔他下一〕[文]とりの・く(下二)

①取って他へ移す。とりのぞく。「覆いを―・ける」

②よいものなどを、取り出して別にする。「子供の分を―・ける」

とり‐の‐こ【鳥の子】

①卵。鶏卵。神代紀上「渾沌まろかれたること―の如くして」

②ひな。

③「鳥の子色」「鳥の子紙」「鳥の子餅」の略。

⇒とりのこ‐いろ【鳥の子色】

⇒とりのこ‐がさね【鳥の子襲】

⇒とりのこ‐がみ【鳥の子紙】

⇒とりのこ‐もち【鳥の子餅】

とりのこ‐いろ【鳥の子色】

鶏卵の殻のような色。淡黄色。

Munsell color system: 5Y9/1.5

⇒とり‐の‐こ【鳥の子】

とりのこ‐がさね【鳥の子襲】

襲の色目。表は白の瑩みがき、裏は蘇芳すおう。または、表は白、裏は黄。

⇒とり‐の‐こ【鳥の子】

とりのこ‐がみ【鳥の子紙】

(「鳥の子色の紙」の意)和紙の一種。雁皮がんぴを主原料として漉すいた優良紙。平滑・緻密で光沢がある。中古から用いられ、福井県越前市および兵庫県西宮市名塩産出のものが有名。

⇒とり‐の‐こ【鳥の子】

とり‐のこし【取残し】

とり残すこと。また、そのもの。

とり‐のこ・す【取り残す】

〔他五〕

①全部取らずに残しておく。

②(多く受身の形で)大勢が先へ進んで、一人または一部の者をあとに残す。おきざりにする。「一人―・された」「時代に―・される」

とりのこ‐もち【鳥の子餅】

祝儀用の、卵形をした紅白の餅。鶴の子餅。

⇒とり‐の‐こ【鳥の子】

とり‐の‐した【鳥の舌】

鏃やじりの一種。その形が鳥の舌に似ているからいう。

とり‐の‐す【鳥の巣】

鳥が春の産卵期を前に作る巣。〈[季]春〉

とり‐のぞ・く【取り除く】

〔他五〕

じゃまなもの、不要なものなどを取ってなくする。のぞく。取りのける。取り去る。「妨害を―・く」「不安を―・く」

とり‐の‐そらね【鶏の空音】

古代中国で斉の孟嘗君もうしょうくんが秦を脱出したとき、その食客が鶏の鳴き声をまねて函谷関の関所の役人に夜中なのに朝と思わせ、開門させて無事にのがれたという故事。枕草子136「夜をこめて―ははかるとも世に逢坂の関はゆるさじ」→鶏鳴狗盗けいめいくとう

とり‐の‐つかさ【鳥の司】

平安時代、禁中で時刻を奏した人。鶏人けいじん。新続古今和歌集雑「このごろは―も告げたえて」

とり‐の・ぶ【取り延ぶ】

〔他下二〕

①手に取って長くさしのばす。日葡辞書「ナギナタヲトリノブル」

②物事を長びかせる。また、延期する。

③心をゆるやかにする。安心する。沙石集1「心を―・べて参詣するに」

とり‐の‐ふんだまし【鳥糞騙】

コガネグモ科のクモ。体長は雌約10ミリメートル、雄2ミリメートル。腹部は白色で両肩に褐色の斑紋がある。夜行性で草間に同心円状の円網を張る。昼間葉の裏でじっとするさまが鳥の糞に似るのでこの名がある。本州以南に分布。

とり‐のぼ・せる【取り上せる】

〔自下一〕[文]とりのぼ・す(下二)

感情がたかぶって正常な判断ができなくなる。逆上する。「人前で批判され―・せる」

とり‐の‐まい【鳥の舞】‥マヒ

雅楽「迦陵頻かりょうびん」の別称。単に「鳥」ともいう。

とり‐の‐まち【酉の待・酉の町】

酉の市いちの旧称。〈[季]冬〉

⇒酉の待の売れ残り

トリニダード‐トバゴ【Trinidad and Tobago】

カリブ海東部、トリニダードとトバゴの両島から成る共和国。1962年イギリスから独立。住民はアフリカ系・インド系が多い。面積5130平方キロメートル。人口128万2千(2003)。首都ポート‐オブ‐スペイン。→中央アメリカ(図)

トリニティー【Trinity】

(→)三位一体さんみいったい。

トリ‐ニトロ‐トルエン【trinitrotoluene】

トルエンをニトロ化して得る強力な爆薬。黄色針状結晶。分子式C6H2(CH3)(NO2)3 エタノールから再結晶したものは無色。茶褐薬。TNT

トリ‐ニトロ‐ベンゼン【trinitrobenzene】

ベンゼンをニトロ化して得る強力な爆薬。白色針状結晶。分子式C6H3(NO2)3 トリ‐ニトロ‐トルエン(TNT)より衝撃に強く、爆発力が大きい。TNB

トリノ【Torino】

イタリア北西部の工業都市。自動車・金属・機械工業などが発達。ローマ時代からの都市で、一時、サルデーニャ王国・イタリア王国の首都。人口88万5千(2004)。

とり‐の‐あし【鳥の脚】

①ウミユリ目ウミユリ亜目の棘皮きょくひ動物の現生種。長さ約50センチメートル。全体淡黄色で、赤みを帯び、その姿が鶏の脚を思わせる。深海に産し、茎状の柄部とその下端にある根状部とで海底に立つ。→海百合。

とりのあし

トリニダード‐トバゴ【Trinidad and Tobago】

カリブ海東部、トリニダードとトバゴの両島から成る共和国。1962年イギリスから独立。住民はアフリカ系・インド系が多い。面積5130平方キロメートル。人口128万2千(2003)。首都ポート‐オブ‐スペイン。→中央アメリカ(図)

トリニティー【Trinity】

(→)三位一体さんみいったい。

トリ‐ニトロ‐トルエン【trinitrotoluene】

トルエンをニトロ化して得る強力な爆薬。黄色針状結晶。分子式C6H2(CH3)(NO2)3 エタノールから再結晶したものは無色。茶褐薬。TNT

トリ‐ニトロ‐ベンゼン【trinitrobenzene】

ベンゼンをニトロ化して得る強力な爆薬。白色針状結晶。分子式C6H3(NO2)3 トリ‐ニトロ‐トルエン(TNT)より衝撃に強く、爆発力が大きい。TNB

トリノ【Torino】

イタリア北西部の工業都市。自動車・金属・機械工業などが発達。ローマ時代からの都市で、一時、サルデーニャ王国・イタリア王国の首都。人口88万5千(2004)。

とり‐の‐あし【鳥の脚】

①ウミユリ目ウミユリ亜目の棘皮きょくひ動物の現生種。長さ約50センチメートル。全体淡黄色で、赤みを帯び、その姿が鶏の脚を思わせる。深海に産し、茎状の柄部とその下端にある根状部とで海底に立つ。→海百合。

とりのあし

トリノアシ

提供:東京動物園協会

トリノアシ

提供:東京動物園協会

②〔植〕ユイキリの異称。

とりのあし‐ぐさ【鳥足草】

〔植〕サラシナショウマの古名。本草和名「升麻、和名止利乃阿之久佐」

とり‐の‐あそび【鳥の遊び】

鳥を狩して遊ぶこと。神代紀下「―するを楽わざとす」

とり‐の‐あと【鳥の跡】

[説文解字、序](黄帝の時、蒼頡そうけつという者が鳥の足跡を見てはじめて文字を作ったという故事から)

①文字。筆跡。古今和歌集序「―久しくとどまれらば」

②手紙。ふみ。新古今和歌集恋「水の上に浮きたる―もなくおぼつかなさを思ふころかな」

③つづけずに、1字ずつ離して書いたつたない文字の形容。枕草子158「心にくき所へつかはす仰せ書などを、誰もいと―にしもなどかはあらむ」

とり‐の‐いち【酉の市】

11月の酉の日に鷲おおとり神社(大鳥神社)で行われる祭。初酉の日を一の酉といい、順次に二の酉・三の酉と呼ぶ。特に東京下谷の鷲神社の祭は名高く、縁起物の熊手などを売る露店で浅草辺までにぎわう。おとりさま。酉のまち。〈[季]冬〉

酉の市(東京・花園神社)

提供:東京都

②〔植〕ユイキリの異称。

とりのあし‐ぐさ【鳥足草】

〔植〕サラシナショウマの古名。本草和名「升麻、和名止利乃阿之久佐」

とり‐の‐あそび【鳥の遊び】

鳥を狩して遊ぶこと。神代紀下「―するを楽わざとす」

とり‐の‐あと【鳥の跡】

[説文解字、序](黄帝の時、蒼頡そうけつという者が鳥の足跡を見てはじめて文字を作ったという故事から)

①文字。筆跡。古今和歌集序「―久しくとどまれらば」

②手紙。ふみ。新古今和歌集恋「水の上に浮きたる―もなくおぼつかなさを思ふころかな」

③つづけずに、1字ずつ離して書いたつたない文字の形容。枕草子158「心にくき所へつかはす仰せ書などを、誰もいと―にしもなどかはあらむ」

とり‐の‐いち【酉の市】

11月の酉の日に鷲おおとり神社(大鳥神社)で行われる祭。初酉の日を一の酉といい、順次に二の酉・三の酉と呼ぶ。特に東京下谷の鷲神社の祭は名高く、縁起物の熊手などを売る露店で浅草辺までにぎわう。おとりさま。酉のまち。〈[季]冬〉

酉の市(東京・花園神社)

提供:東京都

酉の市

提供:NHK

とり‐の‐いわくす‐ぶね【鳥磐櫲樟船】‥イハ‥

鳥のように速く、岩のように堅固なクスノキで作った船。あまのいわくすぶね。神代紀上「次に―を生む」

とり‐の‐がく【鳥の楽】

(→)迦陵頻かりょうびんに同じ。源氏物語胡蝶「鶯のうららかなる音に―はなやかに聞きわたされて」

とりのき‐むじん【取退き無尽】

江戸時代に流行した射倖しゃこう的な無尽。当籤あたりくじで金を取った者は退会し、以後掛金を掛けないもの。

とり‐の・く【取り退く】

〔自四〕

しりぞく。後戻りする。〈日葡辞書〉

とり‐の‐くち【鳥の口】

苗代に播き残した種米で作った炒米いりごめ。田の神に供え、人も食べる習俗がある。

とり‐のけ【取除け】

とりのけること。除外。例外。夏目漱石、門「個人としての朋友は多くは求めなかつた。…坂井丈は―であつた」

とり‐の・ける【取り除ける】

〔他下一〕[文]とりの・く(下二)

①取って他へ移す。とりのぞく。「覆いを―・ける」

②よいものなどを、取り出して別にする。「子供の分を―・ける」

とり‐の‐こ【鳥の子】

①卵。鶏卵。神代紀上「渾沌まろかれたること―の如くして」

②ひな。

③「鳥の子色」「鳥の子紙」「鳥の子餅」の略。

⇒とりのこ‐いろ【鳥の子色】

⇒とりのこ‐がさね【鳥の子襲】

⇒とりのこ‐がみ【鳥の子紙】

⇒とりのこ‐もち【鳥の子餅】

とりのこ‐いろ【鳥の子色】

鶏卵の殻のような色。淡黄色。

Munsell color system: 5Y9/1.5

⇒とり‐の‐こ【鳥の子】

とりのこ‐がさね【鳥の子襲】

襲の色目。表は白の瑩みがき、裏は蘇芳すおう。または、表は白、裏は黄。

⇒とり‐の‐こ【鳥の子】

とりのこ‐がみ【鳥の子紙】

(「鳥の子色の紙」の意)和紙の一種。雁皮がんぴを主原料として漉すいた優良紙。平滑・緻密で光沢がある。中古から用いられ、福井県越前市および兵庫県西宮市名塩産出のものが有名。

⇒とり‐の‐こ【鳥の子】

とり‐のこし【取残し】

とり残すこと。また、そのもの。

とり‐のこ・す【取り残す】

〔他五〕

①全部取らずに残しておく。

②(多く受身の形で)大勢が先へ進んで、一人または一部の者をあとに残す。おきざりにする。「一人―・された」「時代に―・される」

とりのこ‐もち【鳥の子餅】

祝儀用の、卵形をした紅白の餅。鶴の子餅。

⇒とり‐の‐こ【鳥の子】

とり‐の‐した【鳥の舌】

鏃やじりの一種。その形が鳥の舌に似ているからいう。

とり‐の‐す【鳥の巣】

鳥が春の産卵期を前に作る巣。〈[季]春〉

とり‐のぞ・く【取り除く】

〔他五〕

じゃまなもの、不要なものなどを取ってなくする。のぞく。取りのける。取り去る。「妨害を―・く」「不安を―・く」

とり‐の‐そらね【鶏の空音】

古代中国で斉の孟嘗君もうしょうくんが秦を脱出したとき、その食客が鶏の鳴き声をまねて函谷関の関所の役人に夜中なのに朝と思わせ、開門させて無事にのがれたという故事。枕草子136「夜をこめて―ははかるとも世に逢坂の関はゆるさじ」→鶏鳴狗盗けいめいくとう

とり‐の‐つかさ【鳥の司】

平安時代、禁中で時刻を奏した人。鶏人けいじん。新続古今和歌集雑「このごろは―も告げたえて」

とり‐の・ぶ【取り延ぶ】

〔他下二〕

①手に取って長くさしのばす。日葡辞書「ナギナタヲトリノブル」

②物事を長びかせる。また、延期する。

③心をゆるやかにする。安心する。沙石集1「心を―・べて参詣するに」

とり‐の‐ふんだまし【鳥糞騙】

コガネグモ科のクモ。体長は雌約10ミリメートル、雄2ミリメートル。腹部は白色で両肩に褐色の斑紋がある。夜行性で草間に同心円状の円網を張る。昼間葉の裏でじっとするさまが鳥の糞に似るのでこの名がある。本州以南に分布。

とり‐のぼ・せる【取り上せる】

〔自下一〕[文]とりのぼ・す(下二)

感情がたかぶって正常な判断ができなくなる。逆上する。「人前で批判され―・せる」

とり‐の‐まい【鳥の舞】‥マヒ

雅楽「迦陵頻かりょうびん」の別称。単に「鳥」ともいう。

とり‐の‐まち【酉の待・酉の町】

酉の市いちの旧称。〈[季]冬〉

⇒酉の待の売れ残り

酉の市

提供:NHK

とり‐の‐いわくす‐ぶね【鳥磐櫲樟船】‥イハ‥

鳥のように速く、岩のように堅固なクスノキで作った船。あまのいわくすぶね。神代紀上「次に―を生む」

とり‐の‐がく【鳥の楽】

(→)迦陵頻かりょうびんに同じ。源氏物語胡蝶「鶯のうららかなる音に―はなやかに聞きわたされて」

とりのき‐むじん【取退き無尽】

江戸時代に流行した射倖しゃこう的な無尽。当籤あたりくじで金を取った者は退会し、以後掛金を掛けないもの。

とり‐の・く【取り退く】

〔自四〕

しりぞく。後戻りする。〈日葡辞書〉

とり‐の‐くち【鳥の口】

苗代に播き残した種米で作った炒米いりごめ。田の神に供え、人も食べる習俗がある。

とり‐のけ【取除け】

とりのけること。除外。例外。夏目漱石、門「個人としての朋友は多くは求めなかつた。…坂井丈は―であつた」

とり‐の・ける【取り除ける】

〔他下一〕[文]とりの・く(下二)

①取って他へ移す。とりのぞく。「覆いを―・ける」

②よいものなどを、取り出して別にする。「子供の分を―・ける」

とり‐の‐こ【鳥の子】

①卵。鶏卵。神代紀上「渾沌まろかれたること―の如くして」

②ひな。

③「鳥の子色」「鳥の子紙」「鳥の子餅」の略。

⇒とりのこ‐いろ【鳥の子色】

⇒とりのこ‐がさね【鳥の子襲】

⇒とりのこ‐がみ【鳥の子紙】

⇒とりのこ‐もち【鳥の子餅】

とりのこ‐いろ【鳥の子色】

鶏卵の殻のような色。淡黄色。

Munsell color system: 5Y9/1.5

⇒とり‐の‐こ【鳥の子】

とりのこ‐がさね【鳥の子襲】

襲の色目。表は白の瑩みがき、裏は蘇芳すおう。または、表は白、裏は黄。

⇒とり‐の‐こ【鳥の子】

とりのこ‐がみ【鳥の子紙】

(「鳥の子色の紙」の意)和紙の一種。雁皮がんぴを主原料として漉すいた優良紙。平滑・緻密で光沢がある。中古から用いられ、福井県越前市および兵庫県西宮市名塩産出のものが有名。

⇒とり‐の‐こ【鳥の子】

とり‐のこし【取残し】

とり残すこと。また、そのもの。

とり‐のこ・す【取り残す】

〔他五〕

①全部取らずに残しておく。

②(多く受身の形で)大勢が先へ進んで、一人または一部の者をあとに残す。おきざりにする。「一人―・された」「時代に―・される」

とりのこ‐もち【鳥の子餅】

祝儀用の、卵形をした紅白の餅。鶴の子餅。

⇒とり‐の‐こ【鳥の子】

とり‐の‐した【鳥の舌】

鏃やじりの一種。その形が鳥の舌に似ているからいう。

とり‐の‐す【鳥の巣】

鳥が春の産卵期を前に作る巣。〈[季]春〉

とり‐のぞ・く【取り除く】

〔他五〕

じゃまなもの、不要なものなどを取ってなくする。のぞく。取りのける。取り去る。「妨害を―・く」「不安を―・く」

とり‐の‐そらね【鶏の空音】

古代中国で斉の孟嘗君もうしょうくんが秦を脱出したとき、その食客が鶏の鳴き声をまねて函谷関の関所の役人に夜中なのに朝と思わせ、開門させて無事にのがれたという故事。枕草子136「夜をこめて―ははかるとも世に逢坂の関はゆるさじ」→鶏鳴狗盗けいめいくとう

とり‐の‐つかさ【鳥の司】

平安時代、禁中で時刻を奏した人。鶏人けいじん。新続古今和歌集雑「このごろは―も告げたえて」

とり‐の・ぶ【取り延ぶ】

〔他下二〕

①手に取って長くさしのばす。日葡辞書「ナギナタヲトリノブル」

②物事を長びかせる。また、延期する。

③心をゆるやかにする。安心する。沙石集1「心を―・べて参詣するに」

とり‐の‐ふんだまし【鳥糞騙】

コガネグモ科のクモ。体長は雌約10ミリメートル、雄2ミリメートル。腹部は白色で両肩に褐色の斑紋がある。夜行性で草間に同心円状の円網を張る。昼間葉の裏でじっとするさまが鳥の糞に似るのでこの名がある。本州以南に分布。

とり‐のぼ・せる【取り上せる】

〔自下一〕[文]とりのぼ・す(下二)

感情がたかぶって正常な判断ができなくなる。逆上する。「人前で批判され―・せる」

とり‐の‐まい【鳥の舞】‥マヒ

雅楽「迦陵頻かりょうびん」の別称。単に「鳥」ともいう。

とり‐の‐まち【酉の待・酉の町】

酉の市いちの旧称。〈[季]冬〉

⇒酉の待の売れ残り

広辞苑 ページ 14379 での【○鳥無き里の蝙蝠】単語。