複数辞典一括検索+![]()

![]()

○罰は目の前ばちはめのまえ🔗⭐🔉

○罰は目の前ばちはめのまえ

因果応報のめぐることの速やかなのにいう。天罰覿面てんばつてきめん。

⇒ばち【罰】

はち‐はらい【蜂払い】‥ハラヒ

物を聞き入れないでしりぞけること。(嬉遊笑覧)

は‐ちびき【葉血引】

ハチビキ科の沿岸魚。全長約60センチメートル。体は細長く側扁。南日本に分布。チビキ。アカサバ。

はち‐びたい【鉢額】‥ビタヒ

広くて突き出た額をあざけっていう語。おでこ。狂言、今参「額こそは高けれ。―で候へば」

はち‐びょう【八病】‥ビヤウ

(→)詩八病に同じ。

はち‐ひらき【鉢開き】

①鉢のつかいはじめ。醒睡笑「今日の振舞は、ただ亭主の―にて候」

②鉢開き坊主の略。

⇒はちひらき‐ぼうず【鉢開き坊主】

はちひらき‐ぼうず【鉢開き坊主】‥バウ‥

(→)鉢坊主に同じ。世間胸算用1「米の乏しき―となりて」

⇒はち‐ひらき【鉢開き】

ばち‐びん【撥鬢】

男の髪の結い方。鬢を三味線の撥先のような形に剃り込んだもの。江戸中期、町人の間に流行。浄瑠璃、夏祭浪花鑑「飛脚と思おぼしき―男」

撥鬢

⇒ばちびん‐しょうせつ【撥鬢小説】

⇒ばちびん‐やっこ【撥鬢奴】

はち‐ひんし【八品詞】

ヨーロッパ語の文法で広く用いられる次の八つの品詞。名詞・代名詞・動詞・形容詞・副詞・接続詞・前置詞・感動詞。日本でもそれに倣って品詞を八つに分ける試みが明治期になされた。

ばちびん‐しょうせつ【撥鬢小説】‥セウ‥

撥鬢奴の任侠を好んで描いたことから、村上浪六の小説の称。

⇒ばち‐びん【撥鬢】

ばちびん‐やっこ【撥鬢奴】

①(→)撥鬢に同じ。

②撥鬢に結った町奴。

⇒ばち‐びん【撥鬢】

はち‐ぶ【八分】

①10のうちの8。8割。「―通り出来た」

②杉原紙の一種。

③(「撥撫はつむ」の転か。多く「―する」の形で用いる)嫌ってのけものにすること。仲間からはずすこと。風来六部集「残口がむだがきを―せんとするにはあらず」→村八分

はち‐ぶ【八部】

〔仏〕八部衆の略。

⇒はちぶ‐しゅう【八部衆】

はち‐ぶ・く

〔自四〕

口をとがらせて不服そうにする。源氏物語若菜下「なにしに参りつらむと―・く」

はち‐ふくでん【八福田】

〔仏〕(これらに施すとよく福を生むことを、田の稲を生ずることにたとえていう)仏・聖人・和尚・阿闍梨あじゃり・僧・父・母・病人。異説もある。→福田ふくでん

はちぶ‐しゅう【八部衆】

〔仏〕(→)天竜八部衆に同じ。

⇒はち‐ぶ【八部】

はちぶん‐ぎ【八分儀】

六分儀の前身で、主に天球上の2点の角距離を測る器械。測角用の円弧は45度(360度の8分の1)。オクタント。→六分儀。

⇒はちぶんぎ‐ざ【八分儀座】

はちぶんぎ‐ざ【八分儀座】

(Octans ラテン)南天の星座。天の南極を含む。

⇒はちぶん‐ぎ【八分儀】

はちぶん‐め【八分目】

全体の8割(8分)程度。物をひかえ目にすること。「腹―」

はち‐へい【八病】

(→)詩八病しはちびょうに同じ。

はちべえ【八兵衛】‥ヱ

①ありふれた名前なので、田舎者、気のきかない者をあざけっていう称。洒落本、京伝予誌「こけな―をも明るくし」

②江戸後期、下総船橋にいた宿場女郎の異名。滑稽本、旅眼石「この駅の飯盛女を―と申し侍るは」

③(上方語)

㋐おてんば女。おませな少女。多淫な女。

㋑しのび男。密夫。

④幼児のぼんのくぼに少しだけ髪を剃り残しておくもの。ごんべえ。

⑤まるはだか。「裸の―」

⑥腹蔵なく話すこと。

⑦月経の異称。

はち‐べん【八弁】

太政官の弁官のうち、左右大弁・左右中弁・左右少弁・左右権少弁の総称。→七弁

はち‐ぼ【八墓】

平安時代以後の朝廷が尊重した、藤原鎌足の多武峰とうのみね墓など天皇の外戚の墓8カ所。天皇即位のたびに変更するので時代によって異なる。→十陵

はち‐ぼうず【鉢坊主】‥バウ‥

托鉢して歩く坊主。乞食坊主。鉢開き。西鶴織留5「天王寺に、―に衣の日借ひがしを渡世にする出家あり」

はち‐ぼく【八木】

①松・柏・桑・棗なつめ・橘・柘植つげ・楡にれ・竹の称。

②(「米」の字を分ければ「八木」となるからいう)米の異称。日葡辞書「ハチボク。即ち、コメ」

はち‐ほこり【蜂誇り】

蜂のように威張り誇ること。戴恩記「―にほこり」

はち‐まい【八枚】

⇒はちまい‐がた【八枚肩】

⇒はちまい‐きしょう【八枚起請】

はちまい‐がた【八枚肩】

人夫が駕籠かごを8人で交互にかつぐこと。八人肩。

⇒はち‐まい【八枚】

はちまい‐きしょう【八枚起請】‥シヤウ

牛王ごおうの印のある用紙8枚継ぎの起請文。起請の特に丁寧なもの。傾城禁短気「末は夫婦にならふと、―を書いて」

⇒はち‐まい【八枚】

はち‐まえ【鉢前】‥マヘ

厠かわやのそばの手水鉢ちょうずばちをおく所。樹石などを置く。

はち‐まき【鉢巻】

①頭部を布や手拭などで巻くこと。また、その巻く布。「ねじり―」「向う―」

②鎌倉時代から室町時代にかけて、武装の時、かぶとの下の烏帽子がずれないように布でその縁を巻きつけること。また、その布。結頭。源平盛衰記42「揉烏帽子引立て、薄紅梅の―し」

③土蔵の軒下で、横に1段厚く細長く土を塗った所。

④帽子のつば際を細布で巻いたもの。

⇒はちまき‐いし【鉢巻石】

はちまき‐いし【鉢巻石】

(信越地方で)石の周囲を白や黒の筋が一周しているもの。家に置くと病人が絶えないとか親を巻き殺すとかいって忌む。親縛り石。

⇒はち‐まき【鉢巻】

はち‐まん【八万】

〔仏〕八万四千の略。平家物語灌頂「―の諸天に囲繞せられ」

⇒はちまん‐じごく【八万地獄】

⇒はちまん‐しせん【八万四千】

⇒はちまん‐ならく【八万奈落】

はち‐まん【八幡】

①八幡神・八幡宮の略。

②(八幡宮に祈誓する意。本来は武士の誓言)少しもいつわりのない場合などにいう語。断じて。決して。全く。弓矢八幡。狂言、二人大名「―大名です」

⇒はちまん‐かけて【八幡掛けて】

⇒はちまん‐がね【八幡鐘】

⇒はちまん‐ぐう【八幡宮】

⇒はちまん‐ざ【八幡座】

⇒はちまん‐じん【八幡神】

⇒はちまん‐だいぼさつ【八幡大菩薩】

⇒はちまん‐たろう【八幡太郎】

⇒はちまん‐づくり【八幡造】

⇒はちまん‐どりい【八幡鳥居】

はちまん【八幡】

岐阜県郡上ぐじょう市の地名。長良川上流の、もと青山氏5万石の城下町で、美濃と飛騨を結ぶ要衝。夏の郡上踊りで知られる。

はちまん‐かけて【八幡掛けて】

誓って。八幡。

⇒はち‐まん【八幡】

はちまん‐がね【八幡鐘】

江戸深川富岡八幡宮の時の鐘。深川の岡場所で遊ぶ者にとっては別れの鐘ともなった。

⇒はち‐まん【八幡】

はちまん‐ぐう【八幡宮】

八幡神を祭神とする神社の総称。やわたのみや。

⇒はち‐まん【八幡】

はちまんぐどうくん【八幡愚童訓】

鎌倉末期の神道書。2巻。2種あり。著者未詳。石清水八幡宮の霊験記で、中世における八幡信仰の特質をよく伝える。

→文献資料[八幡愚童訓]

はちまん‐ざ【八幡座】

(八幡神の宿る所の意)兜かぶとの鉢の頂辺てへんの孔の俗称。しゅみざ。

⇒はち‐まん【八幡】

はちまん‐じごく【八万地獄】‥ヂ‥

衆生しゅじょうが有する八万四千の煩悩がなす悪業によって受ける多くの苦しみを地獄になぞらえていう語。八万奈落。

⇒はち‐まん【八万】

はちまん‐しせん【八万四千】

〔仏〕数の多いことを表す語。「―の法門」「―の煩悩」

⇒はち‐まん【八万】

はちまん‐じん【八幡神】

八幡宮の祭神。応神天皇を主座とし、弓矢・武道の神として古来広く信仰された。やわたのかみ。

⇒はち‐まん【八幡】

はちまん‐たい【八幡平】

①岩手・秋田県境北部にある火山性高原。標高1613メートル。原生林や温泉・高山植物に恵まれ、十和田八幡平国立公園の一部。

八幡沼

撮影:山梨勝弘

⇒ばちびん‐しょうせつ【撥鬢小説】

⇒ばちびん‐やっこ【撥鬢奴】

はち‐ひんし【八品詞】

ヨーロッパ語の文法で広く用いられる次の八つの品詞。名詞・代名詞・動詞・形容詞・副詞・接続詞・前置詞・感動詞。日本でもそれに倣って品詞を八つに分ける試みが明治期になされた。

ばちびん‐しょうせつ【撥鬢小説】‥セウ‥

撥鬢奴の任侠を好んで描いたことから、村上浪六の小説の称。

⇒ばち‐びん【撥鬢】

ばちびん‐やっこ【撥鬢奴】

①(→)撥鬢に同じ。

②撥鬢に結った町奴。

⇒ばち‐びん【撥鬢】

はち‐ぶ【八分】

①10のうちの8。8割。「―通り出来た」

②杉原紙の一種。

③(「撥撫はつむ」の転か。多く「―する」の形で用いる)嫌ってのけものにすること。仲間からはずすこと。風来六部集「残口がむだがきを―せんとするにはあらず」→村八分

はち‐ぶ【八部】

〔仏〕八部衆の略。

⇒はちぶ‐しゅう【八部衆】

はち‐ぶ・く

〔自四〕

口をとがらせて不服そうにする。源氏物語若菜下「なにしに参りつらむと―・く」

はち‐ふくでん【八福田】

〔仏〕(これらに施すとよく福を生むことを、田の稲を生ずることにたとえていう)仏・聖人・和尚・阿闍梨あじゃり・僧・父・母・病人。異説もある。→福田ふくでん

はちぶ‐しゅう【八部衆】

〔仏〕(→)天竜八部衆に同じ。

⇒はち‐ぶ【八部】

はちぶん‐ぎ【八分儀】

六分儀の前身で、主に天球上の2点の角距離を測る器械。測角用の円弧は45度(360度の8分の1)。オクタント。→六分儀。

⇒はちぶんぎ‐ざ【八分儀座】

はちぶんぎ‐ざ【八分儀座】

(Octans ラテン)南天の星座。天の南極を含む。

⇒はちぶん‐ぎ【八分儀】

はちぶん‐め【八分目】

全体の8割(8分)程度。物をひかえ目にすること。「腹―」

はち‐へい【八病】

(→)詩八病しはちびょうに同じ。

はちべえ【八兵衛】‥ヱ

①ありふれた名前なので、田舎者、気のきかない者をあざけっていう称。洒落本、京伝予誌「こけな―をも明るくし」

②江戸後期、下総船橋にいた宿場女郎の異名。滑稽本、旅眼石「この駅の飯盛女を―と申し侍るは」

③(上方語)

㋐おてんば女。おませな少女。多淫な女。

㋑しのび男。密夫。

④幼児のぼんのくぼに少しだけ髪を剃り残しておくもの。ごんべえ。

⑤まるはだか。「裸の―」

⑥腹蔵なく話すこと。

⑦月経の異称。

はち‐べん【八弁】

太政官の弁官のうち、左右大弁・左右中弁・左右少弁・左右権少弁の総称。→七弁

はち‐ぼ【八墓】

平安時代以後の朝廷が尊重した、藤原鎌足の多武峰とうのみね墓など天皇の外戚の墓8カ所。天皇即位のたびに変更するので時代によって異なる。→十陵

はち‐ぼうず【鉢坊主】‥バウ‥

托鉢して歩く坊主。乞食坊主。鉢開き。西鶴織留5「天王寺に、―に衣の日借ひがしを渡世にする出家あり」

はち‐ぼく【八木】

①松・柏・桑・棗なつめ・橘・柘植つげ・楡にれ・竹の称。

②(「米」の字を分ければ「八木」となるからいう)米の異称。日葡辞書「ハチボク。即ち、コメ」

はち‐ほこり【蜂誇り】

蜂のように威張り誇ること。戴恩記「―にほこり」

はち‐まい【八枚】

⇒はちまい‐がた【八枚肩】

⇒はちまい‐きしょう【八枚起請】

はちまい‐がた【八枚肩】

人夫が駕籠かごを8人で交互にかつぐこと。八人肩。

⇒はち‐まい【八枚】

はちまい‐きしょう【八枚起請】‥シヤウ

牛王ごおうの印のある用紙8枚継ぎの起請文。起請の特に丁寧なもの。傾城禁短気「末は夫婦にならふと、―を書いて」

⇒はち‐まい【八枚】

はち‐まえ【鉢前】‥マヘ

厠かわやのそばの手水鉢ちょうずばちをおく所。樹石などを置く。

はち‐まき【鉢巻】

①頭部を布や手拭などで巻くこと。また、その巻く布。「ねじり―」「向う―」

②鎌倉時代から室町時代にかけて、武装の時、かぶとの下の烏帽子がずれないように布でその縁を巻きつけること。また、その布。結頭。源平盛衰記42「揉烏帽子引立て、薄紅梅の―し」

③土蔵の軒下で、横に1段厚く細長く土を塗った所。

④帽子のつば際を細布で巻いたもの。

⇒はちまき‐いし【鉢巻石】

はちまき‐いし【鉢巻石】

(信越地方で)石の周囲を白や黒の筋が一周しているもの。家に置くと病人が絶えないとか親を巻き殺すとかいって忌む。親縛り石。

⇒はち‐まき【鉢巻】

はち‐まん【八万】

〔仏〕八万四千の略。平家物語灌頂「―の諸天に囲繞せられ」

⇒はちまん‐じごく【八万地獄】

⇒はちまん‐しせん【八万四千】

⇒はちまん‐ならく【八万奈落】

はち‐まん【八幡】

①八幡神・八幡宮の略。

②(八幡宮に祈誓する意。本来は武士の誓言)少しもいつわりのない場合などにいう語。断じて。決して。全く。弓矢八幡。狂言、二人大名「―大名です」

⇒はちまん‐かけて【八幡掛けて】

⇒はちまん‐がね【八幡鐘】

⇒はちまん‐ぐう【八幡宮】

⇒はちまん‐ざ【八幡座】

⇒はちまん‐じん【八幡神】

⇒はちまん‐だいぼさつ【八幡大菩薩】

⇒はちまん‐たろう【八幡太郎】

⇒はちまん‐づくり【八幡造】

⇒はちまん‐どりい【八幡鳥居】

はちまん【八幡】

岐阜県郡上ぐじょう市の地名。長良川上流の、もと青山氏5万石の城下町で、美濃と飛騨を結ぶ要衝。夏の郡上踊りで知られる。

はちまん‐かけて【八幡掛けて】

誓って。八幡。

⇒はち‐まん【八幡】

はちまん‐がね【八幡鐘】

江戸深川富岡八幡宮の時の鐘。深川の岡場所で遊ぶ者にとっては別れの鐘ともなった。

⇒はち‐まん【八幡】

はちまん‐ぐう【八幡宮】

八幡神を祭神とする神社の総称。やわたのみや。

⇒はち‐まん【八幡】

はちまんぐどうくん【八幡愚童訓】

鎌倉末期の神道書。2巻。2種あり。著者未詳。石清水八幡宮の霊験記で、中世における八幡信仰の特質をよく伝える。

→文献資料[八幡愚童訓]

はちまん‐ざ【八幡座】

(八幡神の宿る所の意)兜かぶとの鉢の頂辺てへんの孔の俗称。しゅみざ。

⇒はち‐まん【八幡】

はちまん‐じごく【八万地獄】‥ヂ‥

衆生しゅじょうが有する八万四千の煩悩がなす悪業によって受ける多くの苦しみを地獄になぞらえていう語。八万奈落。

⇒はち‐まん【八万】

はちまん‐しせん【八万四千】

〔仏〕数の多いことを表す語。「―の法門」「―の煩悩」

⇒はち‐まん【八万】

はちまん‐じん【八幡神】

八幡宮の祭神。応神天皇を主座とし、弓矢・武道の神として古来広く信仰された。やわたのかみ。

⇒はち‐まん【八幡】

はちまん‐たい【八幡平】

①岩手・秋田県境北部にある火山性高原。標高1613メートル。原生林や温泉・高山植物に恵まれ、十和田八幡平国立公園の一部。

八幡沼

撮影:山梨勝弘

八幡平と岩手山

提供:オフィス史朗

八幡平と岩手山

提供:オフィス史朗

②岩手県北西部の市。南部に岩手山がある。農業・観光業が基幹。人口3万1千。

はちまん‐だいぼさつ【八幡大菩薩】

八幡神に奉った称号。奈良時代末期より、神仏習合の結果起こった称。

⇒はち‐まん【八幡】

はちまん‐たろう【八幡太郎】‥ラウ

(頼義の長子で、石清水八幡で元服したことからいう)源義家の通称。

⇒はち‐まん【八幡】

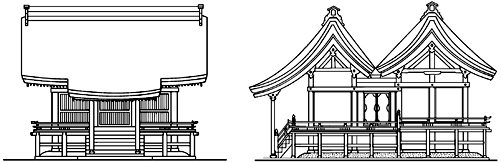

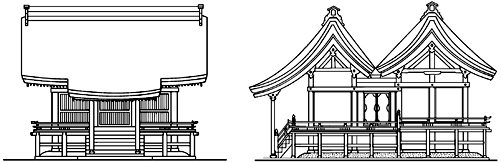

はちまん‐づくり【八幡造】

神社本殿の一形式。切妻造・平入ひらいりの社殿を二つ前後に並べ、つないだもの。宇佐八幡宮本殿の形式。

八幡造

②岩手県北西部の市。南部に岩手山がある。農業・観光業が基幹。人口3万1千。

はちまん‐だいぼさつ【八幡大菩薩】

八幡神に奉った称号。奈良時代末期より、神仏習合の結果起こった称。

⇒はち‐まん【八幡】

はちまん‐たろう【八幡太郎】‥ラウ

(頼義の長子で、石清水八幡で元服したことからいう)源義家の通称。

⇒はち‐まん【八幡】

はちまん‐づくり【八幡造】

神社本殿の一形式。切妻造・平入ひらいりの社殿を二つ前後に並べ、つないだもの。宇佐八幡宮本殿の形式。

八幡造

⇒はち‐まん【八幡】

はちまん‐どりい【八幡鳥居】‥ヰ

鳥居の一形式。垂直丸柱を用い、笠木と島木の木口を斜めに切り落としたもの。宇佐八幡宮・石清水八幡宮に見られる。宇佐鳥居。

⇒はち‐まん【八幡】

はちまん‐ならく【八万奈落】

(→)八万地獄に同じ。浄瑠璃、ひらかな盛衰記「船に過あやまちある時は―の憂目を見」

⇒はち‐まん【八万】

はちまんまつりよみやのにぎわい【八幡祭小望月賑】‥ニギハヒ

歌舞伎脚本。河竹黙阿弥作。→縮屋ちぢみや新助

はちみ‐じおう‐がん【八味地黄丸】‥ヂワウグワン

地黄・山茱萸さんしゅゆ・附子ぶしなど8味から成る漢方方剤。腎虚で、目のかすみ、腰脚の冷え・痛み、夜間頻尿などに効がある。

はち‐みつ【蜂蜜】

ミツバチが植物の花から採取し、巣に貯蔵した蜜。花によって色・風味・粘度が異なる。成分は大部分が糖分で栄養価が高く、食用・薬用。

はち‐ミリ【八ミリ】

①幅が8ミリメートルの映画フィルムや録画テープ。

②「八ミリ映画」「八ミリ‐ビデオ」の略。

⇒はちミリ‐えいが【八ミリ映画】

⇒はちミリ‐ビデオ【八ミリビデオ】

はちミリ‐えいが【八ミリ映画】‥グワ

フィルムの幅が8ミリメートルの小型映画。家庭用・趣味娯楽用。八ミリ。

⇒はち‐ミリ【八ミリ】

はちミリ‐ビデオ【八ミリビデオ】

8ミリメートル幅の磁気テープを使用する小型のビデオテープ‐レコーダー。また、それと一体化したカメラ。

⇒はち‐ミリ【八ミリ】

はちむし‐るい【鉢虫類】

刺胞動物の一綱。通常、生活史のなかで小形のポリプ型と大形の水母くらげ型との2型を経過する。水母は鉢水母とも呼ばれる。体は寒天質で、その縁辺に多数の触手が垂れる。海産。

はち‐めん【八面】

①八つのかお。

②八つの平面。

③四方および四隅。八方。

④各方面。

⇒はちめん‐たい【八面体】

⇒はちめん‐れいろう【八面玲瓏】

⇒はちめん‐ろっぴ【八面六臂】

ばち‐めん【撥面】

琵琶の胴の、撥が当たる部分。革を貼ってある。

はちめん‐たい【八面体】

8個の平面で囲まれた立体。

⇒はち‐めん【八面】

はちめん‐れいろう【八面玲瓏】

①どの方面から見ても、美しく透き通っていること。

②心中に少しのくもりもなく、わだかまりのないさま。

⇒はち‐めん【八面】

はちめん‐ろっぴ【八面六臂】‥ロク‥

八つの顔と六つのひじ。転じて、一人で数人分の手腕を発揮するたとえ。三面六臂。「―の大活躍」

⇒はち‐めん【八面】

はち‐もく【蜂目】

昆虫綱の一目。完全変態。翅は膜質で透明、飛行の際、前後翅が鉤状の突起で連なる。口器は咬み型あるいは舐め型。雌の尾部には、産卵管またはその変形した毒針がある。幼虫はうじ型。社会生活をするものも多い。世界に約13万種。膜翅類。

はち‐もの【鉢物】

①鉢に植えた草木。鉢植。

②配膳で、鉢に盛った肴さかな。

はち‐もらい【鉢貰い】‥モラヒ

托鉢たくはつして歩く僧。鉢坊主。

はち‐もんじ【八文字】

①「八」の字の形。

②遊女の道中における歩き方。内八文字と外八文字とがある。

はちもんじ‐じしょう【八文字自笑】‥セウ

江戸中期の浮世草子作者・版元。安藤氏。通称、八左衛門。作者江島其磧を迎えて、その作になる役者評判記や浮世草子などを自笑の名で出版。一時其磧と不和となったが、和解後、両人連名で多くの浮世草子を出版した。( 〜1745)

はちもんじ‐や【八文字屋】

江戸時代の京都の出版書肆しょし。主人は歴代、八左衛門を名乗る。

⇒はちもんじや‐ぼん【八文字屋本】

はちもんじや‐ぼん【八文字屋本】

八文字屋から出版された本。2代目の自笑が江島其磧らを登用したのに始まり、元禄頃から明和頃までに出版された浮世草子類や役者評判記などを総称していう。特に文学史的には浮世草子を指す。傾城けいせい物・気質かたぎ物・時代物などに分かれ、娯楽読物として名声を得た。

⇒はちもんじ‐や【八文字屋】

はち‐や【鉢屋】

近世、鉢または瓢ひさごをたたき歩いて布施ふせをうけた者。竹細工を主業とし、茶筅ちゃせん・ささらともいう。賤民視された。

は‐ぢゃ【葉茶】

(ハチャとも)葉の形を残して製した茶。抹茶に対していう。

⇒はぢゃ‐つぼ【葉茶壺】

⇒はぢゃ‐みせ【葉茶店】

⇒はぢゃ‐や【葉茶屋】

はちや‐がき【蜂屋柿】

カキの一品種。渋柿。岐阜県美濃加茂市蜂屋町の原産。果実は大きく、長楕円形で、頂部は鈍い屋根形にとがり、表面は暗橙黄色で、果肉は緻密、種子が少ない。水分が少なく、干柿の最上種とされる。

はぢゃ‐つぼ【葉茶壺】

葉茶を詰める茶入。狂言、茶壺「先づあれは―で御座る」

⇒は‐ぢゃ【葉茶】

ハチャトゥリアン【Aram Il'ich Khachaturyan】

ソ連の作曲家。グルジア生れのアルメニア人。民族音楽を素材にしたバレエ曲「ガヤネー(ガイーヌ)」などで知名。(1903〜1978)

ばち‐やま【罰山】

(→)「とし山」に同じ。

はぢゃ‐みせ【葉茶店】

葉茶を売る商店。日本永代蔵4「程なく元手でかして―を手広く」

⇒は‐ぢゃ【葉茶】

はちゃ‐めちゃ

(「破茶滅茶」は当て字)道理や常識からひどく外れているさま。めちゃくちゃ。「―な行動」「―に騒ぐ」

はぢゃ‐や【葉茶屋】

葉茶を売る家。水茶屋・料理茶屋などと区別していう。

⇒は‐ぢゃ【葉茶】

はちゅう‐るい【爬虫類】

脊椎動物の一綱。一般に陸上生活に適した体制をもち、体は鱗や甲で覆われている。四肢は短く、ヘビなどでは退化。変温性で、空気を呼吸し、卵生あるいは卵胎生。現生のムカシトカゲ・カメ・トカゲ(ヘビを含む)・ワニの各目もく約6000種のほか、中生代に栄えた恐竜など多くの化石種がある。

は‐ちょう【ハ調】‥テウ

ハ音を主音として構成された調子。→調ちょう3㋒

は‐ちょう【巴調】‥テウ

①俗歌。俗曲。

②転じて、自作の詩歌の謙譲語。

は‐ちょう【波長】‥チヤウ

①〔理〕(wave length)波動のすぐ隣り合った山と山と、または谷と谷との間のように、位相を等しくする2点間の距離。→波形。

②(1が合わないと電波交信ができないことから)話をする際の互いの心の動き。「彼とは―が合わない」

⇒はちょう‐けい【波長計】

は‐ちょう【破調】‥テウ

①調子がはずれていること。

②決まった調子やリズムを破ること。「―の俳句」

はち‐よう【八葉】‥エフ

①8枚の葉。

②8枚の紙。

③(→)八曜に同じ。

⇒はちよう‐の‐くるま【八葉の車】

⇒はちよう‐の‐はちす【八葉の蓮】

はち‐よう【八曜】‥エウ

紋所の名。円形の1星を中心に7星を配した形。→九曜紋

はちょう‐けい【波長計】‥チヤウ‥

電磁波の波長を測定する装置。周波数計。

⇒は‐ちょう【波長】

はちよう‐の‐くるま【八葉の車】‥エフ‥

網代あじろ車の一種。車の箱に八葉の紋をつけたもの。紋の大小によって大八葉車・小八葉車の別があり地位による。大臣・公卿から地下じげの諸大夫に至るまで最も広く用いられた。平家物語11「平氏のいけどりども…みな―にてぞありける」

八葉の車

⇒はち‐まん【八幡】

はちまん‐どりい【八幡鳥居】‥ヰ

鳥居の一形式。垂直丸柱を用い、笠木と島木の木口を斜めに切り落としたもの。宇佐八幡宮・石清水八幡宮に見られる。宇佐鳥居。

⇒はち‐まん【八幡】

はちまん‐ならく【八万奈落】

(→)八万地獄に同じ。浄瑠璃、ひらかな盛衰記「船に過あやまちある時は―の憂目を見」

⇒はち‐まん【八万】

はちまんまつりよみやのにぎわい【八幡祭小望月賑】‥ニギハヒ

歌舞伎脚本。河竹黙阿弥作。→縮屋ちぢみや新助

はちみ‐じおう‐がん【八味地黄丸】‥ヂワウグワン

地黄・山茱萸さんしゅゆ・附子ぶしなど8味から成る漢方方剤。腎虚で、目のかすみ、腰脚の冷え・痛み、夜間頻尿などに効がある。

はち‐みつ【蜂蜜】

ミツバチが植物の花から採取し、巣に貯蔵した蜜。花によって色・風味・粘度が異なる。成分は大部分が糖分で栄養価が高く、食用・薬用。

はち‐ミリ【八ミリ】

①幅が8ミリメートルの映画フィルムや録画テープ。

②「八ミリ映画」「八ミリ‐ビデオ」の略。

⇒はちミリ‐えいが【八ミリ映画】

⇒はちミリ‐ビデオ【八ミリビデオ】

はちミリ‐えいが【八ミリ映画】‥グワ

フィルムの幅が8ミリメートルの小型映画。家庭用・趣味娯楽用。八ミリ。

⇒はち‐ミリ【八ミリ】

はちミリ‐ビデオ【八ミリビデオ】

8ミリメートル幅の磁気テープを使用する小型のビデオテープ‐レコーダー。また、それと一体化したカメラ。

⇒はち‐ミリ【八ミリ】

はちむし‐るい【鉢虫類】

刺胞動物の一綱。通常、生活史のなかで小形のポリプ型と大形の水母くらげ型との2型を経過する。水母は鉢水母とも呼ばれる。体は寒天質で、その縁辺に多数の触手が垂れる。海産。

はち‐めん【八面】

①八つのかお。

②八つの平面。

③四方および四隅。八方。

④各方面。

⇒はちめん‐たい【八面体】

⇒はちめん‐れいろう【八面玲瓏】

⇒はちめん‐ろっぴ【八面六臂】

ばち‐めん【撥面】

琵琶の胴の、撥が当たる部分。革を貼ってある。

はちめん‐たい【八面体】

8個の平面で囲まれた立体。

⇒はち‐めん【八面】

はちめん‐れいろう【八面玲瓏】

①どの方面から見ても、美しく透き通っていること。

②心中に少しのくもりもなく、わだかまりのないさま。

⇒はち‐めん【八面】

はちめん‐ろっぴ【八面六臂】‥ロク‥

八つの顔と六つのひじ。転じて、一人で数人分の手腕を発揮するたとえ。三面六臂。「―の大活躍」

⇒はち‐めん【八面】

はち‐もく【蜂目】

昆虫綱の一目。完全変態。翅は膜質で透明、飛行の際、前後翅が鉤状の突起で連なる。口器は咬み型あるいは舐め型。雌の尾部には、産卵管またはその変形した毒針がある。幼虫はうじ型。社会生活をするものも多い。世界に約13万種。膜翅類。

はち‐もの【鉢物】

①鉢に植えた草木。鉢植。

②配膳で、鉢に盛った肴さかな。

はち‐もらい【鉢貰い】‥モラヒ

托鉢たくはつして歩く僧。鉢坊主。

はち‐もんじ【八文字】

①「八」の字の形。

②遊女の道中における歩き方。内八文字と外八文字とがある。

はちもんじ‐じしょう【八文字自笑】‥セウ

江戸中期の浮世草子作者・版元。安藤氏。通称、八左衛門。作者江島其磧を迎えて、その作になる役者評判記や浮世草子などを自笑の名で出版。一時其磧と不和となったが、和解後、両人連名で多くの浮世草子を出版した。( 〜1745)

はちもんじ‐や【八文字屋】

江戸時代の京都の出版書肆しょし。主人は歴代、八左衛門を名乗る。

⇒はちもんじや‐ぼん【八文字屋本】

はちもんじや‐ぼん【八文字屋本】

八文字屋から出版された本。2代目の自笑が江島其磧らを登用したのに始まり、元禄頃から明和頃までに出版された浮世草子類や役者評判記などを総称していう。特に文学史的には浮世草子を指す。傾城けいせい物・気質かたぎ物・時代物などに分かれ、娯楽読物として名声を得た。

⇒はちもんじ‐や【八文字屋】

はち‐や【鉢屋】

近世、鉢または瓢ひさごをたたき歩いて布施ふせをうけた者。竹細工を主業とし、茶筅ちゃせん・ささらともいう。賤民視された。

は‐ぢゃ【葉茶】

(ハチャとも)葉の形を残して製した茶。抹茶に対していう。

⇒はぢゃ‐つぼ【葉茶壺】

⇒はぢゃ‐みせ【葉茶店】

⇒はぢゃ‐や【葉茶屋】

はちや‐がき【蜂屋柿】

カキの一品種。渋柿。岐阜県美濃加茂市蜂屋町の原産。果実は大きく、長楕円形で、頂部は鈍い屋根形にとがり、表面は暗橙黄色で、果肉は緻密、種子が少ない。水分が少なく、干柿の最上種とされる。

はぢゃ‐つぼ【葉茶壺】

葉茶を詰める茶入。狂言、茶壺「先づあれは―で御座る」

⇒は‐ぢゃ【葉茶】

ハチャトゥリアン【Aram Il'ich Khachaturyan】

ソ連の作曲家。グルジア生れのアルメニア人。民族音楽を素材にしたバレエ曲「ガヤネー(ガイーヌ)」などで知名。(1903〜1978)

ばち‐やま【罰山】

(→)「とし山」に同じ。

はぢゃ‐みせ【葉茶店】

葉茶を売る商店。日本永代蔵4「程なく元手でかして―を手広く」

⇒は‐ぢゃ【葉茶】

はちゃ‐めちゃ

(「破茶滅茶」は当て字)道理や常識からひどく外れているさま。めちゃくちゃ。「―な行動」「―に騒ぐ」

はぢゃ‐や【葉茶屋】

葉茶を売る家。水茶屋・料理茶屋などと区別していう。

⇒は‐ぢゃ【葉茶】

はちゅう‐るい【爬虫類】

脊椎動物の一綱。一般に陸上生活に適した体制をもち、体は鱗や甲で覆われている。四肢は短く、ヘビなどでは退化。変温性で、空気を呼吸し、卵生あるいは卵胎生。現生のムカシトカゲ・カメ・トカゲ(ヘビを含む)・ワニの各目もく約6000種のほか、中生代に栄えた恐竜など多くの化石種がある。

は‐ちょう【ハ調】‥テウ

ハ音を主音として構成された調子。→調ちょう3㋒

は‐ちょう【巴調】‥テウ

①俗歌。俗曲。

②転じて、自作の詩歌の謙譲語。

は‐ちょう【波長】‥チヤウ

①〔理〕(wave length)波動のすぐ隣り合った山と山と、または谷と谷との間のように、位相を等しくする2点間の距離。→波形。

②(1が合わないと電波交信ができないことから)話をする際の互いの心の動き。「彼とは―が合わない」

⇒はちょう‐けい【波長計】

は‐ちょう【破調】‥テウ

①調子がはずれていること。

②決まった調子やリズムを破ること。「―の俳句」

はち‐よう【八葉】‥エフ

①8枚の葉。

②8枚の紙。

③(→)八曜に同じ。

⇒はちよう‐の‐くるま【八葉の車】

⇒はちよう‐の‐はちす【八葉の蓮】

はち‐よう【八曜】‥エウ

紋所の名。円形の1星を中心に7星を配した形。→九曜紋

はちょう‐けい【波長計】‥チヤウ‥

電磁波の波長を測定する装置。周波数計。

⇒は‐ちょう【波長】

はちよう‐の‐くるま【八葉の車】‥エフ‥

網代あじろ車の一種。車の箱に八葉の紋をつけたもの。紋の大小によって大八葉車・小八葉車の別があり地位による。大臣・公卿から地下じげの諸大夫に至るまで最も広く用いられた。平家物語11「平氏のいけどりども…みな―にてぞありける」

八葉の車

⇒はち‐よう【八葉】

はちよう‐の‐はちす【八葉の蓮】‥エフ‥

8枚の花弁のある蓮の花。極楽浄土のもの。八葉の蓮華れんげ。

⇒はち‐よう【八葉】

ぱちり

①小さくて堅いものが1回打ち当たる音。「―と碁石を置く」

②カメラのシャッターを押すさま。「―と写真をとる」

はちり‐はん【八里半】

焼芋の異称。栗(九里)に近い美味の意。焼芋屋の看板に用いる。→十三里

はち‐りゅう【八竜】

①八大竜王。

②源氏相伝の鎧よろい八領の一つ。

③八竜日の略。

⇒はちりゅう‐にち【八竜日】

はちりゅう‐にち【八竜日】

春の甲子きのえねと乙亥きのといの日。陰陽道おんようどうで、百事に凶という。

⇒はち‐りゅう【八竜】

はちりょう‐きょう【八稜鏡】‥キヤウ

唐鏡の一種。八花鏡のあと出現。周縁が稜を有する8弁の花のような形になっているもの。

八稜鏡

⇒はち‐よう【八葉】

はちよう‐の‐はちす【八葉の蓮】‥エフ‥

8枚の花弁のある蓮の花。極楽浄土のもの。八葉の蓮華れんげ。

⇒はち‐よう【八葉】

ぱちり

①小さくて堅いものが1回打ち当たる音。「―と碁石を置く」

②カメラのシャッターを押すさま。「―と写真をとる」

はちり‐はん【八里半】

焼芋の異称。栗(九里)に近い美味の意。焼芋屋の看板に用いる。→十三里

はち‐りゅう【八竜】

①八大竜王。

②源氏相伝の鎧よろい八領の一つ。

③八竜日の略。

⇒はちりゅう‐にち【八竜日】

はちりゅう‐にち【八竜日】

春の甲子きのえねと乙亥きのといの日。陰陽道おんようどうで、百事に凶という。

⇒はち‐りゅう【八竜】

はちりょう‐きょう【八稜鏡】‥キヤウ

唐鏡の一種。八花鏡のあと出現。周縁が稜を有する8弁の花のような形になっているもの。

八稜鏡

ばち‐る【撥鏤】

象牙彫刻の一技法。紅・緑・青などに染めた象牙に毛彫りで白い文様をあらわすもの。中国唐代に行われ、奈良時代に日本に伝わり、正倉院にその遺例がある。はね彫り。

バチルス【Bazillus ドイツ】

①桿菌かんきん。

②ある事物につきまとって、その利を奪い、または害するもの。

はち‐ろう【蜂蝋】‥ラフ

(→)蜜蝋に同じ。

はちろう‐がた【八郎潟】‥ラウ‥

秋田県西部、男鹿半島の頸部にある潟湖せきこ。かつては日本第2の湖であったが、1957年以来、潟の8割が干拓される。調整池として残るのは面積27.7平方キロメートル。琴ノ湖。→大潟おおがた

はちろ‐ぐん【八路軍】

日中戦争期に華北で活動した中国共産党軍。国共合作成立に伴い、1937年8月華北にあった軍が国民革命軍第八路軍と改称、華中の新四軍とともに抗日戦の最前線で戦った。47年人民解放軍と改称。

はち‐われ【鉢割れ】

犬・猫の斑毛が顔の真中で左右に分かれ、鼻筋の白く通ったもの。飼うことを忌む地方が多い。

はちわん‐るい【八腕類】

軟体動物のタコ目のこと。腕を4対もつことによる。八腕形目。→たこ

ばち‐る【撥鏤】

象牙彫刻の一技法。紅・緑・青などに染めた象牙に毛彫りで白い文様をあらわすもの。中国唐代に行われ、奈良時代に日本に伝わり、正倉院にその遺例がある。はね彫り。

バチルス【Bazillus ドイツ】

①桿菌かんきん。

②ある事物につきまとって、その利を奪い、または害するもの。

はち‐ろう【蜂蝋】‥ラフ

(→)蜜蝋に同じ。

はちろう‐がた【八郎潟】‥ラウ‥

秋田県西部、男鹿半島の頸部にある潟湖せきこ。かつては日本第2の湖であったが、1957年以来、潟の8割が干拓される。調整池として残るのは面積27.7平方キロメートル。琴ノ湖。→大潟おおがた

はちろ‐ぐん【八路軍】

日中戦争期に華北で活動した中国共産党軍。国共合作成立に伴い、1937年8月華北にあった軍が国民革命軍第八路軍と改称、華中の新四軍とともに抗日戦の最前線で戦った。47年人民解放軍と改称。

はち‐われ【鉢割れ】

犬・猫の斑毛が顔の真中で左右に分かれ、鼻筋の白く通ったもの。飼うことを忌む地方が多い。

はちわん‐るい【八腕類】

軟体動物のタコ目のこと。腕を4対もつことによる。八腕形目。→たこ

⇒ばちびん‐しょうせつ【撥鬢小説】

⇒ばちびん‐やっこ【撥鬢奴】

はち‐ひんし【八品詞】

ヨーロッパ語の文法で広く用いられる次の八つの品詞。名詞・代名詞・動詞・形容詞・副詞・接続詞・前置詞・感動詞。日本でもそれに倣って品詞を八つに分ける試みが明治期になされた。

ばちびん‐しょうせつ【撥鬢小説】‥セウ‥

撥鬢奴の任侠を好んで描いたことから、村上浪六の小説の称。

⇒ばち‐びん【撥鬢】

ばちびん‐やっこ【撥鬢奴】

①(→)撥鬢に同じ。

②撥鬢に結った町奴。

⇒ばち‐びん【撥鬢】

はち‐ぶ【八分】

①10のうちの8。8割。「―通り出来た」

②杉原紙の一種。

③(「撥撫はつむ」の転か。多く「―する」の形で用いる)嫌ってのけものにすること。仲間からはずすこと。風来六部集「残口がむだがきを―せんとするにはあらず」→村八分

はち‐ぶ【八部】

〔仏〕八部衆の略。

⇒はちぶ‐しゅう【八部衆】

はち‐ぶ・く

〔自四〕

口をとがらせて不服そうにする。源氏物語若菜下「なにしに参りつらむと―・く」

はち‐ふくでん【八福田】

〔仏〕(これらに施すとよく福を生むことを、田の稲を生ずることにたとえていう)仏・聖人・和尚・阿闍梨あじゃり・僧・父・母・病人。異説もある。→福田ふくでん

はちぶ‐しゅう【八部衆】

〔仏〕(→)天竜八部衆に同じ。

⇒はち‐ぶ【八部】

はちぶん‐ぎ【八分儀】

六分儀の前身で、主に天球上の2点の角距離を測る器械。測角用の円弧は45度(360度の8分の1)。オクタント。→六分儀。

⇒はちぶんぎ‐ざ【八分儀座】

はちぶんぎ‐ざ【八分儀座】

(Octans ラテン)南天の星座。天の南極を含む。

⇒はちぶん‐ぎ【八分儀】

はちぶん‐め【八分目】

全体の8割(8分)程度。物をひかえ目にすること。「腹―」

はち‐へい【八病】

(→)詩八病しはちびょうに同じ。

はちべえ【八兵衛】‥ヱ

①ありふれた名前なので、田舎者、気のきかない者をあざけっていう称。洒落本、京伝予誌「こけな―をも明るくし」

②江戸後期、下総船橋にいた宿場女郎の異名。滑稽本、旅眼石「この駅の飯盛女を―と申し侍るは」

③(上方語)

㋐おてんば女。おませな少女。多淫な女。

㋑しのび男。密夫。

④幼児のぼんのくぼに少しだけ髪を剃り残しておくもの。ごんべえ。

⑤まるはだか。「裸の―」

⑥腹蔵なく話すこと。

⑦月経の異称。

はち‐べん【八弁】

太政官の弁官のうち、左右大弁・左右中弁・左右少弁・左右権少弁の総称。→七弁

はち‐ぼ【八墓】

平安時代以後の朝廷が尊重した、藤原鎌足の多武峰とうのみね墓など天皇の外戚の墓8カ所。天皇即位のたびに変更するので時代によって異なる。→十陵

はち‐ぼうず【鉢坊主】‥バウ‥

托鉢して歩く坊主。乞食坊主。鉢開き。西鶴織留5「天王寺に、―に衣の日借ひがしを渡世にする出家あり」

はち‐ぼく【八木】

①松・柏・桑・棗なつめ・橘・柘植つげ・楡にれ・竹の称。

②(「米」の字を分ければ「八木」となるからいう)米の異称。日葡辞書「ハチボク。即ち、コメ」

はち‐ほこり【蜂誇り】

蜂のように威張り誇ること。戴恩記「―にほこり」

はち‐まい【八枚】

⇒はちまい‐がた【八枚肩】

⇒はちまい‐きしょう【八枚起請】

はちまい‐がた【八枚肩】

人夫が駕籠かごを8人で交互にかつぐこと。八人肩。

⇒はち‐まい【八枚】

はちまい‐きしょう【八枚起請】‥シヤウ

牛王ごおうの印のある用紙8枚継ぎの起請文。起請の特に丁寧なもの。傾城禁短気「末は夫婦にならふと、―を書いて」

⇒はち‐まい【八枚】

はち‐まえ【鉢前】‥マヘ

厠かわやのそばの手水鉢ちょうずばちをおく所。樹石などを置く。

はち‐まき【鉢巻】

①頭部を布や手拭などで巻くこと。また、その巻く布。「ねじり―」「向う―」

②鎌倉時代から室町時代にかけて、武装の時、かぶとの下の烏帽子がずれないように布でその縁を巻きつけること。また、その布。結頭。源平盛衰記42「揉烏帽子引立て、薄紅梅の―し」

③土蔵の軒下で、横に1段厚く細長く土を塗った所。

④帽子のつば際を細布で巻いたもの。

⇒はちまき‐いし【鉢巻石】

はちまき‐いし【鉢巻石】

(信越地方で)石の周囲を白や黒の筋が一周しているもの。家に置くと病人が絶えないとか親を巻き殺すとかいって忌む。親縛り石。

⇒はち‐まき【鉢巻】

はち‐まん【八万】

〔仏〕八万四千の略。平家物語灌頂「―の諸天に囲繞せられ」

⇒はちまん‐じごく【八万地獄】

⇒はちまん‐しせん【八万四千】

⇒はちまん‐ならく【八万奈落】

はち‐まん【八幡】

①八幡神・八幡宮の略。

②(八幡宮に祈誓する意。本来は武士の誓言)少しもいつわりのない場合などにいう語。断じて。決して。全く。弓矢八幡。狂言、二人大名「―大名です」

⇒はちまん‐かけて【八幡掛けて】

⇒はちまん‐がね【八幡鐘】

⇒はちまん‐ぐう【八幡宮】

⇒はちまん‐ざ【八幡座】

⇒はちまん‐じん【八幡神】

⇒はちまん‐だいぼさつ【八幡大菩薩】

⇒はちまん‐たろう【八幡太郎】

⇒はちまん‐づくり【八幡造】

⇒はちまん‐どりい【八幡鳥居】

はちまん【八幡】

岐阜県郡上ぐじょう市の地名。長良川上流の、もと青山氏5万石の城下町で、美濃と飛騨を結ぶ要衝。夏の郡上踊りで知られる。

はちまん‐かけて【八幡掛けて】

誓って。八幡。

⇒はち‐まん【八幡】

はちまん‐がね【八幡鐘】

江戸深川富岡八幡宮の時の鐘。深川の岡場所で遊ぶ者にとっては別れの鐘ともなった。

⇒はち‐まん【八幡】

はちまん‐ぐう【八幡宮】

八幡神を祭神とする神社の総称。やわたのみや。

⇒はち‐まん【八幡】

はちまんぐどうくん【八幡愚童訓】

鎌倉末期の神道書。2巻。2種あり。著者未詳。石清水八幡宮の霊験記で、中世における八幡信仰の特質をよく伝える。

→文献資料[八幡愚童訓]

はちまん‐ざ【八幡座】

(八幡神の宿る所の意)兜かぶとの鉢の頂辺てへんの孔の俗称。しゅみざ。

⇒はち‐まん【八幡】

はちまん‐じごく【八万地獄】‥ヂ‥

衆生しゅじょうが有する八万四千の煩悩がなす悪業によって受ける多くの苦しみを地獄になぞらえていう語。八万奈落。

⇒はち‐まん【八万】

はちまん‐しせん【八万四千】

〔仏〕数の多いことを表す語。「―の法門」「―の煩悩」

⇒はち‐まん【八万】

はちまん‐じん【八幡神】

八幡宮の祭神。応神天皇を主座とし、弓矢・武道の神として古来広く信仰された。やわたのかみ。

⇒はち‐まん【八幡】

はちまん‐たい【八幡平】

①岩手・秋田県境北部にある火山性高原。標高1613メートル。原生林や温泉・高山植物に恵まれ、十和田八幡平国立公園の一部。

八幡沼

撮影:山梨勝弘

⇒ばちびん‐しょうせつ【撥鬢小説】

⇒ばちびん‐やっこ【撥鬢奴】

はち‐ひんし【八品詞】

ヨーロッパ語の文法で広く用いられる次の八つの品詞。名詞・代名詞・動詞・形容詞・副詞・接続詞・前置詞・感動詞。日本でもそれに倣って品詞を八つに分ける試みが明治期になされた。

ばちびん‐しょうせつ【撥鬢小説】‥セウ‥

撥鬢奴の任侠を好んで描いたことから、村上浪六の小説の称。

⇒ばち‐びん【撥鬢】

ばちびん‐やっこ【撥鬢奴】

①(→)撥鬢に同じ。

②撥鬢に結った町奴。

⇒ばち‐びん【撥鬢】

はち‐ぶ【八分】

①10のうちの8。8割。「―通り出来た」

②杉原紙の一種。

③(「撥撫はつむ」の転か。多く「―する」の形で用いる)嫌ってのけものにすること。仲間からはずすこと。風来六部集「残口がむだがきを―せんとするにはあらず」→村八分

はち‐ぶ【八部】

〔仏〕八部衆の略。

⇒はちぶ‐しゅう【八部衆】

はち‐ぶ・く

〔自四〕

口をとがらせて不服そうにする。源氏物語若菜下「なにしに参りつらむと―・く」

はち‐ふくでん【八福田】

〔仏〕(これらに施すとよく福を生むことを、田の稲を生ずることにたとえていう)仏・聖人・和尚・阿闍梨あじゃり・僧・父・母・病人。異説もある。→福田ふくでん

はちぶ‐しゅう【八部衆】

〔仏〕(→)天竜八部衆に同じ。

⇒はち‐ぶ【八部】

はちぶん‐ぎ【八分儀】

六分儀の前身で、主に天球上の2点の角距離を測る器械。測角用の円弧は45度(360度の8分の1)。オクタント。→六分儀。

⇒はちぶんぎ‐ざ【八分儀座】

はちぶんぎ‐ざ【八分儀座】

(Octans ラテン)南天の星座。天の南極を含む。

⇒はちぶん‐ぎ【八分儀】

はちぶん‐め【八分目】

全体の8割(8分)程度。物をひかえ目にすること。「腹―」

はち‐へい【八病】

(→)詩八病しはちびょうに同じ。

はちべえ【八兵衛】‥ヱ

①ありふれた名前なので、田舎者、気のきかない者をあざけっていう称。洒落本、京伝予誌「こけな―をも明るくし」

②江戸後期、下総船橋にいた宿場女郎の異名。滑稽本、旅眼石「この駅の飯盛女を―と申し侍るは」

③(上方語)

㋐おてんば女。おませな少女。多淫な女。

㋑しのび男。密夫。

④幼児のぼんのくぼに少しだけ髪を剃り残しておくもの。ごんべえ。

⑤まるはだか。「裸の―」

⑥腹蔵なく話すこと。

⑦月経の異称。

はち‐べん【八弁】

太政官の弁官のうち、左右大弁・左右中弁・左右少弁・左右権少弁の総称。→七弁

はち‐ぼ【八墓】

平安時代以後の朝廷が尊重した、藤原鎌足の多武峰とうのみね墓など天皇の外戚の墓8カ所。天皇即位のたびに変更するので時代によって異なる。→十陵

はち‐ぼうず【鉢坊主】‥バウ‥

托鉢して歩く坊主。乞食坊主。鉢開き。西鶴織留5「天王寺に、―に衣の日借ひがしを渡世にする出家あり」

はち‐ぼく【八木】

①松・柏・桑・棗なつめ・橘・柘植つげ・楡にれ・竹の称。

②(「米」の字を分ければ「八木」となるからいう)米の異称。日葡辞書「ハチボク。即ち、コメ」

はち‐ほこり【蜂誇り】

蜂のように威張り誇ること。戴恩記「―にほこり」

はち‐まい【八枚】

⇒はちまい‐がた【八枚肩】

⇒はちまい‐きしょう【八枚起請】

はちまい‐がた【八枚肩】

人夫が駕籠かごを8人で交互にかつぐこと。八人肩。

⇒はち‐まい【八枚】

はちまい‐きしょう【八枚起請】‥シヤウ

牛王ごおうの印のある用紙8枚継ぎの起請文。起請の特に丁寧なもの。傾城禁短気「末は夫婦にならふと、―を書いて」

⇒はち‐まい【八枚】

はち‐まえ【鉢前】‥マヘ

厠かわやのそばの手水鉢ちょうずばちをおく所。樹石などを置く。

はち‐まき【鉢巻】

①頭部を布や手拭などで巻くこと。また、その巻く布。「ねじり―」「向う―」

②鎌倉時代から室町時代にかけて、武装の時、かぶとの下の烏帽子がずれないように布でその縁を巻きつけること。また、その布。結頭。源平盛衰記42「揉烏帽子引立て、薄紅梅の―し」

③土蔵の軒下で、横に1段厚く細長く土を塗った所。

④帽子のつば際を細布で巻いたもの。

⇒はちまき‐いし【鉢巻石】

はちまき‐いし【鉢巻石】

(信越地方で)石の周囲を白や黒の筋が一周しているもの。家に置くと病人が絶えないとか親を巻き殺すとかいって忌む。親縛り石。

⇒はち‐まき【鉢巻】

はち‐まん【八万】

〔仏〕八万四千の略。平家物語灌頂「―の諸天に囲繞せられ」

⇒はちまん‐じごく【八万地獄】

⇒はちまん‐しせん【八万四千】

⇒はちまん‐ならく【八万奈落】

はち‐まん【八幡】

①八幡神・八幡宮の略。

②(八幡宮に祈誓する意。本来は武士の誓言)少しもいつわりのない場合などにいう語。断じて。決して。全く。弓矢八幡。狂言、二人大名「―大名です」

⇒はちまん‐かけて【八幡掛けて】

⇒はちまん‐がね【八幡鐘】

⇒はちまん‐ぐう【八幡宮】

⇒はちまん‐ざ【八幡座】

⇒はちまん‐じん【八幡神】

⇒はちまん‐だいぼさつ【八幡大菩薩】

⇒はちまん‐たろう【八幡太郎】

⇒はちまん‐づくり【八幡造】

⇒はちまん‐どりい【八幡鳥居】

はちまん【八幡】

岐阜県郡上ぐじょう市の地名。長良川上流の、もと青山氏5万石の城下町で、美濃と飛騨を結ぶ要衝。夏の郡上踊りで知られる。

はちまん‐かけて【八幡掛けて】

誓って。八幡。

⇒はち‐まん【八幡】

はちまん‐がね【八幡鐘】

江戸深川富岡八幡宮の時の鐘。深川の岡場所で遊ぶ者にとっては別れの鐘ともなった。

⇒はち‐まん【八幡】

はちまん‐ぐう【八幡宮】

八幡神を祭神とする神社の総称。やわたのみや。

⇒はち‐まん【八幡】

はちまんぐどうくん【八幡愚童訓】

鎌倉末期の神道書。2巻。2種あり。著者未詳。石清水八幡宮の霊験記で、中世における八幡信仰の特質をよく伝える。

→文献資料[八幡愚童訓]

はちまん‐ざ【八幡座】

(八幡神の宿る所の意)兜かぶとの鉢の頂辺てへんの孔の俗称。しゅみざ。

⇒はち‐まん【八幡】

はちまん‐じごく【八万地獄】‥ヂ‥

衆生しゅじょうが有する八万四千の煩悩がなす悪業によって受ける多くの苦しみを地獄になぞらえていう語。八万奈落。

⇒はち‐まん【八万】

はちまん‐しせん【八万四千】

〔仏〕数の多いことを表す語。「―の法門」「―の煩悩」

⇒はち‐まん【八万】

はちまん‐じん【八幡神】

八幡宮の祭神。応神天皇を主座とし、弓矢・武道の神として古来広く信仰された。やわたのかみ。

⇒はち‐まん【八幡】

はちまん‐たい【八幡平】

①岩手・秋田県境北部にある火山性高原。標高1613メートル。原生林や温泉・高山植物に恵まれ、十和田八幡平国立公園の一部。

八幡沼

撮影:山梨勝弘

八幡平と岩手山

提供:オフィス史朗

八幡平と岩手山

提供:オフィス史朗

②岩手県北西部の市。南部に岩手山がある。農業・観光業が基幹。人口3万1千。

はちまん‐だいぼさつ【八幡大菩薩】

八幡神に奉った称号。奈良時代末期より、神仏習合の結果起こった称。

⇒はち‐まん【八幡】

はちまん‐たろう【八幡太郎】‥ラウ

(頼義の長子で、石清水八幡で元服したことからいう)源義家の通称。

⇒はち‐まん【八幡】

はちまん‐づくり【八幡造】

神社本殿の一形式。切妻造・平入ひらいりの社殿を二つ前後に並べ、つないだもの。宇佐八幡宮本殿の形式。

八幡造

②岩手県北西部の市。南部に岩手山がある。農業・観光業が基幹。人口3万1千。

はちまん‐だいぼさつ【八幡大菩薩】

八幡神に奉った称号。奈良時代末期より、神仏習合の結果起こった称。

⇒はち‐まん【八幡】

はちまん‐たろう【八幡太郎】‥ラウ

(頼義の長子で、石清水八幡で元服したことからいう)源義家の通称。

⇒はち‐まん【八幡】

はちまん‐づくり【八幡造】

神社本殿の一形式。切妻造・平入ひらいりの社殿を二つ前後に並べ、つないだもの。宇佐八幡宮本殿の形式。

八幡造

⇒はち‐まん【八幡】

はちまん‐どりい【八幡鳥居】‥ヰ

鳥居の一形式。垂直丸柱を用い、笠木と島木の木口を斜めに切り落としたもの。宇佐八幡宮・石清水八幡宮に見られる。宇佐鳥居。

⇒はち‐まん【八幡】

はちまん‐ならく【八万奈落】

(→)八万地獄に同じ。浄瑠璃、ひらかな盛衰記「船に過あやまちある時は―の憂目を見」

⇒はち‐まん【八万】

はちまんまつりよみやのにぎわい【八幡祭小望月賑】‥ニギハヒ

歌舞伎脚本。河竹黙阿弥作。→縮屋ちぢみや新助

はちみ‐じおう‐がん【八味地黄丸】‥ヂワウグワン

地黄・山茱萸さんしゅゆ・附子ぶしなど8味から成る漢方方剤。腎虚で、目のかすみ、腰脚の冷え・痛み、夜間頻尿などに効がある。

はち‐みつ【蜂蜜】

ミツバチが植物の花から採取し、巣に貯蔵した蜜。花によって色・風味・粘度が異なる。成分は大部分が糖分で栄養価が高く、食用・薬用。

はち‐ミリ【八ミリ】

①幅が8ミリメートルの映画フィルムや録画テープ。

②「八ミリ映画」「八ミリ‐ビデオ」の略。

⇒はちミリ‐えいが【八ミリ映画】

⇒はちミリ‐ビデオ【八ミリビデオ】

はちミリ‐えいが【八ミリ映画】‥グワ

フィルムの幅が8ミリメートルの小型映画。家庭用・趣味娯楽用。八ミリ。

⇒はち‐ミリ【八ミリ】

はちミリ‐ビデオ【八ミリビデオ】

8ミリメートル幅の磁気テープを使用する小型のビデオテープ‐レコーダー。また、それと一体化したカメラ。

⇒はち‐ミリ【八ミリ】

はちむし‐るい【鉢虫類】

刺胞動物の一綱。通常、生活史のなかで小形のポリプ型と大形の水母くらげ型との2型を経過する。水母は鉢水母とも呼ばれる。体は寒天質で、その縁辺に多数の触手が垂れる。海産。

はち‐めん【八面】

①八つのかお。

②八つの平面。

③四方および四隅。八方。

④各方面。

⇒はちめん‐たい【八面体】

⇒はちめん‐れいろう【八面玲瓏】

⇒はちめん‐ろっぴ【八面六臂】

ばち‐めん【撥面】

琵琶の胴の、撥が当たる部分。革を貼ってある。

はちめん‐たい【八面体】

8個の平面で囲まれた立体。

⇒はち‐めん【八面】

はちめん‐れいろう【八面玲瓏】

①どの方面から見ても、美しく透き通っていること。

②心中に少しのくもりもなく、わだかまりのないさま。

⇒はち‐めん【八面】

はちめん‐ろっぴ【八面六臂】‥ロク‥

八つの顔と六つのひじ。転じて、一人で数人分の手腕を発揮するたとえ。三面六臂。「―の大活躍」

⇒はち‐めん【八面】

はち‐もく【蜂目】

昆虫綱の一目。完全変態。翅は膜質で透明、飛行の際、前後翅が鉤状の突起で連なる。口器は咬み型あるいは舐め型。雌の尾部には、産卵管またはその変形した毒針がある。幼虫はうじ型。社会生活をするものも多い。世界に約13万種。膜翅類。

はち‐もの【鉢物】

①鉢に植えた草木。鉢植。

②配膳で、鉢に盛った肴さかな。

はち‐もらい【鉢貰い】‥モラヒ

托鉢たくはつして歩く僧。鉢坊主。

はち‐もんじ【八文字】

①「八」の字の形。

②遊女の道中における歩き方。内八文字と外八文字とがある。

はちもんじ‐じしょう【八文字自笑】‥セウ

江戸中期の浮世草子作者・版元。安藤氏。通称、八左衛門。作者江島其磧を迎えて、その作になる役者評判記や浮世草子などを自笑の名で出版。一時其磧と不和となったが、和解後、両人連名で多くの浮世草子を出版した。( 〜1745)

はちもんじ‐や【八文字屋】

江戸時代の京都の出版書肆しょし。主人は歴代、八左衛門を名乗る。

⇒はちもんじや‐ぼん【八文字屋本】

はちもんじや‐ぼん【八文字屋本】

八文字屋から出版された本。2代目の自笑が江島其磧らを登用したのに始まり、元禄頃から明和頃までに出版された浮世草子類や役者評判記などを総称していう。特に文学史的には浮世草子を指す。傾城けいせい物・気質かたぎ物・時代物などに分かれ、娯楽読物として名声を得た。

⇒はちもんじ‐や【八文字屋】

はち‐や【鉢屋】

近世、鉢または瓢ひさごをたたき歩いて布施ふせをうけた者。竹細工を主業とし、茶筅ちゃせん・ささらともいう。賤民視された。

は‐ぢゃ【葉茶】

(ハチャとも)葉の形を残して製した茶。抹茶に対していう。

⇒はぢゃ‐つぼ【葉茶壺】

⇒はぢゃ‐みせ【葉茶店】

⇒はぢゃ‐や【葉茶屋】

はちや‐がき【蜂屋柿】

カキの一品種。渋柿。岐阜県美濃加茂市蜂屋町の原産。果実は大きく、長楕円形で、頂部は鈍い屋根形にとがり、表面は暗橙黄色で、果肉は緻密、種子が少ない。水分が少なく、干柿の最上種とされる。

はぢゃ‐つぼ【葉茶壺】

葉茶を詰める茶入。狂言、茶壺「先づあれは―で御座る」

⇒は‐ぢゃ【葉茶】

ハチャトゥリアン【Aram Il'ich Khachaturyan】

ソ連の作曲家。グルジア生れのアルメニア人。民族音楽を素材にしたバレエ曲「ガヤネー(ガイーヌ)」などで知名。(1903〜1978)

ばち‐やま【罰山】

(→)「とし山」に同じ。

はぢゃ‐みせ【葉茶店】

葉茶を売る商店。日本永代蔵4「程なく元手でかして―を手広く」

⇒は‐ぢゃ【葉茶】

はちゃ‐めちゃ

(「破茶滅茶」は当て字)道理や常識からひどく外れているさま。めちゃくちゃ。「―な行動」「―に騒ぐ」

はぢゃ‐や【葉茶屋】

葉茶を売る家。水茶屋・料理茶屋などと区別していう。

⇒は‐ぢゃ【葉茶】

はちゅう‐るい【爬虫類】

脊椎動物の一綱。一般に陸上生活に適した体制をもち、体は鱗や甲で覆われている。四肢は短く、ヘビなどでは退化。変温性で、空気を呼吸し、卵生あるいは卵胎生。現生のムカシトカゲ・カメ・トカゲ(ヘビを含む)・ワニの各目もく約6000種のほか、中生代に栄えた恐竜など多くの化石種がある。

は‐ちょう【ハ調】‥テウ

ハ音を主音として構成された調子。→調ちょう3㋒

は‐ちょう【巴調】‥テウ

①俗歌。俗曲。

②転じて、自作の詩歌の謙譲語。

は‐ちょう【波長】‥チヤウ

①〔理〕(wave length)波動のすぐ隣り合った山と山と、または谷と谷との間のように、位相を等しくする2点間の距離。→波形。

②(1が合わないと電波交信ができないことから)話をする際の互いの心の動き。「彼とは―が合わない」

⇒はちょう‐けい【波長計】

は‐ちょう【破調】‥テウ

①調子がはずれていること。

②決まった調子やリズムを破ること。「―の俳句」

はち‐よう【八葉】‥エフ

①8枚の葉。

②8枚の紙。

③(→)八曜に同じ。

⇒はちよう‐の‐くるま【八葉の車】

⇒はちよう‐の‐はちす【八葉の蓮】

はち‐よう【八曜】‥エウ

紋所の名。円形の1星を中心に7星を配した形。→九曜紋

はちょう‐けい【波長計】‥チヤウ‥

電磁波の波長を測定する装置。周波数計。

⇒は‐ちょう【波長】

はちよう‐の‐くるま【八葉の車】‥エフ‥

網代あじろ車の一種。車の箱に八葉の紋をつけたもの。紋の大小によって大八葉車・小八葉車の別があり地位による。大臣・公卿から地下じげの諸大夫に至るまで最も広く用いられた。平家物語11「平氏のいけどりども…みな―にてぞありける」

八葉の車

⇒はち‐まん【八幡】

はちまん‐どりい【八幡鳥居】‥ヰ

鳥居の一形式。垂直丸柱を用い、笠木と島木の木口を斜めに切り落としたもの。宇佐八幡宮・石清水八幡宮に見られる。宇佐鳥居。

⇒はち‐まん【八幡】

はちまん‐ならく【八万奈落】

(→)八万地獄に同じ。浄瑠璃、ひらかな盛衰記「船に過あやまちある時は―の憂目を見」

⇒はち‐まん【八万】

はちまんまつりよみやのにぎわい【八幡祭小望月賑】‥ニギハヒ

歌舞伎脚本。河竹黙阿弥作。→縮屋ちぢみや新助

はちみ‐じおう‐がん【八味地黄丸】‥ヂワウグワン

地黄・山茱萸さんしゅゆ・附子ぶしなど8味から成る漢方方剤。腎虚で、目のかすみ、腰脚の冷え・痛み、夜間頻尿などに効がある。

はち‐みつ【蜂蜜】

ミツバチが植物の花から採取し、巣に貯蔵した蜜。花によって色・風味・粘度が異なる。成分は大部分が糖分で栄養価が高く、食用・薬用。

はち‐ミリ【八ミリ】

①幅が8ミリメートルの映画フィルムや録画テープ。

②「八ミリ映画」「八ミリ‐ビデオ」の略。

⇒はちミリ‐えいが【八ミリ映画】

⇒はちミリ‐ビデオ【八ミリビデオ】

はちミリ‐えいが【八ミリ映画】‥グワ

フィルムの幅が8ミリメートルの小型映画。家庭用・趣味娯楽用。八ミリ。

⇒はち‐ミリ【八ミリ】

はちミリ‐ビデオ【八ミリビデオ】

8ミリメートル幅の磁気テープを使用する小型のビデオテープ‐レコーダー。また、それと一体化したカメラ。

⇒はち‐ミリ【八ミリ】

はちむし‐るい【鉢虫類】

刺胞動物の一綱。通常、生活史のなかで小形のポリプ型と大形の水母くらげ型との2型を経過する。水母は鉢水母とも呼ばれる。体は寒天質で、その縁辺に多数の触手が垂れる。海産。

はち‐めん【八面】

①八つのかお。

②八つの平面。

③四方および四隅。八方。

④各方面。

⇒はちめん‐たい【八面体】

⇒はちめん‐れいろう【八面玲瓏】

⇒はちめん‐ろっぴ【八面六臂】

ばち‐めん【撥面】

琵琶の胴の、撥が当たる部分。革を貼ってある。

はちめん‐たい【八面体】

8個の平面で囲まれた立体。

⇒はち‐めん【八面】

はちめん‐れいろう【八面玲瓏】

①どの方面から見ても、美しく透き通っていること。

②心中に少しのくもりもなく、わだかまりのないさま。

⇒はち‐めん【八面】

はちめん‐ろっぴ【八面六臂】‥ロク‥

八つの顔と六つのひじ。転じて、一人で数人分の手腕を発揮するたとえ。三面六臂。「―の大活躍」

⇒はち‐めん【八面】

はち‐もく【蜂目】

昆虫綱の一目。完全変態。翅は膜質で透明、飛行の際、前後翅が鉤状の突起で連なる。口器は咬み型あるいは舐め型。雌の尾部には、産卵管またはその変形した毒針がある。幼虫はうじ型。社会生活をするものも多い。世界に約13万種。膜翅類。

はち‐もの【鉢物】

①鉢に植えた草木。鉢植。

②配膳で、鉢に盛った肴さかな。

はち‐もらい【鉢貰い】‥モラヒ

托鉢たくはつして歩く僧。鉢坊主。

はち‐もんじ【八文字】

①「八」の字の形。

②遊女の道中における歩き方。内八文字と外八文字とがある。

はちもんじ‐じしょう【八文字自笑】‥セウ

江戸中期の浮世草子作者・版元。安藤氏。通称、八左衛門。作者江島其磧を迎えて、その作になる役者評判記や浮世草子などを自笑の名で出版。一時其磧と不和となったが、和解後、両人連名で多くの浮世草子を出版した。( 〜1745)

はちもんじ‐や【八文字屋】

江戸時代の京都の出版書肆しょし。主人は歴代、八左衛門を名乗る。

⇒はちもんじや‐ぼん【八文字屋本】

はちもんじや‐ぼん【八文字屋本】

八文字屋から出版された本。2代目の自笑が江島其磧らを登用したのに始まり、元禄頃から明和頃までに出版された浮世草子類や役者評判記などを総称していう。特に文学史的には浮世草子を指す。傾城けいせい物・気質かたぎ物・時代物などに分かれ、娯楽読物として名声を得た。

⇒はちもんじ‐や【八文字屋】

はち‐や【鉢屋】

近世、鉢または瓢ひさごをたたき歩いて布施ふせをうけた者。竹細工を主業とし、茶筅ちゃせん・ささらともいう。賤民視された。

は‐ぢゃ【葉茶】

(ハチャとも)葉の形を残して製した茶。抹茶に対していう。

⇒はぢゃ‐つぼ【葉茶壺】

⇒はぢゃ‐みせ【葉茶店】

⇒はぢゃ‐や【葉茶屋】

はちや‐がき【蜂屋柿】

カキの一品種。渋柿。岐阜県美濃加茂市蜂屋町の原産。果実は大きく、長楕円形で、頂部は鈍い屋根形にとがり、表面は暗橙黄色で、果肉は緻密、種子が少ない。水分が少なく、干柿の最上種とされる。

はぢゃ‐つぼ【葉茶壺】

葉茶を詰める茶入。狂言、茶壺「先づあれは―で御座る」

⇒は‐ぢゃ【葉茶】

ハチャトゥリアン【Aram Il'ich Khachaturyan】

ソ連の作曲家。グルジア生れのアルメニア人。民族音楽を素材にしたバレエ曲「ガヤネー(ガイーヌ)」などで知名。(1903〜1978)

ばち‐やま【罰山】

(→)「とし山」に同じ。

はぢゃ‐みせ【葉茶店】

葉茶を売る商店。日本永代蔵4「程なく元手でかして―を手広く」

⇒は‐ぢゃ【葉茶】

はちゃ‐めちゃ

(「破茶滅茶」は当て字)道理や常識からひどく外れているさま。めちゃくちゃ。「―な行動」「―に騒ぐ」

はぢゃ‐や【葉茶屋】

葉茶を売る家。水茶屋・料理茶屋などと区別していう。

⇒は‐ぢゃ【葉茶】

はちゅう‐るい【爬虫類】

脊椎動物の一綱。一般に陸上生活に適した体制をもち、体は鱗や甲で覆われている。四肢は短く、ヘビなどでは退化。変温性で、空気を呼吸し、卵生あるいは卵胎生。現生のムカシトカゲ・カメ・トカゲ(ヘビを含む)・ワニの各目もく約6000種のほか、中生代に栄えた恐竜など多くの化石種がある。

は‐ちょう【ハ調】‥テウ

ハ音を主音として構成された調子。→調ちょう3㋒

は‐ちょう【巴調】‥テウ

①俗歌。俗曲。

②転じて、自作の詩歌の謙譲語。

は‐ちょう【波長】‥チヤウ

①〔理〕(wave length)波動のすぐ隣り合った山と山と、または谷と谷との間のように、位相を等しくする2点間の距離。→波形。

②(1が合わないと電波交信ができないことから)話をする際の互いの心の動き。「彼とは―が合わない」

⇒はちょう‐けい【波長計】

は‐ちょう【破調】‥テウ

①調子がはずれていること。

②決まった調子やリズムを破ること。「―の俳句」

はち‐よう【八葉】‥エフ

①8枚の葉。

②8枚の紙。

③(→)八曜に同じ。

⇒はちよう‐の‐くるま【八葉の車】

⇒はちよう‐の‐はちす【八葉の蓮】

はち‐よう【八曜】‥エウ

紋所の名。円形の1星を中心に7星を配した形。→九曜紋

はちょう‐けい【波長計】‥チヤウ‥

電磁波の波長を測定する装置。周波数計。

⇒は‐ちょう【波長】

はちよう‐の‐くるま【八葉の車】‥エフ‥

網代あじろ車の一種。車の箱に八葉の紋をつけたもの。紋の大小によって大八葉車・小八葉車の別があり地位による。大臣・公卿から地下じげの諸大夫に至るまで最も広く用いられた。平家物語11「平氏のいけどりども…みな―にてぞありける」

八葉の車

⇒はち‐よう【八葉】

はちよう‐の‐はちす【八葉の蓮】‥エフ‥

8枚の花弁のある蓮の花。極楽浄土のもの。八葉の蓮華れんげ。

⇒はち‐よう【八葉】

ぱちり

①小さくて堅いものが1回打ち当たる音。「―と碁石を置く」

②カメラのシャッターを押すさま。「―と写真をとる」

はちり‐はん【八里半】

焼芋の異称。栗(九里)に近い美味の意。焼芋屋の看板に用いる。→十三里

はち‐りゅう【八竜】

①八大竜王。

②源氏相伝の鎧よろい八領の一つ。

③八竜日の略。

⇒はちりゅう‐にち【八竜日】

はちりゅう‐にち【八竜日】

春の甲子きのえねと乙亥きのといの日。陰陽道おんようどうで、百事に凶という。

⇒はち‐りゅう【八竜】

はちりょう‐きょう【八稜鏡】‥キヤウ

唐鏡の一種。八花鏡のあと出現。周縁が稜を有する8弁の花のような形になっているもの。

八稜鏡

⇒はち‐よう【八葉】

はちよう‐の‐はちす【八葉の蓮】‥エフ‥

8枚の花弁のある蓮の花。極楽浄土のもの。八葉の蓮華れんげ。

⇒はち‐よう【八葉】

ぱちり

①小さくて堅いものが1回打ち当たる音。「―と碁石を置く」

②カメラのシャッターを押すさま。「―と写真をとる」

はちり‐はん【八里半】

焼芋の異称。栗(九里)に近い美味の意。焼芋屋の看板に用いる。→十三里

はち‐りゅう【八竜】

①八大竜王。

②源氏相伝の鎧よろい八領の一つ。

③八竜日の略。

⇒はちりゅう‐にち【八竜日】

はちりゅう‐にち【八竜日】

春の甲子きのえねと乙亥きのといの日。陰陽道おんようどうで、百事に凶という。

⇒はち‐りゅう【八竜】

はちりょう‐きょう【八稜鏡】‥キヤウ

唐鏡の一種。八花鏡のあと出現。周縁が稜を有する8弁の花のような形になっているもの。

八稜鏡

ばち‐る【撥鏤】

象牙彫刻の一技法。紅・緑・青などに染めた象牙に毛彫りで白い文様をあらわすもの。中国唐代に行われ、奈良時代に日本に伝わり、正倉院にその遺例がある。はね彫り。

バチルス【Bazillus ドイツ】

①桿菌かんきん。

②ある事物につきまとって、その利を奪い、または害するもの。

はち‐ろう【蜂蝋】‥ラフ

(→)蜜蝋に同じ。

はちろう‐がた【八郎潟】‥ラウ‥

秋田県西部、男鹿半島の頸部にある潟湖せきこ。かつては日本第2の湖であったが、1957年以来、潟の8割が干拓される。調整池として残るのは面積27.7平方キロメートル。琴ノ湖。→大潟おおがた

はちろ‐ぐん【八路軍】

日中戦争期に華北で活動した中国共産党軍。国共合作成立に伴い、1937年8月華北にあった軍が国民革命軍第八路軍と改称、華中の新四軍とともに抗日戦の最前線で戦った。47年人民解放軍と改称。

はち‐われ【鉢割れ】

犬・猫の斑毛が顔の真中で左右に分かれ、鼻筋の白く通ったもの。飼うことを忌む地方が多い。

はちわん‐るい【八腕類】

軟体動物のタコ目のこと。腕を4対もつことによる。八腕形目。→たこ

ばち‐る【撥鏤】

象牙彫刻の一技法。紅・緑・青などに染めた象牙に毛彫りで白い文様をあらわすもの。中国唐代に行われ、奈良時代に日本に伝わり、正倉院にその遺例がある。はね彫り。

バチルス【Bazillus ドイツ】

①桿菌かんきん。

②ある事物につきまとって、その利を奪い、または害するもの。

はち‐ろう【蜂蝋】‥ラフ

(→)蜜蝋に同じ。

はちろう‐がた【八郎潟】‥ラウ‥

秋田県西部、男鹿半島の頸部にある潟湖せきこ。かつては日本第2の湖であったが、1957年以来、潟の8割が干拓される。調整池として残るのは面積27.7平方キロメートル。琴ノ湖。→大潟おおがた

はちろ‐ぐん【八路軍】

日中戦争期に華北で活動した中国共産党軍。国共合作成立に伴い、1937年8月華北にあった軍が国民革命軍第八路軍と改称、華中の新四軍とともに抗日戦の最前線で戦った。47年人民解放軍と改称。

はち‐われ【鉢割れ】

犬・猫の斑毛が顔の真中で左右に分かれ、鼻筋の白く通ったもの。飼うことを忌む地方が多い。

はちわん‐るい【八腕類】

軟体動物のタコ目のこと。腕を4対もつことによる。八腕形目。→たこ

広辞苑 ページ 15841 での【○罰は目の前】単語。