複数辞典一括検索+![]()

![]()

○歯の根を鳴らすはのねをならす🔗⭐🔉

○歯の根を鳴らすはのねをならす

歯を食いしばって無念さに耐えている様子。また、怒り狂っている様子。

⇒は【歯】

は‐の‐はやし【羽の林】

⇒はねのはやし

パノフスキー【Erwin Panofsky】

ドイツ生れの美術史家。1934年アメリカに亡命。イコノロジーの方法を確立。著「イコノロジー研究」など。(1892〜1968)

パノプティコン【panopticon】

一望監視施設。ベンサムが18世紀末に構想。大勢の人々を管理する施設で、その原理は刑務所・製造工場などの空間構造に広く適用。

は‐の‐まい【破の舞】‥マヒ

能の舞事まいごとの一つ。序の舞・中の舞の後、謡一段を置き、再び舞う短い舞。

パノラマ【panorama】

①全景。広い眺望。一望の下に収められた景色。「―がひろがる」

②都市や大自然・聖地などの眺望を屋内で見せる絵画的装置。円環状の壁面に緻密で連続した風景を描き、立体模型を配したり照明をあてたりして、中央の観覧者に壮大な実景の中にいるような感覚を与える。1789年イギリスのロバート=バーカー(R. Barker1739〜1806)が制作。日本では1890年(明治23)上野・浅草で公開。映画などの発達により衰退。回転画。島崎藤村、千曲川のスケッチ「―のやうな風光は、斯この大傾斜から擅ほしいままに望むことが出来た」

⇒パノラマ‐しゃしん【パノラマ写真】

⇒パノラマ‐だい【パノラマ台】

パノラマ‐しゃしん【パノラマ写真】

広い視野を撮影した横長の写真。専用カメラを使用するか、普通カメラを水平方向に回転して連続的に数枚の写真を撮って繋ぎ合わせて作る。また、画面の上下を除いた中央部を横長サイズに引き伸ばした写真をもいう。

⇒パノラマ【panorama】

パノラマ‐だい【パノラマ台】

四方の景色を遠くまで望見できるような高い場所。展望台。

⇒パノラマ【panorama】

ば‐の‐りょうしろん【場の量子論】‥リヤウ‥

物理系の構成要素の生成・消滅を量子力学で記述する理論体系。場の量の量子化という手続きから導かれるので、この名がある。→場の理論

ば‐の‐りろん【場の理論】

物理学の研究分野の一つ。空間の各点ごとに与えられた物理量すなわち「場の量」と、場のもとになる物理量との関係、および「場の量」の時間的変化を研究し、自然界を統一的に解釈しようとする。電磁場や重力場を古典物理学の対象として研究することは「場の古典論」という。→場の量子論

はは

大蛇。古語拾遺「古語に、大蛇、これを羽羽ははと謂ふ」

はは【母】

(奈良時代にはファファ、平安時代にはファワと発音されるようになった。院政期の写本である「元永本古今集」には「はわ」と書いた例がある)

①おんなおや。子のある女。母親。また、配偶者の母をもいう。万葉集9「今だにも国にまかりて父―も妻をも見むと」

②物事を生み出すもと。「必要は発明の―」

はは【母】

(Mat' ロシア)ゴーリキーの長編小説。1906〜07年発表。一労働者の母が息子の影響で階級意識に目ざめ、革命運動に加わるまでを描く。プロレタリア文学の古典。

は‐は

〔感〕

①驚いた時に発する語。

②かしこまって応答する時の語。「―、さようでございます」

はば【幅・巾】

①物の横方面の、一端から他の端までの距離。横のひろさ。また、細長く続くものの、両側を直角に切る長さ。〈日葡辞書〉。「川―」

②はぶり。勢力。威勢。好色一代男6「―のなき男」

③ゆとり。余裕。余地。「規則に―をもたせる」

④値段や音声などの、2点の間の差。特に相場で、高値と安値との差。「歩―」「値―」

⇒幅が利く

⇒幅を利かせる

⇒幅をする

⇒幅を取る

は‐ば【端場】

①人形浄瑠璃で、各段の初めの部分。一段の中心となる切場きりばに対し、その発端となる場面。

②歌舞伎で、全狂言中の主要でない場面。

ばば【糞・屎】

(幼児語)大便、またはきたないもの。浮世風呂3「湯の中へ―をたれて」。「ねこ―」

ばば【祖母・婆】

①両親の母親。おおば。祖母そぼ。↔祖父じじ。

②老年の女。おうな。老女。西鶴織留5「七十余りの―、杖にすがり」↔爺じじ。

③うば。乳母。

④トランプのばば抜きゲームで、ジョーカーのこと。転じて、嫌なものや価値のないもの。「―をつかまされる」

ば‐ば【馬場】

乗馬の練習や、競馬をする平地。うまば。平家物語9「さては―ござんなれ。鹿のかよはう所を馬のかよはぬ様やある」

⇒馬場退け

ばば【馬場】

姓氏の一つ。

⇒ばば‐きんらち【馬場金埒】

⇒ばば‐こちょう【馬場孤蝶】

⇒ばば‐さじゅうろう【馬場佐十郎】

⇒ばば‐たつい【馬場辰猪】

⇒ばば‐つねご【馬場恒吾】

⇒ばば‐ぶんこう【馬場文耕】

パパ【papa】

おとうさん。↔ママ

は‐はあ

〔感〕

思い当たった時、または、心に会得した時に発する語。なるほど。「―、あいつのしわざだな」

ばばあ【婆あ】

老女をののしっていう語。

バハーイー【Bahā'ī ペルシア】

バーブ教から転化した宗教。19世紀中葉イランに起こった。指導者バハーウッラー(Bahā'ullāh1817〜1892)の名に由来。すべての宗教真理の統一と世界人類の統合とを強調する。本部はイスラエルのハイファにある。バハイ教。

ば‐はい【馬背】

馬のせ。馬のせなか。

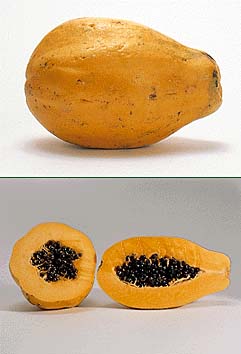

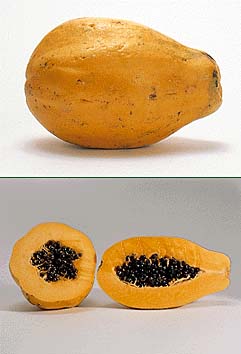

パパイア【papaya・蕃瓜樹】

パパイア科の高木。熱帯アメリカ原産で、熱帯地方で広く栽培される果樹。幹は柔軟で分岐せず、葉は枝先に集る。ヤツデに似るが軟質。雌雄異株。果実は楕円形、長さ約10〜30センチメートル。黄色で芳香があり、内部に大量の種子がある。食用。また、蛋白質分解酵素パパインを含み、食肉を軟らかくし、条虫などの駆除剤、ビール・醤油の清澄剤とする。ちちうりのき。パパヤ。

パパイア

撮影:関戸 勇

パパイア

撮影:関戸 勇

パパイア

撮影:関戸 勇

ばばい・い

〔形〕

まぶしい。(物類称呼)

パパイン【papain】

蛋白質分解酵素の一つ。パパイアの果実に多く含まれる。

はは‐うえ【母上】‥ウヘ

母の敬称。

は‐ばえ【葉生え】

葉の生い出ること。また、その葉。浄瑠璃、冥途飛脚「麦の―に風荒れて」

はは‐おや【母親】

女親。はは。↔父親。

⇒ははおや‐がっきゅう【母親学級】

ははおや‐がっきゅう【母親学級】‥ガクキフ

子供の教育に必要な教養を母親が身につけることを標榜して、戦後の一時期に開設された社会教育の組織。1950年頃から婦人学級、65年頃から家庭教育学級に受け継がれた。

⇒はは‐おや【母親】

ははか【波波迦】

ウワミズザクラの古名。古事記上「天香具山の天の―」

ばばい・い

〔形〕

まぶしい。(物類称呼)

パパイン【papain】

蛋白質分解酵素の一つ。パパイアの果実に多く含まれる。

はは‐うえ【母上】‥ウヘ

母の敬称。

は‐ばえ【葉生え】

葉の生い出ること。また、その葉。浄瑠璃、冥途飛脚「麦の―に風荒れて」

はは‐おや【母親】

女親。はは。↔父親。

⇒ははおや‐がっきゅう【母親学級】

ははおや‐がっきゅう【母親学級】‥ガクキフ

子供の教育に必要な教養を母親が身につけることを標榜して、戦後の一時期に開設された社会教育の組織。1950年頃から婦人学級、65年頃から家庭教育学級に受け継がれた。

⇒はは‐おや【母親】

ははか【波波迦】

ウワミズザクラの古名。古事記上「天香具山の天の―」

パパイア

撮影:関戸 勇

パパイア

撮影:関戸 勇

ばばい・い

〔形〕

まぶしい。(物類称呼)

パパイン【papain】

蛋白質分解酵素の一つ。パパイアの果実に多く含まれる。

はは‐うえ【母上】‥ウヘ

母の敬称。

は‐ばえ【葉生え】

葉の生い出ること。また、その葉。浄瑠璃、冥途飛脚「麦の―に風荒れて」

はは‐おや【母親】

女親。はは。↔父親。

⇒ははおや‐がっきゅう【母親学級】

ははおや‐がっきゅう【母親学級】‥ガクキフ

子供の教育に必要な教養を母親が身につけることを標榜して、戦後の一時期に開設された社会教育の組織。1950年頃から婦人学級、65年頃から家庭教育学級に受け継がれた。

⇒はは‐おや【母親】

ははか【波波迦】

ウワミズザクラの古名。古事記上「天香具山の天の―」

ばばい・い

〔形〕

まぶしい。(物類称呼)

パパイン【papain】

蛋白質分解酵素の一つ。パパイアの果実に多く含まれる。

はは‐うえ【母上】‥ウヘ

母の敬称。

は‐ばえ【葉生え】

葉の生い出ること。また、その葉。浄瑠璃、冥途飛脚「麦の―に風荒れて」

はは‐おや【母親】

女親。はは。↔父親。

⇒ははおや‐がっきゅう【母親学級】

ははおや‐がっきゅう【母親学級】‥ガクキフ

子供の教育に必要な教養を母親が身につけることを標榜して、戦後の一時期に開設された社会教育の組織。1950年頃から婦人学級、65年頃から家庭教育学級に受け継がれた。

⇒はは‐おや【母親】

ははか【波波迦】

ウワミズザクラの古名。古事記上「天香具山の天の―」

広辞苑 ページ 16016 での【○歯の根を鳴らす】単語。