複数辞典一括検索+![]()

![]()

○腹八分に医者いらずはらはちぶにいしゃいらず🔗⭐🔉

○腹八分に医者いらずはらはちぶにいしゃいらず

食べすぎずに腹八分にしておけば健康であるということ。

⇒はら‐はちぶ【腹八分】

はら‐はら

①物と物とのふれあうさま。また、その音。源氏物語帚木「衣きぬの音なひ―として」

②髪などのまばらに垂れかかるさま。源氏物語若菜下「紅梅の御衣おんぞに御髪みぐしのかかり―と清らにて」

③花びら・木の葉・涙・露など小さくて軽いものが次々に散り落ちるさま。山家集「―と落つる涙ぞあはれなる」

④扇などを使う音。愚管抄4「紅の扇を―と使ひて」

⑤物の焼けてはねるさま。ぱちぱち。徒然草「焚かるる豆がらの―と鳴る音」

⑥危険や不安を感じてしきりに気をもむさま。浮世風呂2「手をあてて―するてい」。「近火に―する」

はら‐ばら【腹腹】

同一の夫の子をそれぞれ生んでいる妻妾たち。源氏物語桐壺「御子ども、あまた―にものしたまふ」

ばら‐ばら

①小石や大粒の雨など粒状のものが連続して強く打ち当たる音。また、そのさま。「雹ひょうが―と降る」

②複数のものの存在や発現が空間的・時間的に間隔があるさま。日葡辞書「ヒトガバラバラトタツ」

③一体であるべきものが離れ離れになったり統一されていなかったりするさま。「一家が―になる」「意見が―だ」

ぱら‐ぱら

①小石や雨のような粒状のものや紙片などがまばらに打ち当たる連続音。また、そのさま。「手帳を―とめくる」

②存在や発現が空間的・時間的に非常にまばらであるさま。「客は―だ」「枝豆に塩を―と振る」

③ほぐれてまとまらないさま。「―のご飯」

ぱらぱら

(多く「パラパラ」と書く)1980年代に日本で生まれたダンス。テンポの速い曲に合わせて、腕や手先を中心とした振りを集団で踊る。

はら‐はれ【腹腫れ・腹脹れ】

①大きな腹。便腹。〈日葡辞書〉

②飽くことを知らない貪欲な者。金持。はらふくれ。世間胸算用2「中京の分限者の―どもが因果と若死しける」

はら‐びらき【腹開き】

魚のおろし方の一つ。腹側から背側に向かって包丁を入れ、一枚に開くこと。

はら‐びれ【腹鰭】

魚類の体の腹面両側にあるひれ。胸びれよりも後方にある場合が多い。→魚類(図)

パラピン

パラフィンの訛。

ばら‐ふ【散斑】

まばらな斑点。特に、玳瑁たいまいの甲の上に黒斑がまばらにあるものにいう。

パラフィン【paraffin】

(ラテン語で「乏しい親和性」の意のparum affinisに由来)

①CnH2n+2という一般式で表される飽和鎖式炭化水素の総称。化学的に安定で反応性に乏しい。パラフィン炭化水素。メタン系炭化水素。アルカン。

直鎖パラフィン炭化水素(表)

②狭義には、パラフィン蝋、すなわち石蝋せきろうを指す。高級なパラフィン炭化水素の混合物で、常温では白色半透明蝋状の固体。重油から分離精製され、天然には地蝋じろうとして産する。蝋燭ろうそくの原料、軟膏の基礎剤などにする。

③(→)パラフィン紙の略。

⇒パラフィン‐し【パラフィン紙】

パラフィン‐し【パラフィン紙】

グラシン紙・模造紙・クラフト紙などにパラフィン蝋をしみこませたもの。耐水・耐湿性が大きく、包装に用いる。

⇒パラフィン【paraffin】

はら‐ふくれ【腹膨れ・腹脹れ】

①腹がふくれること。

②金満家。金持。はらはれ。黄表紙、見徳一炊夢みるがとくいっすいのゆめ「百万両分限とよばれたる大の―あり」

はら‐ぶと【腹太】

①腹の太いこと。胆力の大きいこと。度量の大きなこと。ふとっぱら。

②腹太餅の略。

⇒はらぶと‐もち【腹太餅】

はらぶと‐もち【腹太餅】

皮が薄く、小豆餡を塩のみで調味して入れた大形の餅。

⇒はら‐ぶと【腹太】

パラフレーズ【paraphrase】

①語句の意味を別の言葉でわかりやすく述べること。敷衍ふえん。

②ある楽曲に新たな要素を加え、他の楽曲に仕立て上げること。また、その曲。敷衍曲。改編曲。

はら‐ぺこ【腹ぺこ】

非常に腹が減っていること。空腹。

パラペット【parapet】

(欄干・姫垣の意)建物に設けた低い手摺壁。コンクリート造の屋上、アメリカ西部開拓時代の木造建物などに見られる。また、西洋の城郭や要塞などで、兵士を守るためにその周囲に設けた石または土の低い壁。胸墻きょうしょう。

ハラボジ

(朝鮮語harabŏji)おじいさん。

パラボラ【parabola】

(→)放物線。

⇒パラボラ‐アンテナ

パラボラ‐アンテナ

(parabola antenna)指向性アンテナの一種。回転放物面の反射面を備え、電波を一定方向に集中して発信または受信する。

⇒パラボラ【parabola】

ハラホルム【Kharakhorum】

⇒カラコルム

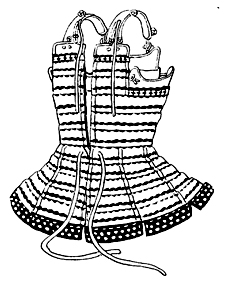

はら‐まき【腹巻】

①鎧の一種。歩兵用として草摺くさずりを細分し、時に装束の下に着用した。南北朝時代から袖・兜を加えて三つ物と呼ばれ、室町時代に盛行。平治物語「紺の直垂に、黒糸縅の―に、左右の籠手をさして」

腹巻

②狭義には、パラフィン蝋、すなわち石蝋せきろうを指す。高級なパラフィン炭化水素の混合物で、常温では白色半透明蝋状の固体。重油から分離精製され、天然には地蝋じろうとして産する。蝋燭ろうそくの原料、軟膏の基礎剤などにする。

③(→)パラフィン紙の略。

⇒パラフィン‐し【パラフィン紙】

パラフィン‐し【パラフィン紙】

グラシン紙・模造紙・クラフト紙などにパラフィン蝋をしみこませたもの。耐水・耐湿性が大きく、包装に用いる。

⇒パラフィン【paraffin】

はら‐ふくれ【腹膨れ・腹脹れ】

①腹がふくれること。

②金満家。金持。はらはれ。黄表紙、見徳一炊夢みるがとくいっすいのゆめ「百万両分限とよばれたる大の―あり」

はら‐ぶと【腹太】

①腹の太いこと。胆力の大きいこと。度量の大きなこと。ふとっぱら。

②腹太餅の略。

⇒はらぶと‐もち【腹太餅】

はらぶと‐もち【腹太餅】

皮が薄く、小豆餡を塩のみで調味して入れた大形の餅。

⇒はら‐ぶと【腹太】

パラフレーズ【paraphrase】

①語句の意味を別の言葉でわかりやすく述べること。敷衍ふえん。

②ある楽曲に新たな要素を加え、他の楽曲に仕立て上げること。また、その曲。敷衍曲。改編曲。

はら‐ぺこ【腹ぺこ】

非常に腹が減っていること。空腹。

パラペット【parapet】

(欄干・姫垣の意)建物に設けた低い手摺壁。コンクリート造の屋上、アメリカ西部開拓時代の木造建物などに見られる。また、西洋の城郭や要塞などで、兵士を守るためにその周囲に設けた石または土の低い壁。胸墻きょうしょう。

ハラボジ

(朝鮮語harabŏji)おじいさん。

パラボラ【parabola】

(→)放物線。

⇒パラボラ‐アンテナ

パラボラ‐アンテナ

(parabola antenna)指向性アンテナの一種。回転放物面の反射面を備え、電波を一定方向に集中して発信または受信する。

⇒パラボラ【parabola】

ハラホルム【Kharakhorum】

⇒カラコルム

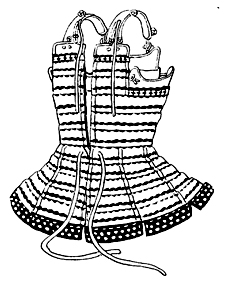

はら‐まき【腹巻】

①鎧の一種。歩兵用として草摺くさずりを細分し、時に装束の下に着用した。南北朝時代から袖・兜を加えて三つ物と呼ばれ、室町時代に盛行。平治物語「紺の直垂に、黒糸縅の―に、左右の籠手をさして」

腹巻

②奈良時代から平安時代にかけて鷹飼や伎楽の装束の下につけた長方形帯状の布帛。腹纏。

③腹冷えを防ぐために腹に巻く布、または筒形の編物。腹当て。「毛糸の―」

⇒はらまき‐よろい【腹巻鎧】

はらまき‐よろい【腹巻鎧】‥ヨロヒ

腹巻1に、大鎧おおよろいの特色とする弦走つるばしり・逆板さかいた・障子の板を加えた折衷式の鎧。→大鎧(図)

⇒はら‐まき【腹巻】

ばら‐ま・く【散蒔く】

〔他五〕

①ばらばらと散らしてまく。

②金銭などを多くの人に見さかいなく与える。「気前よく―・く」

はらまち【原町】

福島県南相馬市の地名。阿武隈高地の東麓、太平洋に臨む。もと浜街道の宿駅。相馬地方の中心地。夏の相馬野馬追が有名。

ばら‐まど【薔薇窓】

(rose window)ゴシックの教会堂の正面などを飾る、トレーサリーがばらの花のように形作られた円形の窓。

パラマリボ【Paramaribo】

南米北東部、スリナム共和国の首都。同国北部に位置する。旧市街はオランダ風の街並で、世界遺産。人口24万3千(2004)。

パラマリボ

提供:Photoshot/APL

②奈良時代から平安時代にかけて鷹飼や伎楽の装束の下につけた長方形帯状の布帛。腹纏。

③腹冷えを防ぐために腹に巻く布、または筒形の編物。腹当て。「毛糸の―」

⇒はらまき‐よろい【腹巻鎧】

はらまき‐よろい【腹巻鎧】‥ヨロヒ

腹巻1に、大鎧おおよろいの特色とする弦走つるばしり・逆板さかいた・障子の板を加えた折衷式の鎧。→大鎧(図)

⇒はら‐まき【腹巻】

ばら‐ま・く【散蒔く】

〔他五〕

①ばらばらと散らしてまく。

②金銭などを多くの人に見さかいなく与える。「気前よく―・く」

はらまち【原町】

福島県南相馬市の地名。阿武隈高地の東麓、太平洋に臨む。もと浜街道の宿駅。相馬地方の中心地。夏の相馬野馬追が有名。

ばら‐まど【薔薇窓】

(rose window)ゴシックの教会堂の正面などを飾る、トレーサリーがばらの花のように形作られた円形の窓。

パラマリボ【Paramaribo】

南米北東部、スリナム共和国の首都。同国北部に位置する。旧市街はオランダ風の街並で、世界遺産。人口24万3千(2004)。

パラマリボ

提供:Photoshot/APL

はら‐マルチノ【原マルチノ】

安土桃山時代のキリシタン。イエズス会司祭。肥前出身。天正遣欧使節の副使。帰国後、長崎で布教や通訳などに活躍したが、のちキリシタン禁制でマカオに追放。(1568?〜1629)

⇒はら【原】

はらみ【孕み】

はらむこと。妊娠すること。

⇒はらみ‐いし【孕み石】

⇒はらみ‐おんな【孕み女】

⇒はらみ‐く【孕句】

⇒はらみ‐ご【孕み子】

⇒はらみ‐すすき【孕み薄】

⇒はらみ‐ぜっく【孕み節供】

⇒はらみ‐ばし【孕み箸】

はら‐み【腹身】

魚の身の、腹側の脂の多い部分。また、焼肉料理で横隔膜の部分の肉。

はらみ‐いし【孕み石】

(→)子持石に同じ。

⇒はらみ【孕み】

はらみ‐おんな【孕み女】‥ヲンナ

腹に子をやどした女。妊婦。

⇒はらみ【孕み】

はらみ‐く【孕句】

①詩文や連歌・俳諧で、あらかじめ考えておいた句。宿構しゅっこうの句。

②転じて、以前からの考え。狂言、箕被みかずき「常々気に入らぬ女ぢやと―に思うてゐた」

⇒はらみ【孕み】

はらみ‐ご【孕み子】

腹にやどった子供。胎児。

⇒はらみ【孕み】

はらみ‐すすき【孕み薄】

すすきの穂がふくらんでいて、まだのび出ないもの。

⇒はらみ【孕み】

はらみ‐ぜっく【孕み節供】

九州南部などで、正月14日のこと。この日、祝い棒で嫁の尻を叩き、「孕め孕め」と唱える。→孕めん棒。

⇒はらみ【孕み】

はらみつ【波羅蜜】

①〔仏〕(梵語pāramitā)宗教理想を実現するための実践修行。完成・熟達・通暁の意であるが、現実界(生死輪廻)の此岸から理想界(涅槃ねはん)の彼岸に到達すると解釈して、到彼岸・度彼岸・度と漢訳する。特に大乗仏教で菩薩の修行法として強調される。通常、布施・持戒・忍辱にんにく・精進・禅定・智慧の六波羅蜜を立てるが、十波羅蜜じっぱらみつを立てることもある。波羅蜜多。

②〔植〕クワ科の常緑高木。インド原産。高さ10メートル余。葉は倒卵形。花は多数集合して楕円形をなし、果実は甚だ大形で食用。材は建築・器具用。ナガミパンノキ。波羅蜜樹。

はらみった【波羅蜜多】

⇒はらみつ(波羅蜜)1

はらみときわ【孕常盤】‥トキハ

浄瑠璃。近松門左衛門作の時代物。1710年(宝永7)初演。常盤が清盛に従って子らの命を助けた後、牛若にあうこと、五条橋での牛若・弁慶の主従契約、牛若と浄瑠璃姫とのなれそめ、牛若奥州下向のことなどを作る。

はらみ‐ばし【孕み箸】

正月祝いの食事に用いる、中央部を太く両端を細く削った箸。腹太はらぶと箸。

⇒はらみ【孕み】

ハラム【ḥaram アラビア】

イスラムの聖地。特に三大聖都であるメッカ・メディナ・エルサレムにおける聖域を指す。ハレム。

はら・む【孕む】

〔自五〕

(「腹」の動詞化)

①胎内に子をやどす。みごもる。妊娠する。法華義疏長保点「故に子を孕ハラマず」。「仔を―・む」

②植物の穂が出ようとしてふくらむ。蜻蛉日記中「若苗の…をかしう―・みて」

③(他動詞的に)中に含んで持つ。「帆が風を―・む」「嵐を―・んだ情勢」

はら‐め【孕婦】

はらみおんな。〈倭名類聚鈔(十巻本)1〉

パラメーター【parameter】

①〔数〕(→)助変数。

②㋐プログラムの起動と同時に指定し、その動作を決定する数値や文字などのこと。

㋑関数2を呼び出す際に与えられる、処理に必要な情報。引数。

はら‐め・く

〔自四〕

①はらはらと音を立てる。源氏物語須磨「雨の足あたるところ通りぬべく―・き落つ」

②ばらばらに裂け破れる。発心集「紙衣などの…やれ―・きたるを」

③煮足りなくてぼろぼろする。日葡辞書「メシ(飯)ガハラメク」

パラメディカル【paramedical】

看護師・保健師・検査技師・X線技師・作業療法士など医師以外の医療従事者。コ‐メディカル。

パラメトロン【parametron】

〔電〕フェライトの磁気的性質を利用した回路素子。コンピューターなどの演算回路や記憶回路に使用された。後藤英一(1931〜2005)が発明。

はらめん‐ぼう【孕めん棒】‥バウ

孕み節供に、少年が嫁の尻を叩いて回る小さな棒。祝い棒。やちやち。

はら‐もち【腹持ち】

①腹の具合。

②食物の消化がおそく、満腹感が長く保たれること。「―のよい食物」

ばらものがたり【薔薇物語】

(Roman de la Rose フランス)中世フランスの韻文寓喩物語。1230年頃ギヨーム=ド=ロリス(Guillaume de Lorris1210〜20頃〜1240以後)作の前編は中世騎士の愛の道を説き、75年頃ジャン=ド=マン(Jean de Meung1240頃〜1305頃)作の後編は社会批評を主とする諷刺的百科全書の趣を持つ。

はら‐マルチノ【原マルチノ】

安土桃山時代のキリシタン。イエズス会司祭。肥前出身。天正遣欧使節の副使。帰国後、長崎で布教や通訳などに活躍したが、のちキリシタン禁制でマカオに追放。(1568?〜1629)

⇒はら【原】

はらみ【孕み】

はらむこと。妊娠すること。

⇒はらみ‐いし【孕み石】

⇒はらみ‐おんな【孕み女】

⇒はらみ‐く【孕句】

⇒はらみ‐ご【孕み子】

⇒はらみ‐すすき【孕み薄】

⇒はらみ‐ぜっく【孕み節供】

⇒はらみ‐ばし【孕み箸】

はら‐み【腹身】

魚の身の、腹側の脂の多い部分。また、焼肉料理で横隔膜の部分の肉。

はらみ‐いし【孕み石】

(→)子持石に同じ。

⇒はらみ【孕み】

はらみ‐おんな【孕み女】‥ヲンナ

腹に子をやどした女。妊婦。

⇒はらみ【孕み】

はらみ‐く【孕句】

①詩文や連歌・俳諧で、あらかじめ考えておいた句。宿構しゅっこうの句。

②転じて、以前からの考え。狂言、箕被みかずき「常々気に入らぬ女ぢやと―に思うてゐた」

⇒はらみ【孕み】

はらみ‐ご【孕み子】

腹にやどった子供。胎児。

⇒はらみ【孕み】

はらみ‐すすき【孕み薄】

すすきの穂がふくらんでいて、まだのび出ないもの。

⇒はらみ【孕み】

はらみ‐ぜっく【孕み節供】

九州南部などで、正月14日のこと。この日、祝い棒で嫁の尻を叩き、「孕め孕め」と唱える。→孕めん棒。

⇒はらみ【孕み】

はらみつ【波羅蜜】

①〔仏〕(梵語pāramitā)宗教理想を実現するための実践修行。完成・熟達・通暁の意であるが、現実界(生死輪廻)の此岸から理想界(涅槃ねはん)の彼岸に到達すると解釈して、到彼岸・度彼岸・度と漢訳する。特に大乗仏教で菩薩の修行法として強調される。通常、布施・持戒・忍辱にんにく・精進・禅定・智慧の六波羅蜜を立てるが、十波羅蜜じっぱらみつを立てることもある。波羅蜜多。

②〔植〕クワ科の常緑高木。インド原産。高さ10メートル余。葉は倒卵形。花は多数集合して楕円形をなし、果実は甚だ大形で食用。材は建築・器具用。ナガミパンノキ。波羅蜜樹。

はらみった【波羅蜜多】

⇒はらみつ(波羅蜜)1

はらみときわ【孕常盤】‥トキハ

浄瑠璃。近松門左衛門作の時代物。1710年(宝永7)初演。常盤が清盛に従って子らの命を助けた後、牛若にあうこと、五条橋での牛若・弁慶の主従契約、牛若と浄瑠璃姫とのなれそめ、牛若奥州下向のことなどを作る。

はらみ‐ばし【孕み箸】

正月祝いの食事に用いる、中央部を太く両端を細く削った箸。腹太はらぶと箸。

⇒はらみ【孕み】

ハラム【ḥaram アラビア】

イスラムの聖地。特に三大聖都であるメッカ・メディナ・エルサレムにおける聖域を指す。ハレム。

はら・む【孕む】

〔自五〕

(「腹」の動詞化)

①胎内に子をやどす。みごもる。妊娠する。法華義疏長保点「故に子を孕ハラマず」。「仔を―・む」

②植物の穂が出ようとしてふくらむ。蜻蛉日記中「若苗の…をかしう―・みて」

③(他動詞的に)中に含んで持つ。「帆が風を―・む」「嵐を―・んだ情勢」

はら‐め【孕婦】

はらみおんな。〈倭名類聚鈔(十巻本)1〉

パラメーター【parameter】

①〔数〕(→)助変数。

②㋐プログラムの起動と同時に指定し、その動作を決定する数値や文字などのこと。

㋑関数2を呼び出す際に与えられる、処理に必要な情報。引数。

はら‐め・く

〔自四〕

①はらはらと音を立てる。源氏物語須磨「雨の足あたるところ通りぬべく―・き落つ」

②ばらばらに裂け破れる。発心集「紙衣などの…やれ―・きたるを」

③煮足りなくてぼろぼろする。日葡辞書「メシ(飯)ガハラメク」

パラメディカル【paramedical】

看護師・保健師・検査技師・X線技師・作業療法士など医師以外の医療従事者。コ‐メディカル。

パラメトロン【parametron】

〔電〕フェライトの磁気的性質を利用した回路素子。コンピューターなどの演算回路や記憶回路に使用された。後藤英一(1931〜2005)が発明。

はらめん‐ぼう【孕めん棒】‥バウ

孕み節供に、少年が嫁の尻を叩いて回る小さな棒。祝い棒。やちやち。

はら‐もち【腹持ち】

①腹の具合。

②食物の消化がおそく、満腹感が長く保たれること。「―のよい食物」

ばらものがたり【薔薇物語】

(Roman de la Rose フランス)中世フランスの韻文寓喩物語。1230年頃ギヨーム=ド=ロリス(Guillaume de Lorris1210〜20頃〜1240以後)作の前編は中世騎士の愛の道を説き、75年頃ジャン=ド=マン(Jean de Meung1240頃〜1305頃)作の後編は社会批評を主とする諷刺的百科全書の趣を持つ。

②狭義には、パラフィン蝋、すなわち石蝋せきろうを指す。高級なパラフィン炭化水素の混合物で、常温では白色半透明蝋状の固体。重油から分離精製され、天然には地蝋じろうとして産する。蝋燭ろうそくの原料、軟膏の基礎剤などにする。

③(→)パラフィン紙の略。

⇒パラフィン‐し【パラフィン紙】

パラフィン‐し【パラフィン紙】

グラシン紙・模造紙・クラフト紙などにパラフィン蝋をしみこませたもの。耐水・耐湿性が大きく、包装に用いる。

⇒パラフィン【paraffin】

はら‐ふくれ【腹膨れ・腹脹れ】

①腹がふくれること。

②金満家。金持。はらはれ。黄表紙、見徳一炊夢みるがとくいっすいのゆめ「百万両分限とよばれたる大の―あり」

はら‐ぶと【腹太】

①腹の太いこと。胆力の大きいこと。度量の大きなこと。ふとっぱら。

②腹太餅の略。

⇒はらぶと‐もち【腹太餅】

はらぶと‐もち【腹太餅】

皮が薄く、小豆餡を塩のみで調味して入れた大形の餅。

⇒はら‐ぶと【腹太】

パラフレーズ【paraphrase】

①語句の意味を別の言葉でわかりやすく述べること。敷衍ふえん。

②ある楽曲に新たな要素を加え、他の楽曲に仕立て上げること。また、その曲。敷衍曲。改編曲。

はら‐ぺこ【腹ぺこ】

非常に腹が減っていること。空腹。

パラペット【parapet】

(欄干・姫垣の意)建物に設けた低い手摺壁。コンクリート造の屋上、アメリカ西部開拓時代の木造建物などに見られる。また、西洋の城郭や要塞などで、兵士を守るためにその周囲に設けた石または土の低い壁。胸墻きょうしょう。

ハラボジ

(朝鮮語harabŏji)おじいさん。

パラボラ【parabola】

(→)放物線。

⇒パラボラ‐アンテナ

パラボラ‐アンテナ

(parabola antenna)指向性アンテナの一種。回転放物面の反射面を備え、電波を一定方向に集中して発信または受信する。

⇒パラボラ【parabola】

ハラホルム【Kharakhorum】

⇒カラコルム

はら‐まき【腹巻】

①鎧の一種。歩兵用として草摺くさずりを細分し、時に装束の下に着用した。南北朝時代から袖・兜を加えて三つ物と呼ばれ、室町時代に盛行。平治物語「紺の直垂に、黒糸縅の―に、左右の籠手をさして」

腹巻

②狭義には、パラフィン蝋、すなわち石蝋せきろうを指す。高級なパラフィン炭化水素の混合物で、常温では白色半透明蝋状の固体。重油から分離精製され、天然には地蝋じろうとして産する。蝋燭ろうそくの原料、軟膏の基礎剤などにする。

③(→)パラフィン紙の略。

⇒パラフィン‐し【パラフィン紙】

パラフィン‐し【パラフィン紙】

グラシン紙・模造紙・クラフト紙などにパラフィン蝋をしみこませたもの。耐水・耐湿性が大きく、包装に用いる。

⇒パラフィン【paraffin】

はら‐ふくれ【腹膨れ・腹脹れ】

①腹がふくれること。

②金満家。金持。はらはれ。黄表紙、見徳一炊夢みるがとくいっすいのゆめ「百万両分限とよばれたる大の―あり」

はら‐ぶと【腹太】

①腹の太いこと。胆力の大きいこと。度量の大きなこと。ふとっぱら。

②腹太餅の略。

⇒はらぶと‐もち【腹太餅】

はらぶと‐もち【腹太餅】

皮が薄く、小豆餡を塩のみで調味して入れた大形の餅。

⇒はら‐ぶと【腹太】

パラフレーズ【paraphrase】

①語句の意味を別の言葉でわかりやすく述べること。敷衍ふえん。

②ある楽曲に新たな要素を加え、他の楽曲に仕立て上げること。また、その曲。敷衍曲。改編曲。

はら‐ぺこ【腹ぺこ】

非常に腹が減っていること。空腹。

パラペット【parapet】

(欄干・姫垣の意)建物に設けた低い手摺壁。コンクリート造の屋上、アメリカ西部開拓時代の木造建物などに見られる。また、西洋の城郭や要塞などで、兵士を守るためにその周囲に設けた石または土の低い壁。胸墻きょうしょう。

ハラボジ

(朝鮮語harabŏji)おじいさん。

パラボラ【parabola】

(→)放物線。

⇒パラボラ‐アンテナ

パラボラ‐アンテナ

(parabola antenna)指向性アンテナの一種。回転放物面の反射面を備え、電波を一定方向に集中して発信または受信する。

⇒パラボラ【parabola】

ハラホルム【Kharakhorum】

⇒カラコルム

はら‐まき【腹巻】

①鎧の一種。歩兵用として草摺くさずりを細分し、時に装束の下に着用した。南北朝時代から袖・兜を加えて三つ物と呼ばれ、室町時代に盛行。平治物語「紺の直垂に、黒糸縅の―に、左右の籠手をさして」

腹巻

②奈良時代から平安時代にかけて鷹飼や伎楽の装束の下につけた長方形帯状の布帛。腹纏。

③腹冷えを防ぐために腹に巻く布、または筒形の編物。腹当て。「毛糸の―」

⇒はらまき‐よろい【腹巻鎧】

はらまき‐よろい【腹巻鎧】‥ヨロヒ

腹巻1に、大鎧おおよろいの特色とする弦走つるばしり・逆板さかいた・障子の板を加えた折衷式の鎧。→大鎧(図)

⇒はら‐まき【腹巻】

ばら‐ま・く【散蒔く】

〔他五〕

①ばらばらと散らしてまく。

②金銭などを多くの人に見さかいなく与える。「気前よく―・く」

はらまち【原町】

福島県南相馬市の地名。阿武隈高地の東麓、太平洋に臨む。もと浜街道の宿駅。相馬地方の中心地。夏の相馬野馬追が有名。

ばら‐まど【薔薇窓】

(rose window)ゴシックの教会堂の正面などを飾る、トレーサリーがばらの花のように形作られた円形の窓。

パラマリボ【Paramaribo】

南米北東部、スリナム共和国の首都。同国北部に位置する。旧市街はオランダ風の街並で、世界遺産。人口24万3千(2004)。

パラマリボ

提供:Photoshot/APL

②奈良時代から平安時代にかけて鷹飼や伎楽の装束の下につけた長方形帯状の布帛。腹纏。

③腹冷えを防ぐために腹に巻く布、または筒形の編物。腹当て。「毛糸の―」

⇒はらまき‐よろい【腹巻鎧】

はらまき‐よろい【腹巻鎧】‥ヨロヒ

腹巻1に、大鎧おおよろいの特色とする弦走つるばしり・逆板さかいた・障子の板を加えた折衷式の鎧。→大鎧(図)

⇒はら‐まき【腹巻】

ばら‐ま・く【散蒔く】

〔他五〕

①ばらばらと散らしてまく。

②金銭などを多くの人に見さかいなく与える。「気前よく―・く」

はらまち【原町】

福島県南相馬市の地名。阿武隈高地の東麓、太平洋に臨む。もと浜街道の宿駅。相馬地方の中心地。夏の相馬野馬追が有名。

ばら‐まど【薔薇窓】

(rose window)ゴシックの教会堂の正面などを飾る、トレーサリーがばらの花のように形作られた円形の窓。

パラマリボ【Paramaribo】

南米北東部、スリナム共和国の首都。同国北部に位置する。旧市街はオランダ風の街並で、世界遺産。人口24万3千(2004)。

パラマリボ

提供:Photoshot/APL

はら‐マルチノ【原マルチノ】

安土桃山時代のキリシタン。イエズス会司祭。肥前出身。天正遣欧使節の副使。帰国後、長崎で布教や通訳などに活躍したが、のちキリシタン禁制でマカオに追放。(1568?〜1629)

⇒はら【原】

はらみ【孕み】

はらむこと。妊娠すること。

⇒はらみ‐いし【孕み石】

⇒はらみ‐おんな【孕み女】

⇒はらみ‐く【孕句】

⇒はらみ‐ご【孕み子】

⇒はらみ‐すすき【孕み薄】

⇒はらみ‐ぜっく【孕み節供】

⇒はらみ‐ばし【孕み箸】

はら‐み【腹身】

魚の身の、腹側の脂の多い部分。また、焼肉料理で横隔膜の部分の肉。

はらみ‐いし【孕み石】

(→)子持石に同じ。

⇒はらみ【孕み】

はらみ‐おんな【孕み女】‥ヲンナ

腹に子をやどした女。妊婦。

⇒はらみ【孕み】

はらみ‐く【孕句】

①詩文や連歌・俳諧で、あらかじめ考えておいた句。宿構しゅっこうの句。

②転じて、以前からの考え。狂言、箕被みかずき「常々気に入らぬ女ぢやと―に思うてゐた」

⇒はらみ【孕み】

はらみ‐ご【孕み子】

腹にやどった子供。胎児。

⇒はらみ【孕み】

はらみ‐すすき【孕み薄】

すすきの穂がふくらんでいて、まだのび出ないもの。

⇒はらみ【孕み】

はらみ‐ぜっく【孕み節供】

九州南部などで、正月14日のこと。この日、祝い棒で嫁の尻を叩き、「孕め孕め」と唱える。→孕めん棒。

⇒はらみ【孕み】

はらみつ【波羅蜜】

①〔仏〕(梵語pāramitā)宗教理想を実現するための実践修行。完成・熟達・通暁の意であるが、現実界(生死輪廻)の此岸から理想界(涅槃ねはん)の彼岸に到達すると解釈して、到彼岸・度彼岸・度と漢訳する。特に大乗仏教で菩薩の修行法として強調される。通常、布施・持戒・忍辱にんにく・精進・禅定・智慧の六波羅蜜を立てるが、十波羅蜜じっぱらみつを立てることもある。波羅蜜多。

②〔植〕クワ科の常緑高木。インド原産。高さ10メートル余。葉は倒卵形。花は多数集合して楕円形をなし、果実は甚だ大形で食用。材は建築・器具用。ナガミパンノキ。波羅蜜樹。

はらみった【波羅蜜多】

⇒はらみつ(波羅蜜)1

はらみときわ【孕常盤】‥トキハ

浄瑠璃。近松門左衛門作の時代物。1710年(宝永7)初演。常盤が清盛に従って子らの命を助けた後、牛若にあうこと、五条橋での牛若・弁慶の主従契約、牛若と浄瑠璃姫とのなれそめ、牛若奥州下向のことなどを作る。

はらみ‐ばし【孕み箸】

正月祝いの食事に用いる、中央部を太く両端を細く削った箸。腹太はらぶと箸。

⇒はらみ【孕み】

ハラム【ḥaram アラビア】

イスラムの聖地。特に三大聖都であるメッカ・メディナ・エルサレムにおける聖域を指す。ハレム。

はら・む【孕む】

〔自五〕

(「腹」の動詞化)

①胎内に子をやどす。みごもる。妊娠する。法華義疏長保点「故に子を孕ハラマず」。「仔を―・む」

②植物の穂が出ようとしてふくらむ。蜻蛉日記中「若苗の…をかしう―・みて」

③(他動詞的に)中に含んで持つ。「帆が風を―・む」「嵐を―・んだ情勢」

はら‐め【孕婦】

はらみおんな。〈倭名類聚鈔(十巻本)1〉

パラメーター【parameter】

①〔数〕(→)助変数。

②㋐プログラムの起動と同時に指定し、その動作を決定する数値や文字などのこと。

㋑関数2を呼び出す際に与えられる、処理に必要な情報。引数。

はら‐め・く

〔自四〕

①はらはらと音を立てる。源氏物語須磨「雨の足あたるところ通りぬべく―・き落つ」

②ばらばらに裂け破れる。発心集「紙衣などの…やれ―・きたるを」

③煮足りなくてぼろぼろする。日葡辞書「メシ(飯)ガハラメク」

パラメディカル【paramedical】

看護師・保健師・検査技師・X線技師・作業療法士など医師以外の医療従事者。コ‐メディカル。

パラメトロン【parametron】

〔電〕フェライトの磁気的性質を利用した回路素子。コンピューターなどの演算回路や記憶回路に使用された。後藤英一(1931〜2005)が発明。

はらめん‐ぼう【孕めん棒】‥バウ

孕み節供に、少年が嫁の尻を叩いて回る小さな棒。祝い棒。やちやち。

はら‐もち【腹持ち】

①腹の具合。

②食物の消化がおそく、満腹感が長く保たれること。「―のよい食物」

ばらものがたり【薔薇物語】

(Roman de la Rose フランス)中世フランスの韻文寓喩物語。1230年頃ギヨーム=ド=ロリス(Guillaume de Lorris1210〜20頃〜1240以後)作の前編は中世騎士の愛の道を説き、75年頃ジャン=ド=マン(Jean de Meung1240頃〜1305頃)作の後編は社会批評を主とする諷刺的百科全書の趣を持つ。

はら‐マルチノ【原マルチノ】

安土桃山時代のキリシタン。イエズス会司祭。肥前出身。天正遣欧使節の副使。帰国後、長崎で布教や通訳などに活躍したが、のちキリシタン禁制でマカオに追放。(1568?〜1629)

⇒はら【原】

はらみ【孕み】

はらむこと。妊娠すること。

⇒はらみ‐いし【孕み石】

⇒はらみ‐おんな【孕み女】

⇒はらみ‐く【孕句】

⇒はらみ‐ご【孕み子】

⇒はらみ‐すすき【孕み薄】

⇒はらみ‐ぜっく【孕み節供】

⇒はらみ‐ばし【孕み箸】

はら‐み【腹身】

魚の身の、腹側の脂の多い部分。また、焼肉料理で横隔膜の部分の肉。

はらみ‐いし【孕み石】

(→)子持石に同じ。

⇒はらみ【孕み】

はらみ‐おんな【孕み女】‥ヲンナ

腹に子をやどした女。妊婦。

⇒はらみ【孕み】

はらみ‐く【孕句】

①詩文や連歌・俳諧で、あらかじめ考えておいた句。宿構しゅっこうの句。

②転じて、以前からの考え。狂言、箕被みかずき「常々気に入らぬ女ぢやと―に思うてゐた」

⇒はらみ【孕み】

はらみ‐ご【孕み子】

腹にやどった子供。胎児。

⇒はらみ【孕み】

はらみ‐すすき【孕み薄】

すすきの穂がふくらんでいて、まだのび出ないもの。

⇒はらみ【孕み】

はらみ‐ぜっく【孕み節供】

九州南部などで、正月14日のこと。この日、祝い棒で嫁の尻を叩き、「孕め孕め」と唱える。→孕めん棒。

⇒はらみ【孕み】

はらみつ【波羅蜜】

①〔仏〕(梵語pāramitā)宗教理想を実現するための実践修行。完成・熟達・通暁の意であるが、現実界(生死輪廻)の此岸から理想界(涅槃ねはん)の彼岸に到達すると解釈して、到彼岸・度彼岸・度と漢訳する。特に大乗仏教で菩薩の修行法として強調される。通常、布施・持戒・忍辱にんにく・精進・禅定・智慧の六波羅蜜を立てるが、十波羅蜜じっぱらみつを立てることもある。波羅蜜多。

②〔植〕クワ科の常緑高木。インド原産。高さ10メートル余。葉は倒卵形。花は多数集合して楕円形をなし、果実は甚だ大形で食用。材は建築・器具用。ナガミパンノキ。波羅蜜樹。

はらみった【波羅蜜多】

⇒はらみつ(波羅蜜)1

はらみときわ【孕常盤】‥トキハ

浄瑠璃。近松門左衛門作の時代物。1710年(宝永7)初演。常盤が清盛に従って子らの命を助けた後、牛若にあうこと、五条橋での牛若・弁慶の主従契約、牛若と浄瑠璃姫とのなれそめ、牛若奥州下向のことなどを作る。

はらみ‐ばし【孕み箸】

正月祝いの食事に用いる、中央部を太く両端を細く削った箸。腹太はらぶと箸。

⇒はらみ【孕み】

ハラム【ḥaram アラビア】

イスラムの聖地。特に三大聖都であるメッカ・メディナ・エルサレムにおける聖域を指す。ハレム。

はら・む【孕む】

〔自五〕

(「腹」の動詞化)

①胎内に子をやどす。みごもる。妊娠する。法華義疏長保点「故に子を孕ハラマず」。「仔を―・む」

②植物の穂が出ようとしてふくらむ。蜻蛉日記中「若苗の…をかしう―・みて」

③(他動詞的に)中に含んで持つ。「帆が風を―・む」「嵐を―・んだ情勢」

はら‐め【孕婦】

はらみおんな。〈倭名類聚鈔(十巻本)1〉

パラメーター【parameter】

①〔数〕(→)助変数。

②㋐プログラムの起動と同時に指定し、その動作を決定する数値や文字などのこと。

㋑関数2を呼び出す際に与えられる、処理に必要な情報。引数。

はら‐め・く

〔自四〕

①はらはらと音を立てる。源氏物語須磨「雨の足あたるところ通りぬべく―・き落つ」

②ばらばらに裂け破れる。発心集「紙衣などの…やれ―・きたるを」

③煮足りなくてぼろぼろする。日葡辞書「メシ(飯)ガハラメク」

パラメディカル【paramedical】

看護師・保健師・検査技師・X線技師・作業療法士など医師以外の医療従事者。コ‐メディカル。

パラメトロン【parametron】

〔電〕フェライトの磁気的性質を利用した回路素子。コンピューターなどの演算回路や記憶回路に使用された。後藤英一(1931〜2005)が発明。

はらめん‐ぼう【孕めん棒】‥バウ

孕み節供に、少年が嫁の尻を叩いて回る小さな棒。祝い棒。やちやち。

はら‐もち【腹持ち】

①腹の具合。

②食物の消化がおそく、満腹感が長く保たれること。「―のよい食物」

ばらものがたり【薔薇物語】

(Roman de la Rose フランス)中世フランスの韻文寓喩物語。1230年頃ギヨーム=ド=ロリス(Guillaume de Lorris1210〜20頃〜1240以後)作の前編は中世騎士の愛の道を説き、75年頃ジャン=ド=マン(Jean de Meung1240頃〜1305頃)作の後編は社会批評を主とする諷刺的百科全書の趣を持つ。

広辞苑 ページ 16112 での【○腹八分に医者いらず】単語。